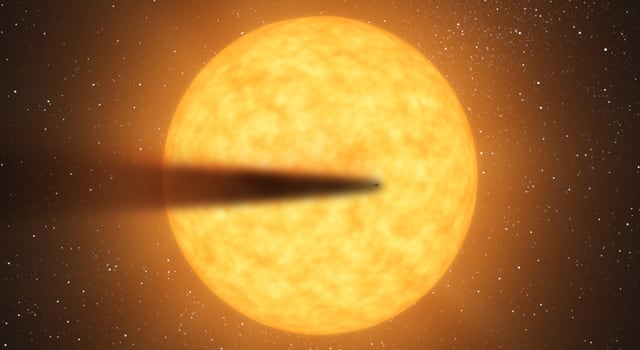

系外惑星探査衛星“ケプラー”の観測から、恒星の熱で蒸発しつつある惑星の候補が発見されました。

“ケプラー”は地球型の系外惑星を探すためにNASAが運用している宇宙望遠鏡です。

恒星の光が手前を通過する惑星にさえぎられ、わずかに暗くなる現象を観測して惑星の存在を検出するんですねー

この観測で“はくちょう座”の方向1500光年かなたにある16等星“KIC 12557548”に惑星が見つかります。

でも、この惑星は少し他とは違ったんですねー

光が変化する周期は規則正しいんですが、光が変化する量がその都度変わるんです。

惑星は太陽系で最小の惑星である水星よりやや小さいサイズ。

太陽より小さく低温の“KIC 12557548”の周りを16時間弱という非常に短い周期で公転しています。

“KIC 12557548”の直径の2倍ほどしか離れていない軌道にあることから、表面温度は摂氏1,800度近くあると思われます。

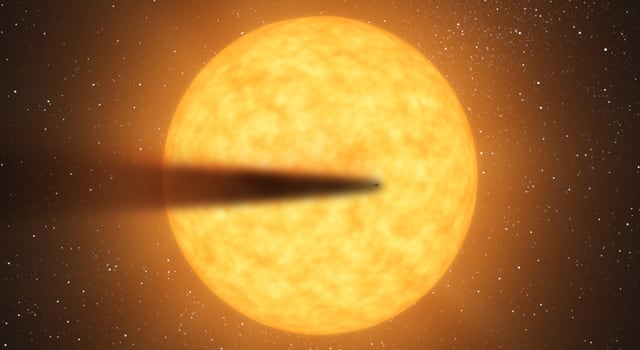

特に惑星の光があたる場所は高温になるため、マグマが煮え立ち蒸発しガスやチリとなって宇宙空間へ噴き出すことに…

これが彗星のダストの尾のようになり、光が暗くなる量が規則正しくならない理由だと考えられます。

残念ながら、このような状態が続けば、惑星は2億年以内に完全に蒸発してしまうようです。

“ケプラー”は地球型の系外惑星を探すためにNASAが運用している宇宙望遠鏡です。

恒星の光が手前を通過する惑星にさえぎられ、わずかに暗くなる現象を観測して惑星の存在を検出するんですねー

この観測で“はくちょう座”の方向1500光年かなたにある16等星“KIC 12557548”に惑星が見つかります。

でも、この惑星は少し他とは違ったんですねー

光が変化する周期は規則正しいんですが、光が変化する量がその都度変わるんです。

惑星は太陽系で最小の惑星である水星よりやや小さいサイズ。

太陽より小さく低温の“KIC 12557548”の周りを16時間弱という非常に短い周期で公転しています。

“KIC 12557548”の直径の2倍ほどしか離れていない軌道にあることから、表面温度は摂氏1,800度近くあると思われます。

特に惑星の光があたる場所は高温になるため、マグマが煮え立ち蒸発しガスやチリとなって宇宙空間へ噴き出すことに…

これが彗星のダストの尾のようになり、光が暗くなる量が規則正しくならない理由だと考えられます。

残念ながら、このような状態が続けば、惑星は2億年以内に完全に蒸発してしまうようです。