今回の研究では、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、おおかみ座にある太陽型原始星“IRAS15398-3359”を中間赤外線で観測。

原始星周辺のチリに付着した氷の化学組成を調べています。

今回の研究を進めているのは、理化学研究所 開拓研究本部 坂井星・惑星形成研究室のヤン・ヤオルン研究員、坂井 南美主任研究員らの国際共同研究グループです。

これまでよりも圧倒的に高い感度で得られた吸収スペクトルから検出されたのは、水や二酸化炭素、メタンなどの単純な分子の他に、ホルムアルデヒドやメタノール、ギ酸などの有機分子でした。

また、エタノール、アセトアルデヒドといった複雑な有機分子についても、モデル構築による確認が必要なものの、氷に含まれている可能性があることが分かっています。

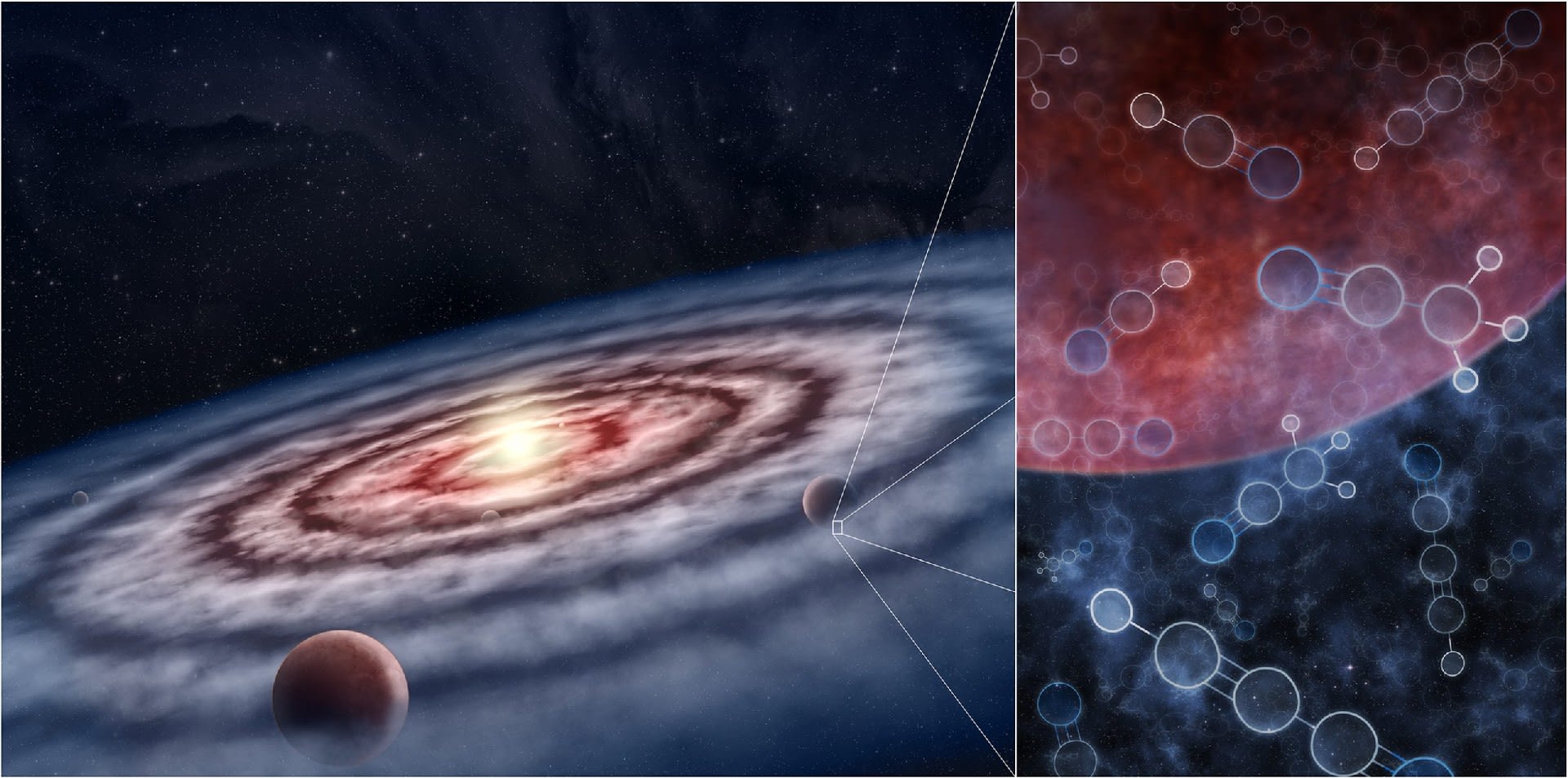

これらの有機分子は、最終的には原始惑星系円盤に取り込まれる可能性があるようです。

原始惑星系円盤は数千万年程度をかけて、ゆっくりと惑星系へ進化していくので、原始星を取り巻くガスやチリの化学組成は、将来の惑星系の化学組成の起源になるはず。

星の誕生から太陽系のような惑星系に至るまでの化学進化の特徴を明らかにできそうですね。

原始惑星系円盤とは、誕生したばかりの原始星の周りに広がる、水素を主成分とするガスやチリからなる円盤状の構造。この円盤からガスやチリが降着するとともに、円盤に垂直な方向へジェットが放出される。

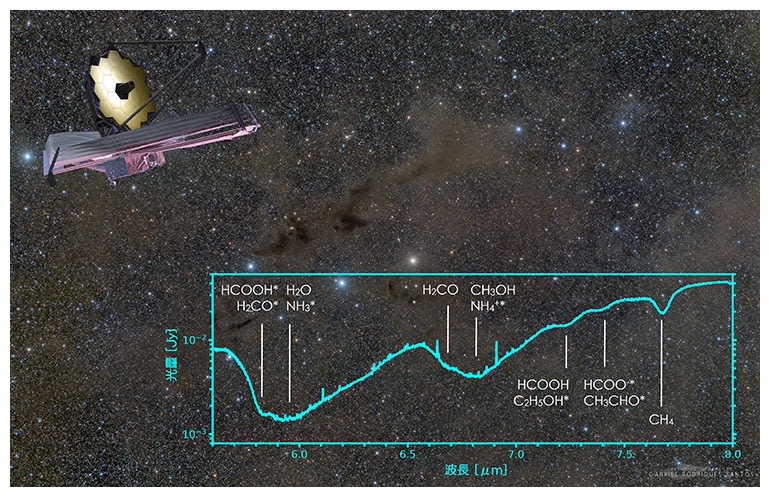

|

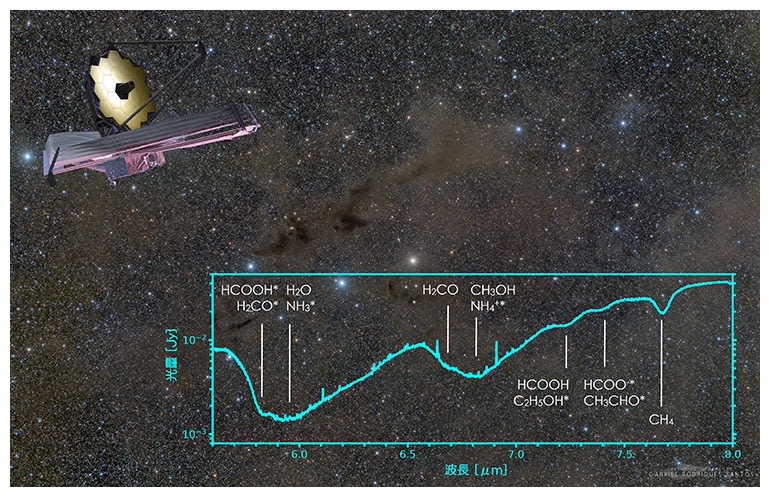

| ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(Background image credit:Gabriel Rodrigues Santos)と原始星周囲の氷による赤外線吸収スペクトル(Credit: 理化学研究所) |

複雑な有機分子は、どこで、どのように作られたのか

私たちはどこから来たのか?

この質問は単純ですが、宇宙物理学者にとっては最も難しい質問の一つになります。

地球上で生命が誕生するのに不可欠なのが複雑な有機分子です。

でも、複雑な有機分子は、どこで、どのように作られたのでしょうか?

星間化学分野では、メタノールなどの有機分子が宇宙空間でどのように作られ、どのような化学反応を起こして、複雑な有機分子へと進化していくのかを調べています。

この20年間に、生まれたての星“原始星”や太陽系で最も古い物質を含むと考えられている彗星から、地球で知られている有機分子と同様の分子が検出されるようになりました。

それらの有機分子は、星が誕生する場所である分子雲に含まれるチリの粒の表面で、水分子(氷)とともに作られたと考えられています。

星間空間に撒き散らされた原子やチリが集まって雲のようになった際、周囲からの紫外線(星間紫外線)が内部まで届かなくなると、紫外線によって分子が壊されなくなるので、原子から分子が作られ始める。そのような雲を“分子雲”と呼ぶ。数光年~数十光年と様々な大きさのものがある。分子雲の中で、自己重力でガスやチリが集まってできた高密度な場所を、分子雲コアと呼び、暗黒星雲“B228”もその一つになる。

このチリの粒の周りに凍り付いた有機分子を特定するのに有効なのが赤外線分光法です。

原始星から赤外線が放射されると、その赤外線のエネルギーを得て、氷に含まれる有機分子が振動。

その結果、特定のエネルギー(波長)の赤外光が中間赤外線の波長領域で弱くなり、吸収線として観測されます。

波長の違いによって、電磁波(光)は電波・赤外線・可視光・紫外線など異なる名称で呼ばれている。波長1~400μmのものを赤外線と呼び、この範囲で波長が短いもの(1~3μm)を近赤外線、長いもの(40~400μm)を遠赤外線と呼ぶ。中間赤外線は、近赤外線と遠赤外線の中間に相当する波長(3~40μm)の赤外線の総称。赤外線のうち、地球大気に吸収されずに地上まで届くのはごく一部なので、観測は主に宇宙から行われる。

これを理論計算や実験などで得られているデータと比較することで、この赤外光の吸収の原因となる氷を特定し、氷に含まれる分子の組成を調べることができます。

中間赤外線の分光観測研究は、日本の赤外線天文衛星“あかり”

注1やアメリカの赤外線天文衛星“スピッツァー”

注2によって先駆的に進められました。

実際、原始星周囲からは、氷(H2O)や二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)などの単純な分子が見つかっています。

でも、有機分子を観測するには、これらの赤外線天文衛星では感度が十分ではなかったんですねー

一方、赤外線分光観測の感度が100倍に向上したジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が2021年12月に打ち上げられ、2022年7月に科学運用が始まっています。

これで、ようやく氷に含まれる様々な有機分子の観測が可能になりました。

また、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はチリ表面の氷だけでなく、一部のガス状の分子も十分な空間分解能で観測することが出来ました。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心になって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として、2021年12月25日に打ち上げられ、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されている。名称はNASAの第2代長官ジェームズ・E・ウェッブにちなんで命名された。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた中間赤外線分光観測

今回の研究では、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた中間赤外線分光観測により、太陽型原始星“IRAS15398-3359”の周りに存在する様々な分子を含む氷を調べています。

太陽型原始星は、将来、太陽と同程度の質量の星に進化する若い星を指す。分子雲の中で、ガスやチリが自己重力によって収縮することで誕生する。

“IRAS15398-3359”は、おおかみ座の方向約500光年の彼方に位置する暗黒星雲“B228”で形成途中の若い原始星です。(図1)

暗黒星雲は分子雲の別名で、背後の星からの光を遮って真っ黒に見えるのでそう呼ばれている。

|

図1.おおかみ座にある暗黒星雲(Background image credit:Gabriel Rodrigues Santos)

青線で囲んだ場所が“B228”と呼ばれる場所で、今回の観測対象となった若い原始星“IRAS15398-3359”はここで誕生している。(Credit: 理化学研究所) |

観測では、中間赤外線観測装置の中分解能分光(MRS)モードを用いて、波長5~28マイクロメートル(μm、1μmは100万分の1メートル)の赤外線吸収スペクトルを取得。

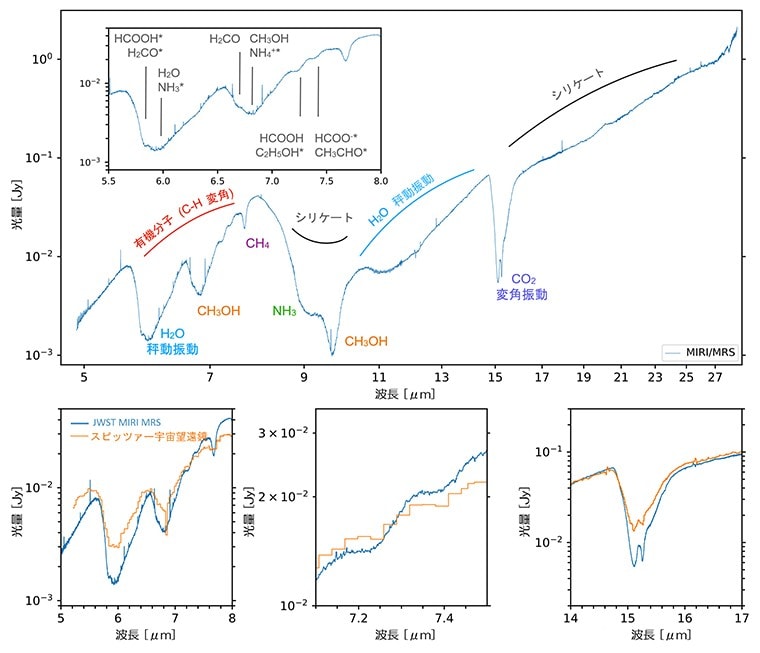

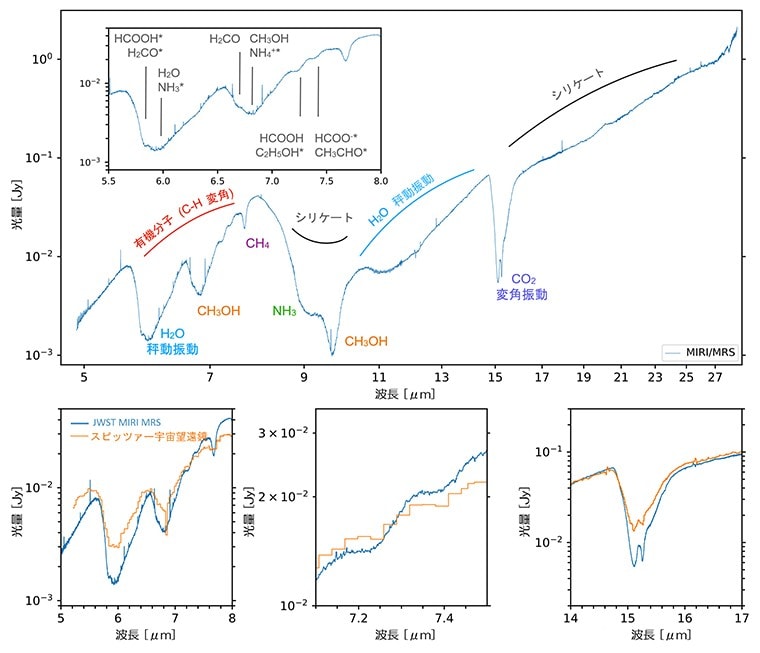

得られたスペクトルには、水、二酸化炭素、メタンといった単純な分子の他に、これまでの観測では確定できていなかったホルムアルデヒド(H2CO、波長6.7μm)、メタノール(CH3OH、波長9.74μm)、ギ酸(HCOOH、7.24μm)などの有機分子による吸収がはっきりと見られました。(図2)

また、他の分子による吸収線と混合しているものの、エタノール(C2H5OH)、アセトアルデヒド(CH3CHO)など、より複雑な有機分子による吸収の影響を受けていると思われるスペクトルも得られています。(図2上の枠内)

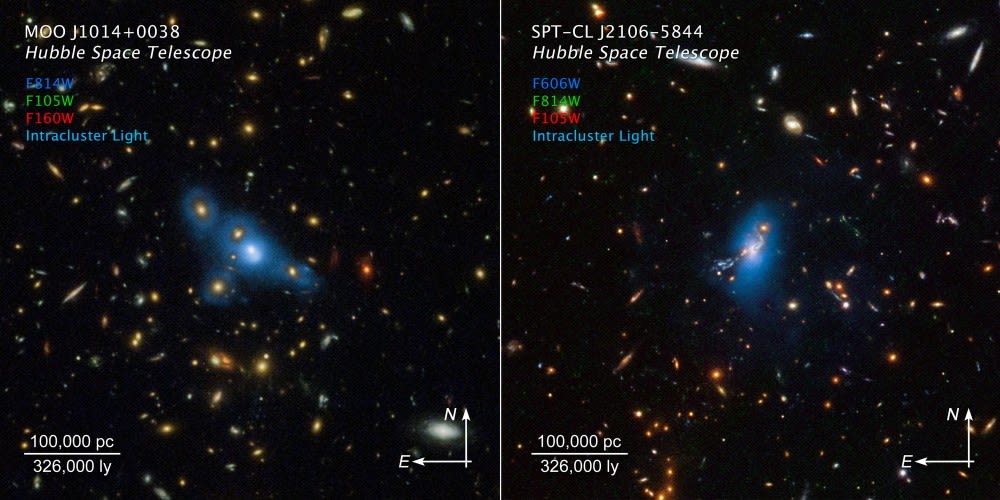

|

図2.観測された赤外線吸収スペクトル

上:今回ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測された赤外線吸収スペクトル。メタノール(CH3OH)のはっきりとした吸収が見られる。左上の枠内には、ホルムアルデヒド(H2CO)、ギ酸(HCOOH)といった様々な有機分子の吸収が見られる。エタノール(C2H5OH)、アセトアルデヒド(CH3CHO)などの、より複雑な有機分子による吸収の影響を受けていると思われるスペクトルも検出されている(*は他の分子による吸収と混合しているため暫定検出)。

下:過去に赤外線天文衛星“スピッツァー”で観測された赤外線吸収スペクトル(オレンジ)と今回ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測されたスペクトル(青)の比較。左は図2上の5~8μmの波長域における比較、中は波長分解能の違い、右は空間分解能の違いに起因する吸収強度の違いを表している。(Credit: 理化学研究所) |

さらに、水素(H2)、一酸化炭素(CO)、電離したネオン(Ne)や鉄(Fe)原子などについては、吸収ではなく発光のスペクトルも検出されました。

このことは、原始星周辺の温度や衝撃波領域の有無、原始星から放出された物質と周囲のガスとの相互作用などを調べられることを意味しています。

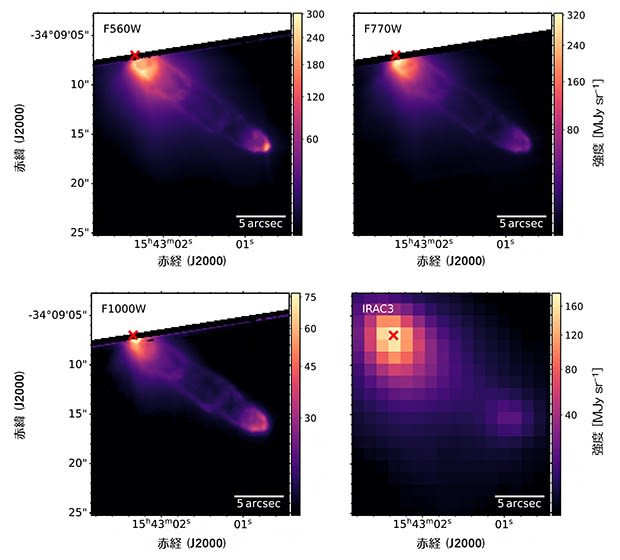

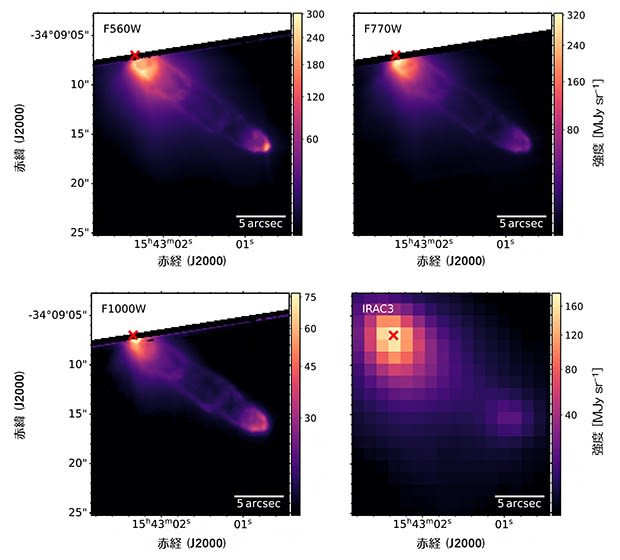

実際、この相互作用が起こっている領域の中間赤外線画像が偶然観測視野に入っていたため、原始星から噴き出したジェットによって作られた殻状の痕跡を発見することもできました。(図3)

この痕跡は、これまでの赤外線観測では、ぼやけて形が全く分からなかったもの。

観測では、明らかに殻状になっている様子が初めてとらえられ、原始星から放出されたガスによる衝撃の様子が明らかになっています。

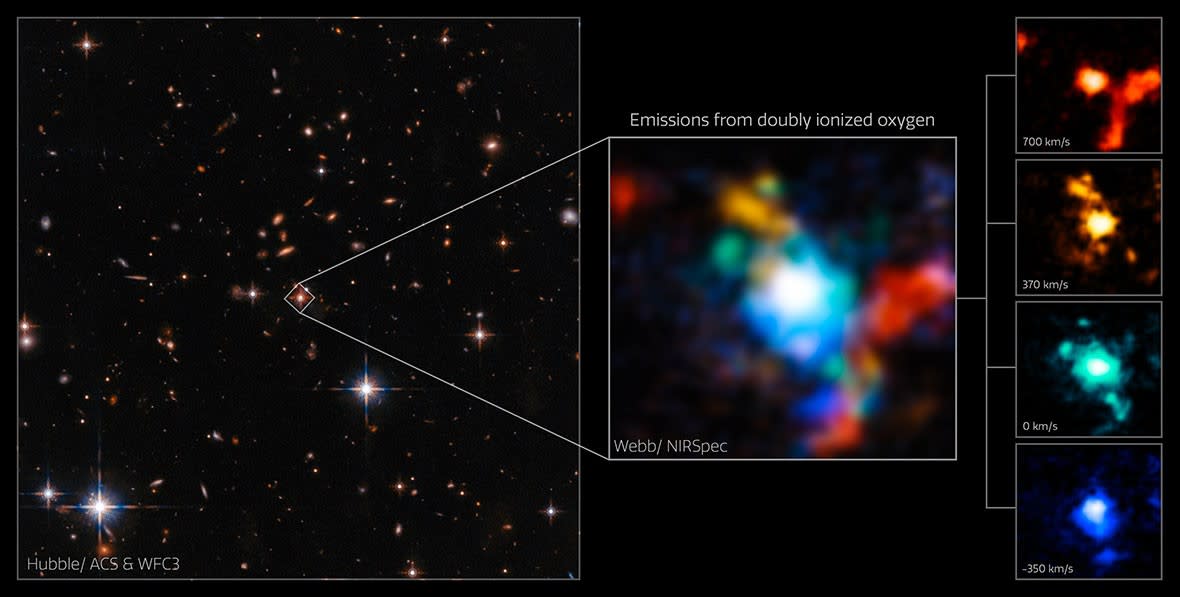

|

図3.原始星“IRAS15398-3359”から噴き出したジェットによって作られた殻状構造

左から順に、5.6μm、7.7μm、10μmの波長での中間赤外線画像。赤の×で示した原始星から右下に向かって3つの殻のような構造が検出されているのが分かる。一番右は、過去に赤外線天文衛星“スピッツァー”で観測された5.8μmの波長での赤外線画像。(Credit: 理化学研究所) |

原始星ごとの化学組成の違いの原因を解明

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の登場は、赤外線の感度を100倍向上させ、原始星周りの氷の科学の探求に革命を起こしたといえます。

今後、詳細なモデルやガス中に含まれる類似分子との比較研究などが進めば、日本の小惑星探査機“はやぶさ2”

注3で検出されている太陽系始原物質に含まれる複雑な有機分子の起源との関連についても解明が進むとものと期待できます。

今回の観測は、氷の化学的特徴の詳細を明らかにした一方で、氷の存在量を導き出すことが非常に複雑であることも示しています。

今後、研究グループでは、実験室での測定と数値モデルを用いて、検出されたスペクトルの特徴をモデル化することで、氷の存在量を推定したいと考えています。

今回の観測は、ヤン研究員が率いるジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の第1サイクル観測プログラムのひとつ。

得られたデータは、総計25時間で4つの原始星にある氷の特徴を観測して比較する計画の一部として活用されます。

そして、2023年の春には、他の3つの若い原始星の観測も予定されています。

今回観測した原始星“IRAS15398-3359”を取り巻くガスには、チリに付着した氷から蒸発したメタンにより生成されたと考えられる不飽和有機分子(炭素間に二重結合や三重結合を持つ分子)が他の天体に比べて多く存在していることが知られています。

4つの原始星の観測結果が揃えば、ガスの化学組成とチリ表面の氷の化学組成の関係を丁寧に比較できるようになり、原始星ごとの化学組成の違いの原因も解明できるかもしれません。

さらに、氷とガス、それぞれに含まれる原子の関係を調べていけば、星の誕生から太陽系のような惑星系に至るまでの化学進化の特徴を明らかにできるはずです。

注1:赤外線天文衛星“あかり”

“あかり”は、JAXAの宇宙科学研究本部が開発した赤外線天文衛星(別名IRIS)。2006年2月22日にM-Vロケット8号機によって打ち上げられた日本初の赤外線天文衛星。赤外線専用の望遠鏡と2種類の観測装置を搭載し、波長1.7μメートルの近赤外線から180μメートルの遠赤外線まで、幅広い波長域の赤外線を高い感度で観測できる唯一の天文衛星だった。目標寿命の3年を超えて運用されていたが、2011年11月24日に停波され運用を終えている。約130万天体に及ぶ“赤外線天体カタログ”の作成や原始星周りの氷を観測しただけでなく、太陽系内の小惑星に水を発見するなどの成果がある。

注2:赤外線天文衛星“スピッツァー”

“スピッツァー”は、“ハッブル宇宙望遠鏡”や“X線天文衛星“チャンドラ”、“コンプトンガンマ線観測衛星”と共に、様々な波長の電磁波で宇宙を観測する衛星群“グレート・オブザーバトリーズ”の1機として、NASAが2003年8月に打ち上げた赤外線天文衛星。広い波長範囲や高い感度で赤外線を観測し、暗黒星雲に埋もれた多くの原始星を発見してきたが、2020年1月31日に機体はセーフモードに移行、すべての科学運用を終了している。“スピッツァー”が投入されたのは、地球から距離を置いて、追いかけるような位置関係で太陽を公転する軌道。これにより、地球から出る熱放射の影響を避けることができ、より口径の大きな地上望遠鏡を上回る感度を達成していた。

注3:小惑星探査機“はやぶさ2”

JAXAが開発した小惑星探査機“はやぶさ2”は、世界で初めて小惑星イトカワのサンプルを採取した“はやぶさ”の後継機。2014年12月3日に種子島宇宙センターからH-IIAロケット26号機で打ち上げられた。2019年2月に地球近傍小惑星“リュウグウ”へ2回タッチダウン(接地)し、“リュウグウ”の表面部室と、弾丸の発射による表層物質をそれぞれ採取することに成功している。2020年12月に地球に帰還し、5g以上のサンプルを持ち帰った。

こちらの記事もどうぞ