太陽系には、表面を覆う分厚い氷の層の下に、広大な海が存在すると予想されている天体がいくつもあります。

海というと生命の誕生や存在を期待させますよね。

でも、液体の水の存在が“保証”されれば生命がいるかもしれないと考えていいのでしょうか?

今回の研究では、天体表面に豊富な有機化合物を有し、地下に海があるかもしれないと考えられている土星の衛星タイタンについて、地表から地下へと輸送される有機化合物の量を推定しています。

その結果、有機化合物の輸送量はグリシン換算で7500kg/年以下と、生命の維持には到底足りない量だと推定されました。

今回の研究が示しているのは、有機化合物が豊富なタイタンでさえ生命の維持が困難なこと。

他の天体では、より条件が悪い可能性を示唆しているようです。

表面を覆う分厚い氷の層の下に海を持つ天体

地球は、私たちが知っている生命が存在する唯一の場所です。

そこでは、生命が深海や氷河、火山など、非常に多様な環境で見つかっていますが、どの場所でも液体の水が無ければ生存できないことが分かっています。

このため、液体の水の存在は、地球以外の天体で生命を探すための必須条件とみられています。

豊富な液体の水を持つ天体として確認されているのは、今のところ地球だけです。

でも、太陽系の中には有力な候補がいくつかあります。

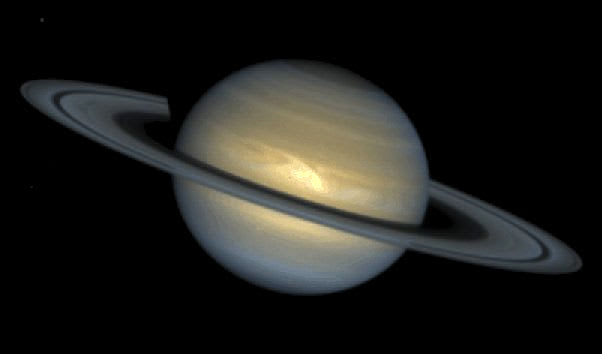

これらの候補天体は、どれも太陽から遠く離れたところにあり、表面のほとんどが分厚い氷の層で覆われています。

でも、その下には豊富な液体の水が存在し、地下海を形成していると考えられています。

表面が氷に覆われていることからも分かるように、こうした天体に届く太陽エネルギーは氷を解かすほど強くはありません。

では、なぜ水は凍らずに存在できるのでしょうか?

それは、“他の天体からの潮汐力による過熱”(※1)や“岩石に含まれる放射性元素の崩壊熱”(※2)など、氷を解かす熱源があると考えられているからです。

地下海が存在すると考えられている候補は、どれも地球よりもずっと小さな天体です。

ただ、地下海の体積は、地球の海の体積の数倍から数十倍もあるのではないかと考えられています。

光が全く差し込まない深海で、地熱エネルギーを頼りに存在する生命は地球でも発見されています。

なので、地下海の海底に広がる生物圏は容易に想像することができます。

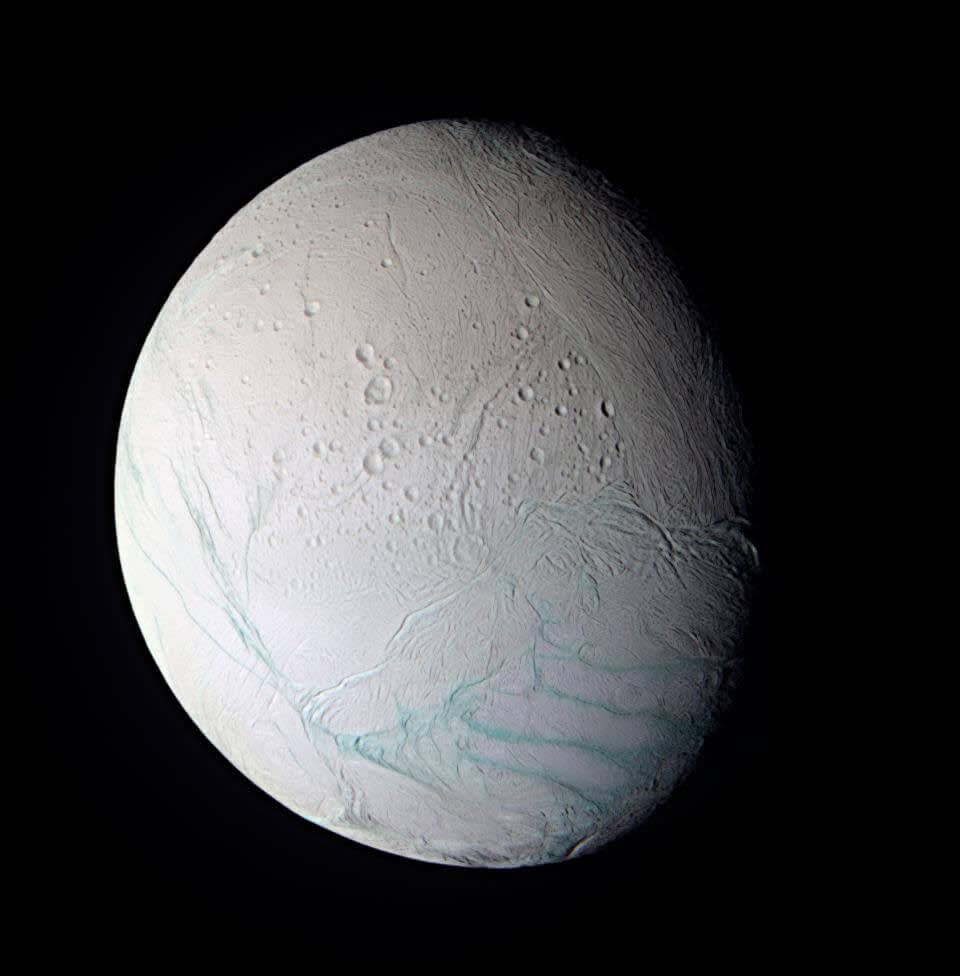

地下海を持つとされる天体は準惑星の冥王星やハウメア、木星の衛星エウロパやガニメデ、土星の衛星エンケラドスやタイタンなど多数あり、エンケラドスやエウロパのように地下海の存在を示す証拠が見つかっていて、その存在がほぼ確実視されている天体もあります。

これらの天体に対しては、汚染しないように運用を終えた惑星探査機を墜落させないようにするように配慮がされるほどです。

地下海へ有機化合物を供給する仕組み

生命は水だけでは生存できません。

生命活動のエネルギー源として、あるいは自らの体を作るための有機化合物が必要となります。

地下海に有機化合物が存在する兆候は、すでに観測されています。

でも、有機化合物が生命を維持するほど十分に含まれているかは分かっておらず、地下海の存在を実証する研究と比べると、熱心に検討されているとは言い難い状況です。

この疑問に対してヒントを与えてくれる天体が土星最大の衛星タイタンです。

タイタンの表面には豊富な有機化合物が存在することが分かっています。

そのほとんどはメタンやエタンなどの極めて単純な分子ですが、より大きな分子が存在することも分かっています。

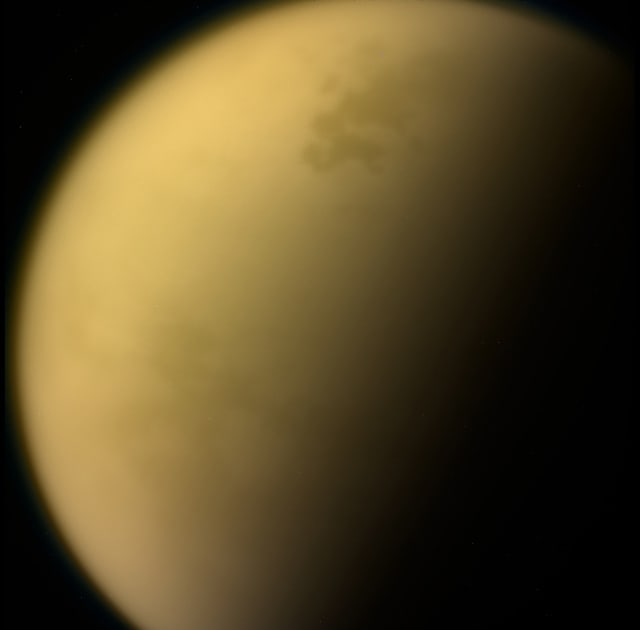

タイタンを覆う分厚い大気が靄(もや)っぽく見えるのは、大気中に含まれる高分子の有機化合物によって光が散乱されているためです。

タイタン表面の有機化合物の量は、地球を除くと太陽系随一の規模です。

また、表面には液体メタンの湖が多数ありますが、地下深くには地球の海の14倍もの液体の水があると考えられています。

表面の豊富な有機化合物が地下海へと供給されれば、独自の生命が育まれていても不思議ではありません。

でも、そのためには地下数キロまで有機化合物が供給される必要があります。

このことから、今回の研究では、このタイタンにおける地下海への有機化合物の輸送量を推定することになります。

ただ、タイタンには地球のようなプレートテクトニクスが無いと考えられているので、地表の物質を地下海に送り込む手段は限られてしまいます。

そこで、研究チーム考えたのは、天体衝突による有機化合物の輸送でした。

天体が衝突すると、そのエネルギーで表面の氷が融解し、液体の水と有機化合物が混合することになります。

水は氷よりも密度が高く、氷に対して“沈む”ため、地下海へと到達すると考えた訳です。

表面の有機化合物を地下海へと供給することは難しい

今回の研究では、最も単純なアミノ酸の一つであるグリシンを基準に、タイタンの環境においてグリシンが生成・分解される速度を推定しています。

そして、タイタンへの天体の衝突率推定値から、地下海に供給されるグリシンの量も推定しました。

驚くべきことに、地下海に供給されるグリシンの量の推定値は1年あたり75000キロ。

この値は、地球の14倍も大きな海に対してアフリカゾウ1頭分のグリシンを投入するようなものです。

これでは、有機化合物の“極めて薄いスープ”しか生成されないことになり、生命を維持するには到底足りない量と言えます。

今回の研究で示されたのは、タイタンほど有機化合物が豊富な天体でさえ、その供給が難しいことでした。

このことは、地下海に存在するかもしれない生命のことを考える上で悪いニュースと言えます。

それは、エウロパやエンケラドスのような他の候補天体は、タイタンよりもさらに有機化合物が少ないと考えられているからです。

エウロパやエンケラドスなど生命形成の素となる物質が見つかっている天体に、今回の研究がどのように影響するのでしょうか?

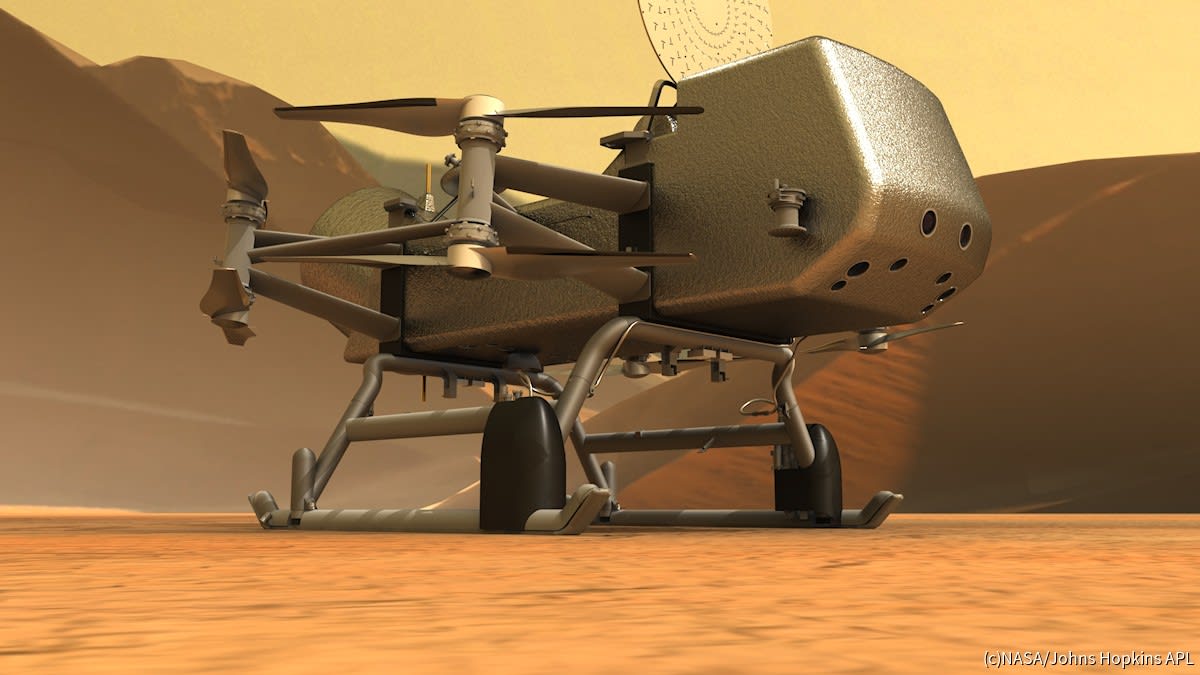

やっぱり、直接探査機を送り込まないと分からないのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

海というと生命の誕生や存在を期待させますよね。

でも、液体の水の存在が“保証”されれば生命がいるかもしれないと考えていいのでしょうか?

今回の研究では、天体表面に豊富な有機化合物を有し、地下に海があるかもしれないと考えられている土星の衛星タイタンについて、地表から地下へと輸送される有機化合物の量を推定しています。

その結果、有機化合物の輸送量はグリシン換算で7500kg/年以下と、生命の維持には到底足りない量だと推定されました。

今回の研究が示しているのは、有機化合物が豊富なタイタンでさえ生命の維持が困難なこと。

他の天体では、より条件が悪い可能性を示唆しているようです。

この研究は、ウェスタンオンタリオ大学のCatherine Neishさんたちの研究チームが進めています。

|

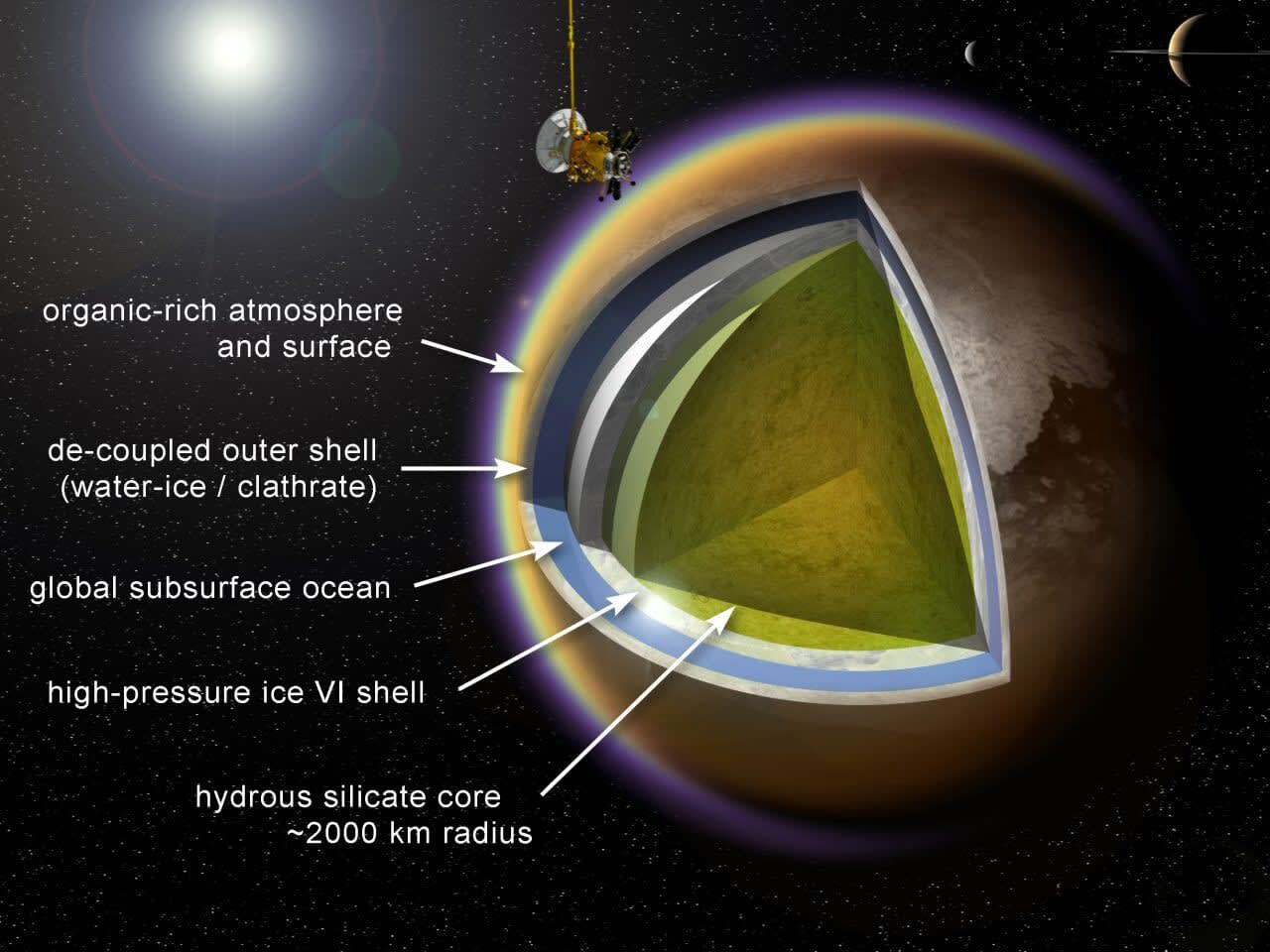

| 図1.タイタンの内部構造(イメージ図)。表面を覆う氷の層の下には分厚い海が広がると考えられている。(Credit: NASA) |

表面を覆う分厚い氷の層の下に海を持つ天体

地球は、私たちが知っている生命が存在する唯一の場所です。

そこでは、生命が深海や氷河、火山など、非常に多様な環境で見つかっていますが、どの場所でも液体の水が無ければ生存できないことが分かっています。

このため、液体の水の存在は、地球以外の天体で生命を探すための必須条件とみられています。

豊富な液体の水を持つ天体として確認されているのは、今のところ地球だけです。

でも、太陽系の中には有力な候補がいくつかあります。

これらの候補天体は、どれも太陽から遠く離れたところにあり、表面のほとんどが分厚い氷の層で覆われています。

でも、その下には豊富な液体の水が存在し、地下海を形成していると考えられています。

表面が氷に覆われていることからも分かるように、こうした天体に届く太陽エネルギーは氷を解かすほど強くはありません。

では、なぜ水は凍らずに存在できるのでしょうか?

それは、“他の天体からの潮汐力による過熱”(※1)や“岩石に含まれる放射性元素の崩壊熱”(※2)など、氷を解かす熱源があると考えられているからです。

地下海が存在すると考えられている候補は、どれも地球よりもずっと小さな天体です。

ただ、地下海の体積は、地球の海の体積の数倍から数十倍もあるのではないかと考えられています。

光が全く差し込まない深海で、地熱エネルギーを頼りに存在する生命は地球でも発見されています。

なので、地下海の海底に広がる生物圏は容易に想像することができます。

地下海を持つとされる天体は準惑星の冥王星やハウメア、木星の衛星エウロパやガニメデ、土星の衛星エンケラドスやタイタンなど多数あり、エンケラドスやエウロパのように地下海の存在を示す証拠が見つかっていて、その存在がほぼ確実視されている天体もあります。

これらの天体に対しては、汚染しないように運用を終えた惑星探査機を墜落させないようにするように配慮がされるほどです。

※1.天体の軌道が円形でないとき、惑星(や衛星)から遠いときはほぼ球体の天体も、接近するにしたがって惑星(や衛星)の重力で引っ張られ極端に言えば卵のような形になる。そして惑星(や衛星)から遠ざかるとまた球体に戻っていく。これを繰り返すことで発生した摩擦熱により天体内部は熱せられる。このような強い重力により、天体そのものが変形させられて熱を持つ現象を潮汐加熱という。

※2.放射性物質が崩壊して、放射線を出すときに発生する熱のこと。

※2.放射性物質が崩壊して、放射線を出すときに発生する熱のこと。

地下海へ有機化合物を供給する仕組み

生命は水だけでは生存できません。

生命活動のエネルギー源として、あるいは自らの体を作るための有機化合物が必要となります。

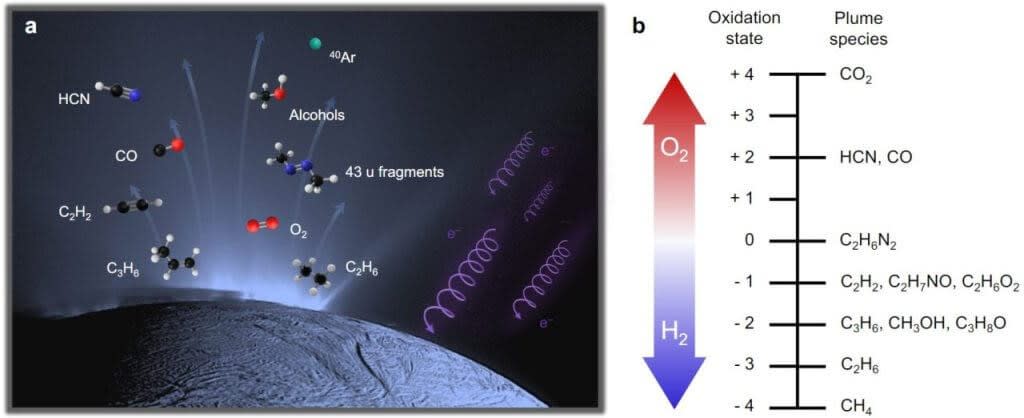

地下海に有機化合物が存在する兆候は、すでに観測されています。

でも、有機化合物が生命を維持するほど十分に含まれているかは分かっておらず、地下海の存在を実証する研究と比べると、熱心に検討されているとは言い難い状況です。

この疑問に対してヒントを与えてくれる天体が土星最大の衛星タイタンです。

タイタンの表面には豊富な有機化合物が存在することが分かっています。

そのほとんどはメタンやエタンなどの極めて単純な分子ですが、より大きな分子が存在することも分かっています。

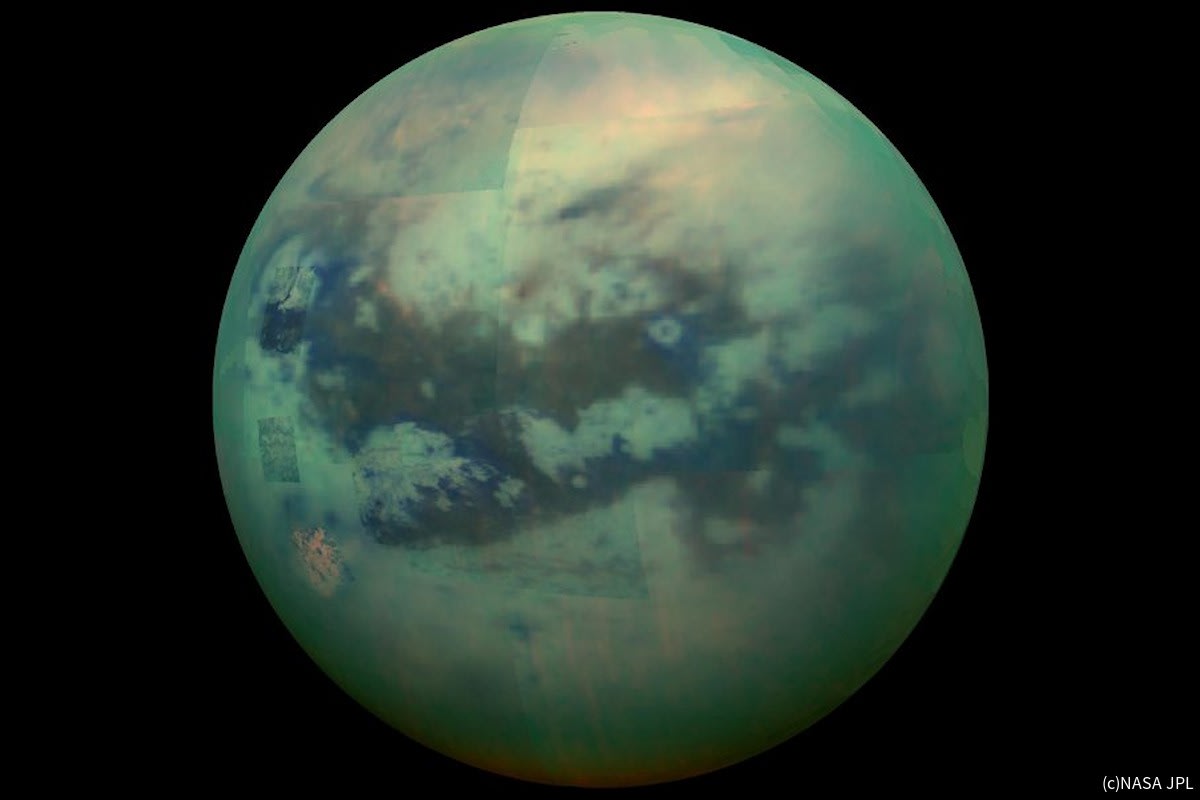

タイタンを覆う分厚い大気が靄(もや)っぽく見えるのは、大気中に含まれる高分子の有機化合物によって光が散乱されているためです。

|

| 図2.タイタンの表面は分厚い大気で覆われ地表が見えない。この視野を妨げる黄色っぽい靄(もや)は、高分子の有機化合物で構成されている。(Credit: NASA, JPL & Space Science Institute) |

また、表面には液体メタンの湖が多数ありますが、地下深くには地球の海の14倍もの液体の水があると考えられています。

表面の豊富な有機化合物が地下海へと供給されれば、独自の生命が育まれていても不思議ではありません。

でも、そのためには地下数キロまで有機化合物が供給される必要があります。

このことから、今回の研究では、このタイタンにおける地下海への有機化合物の輸送量を推定することになります。

ただ、タイタンには地球のようなプレートテクトニクスが無いと考えられているので、地表の物質を地下海に送り込む手段は限られてしまいます。

そこで、研究チーム考えたのは、天体衝突による有機化合物の輸送でした。

天体が衝突すると、そのエネルギーで表面の氷が融解し、液体の水と有機化合物が混合することになります。

水は氷よりも密度が高く、氷に対して“沈む”ため、地下海へと到達すると考えた訳です。

表面の有機化合物を地下海へと供給することは難しい

今回の研究では、最も単純なアミノ酸の一つであるグリシンを基準に、タイタンの環境においてグリシンが生成・分解される速度を推定しています。

そして、タイタンへの天体の衝突率推定値から、地下海に供給されるグリシンの量も推定しました。

驚くべきことに、地下海に供給されるグリシンの量の推定値は1年あたり75000キロ。

この値は、地球の14倍も大きな海に対してアフリカゾウ1頭分のグリシンを投入するようなものです。

これでは、有機化合物の“極めて薄いスープ”しか生成されないことになり、生命を維持するには到底足りない量と言えます。

今回の研究で示されたのは、タイタンほど有機化合物が豊富な天体でさえ、その供給が難しいことでした。

このことは、地下海に存在するかもしれない生命のことを考える上で悪いニュースと言えます。

それは、エウロパやエンケラドスのような他の候補天体は、タイタンよりもさらに有機化合物が少ないと考えられているからです。

エウロパやエンケラドスなど生命形成の素となる物質が見つかっている天体に、今回の研究がどのように影響するのでしょうか?

やっぱり、直接探査機を送り込まないと分からないのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ