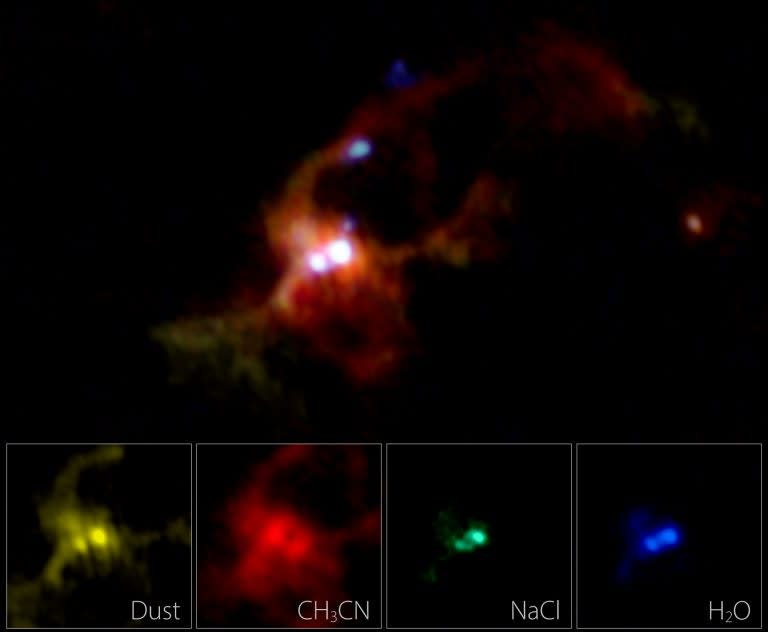

アルマ望遠鏡を使って二つの大質量原始星“IRAS 16547-4247”を観測してみると、それぞれの原始星を囲むガス円盤の中に、チリが砕かれて飛び出した塩化ナトリウムや、高温に加熱された水蒸気が含まれているのが見つかりました。

さらに、それら分子から放たれる電波を解析することで明らかになったのが、二つのガス円盤が逆回転する様子でした。

ガス円盤の様子を明らかにできたのは、原始星近傍のみに含まれる塩化ナトリウムなどの分子を検出することができたおかげ。

大質量星の誕生を探る上で重要な手掛かりになることを示しているようです。

いずれも、宇宙に漂うガスやチリの雲を材料にして生まれます。

でも、大質量星は小質量の星に比べて数が少なく、その誕生現場も地球から遠くにあります。

なので、大質量星の形成メカニズムの理解は、小質量星のそれに比べて十分には進んでいません。

一方、大質量星は強烈な光を放ち、一生の最期には超新星爆発を起こして周囲の宇宙環境に大きな影響を与えます。

このため、大質量星の形成メカニズムを理解することは、さまざまな宇宙現象を理解するための重要な要素と言えるんですねー

特に重要なのは、生まれたばかりの星が周囲からどのように物質を取り込んで大質量星に成長していくのかを理解すること。

小質量星の場合だと、生まれたばかりの原始星の周囲をガスの円盤が取り巻いていて、原始星の重力によって引き付けられた物質はいったん円盤に滞留し、さらに原始星へと流れ込んでいくという過程が明らかになっています。

大質量星も同じような過程をたどると考えられます。

ただ、これまで大質量原始星の周囲のガス円盤の観測は十分にできていませんでした。

これは、大質量原始星の周囲には非常に大量のガスが存在し複雑な分布をしていて、ガス円盤を見分けるのが困難だったためです。

これまでのアルマ望遠鏡を使った観測でも、大質量原始星周囲のガス円盤をとらえた例は限られています。

研究チームは、さそり座の方向約9500光年彼方に位置している大質量原始連星“IRAS 16547-4247”をアルマ望遠鏡を用いて観測。

太陽の1000倍もの質量を持つ巨大なガスの雲の中に深く埋もれている“IRAS 16547-4247”は、二つの原始星からなる“連星系”であることが知られていて、その質量の合計は太陽の25倍と見積もられています。

研究チームは、アルマ望遠鏡の高い分解能と感度を活かして、原始連星“IRAS 16547-4247”の周囲にある様々な分子が放つ電波をとらえることに成功。

そして、明らかになったのは、分子によって分布が大きく異なることでした。

有機分子シアン化メチル(CH3CN)や二酸化硫黄(SO2)といった大質量原始星観測でよく調べられる分子は、二つの原始星を大きく取り巻く領域から検出されたので、原始星近くの様子を調べるのには適していませんでした。

一方、それぞれの原始星の近傍から検出されたのは、高温の水蒸気(H2O)や塩化ナトリウム(NaCl)、一酸化ケイ素(SiO)の分子が放つ電波でした。

特に二つの小さな円盤は、それぞれの原始星にガスを供給していて、大質量原始星の成長を探るカギになるはずです。

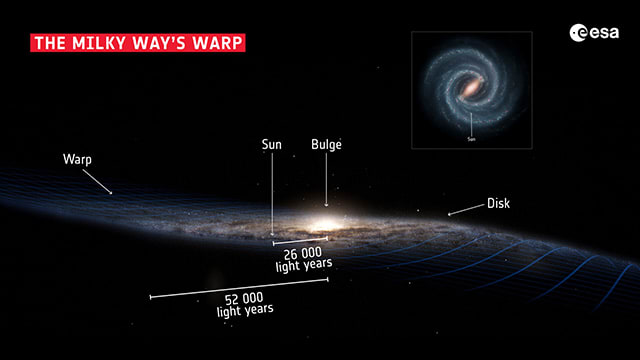

二つの星からなる連星系が、一つの巨大なガス円盤の分裂から誕生した“双子”だとすれば、個々の原始星円盤の回転は同じ方向になるはずです。

もし、本当に二つの円盤が逆回転しているとしたら、それぞれの原始星は少し離れた場所にあった別々のガスの集まりから生まれ、やがて出会ってペアを組んだ可能性があります。

つまり、“IRAS 16547-4247”は本当の双子ではなく、隣り合って生まれた他人だったというわけです。

食卓塩としても馴染みのある塩化ナトリウムですが、実は宇宙ではありふれた分子ではありません。

大質量原始星の周りの円盤に塩化ナトリウムが見つかったのは、オリオンKL電波源Iに次いで今回が2例目でした。

オリオンKL電波源Iは、大質量原始星の中でも少し変わった特性を持つ星なので、塩化ナトリウムが本当に大質量原始星の周りを見るのに適しているかどうかは分かっていませんでした。

今回観測した“IRAS 16547-4247”は、一般的な大質量原始星です。

なので、今回の研究によって、大質量原始星のガス円盤を探る上で“塩”が本当に重要なツールになる事がはっきりしたことになります。

高温に熱された水蒸気やチリが砕かれることで飛び出したと考えられる塩化ナトリウムが検出されたことで、大質量原始星を育むガス円盤の熱くダイナミックな姿が明らかになってきました。

今まさに検討が進む次世代超大型電波干渉計“ngVLA”は、塩化ナトリウムのようなチリの破壊で飛び出す分子が放つ電波を観測するのに適した性能を持っています。

そのため、“熱い円盤”に含まれる分子の観測は今後ますます発展し、大質量星の誕生メカニズムの解明につながるはずです。

また、46億年前に私たちの太陽系を生んだ原始太陽系円盤でも、チリが蒸発するような高温を経験したことが隕石に含まれる様々な証拠から知られています。

今後、塩化ナトリウムと高温の水などを手掛かりに“熱い円盤”の観測を進めることで、太陽系誕生時の様子を探るヒントが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

さらに、それら分子から放たれる電波を解析することで明らかになったのが、二つのガス円盤が逆回転する様子でした。

ガス円盤の様子を明らかにできたのは、原始星近傍のみに含まれる塩化ナトリウムなどの分子を検出することができたおかげ。

大質量星の誕生を探る上で重要な手掛かりになることを示しているようです。

大質量星の形成メカニズム

夜空に輝く星には、太陽のような小質量星もあれば、ベテルギウスに代表されるような太陽の約10倍以上の質量を持つ巨大な星“大質量星”もあります。いずれも、宇宙に漂うガスやチリの雲を材料にして生まれます。

でも、大質量星は小質量の星に比べて数が少なく、その誕生現場も地球から遠くにあります。

なので、大質量星の形成メカニズムの理解は、小質量星のそれに比べて十分には進んでいません。

一方、大質量星は強烈な光を放ち、一生の最期には超新星爆発を起こして周囲の宇宙環境に大きな影響を与えます。

このため、大質量星の形成メカニズムを理解することは、さまざまな宇宙現象を理解するための重要な要素と言えるんですねー

特に重要なのは、生まれたばかりの星が周囲からどのように物質を取り込んで大質量星に成長していくのかを理解すること。

小質量星の場合だと、生まれたばかりの原始星の周囲をガスの円盤が取り巻いていて、原始星の重力によって引き付けられた物質はいったん円盤に滞留し、さらに原始星へと流れ込んでいくという過程が明らかになっています。

大質量星も同じような過程をたどると考えられます。

ただ、これまで大質量原始星の周囲のガス円盤の観測は十分にできていませんでした。

これは、大質量原始星の周囲には非常に大量のガスが存在し複雑な分布をしていて、ガス円盤を見分けるのが困難だったためです。

これまでのアルマ望遠鏡を使った観測でも、大質量原始星周囲のガス円盤をとらえた例は限られています。

分子が放つ電波を解析する

今回、この問題に挑んだのは国立天文台の研究チームでした。研究チームは、さそり座の方向約9500光年彼方に位置している大質量原始連星“IRAS 16547-4247”をアルマ望遠鏡を用いて観測。

太陽の1000倍もの質量を持つ巨大なガスの雲の中に深く埋もれている“IRAS 16547-4247”は、二つの原始星からなる“連星系”であることが知られていて、その質量の合計は太陽の25倍と見積もられています。

研究チームは、アルマ望遠鏡の高い分解能と感度を活かして、原始連星“IRAS 16547-4247”の周囲にある様々な分子が放つ電波をとらえることに成功。

そして、明らかになったのは、分子によって分布が大きく異なることでした。

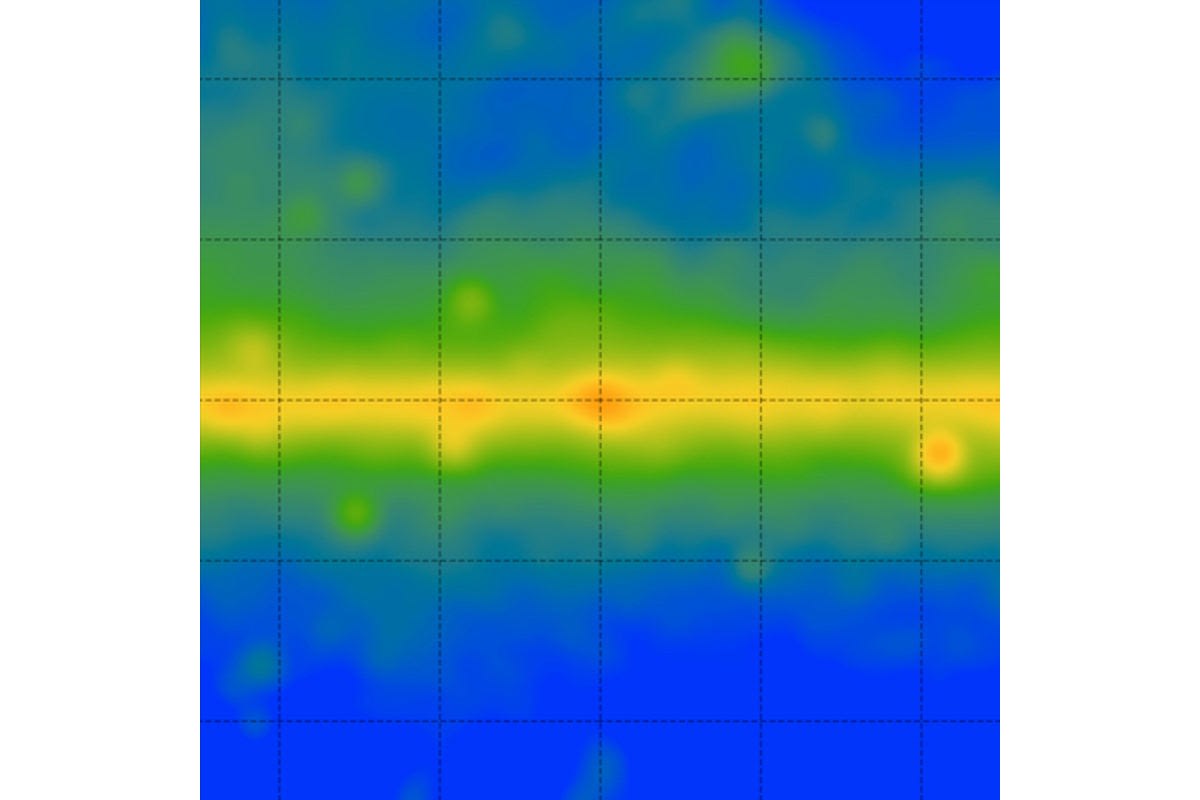

有機分子シアン化メチル(CH3CN)や二酸化硫黄(SO2)といった大質量原始星観測でよく調べられる分子は、二つの原始星を大きく取り巻く領域から検出されたので、原始星近くの様子を調べるのには適していませんでした。

一方、それぞれの原始星の近傍から検出されたのは、高温の水蒸気(H2O)や塩化ナトリウム(NaCl)、一酸化ケイ素(SiO)の分子が放つ電波でした。

特に二つの小さな円盤は、それぞれの原始星にガスを供給していて、大質量原始星の成長を探るカギになるはずです。

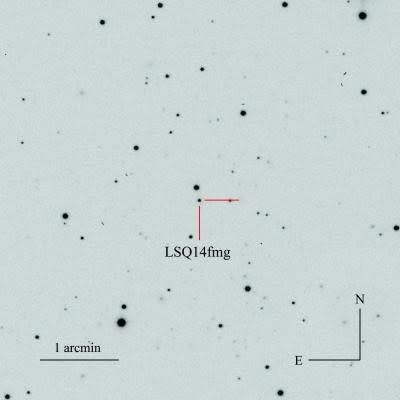

|

| 観測結果をもとに描いた原始連星“IRAS 16547-4247”周囲のイメージ図。連星を成す個々の原始星の周囲に小さなガス円盤があり、これらはより大きなガス円盤の中に位置している。右側の原始星から細く絞られたジェットが噴き出していて、周囲のガスと衝突していくつかの明るい電波源を作っている。 |

大質量原始星を取り巻く二つの円盤は互いに逆方向に回転している

さらに、研究チームが見つけたのは、個々の大質量原始星を取り巻く二つの円盤が、互いに逆方向に回転している兆候でした。二つの星からなる連星系が、一つの巨大なガス円盤の分裂から誕生した“双子”だとすれば、個々の原始星円盤の回転は同じ方向になるはずです。

もし、本当に二つの円盤が逆回転しているとしたら、それぞれの原始星は少し離れた場所にあった別々のガスの集まりから生まれ、やがて出会ってペアを組んだ可能性があります。

つまり、“IRAS 16547-4247”は本当の双子ではなく、隣り合って生まれた他人だったというわけです。

ガス円盤を探る上で“塩”が重要なツールになる

ガス円盤の様子をつぶさに明らかにできたのは、原始星近傍のみに含まれる塩化ナトリウムなどの分子を検出することができたおかげでした。食卓塩としても馴染みのある塩化ナトリウムですが、実は宇宙ではありふれた分子ではありません。

大質量原始星の周りの円盤に塩化ナトリウムが見つかったのは、オリオンKL電波源Iに次いで今回が2例目でした。

オリオンKL電波源Iは、大質量原始星の中でも少し変わった特性を持つ星なので、塩化ナトリウムが本当に大質量原始星の周りを見るのに適しているかどうかは分かっていませんでした。

今回観測した“IRAS 16547-4247”は、一般的な大質量原始星です。

なので、今回の研究によって、大質量原始星のガス円盤を探る上で“塩”が本当に重要なツールになる事がはっきりしたことになります。

高温に熱された水蒸気やチリが砕かれることで飛び出したと考えられる塩化ナトリウムが検出されたことで、大質量原始星を育むガス円盤の熱くダイナミックな姿が明らかになってきました。

今まさに検討が進む次世代超大型電波干渉計“ngVLA”は、塩化ナトリウムのようなチリの破壊で飛び出す分子が放つ電波を観測するのに適した性能を持っています。

“ngVLA(next generation Very Large Array)”は、アメリカ国立電波天文台が中心になって検討を進めている次世代の電波干渉計。アルマ望遠鏡より少し低い周波数の電波を非常に高い解像度で観測し、惑星の形成や星間化学、銀河の進化、パルサー研究やマルチメッセンジャー天文学などに大きな進展をもたらすと期待されている。

そのため、“熱い円盤”に含まれる分子の観測は今後ますます発展し、大質量星の誕生メカニズムの解明につながるはずです。

また、46億年前に私たちの太陽系を生んだ原始太陽系円盤でも、チリが蒸発するような高温を経験したことが隕石に含まれる様々な証拠から知られています。

今後、塩化ナトリウムと高温の水などを手掛かりに“熱い円盤”の観測を進めることで、太陽系誕生時の様子を探るヒントが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ