現在の火星に生命は存在するのでしょうか?

この疑問は、長年の探査を通して検証されていますが、現時点では火星の表面に生命の痕跡は発見されていません。

ただ、探査機に搭載される分析機器には性能上の限界があるので、痕跡を検出できていないだけという可能性もあります。

今回の研究では、わずかな量のDNAを分析する装置“MinION”を使用して、火星の土壌を模した物質でその性能を検証しています。

その結果、“MinION”の精度であれば、最小で2ピコグラム(5000億分の1グラム)のDNAも検出できることが確認されました。

この結果が意味しているのは、地球上で最も生命が少ない環境でもDNAを確実に検出できること。

将来的な火星からのサンプルリターンミッションで求められる土壌分析の精度を満たしていると考えられます。

太古の火星では生命が誕生し現在も生き残っている?

太古の火星では、地球のように液体の水が存在していたと考えられていて、火星独自の生命が誕生していた可能性もあります。

一方、現在の火星は極度の低温かつ乾燥した不毛な環境の惑星なので、とても生命の存続に適しているとは思えません。

ところが、生物学の発達によって、現在の火星並みの劣悪な環境でも生き残る生物が続々と発見されています。

このこと考えられるのは、太古の火星で生命が誕生し、現在まで生き残っているかどうかということ… 重大な関心ごとになっているようです。

火星独自の生命または生命の痕跡の発見は、1970年代に打ち上げられたNASAの火星探査機“バイキング1号”や“バイキング2号”で最初に試みられました。

それ以来、様々な探査機が火星の土壌や大気に含まれる物質を分析・同定しています。

でも、現在のところ火星の土壌から生命やその痕跡は発見されていないんですねー

また、生命に由来すると見られる分子“バイオマーカー”はいくつか発見されているものの、その多くは生命活動以外の理由でも生成され得る低分子なので、決定的な証拠とは言えない状況でした。

DNAを用いた検出方法

生命やその痕跡の発見において、これまで試みられていない方法の一つに“DNA”の検出があります。

DNAは生命の痕跡となるには議論の余地のないバイオマーカーと言えます。

ただ、過去の探査の結果や火星に類似した地球の環境での分析結果を考慮すると、DNAを直接検出することは困難で、効率的な抽出と増幅(※1)が必須だと、これまで考えられてきました。

1つは、高度なDNA分析が行える条件を、火星探査機で整えることが難しことです。

このため、この問題を解決するには、火星の土壌サンプルを地球に持ち帰る必要があります。

2021年に火星に着陸したNASAの火星探査車“パーサヴィアランス”は、火星表面のサンプルを採取して地球へと輸送する“火星サンプルリターンミッション”の一翼を担っています。

火星表面で採取されたサンプルは、早ければ2033年に地球に帰還する予定なので、火星で高度なDNA分析が行えないという問題は、将来的に解決することになります。

もう1つの理由は、高度なDNA分析では曖昧な結果が得られやすいことです。

一般的なDNA増幅法“PCR(ポリメラーゼ連鎖斑法)”法は、わずかな汚染にも敏感に反応するので、器具や試薬などに含まれる無関係な生物組織由来のDNAも増やしてしまいます。

また、PCRで増やしたDNAにはエラーが生じやすいという欠点もあります。

仮に、火星独自の生命に由来するDNAがあるとすれば、その存在はDNAの塩基配列(※2)が地球の生命のDNAとは一致しないことで証明されるはずです。

でも、PCRで増やしたDNAにエラーが生じやすいのであれば、見慣れない塩基配列のDNAが本当に未知の生命に由来するのか、それとも地球の生命に由来するDNAにエラーが生じただけなのかを特定することは困難で、説得力のある証拠と見なされなくなる可能性もあります。

でも、これらの方法にはDNAの特定の領域だけを増やしてしまうなど、別の欠点もありました。

増幅に頼らないDNAの分析技術

これらのことから、火星で採取されたサンプルから火星生命由来のDNAを確実に見つけようとするなら、増幅に頼らないDNAの分析技術が必要となります。

極度の乾燥という点で火星と類似した環境にあるアタカマ砂漠などの研究により、火星に類似した環境で期待される生物細胞数は土壌1グラム当たり1000~10万個と推定されています。

これは、土壌1グラム当たり500フェムトグラム~2ナノグラム(2兆分の1グラム~5億分の1グラム)のDNAを直接分析できる技術があれば、DNA増幅によって起こる潜在的なエラーを除外できることを意味していました。

火星からのサンプルリターンミッションにより持ち帰られるサンプルは容器1つあたり約15グラム。

計画では、生命の存在の有無を決定するのに使われる量は数百ミリグラム~数グラムなので、DNAの直接検出に必要な感度は1兆分の数グラムになります。

極めてわずかな量のDNA分析を可能とする装置

今回の研究では、極めてわずかな量のDNAを分析することが可能なOxford Nanopore Technologies社のナポアシーケンサー“MinION”を使用。

火星の土壌を模した物質で“MinION”の性能、特に分析の下限値を検証しています。

ナノポアとは、ナノスケールの小さな穴にタンパク質が配置されたポリマーシートのこと。

穴をDNAが通過するとき、穴に配置されたタンパク質とDNA分子の間で発生するわずかな電流をとらえることで、DNAの塩基配列を決定することができます。

Oxford Nanopore Technologies社が開発したこのDNA分析法は、“ナノポア配列決定法”と呼ばれています。

実験では、火星の土壌を模した“MMS-2”という人工土壌の中にDNA検出目標となる大腸菌と出芽酵母を様々な濃度で混ぜ、“MinION”でDNAが分析可能かどうかの調査を実施。

汚染を避けるため、実験はISO 5クラス(※3)のクリーンルーム内で行われました。

塩基配列を元に、大腸菌または出芽酵母だと決定するだけの品質が得られることが判明しました。

感度の高い“ナノポア配列決定法”でも、これほどの感度を達成した前例はなく、“MinION”は増幅なしにDNA配列を決定した最も高感度な装置ということになります。

興味深いことに、今回の実験では大腸菌と出芽酵母以外の生物である、人やいくつかの細菌のDNAも発見されました。

実験試料の条件を変えて実験を繰り返した結果、これは実験を行った研究員自身、クリーンルーム内の空気、DNA抽出に使われた試薬や水のどれかから実験試料に混入した汚染物質だと推定されます。

実験が極めて正常な環境で行われたことを考慮すると、これほど感度の高いDNA分析方法では、今まで気づかれなかった汚染も検出できることを意味しています。

これは、将来的に実際の火星の土壌で分析を行う際に考慮されるべき事項だと考えられます。

極限環境での生命の発見へ

今回の研究では、サンプルに含まれる極めてわずかな量のDNAでも、分析が可能なことが示されました。

ただ、研究チームの一人であるJavier Martin-Torresさんは、火星の表面に独自の生命が生き残っている可能性は低く、火星のサンプルからDNAが検出される可能性は低いと考えています。

でも、今回示されたDNAを検出する感度の高さは、他の天体の地球外生命体をサンプル内から検出するためのベンチマークとなる可能性があります。

また、“ナノポア配列決定法”は分析装置が小型という特徴があります。

砂漠や極地といった極限環境に生息する地球の生命の研究では、物資輸送が困難という問題もあるので、今回の研究結果は極限環境での生命の発見という場面でも生かされるはずです。

一方、本研究では、極めて清浄な環境でも、目的外の生物DNAによる汚染の存在が示されています。

この結果は、医学や薬学、化学など、生物汚染が望ましくない環境での汚染検出に生かされる知見にもなるはずです。

こちらの記事もどうぞ

この疑問は、長年の探査を通して検証されていますが、現時点では火星の表面に生命の痕跡は発見されていません。

ただ、探査機に搭載される分析機器には性能上の限界があるので、痕跡を検出できていないだけという可能性もあります。

今回の研究では、わずかな量のDNAを分析する装置“MinION”を使用して、火星の土壌を模した物質でその性能を検証しています。

その結果、“MinION”の精度であれば、最小で2ピコグラム(5000億分の1グラム)のDNAも検出できることが確認されました。

この結果が意味しているのは、地球上で最も生命が少ない環境でもDNAを確実に検出できること。

将来的な火星からのサンプルリターンミッションで求められる土壌分析の精度を満たしていると考えられます。

この研究は、アバディーン大学のJyothi Basapathi Raghavendraさんたちの研究チームが進めています。

|

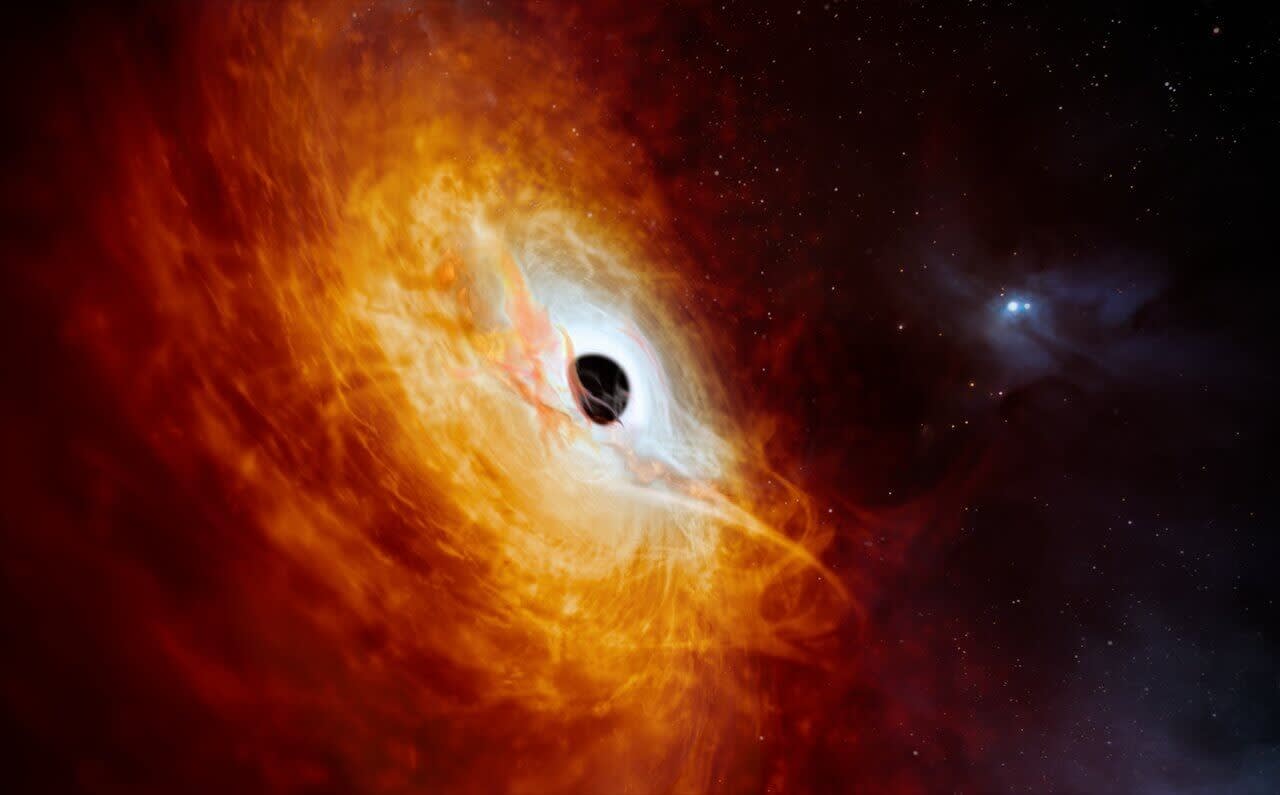

| 図1.今から40億年前の火星(イメージ図)。最大で水深1600メートルに達する海が数億年間存続していたと考えられ、過去の火星には生命がいたかもしれない。生命が実際に誕生し、現在でも生き残っているのかは、多くの関心を集めている。(Credit: ESO, M. Kornmesser) |

太古の火星では生命が誕生し現在も生き残っている?

太古の火星では、地球のように液体の水が存在していたと考えられていて、火星独自の生命が誕生していた可能性もあります。

一方、現在の火星は極度の低温かつ乾燥した不毛な環境の惑星なので、とても生命の存続に適しているとは思えません。

ところが、生物学の発達によって、現在の火星並みの劣悪な環境でも生き残る生物が続々と発見されています。

このこと考えられるのは、太古の火星で生命が誕生し、現在まで生き残っているかどうかということ… 重大な関心ごとになっているようです。

火星独自の生命または生命の痕跡の発見は、1970年代に打ち上げられたNASAの火星探査機“バイキング1号”や“バイキング2号”で最初に試みられました。

それ以来、様々な探査機が火星の土壌や大気に含まれる物質を分析・同定しています。

でも、現在のところ火星の土壌から生命やその痕跡は発見されていないんですねー

また、生命に由来すると見られる分子“バイオマーカー”はいくつか発見されているものの、その多くは生命活動以外の理由でも生成され得る低分子なので、決定的な証拠とは言えない状況でした。

DNAを用いた検出方法

生命やその痕跡の発見において、これまで試みられていない方法の一つに“DNA”の検出があります。

DNAは生命の痕跡となるには議論の余地のないバイオマーカーと言えます。

ただ、過去の探査の結果や火星に類似した地球の環境での分析結果を考慮すると、DNAを直接検出することは困難で、効率的な抽出と増幅(※1)が必須だと、これまで考えられてきました。

※1.特定の条件でDNAを分析可能な量まで増やすこと。

火星でDNAの直接検出が、これまで試みられていない主な理由は2つあります。1つは、高度なDNA分析が行える条件を、火星探査機で整えることが難しことです。

このため、この問題を解決するには、火星の土壌サンプルを地球に持ち帰る必要があります。

2021年に火星に着陸したNASAの火星探査車“パーサヴィアランス”は、火星表面のサンプルを採取して地球へと輸送する“火星サンプルリターンミッション”の一翼を担っています。

火星表面で採取されたサンプルは、早ければ2033年に地球に帰還する予定なので、火星で高度なDNA分析が行えないという問題は、将来的に解決することになります。

もう1つの理由は、高度なDNA分析では曖昧な結果が得られやすいことです。

一般的なDNA増幅法“PCR(ポリメラーゼ連鎖斑法)”法は、わずかな汚染にも敏感に反応するので、器具や試薬などに含まれる無関係な生物組織由来のDNAも増やしてしまいます。

また、PCRで増やしたDNAにはエラーが生じやすいという欠点もあります。

仮に、火星独自の生命に由来するDNAがあるとすれば、その存在はDNAの塩基配列(※2)が地球の生命のDNAとは一致しないことで証明されるはずです。

でも、PCRで増やしたDNAにエラーが生じやすいのであれば、見慣れない塩基配列のDNAが本当に未知の生命に由来するのか、それとも地球の生命に由来するDNAにエラーが生じただけなのかを特定することは困難で、説得力のある証拠と見なされなくなる可能性もあります。

※2.DNAを構成する4つの塩基(アデニン、グアニン、シトシン、チミン)の配列順の情報。遺伝情報は塩基配列によって決定されるので、DNAがどの生命に由来するのかを調べる上で、塩基配列は重要な情報となる。

PCRよりもエラーの少ないDNA増幅の手段には“MDA(多重置換増幅)”法などもあります。でも、これらの方法にはDNAの特定の領域だけを増やしてしまうなど、別の欠点もありました。

増幅に頼らないDNAの分析技術

これらのことから、火星で採取されたサンプルから火星生命由来のDNAを確実に見つけようとするなら、増幅に頼らないDNAの分析技術が必要となります。

極度の乾燥という点で火星と類似した環境にあるアタカマ砂漠などの研究により、火星に類似した環境で期待される生物細胞数は土壌1グラム当たり1000~10万個と推定されています。

これは、土壌1グラム当たり500フェムトグラム~2ナノグラム(2兆分の1グラム~5億分の1グラム)のDNAを直接分析できる技術があれば、DNA増幅によって起こる潜在的なエラーを除外できることを意味していました。

火星からのサンプルリターンミッションにより持ち帰られるサンプルは容器1つあたり約15グラム。

計画では、生命の存在の有無を決定するのに使われる量は数百ミリグラム~数グラムなので、DNAの直接検出に必要な感度は1兆分の数グラムになります。

極めてわずかな量のDNA分析を可能とする装置

今回の研究では、極めてわずかな量のDNAを分析することが可能なOxford Nanopore Technologies社のナポアシーケンサー“MinION”を使用。

火星の土壌を模した物質で“MinION”の性能、特に分析の下限値を検証しています。

ナノポアとは、ナノスケールの小さな穴にタンパク質が配置されたポリマーシートのこと。

穴をDNAが通過するとき、穴に配置されたタンパク質とDNA分子の間で発生するわずかな電流をとらえることで、DNAの塩基配列を決定することができます。

Oxford Nanopore Technologies社が開発したこのDNA分析法は、“ナノポア配列決定法”と呼ばれています。

実験では、火星の土壌を模した“MMS-2”という人工土壌の中にDNA検出目標となる大腸菌と出芽酵母を様々な濃度で混ぜ、“MinION”でDNAが分析可能かどうかの調査を実施。

汚染を避けるため、実験はISO 5クラス(※3)のクリーンルーム内で行われました。

※3.国際規格“ISO 14644-1”に基づくクリーンルームの清浄度。半導体製造工場で求められる最低限度の清浄度に相当する。

その結果、最小で2ピコグラムのDNAを検出することに成功。塩基配列を元に、大腸菌または出芽酵母だと決定するだけの品質が得られることが判明しました。

感度の高い“ナノポア配列決定法”でも、これほどの感度を達成した前例はなく、“MinION”は増幅なしにDNA配列を決定した最も高感度な装置ということになります。

興味深いことに、今回の実験では大腸菌と出芽酵母以外の生物である、人やいくつかの細菌のDNAも発見されました。

実験試料の条件を変えて実験を繰り返した結果、これは実験を行った研究員自身、クリーンルーム内の空気、DNA抽出に使われた試薬や水のどれかから実験試料に混入した汚染物質だと推定されます。

実験が極めて正常な環境で行われたことを考慮すると、これほど感度の高いDNA分析方法では、今まで気づかれなかった汚染も検出できることを意味しています。

これは、将来的に実際の火星の土壌で分析を行う際に考慮されるべき事項だと考えられます。

|

| 図2.汚染を避けるため、実験は清浄度のクラスが高いクリーンルームの中で実施されたが、それでも検出可能な汚染があることが示された。(Credit: Raghavendra, et al.) |

極限環境での生命の発見へ

今回の研究では、サンプルに含まれる極めてわずかな量のDNAでも、分析が可能なことが示されました。

ただ、研究チームの一人であるJavier Martin-Torresさんは、火星の表面に独自の生命が生き残っている可能性は低く、火星のサンプルからDNAが検出される可能性は低いと考えています。

でも、今回示されたDNAを検出する感度の高さは、他の天体の地球外生命体をサンプル内から検出するためのベンチマークとなる可能性があります。

また、“ナノポア配列決定法”は分析装置が小型という特徴があります。

砂漠や極地といった極限環境に生息する地球の生命の研究では、物資輸送が困難という問題もあるので、今回の研究結果は極限環境での生命の発見という場面でも生かされるはずです。

一方、本研究では、極めて清浄な環境でも、目的外の生物DNAによる汚染の存在が示されています。

この結果は、医学や薬学、化学など、生物汚染が望ましくない環境での汚染検出に生かされる知見にもなるはずです。

こちらの記事もどうぞ