私たちの太陽系は超高速のプラズマの流れ、太陽風の中にあり、

太陽風は地球を含む惑星の環境に、大きな影響を与え続けています。

その太陽風が、

太陽半径の5倍程度離れた距離から急に加速されるようすを、

金星探査機“あかつき”で観測することに成功。

長年謎だった、コロナ加速問題を解くカギを得たんですねー

“あかつき”は2010年5月に打ち上げられ、

2010年12月に金星周回軌道への投入を目指すのですが、

エンジントラブルで軌道投入に失敗。

2015年度後半に、金星周回軌道への再投入を目指して太陽系を公転していました。

今回の研究は、“あかつき”が2011年6月に、

地球から見てほぼ太陽の反対側を通過することに、気付くことから始まります。

これは、めったにない太陽風観測のチャンスだったんですねー

研究グループは、2011年6月6日から7月8日にかけて16回、

各6~7時間、電波観測をしています。

約6000℃の太陽表面の周りには、

100万℃にも達する高温のプラズマのコロナが広がっています。

この高温のコロナが、太陽風を作り出していると考えられています。

でも、探査機が直接近づいて観測するには温度が高すぎ、

望遠鏡で調べるにはプラズマが薄くて暗すぎるので、

プラズマの希薄なガスが、どのように加速されるかを観測する手段はありませんでした。

そして、軌道投入に失敗した“あかつき”の出番になります。

地球から見て、太陽の反対側を通過する“あかつき”から、

周波数の極めて安定した電波を発信します。

その電波が、太陽風を横切って地球に届くのを、臼田宇宙空間観測所で受信。

この観測期間の太陽の活動を監視するため、太陽観測衛星“ひので”で同時太陽を観測しました。

太陽から吹き出す太陽風を通過してきた“あかつき”の電波を詳しく解析して、

太陽近くの太陽風の実態に迫ろうと考えたわけです。

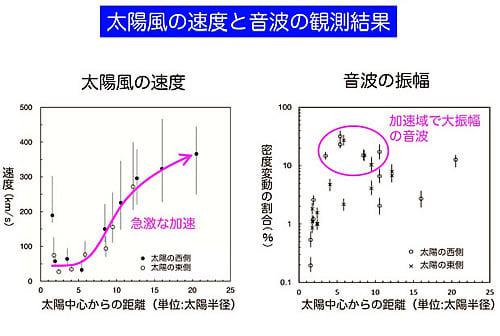

その結果、太陽風の秒速は太陽近くでは30~60キロと比較的遅いのですが、

太陽半径の5倍あたりから急加速して400キロに達することが分かります。

さらに太陽風の中に、

周期1分~数十分の低周波の音波とみられる周期的な密度変動も見つけることに…

この音波の振幅はかなり大きくてエネルギーが高く、

太陽半径の5~10倍の距離で最大になることを明らかにすることができたんですねー

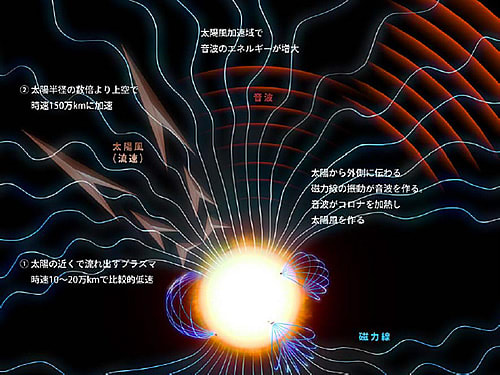

研究グループが考えたシナリオは、

プラズマ中で磁力線の振動として伝わる波動“アルベーン波”が太陽表面で作られ、

太陽から離れて不安定に…

それで生じた音波が、衝撃波を生成してプラズマを加熱し太陽風を加速するというもの。

このシナリオは、最近のコンピュータによる計算結果ともよく合っていました。

“あかつき”が、

金星大気観測用に周波数が極めて安定した電波を発信できることと、

軌道投入失敗により太陽の反対側を通ることという、偶然が重なった研究。

このユニークな観測から、

太陽風の顕著な加速と、コロナの中で発生した音波が過熱する仕組みが明らかになったんですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ JAXAの探査機“あかつき”がとらえた金星

太陽風は地球を含む惑星の環境に、大きな影響を与え続けています。

その太陽風が、

太陽半径の5倍程度離れた距離から急に加速されるようすを、

金星探査機“あかつき”で観測することに成功。

長年謎だった、コロナ加速問題を解くカギを得たんですねー

|

| “あかつき”の観測に基づく太陽風加速(イメージ図) |

“あかつき”は2010年5月に打ち上げられ、

2010年12月に金星周回軌道への投入を目指すのですが、

エンジントラブルで軌道投入に失敗。

2015年度後半に、金星周回軌道への再投入を目指して太陽系を公転していました。

今回の研究は、“あかつき”が2011年6月に、

地球から見てほぼ太陽の反対側を通過することに、気付くことから始まります。

|

| 太陽風の電波観測を実施たときの “あかつき”、太陽、“ひので”位置関係。 |

これは、めったにない太陽風観測のチャンスだったんですねー

研究グループは、2011年6月6日から7月8日にかけて16回、

各6~7時間、電波観測をしています。

約6000℃の太陽表面の周りには、

100万℃にも達する高温のプラズマのコロナが広がっています。

この高温のコロナが、太陽風を作り出していると考えられています。

でも、探査機が直接近づいて観測するには温度が高すぎ、

望遠鏡で調べるにはプラズマが薄くて暗すぎるので、

プラズマの希薄なガスが、どのように加速されるかを観測する手段はありませんでした。

そして、軌道投入に失敗した“あかつき”の出番になります。

|

| 金星探査機“あかつき”を使った太陽観測。 “あかつき”から発信した電波は、太陽風を通過すると変化する。 この変化を解析して、太陽風の速度を測ったり、 太陽風内の密度変動をとらえたりできる。 |

地球から見て、太陽の反対側を通過する“あかつき”から、

周波数の極めて安定した電波を発信します。

その電波が、太陽風を横切って地球に届くのを、臼田宇宙空間観測所で受信。

この観測期間の太陽の活動を監視するため、太陽観測衛星“ひので”で同時太陽を観測しました。

太陽から吹き出す太陽風を通過してきた“あかつき”の電波を詳しく解析して、

太陽近くの太陽風の実態に迫ろうと考えたわけです。

|

| “あかつき”の電波観測による 太陽風の速度(左)と音波の振幅(右)が、 太陽からの距離とともに変化するようす。 |

その結果、太陽風の秒速は太陽近くでは30~60キロと比較的遅いのですが、

太陽半径の5倍あたりから急加速して400キロに達することが分かります。

さらに太陽風の中に、

周期1分~数十分の低周波の音波とみられる周期的な密度変動も見つけることに…

この音波の振幅はかなり大きくてエネルギーが高く、

太陽半径の5~10倍の距離で最大になることを明らかにすることができたんですねー

研究グループが考えたシナリオは、

プラズマ中で磁力線の振動として伝わる波動“アルベーン波”が太陽表面で作られ、

太陽から離れて不安定に…

それで生じた音波が、衝撃波を生成してプラズマを加熱し太陽風を加速するというもの。

このシナリオは、最近のコンピュータによる計算結果ともよく合っていました。

“あかつき”が、

金星大気観測用に周波数が極めて安定した電波を発信できることと、

軌道投入失敗により太陽の反対側を通ることという、偶然が重なった研究。

このユニークな観測から、

太陽風の顕著な加速と、コロナの中で発生した音波が過熱する仕組みが明らかになったんですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ JAXAの探査機“あかつき”がとらえた金星