JAXAの小型月着陸実証機“SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)”は、2023年9月7日(木)午前8時42分11秒に種子島宇宙センターから打ち上げられることになっています。

X線分光撮像衛星“XRISM”と小型月着陸実証機“SLIM”は、H-IIAロケット47号機(H-IIA・F47)により、種子島宇宙センターから2023年9月7日8時42分11秒(日本時間)に打ち上げられました。

ロケットは計画通り飛行し、“XRISM”は打ち上げから約14分09秒後、“SLIM”は約47分33秒後にロケットから正常に分離されたことが確認されました。

その名称からも分かるように“SLIM”の目的地は月面です。

これまで、月面への到着に成功している着陸機(ランダー)はいくつかあります。

でも、着陸場所に、ここまでこだわっているランダーは他にありませんでした。

“SLIM”は、将来の月惑星探査に必要なピンポイント着陸技術を研究・実証する計画なんですねー

ランダーの姿勢や天体表面までの距離は、ランダーに搭載された慣性航法装置(加速度計やレーダー)の測定値から把握し、機体を制御して着陸させていました。

この方法でも着陸を成功させるには十分なんですが、ランダーが目的の場所に正確に着陸するのには限界もありました。

着陸精度は数キロメートルから10数キロメートルにもなり、もしそこが荒れた地形や傾斜した場所だと機体が転倒するリスクもあります。

そう、機体を危険にさらすような地形や物体が無い、広くて平たんな地形に着陸するような計画が必要でした。

でも、対象になる天体についての知見が増え、探査すべき内容が今までよりも具体的になってくると、探査対象の付近への高精度着陸のニーズが高まっていくことに。

これまでの“降りやすいところに降りる”着陸ではなく、“降りたいところに降りる”着陸への質的な転換が必要になるんですねー

月の探査だと、日本の“かぐや”やアメリカの“ルナー・リコネサンス・オービター”、インドの“チャンドラヤーン”といった月周回衛星によって、高分解能の観測データが数多く得られています。

そのため、月の科学探査や資源探査の関心は、“月面のどこか”から“特定のクレーターの隣のあの岩石”に考えがシフトしてきています。

そこで、SLIMミッション開発の原動力になったのは、より高い精度で降りたい場所へ、そこがより危険であっても着陸できる能力の必要性でした。

SHIOLIは比較的新しく形成されたと考えられているクレーターです。

月周回衛星“かぐや”の観測データから、このクレーターで見られる放出物には月深部のマントルに由来すると考えられるカンラン石が多く含まれることが示唆されています。

こういった鉱物を詳しく調べれば、月の内部構造や月そのものの形成に関する情報を得られるかもしれません。

でも、クレーター放出物が散らばる場所というのはクレーターを囲む斜面…

このような場所は、着陸するのが難しくなるので通常は避けられてしまいます。

これまでの技術では、調査したい物体にランダーが十分に接近しても着陸を行うのは困難を極め、たとえ接近できたとしても地形のせいで機体が転倒するリスクもありました。

こういった制約を打ち破るため、“SLIM”では平均斜度6~7度の地形において誤差100メートル以内の着陸精度を実現しています。

これは、画像照合によって月面の上空で機体の正確な位置を把握し、自立誘導制御により着陸地点までナビゲートするものです。

“SLIM”に搭載されるコンピュータには、月周回衛星“かぐや”と“ルナー・リコネサンス・オービター”が記録した地図(着陸地点周辺)が搭載されています。

“SLIM”は上空にいる間に搭載されたカメラで月面を撮影。

撮影した画僧からクレーターを検出して、クレーターのくぼ地模様と搭載した地図のクレーター位置情報を照合し、探査機の位置を精度良く知ることができます。

ただ、月の重力は絶えず探査機を引っ張り続けていて、ほんの少しでも遅れると“SLIM”は着陸地点を見失ってしまうか墜落してしまう可能性があります。

そう、このプロセスには極めて高速な処理が求められることになります。

なので、画像照合のアルゴリズムは、撮像コマンドから結果の出力までを5秒以内で完了するそうです。

“SLIM”が現在位置を正確に把握したら、搭載されたジャイロセンサーを利用して加速度を測定し、“スタートラッカー”と“太陽センサー”といった光学センサーによって探査機の姿勢を把握し、レーダーで月面までの距離を測定します。

こうしたセンサー類を駆使して探査機の位置や向き、速度を把握すれば、目標の着陸地点に向かって“SLIM”自身が自律的に軌道を修正することができます。

ただ、たとえ高精度で目標の着陸地点に到達しても、その後探査機が平たんな地を見つけるために、移動が必要になるようでは意味がありません。

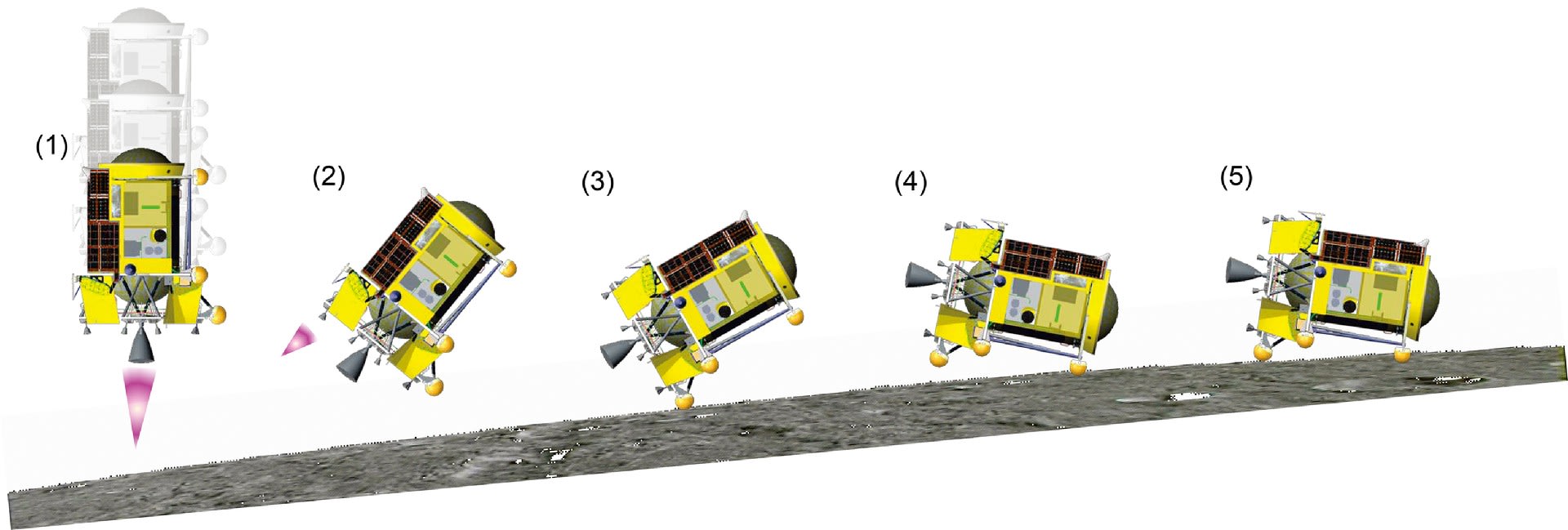

“SLIM”は“2段階着陸方式”と呼ばれる方法で、行きたい場所が傾斜地であっても、安全な着陸を実現しています。

“SLIM”は着陸地点の上空50メートルになると、搭載レーダーからより正確な測定ができる光学式距離計“レーザーレンジファインダー”に切り替えて高度を測定。

そして、着陸シーケンスの最終段階に近づくと、“SLIM”は垂直に姿勢を変更して月面を撮影し、岩などの危険な障害物の有無に応じて水平位置の微調整を行います。

着陸地点の3メートル上空まで来るとメインスラスターをカットオフし、補助スラスターにより機体の姿勢をコントロールすることになります。

“SLIM”が備えているのは、3Dプリンタで造形したアルミニウムの金属格子からなる5つの半円形をした脚。

これにより、着陸時の運動エネルギーを自らがつぶれることで消費し衝撃を吸収します。

“SLIM”の上部には2つの前補助脚、機体中段に2つのデッキ脚があり、さらに下部に1つの主脚があります。

月面に垂直に姿勢変更して降下する際、最初に月面に触れるのはこの主脚になります。

第2段階で機体は前方に傾き、やがて前補助脚が接地すると機体は月面で安定。

中段のデッキ脚は通常の着陸では月面に接地することはなく、この脚は何かあって機体が回転してしまった時などに横転を止める役割を持ちます。

傾斜地である着陸目標地点では、この方式が最も転倒リスクが小さく、かつシンプルで軽量な着陸脚システムになるようです。

着陸直前の“SLIM”は、2つの小型プローブ“LEV”を放出します。

この2つのプローブのミッションは、着陸地点周辺の状況を記録することと、月面における自立機能の工学実証です。

一方で“SLIM”本体は、月面に無事に着陸するとクレーター放出物の組成を調べるため、分光カメラを用いて周辺を観測します。

“ピンポイント着陸”という言葉は、小惑星リュウグウに“はやぶさ2”がきわめて正確なタッチダウンを行った際にも使われた表現です。

ただ、月とリュウグウでの重力条件の違いにより、求められる技術も大きく異なってくるんですねー

リュウグウの重力は、地球の重力の約8万分の1と極めて小さいので、ゆっくりと着陸降下の運用ができました。

いざとなれば、やり直しも可能で、事前のリハーサルなどもできます。

一方で月は、地球の約6分の1とはいえ大きな重力があるので、絶えず月に引っ張られている状態です。

絶えずエンジン(スラスター)噴射が必要で、着陸へのトライはやり直しのきかない一発勝負になります。

着陸の成功には、このたった一度のチャンスを活かす必要があります。

このこともあり、SLIMプロジェクトチームの櫛木賢一サブマネージャーは最終降下シーケンスを「減速を始めて着陸までの約20分間の運用は、息もできない痺れる様な、魔の20分」と表現しています。

この表現は、NASAがかつて火星探査車“キュリオシティ”の火星着陸について「7 minutes of terror(直訳で“恐怖の7分間”)」と表現したことを思い起こさせます。

“SLIM”は、高精度の月面着陸における初の実証機になることを期待されています。

さらに、この技術実証が様々な天体への探査計画にも革命をもたらし、後続のミッションに広く適用されていくことを、SLIMチームは願っているそうです。

“SLIM”は将来の太陽系科学探査を見据えて、リソース制約の厳しい惑星への着陸や、より高性能な観測装置搭載のための軽量化の実現を目指しています。

これを実現することで、月よりもリソース制約の厳しい惑星への着陸も、現実のものになっていくはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

X線分光撮像衛星“XRISM”と小型月着陸実証機“SLIM”は、H-IIAロケット47号機(H-IIA・F47)により、種子島宇宙センターから2023年9月7日8時42分11秒(日本時間)に打ち上げられました。

ロケットは計画通り飛行し、“XRISM”は打ち上げから約14分09秒後、“SLIM”は約47分33秒後にロケットから正常に分離されたことが確認されました。

その名称からも分かるように“SLIM”の目的地は月面です。

これまで、月面への到着に成功している着陸機(ランダー)はいくつかあります。

でも、着陸場所に、ここまでこだわっているランダーは他にありませんでした。

“SLIM”は、将来の月惑星探査に必要なピンポイント着陸技術を研究・実証する計画なんですねー

|

| 月面上空を航行する“SLIM”(イメージ図)。(Credit: JAXA) |

“降りやすいところに降りる”着陸から“降りたいところに降りる”着陸へ

これまで、惑星表面や月面への着陸は、地上からの軌道決定に依存していました。ランダーの姿勢や天体表面までの距離は、ランダーに搭載された慣性航法装置(加速度計やレーダー)の測定値から把握し、機体を制御して着陸させていました。

この方法でも着陸を成功させるには十分なんですが、ランダーが目的の場所に正確に着陸するのには限界もありました。

着陸精度は数キロメートルから10数キロメートルにもなり、もしそこが荒れた地形や傾斜した場所だと機体が転倒するリスクもあります。

そう、機体を危険にさらすような地形や物体が無い、広くて平たんな地形に着陸するような計画が必要でした。

でも、対象になる天体についての知見が増え、探査すべき内容が今までよりも具体的になってくると、探査対象の付近への高精度着陸のニーズが高まっていくことに。

これまでの“降りやすいところに降りる”着陸ではなく、“降りたいところに降りる”着陸への質的な転換が必要になるんですねー

月の探査だと、日本の“かぐや”やアメリカの“ルナー・リコネサンス・オービター”、インドの“チャンドラヤーン”といった月周回衛星によって、高分解能の観測データが数多く得られています。

そのため、月の科学探査や資源探査の関心は、“月面のどこか”から“特定のクレーターの隣のあの岩石”に考えがシフトしてきています。

そこで、SLIMミッション開発の原動力になったのは、より高い精度で降りたい場所へ、そこがより危険であっても着陸できる能力の必要性でした。

|

| JAXAの月周回衛星“かぐや(SELENE)”がとらえた画像。(Credit: JAXA) |

放出物が散らばるクレーターを囲む斜面への着陸

SLIMは、月の地球側にある“神酒の海(Mare Nectaris)”の西に位置するSHIOLIクレーター付近の傾斜地に、正確にピンポイント着陸を行うための航法と、二段階式により安全なタッチダウンを行う技術を実証することになります。SHIOLIは比較的新しく形成されたと考えられているクレーターです。

月周回衛星“かぐや”の観測データから、このクレーターで見られる放出物には月深部のマントルに由来すると考えられるカンラン石が多く含まれることが示唆されています。

こういった鉱物を詳しく調べれば、月の内部構造や月そのものの形成に関する情報を得られるかもしれません。

でも、クレーター放出物が散らばる場所というのはクレーターを囲む斜面…

このような場所は、着陸するのが難しくなるので通常は避けられてしまいます。

これまでの技術では、調査したい物体にランダーが十分に接近しても着陸を行うのは困難を極め、たとえ接近できたとしても地形のせいで機体が転倒するリスクもありました。

こういった制約を打ち破るため、“SLIM”では平均斜度6~7度の地形において誤差100メートル以内の着陸精度を実現しています。

|

| 小型月着陸実証機“SLIM”のミッション概要動画。(Credit: JAXA) |

高い精度のピンポイント着陸

“SLIM”のピンポイント着陸の精度のカギを握っているのは、探査機の“スマートな目”にあります。これは、画像照合によって月面の上空で機体の正確な位置を把握し、自立誘導制御により着陸地点までナビゲートするものです。

“SLIM”に搭載されるコンピュータには、月周回衛星“かぐや”と“ルナー・リコネサンス・オービター”が記録した地図(着陸地点周辺)が搭載されています。

“SLIM”は上空にいる間に搭載されたカメラで月面を撮影。

撮影した画僧からクレーターを検出して、クレーターのくぼ地模様と搭載した地図のクレーター位置情報を照合し、探査機の位置を精度良く知ることができます。

ただ、月の重力は絶えず探査機を引っ張り続けていて、ほんの少しでも遅れると“SLIM”は着陸地点を見失ってしまうか墜落してしまう可能性があります。

そう、このプロセスには極めて高速な処理が求められることになります。

なので、画像照合のアルゴリズムは、撮像コマンドから結果の出力までを5秒以内で完了するそうです。

“SLIM”が現在位置を正確に把握したら、搭載されたジャイロセンサーを利用して加速度を測定し、“スタートラッカー”と“太陽センサー”といった光学センサーによって探査機の姿勢を把握し、レーダーで月面までの距離を測定します。

こうしたセンサー類を駆使して探査機の位置や向き、速度を把握すれば、目標の着陸地点に向かって“SLIM”自身が自律的に軌道を修正することができます。

二段階式の安全なタッチダウン

|

| “SLIM”は、月周回軌道を離れてからは、月面に対して垂直の姿勢で降下。着陸直前に機体を斜めに傾けて横向きに設置するという特徴的な着陸方法を採用している。(Credit: JAXA) |

“SLIM”は“2段階着陸方式”と呼ばれる方法で、行きたい場所が傾斜地であっても、安全な着陸を実現しています。

“SLIM”は着陸地点の上空50メートルになると、搭載レーダーからより正確な測定ができる光学式距離計“レーザーレンジファインダー”に切り替えて高度を測定。

そして、着陸シーケンスの最終段階に近づくと、“SLIM”は垂直に姿勢を変更して月面を撮影し、岩などの危険な障害物の有無に応じて水平位置の微調整を行います。

着陸地点の3メートル上空まで来るとメインスラスターをカットオフし、補助スラスターにより機体の姿勢をコントロールすることになります。

|

| “SLIM”の3DモデルはSLIMウェブサイト内でダウンロードが可能。(Credit: JAXA) |

これにより、着陸時の運動エネルギーを自らがつぶれることで消費し衝撃を吸収します。

“SLIM”の上部には2つの前補助脚、機体中段に2つのデッキ脚があり、さらに下部に1つの主脚があります。

月面に垂直に姿勢変更して降下する際、最初に月面に触れるのはこの主脚になります。

第2段階で機体は前方に傾き、やがて前補助脚が接地すると機体は月面で安定。

中段のデッキ脚は通常の着陸では月面に接地することはなく、この脚は何かあって機体が回転してしまった時などに横転を止める役割を持ちます。

傾斜地である着陸目標地点では、この方式が最も転倒リスクが小さく、かつシンプルで軽量な着陸脚システムになるようです。

着陸直前の“SLIM”は、2つの小型プローブ“LEV”を放出します。

この2つのプローブのミッションは、着陸地点周辺の状況を記録することと、月面における自立機能の工学実証です。

一方で“SLIM”本体は、月面に無事に着陸するとクレーター放出物の組成を調べるため、分光カメラを用いて周辺を観測します。

|

| “SLIM”を着陸させてみたくなったら、JAXA宇宙教育センターによるゲームスタイルの教材“SLIM : THE PINPOINT MOON LANDING GAME”で“SLIM”を操縦してみよう!(Credit: JAXA) |

ただ、月とリュウグウでの重力条件の違いにより、求められる技術も大きく異なってくるんですねー

リュウグウの重力は、地球の重力の約8万分の1と極めて小さいので、ゆっくりと着陸降下の運用ができました。

いざとなれば、やり直しも可能で、事前のリハーサルなどもできます。

一方で月は、地球の約6分の1とはいえ大きな重力があるので、絶えず月に引っ張られている状態です。

絶えずエンジン(スラスター)噴射が必要で、着陸へのトライはやり直しのきかない一発勝負になります。

着陸の成功には、このたった一度のチャンスを活かす必要があります。

このこともあり、SLIMプロジェクトチームの櫛木賢一サブマネージャーは最終降下シーケンスを「減速を始めて着陸までの約20分間の運用は、息もできない痺れる様な、魔の20分」と表現しています。

この表現は、NASAがかつて火星探査車“キュリオシティ”の火星着陸について「7 minutes of terror(直訳で“恐怖の7分間”)」と表現したことを思い起こさせます。

“SLIM”は、高精度の月面着陸における初の実証機になることを期待されています。

さらに、この技術実証が様々な天体への探査計画にも革命をもたらし、後続のミッションに広く適用されていくことを、SLIMチームは願っているそうです。

“SLIM”は将来の太陽系科学探査を見据えて、リソース制約の厳しい惑星への着陸や、より高性能な観測装置搭載のための軽量化の実現を目指しています。

これを実現することで、月よりもリソース制約の厳しい惑星への着陸も、現実のものになっていくはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

いつもわかりやすい記事を有難うございます。

“SLIM”打ち上げが、まず成功しますように!

種子島の光景を思い出しながら祈ります。

天候が心配ですが…

打ち上げが成功し、無事月へ向かってくれると嬉しいですね。