赤色矮星“トラピスト1”を周回する7個の系外惑星に関する新たな研究成果が相次いで発表されました。

内側の5惑星から得られたのは二酸化炭素などからなる薄い大気を持つ可能性。

さらに一部の惑星には、地球の250倍もの水が存在するかもしれないそうです。

地球型の系外惑星

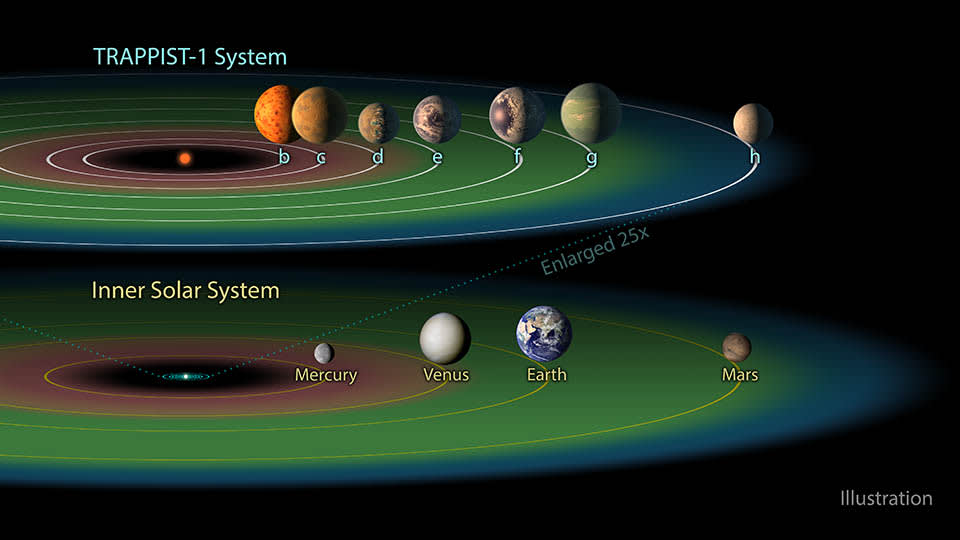

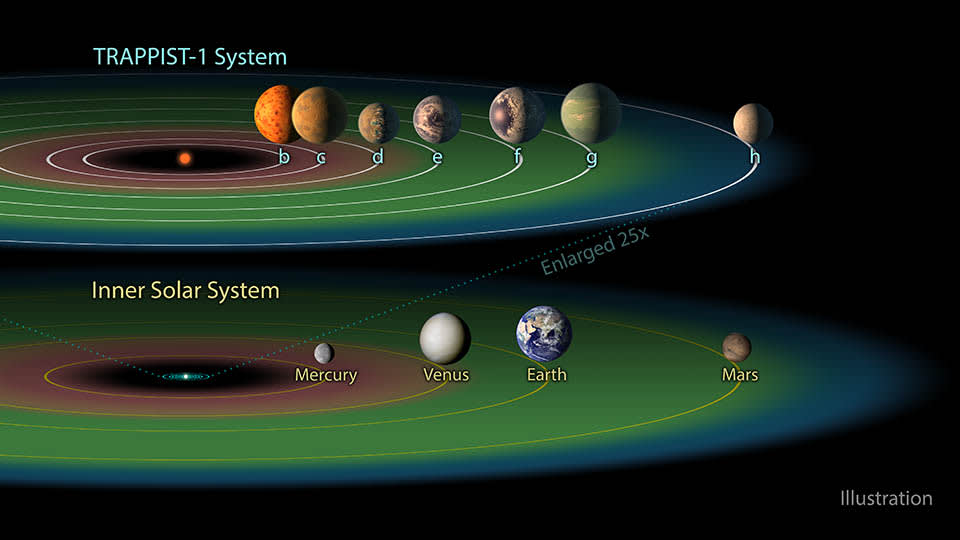

みずがめ座の赤色矮星“トラピスト1”は地球から40光年の距離にあり、周囲には惑星が7個見つかっています。

最初の2つはヨーロッパ南天天文台ラ・シーヤ観測所のトラピスト望遠鏡によって2016年に発見され、2017年にはNASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”と地上の望遠鏡による観測で残り5つが発見されています。

7個とも地球に近い大きさを持ち、そのうち3個はハビタブルゾーン内に軌道があることで話題になったんですねー

ハビタブルゾーンとは、恒星からの距離が程良く、

惑星表面に液体の水が存在できる領域。生命が存在できる範囲。

同じ恒星の周りを公転し、同じ歴史を経てきたのが“トラピスト1”の惑星です。

なので、地球型惑星の特徴を調べる研究にとっては宝の山のようです。

惑星の大気

今回の研究を進めたのはアメリカ・マサチューセッツ工科大学のチーム。

ハッブル宇宙望遠鏡を用いた分光サーベイ観測により、惑星の大気に関するデータを初めて得ることに成功しています。

対象となった惑星は“トラピスト1”の7惑星のうち、ハビタブルゾーン内またはその近くにある4個の惑星“d、e、f、g”でした。

この観測は2016年5月にハッブル宇宙望遠鏡で行われた最も内側の惑星“b”と“c”に続くもの。

ハッブル宇宙望遠鏡の観測結果から、少なくとも内側の5つの惑星“b、c、d、e、f”には、海王星のようなガス惑星に見られる水素に富んだ厚い大気は存在しないことが分かってきます。

水素は温室効果ガスとして働きます。なので主星(恒星)に近い距離を公転する惑星が水素に富んだ大気を持っていると、惑星表面が熱くなりすぎて生命の存在が難しくなるんですねー

水素が検出されなかったということは、これらの惑星に大気があるとすれば、その厚さはガス惑星より薄く、二酸化炭素やメタン、酸素といったより重い分子からなるガスが主成分で、地球や金星、火星の大気に似ている可能性を示すことになります。

そう、この観測結果は“トラピスト1”の惑星が本質的に地球型であるとする理論を支持するものでした。

惑星の組成

“トラピスト1”の惑星系については、ハッブル宇宙望遠鏡以外にもNASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”など様々な地上望遠鏡・宇宙望遠鏡で観測が続けられています。

現在は赤外線天文衛星“スピッツァー”が計500時間にわたる観測を実施している最中。

そして、スイス・ベルン大学の研究チームが着目したのは、“トラピスト1”の惑星が主星の前を通過(トランジット)する時刻が惑星同士が影響し合うことで変化する現象でした。

研究では過去の観測データを再現するようなコンピュータモデルから、“トラピスト1”の各惑星の質量をこれまでにない精度で得ることに成功。

こうして得た質量と直径のデータからは惑星の密度がより正確に求められ、惑星の組成が詳しく推定できるようになります。

研究チームによると、“トラピスト1”の惑星は単に荒涼とした岩石質の惑星ではないそうです。

かなりの量の揮発性物質を含んでいる可能性があり、おそらくこの揮発性物質は水で惑星の質量の5%にも達する可能性があります。

地球に存在する海水などの水の総量は地球質量の0.02%しかないので、5%という値は惑星が持つ水の量としては非常に大きなもの。地球と比較すると“トラピスト1”の惑星には250倍の水が存在することになるんですねー

水といえば生命の存在が気になるところです。

ただ、惑星の密度はその組成を知るための重要な手がかりになるのですが、密度の情報だけでは惑星に生命が存在できるかどうかを知ることはできません。

今回の研究結果は、“トラピスト1”の惑星に生命が存在するのかどうかの調査において、重要な一歩になるものです。

水の存在や地球大気に似た重い分子ガスがあるかどうかについては、2019年の春に打ち上げ予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測で明らかになることを期待しましょう。

こちらの記事もどうぞ

40光年彼方に見つかった地球サイズの7つの惑星

内側の5惑星から得られたのは二酸化炭素などからなる薄い大気を持つ可能性。

さらに一部の惑星には、地球の250倍もの水が存在するかもしれないそうです。

|

地球型の系外惑星

みずがめ座の赤色矮星“トラピスト1”は地球から40光年の距離にあり、周囲には惑星が7個見つかっています。

最初の2つはヨーロッパ南天天文台ラ・シーヤ観測所のトラピスト望遠鏡によって2016年に発見され、2017年にはNASAの赤外線天文衛星“スピッツァー”と地上の望遠鏡による観測で残り5つが発見されています。

7個とも地球に近い大きさを持ち、そのうち3個はハビタブルゾーン内に軌道があることで話題になったんですねー

ハビタブルゾーンとは、恒星からの距離が程良く、

惑星表面に液体の水が存在できる領域。生命が存在できる範囲。

同じ恒星の周りを公転し、同じ歴史を経てきたのが“トラピスト1”の惑星です。

なので、地球型惑星の特徴を調べる研究にとっては宝の山のようです。

|

| 科学雑誌“Nature(2017年2月23日)”の表紙を飾った“トラピスト1”惑星系のイラスト。 |

惑星の大気

今回の研究を進めたのはアメリカ・マサチューセッツ工科大学のチーム。

ハッブル宇宙望遠鏡を用いた分光サーベイ観測により、惑星の大気に関するデータを初めて得ることに成功しています。

対象となった惑星は“トラピスト1”の7惑星のうち、ハビタブルゾーン内またはその近くにある4個の惑星“d、e、f、g”でした。

この観測は2016年5月にハッブル宇宙望遠鏡で行われた最も内側の惑星“b”と“c”に続くもの。

ハッブル宇宙望遠鏡の観測結果から、少なくとも内側の5つの惑星“b、c、d、e、f”には、海王星のようなガス惑星に見られる水素に富んだ厚い大気は存在しないことが分かってきます。

水素は温室効果ガスとして働きます。なので主星(恒星)に近い距離を公転する惑星が水素に富んだ大気を持っていると、惑星表面が熱くなりすぎて生命の存在が難しくなるんですねー

水素が検出されなかったということは、これらの惑星に大気があるとすれば、その厚さはガス惑星より薄く、二酸化炭素やメタン、酸素といったより重い分子からなるガスが主成分で、地球や金星、火星の大気に似ている可能性を示すことになります。

そう、この観測結果は“トラピスト1”の惑星が本質的に地球型であるとする理論を支持するものでした。

|

| ハビタブルゾーンの内部または近くに位置する4つの惑星“d、e、f、g”の大気組成。 |

惑星の組成

“トラピスト1”の惑星系については、ハッブル宇宙望遠鏡以外にもNASAの系外惑星探査衛星“ケプラー”など様々な地上望遠鏡・宇宙望遠鏡で観測が続けられています。

現在は赤外線天文衛星“スピッツァー”が計500時間にわたる観測を実施している最中。

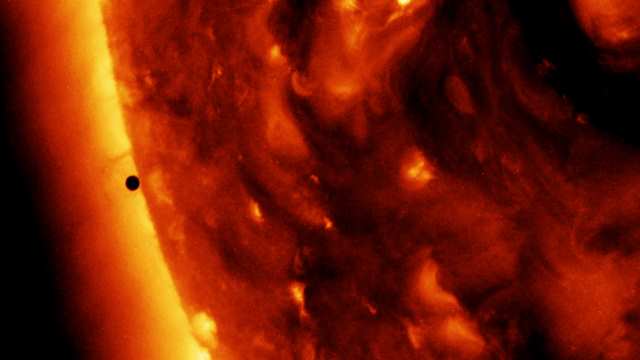

そして、スイス・ベルン大学の研究チームが着目したのは、“トラピスト1”の惑星が主星の前を通過(トランジット)する時刻が惑星同士が影響し合うことで変化する現象でした。

研究では過去の観測データを再現するようなコンピュータモデルから、“トラピスト1”の各惑星の質量をこれまでにない精度で得ることに成功。

こうして得た質量と直径のデータからは惑星の密度がより正確に求められ、惑星の組成が詳しく推定できるようになります。

研究チームによると、“トラピスト1”の惑星は単に荒涼とした岩石質の惑星ではないそうです。

かなりの量の揮発性物質を含んでいる可能性があり、おそらくこの揮発性物質は水で惑星の質量の5%にも達する可能性があります。

地球に存在する海水などの水の総量は地球質量の0.02%しかないので、5%という値は惑星が持つ水の量としては非常に大きなもの。地球と比較すると“トラピスト1”の惑星には250倍の水が存在することになるんですねー

水といえば生命の存在が気になるところです。

ただ、惑星の密度はその組成を知るための重要な手がかりになるのですが、密度の情報だけでは惑星に生命が存在できるかどうかを知ることはできません。

|

| 惑星が主星から受ける放射の強さ(横軸)と惑星の密度(縦軸)の比較。 (いずれも地球を1としている) |

|

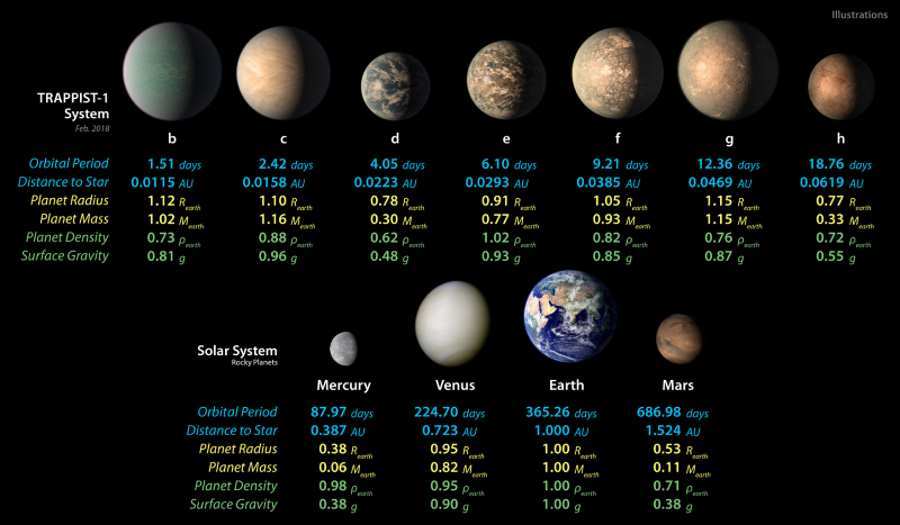

| “トラピスト1”惑星系と太陽系の4惑星の比較。 それぞれ上から公転同期、主星からの距離、半径、質量、密度、表面重力を表す。 |

水の存在や地球大気に似た重い分子ガスがあるかどうかについては、2019年の春に打ち上げ予定のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測で明らかになることを期待しましょう。

こちらの記事もどうぞ

40光年彼方に見つかった地球サイズの7つの惑星