アルマ望遠鏡の観測により、太陽の10倍重い原始星を取り巻くガスの円盤の様子が高解像度でとらえられたんですねー

しかもガスの円盤は、地球から見てほぼ真上から観測することが可能な位置関係。

ガス円盤の非対称な構造や、外側から円盤に向ってガスが落下していることなど、円盤の様子が明らかなったようです。

大質量星の誕生と成長

夜空に光る恒星の質量は、太陽の数十倍以上から太陽の数分の一まで様々です。

このうち大質量星は数が少なく、太陽系の近くには存在していないんですねー

さらに、進化のスピードが速いといった理由により、その誕生と成長について多くの謎が残されています。

たとえば、大質量星の赤ちゃん星(原始星)がどのように周囲のガスやチリを取り込んで成長していくのか? その過程が小質量原始星の場合とどれほど異なるのか? っといったことは十分には分かっていませんでした。

今回の研究では、山口大学の研究チームが太陽の10倍の質量を持つ原始星“G353.273+0.641”をアルマ望遠鏡で観測。大質量原始星の成長過程を明らかにするのが目的でした。

“G353.273+0.641”は、さそり座の方向約5500光年彼方に位置している。

これまでに詳しく調べられている大質量原始星の多くは、星の周囲を取り巻く円盤“原始惑星系円盤”を横から見る位置関係にありました。

なので、円盤の外側のガスと内側のガスが重なって見えてしまい、中心星のすぐ近くを調べることが困難でした。

一方で“G353.273+0.641”は、地球から見て周囲の円盤をほぼ真上から観測することが可能な位置関係にあります。

そう、“G353.273+0.641”は大質量原始星を取り巻く“原始惑星系円盤”の様子を詳しく調べるのに、うってつけの天体といえるんですねー

円盤の不安定さが非対称な構造を作り出している

観測の結果明らかになったのは、“G353.273+0.641”の周囲を取り巻く円盤が半径250天文単位(約380億キロ)まで広がっていることでした。

この距離は、太陽系における海王星軌道の8倍以上の大きさに相当。

でも、他の大質量原始星の周囲で見つかった円盤に比べると小さいものでした。

他に明らかになったのは、円盤の中でも中心星の東側が一段と強い電波を発していること。

このことは、円盤が非対称な構造を持っていることを示す結果になり、大質量原始星の周囲で非対称な円盤がとらえられた初の観測例でした。

ガスが原始星に落下していくペースを調べることで、原始星の年齢を推測することができます。

これによると、“G353.273+0.641”の年齢はわずか3000歳ほどになり、これまで知られている大質量原始星の中では最も若いことが分かりました。

そう、赤ちゃん星の成長の一番初期の段階を見ていることになるんですねー

今回観測された円盤質量の見積もりは太陽の2~7倍ほど。

中心星の質量は太陽の10倍なので、円盤の質量は中心星の20~70%もあることになります。

円盤の質量と内部のガスの運動を詳しく調べた結果分かってきたこともあります。

それは、この重い円盤は安定的に存在することはできず、今後分裂して中心星に落下していきやすい状態になっていること。

円盤に非対称な構造を作り出している原因は、このような不安定な状況なのかもしれません。

これらが示しているのは、“G353.273+0.641”が活発に成長している途中段階にあることです。

今回の観測結果は、これまでに観測されている小質量原始星の周囲と性質がよく似ていて、単純に規模を大きくしたものといえます。

原始星の成長過程は質量にかかわらず、似たものであることを明確に示す結果でした。

これまで、大質量原始星の周囲は温度が高く、円盤が安定化しやすいのではないかという認識がありました。

でも、今回の観測で確かめられたのは、成長初期の重い円盤はやはり不安定になるということ。

円盤の力学状態が、原始星へのガス供給にどのように影響するのか? を探る上で重要な発見になります。

ただ、ちぎれた円盤片は今後中心星へ落下するのか、あるいは円盤内に残って兄弟星を作るのかなど、まだまだ考えるべき新しい課題があるようです。

こちらの記事もどうぞ

大質量星形成領域でジェット駆動のバウショックを観測

しかもガスの円盤は、地球から見てほぼ真上から観測することが可能な位置関係。

ガス円盤の非対称な構造や、外側から円盤に向ってガスが落下していることなど、円盤の様子が明らかなったようです。

|

| “G353.273+0.641”のイメージ図 |

大質量星の誕生と成長

夜空に光る恒星の質量は、太陽の数十倍以上から太陽の数分の一まで様々です。

このうち大質量星は数が少なく、太陽系の近くには存在していないんですねー

さらに、進化のスピードが速いといった理由により、その誕生と成長について多くの謎が残されています。

たとえば、大質量星の赤ちゃん星(原始星)がどのように周囲のガスやチリを取り込んで成長していくのか? その過程が小質量原始星の場合とどれほど異なるのか? っといったことは十分には分かっていませんでした。

今回の研究では、山口大学の研究チームが太陽の10倍の質量を持つ原始星“G353.273+0.641”をアルマ望遠鏡で観測。大質量原始星の成長過程を明らかにするのが目的でした。

“G353.273+0.641”は、さそり座の方向約5500光年彼方に位置している。

これまでに詳しく調べられている大質量原始星の多くは、星の周囲を取り巻く円盤“原始惑星系円盤”を横から見る位置関係にありました。

なので、円盤の外側のガスと内側のガスが重なって見えてしまい、中心星のすぐ近くを調べることが困難でした。

一方で“G353.273+0.641”は、地球から見て周囲の円盤をほぼ真上から観測することが可能な位置関係にあります。

そう、“G353.273+0.641”は大質量原始星を取り巻く“原始惑星系円盤”の様子を詳しく調べるのに、うってつけの天体といえるんですねー

円盤の不安定さが非対称な構造を作り出している

観測の結果明らかになったのは、“G353.273+0.641”の周囲を取り巻く円盤が半径250天文単位(約380億キロ)まで広がっていることでした。

この距離は、太陽系における海王星軌道の8倍以上の大きさに相当。

でも、他の大質量原始星の周囲で見つかった円盤に比べると小さいものでした。

他に明らかになったのは、円盤の中でも中心星の東側が一段と強い電波を発していること。

このことは、円盤が非対称な構造を持っていることを示す結果になり、大質量原始星の周囲で非対称な円盤がとらえられた初の観測例でした。

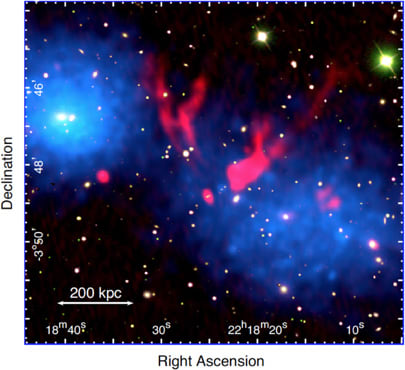

|

| 大質量原始星“G353.273+0.641”の疑似カラー合成画像。 (赤)は原始星周囲のコンパクトな構造、(黄)は円盤、 (青)は外側に広がるガス(エンベロープ)。 |

これによると、“G353.273+0.641”の年齢はわずか3000歳ほどになり、これまで知られている大質量原始星の中では最も若いことが分かりました。

そう、赤ちゃん星の成長の一番初期の段階を見ていることになるんですねー

今回観測された円盤質量の見積もりは太陽の2~7倍ほど。

中心星の質量は太陽の10倍なので、円盤の質量は中心星の20~70%もあることになります。

円盤の質量と内部のガスの運動を詳しく調べた結果分かってきたこともあります。

それは、この重い円盤は安定的に存在することはできず、今後分裂して中心星に落下していきやすい状態になっていること。

円盤に非対称な構造を作り出している原因は、このような不安定な状況なのかもしれません。

これらが示しているのは、“G353.273+0.641”が活発に成長している途中段階にあることです。

今回の観測結果は、これまでに観測されている小質量原始星の周囲と性質がよく似ていて、単純に規模を大きくしたものといえます。

原始星の成長過程は質量にかかわらず、似たものであることを明確に示す結果でした。

これまで、大質量原始星の周囲は温度が高く、円盤が安定化しやすいのではないかという認識がありました。

でも、今回の観測で確かめられたのは、成長初期の重い円盤はやはり不安定になるということ。

円盤の力学状態が、原始星へのガス供給にどのように影響するのか? を探る上で重要な発見になります。

ただ、ちぎれた円盤片は今後中心星へ落下するのか、あるいは円盤内に残って兄弟星を作るのかなど、まだまだ考えるべき新しい課題があるようです。

こちらの記事もどうぞ

大質量星形成領域でジェット駆動のバウショックを観測