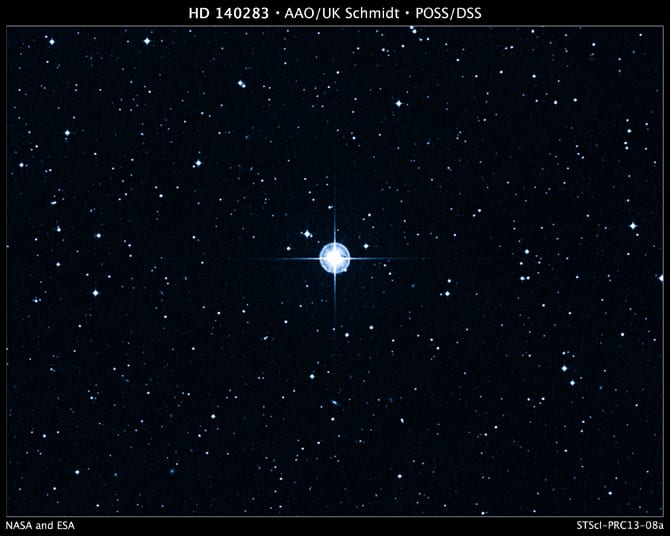

推定年齢が、なんと宇宙よりも古い“てんびん座”の恒星。

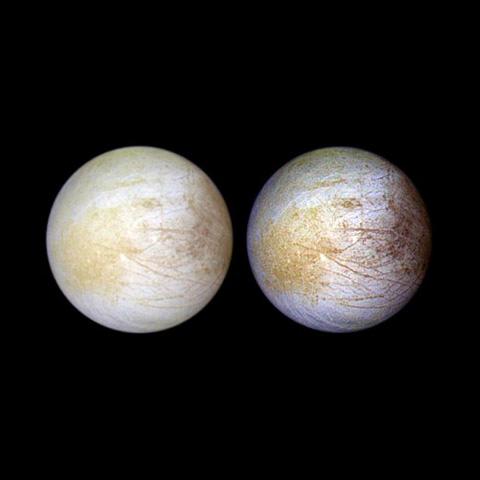

デジタルスカイサーベイ

プロジェクトでとらえられた

“HD 140283”

てんびん座の恒星“HD 140283”は、2000年の研究で160億歳ということになっていました。

この研究結果は、宇宙の年齢が137億歳であることから考えると奇妙なんですよねー

今回ペンシルバニア州立大学の研究によれば、“HD 140283”の年齢は145億歳になるようです。

見積もりの誤差がプラスマイナス8億歳あるので、1番短い見積もりであれば宇宙の年齢の範囲に収まることになります。

今回の研究では、恒星の年齢の矛盾を解消するために、ハッブル宇宙望遠鏡による観測で距離が推定しなおされています。

これまでの観測では、約20億年の年齢の差を生む距離の誤差を含んでいたんですよねー

今回のハッブル宇宙望遠鏡を用いた精密な測定では、誤差を5分の1に減らすことに成功しています。

距離が分かれば星の真の明るさも分かり、さらにそれが年齢の手掛かりになります。

精密になった距離のデータと、恒星の核燃焼のスピードや元素の量、

そして内部構造についての理論モデルから年齢を探ることで、これまでの推定より年齢を縮めることができたんですねー

“HD 140283”は見かけの動きがひじょうに速く、水素やヘリウムよりも重い元素の量が少ないので、銀河系を取り囲むハローという、古い星を多く含む領域から太陽の近くにやってきたと考えられています。

比較的近くにあり、しかも明るい恒星なので、

恒星の年齢を推定する研究にはもってこいの天体になるようですよ。

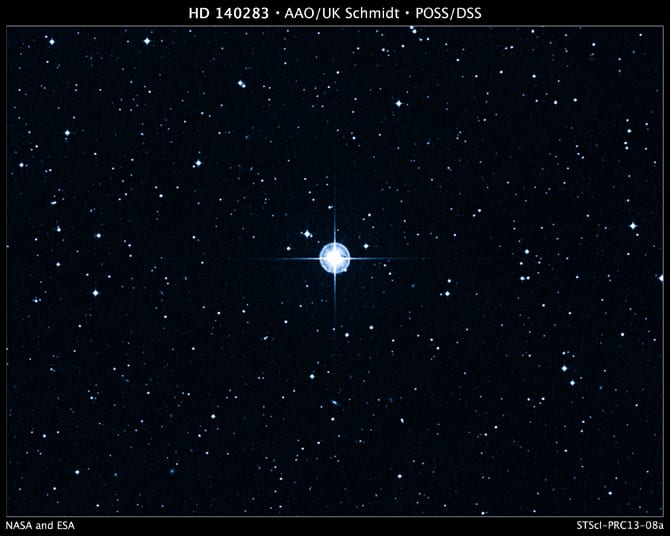

デジタルスカイサーベイ

プロジェクトでとらえられた

“HD 140283”

てんびん座の恒星“HD 140283”は、2000年の研究で160億歳ということになっていました。

この研究結果は、宇宙の年齢が137億歳であることから考えると奇妙なんですよねー

今回ペンシルバニア州立大学の研究によれば、“HD 140283”の年齢は145億歳になるようです。

見積もりの誤差がプラスマイナス8億歳あるので、1番短い見積もりであれば宇宙の年齢の範囲に収まることになります。

今回の研究では、恒星の年齢の矛盾を解消するために、ハッブル宇宙望遠鏡による観測で距離が推定しなおされています。

これまでの観測では、約20億年の年齢の差を生む距離の誤差を含んでいたんですよねー

今回のハッブル宇宙望遠鏡を用いた精密な測定では、誤差を5分の1に減らすことに成功しています。

距離が分かれば星の真の明るさも分かり、さらにそれが年齢の手掛かりになります。

精密になった距離のデータと、恒星の核燃焼のスピードや元素の量、

そして内部構造についての理論モデルから年齢を探ることで、これまでの推定より年齢を縮めることができたんですねー

“HD 140283”は見かけの動きがひじょうに速く、水素やヘリウムよりも重い元素の量が少ないので、銀河系を取り囲むハローという、古い星を多く含む領域から太陽の近くにやってきたと考えられています。

比較的近くにあり、しかも明るい恒星なので、

恒星の年齢を推定する研究にはもってこいの天体になるようですよ。