今回の研究を進めているのは、東京大学大学院理学系研究科と同付属天文学教育研究センター、プリンストン大学、大阪大学大学院理学研究科の研究者の皆さん。

活動銀河核の赤外線放射強度の時間変動現象を解析することで、 銀河中心ブラックホールを取り巻くダスト層“ダストトーラス”による活動銀河核中心部からの光の減衰量“ダスト減光量”を測定する新しい手法を開発しています。

“ダストトーラス”を透過しやすい赤外線を使うことで、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核でも測定が可能なこと、そして公開観測データベースをもとに簡便かつ大量に解析できることになります。

活動銀河核463個についてダスト減光量の測定を行ってみると、可視光なら中心放射が約1杼分の1(1兆分の1の1兆分の1)と暗くなるほどに、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核も存在していました。

研究で測定した“ダスト減光量”に対して、先行研究で測定されたブラックホールから私たちまでの間に存在するガスの量は、銀河系の星間空間における標準的な両者の比から想定される量よりも多く、さらに活動銀河核ごとにまちまちの値を示していました。

このことが示唆していること、それは“ダストトーラス”の内側にダストを含まないガス雲が多数存在していること。

今後、約10万個の活動銀河核について新手法を適用できる見込みで、活動銀河核現象と銀河中心ブラックホールの成長を理解するための有力な手掛かりになると期待されているようです。

そして、“ダストトーラス”中のガスの一部は重力によりブラックホールに引き込まれ、莫大な放射の“燃料”となりつつブラックホールの質量を増やしていきます。

一方でガスに混じっているダストは活動銀河核中心からの強力な放射による圧力を受け、このダストと共にかなりのガスが外へ吹き飛ばされてしまうと考えられています。

このように“ダストトーラス”の構造や状態を明らかにすることは、活動銀河核の研究においてとても重要なことになります。

ダストは光を吸収・散乱する性質があります。

なので、活動銀河核中心部から私たちまでの間に存在するダストの量は、中心部からの放射の減衰量“ダスト減光量”で評価することができます。

そう、たくさんの活動銀河核について“ダスト減光量”を測定すると、“ダストトーラス”の構造を調べることができるんですねー

でも、可視光は少量のダストでも効率的に減光してしまうので、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核については“ダスト減光量”が測定できませんでした。

そのような活動銀河核を対象に、よりダストに減光されにくい近赤外線(波長約2μm)での観測も進みつつありますが、“ダスト減光量”が測定された活動銀河核の数はいまだ多くはありません。

そこで今回の研究では、活動銀河核の近赤外線放射強度の時間変動(変光)現象の解析により、“ダストトーラス”による減光量を測定する新しい手法を開発しています。

“ダストトーラス”内縁部では、活動銀河核中心からの強力な紫外線・可視光によってダストは昇華寸前にまで温められ、近赤外線(波長1~5μm)を放射。

この近赤外線は、活動銀河核中心からの放射と同様に私たちまでの間に存在するダストにより減光していきます。

可視光・赤外線に対するダストによる吸収・散乱の影響は波長が長いほど小さいので、そのスペクトルはより“赤く(相対的に短波長側がより暗く)”なります。

なので、この赤くなる量を測定することで“ダスト減光量”を見積もることができるんですねー

今回の研究では、近赤外線の異なる2つの波長における放射強度の変化量の比を使うことで、赤くなる量を測定しています。

なので、新手法では母銀河の放射の影響を受けずに、活動銀河核の放射が赤くなる量を測定することができます。

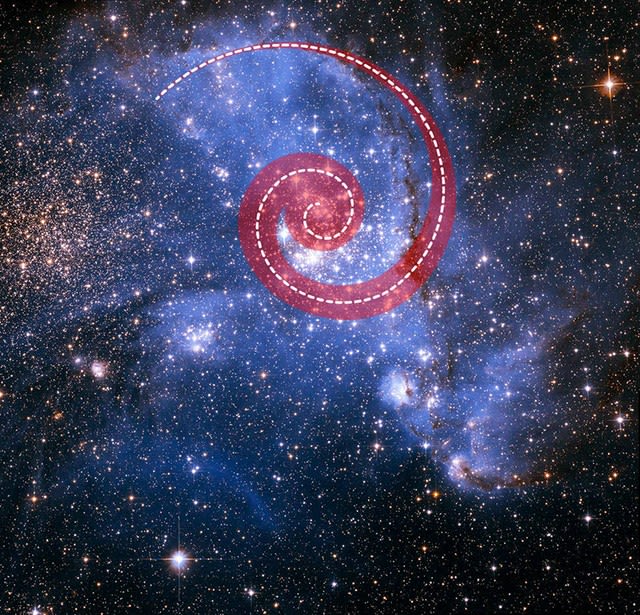

近年、赤外線天文衛星“WISE”によって、波長3~5μmの近赤外線での全天長期モニター観測が行われています。

そのおかげで、新手法を用いて一般公開されている“WISE”のデータを解析することにより、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核についても、容易に“ダスト減光量”の測定を行うことが可能になりました。

研究では、“the BAT AGN Spectroscopic Survey(BASS; Koss et al. 2017)”カタログにある活動銀河核に新手法を適用。

463個の活動銀河核に対して“ダスト減光量”の測定に成功しています。

これらの活動銀河核は中心部の可視光放射がダストに隠されていないものと、ほとんど隠されたもの(それぞれ1型、2型と呼ばれる)に大別。

2型活動銀河核の“ダスト減光量”は、1型活動銀河核に比べて大きいだけでなく、それより少し大きいだけのものから、可視光ならば明るさが1杼分の1(1兆分の1の1兆分の1)になるほど非常に大きなものまで、幅広い値を持つことが分かりました。

次に、測定された“ダスト減光量”を、ブラックホールから私たちまでの間に存在するガスの量(BASSカタログに記載されている、X線放射の減光によって測定された値)と比較。

すると、多くの2型活動銀河核において、銀河系の星間物質の標準的なガスとダストの混合比を仮定したときに、“ダスト減光量”から予想されるよりもガスの量が多いことが分かりました。

しかも、このガスの量は、銀河系の星間物質からの予想値にほぼ等しいものから、その100倍近く大きいものまで活動銀河核ごとに様々な値を示していたんですねー

このような傾向は先行研究でも示唆されていたこと。

でも、これほどたくさんの活動銀河核について系統的に調べられたの初めてのことでした。

この結果は何を示しているのでしょうか?

この疑問は、“ダストトーラス”の内側にダストを含まないガス雲が多数存在し、それらがこのガスの超過をもたらしているとイメージすれば説明することができそうです。

たくさんの活動銀河核が“WISE”によって観測されていて、このうち新手法を適用できるものは約10万個にもなる見込みです。

こうして得られた大量の“ダスト減光量”データに基づき“ダストトーラス”の構造や状態を推定できれば…

活動銀河核や銀河中心ブラックホールの成長、それが母銀河に与える影響を理解するための手掛かりが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

活動銀河核の赤外線放射強度の時間変動現象を解析することで、 銀河中心ブラックホールを取り巻くダスト層“ダストトーラス”による活動銀河核中心部からの光の減衰量“ダスト減光量”を測定する新しい手法を開発しています。

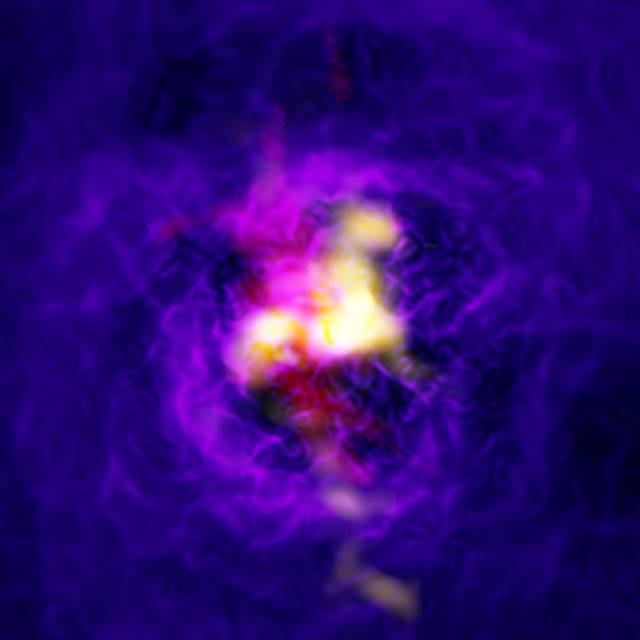

活動銀河核とは、銀河の中心部の非常に狭い領域から、銀河全体の明るさに匹敵するかそれを超えるほど莫大な電磁波を放射している天体現象。銀河中心に存在する巨大ブラックホールに物質が落下することによって解放される重力エネルギーが、巨大な放射のエネルギー源とされている。巨大ブラックホール近傍の高温ガスからはX線が、その周囲に形成されるガス円盤(降着円盤)からは紫外線や可視光線が、さらにそれらを取り巻くように分布する“ダストトーラス”からは赤外線が放射される。

巨大ブラックホールと降着円盤をドーナツ状に取り巻くようにガスが分布していると考えられていて、そのガスにはダスト(数nmから数μm程度の大きさの個体の微粒子)が含まれていると考えられている。このドーナツ状の構造をダストトーラスと呼ぶ。

この新手法の長所は2つ。巨大ブラックホールと降着円盤をドーナツ状に取り巻くようにガスが分布していると考えられていて、そのガスにはダスト(数nmから数μm程度の大きさの個体の微粒子)が含まれていると考えられている。このドーナツ状の構造をダストトーラスと呼ぶ。

“ダストトーラス”を透過しやすい赤外線を使うことで、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核でも測定が可能なこと、そして公開観測データベースをもとに簡便かつ大量に解析できることになります。

活動銀河核463個についてダスト減光量の測定を行ってみると、可視光なら中心放射が約1杼分の1(1兆分の1の1兆分の1)と暗くなるほどに、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核も存在していました。

研究で測定した“ダスト減光量”に対して、先行研究で測定されたブラックホールから私たちまでの間に存在するガスの量は、銀河系の星間空間における標準的な両者の比から想定される量よりも多く、さらに活動銀河核ごとにまちまちの値を示していました。

このことが示唆していること、それは“ダストトーラス”の内側にダストを含まないガス雲が多数存在していること。

今後、約10万個の活動銀河核について新手法を適用できる見込みで、活動銀河核現象と銀河中心ブラックホールの成長を理解するための有力な手掛かりになると期待されているようです。

“ダスト減光量”を測定することで“ダストトーラス”の構造を調べる

銀河中心ブラックホールを取り巻く“ダストトーラス”は、いわば“ダム”のように活動銀河核の莫大な放射エネルギーの燃料源となる大量のガスをためています。そして、“ダストトーラス”中のガスの一部は重力によりブラックホールに引き込まれ、莫大な放射の“燃料”となりつつブラックホールの質量を増やしていきます。

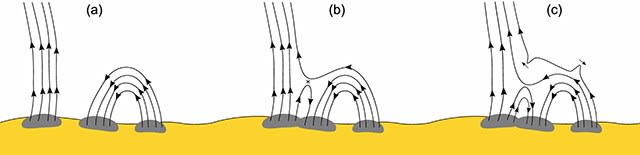

一方でガスに混じっているダストは活動銀河核中心からの強力な放射による圧力を受け、このダストと共にかなりのガスが外へ吹き飛ばされてしまうと考えられています。

このように“ダストトーラス”の構造や状態を明らかにすることは、活動銀河核の研究においてとても重要なことになります。

ダストは光を吸収・散乱する性質があります。

なので、活動銀河核中心部から私たちまでの間に存在するダストの量は、中心部からの放射の減衰量“ダスト減光量”で評価することができます。

そう、たくさんの活動銀河核について“ダスト減光量”を測定すると、“ダストトーラス”の構造を調べることができるんですねー

近赤外線放射強度の時間変動現象を解析

これまで可視光による観測は数多く行われてきました。でも、可視光は少量のダストでも効率的に減光してしまうので、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核については“ダスト減光量”が測定できませんでした。

そのような活動銀河核を対象に、よりダストに減光されにくい近赤外線(波長約2μm)での観測も進みつつありますが、“ダスト減光量”が測定された活動銀河核の数はいまだ多くはありません。

そこで今回の研究では、活動銀河核の近赤外線放射強度の時間変動(変光)現象の解析により、“ダストトーラス”による減光量を測定する新しい手法を開発しています。

“ダストトーラス”内縁部では、活動銀河核中心からの強力な紫外線・可視光によってダストは昇華寸前にまで温められ、近赤外線(波長1~5μm)を放射。

この近赤外線は、活動銀河核中心からの放射と同様に私たちまでの間に存在するダストにより減光していきます。

可視光・赤外線に対するダストによる吸収・散乱の影響は波長が長いほど小さいので、そのスペクトルはより“赤く(相対的に短波長側がより暗く)”なります。

なので、この赤くなる量を測定することで“ダスト減光量”を見積もることができるんですねー

今回の研究では、近赤外線の異なる2つの波長における放射強度の変化量の比を使うことで、赤くなる量を測定しています。

たくさんの活動銀河核を系統的に調べてみる

活動銀河核を中心に持つ銀河(母銀河)中の星などからの放射は、たかだか数十年の観測期間内では明るさは変化しません。なので、新手法では母銀河の放射の影響を受けずに、活動銀河核の放射が赤くなる量を測定することができます。

近年、赤外線天文衛星“WISE”によって、波長3~5μmの近赤外線での全天長期モニター観測が行われています。

赤外線天文衛星“WISE”は、NASAによって2009年に打ち上げられた天文観測衛星(正式名称はWide-field Infrared Survey Explorer)。天球上のすべての領域について、半年に一度の間隔で赤外線での観測が行われる。初期に4つの波長(3.4μm、4.6μm、12μm、22μm)にて掃天観測が行われたのち、しばらくの休眠期を経て2014年から波長3.4μm、4.6μmにて観測を再開し、現在も継続中である。観測結果のデータは一般に公開されている。

この波長の近赤外線は、ダストによる収集・散乱の影響が可視光に比べてはるかに小さくなります。そのおかげで、新手法を用いて一般公開されている“WISE”のデータを解析することにより、“ダストトーラス”に深く隠された活動銀河核についても、容易に“ダスト減光量”の測定を行うことが可能になりました。

研究では、“the BAT AGN Spectroscopic Survey(BASS; Koss et al. 2017)”カタログにある活動銀河核に新手法を適用。

463個の活動銀河核に対して“ダスト減光量”の測定に成功しています。

これらの活動銀河核は中心部の可視光放射がダストに隠されていないものと、ほとんど隠されたもの(それぞれ1型、2型と呼ばれる)に大別。

2型活動銀河核の“ダスト減光量”は、1型活動銀河核に比べて大きいだけでなく、それより少し大きいだけのものから、可視光ならば明るさが1杼分の1(1兆分の1の1兆分の1)になるほど非常に大きなものまで、幅広い値を持つことが分かりました。

次に、測定された“ダスト減光量”を、ブラックホールから私たちまでの間に存在するガスの量(BASSカタログに記載されている、X線放射の減光によって測定された値)と比較。

すると、多くの2型活動銀河核において、銀河系の星間物質の標準的なガスとダストの混合比を仮定したときに、“ダスト減光量”から予想されるよりもガスの量が多いことが分かりました。

しかも、このガスの量は、銀河系の星間物質からの予想値にほぼ等しいものから、その100倍近く大きいものまで活動銀河核ごとに様々な値を示していたんですねー

このような傾向は先行研究でも示唆されていたこと。

でも、これほどたくさんの活動銀河核について系統的に調べられたの初めてのことでした。

この結果は何を示しているのでしょうか?

この疑問は、“ダストトーラス”の内側にダストを含まないガス雲が多数存在し、それらがこのガスの超過をもたらしているとイメージすれば説明することができそうです。

たくさんの活動銀河核が“WISE”によって観測されていて、このうち新手法を適用できるものは約10万個にもなる見込みです。

こうして得られた大量の“ダスト減光量”データに基づき“ダストトーラス”の構造や状態を推定できれば…

活動銀河核や銀河中心ブラックホールの成長、それが母銀河に与える影響を理解するための手掛かりが得られるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ