X線連星“コンパス座X-1”の周りに4重のリングが見つかりました。

このリングは、X線を反射したエコーが見えているもので、

その大きさやX線が届く時間差から、

“コンパス座X-1”までの距離が明らかになるようです。

X線バーストが作り出す4種のリング

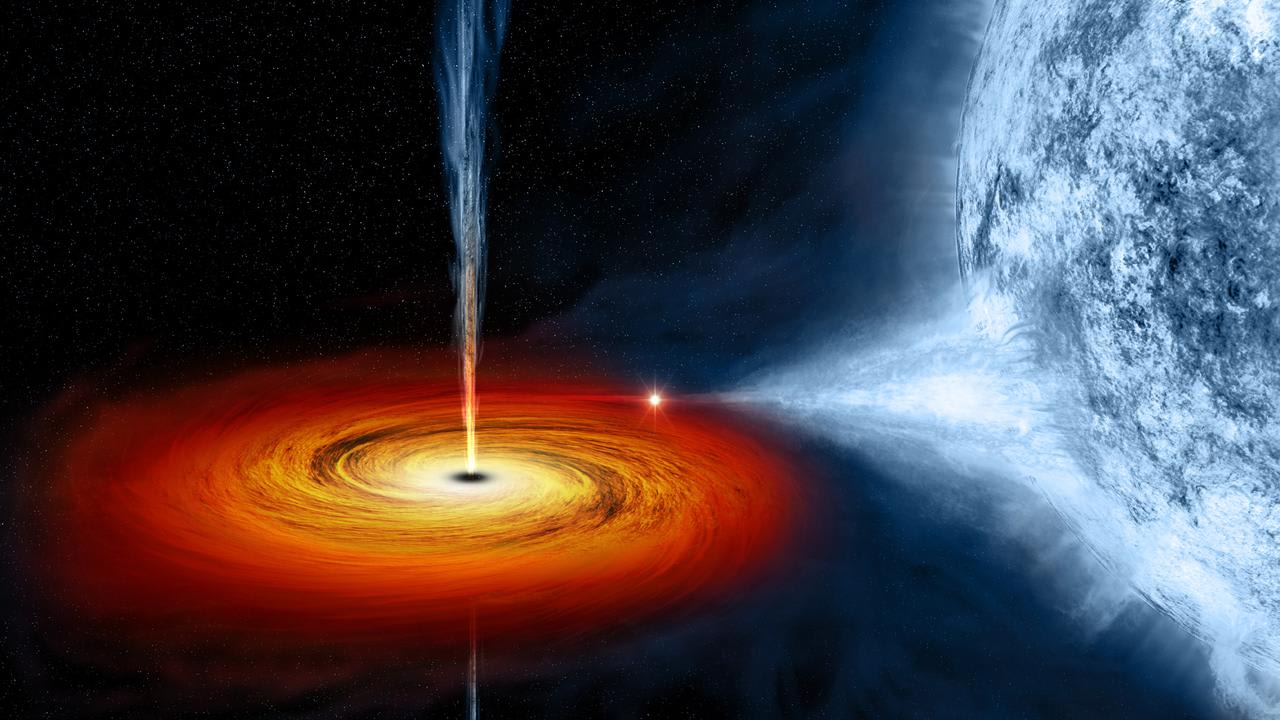

“コンパス座X-1”は中性子星と大質量星の連星系で、

X線を放射している天体です。

2013年の終わりのこと、

この中性子星で、巨大なアウトバーストが2か月にわたって起こり、

その間は非常に明るいX線源となっていました。

その後、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”や、

ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”で観測してみると、

“コンパス座X-1”の周囲にX線で輝く4つの明るいリングが見つかったんですねー

この4種のリングは、

“コンパス座X-1”で起こったX線バーストからのエコー(こだま)のようでした。

電波観測では、“コンパス座X-1”にチリの雲が見つかっているので、

その雲の別々の場所で反射したX線が、リング状に見えているというわけです。

X線と電波で分かった距離

雲で反射したX線は、真っ直ぐに届くX線よりも長い距離を通ってきた分、

地球に届くのが遅くなります。

この数か月の遅れをX線で観測し、

電波観測で分かっている雲の形状と組み合わせることで、

“コンパス座X-1”が地球から3万700光年の距離に位置していることが、

明らかになります。

“コンパス座X-1”は銀河面の濃いチリに隠されているので、

可視光線での観測はできません。

でも、そうした天体までの距離が、

X線と電波の観測データから明らかにされるのは興味深いことですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ X線新星 “はくちょう座V404星”のブラックホール連星がアウトバースト

このリングは、X線を反射したエコーが見えているもので、

その大きさやX線が届く時間差から、

“コンパス座X-1”までの距離が明らかになるようです。

X線バーストが作り出す4種のリング

“コンパス座X-1”は中性子星と大質量星の連星系で、

X線を放射している天体です。

2013年の終わりのこと、

この中性子星で、巨大なアウトバーストが2か月にわたって起こり、

その間は非常に明るいX線源となっていました。

その後、NASAのX線天文衛星“チャンドラ”や、

ヨーロッパ宇宙機関のX線天文衛星“XMMニュートン”で観測してみると、

“コンパス座X-1”の周囲にX線で輝く4つの明るいリングが見つかったんですねー

|

| NASAのX線天文衛星“チャンドラ”がとらえた“コンパス座X-1”のリング。 |

この4種のリングは、

“コンパス座X-1”で起こったX線バーストからのエコー(こだま)のようでした。

電波観測では、“コンパス座X-1”にチリの雲が見つかっているので、

その雲の別々の場所で反射したX線が、リング状に見えているというわけです。

|  |

| NASAのX線天文衛星“チャンドラ” | X線天文衛星“XMMニュートン” |

X線と電波で分かった距離

雲で反射したX線は、真っ直ぐに届くX線よりも長い距離を通ってきた分、

地球に届くのが遅くなります。

この数か月の遅れをX線で観測し、

電波観測で分かっている雲の形状と組み合わせることで、

“コンパス座X-1”が地球から3万700光年の距離に位置していることが、

明らかになります。

“コンパス座X-1”は銀河面の濃いチリに隠されているので、

可視光線での観測はできません。

でも、そうした天体までの距離が、

X線と電波の観測データから明らかにされるのは興味深いことですね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ X線新星 “はくちょう座V404星”のブラックホール連星がアウトバースト