1300光年彼方の赤ちゃん星を取り巻くガスとチリの円盤に、2つの渦巻き腕の構造が見つかりました。

この発見はアルマ望遠鏡の高解像度観測によるもの。

赤ちゃん星の成長過程を理解するうえで重要な成果になるそうです。

原始星の周りに形成される円盤構造

オリオン座の方向約1300光年彼方に位置する原始星“HH 111”は、生まれて約50万年(太陽の1万分の1の年齢)の赤ちゃん星です。

質量は太陽の約1.5倍で、その重力にひかれて落下してくるガスの一部が、磁場の力などによって星の近くから吹き上げられて、12光年もの長さに伸びる超音速のジェットを形成。

この原始星“HH 111”ではこれまでに、解像度120au(地球から太陽までの約120倍の距離を見分けられる)の観測によって半径160auの降着円盤が検出されていました。

降着円盤とは、天体の重力で集められたガスやチリが天体の周りに形成する円盤構造のこと。

今回、台湾の研究チームが用いたのは、従来の8倍の解像度(16au離れたものを見分ける)を持つアルマ望遠鏡。

“HH 111”を観測してみると、この降着円盤には2つの渦巻き腕があることが分かったんですねー

渦を巻く腕は円盤に集積したチリ粒子が出す熱放射によって輝いていたそうです。

やや成長した若い星の周りの原始惑星系円盤で検出される渦は、円盤の中に作られた見えない原始惑星との相互作用によって形成されます。

では、今回見つかった2つの渦巻き腕はどうでしょうか?

検出された渦は原始惑星との相互作用によって形成されたものとは異なり、周囲の分子雲から円盤へガスやチリが降着することによって引き起こされたものでした。

高い解像度を誇るアルマ望遠鏡を用いた観測によって、赤ちゃん星を取り巻く降着円盤の検出が可能になりました。

これにより期待されるのが、降着円盤を通したガスの移動メカニズムの研究が進展すること。

このような観測は原始星のみならず、活動銀河の中心にある超大質量ブラックホールなどの天体を取り巻く降着円盤の観測でも有効な手法になりそうですね。

こちらの記事もどうぞ

“原始惑星系円盤”に小さな電波源を発見! 惑星形成のプロセスの重要な部分を初めてピンポイントで観測できたのかも

この発見はアルマ望遠鏡の高解像度観測によるもの。

赤ちゃん星の成長過程を理解するうえで重要な成果になるそうです。

原始星の周りに形成される円盤構造

オリオン座の方向約1300光年彼方に位置する原始星“HH 111”は、生まれて約50万年(太陽の1万分の1の年齢)の赤ちゃん星です。

質量は太陽の約1.5倍で、その重力にひかれて落下してくるガスの一部が、磁場の力などによって星の近くから吹き上げられて、12光年もの長さに伸びる超音速のジェットを形成。

この原始星“HH 111”ではこれまでに、解像度120au(地球から太陽までの約120倍の距離を見分けられる)の観測によって半径160auの降着円盤が検出されていました。

降着円盤とは、天体の重力で集められたガスやチリが天体の周りに形成する円盤構造のこと。

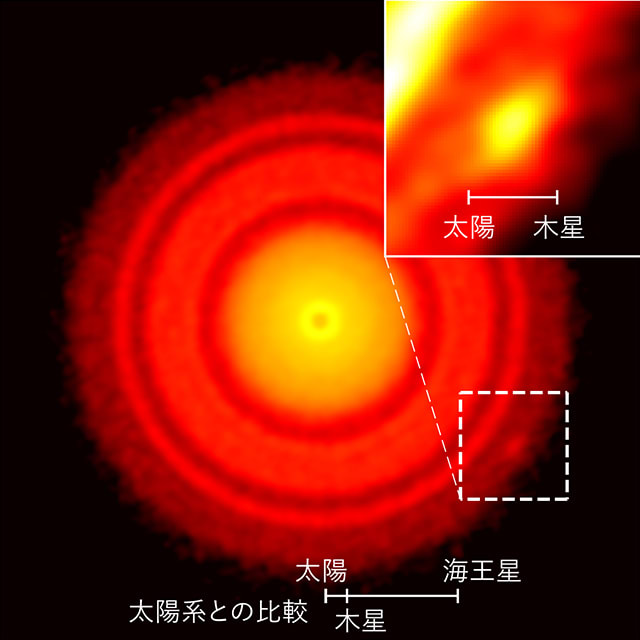

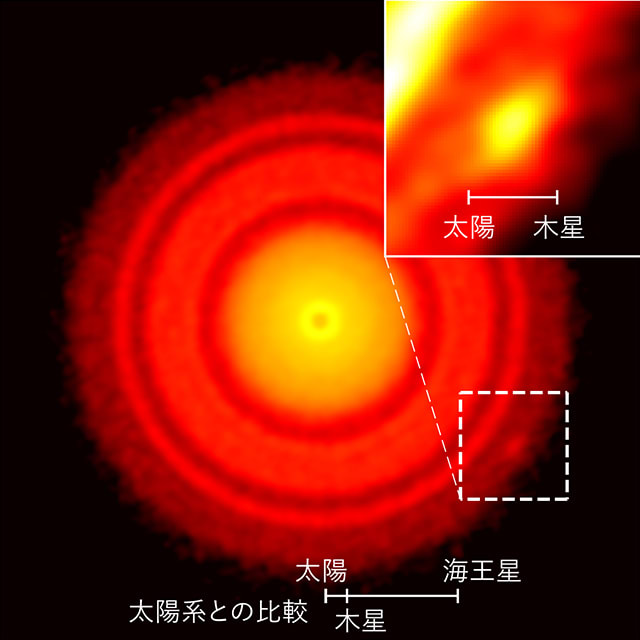

|

| アルマ望遠鏡が撮影した原始星系“HH 111”の降着円盤。 |

“HH 111”を観測してみると、この降着円盤には2つの渦巻き腕があることが分かったんですねー

渦を巻く腕は円盤に集積したチリ粒子が出す熱放射によって輝いていたそうです。

やや成長した若い星の周りの原始惑星系円盤で検出される渦は、円盤の中に作られた見えない原始惑星との相互作用によって形成されます。

では、今回見つかった2つの渦巻き腕はどうでしょうか?

検出された渦は原始惑星との相互作用によって形成されたものとは異なり、周囲の分子雲から円盤へガスやチリが降着することによって引き起こされたものでした。

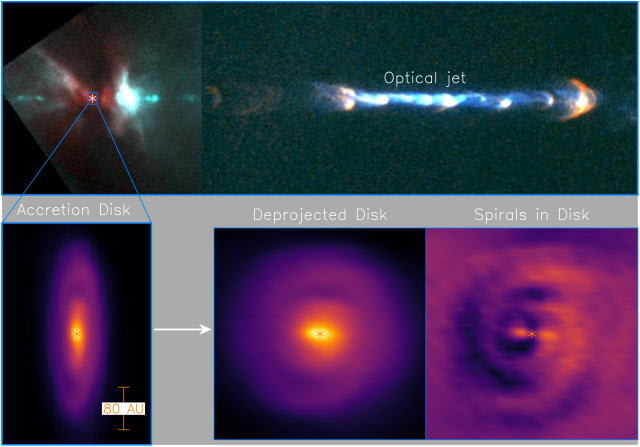

|

| (上)ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した原始星系“HH 111”のジェットの光学画像。 (下)アルマ望遠鏡が検出した降着円盤。中央は円盤が正面を向くように回転させた画像、右は渦巻き腕構造を抽出強調した画像。 |

これにより期待されるのが、降着円盤を通したガスの移動メカニズムの研究が進展すること。

このような観測は原始星のみならず、活動銀河の中心にある超大質量ブラックホールなどの天体を取り巻く降着円盤の観測でも有効な手法になりそうですね。

こちらの記事もどうぞ

“原始惑星系円盤”に小さな電波源を発見! 惑星形成のプロセスの重要な部分を初めてピンポイントで観測できたのかも