東アジアVLBIネットワークの電波望遠鏡による観測で、

大質量星形成領域に存在するメタノールメーザー源の内部固有運動が計測されました。

計測では回転膨張運動を示唆する結果が得られ、

原始惑星系円盤の運動を示している可能性があるようです。

メタノールメーザー源

今回の研究で用いられた東アジアVLBIでは、

水沢、入来、小笠原、石垣島のVERA4局と、

上海25メートル望遠鏡、山口32メートル望遠鏡、茨城32メートル望遠鏡を合わせた、

計7台の電波望遠鏡が使われました。

これまで研究グループでは、

これらの望遠鏡により宇宙のメタノール分子によって増幅された、

マイクロ波放射“メタノールメーザー”源の内部固有運動の統計的調査を行ってきました。

そして今回、

いて座の方向に位置する大質量星形成領域“G006.79-00.25”に付随する、

複数の6.7GHz帯メタノールメーザー源を観測。

すると、「メーザー源の運動の大きさが毎秒1~10キロで、

メーザー源が示す楕円形状の空間分布に沿った反時計回りの運動傾向を示している」

という結果が得られたんですねー

この内部固有運動と視線速度を併せた三次元運動構造に対して、

円盤モデルを当てはめ、円盤の傾きや回転速度、膨張速度を計算すると、

半径1260天文単位(約1900億キロ)という構造が浮かび上がります。

さらに膨張運動について、

典型的なメタノールメーザー源の磁場強度を用いて見積もったところ、

円盤構造自体が膨張しているのではないことも分かりました。

磁気遠心力に伴う円盤風で、

円盤外側のガスが吹き飛ばされている可能性があるんですねー

今回の研究から分かったことは、6.7GHz帯メタノールメーザー源は、

大質量原始星の近傍の姿に迫ることができるツールとして期待できること。

これにより、メーザー源の様々な姿が統計的に得られれば、

原始星周辺の三次元運動構造を調べる大きな手がかりになりそうです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 銀河の地図作りから分かった、大質量星形成領域が遠ざかっていく様子

大質量星形成領域に存在するメタノールメーザー源の内部固有運動が計測されました。

計測では回転膨張運動を示唆する結果が得られ、

原始惑星系円盤の運動を示している可能性があるようです。

メタノールメーザー源

今回の研究で用いられた東アジアVLBIでは、

水沢、入来、小笠原、石垣島のVERA4局と、

上海25メートル望遠鏡、山口32メートル望遠鏡、茨城32メートル望遠鏡を合わせた、

計7台の電波望遠鏡が使われました。

これまで研究グループでは、

これらの望遠鏡により宇宙のメタノール分子によって増幅された、

マイクロ波放射“メタノールメーザー”源の内部固有運動の統計的調査を行ってきました。

そして今回、

いて座の方向に位置する大質量星形成領域“G006.79-00.25”に付随する、

複数の6.7GHz帯メタノールメーザー源を観測。

すると、「メーザー源の運動の大きさが毎秒1~10キロで、

メーザー源が示す楕円形状の空間分布に沿った反時計回りの運動傾向を示している」

という結果が得られたんですねー

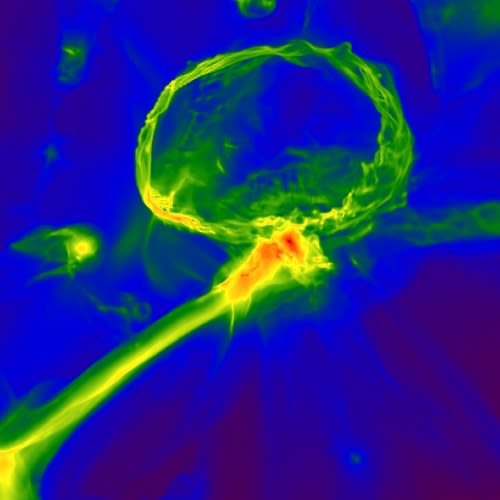

|

| “G006.79-00.25”付随する、 6.7GHzメタノールメーザー源の重心位置(○印)に対する内部固有運動の様子。 円錐形のプロットがメーザー成分の内部固有運動になる。 |

この内部固有運動と視線速度を併せた三次元運動構造に対して、

円盤モデルを当てはめ、円盤の傾きや回転速度、膨張速度を計算すると、

半径1260天文単位(約1900億キロ)という構造が浮かび上がります。

さらに膨張運動について、

典型的なメタノールメーザー源の磁場強度を用いて見積もったところ、

円盤構造自体が膨張しているのではないことも分かりました。

磁気遠心力に伴う円盤風で、

円盤外側のガスが吹き飛ばされている可能性があるんですねー

今回の研究から分かったことは、6.7GHz帯メタノールメーザー源は、

大質量原始星の近傍の姿に迫ることができるツールとして期待できること。

これにより、メーザー源の様々な姿が統計的に得られれば、

原始星周辺の三次元運動構造を調べる大きな手がかりになりそうです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 銀河の地図作りから分かった、大質量星形成領域が遠ざかっていく様子