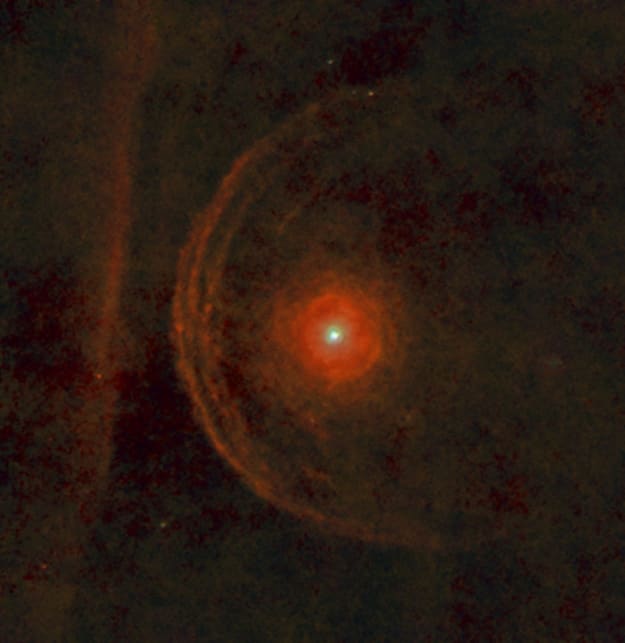

ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の赤外線天文衛星“ハーシェル”が、

オリオン座の1等星“ベテルギウス”の周囲に弧状構造をとらえました。

“ペテルギウス”の移動方向に

広がる衝撃波

その左側には、

直線状の壁のような構造も見える

冬のオリオン座の左上(北東)に見える赤い1等星が“ベテルギウス”です。

“ベテルギウス”は、直径がおよそ太陽の1000倍、明るさは10万倍という赤色巨星で、

外層を大量に放出して大きく膨れ上がっていて、やがて超新星爆発を起こす恒星として注目されているんですねー

今回、“ハーシェル”による最新の遠赤外線画像から、

“ベテルギウス”から吹き出す恒星風が、周囲の星間物質に衝突している様子や、

“ベテルギウス”が秒速30キロの速度で移動しているためにできた衝撃波(バウショック)が明らかになっています。

星の移動方向に見られる弧状構造からは、物質を失っていった荒々しい星の歴史が想像できるんですねー

恒星に近い側の層に見られる非対称な構造は、星の外層大気に生じた巨大な対流セルによって、チリに富んだガスが塊となって表面のあちこちから繰り返し放出された名残りとみられています。

弧状構造のさらに先(画像左側)には、興味深い線状の構造が見えています。

以前の理論では、この構造は“ベテルギウス”の進化の早い段階で放出されたものだろうと推測されていたんですねー

でも、最新の画像分析から、これは銀河の磁場に関連した繊維状構造か、

または、“ベテルギウス”によって照らし出されている星間雲の端ではないかと示唆されています。

もし、この棒状構造が“ベテルギウス”と完全に個別のものだとすると…

“ベテルギウス”と弧の動き、および棒状構造との距離を元にした計算では、

もっとも外側の弧は5000年以内に、さらに約1万2500年経ったころには“ベテルギウス”が、この構造に衝突するようです。

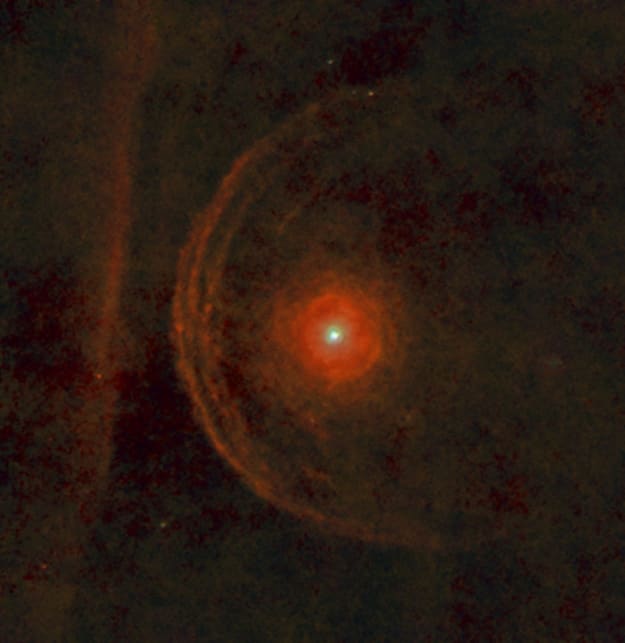

オリオン座の1等星“ベテルギウス”の周囲に弧状構造をとらえました。

“ペテルギウス”の移動方向に

広がる衝撃波

その左側には、

直線状の壁のような構造も見える

冬のオリオン座の左上(北東)に見える赤い1等星が“ベテルギウス”です。

“ベテルギウス”は、直径がおよそ太陽の1000倍、明るさは10万倍という赤色巨星で、

外層を大量に放出して大きく膨れ上がっていて、やがて超新星爆発を起こす恒星として注目されているんですねー

今回、“ハーシェル”による最新の遠赤外線画像から、

“ベテルギウス”から吹き出す恒星風が、周囲の星間物質に衝突している様子や、

“ベテルギウス”が秒速30キロの速度で移動しているためにできた衝撃波(バウショック)が明らかになっています。

星の移動方向に見られる弧状構造からは、物質を失っていった荒々しい星の歴史が想像できるんですねー

恒星に近い側の層に見られる非対称な構造は、星の外層大気に生じた巨大な対流セルによって、チリに富んだガスが塊となって表面のあちこちから繰り返し放出された名残りとみられています。

弧状構造のさらに先(画像左側)には、興味深い線状の構造が見えています。

以前の理論では、この構造は“ベテルギウス”の進化の早い段階で放出されたものだろうと推測されていたんですねー

でも、最新の画像分析から、これは銀河の磁場に関連した繊維状構造か、

または、“ベテルギウス”によって照らし出されている星間雲の端ではないかと示唆されています。

もし、この棒状構造が“ベテルギウス”と完全に個別のものだとすると…

“ベテルギウス”と弧の動き、および棒状構造との距離を元にした計算では、

もっとも外側の弧は5000年以内に、さらに約1万2500年経ったころには“ベテルギウス”が、この構造に衝突するようです。