14年間にわたる史上最大の宇宙地図…

この地図作成を進めていた“スローン・デジタル・スカイ・サーベイ”が、

今回、新開発の機器を導入して、さらに詳細、広範囲の観測を行う新たな段階に入ったんですねー

今回始まった観測プロジェクトのひとつ、

“MaNGA”(アパッチポイント天文台近傍銀河地図作成)では、

スローン財団2.5メートル望遠鏡に、

新開発の結束光ファイバーを用いた観測装置を組み合わせて、

1つの銀河の中の最大127点を、同時に分光観測することが可能になっています。

従来のほとんどの観測では、

1つの銀河につき、1点の分光観測結果が得られるだけだったので、

大きな進歩になるんですねー

銀河の中の星とガスの分布図を作ることで、

何十億年もかけて形成された、銀河の成長の仕組みも解明していくことになります。

“MaNGA”以外のプロジェクトもスタートしていて、

“APOGEE-2”と呼ばれるプロジェクトでは、

スローン財団望遠鏡に南米チリの望遠鏡が加わり、

これまで観測できなかった領域を含む、天の川銀河全体の星の運動を詳しく調べていきます。

“eBOSS”プロジェクトでは、

宇宙誕生30億年後における宇宙膨張のようすを詳細に測定し、

現代の物理学において最大の謎のひとつである“ダークエネルギー”の正体に迫るんですねー

世界各地の40以上の研究機関から、

200名以上の研究者が参加する“スローン・デジタル・スカイ・サーベイ”。

このプロジェクトにより、

私たちが知る宇宙、銀河、天の川銀河の姿が、

今後も描きかえられていくことが期待されます。

この地図作成を進めていた“スローン・デジタル・スカイ・サーベイ”が、

今回、新開発の機器を導入して、さらに詳細、広範囲の観測を行う新たな段階に入ったんですねー

|

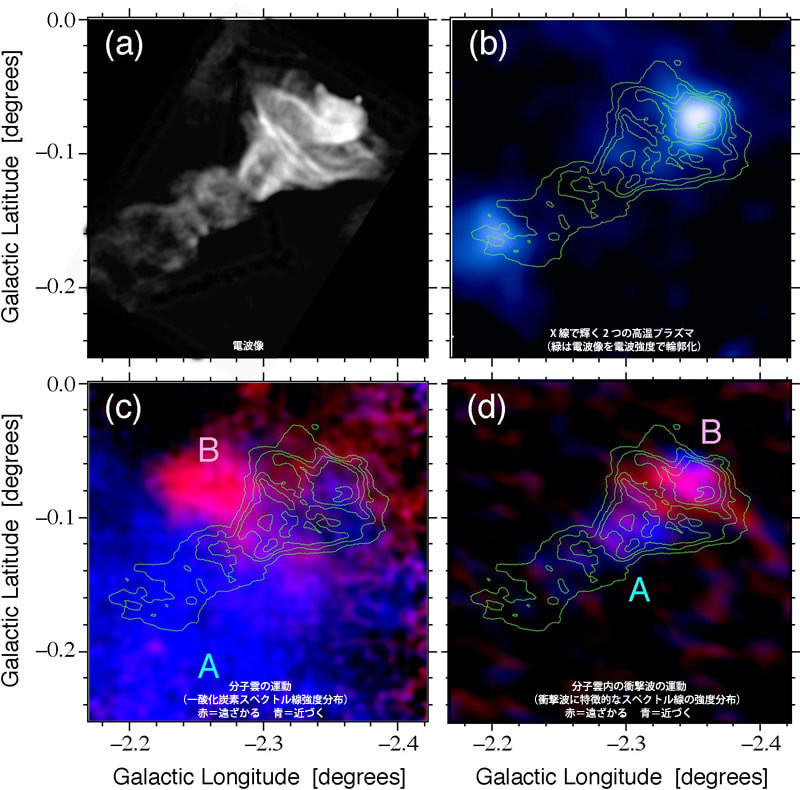

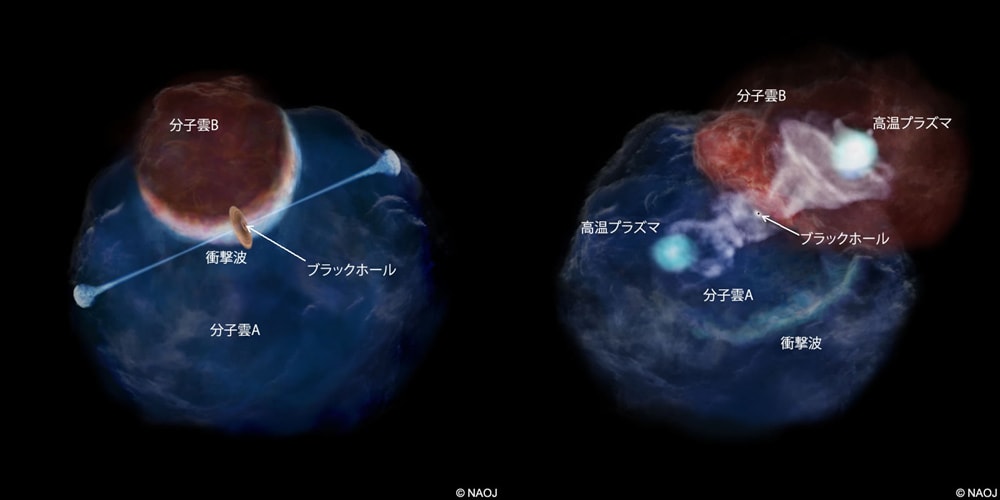

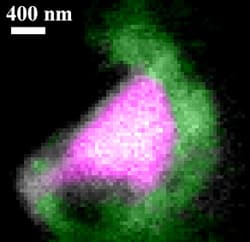

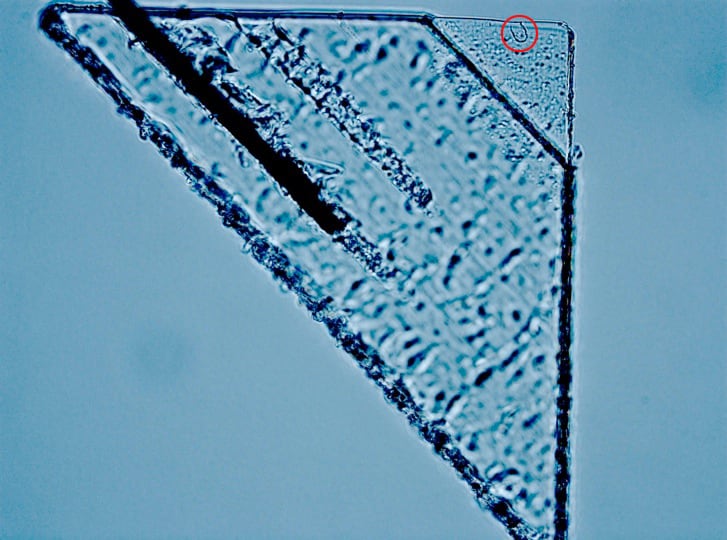

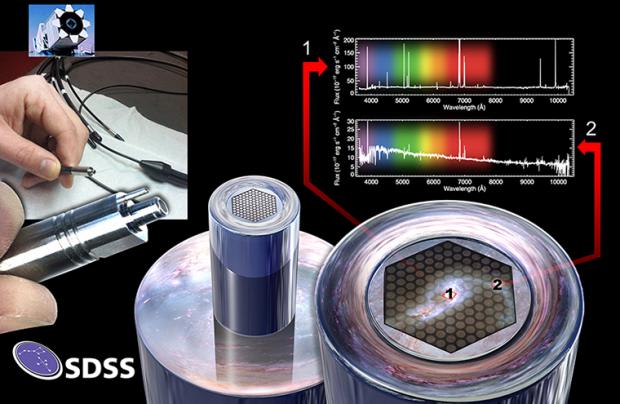

| 新開発の光ファイバー結束技術を活用した“MaNGA”プロジェクトでは、 1つの銀河内の複数個所(画像右下)の分光観測を行う。 |

今回始まった観測プロジェクトのひとつ、

“MaNGA”(アパッチポイント天文台近傍銀河地図作成)では、

スローン財団2.5メートル望遠鏡に、

新開発の結束光ファイバーを用いた観測装置を組み合わせて、

1つの銀河の中の最大127点を、同時に分光観測することが可能になっています。

従来のほとんどの観測では、

1つの銀河につき、1点の分光観測結果が得られるだけだったので、

大きな進歩になるんですねー

銀河の中の星とガスの分布図を作ることで、

何十億年もかけて形成された、銀河の成長の仕組みも解明していくことになります。

“MaNGA”以外のプロジェクトもスタートしていて、

“APOGEE-2”と呼ばれるプロジェクトでは、

スローン財団望遠鏡に南米チリの望遠鏡が加わり、

これまで観測できなかった領域を含む、天の川銀河全体の星の運動を詳しく調べていきます。

|

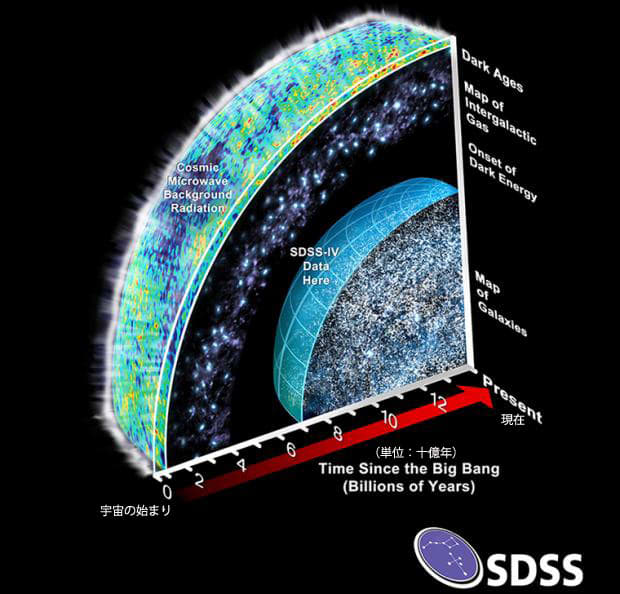

| “スローン・デジタル・スカイ・サーベイ”では、 これまで宇宙誕生から20億~30億年後、70億年後~現在までの範囲の 地図作成が進められてきた。 “eBOSS”プロジェクトでは、30億~70億年後の銀河や、 クエーサーの分布図を作成する。 これは宇宙が加速的な膨張を始めた時期にあたる。 |

“eBOSS”プロジェクトでは、

宇宙誕生30億年後における宇宙膨張のようすを詳細に測定し、

現代の物理学において最大の謎のひとつである“ダークエネルギー”の正体に迫るんですねー

世界各地の40以上の研究機関から、

200名以上の研究者が参加する“スローン・デジタル・スカイ・サーベイ”。

このプロジェクトにより、

私たちが知る宇宙、銀河、天の川銀河の姿が、

今後も描きかえられていくことが期待されます。