39億光年彼方の銀河団の中心に、

史上最強クラスのブラックホールの存在がとらえられました。

このブラックホールの重さは太陽の10億倍以上。

そして、噴き出す強力なジェットは、天の川銀河と同じサイズの巨大な空洞を作り、

その衝撃で周囲のガスがあたためられているんですねー

ガスをあたためた犯人

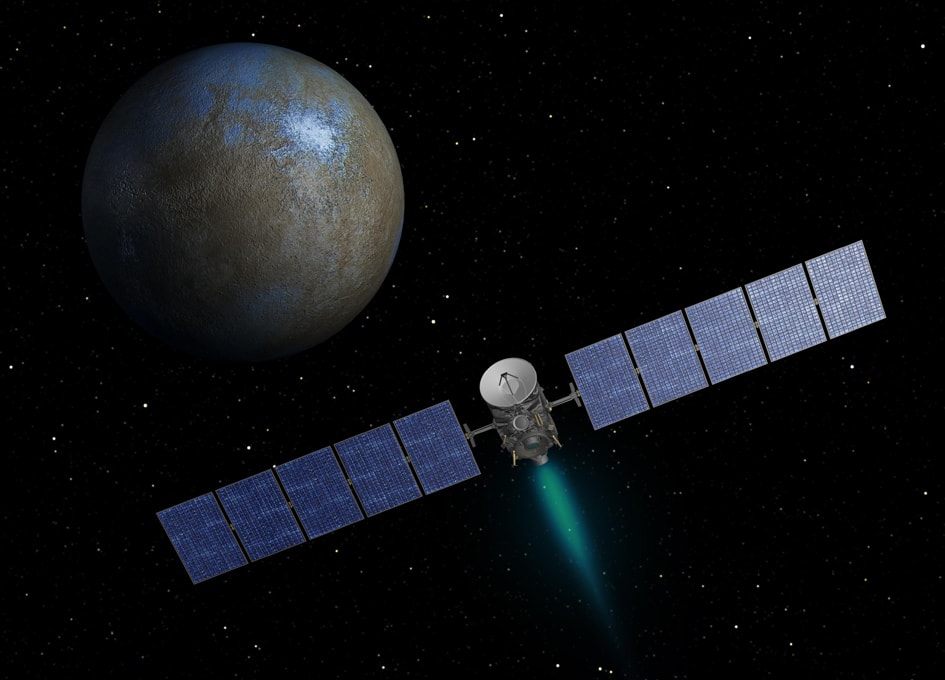

今回チャンドラX線観測衛星が観測したのは、

38億光年彼方の銀河団“RX J1532”の中心領域に広がる膨大な高温ガス。

通常、銀河団中心でX線放射をするような高温高密度のガスは、

冷えやすく、すぐに圧力が低下して銀河に吸い込まれ、

爆発的に生まれる星の材料になります。

でも、この中心領域ではそうした星形成の兆候は見られていないんですねー

2種類の観測から見えてきた、その理由とは、

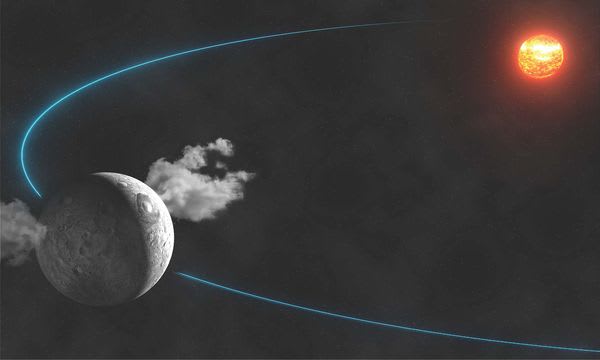

銀河団の中心にある巨大質量ブラックホールから噴出するジェット(電波で観測)が、

高温ガスにぶつかって空洞(X線で観測)が作られ、

その衝撃が広がってガスが加熱しているらしい っというものでした。

ガスが冷えなければ銀河に吸い込まれることもなく、

したがって星が爆発的に生まれることもありません。

そして幅10万光年という、

天の川銀河がすっぽり収まるほどの巨大な空洞を作り出すジェットは、

非常に強力なものに違いないんですねー

こうしたブラックホールのジェットは、

その強い重力で急激に物質が吸い込まれる反動で生成されます。

でも、この“RX J1532”の中心領域では、

通常X線で観測される物質の取り込みが見られず…

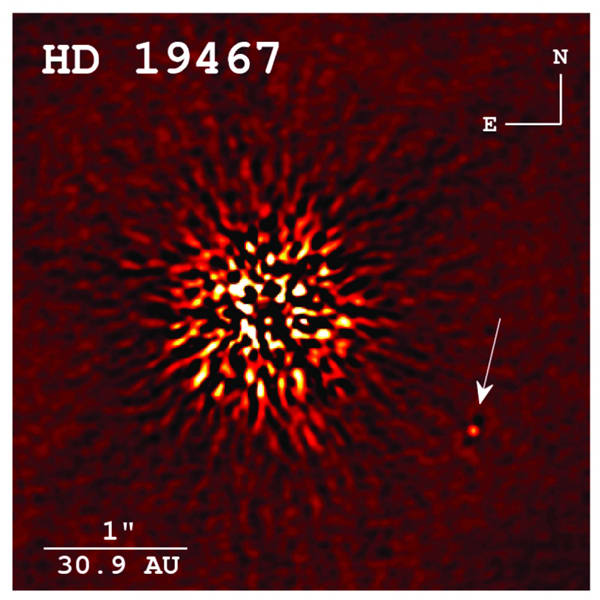

この場合考えられることは、ブラックホールが極端に重いということ。

ブラックホールが太陽の100億倍以上の質量の場合、

おるいは太陽の10億倍程度の質量で、かつ高速で自転している場合には、

物質をあまり飲み込まなくても、強力なジェットを生成することができるようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 超大質量ブラックホールが作ってきた3組の巨大な空洞

史上最強クラスのブラックホールの存在がとらえられました。

このブラックホールの重さは太陽の10億倍以上。

そして、噴き出す強力なジェットは、天の川銀河と同じサイズの巨大な空洞を作り、

その衝撃で周囲のガスがあたためられているんですねー

|

| 銀河団“RX J1532”の中心部に広がる高温のガス(紫) |

ガスをあたためた犯人

今回チャンドラX線観測衛星が観測したのは、

38億光年彼方の銀河団“RX J1532”の中心領域に広がる膨大な高温ガス。

通常、銀河団中心でX線放射をするような高温高密度のガスは、

冷えやすく、すぐに圧力が低下して銀河に吸い込まれ、

爆発的に生まれる星の材料になります。

でも、この中心領域ではそうした星形成の兆候は見られていないんですねー

2種類の観測から見えてきた、その理由とは、

銀河団の中心にある巨大質量ブラックホールから噴出するジェット(電波で観測)が、

高温ガスにぶつかって空洞(X線で観測)が作られ、

その衝撃が広がってガスが加熱しているらしい っというものでした。

ガスが冷えなければ銀河に吸い込まれることもなく、

したがって星が爆発的に生まれることもありません。

そして幅10万光年という、

天の川銀河がすっぽり収まるほどの巨大な空洞を作り出すジェットは、

非常に強力なものに違いないんですねー

こうしたブラックホールのジェットは、

その強い重力で急激に物質が吸い込まれる反動で生成されます。

でも、この“RX J1532”の中心領域では、

通常X線で観測される物質の取り込みが見られず…

この場合考えられることは、ブラックホールが極端に重いということ。

ブラックホールが太陽の100億倍以上の質量の場合、

おるいは太陽の10億倍程度の質量で、かつ高速で自転している場合には、

物質をあまり飲み込まなくても、強力なジェットを生成することができるようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 超大質量ブラックホールが作ってきた3組の巨大な空洞