太陽のような恒星は、チリとガスの雲の凝縮というシンプルなプロセスで生れます。

でも一方で、若い星が集まる活発な環境の中で生れる大質量星は、複雑なプロセスでできると考えられてきたんですねー

こうした生まれたての星のひとつが“G35”です。

“G35”は、“わし座”の方向8000光年彼方にある大質量星で、太陽の20倍も重い恒星です。

アメリカのフロリダ大学では、

NASAの成層圏赤外線天文台“SOFIA”に搭載された特殊な赤外線カメラで、

このまぶしい原始星“G35”のそばにある、かすかな領域をつぶさにとらえたんですねー

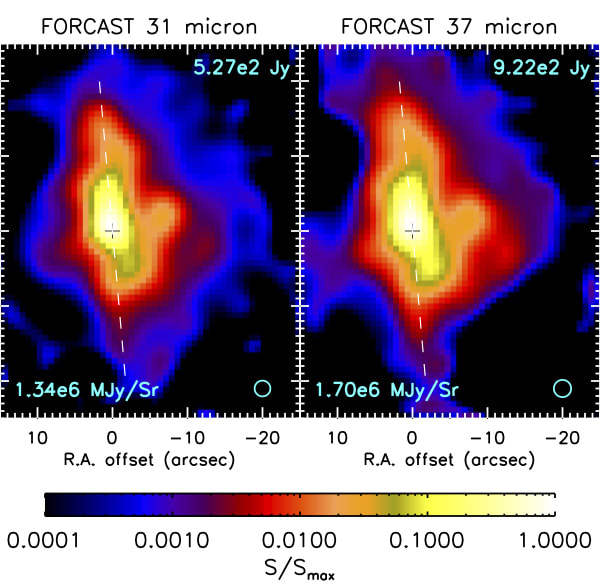

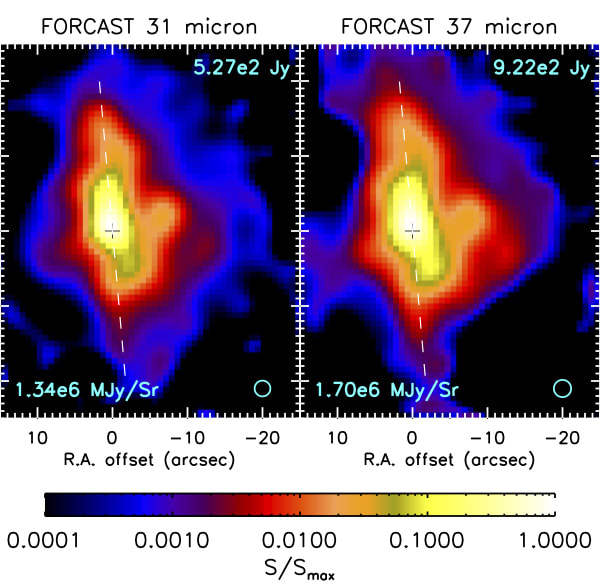

2種類の波長の中間赤外線で

とらえた“G35”

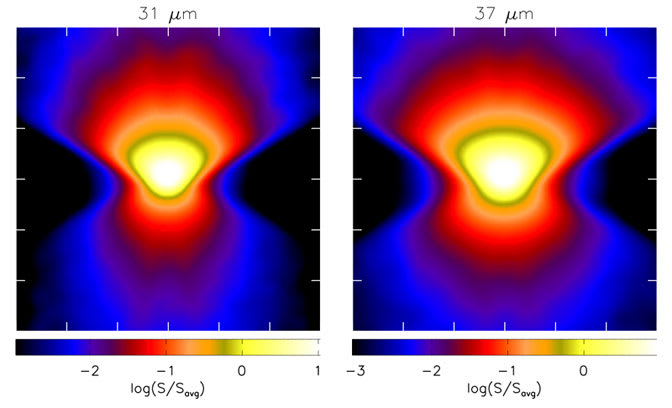

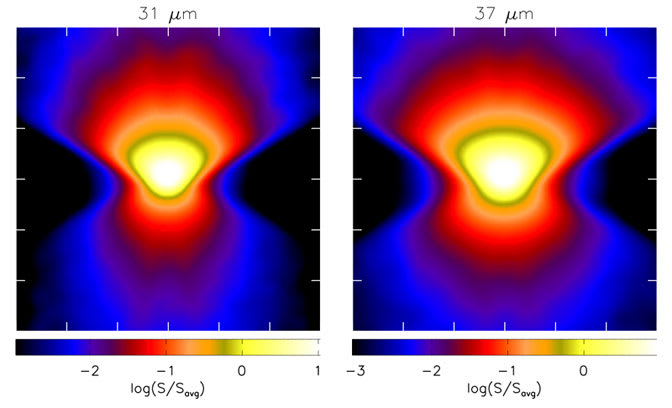

“G35”のコンピュータ・モデル

地球側に向いた上のジェットが

下のジェットより明るく見えている

画像1枚目は、“SOFIA”による中間赤外線像。

2枚目は、それを単純に模式化したコンピュータ・モデルです。

原始星が周囲の星間雲を内側から熱し、円錐形のガスのジェットを両極方向に放出する様子が分かります。

これらの観測で分かったことが、“G35”の構造は思ったよりもずっとシンプルだということです。

これほどの大質量星でも、太陽と同程度の星と同じようなプロセスで形成されるんですね。

でも一方で、若い星が集まる活発な環境の中で生れる大質量星は、複雑なプロセスでできると考えられてきたんですねー

こうした生まれたての星のひとつが“G35”です。

“G35”は、“わし座”の方向8000光年彼方にある大質量星で、太陽の20倍も重い恒星です。

アメリカのフロリダ大学では、

NASAの成層圏赤外線天文台“SOFIA”に搭載された特殊な赤外線カメラで、

このまぶしい原始星“G35”のそばにある、かすかな領域をつぶさにとらえたんですねー

2種類の波長の中間赤外線で

とらえた“G35”

“G35”のコンピュータ・モデル

地球側に向いた上のジェットが

下のジェットより明るく見えている

画像1枚目は、“SOFIA”による中間赤外線像。

2枚目は、それを単純に模式化したコンピュータ・モデルです。

原始星が周囲の星間雲を内側から熱し、円錐形のガスのジェットを両極方向に放出する様子が分かります。

これらの観測で分かったことが、“G35”の構造は思ったよりもずっとシンプルだということです。

これほどの大質量星でも、太陽と同程度の星と同じようなプロセスで形成されるんですね。