国立天文台や早稲田大学、広島大学の研究者を中心とした国際研究チームが、“アルマ望遠鏡”の大規模探査による観測データの中から、約130億年前の宇宙でチリに深く埋もれた銀河を複数発見しました。

そのうち1つは、チリに埋もれた銀河として見つかったものの中で最古の銀河。

今回発見されたような銀河は、すばる望遠鏡などを用いた観測で発見することは難しく、初期の宇宙にどれほど存在するのか、これまで全く分かっていませんでした。

今回の発見が示しているのは、宇宙の歴史の初期においても数多くの銀河がチリに深く隠されていて、いまだ発見されないままになっていること。

このような銀河の発見は、宇宙の初期における銀河の形成や進化をより統一的に理解する上で重要になるようです。

光が有限の速さでやってくることから、遠方銀河を探査することで初期の宇宙にあった銀河の姿を直接とらえることができます。

そして、それらの大規模な探査により見つかっているのが、ビッグバンから10億年以内の宇宙の初期に存在した多数の銀河でした。

さらに、宇宙の初期に銀河がどのように形成・進化してきたのかについての研究が大きく進んできました。

このような宇宙の初期にある銀河の大規模探査で観測されてきたものがあります。

それは、銀河に含まれる太陽の数十倍程度の質量を持った大型の星から放射される明るい紫外光です。

宇宙の膨張によって、遠方の天体からやってくる光の波長は伸びることになります。

なので、“赤方偏移”宇宙の初期にある銀河から放たれた紫外光は、地球で観測する際には可視光や近赤外線になります。

ただ、この紫外光には銀河に含まれるチリによって大きく吸収・散乱されるという性質があるんですねー

このチリは、銀河内部で星が世代交代することによって作り出されます。

なので、銀河で過去にどのような星形成活動があったのかによってチリの量が変わってきます。

一方、内部で放たれた紫外光のほとんどが大量のチリに吸収・散乱されてしまうようなチリに埋もれた銀河の場合、可視光や近赤外線を用いた観測でも見つけることができません。

でも、初期の宇宙でこれまでに見つかっているチリに埋もれた銀河もあります。

それは、天の川銀河の1000倍以上といった激しいペースで星形成を行っている極めて稀な銀河に限られていました。

そのため、130億年ほど前の宇宙に存在する若くて星形成活動が比較的低調な銀河の大多数はチリにはあまり隠されておらず、感度の良い可視光や近赤外線の観測を行うことで検出が可能だと考えられてきました。

研究を進めるうちに、偶然こチリに埋もれた銀河を初期の宇宙で発見することになります。

“REBELS”の本来の目的は、130億年程度前の宇宙に存在したと考えられる近赤外線で非常に明るい40個の銀河を観測し、チリからの放射と炭素イオンの輝線の探査を行うことでした。

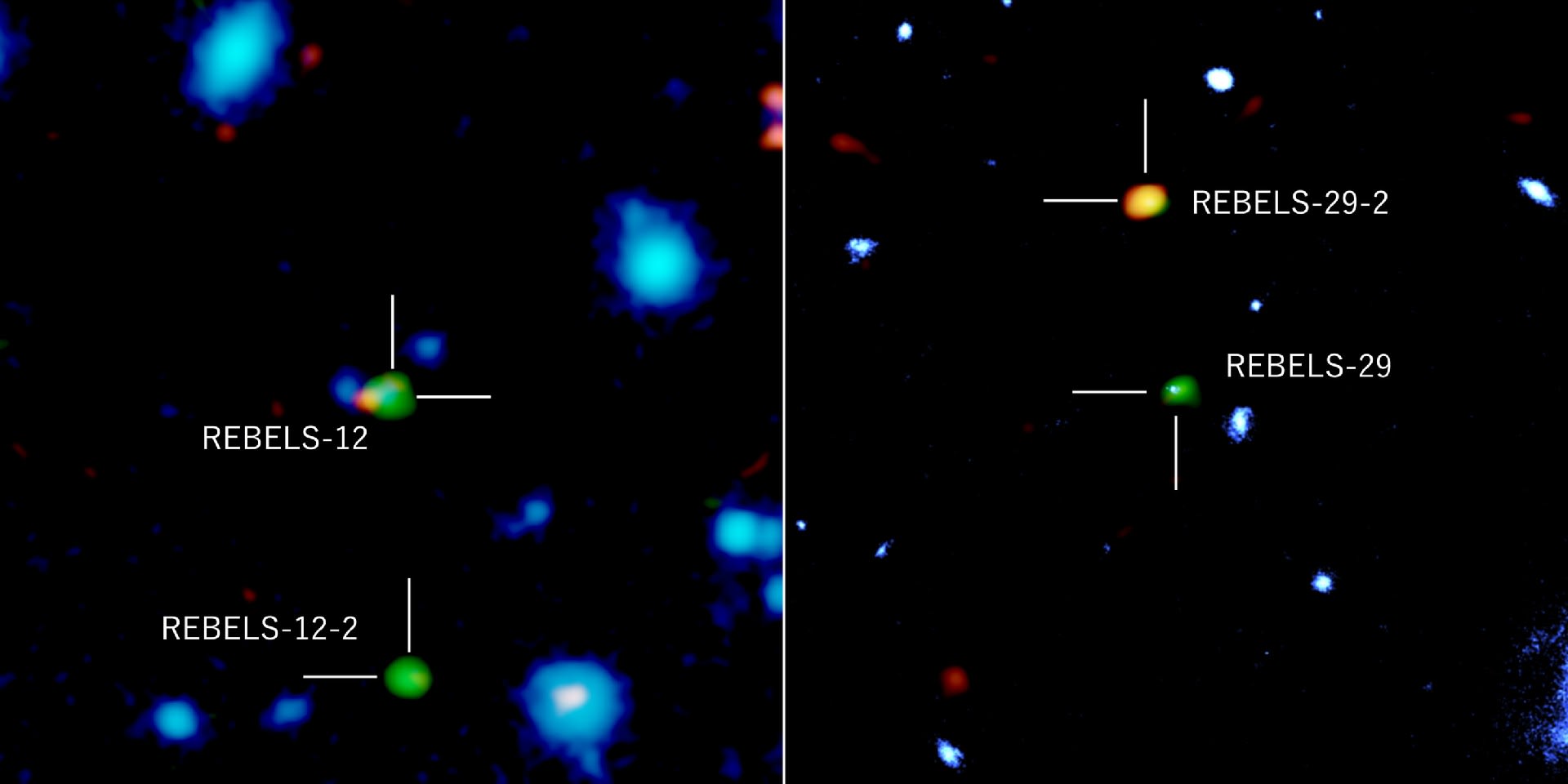

そして、研究チームが“REBELS-12”と“REBELS-29”という2つの銀河の観測データを調査している時でした。

それぞれ本来の観測対象としていた銀河に加えて、そこから少し離れた場所からもチリからの放射と炭素イオンの輝線が非常に強く放たれていることに気付くんですねー

驚くべきことに、これらの偶然見つかった新たな放射源の場所には、感度の良い“ハッブル宇宙望遠鏡”を用いても何も見えませんでした。

つまり、これらの放射が示しているのは、“ハッブル宇宙望遠鏡”などが観測することのできる紫外光をほとんど放っていないチリに埋もれた銀河からやってきたものであること。

そのうちの1つ、“REBELS-12”の近傍に見つかった銀河は、チリに埋もれていた銀河の中では観測史上最古となる131億年前のものになるそうです。

さらに驚かされたのは、今回見つかった銀河が、これまで塵に埋もれた銀河に見られたような爆発的な星形成は行っていなかったこと。

星形成活動は、130億年程度前の宇宙でこれまで多数見つかっていた銀河と同程度のものでした。

つまり、今回見つかった銀河は、チリに埋もれているということ以外は、これまで知られている典型的な銀河と変わりないということです。

このことが示しているのは、典型的な星形成活動を行う“普通”の銀河であっても、宇宙のこれほど初期においてチリに埋もれて見えなくなってしまうことがあること。

まだ多数の銀河が、チリに埋もれて未だに発見されていないのではないか、ということを示唆していました。

今回の研究では、これまでの観測から全く見つけられなかったような種類の銀河が宇宙の初期に存在していることが分かりました。

この発見は、今まで考えられてきた宇宙の初期における銀河の形成の理論に大きな影響を及ぼすものです。

このような銀河がどの程度存在し、どのように銀河全体の進化と形成に影響してきたのでしょうか?

このことを、より統一的に理解するには、さらなる観測を待つ必要があります。

“アルマ望遠鏡”による探査や、2021年内に打ち上げ予定の“ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡”による大規模な銀河の探査と、それらによる銀河の形成に関する統一的な理解の進歩が待たれますね。

こちらの記事もどうぞ

そのうち1つは、チリに埋もれた銀河として見つかったものの中で最古の銀河。

今回発見されたような銀河は、すばる望遠鏡などを用いた観測で発見することは難しく、初期の宇宙にどれほど存在するのか、これまで全く分かっていませんでした。

今回の発見が示しているのは、宇宙の歴史の初期においても数多くの銀河がチリに深く隠されていて、いまだ発見されないままになっていること。

このような銀河の発見は、宇宙の初期における銀河の形成や進化をより統一的に理解する上で重要になるようです。

初期の宇宙にある銀河の観測

過去20年以上にわたり、世界中の研究者が“すばる望遠鏡”や“ハッブル宇宙望遠鏡”などを用いて遠方にある銀河の探査を行ってきました。光が有限の速さでやってくることから、遠方銀河を探査することで初期の宇宙にあった銀河の姿を直接とらえることができます。

そして、それらの大規模な探査により見つかっているのが、ビッグバンから10億年以内の宇宙の初期に存在した多数の銀河でした。

さらに、宇宙の初期に銀河がどのように形成・進化してきたのかについての研究が大きく進んできました。

このような宇宙の初期にある銀河の大規模探査で観測されてきたものがあります。

それは、銀河に含まれる太陽の数十倍程度の質量を持った大型の星から放射される明るい紫外光です。

宇宙の膨張によって、遠方の天体からやってくる光の波長は伸びることになります。

なので、“赤方偏移”宇宙の初期にある銀河から放たれた紫外光は、地球で観測する際には可視光や近赤外線になります。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。

ただ、この紫外光には銀河に含まれるチリによって大きく吸収・散乱されるという性質があるんですねー

このチリは、銀河内部で星が世代交代することによって作り出されます。

なので、銀河で過去にどのような星形成活動があったのかによってチリの量が変わってきます。

一方、内部で放たれた紫外光のほとんどが大量のチリに吸収・散乱されてしまうようなチリに埋もれた銀河の場合、可視光や近赤外線を用いた観測でも見つけることができません。

でも、初期の宇宙でこれまでに見つかっているチリに埋もれた銀河もあります。

それは、天の川銀河の1000倍以上といった激しいペースで星形成を行っている極めて稀な銀河に限られていました。

そのため、130億年ほど前の宇宙に存在する若くて星形成活動が比較的低調な銀河の大多数はチリにはあまり隠されておらず、感度の良い可視光や近赤外線の観測を行うことで検出が可能だと考えられてきました。

初期の宇宙にはチリに埋もれて見つかっていない銀河がたくさんある

国立天文台アルマ望遠鏡プロジェクトと早稲田大学理工学術院総合研究所、広島大学宇宙科学センターを中心とした国際研究チームは、“アルマ望遠鏡”による大規模探査プロジェクト“REBELS”で観測された銀河の研究を進めていました。研究を進めるうちに、偶然こチリに埋もれた銀河を初期の宇宙で発見することになります。

“REBELS”の本来の目的は、130億年程度前の宇宙に存在したと考えられる近赤外線で非常に明るい40個の銀河を観測し、チリからの放射と炭素イオンの輝線の探査を行うことでした。

そして、研究チームが“REBELS-12”と“REBELS-29”という2つの銀河の観測データを調査している時でした。

それぞれ本来の観測対象としていた銀河に加えて、そこから少し離れた場所からもチリからの放射と炭素イオンの輝線が非常に強く放たれていることに気付くんですねー

驚くべきことに、これらの偶然見つかった新たな放射源の場所には、感度の良い“ハッブル宇宙望遠鏡”を用いても何も見えませんでした。

つまり、これらの放射が示しているのは、“ハッブル宇宙望遠鏡”などが観測することのできる紫外光をほとんど放っていないチリに埋もれた銀河からやってきたものであること。

そのうちの1つ、“REBELS-12”の近傍に見つかった銀河は、チリに埋もれていた銀河の中では観測史上最古となる131億年前のものになるそうです。

さらに驚かされたのは、今回見つかった銀河が、これまで塵に埋もれた銀河に見られたような爆発的な星形成は行っていなかったこと。

星形成活動は、130億年程度前の宇宙でこれまで多数見つかっていた銀河と同程度のものでした。

つまり、今回見つかった銀河は、チリに埋もれているということ以外は、これまで知られている典型的な銀河と変わりないということです。

このことが示しているのは、典型的な星形成活動を行う“普通”の銀河であっても、宇宙のこれほど初期においてチリに埋もれて見えなくなってしまうことがあること。

まだ多数の銀河が、チリに埋もれて未だに発見されていないのではないか、ということを示唆していました。

今回の研究では、これまでの観測から全く見つけられなかったような種類の銀河が宇宙の初期に存在していることが分かりました。

この発見は、今まで考えられてきた宇宙の初期における銀河の形成の理論に大きな影響を及ぼすものです。

このような銀河がどの程度存在し、どのように銀河全体の進化と形成に影響してきたのでしょうか?

このことを、より統一的に理解するには、さらなる観測を待つ必要があります。

“アルマ望遠鏡”による探査や、2021年内に打ち上げ予定の“ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡”による大規模な銀河の探査と、それらによる銀河の形成に関する統一的な理解の進歩が待たれますね。

こちらの記事もどうぞ