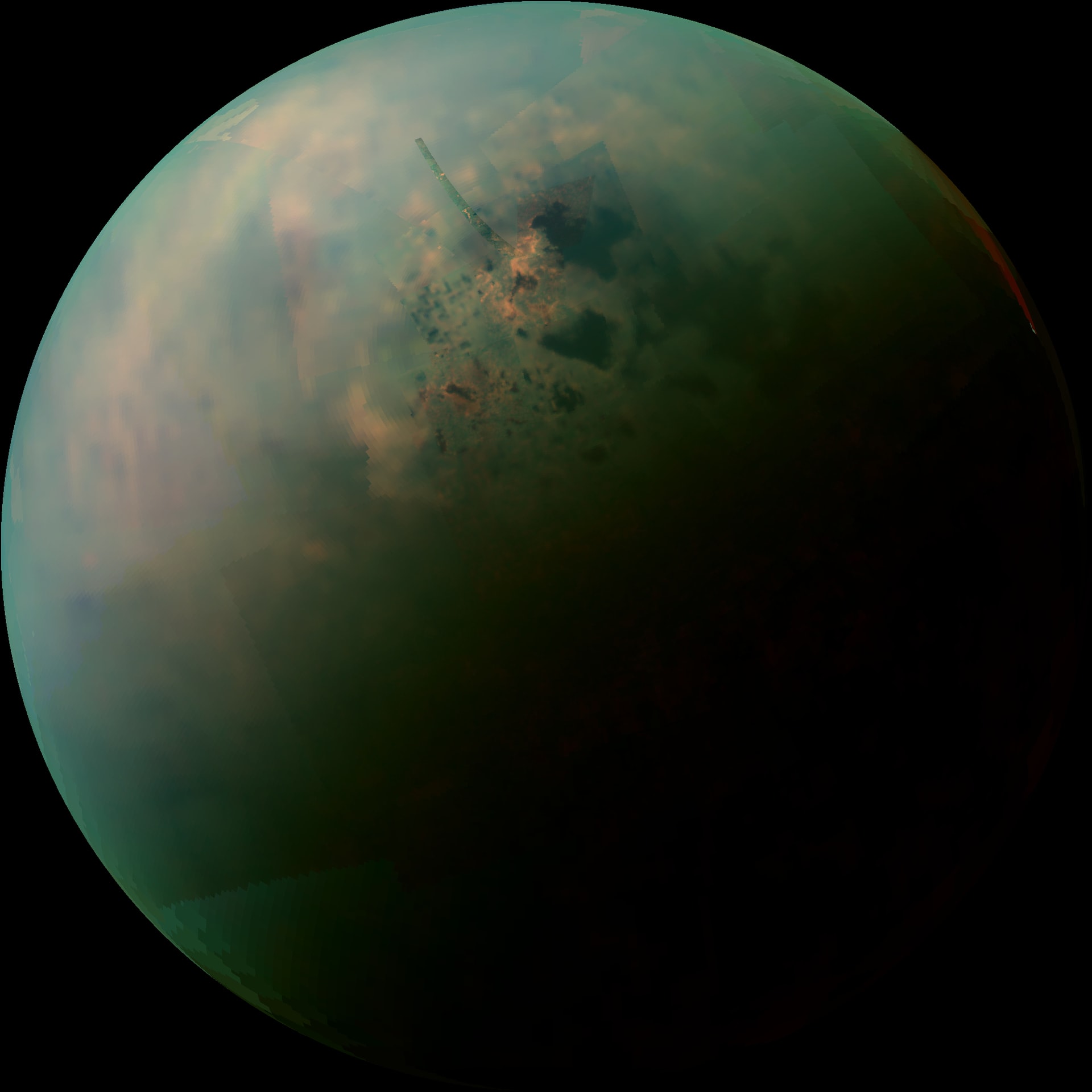

土星探査機“カッシーニ”によって撮影された、土星の衛星タイタンの北極にある湖。

この画像は、今年の7月と9月にタイタンをフライバイした時に、“カッシーニ”が撮影した画像を合成したものです。

画像中央やや上に写っている黒の部分が、メタンもしくはエタンの湖とみられているんですねー

タイタンは土星最大の衛星で、直径が約5150キロ。

窒素とメタンの分厚い大気に覆われていて、地表温度はマイナス170度です。

地球のような水循環はないのですが、メタンなどの炭化水素が液体状態で存在していると考えられています。

“カッシーニ”のこれまでの観測で、タイタンの北極には多数のメタンの湖が集中して存在していることが確認されているんですねー

今回の新しい画像は、タイタンの湖がどのようにして形成されたのかということと、

水ではなく炭化水素の循環による気候サイクルの、新しい手掛かりになると期待されています。

この画像は、今年の7月と9月にタイタンをフライバイした時に、“カッシーニ”が撮影した画像を合成したものです。

画像中央やや上に写っている黒の部分が、メタンもしくはエタンの湖とみられているんですねー

タイタンは土星最大の衛星で、直径が約5150キロ。

窒素とメタンの分厚い大気に覆われていて、地表温度はマイナス170度です。

地球のような水循環はないのですが、メタンなどの炭化水素が液体状態で存在していると考えられています。

“カッシーニ”のこれまでの観測で、タイタンの北極には多数のメタンの湖が集中して存在していることが確認されているんですねー

今回の新しい画像は、タイタンの湖がどのようにして形成されたのかということと、

水ではなく炭化水素の循環による気候サイクルの、新しい手掛かりになると期待されています。