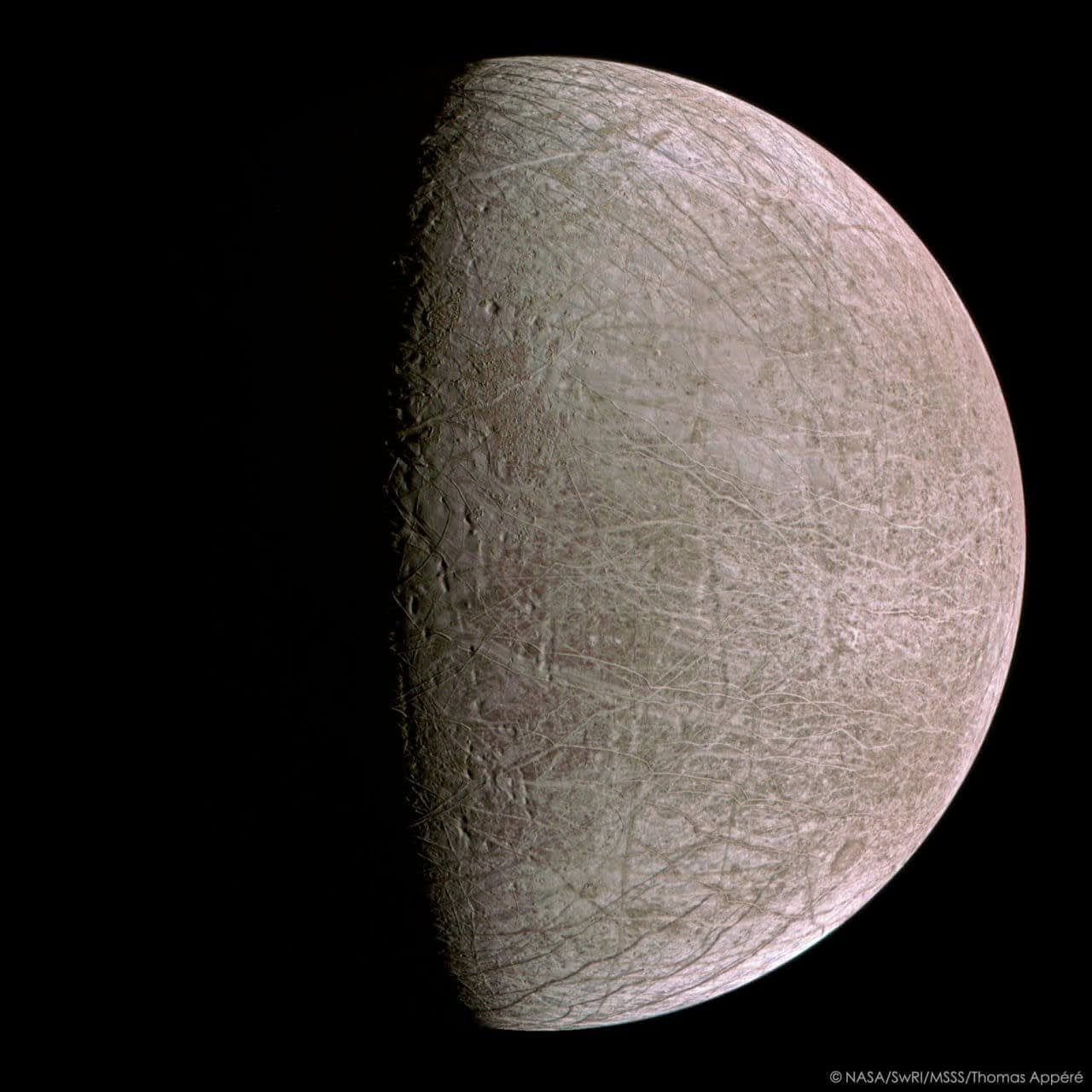

表面が3キロに及ぶ氷で覆われる木星の第2衛星エウロパ。

この衛星では、潮汐加熱によって内部に広大な海が存在すると考えられています。

潮汐加熱とは、別の天体の重力がもたらす潮汐力によって天体の内部が変形し、加熱される現象のこと。

この変形を繰り返すことで、発生した摩擦熱により衛星内部は熱せられることになります。

エウロパには、この潮汐加熱によって作られた地球の海水の2倍という大量の水をたたえた地下海が、氷の外殻の下に広がっているのではないかと考えられていて、生命が存在する可能性も指摘されています。

さらに考えられるのは、地下海に表面の氷が分解して生じた酸素が供給されていること。

地下海に酸素呼吸を行う生命がいれば、貴重な供給源となっている可能性もあります。

でも、エウロパの酸素発生量を推定するためのデータが乏しく、推定される最小値と最大値の間で1000倍もの幅がありました。

今回の研究では、NASAの木星探査機“ジュノー”の観測データに基づき、エウロパ表面での酸素発生量を推定しています。

その結果、推定される酸素発生量は毎秒6~18キロ。

この発生量は比較的少ないもので、酸素呼吸を行う生命にとっては足りない値と言えます。

光合成に頼らない酸素の供給方法

木星の衛星エウロパは、地球の月よりも小さな衛星ながら長年注目を集めている天体です。

表面全体は氷で覆われていますが、その内部には豊富な液体の水で満された海が存在すると考えられています。

その規模は地球の海よりもずっと大きいもののようです。

海があれば、考えるのは独自の生命が誕生している可能性です。

もし、エウロパに独自の生命がいるとすると、それは地球の深海底に似た環境に生息している微生物に似ているのかもしれません。

そのような生命は、海底から湧き上がる高温の熱水と、それに含まれる無機物を代謝して活動しているはずです。

光が届かない深海という光合成に頼れない環境に適応しているので、光合成の過程で生じる酸素を必要としていません。

ただ、この前提は、酸素を必要とする生命がエウロパに全く存在しないことを意味するものではありません。

エウロパの表面には薄い大気しかないので、宇宙空間に存在する荷電粒子(電気を帯びた粒子)が高速で氷に衝突することになります。

すると、その衝突で氷を構成する水分子が分解され、水素や酸素の分子や原子が放出されます。

仮に、酸素分子が宇宙空間に接する氷の最表面ではなく氷の内部で生じた場合、宇宙空間に逃げ出しにくくなるので、やがて内部の海へと取り込まれることになります。

もし、このプロセスによる酸素分子の発生量が多ければ、光合成に頼らなくても、酸素呼吸する生命を維持することができるかもしれません。

でも、エウロパの酸素発生量を推定することは困難で、これまでの研究では毎秒0.3~300キロと、発生量の推定値に1000倍もの差が生じていました。

酸素分子が海に供給される量

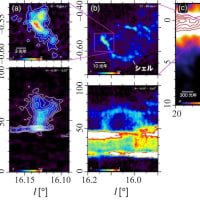

今回の研究では、NASAの木星探査機“ジュノー”の観測データを元に、エウロパの酸素発生量を推定しています。

“ジュノー”の観測機器には荷電粒子を観測するものがあり、エウロパの接近時にはエウロパから逃げ出す荷電粒子、つまり氷の分解で生じた物質を検出できます。

これは、以前の木星探査機では取得できていないデータでした。

研究チームでは、“ジュノー”の観測データに電気を帯びた水素原子と酸素原子が含まれていることを確認し、そこから酸素分子の発生量を推定。

水素の放出量から分かったのは、エウロパ表面での酸素発生量が毎秒6から18キロ(12±6kg/s)ということでした。

この値は比較的小さなものでした。

ただ、これはエウロパ表面での発生量なので、海へ供給されていく量ではありません。

海へ供給される割合は不明なものの、表面での酸素発生量が最大でも毎秒18キロなので、かなり小さな供給量になることを間接的に示していました。

さらに、エウロパ表面で分子の離脱について、これまでの予想とは異なるプロセスが起こっていることも判明しています。

これまで、水素分子の離脱は、局所的に表面温度が高い場所で発生している熱的離脱がメインだと考えられていました。

でも、今回測定された水素分子の平均速度が示していたのは、熱を伴わない離脱がメインであること…

この詳細は、今回の研究では不明のままになっています。(※1)

今回の研究を見る限りでは、エウロパに独自の生命がいたとしても、酸素呼吸を行うものはかなり少なめか、存在しないのかもしれません。

また、エウロパ以外にも氷の下に海があると予測される天体は複数あるので、本研究の成果は海の環境の推定に影響する可能性もあります。

エウロパは、2023年4月に打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の木星氷衛星探査機“JUICE”や、NASAが2024年10月の打ち上げを目指して準備を進めている探査ミッション“エウロパ・クリッパー(Europa Clipper)”の探査対象になっています。

エウロパの地下海に生命は存在するのでしょうか?

いるとしたら、その生命は酸素呼吸を行っているのでしょうか?

“JUICE”や“エウロパ・クリッパー”が、新たな知見をもたらしてくれるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

この衛星では、潮汐加熱によって内部に広大な海が存在すると考えられています。

潮汐加熱とは、別の天体の重力がもたらす潮汐力によって天体の内部が変形し、加熱される現象のこと。

この変形を繰り返すことで、発生した摩擦熱により衛星内部は熱せられることになります。

エウロパには、この潮汐加熱によって作られた地球の海水の2倍という大量の水をたたえた地下海が、氷の外殻の下に広がっているのではないかと考えられていて、生命が存在する可能性も指摘されています。

さらに考えられるのは、地下海に表面の氷が分解して生じた酸素が供給されていること。

地下海に酸素呼吸を行う生命がいれば、貴重な供給源となっている可能性もあります。

でも、エウロパの酸素発生量を推定するためのデータが乏しく、推定される最小値と最大値の間で1000倍もの幅がありました。

今回の研究では、NASAの木星探査機“ジュノー”の観測データに基づき、エウロパ表面での酸素発生量を推定しています。

その結果、推定される酸素発生量は毎秒6~18キロ。

この発生量は比較的少ないもので、酸素呼吸を行う生命にとっては足りない値と言えます。

この研究は、プリンストン大学のJ. R. Szalayさんたちの研究チームが進めています。

|

| 図1.エウロパの表面では、氷の分解により酸素が発し、海に供給されていると考えられている。今回の研究は、酸素の推定発生量をより絞り込んでいる。(Credit: NASA, JPL-Caltech, SWRI & PU) |

光合成に頼らない酸素の供給方法

木星の衛星エウロパは、地球の月よりも小さな衛星ながら長年注目を集めている天体です。

表面全体は氷で覆われていますが、その内部には豊富な液体の水で満された海が存在すると考えられています。

その規模は地球の海よりもずっと大きいもののようです。

海があれば、考えるのは独自の生命が誕生している可能性です。

もし、エウロパに独自の生命がいるとすると、それは地球の深海底に似た環境に生息している微生物に似ているのかもしれません。

そのような生命は、海底から湧き上がる高温の熱水と、それに含まれる無機物を代謝して活動しているはずです。

光が届かない深海という光合成に頼れない環境に適応しているので、光合成の過程で生じる酸素を必要としていません。

ただ、この前提は、酸素を必要とする生命がエウロパに全く存在しないことを意味するものではありません。

エウロパの表面には薄い大気しかないので、宇宙空間に存在する荷電粒子(電気を帯びた粒子)が高速で氷に衝突することになります。

すると、その衝突で氷を構成する水分子が分解され、水素や酸素の分子や原子が放出されます。

仮に、酸素分子が宇宙空間に接する氷の最表面ではなく氷の内部で生じた場合、宇宙空間に逃げ出しにくくなるので、やがて内部の海へと取り込まれることになります。

もし、このプロセスによる酸素分子の発生量が多ければ、光合成に頼らなくても、酸素呼吸する生命を維持することができるかもしれません。

でも、エウロパの酸素発生量を推定することは困難で、これまでの研究では毎秒0.3~300キロと、発生量の推定値に1000倍もの差が生じていました。

酸素分子が海に供給される量

今回の研究では、NASAの木星探査機“ジュノー”の観測データを元に、エウロパの酸素発生量を推定しています。

“ジュノー”の観測機器には荷電粒子を観測するものがあり、エウロパの接近時にはエウロパから逃げ出す荷電粒子、つまり氷の分解で生じた物質を検出できます。

これは、以前の木星探査機では取得できていないデータでした。

研究チームでは、“ジュノー”の観測データに電気を帯びた水素原子と酸素原子が含まれていることを確認し、そこから酸素分子の発生量を推定。

水素の放出量から分かったのは、エウロパ表面での酸素発生量が毎秒6から18キロ(12±6kg/s)ということでした。

この値は比較的小さなものでした。

ただ、これはエウロパ表面での発生量なので、海へ供給されていく量ではありません。

海へ供給される割合は不明なものの、表面での酸素発生量が最大でも毎秒18キロなので、かなり小さな供給量になることを間接的に示していました。

さらに、エウロパ表面で分子の離脱について、これまでの予想とは異なるプロセスが起こっていることも判明しています。

これまで、水素分子の離脱は、局所的に表面温度が高い場所で発生している熱的離脱がメインだと考えられていました。

でも、今回測定された水素分子の平均速度が示していたのは、熱を伴わない離脱がメインであること…

この詳細は、今回の研究では不明のままになっています。(※1)

※1.荷電粒子が分子に衝突して直接叩き出すスバッタリングや、氷を流れるわずかな電流によって生じる熱によって分子の運動が活発になるジュール熱などが推定されている。

エウロパ表面で起こるプロセスをより深く知ることは、酸素分子が海に供給される量についての考察をする上で、欠かせないものです。今回の研究を見る限りでは、エウロパに独自の生命がいたとしても、酸素呼吸を行うものはかなり少なめか、存在しないのかもしれません。

また、エウロパ以外にも氷の下に海があると予測される天体は複数あるので、本研究の成果は海の環境の推定に影響する可能性もあります。

エウロパは、2023年4月に打ち上げられたヨーロッパ宇宙機関の木星氷衛星探査機“JUICE”や、NASAが2024年10月の打ち上げを目指して準備を進めている探査ミッション“エウロパ・クリッパー(Europa Clipper)”の探査対象になっています。

エウロパの地下海に生命は存在するのでしょうか?

いるとしたら、その生命は酸素呼吸を行っているのでしょうか?

“JUICE”や“エウロパ・クリッパー”が、新たな知見をもたらしてくれるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ