かみのけ座銀河団から数百万光年にわたって伸びるダークマターの様子が、すばる望遠鏡によってとらえられました。

宇宙の大規模構造を形作るダークマターの網の目状の分布が、これほどの規模で検出されたのは、今回が初めてのこと。

宇宙の標準理論を検証する上で、このことは重要な観測成果になるはずです。

ダークマターはどのように存在しているのか?

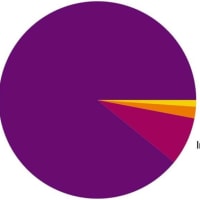

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきています。

観測可能な“宇宙の地平線”までの範囲内(直径およそ940億光年)には、およそ2兆個の銀河があると推定されていて、それぞれの銀河には平均すれば1000億の星があるとされています。

そこに、星間ガスや星間チリなども含めると、通常物質だけでもとてつもない量に思えますが、それでも全体からするとたったの4.9%でしかなく、残りのおよそ95%は電磁波による観測ができないので、今もってその正体は分かっていません。

それでは、ダークマターはどのように存在しているのでしょうか?

宇宙初期の急加速膨張“インフレーション”の際に生じた“原始ゆらぎ”がもとになり、ダークマターの密度の空間的なゆらぎが重力によって成長していくと考えられています。

“原始ゆらぎ”は、生成直後は非常に小さいものですが、重力不安定によって増幅され、非一様性を成長させていきます。

つまり、より小さな領域のゆらぎが重力の引力で成長し、ダークマターが密集した塊“ダークマターハロー”の領域を作り、ダークマターハローが何度も衝突・合体を繰り返すことで成長していきます。

そのダークマターハローの重力に引き寄せられた水素やヘリウムが集まり、星や銀河が作られ、網の目状に広がる宇宙の大規模構造を形成してきたと考えられています。

宇宙の大規模構造では、銀河がほとんど存在しない領域“ボイド”や、逆に銀河が多く集まる“フィラメント構造”など、銀河が偏って存在しています。

一般的に通常の物質は(衛星や惑星など)、ある程度以上の質量を持つサイズになると、丸くなります(液体の場合、微小重力環境なら小さくても丸くなる)。

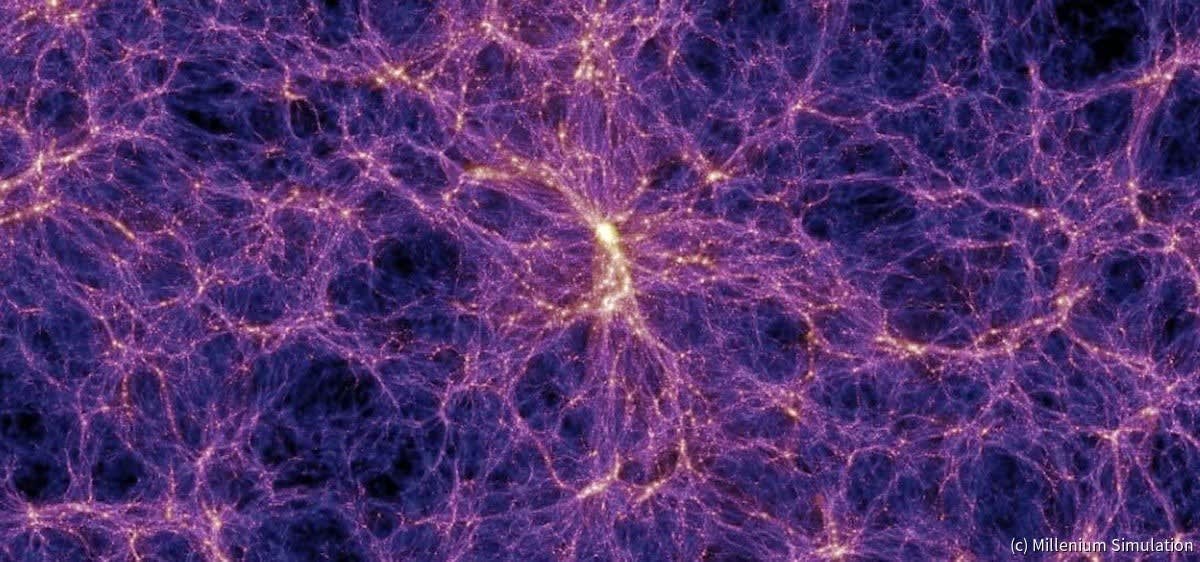

でも、ダークマターの場合は、銀河や銀河団が網の目構造を形成している“宇宙の大規模構造”の“骨格”になっていると考えられていて、細長い糸状の“コズミックウェブ”の形で存在していると考えられています。(図1)

ただ、ダークマターは、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質です。

このため、実際にダークマターそのものが糸状となっているのかが、確かめられた訳ではありません。

ダークマターの強い重力によって集積した通常物質が網目構造を作っていることで、間接的な証拠とされています。

ダークマターの構造を検出する

今回、延世大学の研究チームは、銀河団同士をつなぐダークマターの糸(フィラメント)の検出を試みています。

そこで着目したのが、かみのけ座銀河団でした。

かみのけ座銀河団は、私たちから最も近い大規模な銀河団の一つ。

地球から約3.2光年彼方に位置する“かみのけ座銀河団”は、1000個以上の銀河が密集している大きな銀河団で、しし座銀河団と共に、かみのけ座超銀河団を構成しています。

薄く広がったダークマターの構造を検出するのに、うってつけの観測対象でした。

唯一の問題は、見かけの広がりが大きいので、研究に必要な領域を十分にカバーできる望遠鏡がほとんどないことです。

そこで、今回の研究で用いられたのは、ハワイのマウナケア山に設置された“すばる望遠鏡”でした。

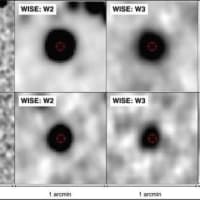

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”(※1)は、高感度、高解像度、そして広視野の組み合わせによって、銀河団から伸びるダークマターの姿を初めてとらえることに貢献しています。(図2)

その結果、数百万光年にもわたって伸びているダークマターは、この構造がコズミックウェブの一部であることを明確に示していました。

近年、異なる観測手法で得られる標準理論のパラメーター値に食い違いがあるという指摘がなされ、私たちの宇宙の理解への課題となっています。

天文学者たちはこのことを解明するために、基本的な仮定を一つ一つ注意深く再評価しているところです。

今回の発見も、そのような試みの一つになるそうです。

こちらの記事もどうぞ

宇宙の大規模構造を形作るダークマターの網の目状の分布が、これほどの規模で検出されたのは、今回が初めてのこと。

宇宙の標準理論を検証する上で、このことは重要な観測成果になるはずです。

この研究は、韓国・延世大学のJames Jeeさんたちの研究チームが進めています。

本研究は、英国の科学誌“ネイチャー・アストロノミー”に2024年1月5日付で掲載されました。

HyeongHan et al. "Weak-lensing detection of intracluster filaments in the Coma cluster"

本研究は、国立天文台 天文データセンターが運用するサイエンスアーカイブ“SMOKA”が提供するデータを利用したものです。

本研究は、英国の科学誌“ネイチャー・アストロノミー”に2024年1月5日付で掲載されました。

HyeongHan et al. "Weak-lensing detection of intracluster filaments in the Coma cluster"

本研究は、国立天文台 天文データセンターが運用するサイエンスアーカイブ“SMOKA”が提供するデータを利用したものです。

|

| 図1.宇宙の大規模構造のシミュレーション。ダークマターはこの図のように網目状に分布すると考えられている。ダークマターの“糸(フィラメント)”が何本も交わる“節”の部分には銀河団が形成される。(Credit: Millenium Simulation) |

ダークマターはどのように存在しているのか?

宇宙は正体不明の“ダークマター(26.8%)”と“ダークエネルギー(68.3%)”で満たされていて、身近な物質である“バリオン(陽子や中性子などの粒子で構成された普通の物質)”は、宇宙の中にわずか4.9%しか存在しないことが分かってきています。

観測可能な“宇宙の地平線”までの範囲内(直径およそ940億光年)には、およそ2兆個の銀河があると推定されていて、それぞれの銀河には平均すれば1000億の星があるとされています。

そこに、星間ガスや星間チリなども含めると、通常物質だけでもとてつもない量に思えますが、それでも全体からするとたったの4.9%でしかなく、残りのおよそ95%は電磁波による観測ができないので、今もってその正体は分かっていません。

それでは、ダークマターはどのように存在しているのでしょうか?

宇宙初期の急加速膨張“インフレーション”の際に生じた“原始ゆらぎ”がもとになり、ダークマターの密度の空間的なゆらぎが重力によって成長していくと考えられています。

“原始ゆらぎ”は、生成直後は非常に小さいものですが、重力不安定によって増幅され、非一様性を成長させていきます。

つまり、より小さな領域のゆらぎが重力の引力で成長し、ダークマターが密集した塊“ダークマターハロー”の領域を作り、ダークマターハローが何度も衝突・合体を繰り返すことで成長していきます。

そのダークマターハローの重力に引き寄せられた水素やヘリウムが集まり、星や銀河が作られ、網の目状に広がる宇宙の大規模構造を形成してきたと考えられています。

宇宙の大規模構造では、銀河がほとんど存在しない領域“ボイド”や、逆に銀河が多く集まる“フィラメント構造”など、銀河が偏って存在しています。

一般的に通常の物質は(衛星や惑星など)、ある程度以上の質量を持つサイズになると、丸くなります(液体の場合、微小重力環境なら小さくても丸くなる)。

でも、ダークマターの場合は、銀河や銀河団が網の目構造を形成している“宇宙の大規模構造”の“骨格”になっていると考えられていて、細長い糸状の“コズミックウェブ”の形で存在していると考えられています。(図1)

ただ、ダークマターは、光などの電磁波では観測することができず、重力を介してのみ間接的に存在を知ることができる物質です。

このため、実際にダークマターそのものが糸状となっているのかが、確かめられた訳ではありません。

ダークマターの強い重力によって集積した通常物質が網目構造を作っていることで、間接的な証拠とされています。

ダークマターの構造を検出する

今回、延世大学の研究チームは、銀河団同士をつなぐダークマターの糸(フィラメント)の検出を試みています。

そこで着目したのが、かみのけ座銀河団でした。

かみのけ座銀河団は、私たちから最も近い大規模な銀河団の一つ。

地球から約3.2光年彼方に位置する“かみのけ座銀河団”は、1000個以上の銀河が密集している大きな銀河団で、しし座銀河団と共に、かみのけ座超銀河団を構成しています。

薄く広がったダークマターの構造を検出するのに、うってつけの観測対象でした。

唯一の問題は、見かけの広がりが大きいので、研究に必要な領域を十分にカバーできる望遠鏡がほとんどないことです。

そこで、今回の研究で用いられたのは、ハワイのマウナケア山に設置された“すばる望遠鏡”でした。

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ“HSC(Hyper Suprime-cam)”(※1)は、高感度、高解像度、そして広視野の組み合わせによって、銀河団から伸びるダークマターの姿を初めてとらえることに貢献しています。(図2)

※1.“HSC(Hyper Suprime-Cam:ハイパー・シュプリーム・カム)”は、すばる望遠鏡に搭載されている超広視野主焦点カメラ。満月9個分の広さの天域を一度に撮影でき、独自に開発した116個のCCD素子により計8億7000万画素を持つ。まさに巨大な超広視野デジタルカメラといえる。

今回の研究では、“HSC”で撮影された銀河の形状が、ダークマターの存在によってごくわずかに歪められる“弱重力レンズ効果”(※2)を精密に測定し、ダークマターの分布が調べらています。※2.弱重力レンズ効果は、遠方の銀河から放たれた光が、手前にある銀河団など強い重力場を持つ領域を通過する際に光路が曲げられることで、遠方銀河がゆがんだり増光されて見える現象(重力レンズ効果)のうち、その程度が比較的小さいもの。ダークマターの分布は、弱重力レンズ効果を利用して求めることができる。

銀河団の中心部(画像中央)から、ダークマターが放射状に延びる様子がとらえられています。(図2)その結果、数百万光年にもわたって伸びているダークマターは、この構造がコズミックウェブの一部であることを明確に示していました。

近年、異なる観測手法で得られる標準理論のパラメーター値に食い違いがあるという指摘がなされ、私たちの宇宙の理解への課題となっています。

天文学者たちはこのことを解明するために、基本的な仮定を一つ一つ注意深く再評価しているところです。

今回の発見も、そのような試みの一つになるそうです。

こちらの記事もどうぞ