(就職説明会)

11月2日、MCPチーフストラテジストの嶋津洋樹氏は、増税先延ばしが将来世代にツケを回すという議論だけでなく、デフレから完全に脱却しないまま増税すれば、将来世代の人生を大きく左右しかねないという議論もすべきと指摘。写真は都内で行われた就職説明会、2016年3月撮影(2018年 ロイター/Yuya Shino)

① ""コラム:消費増税は時期尚早、将来世代に回るツケ=嶋津洋樹氏""

外為フォーラムコラム 2018年11月2日 / 10:25 / 44分前更新

嶋津洋樹 MCP チーフストラテジスト

[東京 2日] - 各種報道を見る限り、2019年10月の消費増税はほぼ既定路線になったようだ。財務省を始め財政再建を訴える人たちは、とりあえず胸をなでおろしていることだろう。世論も消費増税を支持しているようで、日本経済新聞とテレビ東京による世論調査(10月26─28日実施)では47%が賛成と、反対の46%を上回った。

※ これだけ僅差だと、余計にこの世論調査がどのようなアンケート内容で行ったかが

問題になりますし、賛成・反対の理由も重要です。

10月のロイター企業調査に至っては、「実施すべき」との回答が57%と、「実施しない方がよい」の43%を大幅に上回った。ロイターはその理由として、「財政健全化を先送りすべきではない」というのが「代表的な意見」と報じている。「少子高齢化が進行する中で、『(増税しなければ)社会保障制度が維持できない』」、「これ以上の先送りは、国民の先行き不透明感をあおるだけ」などの意見も取り上げている。

筆者も財政再建を先送りすべきではないと考えているし、その際に消費増税が安定した財源となることにも異論はない。しかし、それが来年10月で良いのかは問われるべきだ。少なくとも最近の経済指標は、国内景気が増税を乗り越えられるほど強い状態でその時期を迎えられない可能性を示している。

2カ月ぶりに減少した9月の鉱工業生産は、小幅な落ち込みにとどまるという市場の予想をあっさり裏切り、前年比1.1%低下した。7─9月期は前期比1.6%減と、3%減少した14年4─6月期以来の大幅な落ち込みを記録した。主因は台風や地震などの自然災害が相次いだことだろう。日銀の黒田東彦総裁が10月31日の記者会見で述べた通り、そうした影響は「基本的には一時的で」、「政府、民間企業も復旧の投資を行い、むしろ成長率を押し上げる」可能性もある。

<経済指標は6月ごろから弱含み>

しかし、8月の本コラムで指摘した通り、経済指標は6月ごろから弱さが目立つ。たとえば、工作機械受注は18年1月(48.8%増)以降、9月まで8カ月連続で伸びが鈍化。とくに中国向けは17年8月に前年の2.8倍増加していたものが、18年3月にはマイナスへ落ち込み、9月は前年比22%減と、7カ月連続で減少した。

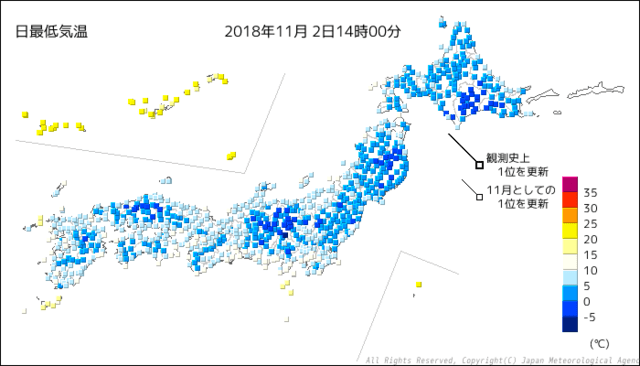

日本を訪れる外国人の数も9月は前年比5.3%減と、13年1月に1.9%減って以来のマイナス。季節変動をならしてみると前月比5.7%減となり、6月以降、4カ月連続で前月の水準を下回った。

インバウンドで湧く大阪府のシティホテルの客室利用率(全日本シティホテル連盟)は、同じく季節変動をならしてみると、18年5月の88.9%が直近のピークで、6月は83.2%へ急低下。それ以降、4カ月連続で低下し、9月は73.5%と12年3月以来の低水準となった。

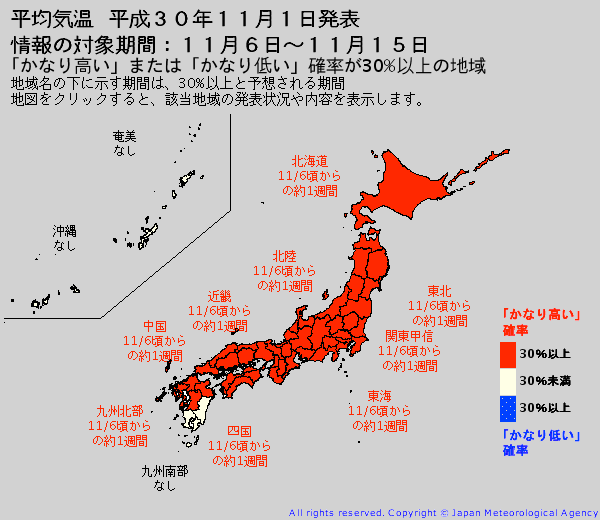

重要なのは、こうした経済指標の悪化が9月のみならず、それ以前から見えるということだ。そうした前提に立つと、景気の代表的な先行指標である新規求人数が9月に前年比6.6%減と16年10月以来の減少に転じたこと、そのマイナス幅が金融危機の影響を引きずる10年1月に13.4%減少して以来であることを、「一時的」と簡単に結論付けるわけにはいかない。国内景気は9月の自然災害で「一時的」に落ち込んだというよりも、それ以前からの弱さが露呈してきた可能性がある。

日本経済を取り巻く環境も、決して良好とは言えない。中国は今春以降、習近平国家主席が掲げるデレバレッジ(債務圧縮)方針への忖度(そんたく)が行き過ぎ、地方を中心に金融危機をほうふつさせるほど信用収縮が進んだ。金融当局などが迅速に対応して大事には至らなかったが、景気に急ブレーキがかかった状態にある。ハードランディングは回避できるとみているが、習主席が方針転換を明示しない限り、中国景気の足取りは重いままだろう。

米国は減税の追い風もあり、景気の回復が続く可能性は高いものの、プラス3─4%だった4月から9月の成長ペースを維持できるとは考えにくい。11月6日の中間選挙で共和党が上下両院とも制し、一段の減税など拡張的な財政政策が選択されるシナリオはゼロではない。しかし、その場合は米連邦準備理事会(FRB)に早期の金融政策正常化を促したり、ドル高がトランプ米大統領が推進する輸出振興を妨げたりするだろう。金利上昇に敏感な住宅市場に減速感があることも気がかりで、堅調な個人消費に水を差しかねない。

こうした状況で無理に消費増税に踏み切れば、日本の景気が失速するのは不可避だろう。安倍晋三政権は負担軽減策を講じ、万全の態勢で臨む姿勢を示すが、前回増税した14年4月を振り返るまでもなく、効果は未知数と言わざるを得ない。増税は一時的ではなく、恒久的に所得を減少させる。本気で影響を最小化しようとするのであれば、その減少分のいくらかを恒久的に補てんする必要があるだろう。

「そんなことを言っていたら、いつまでたっても財政再建などできないだろう」という声が聞こえてきそうだ。繰り返すが、筆者は財政再建の必要性を否定しているのではない。なぜデフレからの完全脱却を待てないのか、と主張しているだけだ。財政再建には、需給ギャップが明らかにプラスへ転じ、物価が2%で安定的に推移するようになってから取り組むべきである。

<若者の人生を左右>

内閣府と日銀の推計値によると、確かに需給ギャップはプラスに転じている。しかし、国際通貨基金(IMF)の試算値では、17年がマイナス0.864%、18年がマイナス0.749%と、明らかなマイナス圏にある。需給ギャップを用いて議論をするに当たっては、相当の幅を見ておく必要があるという常識に従えば、IMFの数値も考慮に入れるのは当然だ。

ロイターによると、IMFのラガルド専務理事は10月4日にインドネシアで麻生太郎財務相と会談した際、日本の消費税率の引き上げに支持を表明した。一方で、5%から8%に引き上げた4年前の増税に言及し、景気への影響には注意を払うよう伝えたという。ラガルド氏の発言を筆者なりに解釈すれば、IMFに理事まで派遣している国が下した判断を尊重しつつも、需給ギャップがマイナスの状態で増税をするのだから影響は大きくなる、くれぐれも慎重に、ということだろう。

そのIMFの分析によれば、日本の政府債務は名目GDP(国内総生産)比で235.6%、いわゆる「GDPの2倍以上」であるが、資産を勘案した純債務では5.8%に過ぎない。IMFが試算した31カ国中、最も大きな純債務を抱えるのはポルトガルで135.4%。125.3%の英国がそれに続く。統計が揃わないイタリアを除いた先進6カ国では、カナダのみが資産超過で、フランス、ドイツ、米国はそれぞれ42%、19.6%、16.7%と、日本よりも純債務が大きい。

日本では財政の話になると、なぜか急に「将来世代にツケを回すな」という声が出て、増税は当然という結論になる。しかし、需給ギャップがマイナスのまま財政再建を急げば、景気に大きな負荷がかかり、デフレに陥るリスクすらある。若者が希望通りの仕事に就けない、それどころか仕事がないという、つい最近まで日本が経験していた縮小均衡の世界である。

今も日本企業の多くは新卒を一括採用し、社会人としてのスキルは就職後に時間をかけて習得させるのが基本だ。つまり最初に正社員として就職できないと、その後の選択肢は大きく制限される社会である。増税先延ばしが将来世代にツケを回すという議論だけでなく、デフレから完全に脱却しないまま来年10月に増税すれば、将来世代の人生を大きく左右しかねないという議論もすべきだろう。

(本コラムは、ロイター日本語ニュースサイトの外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています)

*嶋津洋樹氏は、1998年に三和銀行へ入行後、シンクタンク、証券会社へ出向。その後、みずほ証券、BNPパリバアセットマネジメントなどを経て2016年より現職。エコノミスト、ストラテジスト、ポートフォリオマネジャーとしての経験を活かし、経済、金融市場、政治の分析に携わる。共著に「アベノミクスは進化する」(中央経済社)

🌸 ここでは、詳しく書いている余裕がないのですが、一点、何時もこのような消費税

論議で、増税後の歳出の変化と効果、そうしてもう少し大きな財政の枠組みで歳出の

無駄がないかどうかの検討が欠けているという致命的な欠陥があります。

会計検査院の指摘など氷山の水面に出ている部分だけです。巨大な無駄は海面下

にあります。

ただし、このような主張をする経済学者や評論家は、マスメディアがネグレクトし

ています。