http://www.enjyouji.jp/about/p2.html

奈良市外から柳生の郷……江戸時代の剣豪「柳生十兵衛」の郷へむかう「柳生街道」の途中で見つけたお寺。

お寺巡り大好きの私、観逃がせません!!

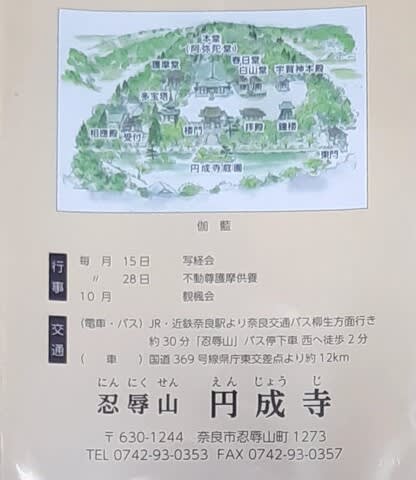

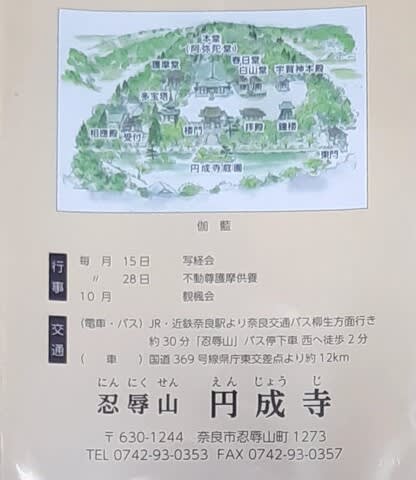

●柳生街道随一の名刹「忍辱山(にんにくせん)・円成寺(えんじょうじ)」とお読み上げ。

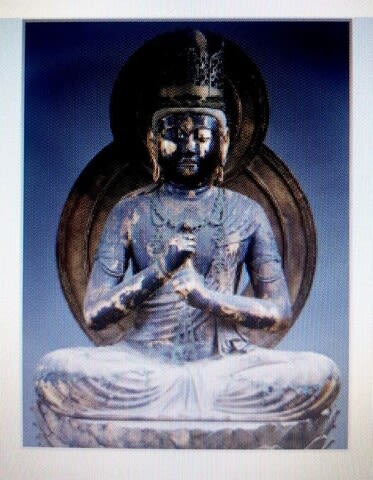

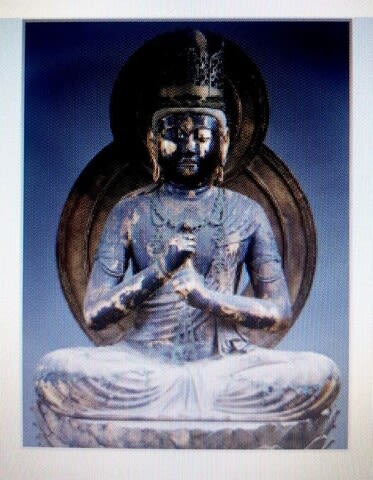

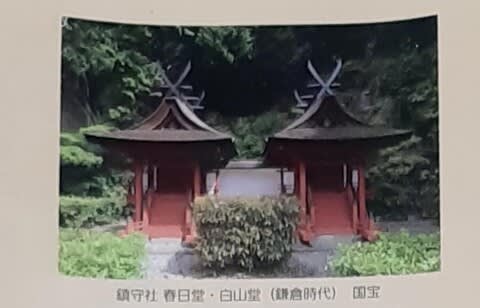

●円成寺・・・仁王門本堂は藤原期の阿弥陀堂様式の室町建築です。大仏師運慶青年期在銘の大日如来像(国宝)

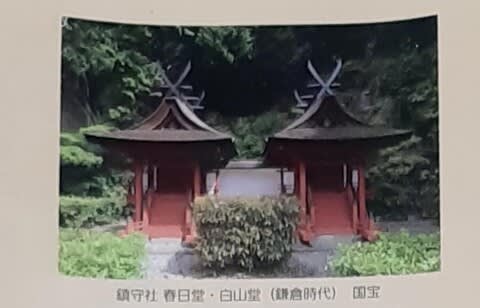

は相應殿に安置されています。また、鎮守春日堂、白山堂(国宝)は、全国最古の春日造社殿となります。

円成寺庭園(名勝)は藤原期の浄土式舟遊式の名園です。

●忍辱山の「忍辱」とは、菩薩の修行すべき六つの徳目をあらわす

菩薩行六波羅蜜(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・般若)のひとつで、

いかなる身心の苦悩をも耐え忍ぶというということを意味しているそうです。

秋は、紅葉が「ひときわ美しい」そうです・・・次回は秋に来てみたとおもいます。

秋の様子……写真はお借りしました。

入り口付近の立て看板「国宝」の文字が目に飛び込んで来ました。

●若き日の「運慶」が11ヶ月という長期間・・・通常のほぼ三倍の月日をかけて仕上げたという「大日如来」

特別拝観などではなく入館料500円で、いつでも拝観できます!年中「御開帳」とはありがたい。

境内内にある「春日堂」こちらも国宝であるとか。

山門かと

後ろ側

●奈良・天平頃~平安~室町にかけての建築のようです。

奈良には京都よりも格段に古いお寺が残されていますが

平日に訪問すると人影は、まばらです。

京都のように「インバウンド客」で、あふれかえることを望まない

奈良人の心意気を感じてしまいました。

観光バスでお越しの皆さんに、ちゃっかり交じって、ガイドさんの解説も拝聴でき

ラッキーしました。

思いがけず出会った名刹・・・今度は秋の紅葉の頃ゆっくり来てみようと思います。

本日ご訪問下さいました皆様ありがとうございました・・・

小雨模様の11月25日・・・奈良へ

小雨模様の11月25日・・・奈良へ さて、大野寺・・宇陀市の山奥にありました。

さて、大野寺・・宇陀市の山奥にありました。

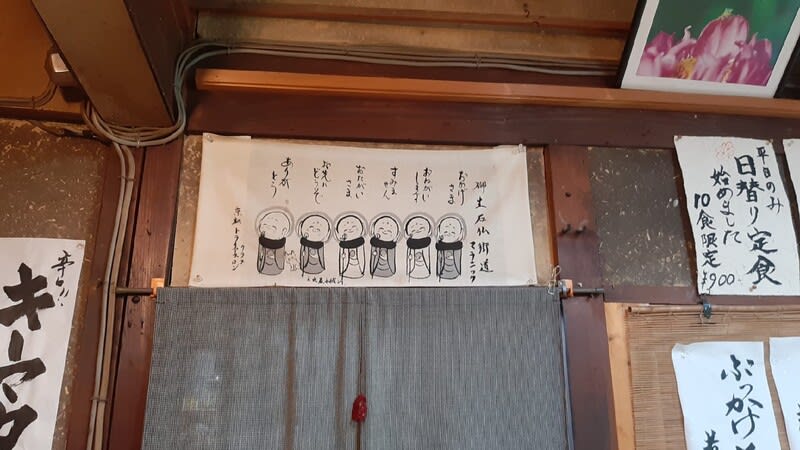

こんな日があってもいい

こんな日があってもいい

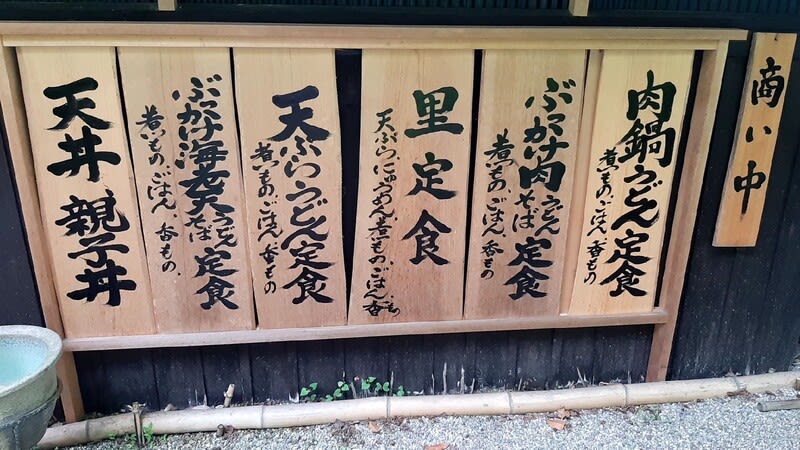

お品書きの書もなかなか立派。

お品書きの書もなかなか立派。 入ってみました

入ってみました

秋は、紅葉が「ひときわ美しい」そうです・・・次回は秋に来てみたとおもいます。

秋は、紅葉が「ひときわ美しい」そうです・・・次回は秋に来てみたとおもいます。