昨日から千代紙遊びをしています。

見出しの写真は、チップ入れ。外国のホテルなどではチップが付きもの。で、千代紙を折って中に小銭を入れ。

枕の下に入れておきます(^-^)・・・風流・・・自己満足?(^-^)

千代紙・・・正方形の四角い紙・・・いつごろこんな風流な名前がつけられたのでしょうか?

調べてみました。

千代紙。正方形の日本の 伝統的な模様や紋 が入っているものを指す場合が多く、

特に 和紙で作られたものを を千代紙と呼ぶのだそうです。

千代紙は、一般的に折り紙と同様の呼ばれ方をする場合も多いのですが、

現代では特に洋紙で作られている正方形の模様が入った紙を「折り紙」

和紙で作られているものを「千代紙」と、呼び分けられているそうです・・・なるほど!納得!

で、その「千代紙」という呼称は、千代姫という女性名から採ったとも、

千代田城とも呼ばれた江戸城の大奥で好まれたからとも、いわれるとのことでした・・勉強になりました。

これは匂い袋。やはり千代紙を切って折り込み、組み合わせた入れ物に。

着物用の「お香」を入れて「お便りなどに」同封します。生徒さんから教えて頂きました。風流・・・(^-^)

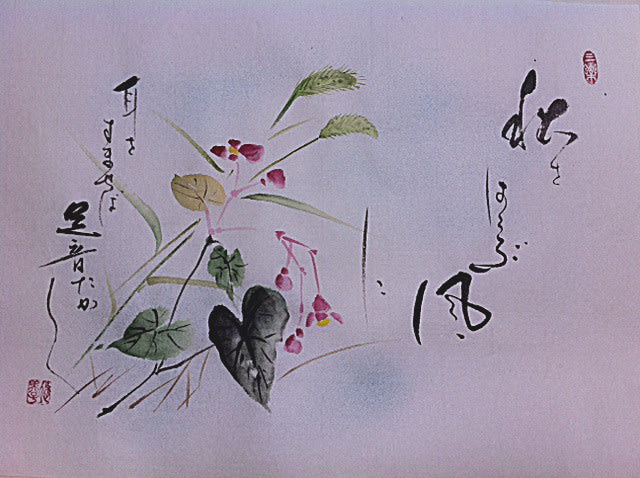

最後に扇子です!

藤の花を描いて、仕立てて頂きました。

夏の必需品・・・女性の嗜みです・・・おおげさ?(^-^)

日本っていいなあ!

そんな今日でした・・・

皆様ご訪問有難うございました・・・・・・・

ベランダからの空

ベランダからの空

英訳すると

英訳すると