京都の南方面にある「城南宮」は方除け(ほうよけ)大社。

引っ越しの時「方よけ」のお札を頂きに行ったのは・・・40年前!

今日は生徒さん達と総勢「7人で」観梅に・・・まいりました。

梅は7分咲きと言ったところでした。

空が綺麗でした。

辺りの空気を淡やかな色に染めて、馥郁と香る「白梅」「紅梅」「黒梅」

一輪一輪は主張がないけれどよく見れば、そこに本当に素晴らしい「宇宙」がある。

創りたまいし神は素晴らしい。

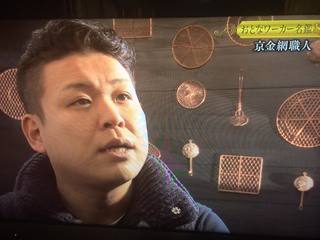

さて、城南宮と言えば「曲水の宴」で有名ですよね。

毎年4月29日と11月3日に、神苑・楽水苑内の平安の庭で催される王朝時代を偲ばせる雅やかな行事です。

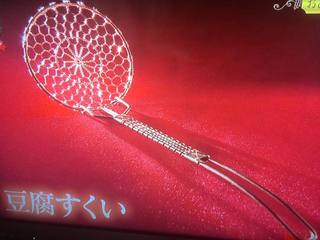

琴の音色の中、平安時代の装束を身につけた数人の歌人が庭園の遣水(やりみず)という流れに沿って

座に著き、水干姿の童子が川上より鴛鴦の姿をかたどった「羽觴」に乗せて流す。

歌人は和歌を一首詠み、短冊にしたため、前を流れてくる羽觴を取り盃のお酒を戴くという

王朝貴族の風流な歌会。

TV放映もあるのでご存じの方も多いと思います。

↓こんな感じですね・・・写真はお借りしました。

平安の雅を残す「城南宮」

梅処ですが、椿も見事でした。

椿と「梅を一輪」コラージュしてみました。(同じ椿ばかりかな?)

庭には楓も多く、秋には艶やかな競演が目と心を楽しませてくれる事でしょう。

城南宮は

京都市伏見区中島鳥羽離宮町7番地

交通の便は少し悪いのですが。

是非お出かけくださいませ。。。清々しく、たおやかな風が吹いていますよ!

3月22日迄だそうです。

本日ご訪問くださいました「皆様」有難うございました・・・

2005年1月 青蓮院門跡 華頂殿 襖絵 蓮 三部作

2005年1月 青蓮院門跡 華頂殿 襖絵 蓮 三部作

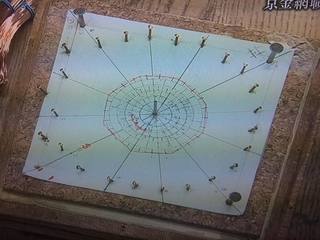

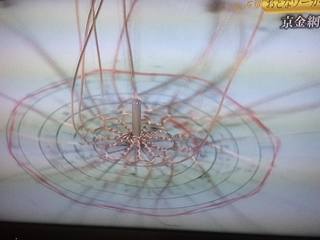

明治神宮の「吊り灯籠」の家紋です。

明治神宮の「吊り灯籠」の家紋です。