平成8年(1996年)広報ささかみ2月号の表紙 阿賀野市笹岡 小林糀(こうじ)店の笹味噌

この時代、笹味噌は新潟ロシア村でも販売していました。

(上)笹神村作成の観光パンフレットから

平成8年(1996年)広報ささかみ2月号の表紙 阿賀野市笹岡 小林糀(こうじ)店の笹味噌

この時代、笹味噌は新潟ロシア村でも販売していました。

(上)笹神村作成の観光パンフレットから

昭和46年(1971年)2月 51年前に新潟市(中央区)柾谷小路にある本屋で本を購入。その本に入っていた「しおり」

一番上の写真、右上のビル上部の看板には「新潟相互銀行」という文字が。今は無き銀行の看板です。

今見るとこの写真、レトロな雰囲気です。

2022年4月11日 阿賀野市小島 梅護寺(ばいごじ)の「八房の梅」満開

数珠掛桜は、まだ蕾でした。

阿賀野市(旧笹神村)やまびこ通り 平成7年(1995年)10月10日 「広報ささかみ」11月号から

今年で7年目を迎える「やまびこ通り歩け歩けフェスタ」に、村内外から参加者が多く押し寄せ、午前10時のスタート時にはスキー場の駐車場が一杯。その後も増え続け最終的には3千人あまりが来場。出湯登山用駐車場では、JRささかみと出湯温泉観光協会が用意したコシヒカリおにぎりと鯉汁千食は、30分ほどでなくなった。午後からは南部郷と豊浦町の商工会青年部の人たちが石臼で餅をつき、大勢の参加者にふるまった。

27年前の10月10日、やまびこ通りの人気は凄かったですね。

平成7年(1995年)11月の笹神村「広報ささかみ」から。 農業法人 笹神村柿生産組合の収穫風景

この時代、「柿」を生産、販売のニュースを多く見ました。 現在、「阿賀野市 柿」で検索すると阿賀野市役所農林課 農林企画係が、柿作りの就農者を募集しています。柿生産者の高齢化と後継者不足が原因で、お任せしたい農地・柿の木があるそうです。 関心のある方はネットでお調べください。 広報の表紙から27年目の話です。

2022年4月9日撮影 阿賀野市在住の、石の彫刻家・荻野弘一さんの彫刻展が新潟市北区の北区役所1階 交流スペースで開催されています。 2022年4月3日~4月23日 ぜひ、ご覧ください。土・日曜日でも見れます。

取壊し予定の旧公民館の裏に会場があります。 入場無料。 偶然、作家の荻野さんにお会いしました。

(上)中央の小石の群れは、福島潟の川の流れをイメージしています。奥のスクリーンに映っているのは福島潟のサギ

荻野さんの作品は、外国のお金持ちの人が購入されているそうです。

荻野さんの作品は、外国のお金持ちの人が購入されているそうです。

4月5日の新潟日報で紹介されました(上右) 豊栄地区公民館が撮影・SNS発信OKと表示(上左)

2022年9月27日の新潟日報の記事から

東京・六本木の国立新美術館で9月に開催された第106回二科展で、彫刻の荻野弘一さんが会員推挙されました。

新潟日報の第21面には、荻野弘一さんの彫刻「電車ごっこ(思い出)」がカラー写真で紹介さらました。

(上)1996年9月 荻野弘一 「第8回 神戸具象彫刻大賞展 大賞受賞」

阿賀野市下福岡の近くの市道脇に設置されている、石の彫刻。阿賀野市の彫刻家・荻野(おぎの)弘一さんの作品です。

上の写真の場所に展示

上の写真の場所に展示

同じ場所に展示

同じ場所に展示

同じ場所に展示

同じ場所に展示

同じ場所に展示

同じ場所に展示

この作品は、阿賀野市役所笹神支所のロビーに設置。題「道しるべ」

この作品は、阿賀野市役所笹神支所のロビーに設置。題「道しるべ」

2003年 個展の案内葉書

2003年 個展の案内葉書

題名「ラクダの国」 御影石 高さ0.36㎝ 幅82㎝ 奥行10㎝ 新潟市北区の豊栄地区公民館 ワークショップも開催

2004年 個展の案内葉書

2004年 個展の案内葉書

2004年7月2日~7月11日 新潟市中央区西堀通5番町 楓画廊アネックスにて開催

作品名「うしろの正面だれ」 ポルトガルの石 W50.0×D55.0×H24.0cm

案内葉書の文面 「私は田舎の小さな世界に暮らし、そらを見上げて雲を見、風を感じ、山を眺め森、岩、小川を想い海を想像しています。そんな小さな世界の中から湧き出てくる私の想いを表現してみました。 荻野弘一」

個展の案内葉書

個展の案内葉書

2005年2月11日~20日 新潟市北区の豊栄地区公民館で個展開催 作品題名「破壊するものされるもの」

H31×W37×D37㎝ 男鹿石 2月13日 復興を願うワークショップも開催

2005年 個展の案内葉書

2005年 個展の案内葉書

題名「ひょうたん族」 H30×W42×D12㎝ 男鹿石 2005年7月2日~17日 新発田市中曽根町の「ギャラリー彩」で個展を開催。7月2日と3日にワークショップ(石のペンダント作り)開催

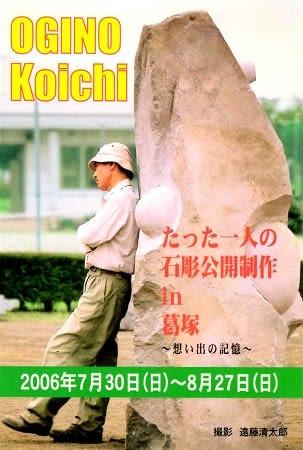

2006年 個展の案内葉書 荻野さんは、1954年生

2006年 個展の案内葉書 荻野さんは、1954年生

2006年7月30日~8月27日 「たった一人の石彫公開制作 in 葛塚」 (豊栄地区公民館 葛塚地域づくり講座Ⅰ)会場・葛塚中学校跡地(文化会館建設予定地)

後援・BSN新潟放送/NST新潟総合テレビ/TeNYテレビ新潟/新潟テレビ21/新潟日報社/朝日新聞新潟総局/斎藤石材店(有)

2008年 個展の案内葉書 2008年3月1日~3月11日 新潟市北区の豊栄地区公民館で開催 3月2日にワークショップ開催(木と針金を使い、楽しみながら簡単な作品作り)

2008年 個展の案内葉書 2008年3月1日~3月11日 新潟市北区の豊栄地区公民館で開催 3月2日にワークショップ開催(木と針金を使い、楽しみながら簡単な作品作り)

2010年(平成22年)6月 新潟市北区の豊栄地区公民館で個展。上の写真の左側、黒い石の彫り物。下記の私が買った作品と同じ。もう一つ、同じような形をした赤い石の作品があったんですね。

2010年(平成22年)6月 新潟市北区の豊栄地区公民館で個展。上の写真の左側、黒い石の彫り物。下記の私が買った作品と同じ。もう一つ、同じような形をした赤い石の作品があったんですね。

上の作品は、2013年7月に阿賀野市畑江の「松ぼっくり」で、荻野弘一さんが個展を開催されたときに購入。

この個展は小品が多かったです。「松ぼっくり」は、現在 閉店しました。

2016年9月、東京都で開催された二科展の彫刻部門で特選に選ばれました。

荻野さんは、国内や外国の公募展で入賞されています。加茂市の加茂山公園にも入賞作品が購入され展示されています。

2020年11月13日~23日まで、新発田市の「令和2年度 新発田市所蔵美術作品展、1970~2020 新発田の美術50年」に近隣の芸術家として荻野弘一さんが招待され作品を展示。撮影禁止だったので作品の写真無し。パンフレットには作品名・北北西へ。荻野弘一(1954~)の造形は、おおらかで命を肯定する力に常にあふれ、フォルムの連続とその変奏により、空間すなわち世界に対して開放的な親密性を生みだす。と、紹介されています。

(上)2022年4月3日~4月23日 新潟市北区役所1階の交流スペースで荻野弘一さんの彫刻展開催。

← 2022年8月5日開店した「道の駅あがの」に設置

← 2022年8月5日開店した「道の駅あがの」に設置

2022年4月8日(金)朝、自宅の庭でウグイスの鳴き声が・・・

2022年4月8日(金)朝、自宅の庭でウグイスの鳴き声が・・・

今年初めて、ウグイスの鳴き声が聞こえました。何か良いことが あるかなと思いました。

ダイヤル式の家庭用金庫、10年間も番号を忘れ開けられなかったのに、急に番号を思い出し開きました。

「広報ささかみ」1995年(平成7年)5月号から この1ヶ月前に笹神村に「新潟県北部地震」がありました。

昔、車の無い時代は大きな集落に豆腐や油揚げなどを作って売っている家がありました。又、雑貨屋も有りました。

写真の阿賀野市(旧笹神村)大室集落「約100軒ほど」の中心部にあった「山田屋」さん。油揚げのほかに雑貨・菓子・酒なども販売されていました。現在は廃業されています。廃校になりましたが、近くに大室小学校もありました。

竹かご 小林ミドリ・82歳

竹かご 小林ミドリ・82歳

阿賀野市(旧笹神村の「広報ささかみ」から)1996年(平成8年)4月号の記事から 笹神村合併40周年誌

竹かご作りで昭和59年(1984年)黄綬褒章を受賞

竹かご作りで昭和59年(1984年)黄綬褒章を受賞

小林ミドリ(82歳・今板集落)は、今板生まれ。6歳のときから竹かご作りを手伝った。当時は今板集落のほとんどの家庭で台所で使う実用品の竹カゴを作っていた。戦前、夫の仕事の関係で故郷を一時離れ、神戸に10年間住んだ。昭和42年(1967年)ころからビニール製品が急速に普及。竹かごの仕事が減り作る人が徐々に減った。しかし、偶然出会った村上市の民芸屋に勧められ、民芸用竹かごをミドリさんが作り始めた。昭和45年、長年病に倒れていた夫が他界。「今板の竹かごをお前の手で日本一に」と臨終の言葉をかみ締め、昼夜竹かご作りに励んだ。昭和47年(1972年)に初めて日本民芸公募展に出品し最優秀賞。昭和51年から3年連続でこの賞に輝いた。昭和57年に発表した独創的な「夢二籠」は、22種類の竹かごの内、最も人気が高い。昭和59年(1984年)には勤労者で特に功績のあった人に贈られる黄綬褒章を受賞。最大の悩みは後継者。一時、息子の利勝さんが数年間挑戦したが、利益が少なく見切りをつけた(手の込んだ夢二籠が1個4~5千円。どんなに頑張っても1日1個しか製作できない。全て手作業で大量生産できない竹かごがこの値段。値上げも十数年していない)。・・・ミドリさんは現在、死亡。横山集落に若い女性が竹かごつくりを継続している情報有り。26年前の話です。文章は広報ささかみを要約しました。