2024年 年賀ハガキの当選切手

2024年 年賀ハガキの当選切手

10年ほど前から年賀状を廃止しました。ただ、切れない縁もあり年に5枚ほど頂きます。

年賀ハガキの当選番号を今頃確認したら1枚、切手シートが当選していました。63円+84円=147円の「お年玉」でした。

2024年 年賀ハガキの当選切手

2024年 年賀ハガキの当選切手

10年ほど前から年賀状を廃止しました。ただ、切れない縁もあり年に5枚ほど頂きます。

年賀ハガキの当選番号を今頃確認したら1枚、切手シートが当選していました。63円+84円=147円の「お年玉」でした。

(上と下) 2024年1月下旬の平日、新潟市江南区にあるイオン南で昼食。「長崎ちゃんぽん」を食べました。

長崎ちゃんぽんを食べたのは20年ぶり? 普段はラーメン派なので、長崎ちゃんぽんの味を忘れていたので食べました。

店の名前は「長崎ちゃんぽん リンガーハット」。720円+0.5玉50円= 770円でした。美味でした。隣席の女性も「ちゃんぽん」でした。

もちもちの自家製太麺、とんこつスープ、1杯に255gの国産野菜が入っています。

平日のAM11:30分ころ

平日のAM11:30分ころ

石川県から新発田市に移住してきた城主・溝口秀勝と市島家 1

慶長3年(1598年)石川県加賀市の大聖寺城から新発田市に城主として移住してきた49歳の溝口秀勝(慶長15年、1610年9月28日没 61歳。移住して11年後)。 市島家は弥惣右衛門と子・治兵衛(と、その家族?)も移住してきた。

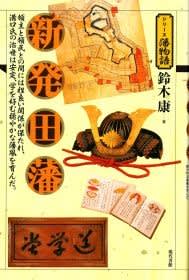

新発田に移住した溝口家について、詳しい本があります。(下)の「シリーズ藩物 新発田藩」です。

この本は(株)現代書館が2008年8月に初版を発行。著者の鈴木康さんは、昭和25年生、新潟県旧荒川町生・新発田市職員・新発田郷土研究会理事・編著書に「城下町新発田400年のあゆみ」「城下町しばた」、その他「新発田郷土史」への起稿数編(初版発行時のデータ)。関心のある方は購入してお読みください。新発田市の歴史図書館2階で閲覧できます。 この本の一部抜粋・略記・追記して新発田藩について紹介します。

この本は(株)現代書館が2008年8月に初版を発行。著者の鈴木康さんは、昭和25年生、新潟県旧荒川町生・新発田市職員・新発田郷土研究会理事・編著書に「城下町新発田400年のあゆみ」「城下町しばた」、その他「新発田郷土史」への起稿数編(初版発行時のデータ)。関心のある方は購入してお読みください。新発田市の歴史図書館2階で閲覧できます。 この本の一部抜粋・略記・追記して新発田藩について紹介します。

天正15年(1587年)5月 上杉景勝(30歳)、水原城を攻め落とす。 10月25日、7ヶ年の抗争の末に新発田城が落城し、新発田氏が滅亡する(新発田の乱の終結)、城主・新発田重家(39歳)が自害。

豊臣秀吉が天下を統一(1590年)した後の慶長3年(1598年)正月、上杉景勝(41歳)は会津へ移封され「阿賀野市旧水原町の水原城主・水原常陸介親憲も会津へ同行し、福島県の福島城主(5,500石)になる」。その後、石田三成(37歳)が検地を行う為に越後を預り、4月2日に代わって越前(福井県)北ノ庄の堀秀治(21歳)が越後国主となり、春日山城(新潟県上越市)へ来た。この時、豊臣秀吉の家臣として手柄を立てた溝口秀勝(49歳)が堀氏の与力(戦に協力する)大名として6万石を与えられ新発田に来た。それは徳川家康が江戸に幕府を開く5年前のことである。 新発田への移封に際して豊臣秀吉は溝口氏に家臣は上級者から最下級者の者まで全部引き連れて新発田に移る事、さらに検地帳面に登録した百姓は一切連れて行ってはいけないと命じた。ただ、百姓の分家や2・3男は一緒に移住した可能性がある。溝口氏の連れて来た家臣は名簿を見ると、2千石から100石前後まで96人の士分の名前がある。この士分96人のなかに市島の先祖がいると思われる。その下の取次(物資を調達などを行う、いわゆる軍属のことか?)中間・小者等の卒分の名前はない。しかし大聖寺藩主時代の天正17年(1589年)、京東山大仏殿普請手伝いに際し、3分の2軍役役令で割り当てられた人数が1,400人であるので、家臣総数は2,100人となる。移封にあたって、奉公人は一人残さず召し連れていくことを秀吉から命じられているので、2千人を超す家臣が従ったと考えてよい。いずれも、今日の栄光を生み出すのに、ともに苦労した功臣であった。そして仮に妻と子を2人とすれば、総勢8千人を超える大移動であったと考えられる。 市島家の先祖も、嫌でも大聖寺から新発田に移住しなければならなかった。

| 投稿日時 | <input id="entry-created-time" class="flatpickr-input" type="text" value="2024-01-27 18:00:00" /> 現在日時をセット |

|---|---|

| 見出し画像 | 未設定 <input id="image-manager" type="button" value="画像を選択・解除" /> |

| スタッフにアピール |

溝口秀勝の移封によって、その菩提寺の大麟寺も移って来た。この寺は秀勝が大聖寺時代、宗廟として草創したもので、秀勝没後は、その法号をとって「浄見寺」と改名した。今の宝光寺の祖である。また瑞雲寺、託明寺も従ってきたという。そのほかに、御用商人・大工頭・鋳物師・塗師頭等の御用職人も移住した。大変な人数の移動であった。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、溝口氏は豊臣方でなく徳川方についた。勝った方についたので、徳川幕府時代でも溝口氏は新発田藩主を継続できた。しかし、外様大名である。

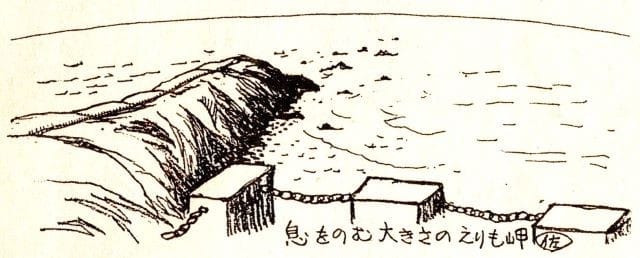

旅をして、期待はずれの風景に失望することもあるが、予想以上の景観に感激することもある。 「えりも岬」は、予想をはるかに超えた感激の地だった。 巨大な怪獣の鞍部と言った感じの「えりも岬」に着く。強風のために樹木が育たないとかで草原台地だ。

台地上の広い駐車場脇の土産店から、森進一の「襟裳岬」の歌が主題歌のように流れていた。 えりも町から、日高の通称サラブレッドロードを車で走った。草を食む褐色の競走馬と牧場の柵が、絵のような風景だった。 日高昆布で知られる三石海岸で、腰まで波に浸かりながら柄の長い鎌で昆布採りをする。漁師の家族たちの風景も豪快な絵だった。

絵・佐藤達 平成8年(1996年) 車で北海道を30回以上旅する。家・柏崎市

絵・佐藤達 平成8年(1996年) 車で北海道を30回以上旅する。家・柏崎市

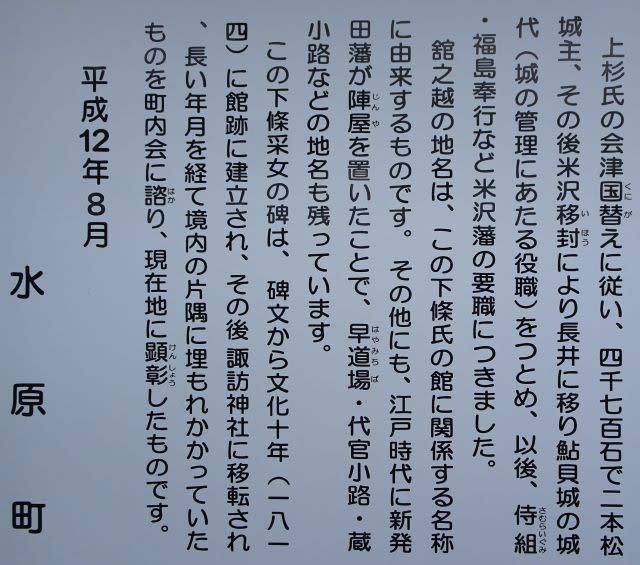

2022年10月29日 阿賀野市山口町1丁目 下条城の跡地

場所は安野小学校裏手(北側)、下越労務協会隣「山口町1丁目10番」にある館之越集会所の隣。ここに伊豆国から源頼朝の命により地頭(じとう)として派遣された大見一族の「大見家久」が1256年、この下条(げじょう。昔は大字下条。現在は住居表示により山口町1丁目)に館を構え、下条氏を名乗ることになった。 (下)は敷地内に建つ説明文。

織田氏と上杉氏の争いである1582年の新発田の乱では、上杉景勝の前線拠点として重要な役割を果たした。

(下)の説明文を参照 下条氏は有名な「川中島合戦」にも参陣した。

(下)下条氏は上杉景勝の会津国替えに従い、4,700石で福島県の二本松城主に。その後、山形県米沢に移封。鮎貝城の城代になる。

この地「館之越 たてのこし」は、下条氏の館に関係する名称に由来するもの。 水原常陸介親憲も会津に移封した。

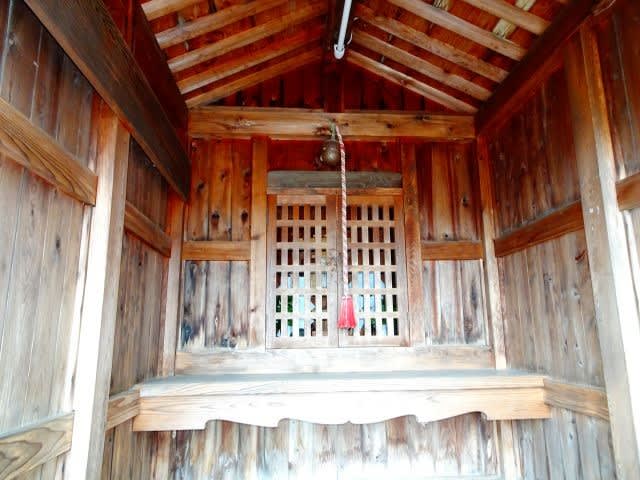

(下)同一敷地内にある日吉神社。 小さな建物です。

2024年1月15(日)晴天だけど風の強い日でした。

2024年1月15(日)晴天だけど風の強い日でした。

← 神門

← 神門

神社は1日と15日に参拝するのが良いと聞き、15日昼に行きました。元旦は参拝客が多く、15日ならと行ったのですが、同じように考える人が多く、12時30分の時間なのに大勢の参拝客がいました。 長い石の階段を昇り、拝殿に到着。

←拝殿前から奥の本殿を撮影。

←拝殿前から奥の本殿を撮影。

(上左)拝殿からの帰り道。昇り石段の、横の小道から帰ります。(上右)駐車場には「あん鯛」の売店が人気でした。

頂いてきた「福豆」。中身の豆と菓子。

頂いてきた「福豆」。中身の豆と菓子。

今年1年、良いことが ありますように!

翌日は、写真のような雪景色でした。

翌日は、写真のような雪景色でした。

荒川らーめん魂あしら 万代シティ店の、(下)「味噌バターらーめん 930円」 美味でした。

2014年1月31日 撮影。 平日でしたが、昼時 混んでいました。

(下)2023年2月7日 投稿の記事

2023年1月29日 新潟市の万代シルバーホテルビル2階 万代シティのフードコートに「荒川らーめん魂あしら 万代シテイ店」があります。ここで上の写真「特製味噌らーめん 980円」を注文し食べました。 美味でした。店は下記の写真、緑色矢印先にあります。

矢印先の道路向かい(右側)は、バスセンターのビル

矢印先の道路向かい(右側)は、バスセンターのビル

下記は2023年1月26日投稿の記事。 らーめんが美味しかったので1月29日も食べに行きました。

新潟市中央区 万代シテイ2階にある「荒川ラーメン魂あしら・万代シテイ店」の味噌らーめん(下)780円 美味でした

こちらの店、旧紀伊国屋書店のあった場所にあります。1月15日(日)昼まえでしたが、混雑していました。

新発田市加治地域・7号線脇にある「ラーメン赤シャモジ本店」と同グループ店です。人気店です。

石川県加賀市・大聖寺(だいしょうじ)城主の溝口秀勝と市島家

大聖寺城(だいしょうじじょう)は、加賀国江沼郡大聖寺(現・石川県加賀市大聖寺錦町)の標高70m程の錦城山に立地。

本丸を中心に6つの郭が連なる連郭式城郭。東西約45m、南北約17mの本丸には高さ約4mの鉤形の土塁があった。1615年に廃城。

天正11年(1583年)の賊の岳の戦いで柴田勝家が敗れた後は、丹波長秀の与力として溝口秀勝が大聖寺城主として、4万4千石で置かれた。この時に(市島)弥惣右衛門も随従して加賀に入国。財力にまかせて、引き続き溝口家の御用達をつとめた。 11月14日、溝口秀勝は従五位下・伯耆守に叙任され、豊臣秀吉から偏諱を受けて秀勝と改名(それまでは元服後の金右衛門)。朝鮮派兵の際は肥前国(びぜんのくに。佐賀県と長崎県にあたる)名古屋城を守備した。

天正13年(1585年)4月、溝口秀勝が仕えた丹波長秀が病没(一説には自害)し、その長男・長重が家督を継いで北ノ庄城主となるが、閏8月、息子の長重は豊臣秀吉により削封された。この時、豊臣秀吉は丹波の家人の有力な者を自分の家臣に取り立てたが、この際、溝口家も秀吉から改めて朱印状を受け、大名として独立した。

丹波氏のあと越前を領した堀秀征の与力として、引き続き溝口秀勝が大聖寺城主として配属された。 その後、天正15年(1587年)九州島津氏征伐、天正18年(1590年)小田原北条氏征伐に参陣、文禄・慶長の二度にわたる朝鮮出兵で武功を重ね、内政面では天正16年(1588年)近世史成立の重要指標である刀狩りを行って、その領内の兵農分離を推し進めた。

慶長3年(1598年)、上杉景勝の会津移封の後に越後国主として入国した堀秀治は与力大名となり、溝口秀勝も随伴、越後蒲原に6万石を与えられ、新発田市に来た。この時、(市島)弥惣右衛門も一家で随伴転居して来た。住所は新発田市五十公野に置いた。

絵・佐藤達 1996年

絵・佐藤達 1996年

北海道へ旅する人の目的地の一つに、摩周湖があると思う。「神秘の湖」「霧の摩周湖」などと呼ばれ、沢山の観光客が訪れる。

人の少ない裏摩周へ向けて、摩周湖・中標津線を清里から走る。斜里岳に見守られながら麦畑の中を走る。 途中、周りに不似合いな程のおしゃれな建物「きよさと焼酎工場」が見えてくる。製造過程が見学でき、試飲もできる。摩周湖の湧き水を使っているとのこと。

清里峠頂上で右折し、新しく整備された道を展望台へ。摩周岳が目の前に迫り、右方に中島(カムイシュ島)と、はるか対岸が見える。

摩周湖第一展望台は数十台の観光バスと人で溢れ、湖が見えたことの幸運を喜び合っていた。 観光地化した摩周湖だが、やはり神秘の湖である。

市島家が高浜に転居した時の城主・溝口秀勝の話

高浜城は若狭では珍しい平山城。海に突き出した半島に築かれた。

高浜城は若狭では珍しい平山城。海に突き出した半島に築かれた。

高浜城(福井県高浜町)は1634年に廃城。

兵庫県丹波市市島町から福井県高浜町に移住した市島家。 天正6年(1579年)に若狭国大飯郡高浜城の城主・溝口秀勝(32歳。ウイキペディアでは1581年)は、天文17年(1548年)に、溝口勝政の長男として尾張国中島郡西溝口村(現・愛知県稲沢市西溝口町)に生まれた。代々この地の地侍層。幼少期より丹波長秀に仕えたが、天正9年(1581年※1579年の説有り)に織田信長から才能を見出され、直臣として若狭国の高浜城、5,000石を与えられた。市島家の弥惣右衛門はこの年(?)溝口秀勝の家士(かし。家に仕える侍。家臣。もしかして奉公人?)になった。 弥惣右衛門は兵庫県市島町に住んでいた時、鹿集(かたかり)城の吉見氏に豪族として属し、財力を持ち御用達の仕事をしていた。高浜町は市島町の隣国であり、商い等で双方の交流があったはず。財力があれば、高浜町にも知り合いが多くいたはず。そのような関係から、高浜城に転居してきた溝口秀勝には使い勝手の良い人間で、取次側用人となり、帯刀になり、侍の位になったと考えられる。

天正10年(1582年)6月2日、明智光秀が謀反を起こした本能寺の変で織田信長が死去した後は、丹波長秀が豊臣秀吉方についたことにより、溝口秀勝もその下で柴田勝家攻めに功をたて、天正11年(1583年)賊ヶ岳の戦いの後、越前国北ノ庄城に入封した丹波長秀の与力として、加賀国江沼郡の大聖寺城(現・石川県加賀市大聖寺町)4万4千石を与えられた。溝口秀勝34歳。 この戦いにも弥惣右衛門は同行、溝口秀勝の信用を得る。続いて越中の佐々成政攻めの際は、前田利家の下で奮戦し、また秀吉の親征に従い勝利した。

「大地主・市島邸の物語」のブログ、 ブログの目次(工事中)

「大地主・市島邸の物語 1」 初めに 2024年

「大地主・市島邸の物語 2」 水原町にいた時代の住宅地図(市島家、角市、天朝山公園など) 2024年

「大地主・市島邸の物語 3」 新発田市天王(市島邸)に転居した頃の住宅配置図 2024年

「大地主・市島邸の物語 4」 市島家の移住順の図(兵庫県丹波市・福井県高浜町・石川県加賀市・新潟県新発田市)と

市島家発祥の地の説明 1578年

「大地主・市島邸の物語 5」 目次(工事中)

「大地主・市島邸の物語 6」 福井県の高浜城主・溝口秀勝と市島家 1579年

「大地主・市島邸の物語 7」 石川県大聖寺城主・溝口秀勝と市島家 1583年

「大地主・市島邸の物語 8」 新発田城主・溝口と市島家 1 1598年

「大地主・市島邸の物語 9」 新発田城主・溝口と市島家 2 新発田城と五十公野城の位置図 1603年

「大地主・市島邸の物語 10」 新発田藩の領地説明図 1833年

「大地主・市島邸の物語 11」 浄念寺との関係 1598年

「大地主・市島邸の物語 12」 水原町の瓢湖造成について 1598年

「大地主・市島邸の物語 13」 2023年資料展の書類、投稿開始 1579年

「大地主・市島邸の物語 14」 資料展の書類2、3 1582年

「大地主・市島邸の物語 16」 1695年の水原町 住宅地図 1695年

「大地主・市島邸の物語 17」 何故、市島は水原に来た? 1695年

「大地主・市島邸の物語 18」 新発田藩主、堀部安兵衛、系図 1706年

「大地主・市島邸の物語 19」 水原に転居した人と、その兄弟

「大地主・市島邸の物語 20」 喜右衛門、45歳頃からの土地集積→南山 1709年

「大地主・市島邸の物語 21」 何故、水田を買い集めたか? 川の位置移動 1736年

「大地主・市島邸の物語 22」 田を蓄積していた時代に享保の改革 1716年

「大地主・市島邸の物語 23」 阿賀野川の洪水、市島喜右衛門(南山)の家系 1752年

「大地主・市島邸の物語 24」 市島喜右衛門(南山)と六之丞の説明

「大地主・市島邸の物語 25」 優婆尊、水原代官所、市島南山・没、永代苗字御免状 1766年

「大地主・市島邸の物語 26」 市島徳次郎(金華)、分家の角市、佐藤伊左衛門 1786年

「大地主・市島邸の物語 27」 水原13人衆、干拓の方法、福島潟検地図 1790年

「大地主・市島邸の物語 28」 市島金華の系図、奥州御手当金、家伝薬方帳 1789年

「大地主・市島邸の物語 29」 水原町の無為信寺、手賀沼開墾、御用金 1800年

「大地主・市島邸の物語 30」 松ヶ崎掘割決壊、水原13人衆、徳次郎(2代・大美)

「大地主・市島邸の物語 31」 市島徳次郎(大美)の系図、角市家の説明、新発田藩領内組分開図 1827年

「大地主・市島邸の物語 32」 天保大飢饉、破免、福島潟開発現況図、近世の干拓図 1833年

「大地主・市島邸の物語 33」 天保大飢饉(1~6年目)、継志園築営開始、江戸城西丸炎上 1834年

「大地主・市島邸の物語 34」 市島家の別邸築造、角市が廻漕船を建造、徳次郎(光広)の系図 1841年

「大地主・市島邸の物語 35」 温古堂、水原首切り場、新潟奉行所 1842年

「大地主・市島邸の物語 36」 長岡藩財政建直し、大船絵馬、角市の千石船と転覆・廃業 1847年

「大地主・市島邸の物語 37」 黒船騒動・鎖国制度終了・角市、廻船業を廃業 1853年

「大地主・市島邸の物語 38」 水原の米、江戸廻米へ・会津藩、水原に福岡代官所を創設 1861年

「大地主・市島邸の物語 39」 大政奉還、江戸幕府滅亡、戊辰戦争始まる 1867年

「大地主・市島邸の物語 40」 市島別邸は戊辰戦争で焼失・奥羽同盟軍敗退 1867年

「大地主・市島邸の物語 41」 会津等同盟軍を撃退・明治と改元・水原に前原一誠 1868年

「大地主・市島邸の物語 42」 越後戊辰戦争の意義・市島宗家の耕地は1,600町歩 1869年

「大地主・市島邸の物語 43」 明治2年・越後府・市島別邸献上・水原県 1869年

「大地主・市島邸の物語 44」 越後府の矢倉と門・越後府庁舎の複製模型 1869年

「大地主・市島邸の物語 45」 水原県→新潟県・市島宗家が新潟県一の地主に 1870年

「大地主・市島邸の物語 46」 戸長・第四銀行設立・別邸跡地を市島に返却・水原初代戸長は斎藤 1873年

「大地主・市島邸の物語 47」 第四銀行の初代頭取は市島徳次郎・市島が豊栄に転居 1874年

「大地主・市島邸の物語 48」 明治8年~ 前原一誠が萩の乱・市島が天王に移住 1875年

「大地主・市島邸の物語 49」 明治10年・新築した市島邸・映画「11人の賊軍 2024年放映」

「大地主・市島邸の物語 50」 天王の市島邸平面図・転居時の土地現況・明治11年に第22大区長に市島徳次郎 1877年

「大地主・市島邸の物語 51」 市島が戸長に・デフレで土地集約・市島の地価が新潟県一位 1879年

「大地主・市島邸の物語 52」 更正図を作成・小作料・水原町大火災・市島が天王の初代村長に 1886年

「大地主・市島邸の物語 53」 市島湖月が貴族院議員に。市島静月が死亡。日清戦争が始まる。 1891年

「大地主・市島邸の物語 54」 和泉屋が福島潟を買収、湖月が貴族院議員を退任、湖月閣を建築 1896年

「大地主・市島邸の物語 55」 明治31年、水原代官所が焼失、市島邸に説教所新築、神奈川県金沢村 1898年

「大地主・市島邸の物語 56」 市島邸の茶室、米蔵13ヵ所、明治37年に日露戦争 1902年

「大地主・市島邸の物語 57」 日露戦争後の恐慌、吉田東伍の大日本地名辞書が完成 1906年

「大地主・市島邸の物語 58」 市島家の家訓、福島潟が市島宗家の所有に、明治天皇崩御、月岡駅が誕生 1908年

「大地主・市島邸の物語 59」 蔵春閣、継志園記、前島密、内藤公基、日高秩父、市島春城 1913年

市島家の移住順の図 ①~④ 兵庫県丹波市→福井県高浜町→石川県加賀市→新潟県新発田市

① 市島家、発祥の地(兵庫県市島町)の説明

「改定 家廟之紙碑」昭和46年発行 財団法人継志会が発行。 この本は市島宗家の分家・市島成一(明治32年生、1899年生・京都帝国大学法学部卒・東京高裁検察庁検事長・財団法人継志会理事長)が、昭和16年・1941年、41歳の時に自費出版した冊子を改定し、昭和46年・1971年、71歳の時に再度出版(非売品)。昭和16年当時は、市島宗家の分家・角市の市島春城(早稲田大学初代図書館長。80歳)が市島成一から相談を受けて昔話をし、冊子の序文を書いています。成一は昭和14年に岡山県の裁判所に勤務。兵庫県の市島町にも出向いて調査しているので、前記の本の記載が100%正確とは言えないけれど、かなりの確率で正確に近い・・かなと考えます。 以下、本の内容を略記して紹介します。

〇市島家、発祥の地。丹波国氷上郡吉見町字上田小字市島(現・丹波市市島町。 国鉄福知線市島駅の所在地)である。丹波は昔から未開地の代表とされているくらい辺鄙な土地であるが、氷上郡一帯は都が大和にさだめられ、皇化が山陰に霑うに及んで次第に重要な所となり又、出雲文化東漸の要衛に当たっていたので、比較的早くから開け人煙も繁く、上古、彦座主父子の下向をはじめ皇族の往来も多く、崇神帝の即位10年(120年)には四道将軍として丹波道主命を派遣されて以来次第に開花に向かった。 この地は水清く地味も豊かで、五穀豊穣のため中古以降、後一条・後陽成・光格御歴代の大嘗会には、主基田が設けられ、或いは皇室の直轄、貴族の所領となり、また仏教の興隆と共に、この地方の名山秀麗が多くの傑僧の修行の地ともなった。その後、群雄割拠の時代に入るや興亡盛衰幾変転、暫くは帰趨を知らぬ状態が続いた。

元来この地は承久3年(1221年)以来、源範頼の次男・吉見資重が氷上郡鹿集城に拠り、その子孫が長くこの辺りを支配していたが、天正10年(1582年)時の城主・吉見式部則重は明智光秀と戦い、利あらず陣歿し遂に落城、城兵ことごとく討死したと伝えられる「※天正6年・1578年という説有り」。市島家の遠祖・弥惣右衛門は氷上郡上田の豪族として吉見氏に属し、その支邑市島に住んでいた。当時すでに相当な財力を擁し、吉見氏の御用達・所謂仕立屋を勤めていたものの如く、市島春城は、その随筆中に吉見氏が亡んだ年にこの地を離れたと記しているが、家史葛陵仲氏伝や氷上郡吉見村史などから恐らく、「この地方の度重なる兵火動乱に耐えかねて、弥惣右衛門は吉見氏の滅亡前の永禄の末(1565~1568年頃※1578年?)丹波に近い隣国・若狭に移り、たまたま高浜城主・辺見駿河守昌経の嗣となって入国(1581年。※1579年という説有り)した溝口秀勝候の家士となり、やがて取次側用人となる機会を得たもの」と推測される。 氷上郡を離れるにあたり、郷土を忘れかねて、地名市島をもって姓としたと考えられる。 ※西暦はウイキペディアや各ホームページで西暦年が違う

もしかしたら旧姓は「吉見」だったかもしれない。溝口家へ投ずる場合に旧姓を避けた可能性がある。

1955年8月20日生 生誕:イギリス領香港

1955年8月20日生 生誕:イギリス領香港

1972年11月、「ひなげしの花」で歌手デビュー。 この写真は1973年か1974年に豊浦町の月岡動物園、野外ステージで撮影。

この当時、歌っている場面を撮影することはOKでした。ステージから5メートルほどの位置で撮影。