道徳は、脅しに基づき、倫理は理想に基づくといいますね。

「いいね」と言っても、facebookの話ではありません。

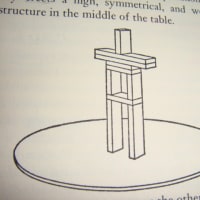

p222第3パラグラフ。

道徳的な響きのある声に応えることは早く発達しますし、赤ちゃんをついつい泣かせてしまった時に、多くの大人が驚くのは、自分が思っている以上に、自分の声が「ダメ」と言ってしまっているからですね。しかし、幼子は、その時々の強さは限られてはいても、「ダメ」「ダメ」で区切られた境界線を、なんとか学ばなくちゃなりません。ここになんですね。いろんな文化には、一定の自由にできる範囲があります。その自由にできる範囲の中で、その範囲を超えない子には「いいね」、その範囲を超える子には「ダメね」の線引きがされるんですね。結局、子どもたちが「僕は悪い子」と感じさせられるかもしれませんし、大人たちはお互いに、また子どもたちに対して、「ダメ」なことを繰り返し投影するけれども、それが合理的な判断以上に「ダメ」を投影してる、ということが、避けがたいことなんですね。マーク・トウェインが昔、人を「恥を知る動物」見なしたことがありましたね。

どの文化にも「いいね」と「ダメね」を分別する境界線が必ずあります。これはごく自然、ごく当然のことでしょう。問題なのは、その境界線のよって、人は自分の中にある許せないこと、「ダメ出しされている自分」を、無意識裡に、子どもに、他の大人に投影されちゃう点です。ここが、まさに、多くの子育てで、あるいは、学校で、「問題」になるところですね。子育てで、学校教育で失敗しているのは、まさに、この投影が無意識裡に生じているところなんですね。その「問題」には、無意識裡の投影が絡む、という点で、ほとんど例外がありませんね。マーク・トウェインが言うように、その時子どもは、「恥」を掻かされます。そして、疑います。「悪いのは、自分なのか、ダメダシする大人なのか」と。それがエリクソンが言う「恥と疑惑 shame and doubt」なんですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます