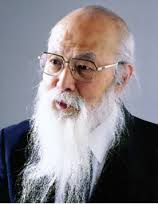

宇沢弘文さん、雑誌『世界』に載る論文を時々読むくらいでした。しかし、この秋になくなって、様々な特集番組を見たり、お書きになったものを改めて読み直してみて、ハッとすることがいつくもありました。その一部をこのブログでも、メモしておきたいと思います。

宇沢弘文教授は、アメリカの大学に招かれた後、同僚の経済学者フリードマンが、経済は法を犯さない限り、何をやってもいい、ということを聞いて、憤りを覚えたと言います。今の日本は、フリードマン以上ですから、驚きですね。「バレなきゃいいや」とばかり、法も犯しているんですからね。東電のような会社、JR北海道のような会社、そごうや西武デパートのような「一流デパート」、阪急、ディズニーランド、プリンスなどの「一流ホテル」内のレストランが、ウソとゴマカシの、法律も犯す行為を平気でしています。それでいて、地方経済は滅茶苦茶でしょ。貧困でしょ。

宇沢弘文教授。大学の中でセコセコと研究してたんじゃぁない。水俣や成田などで苦しんでいる人の声を真摯に聴いて回って、それを謙虚に自分の研究に取り込んでいきましたでしょ。そこから「社会的共通資本」と言うカギになる考え方が生まれたんですね。それは、「人間らしい暮らし」を実現するために、市場経済とは別の枠組みの中で守らなくてはならないもの、としたわけですね。

今の日本は、医療も、福祉も、教育も、市場原理を導入して、費用対効果を大事にする、なんてことは、大間違いですね。それは宇沢弘文教授が言う「社会的共通資本」を打つ壊しにするものだからですね。

宇沢弘文教授は「経済学の中で一番大事なものは、人間、中でも、人間の心だ」と言います。私どもは、宇沢弘文教授から、「人間の心」を最も重んじる経済を学び、経済を人間らしい暮らしに役立つものにしていかなくっちゃね。