ハンブルク最後の夜は、再びライスハレへ。

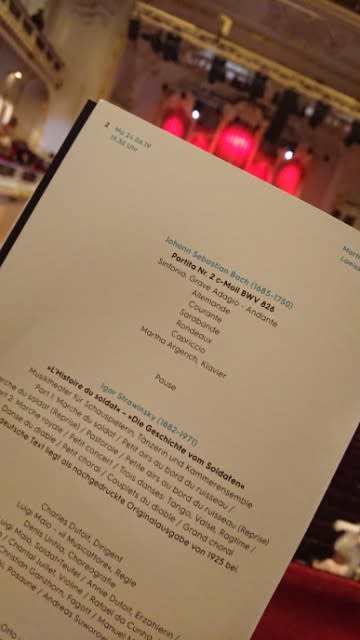

マルタ・アルゲリッチ音楽祭よりデュトワ指揮のストラヴィンスキー「兵士の物語」を聴くため。休憩前には、アルゲリッチによるバッハのパルティータ2番というのは嬉しいカップリング。

結論から言うと、前半アルゲリッチのバッハが神品だった。1曲目シンフォニア、グラーヴェ・アダージョは、まるで、ロ短調ミサ、キリエの冒頭のように峻厳にそそり立つ音。つづくアンダンテは、上行音型がまさに天を駆け昇る。

アルゲリッチは、まるで孤高の聖女のようであった。昨夜のプロコフィエフで、カンブルランのつくる枠の内外を行き来していたとするなら、今宵のアルゲリッチの魂は、もはや天上世界にあったと言ってよいだろう。

融通無碍のロンドーから躍動する終曲カプリッチョへ移行する際の間のよさなど、まさに天才の業であった。

後半の「兵士の物語」は、シャルル・デュトワが指揮をし、アルゲリッチとの娘アニー・デュトワが語りを務めるという趣向。兵士と悪魔の1人2役は、ルイージ・マイオ。

ルイージ・マイオは、たいへんな達者な役者だが、フランス語の上演で字幕がなかったせいか、客の反応は(哀れなわたしを含め)今ひとつ。途中退席する客も10人以上はあったか?

アニー・デュトワは決して器用な役者とは言えなかったが、それよりも問題は、2人がマイクを利用していたこと。舞台間口の上方ど真ん中に吊されたPAスピーカーは、恐らくは会場のアナウンス用のもので芝居に使うには質的に物足りない。2人が舞台のどこに居ても、いつも同じ場所から聞こえてくるため遠近感が生まれないし、如何にも電気的に増幅されたという台詞が、しかも大きめのボリュームで耳に痛く響いたのだ。

ライスハレはそんなに広い空間的ではないし、ワーグナーやリヒャルト・シュトラウスのような巨大なオーケストラと対峙するでもなし、さらには音楽なしの台詞だけの時間が長いので、マイクは不要だったのではないだろうか?

ルイージ・マイオの声は間違いなく立派だったことから、アニー・デュトワの発声をカバーするための措置なのか? 或いは、音楽ホールの豊かな残響に台詞の明晰さが奪われることを避けたのか? その2つくらいしか、わたしには思いつかない。

肝心の音楽は、もちろん良かったけれど、ヴァイオリン、コントラバス、クラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、打楽器という7人だけの室内楽編成ゆえ、大フィルとの「サロメ」や幻想交響曲で見せた「デュトワならでは」というゾクゾクする瞬間には出逢えなかったのは仕方なかろう。

なお、第2部後半、3つの舞曲でバレエを披露したのは、YUKI KISHIMOTOという日本人ダンサー(お名前の漢字が分からずスミマセン)。これが見事。その健康的なエロスで観客の心を惹き付けていたことは嬉しかった。

ところで、本公演はシャルル・デュトワのドイツ復帰演奏会、しかも、旧夫婦とその娘の共演ということで、もっと注目を浴びてもよい筈だが、客席には空席が目立った。2階席だけ見ても3分の1も入っていなかったのでは? 宣伝が足りていないのか? マスコミが敢えて採り上げないのか? 音楽を聴く市民の絶対数が少ないのか? 或いはほかの要因か?

エルプフィルハーモニーの連日の狂ったような盛況を思うと淋しいことである。

ところで、曲が終わると、わたしの左方向から「ブラヴォー」と女性の声が上がった。なんとアルゲリッチそのひと。どうやら、わたしの4つか5つ隣の座席に居たらしい。うーん、あと数席左の座席を買っておくんだった(笑)。

まあ、PA含め、いろいろ不服のある公演だったが、アルゲリッチがあんなに歓んでいたなら、それで良しとするか。