関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-7

■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-6からのつづきです。

※札所および記事リストは→ こちら。

『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。

■ 第18番 宝寿山 遍照院 長命寺

(ちょうめいじ)

公式Web

天台宗東京教区公式Web

墨田区向島5-4-4

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:

司元別当:

他札所:隅田川七福神(弁財天)、東京三十三所観世音霊場第32番、弁財天百社参り番外22、墨田区お寺めぐり第15番

第18番は墨田区向島の長命寺、比叡山延暦寺直末とみられる名刹です。

公式Web、天台宗東京教区公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長命寺の創建年代等は詳らかでないですが、寺伝には「元和元年(1615年)頃の中田某の檀那寺」とあり、「長命水石文」によると古くは寶寿山常泉寺と号した天台宗寺院でした。

一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立ともあります。

中興開山は誓院権僧正玄照和尚(寶暦十三年(1763年)寂)。

御本尊は『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には阿弥陀如来、『江戸名所図会』には釋迦如来と記され、公式Web、天台宗東京教区公式Webでは阿弥陀如来となっています。

寛永年間(1624-1643年)のある日、三代将軍家光公(大猶院殿)がこの地に鷹狩に訪れた際、にわかに腹痛をおこして当寺で休憩、住職・孝徳(専海とも)和尚が傳教大師御作と伝わる当山の辨財天に加持した庭の井水・般若水を捧げ、この水で薬を服用したところ痛みはたちまち収まったので、家光公はこの水に「長命水」の名を賜い、これより寺号を長命寺と改めたといいます。

山内には長命水がいまもその姿を残しています。

(なお、『紫の一本』『墨水消夏録』は、これを徳川家康公の事跡としています。)

山内の精大明神社は「蹴鞠ノ神」と言い伝えられましたが、祭神等は定かではないようです。

般若堂と不動堂は相殿で、安する不動尊像は智證大師の御作といいます。

『新編武蔵風土記稿』によると、傳教大師御作の辨財天と元三大師降魔像も相殿だったようです。

地蔵堂は『葛西志』に「西國二十二番観音の寫を相殿とす」とあるので西國写観音霊場第22番札所であった模様ですが、この観音霊場については不明です。

当山は関東大震災の慰霊のため開創という東京三十三ヶ所観音霊場第32番の札所ですが、前身としてこの観音霊場の存在があったのかもしれません。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

こちらの辨天様は有名で、隅田川七福神の一尊であっただけでなく、弁財天百社参り番外22の札所本尊にもなっています。

『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館より、筆者にて加筆加工)

古くは山内に弁天堂や芭蕉堂がありました。

芭蕉堂は宝暦年間(1751-1764年)に俳人衹徳が建てた自在庵を創始とし、後に能阿により再興、芭蕉の木像を安置して芭蕉堂と称されていました。

『本所区史』には、芭蕉像を安したのは芭蕉の門人・青流(稲津祇空/1663-1733年)の門人で浅草蔵前の札差であった自在庵祇徳で、享保年間(1716-1736年)のこととあります。

しかし、『江戸名所図会』には「自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり」とあり、現地掲示にも芭蕉庵を建てたのは俳人雲津水国(1682-1734年)とあります。

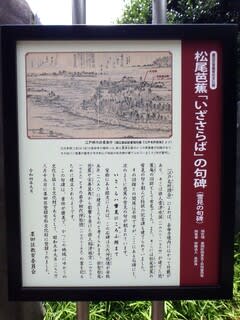

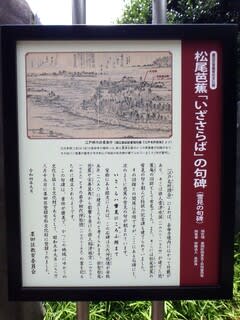

山内に建つ、松尾芭蕉の「いざさらばの句碑」(区登録文化財)。

「いさゝらは 雪見にころふ 所まて」

これは芭蕉が熱田神宮参詣の際に『笈の小文』に詠んだ句ですが、長命寺が墨堤の雪景色の名所として知られていたため、山内に句碑が置かれたとされています。

現地掲示には「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳で、安政五年(1858年)とあります。

よって、芭蕉堂は俳人雲津水国(1682-1734年)が建て、「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳ということになります。

ただし、仲祇徳は少なくとも三代(三人)はいるようなので、このあたりの時系列はよくわかりません。

筆者は俳諧の道にはまったくうとく、下手に書き込むとたちまち馬脚を露わすので(笑)、このくらいにしておきます。

なお、『江戸名所図会』で長命寺のすぐ横に「本社」と描かれているお社はおそらく牛御前社(現・牛嶋神社)と思われます。

いかにも本社と別当を示す位置関係ですが、牛御前社の別当は東駒形の第7番札所の牛宝山 最勝寺で、最勝寺は大正2年江戸川区平井に移転しています。

本堂は安政二年(1855年)の大地震で焼失、麻布の武家屋敷を移築して本堂とし明治に及んだといいます。

関東大震災で本堂、芭蕉堂など多くの伽藍を失いましたが、御本尊は難を遁れていまも本堂に御座します。

長命寺は雪景色の美しさでも知られ、『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と記されています。

もとより向島は風流の地として知られ、雪景色や芭蕉堂の存在もあって、長命寺には多くの文人墨客が訪れたとみられます。

寺内には芭蕉句碑をはじめ、東京都指定の橘守部(江戸時代の国学者)の墓、義太夫節の名家鶴沢清六の塚、太田蜀山人の歌碑、成島柳北(明治時代のジャーナリスト)の碑などがあり、いまもエリア屈指の文化財のお寺として知られています。

※山内の文化財については→ 公式Webをご覧ください。

【長命寺桜もち】

「桜餅 食ふてぬけけり 長命寺」 (虚子)

長命寺桜もちはこの向島屈指の銘菓です。

享保二年(1717年)、創業者山本新六が墨堤土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにした「桜もち」を考案して長命寺門前で売り始め、参詣客や桜の名所・隅堤の花見客のあいだで評判となりました。

桜葉の香り高い美味しさもさることながら代々の店主の看板娘の接待が評判で、なかでも三代目の長女「お豊さん」は美貌で名を馳せ、猿若町で芝居にも上演されたといいます。

明治の「お陸さん」という娘も美人の誉れ高く、正岡子規が当家の二階に下宿し、子規とお陸さんとの恋物語もあったとか。

「鐘の音に夢さめはてて浅草や 朝の別れのつらくもあるかな」 (子規)

『江戸切絵図』では長命寺の山内に「名物サクラモチ」とあり、よほど人気があったと思われます。

「長命寺桜もち」はなんと長命寺の公式Webでも紹介され、両社の密接な関係を物語っています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)

(須崎村)長命寺

天台宗東叡山末 寶寿山扁(ママ)照院ト号ス 本尊阿彌陀脇士ニ観音勢至ヲ置 過去帳ニ住僧宗泉慶安二年(1649年)十一月七日示寂トアリ 境内辨天ノ縁起ニ 寛永(1624-1644年)ノ末大猶院殿御放鷹ノ時 俄ニ御異例ニテ当寺ニ入御アリケルニ 住僧専海辨才天ニ祈願ヲコメ則御手洗ノ般若水ヲ汲ミテ御供ノ士中根壱岐守ヲ以テ捧ケ奉リシニ 御心地サハヤカニナラセタマヒケレハ 御快気ノ程ヲ祝セラレ 寶樹山常泉寺ノ𦾔号ヲ改テ今ノ寺山号ヲ賜ヒシト云 是ニヨレハ専海ハ寛永ノ頃ノ住僧ニシテ宗泉ヨリ先代ナルヘシ

精大明神社

神体金幣ニテ光成卿ノ霊ヲ祭ル 蹴鞠ノ神ナリトノミ云傳フ 光成卿トイヘルハイカナル人ニヤ 蹴鞠ノ宗匠難波飛鳥井両家ニハ聞エサル人ナリ 按ニ諸神記ニ中御門西洞院東頬滋野井小社三座是蹴鞠神也 此地大納言成通卿旧跡トアリ 成通卿ハ蹴鞠ノ名人ニテ凡人ノシワサニアラサル由『著聞集』等ニモ記シタリハ モシクハ是ヲ誤テ光成卿ナト云傳ヘシニヤ 又近江國志賀郡松本ト云地ニ精大明神社アリ 祭礼猿田彦命ニテ蹴鞠ノ神ナリト云 当社ハ恐クハ是ヲウツセシモノニテ光成卿ヲ配祀セルナラン

稲荷社

般若堂 文殊普賢ノ外十六善神ヲ置 又不動及二童子アリ 不動ハ智證大師ノ作又傳教大師ノツクレル辨天元三大師降魔ノ像アリ

地蔵堂

長命水趾 此井ノ水ヲ般若水ト呼フ則前ニ云ル御手洗ノ跡也

奈岐木 菓子所大久保主水カ植シモノナリ 高二丈程周四尺モアルヘシ 樹根ニ此木ヲ植ル顛末ヲ鋳セル碑ヲ立

■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)

寶寿山長命寺

遍照院と号す 天台宗東叡山に属せり 本尊ハ等身の釋迦如来 脇士ハ文殊普賢 般若十六善神等の像を安す

牛嶋辨財天 同じ堂内に安す 傳教大師の作なり

長命水 同じ堂の後の方にあり 一に般若水と云

自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり 今其地に芭蕉翁の句を彫たる碑を建てあり

殊更当寺ハ雪の名所にて前に隅田川の流れをうけて風色たらすといふをなし

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

牛御前社の北に隣りて、門は西向きなり、天台宗東叡山末、寶寿山遍照院と号す、寺伝云、当寺古は寶樹山常泉寺と唱へしに、寛永年中(1624-1644年)、大猶院殿此邊御鷹狩に成らせ給ひて、御不例おはしませし時、中根壱岐守当寺の井水を汲て、後手水に奉りしかば、御なやみ頓に御本復あり、よりて寺山号を、今のごとくに改められしと、又紫一本には、これを、東照宮の御事績となし、寺もその比なでは寺号もなく、ただ草庵なりしなど、いとうきなる伝へなれど、何れゆへある寺号とはみヘたり、開山起立の年代詳ならず、中興を弘誓院権僧正玄照和尚と云、寶暦十三年(1763年)四月廿二日寂を示せり、本尊釋迦如来を安置す。

辨天不動相殿 門を入て正面にあり

精大明神社 門を入て右の方にあり、祭神詳ならず。

長命水 辨天堂の側にあり、則前にしるせる、大猶院殿御手水に用ひ給ひしと云井なり。

地蔵堂 門を入て右の方にあり、西國二十二番観音の寫を相殿とす。

■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

長命寺は。向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り。寶寿山と号し。遍照院と称す。天台宗にして。延暦寺の末なり。当寺初は常泉寺といひしが。寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次。微恙ありて寺に憩ひ。住持孝徳をして境内の盤石水を加め。服薬して頓に快癒せしを以て。長命水の名を賜ふ。因て是より長命寺と改む。

長命水今尚現存し。洗心養神と刻したる石標の傍に屋代弘賢のしるしたる碑を建たり。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。

■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

長命寺は向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り寶壽山と号遍照院と称した。

天台宗にして延暦寺の末である。当寺初は常泉寺といったが寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次微恙の為めに寺に憩ひ、住持孝徳の差出した境内の般若水を以て服薬した処頓に快癒したので長命水の名を賜はった。因て是より長命寺と改めたのである。

長命水は今尚現存し洗心養神と刻した石標の傍に屋代弘賢のしるした碑を建てたとある。

り。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。

元禄の昔、芭蕉松尾桃青は西行宗祇の遺風を慕ひ、未だ五七五の野風を楽しとして生涯を過ごしたが、即ち彼芭蕉は誹諧道中興開山といふべきであらう。

芭蕉の門人に青流といふ人が居り、或時宗祇法師の墓参をなしその墓前に於て、既に祇空しとて名を祇空と更め、向島の地に草庵をむすんで居たが、ふと雲水の心動き剃髪して諸国を遊歴し、享保十八年(1733年)四月廿三日享年六十八にして箱根湯本に没し、早雲寺に葬られた。

祇空の門人に自在庵祇徳といふ人があった。この人は浅草蔵前の札差であったが隠遁の志深く、享保年間(1716-1736年)に祇空の庵址近き長命寺中に草庵をしつらへ、庵室に芭蕉翁の像を安置し、三昧の外に他事なかった。これ即ち長命寺芭蕉堂の起原である。

■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

天台宗延暦寺の末寺で古くは宝樹山常泉寺と号していたというが、開基者・開山者および創建の年などは明らかではなく、一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立されたとする。

中興開山は誓院権僧正玄照和尚で、本尊は阿弥陀如来を安置する。

長命寺の寺号については、寛永(1624-1644年)のころ三代将軍家光が墨東の地に鷹狩を行った時、急病となってこの寺に立ち寄り寺内の井戸の水で薬を服用してたちまちに快癒したので、寺号常泉寺を改めて長命寺としたと伝えられており、また「紫の一本」や「墨水消夏録」はこれを徳川家康の事跡とし、当寺は名もない小庵であったので長命寺の寺号を与えたのであると述べている。

寺内には長命水が今もその姿を残していて、これが家光の用いた名水とされているが、このほか古くは弁天堂や芭蕉堂もあった。

芭蕉堂は宝暦年中(1751-1764年)に俳人祇徳が建てた自在庵という庵で、のちに能阿によって再興され長命寺芭蕉堂と通称されていたものである。

長命寺はまた雪景色の美しさで江戸名所のひとつに数えられていた。(中略)『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と述べられている。

寺内には東京都指定の橘守部の墓、成島柳北の碑があり、また弁財天は隅田川七福神のひとつである。

■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.35』(墨田区資料/PDF)

長命寺(向島5-4-4)

天台宗延暦寺末で、古くは宝寿山常泉寺と号していたそうですが、創建年等は不明です。寛永のころ3代将軍家光がこの辺りに臆狩りに来た時、急に腹痛をおこしましたが、住職

が加持した庭の井の水で薬を服用したところ痛みが治まったので、長命寺の寺号を与えたといいます。

■ 松尾芭蕉「いざさらば」の句碑 <区登録文化財>

「いさゝらは 雪見にころふ所まて」

碑陰には、3世自在庵祇徳の文で、芭蕉や祇空、祇徳の略伝等が述べられています。

■ 「長命水石文」の碑

この寺が長命の寺号を賜った経緯と井戸が長命水と名付けられたことを、時の住職最空が記しています。書は国学者の屋代弘賢で、天保3年(1832)の建碑です。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営地下鉄浅草線・メトロ半蔵門線「押上駅」駅で徒歩約15分。

隅田川にかかる「桜橋」経由で今戸方面からも歩けます。

【写真 上(左)】 桜橋

【写真 下(右)】 桜橋からの隅田川

第13番弘福寺のすぐお隣りにあります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門扉の三諦星紋

【写真 下(右)】 山内幼稚園ゾーン

山内門寄りは言問幼稚園で、山内入口の門柱と寺号標、そして門扉に輝く天台宗の宗紋・三諦星(さんたいせい)がなければほとんど寺院とわかりません。

平日昼間は園児の声で賑やかで主門は閉められていますが、通用門からお参りはできるようです。

圓舎の並びには「よいこのおじぞうさま」も御座されます。

【写真 上(左)】 よいこのおじぞうさま

【写真 下(右)】 本堂ゾーン

園庭を抜けると本堂前、俄然名刹の趣がでてきます。

本堂向かって右手が庫裏で、その前に傳教大師童像と辨財天碑が置かれています。

【写真 上(左)】 傳教大師童像

【写真 下(右)】 辨財天碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。

コンクリ身舎ながら整った寺院建築で、向拝にはしっかり水引虹梁、雲形の木鼻、繋ぎ虹梁、蟇股を備え、向拝見上げには寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 横からの向拝

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 辨財天のお姿

本堂は通常は閉扉のようですが、お正月期間の七福神ご開扉期間は開扉されます。

辨財天は八臂坐像のお姿です。

【写真 上(左)】 長命水

【写真 下(右)】 長命水石文

本堂向かって左手の隅田川寄りの一角が文化財の宝庫。

本堂すぐよこには長命水と長命水石文。

芭蕉の「いざさらば」句碑、橘守部の墓、太田蜀山人の歌碑、鶴沢清六の塚と成島柳北の碑などがこのエリアに点在します。

【写真 上(左)】 芭蕉の「いざさらば」句碑

【写真 下(右)】 同 説明板

【写真 上(左)】 橘守部の墓

【写真 下(右)】 太田蜀山人の歌碑

【写真 上(左)】 鶴沢清六の塚と成島柳北の碑

【写真 下(右)】 庚申地蔵尊

万治二年(1659年)造立の庚申地蔵尊石像も御座し、「出羽三山の碑」は墨田区登録文化財に指定されています。

【写真 上(左)】 出羽三山の碑

【写真 下(右)】 隅田川側からの入口

御朱印は庫裏にて拝受しました。

複数の御朱印を快く授与いただけました。

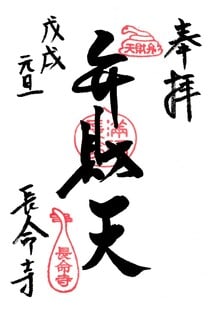

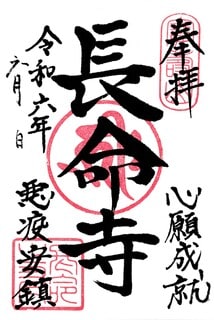

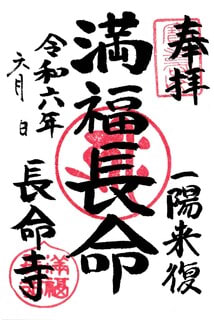

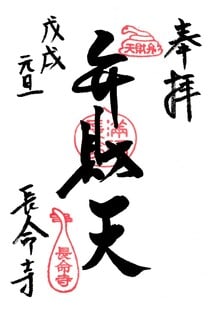

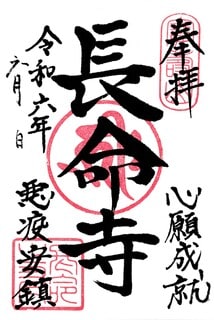

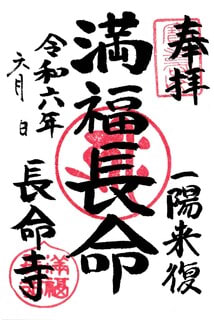

〔 長命寺の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印

【写真 下(右)】 辨財天の御朱印

【写真 上(左)】 寺号の御朱印

【写真 下(右)】 同

■ 墨田区お寺めぐり第15番のスタンプ

■ 第19番 清滝山 金長院 正王寺

(しょうおうじ)

葛飾区堀切5-29-14

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:

司元別当:(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)/(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第59番、荒綾八十八ヶ所霊場第15番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番、(京成)東三十三観音霊場)第3番

第19番は葛飾区堀切の正王寺で、朱塗りの山門から「赤門寺」とも呼ばれています。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

正王寺は治承二年(1178年)、(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)の別当として法印侔義(正治元年(1199年)寂)が創建という古刹です。

青戸村寶持院末の新義真言宗寺院で、御本尊は阿弥陀如来です。

『葛飾区寺院調査報告』記載の『清滝山正王寺八王子宮神縁起』によると、源頼朝公は山王廿一社のうち八王子権現を深く尊信し、関西よりこの地に勧請、御鎮座といいます。

天文七年(1538年)、国府台合戦(後北条氏と里見氏など房総諸将との戦い)の戦火を受け荒廃しましたが、慶長年間(1596-1615年)に山城国の法印源榮(承応元年(1652年)寂)が中興して開山と伝わります。

慶安年間(1648-1652年)、徳川3代将軍家光公が鷹狩の際に八王子権現社を拝せられ、当社の由緒を尋ねられたところ源頼朝公の勧請であることを知り、大いに尊崇されて荘園を寄附したといいます。

家光公の来山(1648-1652年)と法印源榮(承応元年(1652年)寂)の年代が重なるので、おそらく家光公から荘園を賜ったのが法印源榮で、その功績により中興開山になったとみられます。

また、当山の住僧は、徳川四天王のひとり本多忠勝ゆかりの家系ともいいます。

八王子権現社は徳川家綱公の代、慶安二年(1649年)にも御朱印をくだされています。

数度にわたる水禍で古記録を失い由緒は不詳ですが、『葛飾区寺院調査報告』には本堂、山門、客殿、庫裏を備え、御本尊に室町時代の作とみられる阿弥陀如来立像、不動明王立像、聖観世音菩薩立像、弘法興教両大師像、弘法大師坐像などの寺宝を安するとあります。

うち、聖観世音菩薩立像は(京成)東三十三観音霊場)第3番の札所本尊と思われます。

なお、正王寺は(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)の別当も務めていました。

葛飾氷川神社境内縁起書によると、氷川社は正治元年(1199年)武蔵国一の宮氷川神社を勧請、下千葉村の鎮守として奉斎とのことです。

【写真 上(左)】 葛飾氷川神社

【写真 下(右)】 葛飾氷川神社の御朱印

八王子神社は現在、葛飾氷川神社の境内末社ですが(大正年間氷川神社へ勧請)、頼朝公ゆかりの由緒もあってか末社らしからぬ存在感を放たれ、御朱印も授与されています。

【写真 上(左)】 八王子神社

【写真 下(右)】 八王子神社の御朱印

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)

(下千葉村)八王子社 別当正王寺

新義真言宗 青戸村寶持院末 清龍山金長院ト号ス

開山俊義正治元年三月十四日寂ス 中興源榮承応元年九月十六日寂セリ 本尊彌陀

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

(千葉村)八王子権現社 別当正王寺

八王子権現社

下千葉の内、西南の方にあり、勧請の年歴詳ならず。

別当正王寺

清龍山金長院と号す。新義真言宗、青戸村寶持院の末なり。

開基は俊義法印にて、此人正治元年三月十四日寂すといへば、古き草創なる事知らる。

中興を源榮法印と云、承応元年九月十六日化す、客殿八間に六間、本尊阿彌陀如来を安置す。

氷川社

同じ邊にあり、正王寺持。

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

正王寺

治承二年(1178年)五月、法印俊義の開山と伝えられる。

天文七年(1538年)国府台の合戦による兵火に焼失して荒廃したが、慶長年間(1596-1614年)山城国の人法印源栄が再興し、中興開基となった。

その後数回にわたる水禍のため古記録を失い、由緒は明らかでないが、当寺がもと別当職を勤めた八王子社(隣接する現氷川神社)の縁起には、次のように記されている。

清滝山正王寺八王子宮神縁起

武蔵国葛飾郡下千葉村清滝山正王寺は、治承二年(1178年)の創建(中略)人皇八十二代後鳥羽院の御宇、右大将頼朝卿、山王廿一社の内なる八王子権現を深く尊信なし給ひ、坂西より此地に移し、当寺に鎮座し奉り(中略)慶安年間(1648-1652年)、三代将軍家光公御鷹狩の刻、境内を通らせられ、八王子の宮を拝せられ、神録を御訊問ありしに、征夷大将軍の始祖たる源右幕下の勧請たりし事を聞召され、恭も五石の荘園を寄附し給ふ。

当寺の住僧は、山城国の産にして、将軍の親臣本多図書忠勝候の紙支層なり。

なお当寺の山門は朱色のため、一般に赤門寺と呼んでいる。

本堂 山門 客殿・庫裏

寺宝

阿彌陀如来立像(本尊) 寄木造 蓮華座 室町時代の作か

不動明王立像 寄木造 両童子 江戸時代の作

聖観世音菩薩立像 寄木造 江戸時代の作

弘法興教両大師像 寄木造 椅子に座し 江戸時代の作

天部坐像 江戸時代の作

弘法大師坐像 椅子に座す 江戸時代の作であろう

紙本着色弥勒菩薩造 江戸時代の作

正岡子規遺墨二点

-------------------------

最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約5分。

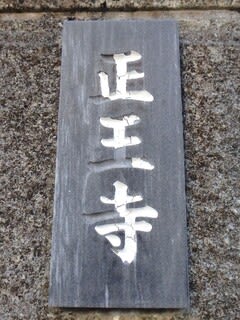

下町らしい住宅密集地に、切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの四脚門で山号扁額を掲げ、門前には寺号標を置いています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 寺号表札

門前からすでに古刹らしい落ち着きをみせていますが、山内もよく整備されきもちのよい参拝ができます。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂

階段上の本堂は、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂々たる構え。

堂前の十三重石塔がいいアクセントとなっています。

天水鉢には家光公とのゆかりを示すがごとく、葵紋が刻まれています。

【写真 上(左)】 天水鉢

【写真 下(右)】 向拝

コンクリ身舎の近代建築ですが、水引虹梁、雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に虹梁、中備に蟇股と寺社建築に則った意匠で、向拝見上には寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 庭園

山内に大師堂があります。

切妻造桟瓦葺妻入りで、柱には「弘法大師堂」の堂号と「南無大師遍照金剛」の御寶号が掲げられています。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂札所板

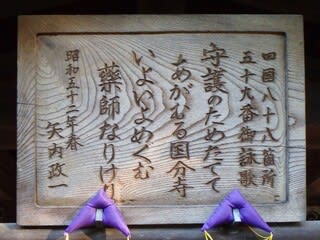

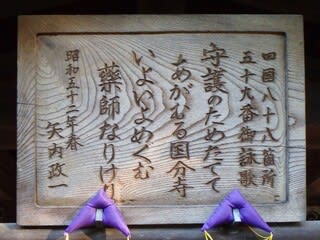

見上げに掲げられた札所板には「四国八十八箇所五十九番」の御詠歌が掲げられており、荒川辺八十八ヶ所霊場第59番あるいは南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番の札所ですが、荒綾八十八ヶ所霊場第15番の札所も兼ねているかと思われます。

薬師如来を称える御詠歌で、本四国八十八ヶ所霊場第59番札所の金光山 国分寺(札所本尊:薬師如来)を示す内容かと思います。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 天王寺の御朱印 〕

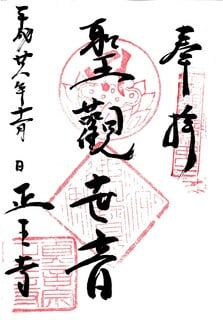

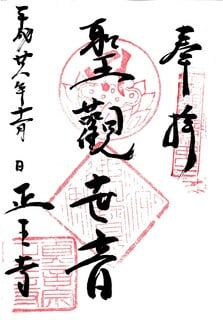

中央に「聖観世音」の揮毫と、聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右の札所印は不明瞭ですが「東観音第三番」とも読めるので、(京成)東三十三観音霊場第3番の札所印かもしれません。

左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第20番 榎木山 善福院

(ぜんぷくいん)

葛飾区四つ木3-4-29

真言宗智山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:

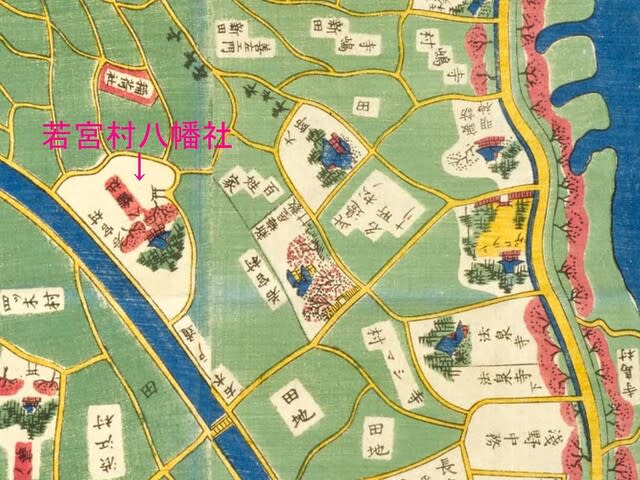

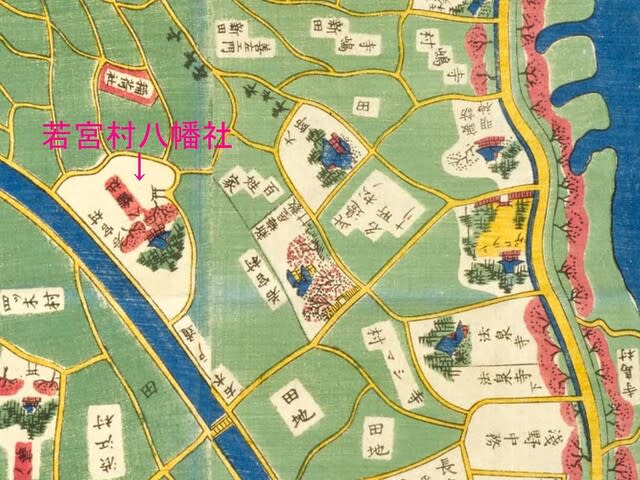

司元別当:(若宮村)若宮八幡社(現・若宮八幡宮)(葛飾区四つ木)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第67番、荒綾八十八ヶ所霊場第25番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第43番、葛西三十三観音霊場第15番、新葛西三十三観音霊場第15番

第20番は墨田区四つ木の善福院です。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

善福院は、(若宮村)若宮八幡社の別当で新義真言宗、寺嶋村蓮花寺の末でした。

善福院じたいは永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建とも伝わりますが、若宮八幡社の社歴はそれよりも古いので、こちらから追ってみます。

文治五年(1189年)7月源頼朝公は奥州征伐を決意、伊豆山走湯権現の僧侶で頼朝公の師僧ともいわれる専光坊良暹を伊豆山から呼び戻し、留守中の安寧維持と戦勝祈願を託しました。

自身も奥州発向の折、若宮八幡社に参詣し源家の武運長久を祈りました。

その際、手みずから榎の枝根を逆に地に挿して宣うに、この度の戦に利あればこの榎は根付いて繁るべしと。

奥州を収めて凱陣なったとき、この榎は見事に根付いて盛んに繁っていたため、頼朝公は改めて鶴岡八幡宮を勧請し、この地の領主・葛西三郎清重に命じて社容を整えたといいます。

『新編武蔵風土記稿』には「ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云」とあるので、流れからすると、善福院は源頼朝公の治世にすでに若宮八幡社の別当として存在し、永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建(中興)したとみられます。

天正十八年(1590年)、家康公関東入国後の関東郡代伊奈備前守による若宮八幡社中興の際に、別当の当山も整備されたとみられます。

元和二年(1616年)4月、家康公は薨去し、同年12月に久能山に東照社(現・久能山東照宮)が創建されました。

当時、「東照宮若王寺」を号していた当山は、東照宮の神号をはばかり善福院と改め寺号は唱えなくなったといいます。

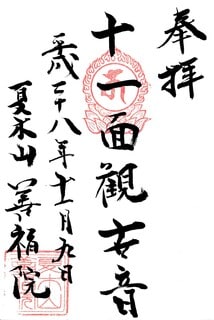

御本尊は『新編武蔵風土記稿』で薬師如来、『葛西志』で大日如来、『葛飾区寺院調査報告』で聖観世音菩薩とありますが、拝受した御朱印の尊格は十一面観世音菩薩でした。

また、『新編武蔵風土記稿』には「観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ」とあり、こちらは葛西三十三観音霊場第15番であったことがわかります。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

なお、現在も再編された新葛西三十三観音霊場の第15番札所です。

末社として稲荷社が御鎮座と伝わります。

若宮八幡宮は若宮村の鎮守で、別当であった当山は明治初期の神仏分離を乗り越え存続しました。

しかし大正元年、荒川放水路の開削により現在地に移転しています。

関東大震災や幾度の水難を経て、現本堂は昭和44年の落慶です。

比較的情報の少ない寺院ですが、『ガイド』には寺嶋村蓮花寺末から京都智積院末に変更とあるので、相応の寺格を有するとみられ、当地のおもだった霊場の札所を兼務しています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)

(若宮村)若宮八幡社 別当善福院

新義真言宗寺嶋村蓮花寺末 榎木山ト号ス

昔ハ東照院若王寺ト称セシヲ 御神号ヲ避テ今ノ如ク善福院ト改メ寺号ハ唱ヘズ云

本尊薬師

観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ

(若宮村)若宮八幡社

村ノ鎮守ナリ

相伝フ当社ハ右大将頼朝文治五年泰衡征伐トシテ奥州ニ発向ノ時 軍功アランコトヲ祈願シ手ツカラ榎ノ策ヲサカシマニ挿 此行利アランニハ此木必生ヒ榮フヘシト誓ヒシニ 果シテ勝利ノ後枝葉盛ニ生ヒ茂リ今ノ世マテモ社頭ニ残レリ ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云(中略)

末社稲荷社

■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)

若宮八幡宮

若宮村にあり 別当ハ真言宗にして善福寺と号す

社伝云往古文治五年七月右大将源頼朝卿 奥州泰衡征伐として発向あるにより同十八日伊豆國より専光坊の阿闍梨を召て潜に泰衡征伐の立願の旨を告らす(中略)当社に参詣ありて源家繁盛武運長久の祈念あり

又手自榎の策を逆に地に指誓て云く 此度の軍利あらハ枝根を生して栄ゆへしと●

竟に奥州ををさめて凱陣あら●●ハ 其後鶴岡八幡宮を勧請し此地ハ葛西三郎清重乃領地たるにより清重に命じて社頭を経営せしめ(以下略)

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

(若宮村)若宮八幡社 別当 善福院

(若宮八幡社)の側に住居す。新義真言宗、寺島村蓮華寺末 榎木山若王寺と号す。

古は東照院号せしが、後に東照宮の御神号を避て、今の寺山号に改められしと云。

本尊大日如来を安置す。

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

善福院

真言宗智山派。榎木山と号し、古くは寺島村蓮華寺の末、後には京都智積院の末であった。

永正十六年(1519年)祐誉法印の創立。はじめ東照宮若王寺と号したが、徳川家康公の神号をはばかり、善福院と改めたという。明治維新前までは付近の若宮村若宮八幡宮の別当職を勤めた。大正元年、荒川放水路開削工事のため、現在地に移転した。大正十二年九月の関東大震災で本堂が大破し、昭和九年、火災に焼失し、同十二年再建、さらに同二十二年九月の水害で破損し、同四十四年四月、現在の本堂が新築された。

本堂 客殿・庫裏 大師堂

寺宝

聖観世音菩薩立像(本尊) 寄木造蓮華座 江戸時代の作

弘法大師立像 寄木造 江戸時代の作か

興教大師坐像 寄木造 近時の補修か

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは京成押上線「四ツ木」駅で徒歩約11分。

隅田川河畔の四つ木三丁目の住宅密集地にあります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 院号標

築地塀の中央に切妻屋根桟瓦葺の山門、様式はおそらく薬医門かと思いますが写真が少なく確定できません。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 天水鉢

山内は広くはないものの、手前右に大師堂、正面おくに本堂を配して、立体感ある伽藍構成です。

本堂前の天水鉢には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造でおそらく銅本棒葺と思われ流れ向拝。

大棟、降り棟、隅棟、掛瓦も整って端正な印象。

身舎に設えられた縦長の花頭窓がいいアクセントになっています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は銅板葺の宝形造で基盤上に宝珠を置いています。

こちらも格子文様が効果的につかわれてきっちり端正なイメージ。

向拝見上げに「大師堂」濃醇扁額、向拝扉には真如親王様のお大師さまが描かれた立派な千社札が打たれています。

【写真 上(左)】 大師堂の千社札

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

当山は荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)、隅田川の4つの弘法大師霊場の札所で、おそらくこちらの大師堂が霊場拝所とみられます。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 善福院の御朱印 〕

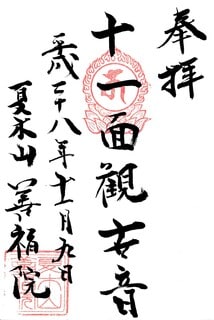

中央に「十一面観世音」の揮毫と、十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8へつづきます。

※札所および記事リストは→ こちら。

【 BGM 】

■ 言い出しかねて -TRY TO SAY- 当山ひとみ

■ By the side of love - 今井優子

■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)

※札所および記事リストは→ こちら。

『荒川辺八十八ヵ所と隅田川二十一ヵ所霊場案内』(新田昭江氏著/1991年)を『ガイド』と略記し、適宜引用させていただきます。

■ 第18番 宝寿山 遍照院 長命寺

(ちょうめいじ)

公式Web

天台宗東京教区公式Web

墨田区向島5-4-4

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:

司元別当:

他札所:隅田川七福神(弁財天)、東京三十三所観世音霊場第32番、弁財天百社参り番外22、墨田区お寺めぐり第15番

第18番は墨田区向島の長命寺、比叡山延暦寺直末とみられる名刹です。

公式Web、天台宗東京教区公式Web、下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

長命寺の創建年代等は詳らかでないですが、寺伝には「元和元年(1615年)頃の中田某の檀那寺」とあり、「長命水石文」によると古くは寶寿山常泉寺と号した天台宗寺院でした。

一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立ともあります。

中興開山は誓院権僧正玄照和尚(寶暦十三年(1763年)寂)。

御本尊は『新編武蔵風土記稿』『墨田区史』には阿弥陀如来、『江戸名所図会』には釋迦如来と記され、公式Web、天台宗東京教区公式Webでは阿弥陀如来となっています。

寛永年間(1624-1643年)のある日、三代将軍家光公(大猶院殿)がこの地に鷹狩に訪れた際、にわかに腹痛をおこして当寺で休憩、住職・孝徳(専海とも)和尚が傳教大師御作と伝わる当山の辨財天に加持した庭の井水・般若水を捧げ、この水で薬を服用したところ痛みはたちまち収まったので、家光公はこの水に「長命水」の名を賜い、これより寺号を長命寺と改めたといいます。

山内には長命水がいまもその姿を残しています。

(なお、『紫の一本』『墨水消夏録』は、これを徳川家康公の事跡としています。)

山内の精大明神社は「蹴鞠ノ神」と言い伝えられましたが、祭神等は定かではないようです。

般若堂と不動堂は相殿で、安する不動尊像は智證大師の御作といいます。

『新編武蔵風土記稿』によると、傳教大師御作の辨財天と元三大師降魔像も相殿だったようです。

地蔵堂は『葛西志』に「西國二十二番観音の寫を相殿とす」とあるので西國写観音霊場第22番札所であった模様ですが、この観音霊場については不明です。

当山は関東大震災の慰霊のため開創という東京三十三ヶ所観音霊場第32番の札所ですが、前身としてこの観音霊場の存在があったのかもしれません。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

こちらの辨天様は有名で、隅田川七福神の一尊であっただけでなく、弁財天百社参り番外22の札所本尊にもなっています。

『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館より、筆者にて加筆加工)

古くは山内に弁天堂や芭蕉堂がありました。

芭蕉堂は宝暦年間(1751-1764年)に俳人衹徳が建てた自在庵を創始とし、後に能阿により再興、芭蕉の木像を安置して芭蕉堂と称されていました。

『本所区史』には、芭蕉像を安したのは芭蕉の門人・青流(稲津祇空/1663-1733年)の門人で浅草蔵前の札差であった自在庵祇徳で、享保年間(1716-1736年)のこととあります。

しかし、『江戸名所図会』には「自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり」とあり、現地掲示にも芭蕉庵を建てたのは俳人雲津水国(1682-1734年)とあります。

山内に建つ、松尾芭蕉の「いざさらばの句碑」(区登録文化財)。

「いさゝらは 雪見にころふ 所まて」

これは芭蕉が熱田神宮参詣の際に『笈の小文』に詠んだ句ですが、長命寺が墨堤の雪景色の名所として知られていたため、山内に句碑が置かれたとされています。

現地掲示には「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳で、安政五年(1858年)とあります。

よって、芭蕉堂は俳人雲津水国(1682-1734年)が建て、「いざさらばの句碑」を建てたのは三代仲祇徳ということになります。

ただし、仲祇徳は少なくとも三代(三人)はいるようなので、このあたりの時系列はよくわかりません。

筆者は俳諧の道にはまったくうとく、下手に書き込むとたちまち馬脚を露わすので(笑)、このくらいにしておきます。

なお、『江戸名所図会』で長命寺のすぐ横に「本社」と描かれているお社はおそらく牛御前社(現・牛嶋神社)と思われます。

いかにも本社と別当を示す位置関係ですが、牛御前社の別当は東駒形の第7番札所の牛宝山 最勝寺で、最勝寺は大正2年江戸川区平井に移転しています。

本堂は安政二年(1855年)の大地震で焼失、麻布の武家屋敷を移築して本堂とし明治に及んだといいます。

関東大震災で本堂、芭蕉堂など多くの伽藍を失いましたが、御本尊は難を遁れていまも本堂に御座します。

長命寺は雪景色の美しさでも知られ、『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と記されています。

もとより向島は風流の地として知られ、雪景色や芭蕉堂の存在もあって、長命寺には多くの文人墨客が訪れたとみられます。

寺内には芭蕉句碑をはじめ、東京都指定の橘守部(江戸時代の国学者)の墓、義太夫節の名家鶴沢清六の塚、太田蜀山人の歌碑、成島柳北(明治時代のジャーナリスト)の碑などがあり、いまもエリア屈指の文化財のお寺として知られています。

※山内の文化財については→ 公式Webをご覧ください。

【長命寺桜もち】

「桜餅 食ふてぬけけり 長命寺」 (虚子)

長命寺桜もちはこの向島屈指の銘菓です。

享保二年(1717年)、創業者山本新六が墨堤土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにした「桜もち」を考案して長命寺門前で売り始め、参詣客や桜の名所・隅堤の花見客のあいだで評判となりました。

桜葉の香り高い美味しさもさることながら代々の店主の看板娘の接待が評判で、なかでも三代目の長女「お豊さん」は美貌で名を馳せ、猿若町で芝居にも上演されたといいます。

明治の「お陸さん」という娘も美人の誉れ高く、正岡子規が当家の二階に下宿し、子規とお陸さんとの恋物語もあったとか。

「鐘の音に夢さめはてて浅草や 朝の別れのつらくもあるかな」 (子規)

『江戸切絵図』では長命寺の山内に「名物サクラモチ」とあり、よほど人気があったと思われます。

「長命寺桜もち」はなんと長命寺の公式Webでも紹介され、両社の密接な関係を物語っています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)

(須崎村)長命寺

天台宗東叡山末 寶寿山扁(ママ)照院ト号ス 本尊阿彌陀脇士ニ観音勢至ヲ置 過去帳ニ住僧宗泉慶安二年(1649年)十一月七日示寂トアリ 境内辨天ノ縁起ニ 寛永(1624-1644年)ノ末大猶院殿御放鷹ノ時 俄ニ御異例ニテ当寺ニ入御アリケルニ 住僧専海辨才天ニ祈願ヲコメ則御手洗ノ般若水ヲ汲ミテ御供ノ士中根壱岐守ヲ以テ捧ケ奉リシニ 御心地サハヤカニナラセタマヒケレハ 御快気ノ程ヲ祝セラレ 寶樹山常泉寺ノ𦾔号ヲ改テ今ノ寺山号ヲ賜ヒシト云 是ニヨレハ専海ハ寛永ノ頃ノ住僧ニシテ宗泉ヨリ先代ナルヘシ

精大明神社

神体金幣ニテ光成卿ノ霊ヲ祭ル 蹴鞠ノ神ナリトノミ云傳フ 光成卿トイヘルハイカナル人ニヤ 蹴鞠ノ宗匠難波飛鳥井両家ニハ聞エサル人ナリ 按ニ諸神記ニ中御門西洞院東頬滋野井小社三座是蹴鞠神也 此地大納言成通卿旧跡トアリ 成通卿ハ蹴鞠ノ名人ニテ凡人ノシワサニアラサル由『著聞集』等ニモ記シタリハ モシクハ是ヲ誤テ光成卿ナト云傳ヘシニヤ 又近江國志賀郡松本ト云地ニ精大明神社アリ 祭礼猿田彦命ニテ蹴鞠ノ神ナリト云 当社ハ恐クハ是ヲウツセシモノニテ光成卿ヲ配祀セルナラン

稲荷社

般若堂 文殊普賢ノ外十六善神ヲ置 又不動及二童子アリ 不動ハ智證大師ノ作又傳教大師ノツクレル辨天元三大師降魔ノ像アリ

地蔵堂

長命水趾 此井ノ水ヲ般若水ト呼フ則前ニ云ル御手洗ノ跡也

奈岐木 菓子所大久保主水カ植シモノナリ 高二丈程周四尺モアルヘシ 樹根ニ此木ヲ植ル顛末ヲ鋳セル碑ヲ立

■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)

寶寿山長命寺

遍照院と号す 天台宗東叡山に属せり 本尊ハ等身の釋迦如来 脇士ハ文殊普賢 般若十六善神等の像を安す

牛嶋辨財天 同じ堂内に安す 傳教大師の作なり

長命水 同じ堂の後の方にあり 一に般若水と云

自在庵𦾔址 堂の右竹藪の中にあり 誹諧師水國ここに庵室をむすひて住たりしといへり 今其地に芭蕉翁の句を彫たる碑を建てあり

殊更当寺ハ雪の名所にて前に隅田川の流れをうけて風色たらすといふをなし

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

牛御前社の北に隣りて、門は西向きなり、天台宗東叡山末、寶寿山遍照院と号す、寺伝云、当寺古は寶樹山常泉寺と唱へしに、寛永年中(1624-1644年)、大猶院殿此邊御鷹狩に成らせ給ひて、御不例おはしませし時、中根壱岐守当寺の井水を汲て、後手水に奉りしかば、御なやみ頓に御本復あり、よりて寺山号を、今のごとくに改められしと、又紫一本には、これを、東照宮の御事績となし、寺もその比なでは寺号もなく、ただ草庵なりしなど、いとうきなる伝へなれど、何れゆへある寺号とはみヘたり、開山起立の年代詳ならず、中興を弘誓院権僧正玄照和尚と云、寶暦十三年(1763年)四月廿二日寂を示せり、本尊釋迦如来を安置す。

辨天不動相殿 門を入て正面にあり

精大明神社 門を入て右の方にあり、祭神詳ならず。

長命水 辨天堂の側にあり、則前にしるせる、大猶院殿御手水に用ひ給ひしと云井なり。

地蔵堂 門を入て右の方にあり、西國二十二番観音の寫を相殿とす。

■ 『東京名所図会 [第14] (本所区之部)(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

長命寺は。向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り。寶寿山と号し。遍照院と称す。天台宗にして。延暦寺の末なり。当寺初は常泉寺といひしが。寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次。微恙ありて寺に憩ひ。住持孝徳をして境内の盤石水を加め。服薬して頓に快癒せしを以て。長命水の名を賜ふ。因て是より長命寺と改む。

長命水今尚現存し。洗心養神と刻したる石標の傍に屋代弘賢のしるしたる碑を建たり。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。

■ 『本所区史』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

長命寺は向島須崎町八十八番地即ち牛島神社の北隣に在り寶壽山と号遍照院と称した。

天台宗にして延暦寺の末である。当寺初は常泉寺といったが寛永年間(1624-1644年)将軍家家光公放鷹の途次微恙の為めに寺に憩ひ、住持孝徳の差出した境内の般若水を以て服薬した処頓に快癒したので長命水の名を賜はった。因て是より長命寺と改めたのである。

長命水は今尚現存し洗心養神と刻した石標の傍に屋代弘賢のしるした碑を建てたとある。

り。(中略)本堂は二十九年焼失後の新築にて。別に盤若堂と芭蕉堂あり。芭蕉堂殊に雅なり。

元禄の昔、芭蕉松尾桃青は西行宗祇の遺風を慕ひ、未だ五七五の野風を楽しとして生涯を過ごしたが、即ち彼芭蕉は誹諧道中興開山といふべきであらう。

芭蕉の門人に青流といふ人が居り、或時宗祇法師の墓参をなしその墓前に於て、既に祇空しとて名を祇空と更め、向島の地に草庵をむすんで居たが、ふと雲水の心動き剃髪して諸国を遊歴し、享保十八年(1733年)四月廿三日享年六十八にして箱根湯本に没し、早雲寺に葬られた。

祇空の門人に自在庵祇徳といふ人があった。この人は浅草蔵前の札差であったが隠遁の志深く、享保年間(1716-1736年)に祇空の庵址近き長命寺中に草庵をしつらへ、庵室に芭蕉翁の像を安置し、三昧の外に他事なかった。これ即ち長命寺芭蕉堂の起原である。

■ 『墨田区史 本編』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

長命寺

天台宗延暦寺の末寺で古くは宝樹山常泉寺と号していたというが、開基者・開山者および創建の年などは明らかではなく、一説には慶長年間(1596-1615年)に孝徳または宗泉によって創立されたとする。

中興開山は誓院権僧正玄照和尚で、本尊は阿弥陀如来を安置する。

長命寺の寺号については、寛永(1624-1644年)のころ三代将軍家光が墨東の地に鷹狩を行った時、急病となってこの寺に立ち寄り寺内の井戸の水で薬を服用してたちまちに快癒したので、寺号常泉寺を改めて長命寺としたと伝えられており、また「紫の一本」や「墨水消夏録」はこれを徳川家康の事跡とし、当寺は名もない小庵であったので長命寺の寺号を与えたのであると述べている。

寺内には長命水が今もその姿を残していて、これが家光の用いた名水とされているが、このほか古くは弁天堂や芭蕉堂もあった。

芭蕉堂は宝暦年中(1751-1764年)に俳人祇徳が建てた自在庵という庵で、のちに能阿によって再興され長命寺芭蕉堂と通称されていたものである。

長命寺はまた雪景色の美しさで江戸名所のひとつに数えられていた。(中略)『江戸名所花暦』にも「長命寺隅田川の堤曲行の角にあり。境内に芭蕉の碑あり。この辺に佇みて左右をかへり見れば、雪の景色いはんかたなし。」と述べられている。

寺内には東京都指定の橘守部の墓、成島柳北の碑があり、また弁財天は隅田川七福神のひとつである。

■ 『すみだの史跡文化財散歩 P.35』(墨田区資料/PDF)

長命寺(向島5-4-4)

天台宗延暦寺末で、古くは宝寿山常泉寺と号していたそうですが、創建年等は不明です。寛永のころ3代将軍家光がこの辺りに臆狩りに来た時、急に腹痛をおこしましたが、住職

が加持した庭の井の水で薬を服用したところ痛みが治まったので、長命寺の寺号を与えたといいます。

■ 松尾芭蕉「いざさらば」の句碑 <区登録文化財>

「いさゝらは 雪見にころふ所まて」

碑陰には、3世自在庵祇徳の文で、芭蕉や祇空、祇徳の略伝等が述べられています。

■ 「長命水石文」の碑

この寺が長命の寺号を賜った経緯と井戸が長命水と名付けられたことを、時の住職最空が記しています。書は国学者の屋代弘賢で、天保3年(1832)の建碑です。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都営地下鉄浅草線・メトロ半蔵門線「押上駅」駅で徒歩約15分。

隅田川にかかる「桜橋」経由で今戸方面からも歩けます。

【写真 上(左)】 桜橋

【写真 下(右)】 桜橋からの隅田川

第13番弘福寺のすぐお隣りにあります。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門扉の三諦星紋

【写真 下(右)】 山内幼稚園ゾーン

山内門寄りは言問幼稚園で、山内入口の門柱と寺号標、そして門扉に輝く天台宗の宗紋・三諦星(さんたいせい)がなければほとんど寺院とわかりません。

平日昼間は園児の声で賑やかで主門は閉められていますが、通用門からお参りはできるようです。

圓舎の並びには「よいこのおじぞうさま」も御座されます。

【写真 上(左)】 よいこのおじぞうさま

【写真 下(右)】 本堂ゾーン

園庭を抜けると本堂前、俄然名刹の趣がでてきます。

本堂向かって右手が庫裏で、その前に傳教大師童像と辨財天碑が置かれています。

【写真 上(左)】 傳教大師童像

【写真 下(右)】 辨財天碑

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝。

コンクリ身舎ながら整った寺院建築で、向拝にはしっかり水引虹梁、雲形の木鼻、繋ぎ虹梁、蟇股を備え、向拝見上げには寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 横からの向拝

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 辨財天のお姿

本堂は通常は閉扉のようですが、お正月期間の七福神ご開扉期間は開扉されます。

辨財天は八臂坐像のお姿です。

【写真 上(左)】 長命水

【写真 下(右)】 長命水石文

本堂向かって左手の隅田川寄りの一角が文化財の宝庫。

本堂すぐよこには長命水と長命水石文。

芭蕉の「いざさらば」句碑、橘守部の墓、太田蜀山人の歌碑、鶴沢清六の塚と成島柳北の碑などがこのエリアに点在します。

【写真 上(左)】 芭蕉の「いざさらば」句碑

【写真 下(右)】 同 説明板

【写真 上(左)】 橘守部の墓

【写真 下(右)】 太田蜀山人の歌碑

【写真 上(左)】 鶴沢清六の塚と成島柳北の碑

【写真 下(右)】 庚申地蔵尊

万治二年(1659年)造立の庚申地蔵尊石像も御座し、「出羽三山の碑」は墨田区登録文化財に指定されています。

【写真 上(左)】 出羽三山の碑

【写真 下(右)】 隅田川側からの入口

御朱印は庫裏にて拝受しました。

複数の御朱印を快く授与いただけました。

〔 長命寺の御朱印 〕

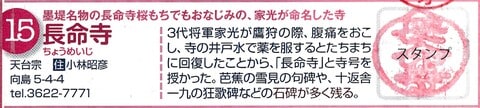

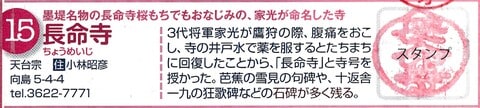

【写真 上(左)】 御本尊・阿弥陀如来の御朱印

【写真 下(右)】 辨財天の御朱印

【写真 上(左)】 寺号の御朱印

【写真 下(右)】 同

■ 墨田区お寺めぐり第15番のスタンプ

■ 第19番 清滝山 金長院 正王寺

(しょうおうじ)

葛飾区堀切5-29-14

真言宗豊山派

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:

司元別当:(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)/(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第59番、荒綾八十八ヶ所霊場第15番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番、(京成)東三十三観音霊場)第3番

第19番は葛飾区堀切の正王寺で、朱塗りの山門から「赤門寺」とも呼ばれています。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

正王寺は治承二年(1178年)、(下千葉村)八王子権現社(現・葛飾氷川神社の境内社)の別当として法印侔義(正治元年(1199年)寂)が創建という古刹です。

青戸村寶持院末の新義真言宗寺院で、御本尊は阿弥陀如来です。

『葛飾区寺院調査報告』記載の『清滝山正王寺八王子宮神縁起』によると、源頼朝公は山王廿一社のうち八王子権現を深く尊信し、関西よりこの地に勧請、御鎮座といいます。

天文七年(1538年)、国府台合戦(後北条氏と里見氏など房総諸将との戦い)の戦火を受け荒廃しましたが、慶長年間(1596-1615年)に山城国の法印源榮(承応元年(1652年)寂)が中興して開山と伝わります。

慶安年間(1648-1652年)、徳川3代将軍家光公が鷹狩の際に八王子権現社を拝せられ、当社の由緒を尋ねられたところ源頼朝公の勧請であることを知り、大いに尊崇されて荘園を寄附したといいます。

家光公の来山(1648-1652年)と法印源榮(承応元年(1652年)寂)の年代が重なるので、おそらく家光公から荘園を賜ったのが法印源榮で、その功績により中興開山になったとみられます。

また、当山の住僧は、徳川四天王のひとり本多忠勝ゆかりの家系ともいいます。

八王子権現社は徳川家綱公の代、慶安二年(1649年)にも御朱印をくだされています。

数度にわたる水禍で古記録を失い由緒は不詳ですが、『葛飾区寺院調査報告』には本堂、山門、客殿、庫裏を備え、御本尊に室町時代の作とみられる阿弥陀如来立像、不動明王立像、聖観世音菩薩立像、弘法興教両大師像、弘法大師坐像などの寺宝を安するとあります。

うち、聖観世音菩薩立像は(京成)東三十三観音霊場)第3番の札所本尊と思われます。

なお、正王寺は(下千葉村)氷川社(現・葛飾氷川神社)の別当も務めていました。

葛飾氷川神社境内縁起書によると、氷川社は正治元年(1199年)武蔵国一の宮氷川神社を勧請、下千葉村の鎮守として奉斎とのことです。

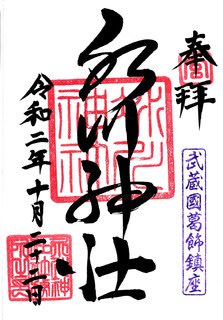

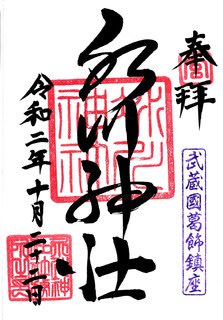

【写真 上(左)】 葛飾氷川神社

【写真 下(右)】 葛飾氷川神社の御朱印

八王子神社は現在、葛飾氷川神社の境内末社ですが(大正年間氷川神社へ勧請)、頼朝公ゆかりの由緒もあってか末社らしからぬ存在感を放たれ、御朱印も授与されています。

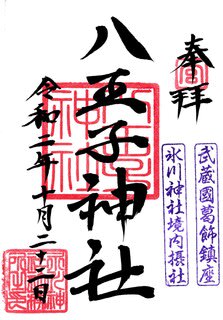

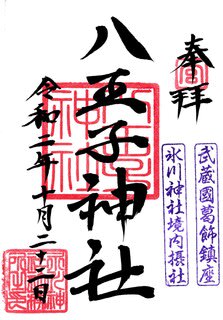

【写真 上(左)】 八王子神社

【写真 下(右)】 八王子神社の御朱印

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻三』(国立国会図書館)

(下千葉村)八王子社 別当正王寺

新義真言宗 青戸村寶持院末 清龍山金長院ト号ス

開山俊義正治元年三月十四日寂ス 中興源榮承応元年九月十六日寂セリ 本尊彌陀

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

(千葉村)八王子権現社 別当正王寺

八王子権現社

下千葉の内、西南の方にあり、勧請の年歴詳ならず。

別当正王寺

清龍山金長院と号す。新義真言宗、青戸村寶持院の末なり。

開基は俊義法印にて、此人正治元年三月十四日寂すといへば、古き草創なる事知らる。

中興を源榮法印と云、承応元年九月十六日化す、客殿八間に六間、本尊阿彌陀如来を安置す。

氷川社

同じ邊にあり、正王寺持。

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

正王寺

治承二年(1178年)五月、法印俊義の開山と伝えられる。

天文七年(1538年)国府台の合戦による兵火に焼失して荒廃したが、慶長年間(1596-1614年)山城国の人法印源栄が再興し、中興開基となった。

その後数回にわたる水禍のため古記録を失い、由緒は明らかでないが、当寺がもと別当職を勤めた八王子社(隣接する現氷川神社)の縁起には、次のように記されている。

清滝山正王寺八王子宮神縁起

武蔵国葛飾郡下千葉村清滝山正王寺は、治承二年(1178年)の創建(中略)人皇八十二代後鳥羽院の御宇、右大将頼朝卿、山王廿一社の内なる八王子権現を深く尊信なし給ひ、坂西より此地に移し、当寺に鎮座し奉り(中略)慶安年間(1648-1652年)、三代将軍家光公御鷹狩の刻、境内を通らせられ、八王子の宮を拝せられ、神録を御訊問ありしに、征夷大将軍の始祖たる源右幕下の勧請たりし事を聞召され、恭も五石の荘園を寄附し給ふ。

当寺の住僧は、山城国の産にして、将軍の親臣本多図書忠勝候の紙支層なり。

なお当寺の山門は朱色のため、一般に赤門寺と呼んでいる。

本堂 山門 客殿・庫裏

寺宝

阿彌陀如来立像(本尊) 寄木造 蓮華座 室町時代の作か

不動明王立像 寄木造 両童子 江戸時代の作

聖観世音菩薩立像 寄木造 江戸時代の作

弘法興教両大師像 寄木造 椅子に座し 江戸時代の作

天部坐像 江戸時代の作

弘法大師坐像 椅子に座す 江戸時代の作であろう

紙本着色弥勒菩薩造 江戸時代の作

正岡子規遺墨二点

-------------------------

最寄りは京成本線「堀切菖蒲園」駅で徒歩約5分。

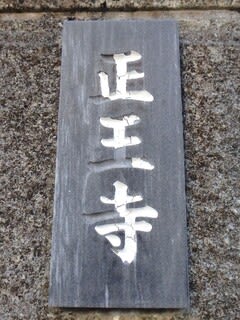

下町らしい住宅密集地に、切妻屋根桟瓦葺の朱塗りの四脚門で山号扁額を掲げ、門前には寺号標を置いています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 寺号表札

門前からすでに古刹らしい落ち着きをみせていますが、山内もよく整備されきもちのよい参拝ができます。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂

階段上の本堂は、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の堂々たる構え。

堂前の十三重石塔がいいアクセントとなっています。

天水鉢には家光公とのゆかりを示すがごとく、葵紋が刻まれています。

【写真 上(左)】 天水鉢

【写真 下(右)】 向拝

コンクリ身舎の近代建築ですが、水引虹梁、雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に虹梁、中備に蟇股と寺社建築に則った意匠で、向拝見上には寺号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 庭園

山内に大師堂があります。

切妻造桟瓦葺妻入りで、柱には「弘法大師堂」の堂号と「南無大師遍照金剛」の御寶号が掲げられています。

【写真 上(左)】 大師堂

【写真 下(右)】 大師堂札所板

見上げに掲げられた札所板には「四国八十八箇所五十九番」の御詠歌が掲げられており、荒川辺八十八ヶ所霊場第59番あるいは南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第59番の札所ですが、荒綾八十八ヶ所霊場第15番の札所も兼ねているかと思われます。

薬師如来を称える御詠歌で、本四国八十八ヶ所霊場第59番札所の金光山 国分寺(札所本尊:薬師如来)を示す内容かと思います。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 天王寺の御朱印 〕

中央に「聖観世音」の揮毫と、聖観世音菩薩のお種子「サ」の御寶印(蓮華座+宝珠)。

右の札所印は不明瞭ですが「東観音第三番」とも読めるので、(京成)東三十三観音霊場第3番の札所印かもしれません。

左には寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第20番 榎木山 善福院

(ぜんぷくいん)

葛飾区四つ木3-4-29

真言宗智山派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:

司元別当:(若宮村)若宮八幡社(現・若宮八幡宮)(葛飾区四つ木)

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第67番、荒綾八十八ヶ所霊場第25番、南葛八十八ヶ所霊場(いろは大師)第43番、葛西三十三観音霊場第15番、新葛西三十三観音霊場第15番

第20番は墨田区四つ木の善福院です。

下記史(資)料、山内掲示、『ガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

善福院は、(若宮村)若宮八幡社の別当で新義真言宗、寺嶋村蓮花寺の末でした。

善福院じたいは永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建とも伝わりますが、若宮八幡社の社歴はそれよりも古いので、こちらから追ってみます。

文治五年(1189年)7月源頼朝公は奥州征伐を決意、伊豆山走湯権現の僧侶で頼朝公の師僧ともいわれる専光坊良暹を伊豆山から呼び戻し、留守中の安寧維持と戦勝祈願を託しました。

自身も奥州発向の折、若宮八幡社に参詣し源家の武運長久を祈りました。

その際、手みずから榎の枝根を逆に地に挿して宣うに、この度の戦に利あればこの榎は根付いて繁るべしと。

奥州を収めて凱陣なったとき、この榎は見事に根付いて盛んに繁っていたため、頼朝公は改めて鶴岡八幡宮を勧請し、この地の領主・葛西三郎清重に命じて社容を整えたといいます。

『新編武蔵風土記稿』には「ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云」とあるので、流れからすると、善福院は源頼朝公の治世にすでに若宮八幡社の別当として存在し、永正十六年(1519年)祐誉法印が東照宮若王寺と号して創建(中興)したとみられます。

天正十八年(1590年)、家康公関東入国後の関東郡代伊奈備前守による若宮八幡社中興の際に、別当の当山も整備されたとみられます。

元和二年(1616年)4月、家康公は薨去し、同年12月に久能山に東照社(現・久能山東照宮)が創建されました。

当時、「東照宮若王寺」を号していた当山は、東照宮の神号をはばかり善福院と改め寺号は唱えなくなったといいます。

御本尊は『新編武蔵風土記稿』で薬師如来、『葛西志』で大日如来、『葛飾区寺院調査報告』で聖観世音菩薩とありますが、拝受した御朱印の尊格は十一面観世音菩薩でした。

また、『新編武蔵風土記稿』には「観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ」とあり、こちらは葛西三十三観音霊場第15番であったことがわかります。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

なお、現在も再編された新葛西三十三観音霊場の第15番札所です。

末社として稲荷社が御鎮座と伝わります。

若宮八幡宮は若宮村の鎮守で、別当であった当山は明治初期の神仏分離を乗り越え存続しました。

しかし大正元年、荒川放水路の開削により現在地に移転しています。

関東大震災や幾度の水難を経て、現本堂は昭和44年の落慶です。

比較的情報の少ない寺院ですが、『ガイド』には寺嶋村蓮花寺末から京都智積院末に変更とあるので、相応の寺格を有するとみられ、当地のおもだった霊場の札所を兼務しています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 葛飾郡巻二』(国立国会図書館)

(若宮村)若宮八幡社 別当善福院

新義真言宗寺嶋村蓮花寺末 榎木山ト号ス

昔ハ東照院若王寺ト称セシヲ 御神号ヲ避テ今ノ如ク善福院ト改メ寺号ハ唱ヘズ云

本尊薬師

観音堂 正観音ヲ安ス 葛西三十三番札所第十五番ナリ

(若宮村)若宮八幡社

村ノ鎮守ナリ

相伝フ当社ハ右大将頼朝文治五年泰衡征伐トシテ奥州ニ発向ノ時 軍功アランコトヲ祈願シ手ツカラ榎ノ策ヲサカシマニ挿 此行利アランニハ此木必生ヒ榮フヘシト誓ヒシニ 果シテ勝利ノ後枝葉盛ニ生ヒ茂リ今ノ世マテモ社頭ニ残レリ ヨリテ別当寺ヲ榎木山ト号スト云(中略)年歴テ再建修理等中絶シ空ク狐狸ノ住家トナリシヲ 御入國ノ後伊奈備前守中興スト云(中略)

末社稲荷社

■ 『江戸名所図会 7巻 [19]』(国立国会図書館)

若宮八幡宮

若宮村にあり 別当ハ真言宗にして善福寺と号す

社伝云往古文治五年七月右大将源頼朝卿 奥州泰衡征伐として発向あるにより同十八日伊豆國より専光坊の阿闍梨を召て潜に泰衡征伐の立願の旨を告らす(中略)当社に参詣ありて源家繁盛武運長久の祈念あり

又手自榎の策を逆に地に指誓て云く 此度の軍利あらハ枝根を生して栄ゆへしと●

竟に奥州ををさめて凱陣あら●●ハ 其後鶴岡八幡宮を勧請し此地ハ葛西三郎清重乃領地たるにより清重に命じて社頭を経営せしめ(以下略)

■ 『葛西志 : 東京地誌史料 第2巻』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

(若宮村)若宮八幡社 別当 善福院

(若宮八幡社)の側に住居す。新義真言宗、寺島村蓮華寺末 榎木山若王寺と号す。

古は東照院号せしが、後に東照宮の御神号を避て、今の寺山号に改められしと云。

本尊大日如来を安置す。

■ 『葛飾区寺院調査報告 上』(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

善福院

真言宗智山派。榎木山と号し、古くは寺島村蓮華寺の末、後には京都智積院の末であった。

永正十六年(1519年)祐誉法印の創立。はじめ東照宮若王寺と号したが、徳川家康公の神号をはばかり、善福院と改めたという。明治維新前までは付近の若宮村若宮八幡宮の別当職を勤めた。大正元年、荒川放水路開削工事のため、現在地に移転した。大正十二年九月の関東大震災で本堂が大破し、昭和九年、火災に焼失し、同十二年再建、さらに同二十二年九月の水害で破損し、同四十四年四月、現在の本堂が新築された。

本堂 客殿・庫裏 大師堂

寺宝

聖観世音菩薩立像(本尊) 寄木造蓮華座 江戸時代の作

弘法大師立像 寄木造 江戸時代の作か

興教大師坐像 寄木造 近時の補修か

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』隅田川向島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは京成押上線「四ツ木」駅で徒歩約11分。

隅田川河畔の四つ木三丁目の住宅密集地にあります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 院号標

築地塀の中央に切妻屋根桟瓦葺の山門、様式はおそらく薬医門かと思いますが写真が少なく確定できません。

門柱に院号標。

【写真 上(左)】 山内

【写真 下(右)】 天水鉢

山内は広くはないものの、手前右に大師堂、正面おくに本堂を配して、立体感ある伽藍構成です。

本堂前の天水鉢には真言宗智山派の宗紋・桔梗紋。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は入母屋造でおそらく銅本棒葺と思われ流れ向拝。

大棟、降り棟、隅棟、掛瓦も整って端正な印象。

身舎に設えられた縦長の花頭窓がいいアクセントになっています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に繋ぎ虹梁、中備に本蟇股を置き、向拝見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 大師堂

大師堂は銅板葺の宝形造で基盤上に宝珠を置いています。

こちらも格子文様が効果的につかわれてきっちり端正なイメージ。

向拝見上げに「大師堂」濃醇扁額、向拝扉には真如親王様のお大師さまが描かれた立派な千社札が打たれています。

【写真 上(左)】 大師堂の千社札

【写真 下(右)】 大師堂の扁額

当山は荒川辺、荒綾、南葛(いろは大師)、隅田川の4つの弘法大師霊場の札所で、おそらくこちらの大師堂が霊場拝所とみられます。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 善福院の御朱印 〕

中央に「十一面観世音」の揮毫と、十一面観世音菩薩のお種子「キャ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

→ ■ 隅田川二十一ヶ所霊場の御朱印-8へつづきます。

※札所および記事リストは→ こちら。

【 BGM 】

■ 言い出しかねて -TRY TO SAY- 当山ひとみ

■ By the side of love - 今井優子

■ ebb and flow - LaLa(歌ってみた)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « ■ 隅田川二十... | ■ 隅田川二十... » |