関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ Kalafina の teaser?

■ Kalafina Anniversary LIVE 2025 teaser 3

どういう意図でUPされたかわからないが、これがオフィシャルだとすると、ふたたびKalafina&梶浦由記さんのタッグが復活するかもしれぬ。

■『Break out of your bubble』 - Little Glee Monster 10th Anniversary Live(2024.10.20)

リトグリのこの曲はかなりいいと思う。

でも、梶浦サウンドとはあきらかに違う。とくにコーラスワーク。

やはり、日本の女性ヴォーカルの質を保っていくには梶浦サウンドは不可欠だと思う。

■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance

深みのあるKEIKOの中低音、音域広くきらびやかなJoelleの声質。

KAORIはふつうのユニットだったら楽勝でソプラノリードとれるが、その上をいく貝田さんのスーパーハイトーン。

4人のことなる個性を、ひとつにまとめあげられる梶浦さんの楽曲。

■ Revo(Sound Horizon)&梶浦由記(FictionJunction) - 砂塵の彼方へ....

FictionJunction&Sound Horizonの奇跡のコラボ。

世界に誇っていいレベルだと思う。

■ into the world - kalafina

おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。

完璧な女神降臨状態。

FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。

■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来

どうしてこんな音像を生み出せるのか。

知名度低くてもメガヒットなくても、邦楽の至宝であることまちがいなし!

【関連記事】

■ 伝説のユニットkalafina

どういう意図でUPされたかわからないが、これがオフィシャルだとすると、ふたたびKalafina&梶浦由記さんのタッグが復活するかもしれぬ。

■『Break out of your bubble』 - Little Glee Monster 10th Anniversary Live(2024.10.20)

リトグリのこの曲はかなりいいと思う。

でも、梶浦サウンドとはあきらかに違う。とくにコーラスワーク。

やはり、日本の女性ヴォーカルの質を保っていくには梶浦サウンドは不可欠だと思う。

■ FictionJunction – Parade (from HIGHWAY STAR PARTY 2023)Official Live Performance

深みのあるKEIKOの中低音、音域広くきらびやかなJoelleの声質。

KAORIはふつうのユニットだったら楽勝でソプラノリードとれるが、その上をいく貝田さんのスーパーハイトーン。

4人のことなる個性を、ひとつにまとめあげられる梶浦さんの楽曲。

■ Revo(Sound Horizon)&梶浦由記(FictionJunction) - 砂塵の彼方へ....

FictionJunction&Sound Horizonの奇跡のコラボ。

世界に誇っていいレベルだと思う。

■ into the world - kalafina

おそらく解散が決まってからのラストライブだと思う。

完璧な女神降臨状態。

FRONT BAND MEMBERSの演奏も、オーディエンスの振る舞いも文句のつけようなし。

メロディ、ハーモニー、リズム&アンサンブル。

そして、完璧なステージング。

音楽と真摯に向き合い、決して妥協しなかったプロのアーティストたち。

このハーモニーは、この3人が揃わなければ絶対に生み出せない。

■ kalafina屈指の名曲&名演! Mirai 未来

どうしてこんな音像を生み出せるのか。

知名度低くてもメガヒットなくても、邦楽の至宝であることまちがいなし!

【関連記事】

■ 伝説のユニットkalafina

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)

■ 同-22 (C.極楽寺口-5)から。

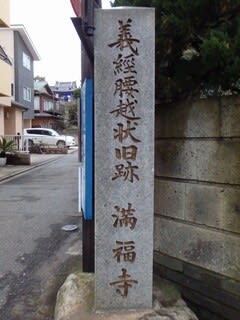

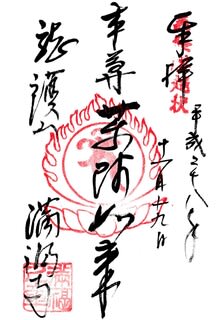

62.龍護山 満福寺(まんぷくじ)

公式Web

鎌倉市腰越2-4-8

真言宗大覚寺派

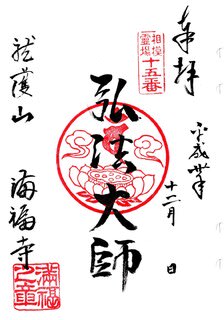

御本尊:薬師如来

司元別当:

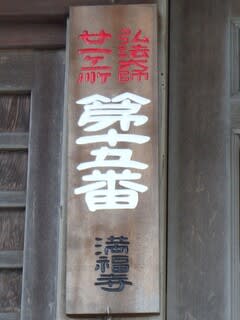

札所:新四国東国八十八ヶ所霊場第84番、相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番

稲村ヶ崎~七里ヶ浜周辺に寺社は少なく、霊光寺(日蓮宗)は参拝していますが御首題はいただけず、顕証寺(本門佛立宗)の御首題はWeb検索でヒットしません。

よって腰越にエリアを進めます。

満福寺は源義経公・武蔵坊辨慶ゆかりの寺院です。

公式Web、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

天平十六年(744年)行基の開山と伝わる古刹で、古義真言宗手広村青蓮寺末といいます。

御本尊は行基御作の薬師如来、弘法大師御作の不動尊を安ずるとあります。

史料の多くは義経公とのゆかりに紙面をさいています。

源義経公(1159-1189年)は、鎌倉幕府初代将軍源頼朝公の異母弟で、日本史上もっとも著名とみられるその生涯については、ここではふかくなぞりません。

当山に関連ある事柄のみ、簡単に追ってみます。

治承八年(1184年)2月、摂津一ノ谷で平氏を破った義経公は京に凱旋すると後白河法皇から厚遇を受け、頼朝公の許可を得ずして法皇から検非違使・左衛門少尉の任官を受けました。

頼朝公はこれを怒り、義経公の平氏追討の任を解きました。

しかし、義経公解任後の戦況は思わしくなく、元暦二年(1185年)再び義経公を平氏追討に起用するや、義経公は讃岐屋島で見事な勝ち戦をおさめ、同年3月、長門壇ノ浦で平氏を滅ぼしました。

しかし同年4月、頼朝公は朝廷から勝手に任官を受けた義経公麾下の東国武者らを罵り、東国への帰還を禁じました。

平氏追討で義経公を補佐した梶原景時からは、義経公が平家追討の功を誇るあり様が書状で頼朝公に伝えられました。

軍監・景時の意見を聞かず独断専行で軍を進めたこと、兄の範頼公の所轄である九州へ無断で進出したことなども伝えられ、頼朝公の不興を買ったともいわれます。

同年5月、義経公は壇ノ浦で捕らえた平宗盛・清宗父子を護送して京を立ち、鎌倉に凱旋しようとしました。

しかし義経公のあり様に不審を抱く頼朝公は鎌倉入りを許さず、宗盛父子のみを鎌倉に入れ、義経公は腰越の満福寺に留め置かれました。

5月24日、義経公は満福寺で頼朝公に対し叛意のないことを切々と示す書状をしたため、頼朝公の側近大江広元に託しました。

これが有名な「腰越状」で、義経公の側近・辨慶が筆を執ったという説もあります。

頼朝公は義経公を弟として正当に処遇し、その実力も認めていましたが、義経公の神がかった武略と声望の高まり、そして法皇との個人的な結びつきは、東国での武家政権樹立をめざす頼朝公にとって脅威となったことは想像に難くありません。

また、義経公が京で平氏の捕虜である平時忠の娘(蕨姫)を娶ったことも、頼朝公の疑念を深めたという見方もあります。

6月9日、頼朝公が義経公に宗盛父子と平重衡を伴わせて帰京を命じると、鎌倉入りを果たせなかった義経公はこれを恨み、「関東に怨みを成す輩は、義経に属くべき」と言い放ち、これを聞いた頼朝公は義経公の所領を没収したと伝わります。

なお、『愚管抄』、延慶本『平家物語』などは、義経公はじつは鎌倉入りを果たし頼朝公と対面している旨記しているようで、「腰越状」も後世の偽作との見方があります。

8月16日の除目で義経公は頼朝公の推挙により伊予守を拝任したといい、この時点では頼朝公と義経公の決裂は決定的ではなかったという見方があります。

しかし、義経公は伊予守拝任後も朝廷から頼朝公に無断で受けた検非違使・左衛門少尉を離任せず、これにより頼朝公との関係はついに破綻したという説もあります。

頼朝公は義経公の動向を監視すべく梶原景時の嫡男・景季を京に遣わすと同時に、木曽義仲に与力した叔父・源行家の追討を要請しました。

10月、義経公の行家同心を断じた頼朝公は義経公討伐を決意し、刺客として京へ送られた土佐坊昌俊らは堀川の義経邸を襲いました。(堀川夜討)

しかし義経公に行家勢が加勢して襲撃は失敗。

義経公は捕らえた土佐坊から頼朝公の命による襲撃と聞き及ぶと、行家と謀って頼朝公打倒の兵を挙げ、後白河法皇より頼朝公追討の院宣を得ています。

しかし、義経公への与力は思うように集まらず勢いなしとみるや、今度は法皇は義経公追討の院宣を出しています。

このあたりの前後関係や頼朝公の関与については諸説ありますが、義経公が政治に長けた法皇の動きに翻弄されている姿がうかがわれます。

11月1日、頼朝公率いる義経公追討軍が駿河国黄瀬川に達すると、義経公らは京を落ち船で九州へと向うも、暴風で難破して摂津に押し戻されました。

7日には伊予守、検非違使・左衛門尉などの官職を解任され、義経公と行家捕縛の院宣が下されました。

義経公は郎党や愛妾の静御前を連れて吉野に身を隠しましたが、ここでも追討を受け京に潜伏。

文治二年(1186年)になると叔父・行家、佐藤忠信、伊勢義盛などの郎党もつぎつぎと討ち取られました。

義経公の関東での後見人として義父の河越重頼がいましたが、重頼と嫡男重房も殺害され関東での後ろ盾も失いました。

文治三年(1187年)京に潜み切れなくなった義経公は、藤原秀衡を頼り奥州・平泉へと赴きました。

藤原秀衡は義経公を盛り立てる意思をもっていましたが文治三年(1187年)10月に病没。

後継の泰衡は義経公を守り抜くことができず、文治五年(1189年)閏4月ついに義経公が拠る衣川館を襲撃、義経公や辨慶などの郎党は奮戦しましたがことごとく討死し、義経公はここに自害しました。(衣川の戦い)

享年31と伝わります。

義経公の首は鎌倉に送られ、和田義盛、梶原景時らによって首実検が腰越の浦で行われたといいます。

このことからも、腰越は義経公とゆかりをもつ地といえます。

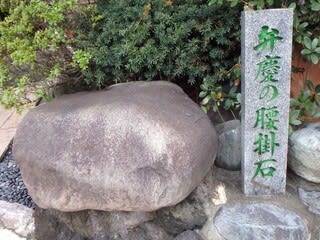

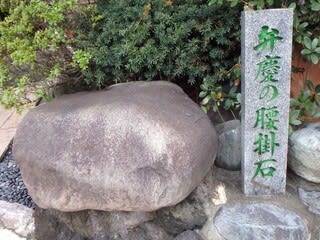

満福寺には辨慶が書いたという「腰越状」の下書きとされる書状が所蔵され、山内には辨慶の腰掛石や手玉石など、義経公・辨慶ゆかりの品が遺ります。

寺前の池は、辨慶が「腰越状」を書く時に墨摺りの水を汲んだことから「硯池」と呼ばれ現存しています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

満福寺

満福寺は、腰越村の中にあり、龍護山と号す。眞言宗なり。

開山行基、本尊薬師 行基作・不動 弘法作

此寺地は、昔源義経、宿せられし所なりと云ふ。【東鑑】に、元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、如思に朝敵を平げ訖ぬ。剰へ前内府平宗盛を相具して参上す。其賞兼て不疑處に、日来不儀の聞へ有るに依て、忽御気色を蒙り、鎌倉中に入られず。腰越の驛に於て、徒に日を捗るの間、愁鬱の余に、因幡前司廣元に付して、一通の疑状を頼朝へ奉つるとあり。其状の下書也とて、今寺にあり。辨慶が筆跡と云。状中の文字、【東鑑】に載たるとは所々異なり。或人云、新筆なり。辨慶が筆には非ずと。

硯池

寺の前にあり。相伝ふ義経の命にて、辨慶疑状を書し時、硯水を汲たる池なりと。池の端に辨慶が腰懸石とてあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

萬福寺

腰越村の内なり。龍護山と号す。古義眞言宗、同國手廣青蓮寺末なり。

開山行基、本尊薬師如来 行基作。弘法大師作の不動尊を安ず。

此寺、義経の宿陣せられし事をいひ伝ふ。元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、思ひの如く朝敵を平げ、剰へ屋島の内府平宗盛を相具して参り、其賞兼て疑はざる處に、不儀の聞へ有に依て、忽御気色を蒙り、鎌倉へ入られず、腰越の驛に於て徒に日を捗るの間、愁鬱の余り、因幡前司廣元に附して、一通の疑状を幕府え奉るといふ。其状の下書なりとて、今も此寺にあり。辨慶が筆なりといひ伝ふ。文書中【東鑑】に見えしとは異なる所もあり。辨慶が書けること覚束なし。

硯池

寺の前庭にあり。寺伝に、義経の仰に依て、辨慶が疑状を書たる時、硯水を汲し池といふ。又池の端に辨慶腰かけ松と名附るもあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(腰越村)満福寺

龍護山醫王院と号す。古義眞言宗手廣村青蓮寺末。

開山は行基、中興は高範(承安三年(1173年)三月十六日寂す)

本尊は薬師なり 長三尺三寸、行基作、同作の日月光、十二神もありしが、寛文中、回禄に烏有せしとぞ。

不動 弘法作長八寸

十一面観音 同作、長二尺五寸

彌陀 定朝作、長一尺五寸 等を安ず。

文治元年五月延尉義経頼朝の不審を蒙りて鎌倉へ入られず、当所に滞留す。

当時●止宿の所なりと云ふ

此時大江廣元に就て呈せし疑状の草案なりとて今に蔵せり。古文書部に詳載す、世に腰越状と称す是なり、辨慶が書記せしと伝ふれどおぼつかなし

【寺宝】(抜粋)

薬師書像一幅 弘法筆

地蔵堂 天神社 辨天社

硯池

本堂の前にあり。是辨慶疑状を書し時、池水を汲て硯池に滴す故に此名ありと云ふ、池辺に腰掛石といふあり、辨慶が腰を掛し所といふ。

■ 山内掲示

龍護山満福寺と号し、開山は行基(668-749)と伝えられ、本尊は薬師如来像です。源義経(1159-89)が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を汲んだといわれる硯池、腰掛石があります。-古義真言宗-

■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会・鎌倉文学館)

源義経と腰越

鎌倉時代前期の武将、源義経は、幼名牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。

治承四年(1180)兄頼朝の挙兵に参じ、元暦元年(1184)兄範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。帰洛後、洛中の警備にあたり、後白河法皇の信任を得、頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉となったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、讃岐屋島、長門壇ノ浦に平氏を壊滅させた。

しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの、鎌倉入りを拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため大江広元にとりなしを依頼する手紙(腰越状)を送った。

「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。

さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあひ具して、関東へ下向せられけるとき、腰越に関を据ゑて、鎌倉へは入れらるまじきにてありしかば、判官、本意なきことに思ひて、「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ゐられざれば、判官力におよばず。

その申し状に曰く、

源義経、恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに選ばれね勅宣の御使として朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)

しかし、頼朝の勘気は解けず、かえって義経への迫害が続いた。義経の没後、数奇な運命と悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。

中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。

■ 現地掲示(義経宿陣之趾/鎌倉市青年団)

文治元年(皇紀一八四五年) 五月

源義経朝敵ヲ平ラゲ 降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ凱旋セシニ

頼朝ノ不審ヲ蒙リ 鎌倉二入ルコトヲ許サレズ

腰越ノ驛二滞在シ 鬱憤ノ餘

因幡前司大江廣元ニ付シテ一通ノ歎状ヲ呈セシコト東鑑ニ見ユ

世ニ言フ腰越状ハ 即チコレニシテ

其ノ下書ト傳ヘラルルモノ満福寺二存ス

-------------------------

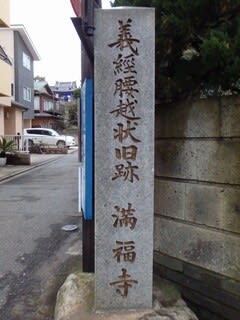

江ノ電「腰越」駅からもほど近く、駅前通りを南東に進んだところが参道入口。

ここにサイン類と「義経腰越状旧跡 満福寺」の寺号標があります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道入口のサイン類

【写真 上(左)】 寺号標-1

【写真 下(右)】 江ノ電と参道階段

ここから、江ノ電の踏切の向こうに山門と鐘楼、そして本堂の屋根が見えます。

踏切遮断機のすぐ脇から山門階段。江ノ電の線路に至近で、撮り鉄さんにはたまらないスポットでは?

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 参道階段

階段脇に「義経腰越状旧跡 満福寺」の幟がはためき、雰囲気が高まります。

【写真 上(左)】 参道階段すぐ下に江ノ電

【写真 下(右)】 山門

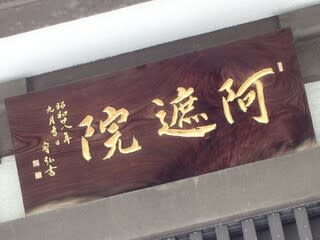

階段の先に構える山門はおそらく入母屋屋根銅版葺の四脚門で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、梁上に四連の斗栱、軒に二軒の垂木を備えた豪壮なもの。

見上げに山号扁額、大棟には清和源氏の紋「笹龍胆」を掲げています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山門の寺号標

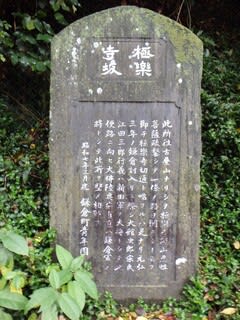

【写真 上(左)】 「義経宿陣之趾」の石碑

【写真 下(右)】 鐘楼

山門右手には、鎌倉市青年団建立の「義経宿陣之趾」の石碑。左手には鐘楼。

山門そばにある「笛供養」の碑は、笛を愛した義経公にちなむものと思われます。

「笛供養」の碑のよこには、ぼけ封じ祈願仏(おそらく地蔵尊と思われる)が御座します。

さほどの階段ではないのにかなり高低差を稼いでいるらしく、山内からは相模湾が見渡せます。

【写真 上(左)】 「笛供養」の碑とぼけ封じ祈願仏

【写真 下(右)】 山内からの相模湾

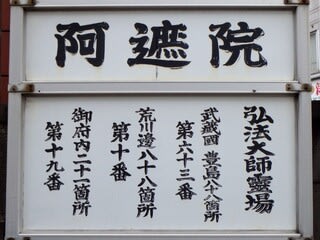

【写真 上(左)】 大師堂と札所碑

【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-1

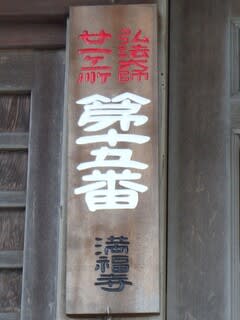

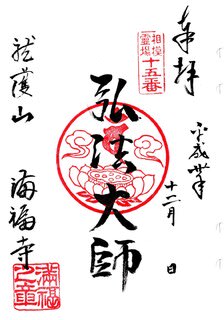

山内には大師堂があり、こちらが弘法大師霊場の拝所とみられます。

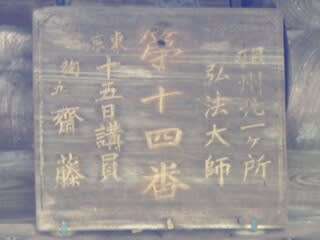

山内には相州二十一ヶ所霊場の札所を示す碑や板がいくつかあります。この霊場の札所標はあまり目にることがないので、これは貴重です。

【写真 上(左)】 相州霊場札所碑-2

【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-3

山門くぐって正面が本堂。

入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。向拝上に端正な軒唐破風をおこしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝-1

【写真 下(右)】 向拝-2

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、頭貫から中備にかけて、じつに8つの斗を置いています。

身舎側に海老虹梁、中備の彫刻は「腰越状」書き上げの構図と思われます。

【写真 上(左)】 中備と兎の毛通しの彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

【写真 上(左)】 相州霊場札所板-1

【写真 下(右)】 相州霊場札所板-2

その上兎の毛通しは朱雀の彫刻か、さらに唐破風上の鬼飾りには「笹竜胆」の紋が輝いています。

向拝正面桟唐戸の上には寺号扁額や相州二十一ヶ所霊場の札所板が掲げられ、見どころの多い本堂てす。

【写真 上(左)】 腰越状の石像と本堂

【写真 下(右)】 腰越状の石像

本堂向かって左には、義経公と辨慶の石像。辨慶が筆を執っているので、おそらく腰越状をしたためている場面と思われます。

その横に「弁慶の腰掛石」。

訪れたときは、マスコット?のおネコちゃんが石のうえに座り込んでいました。

【写真 上(左)】 弁慶の腰掛石

【写真 下(右)】 おネコちゃん

本堂向かって右には慈悲観音立像と「弁慶の手玉石」。

本堂を拝観(有料)すると、腰越状(の下書き?)、義経公や静御前の襖絵、弁慶仁王立ちの絵などが間近で拝せるようですが、筆者は拝観しておりません。

【写真 上(左)】 弁慶の手玉石

【写真 下(右)】 硯の池(右)と義経公手洗の井戸(左)

本堂右手の山側には鎌倉七里ヶ浜霊園へ向かうトンネルがあり、その右手に「硯の池」、左手には義経公手洗の井戸があります。

「腰越」駅にも案内看板があり、道すがらもいくつかの案内サイン、参道まわりの幟、さらには腰越状の石像を置かれるなどサービス精神?が感じられるお寺さまです。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

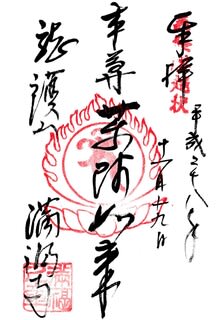

御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。

こちらはかなり渋めの霊場札所を兼務されています。

相模国準四国八十八ヶ所霊場は湘南エリアの弘法大師霊場で文政四年(1821年)開創と伝わる歴史ある霊場ですが、現況は廃寺や札所異動も多く、御朱印はいただきにくい霊場となっています。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

小田急武相三十三観音霊場は小田急電鉄が主導して沿線の寺院を札所選定した観音霊場です。

この霊場の札所印はなかなかレアですが、他霊場を兼務される札所が多く、御朱印じたいの拝受は比較的容易です。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

〔 満福寺の御朱印 〕

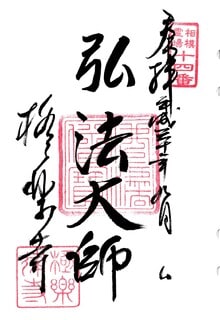

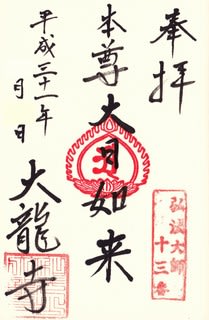

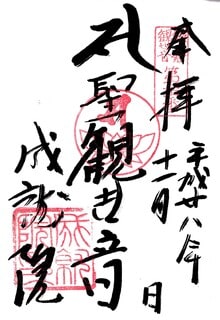

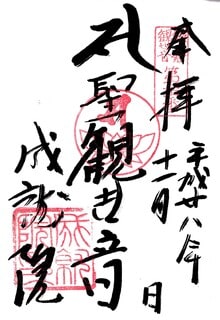

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

これまでに拝受している御朱印は以上の2点ですが、Web上では「千手観音」(新四国東国八十八ヶ所霊場第84番)、「十一面観音」(おそらく小田急武相三十三観音霊場第33番)の御朱印もヒットします。

63.小動神社(こゆるぎじんじゃ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

神奈川県神社庁Web

鎌倉市腰越2ー9ー12

御祭神:健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊、歳徳神

旧社格:村社、旧腰越村鎮守、神饌幣帛料供進神社

元別当:浄泉寺(鎌倉市腰越、真言宗大覚寺(青蓮寺)末)

小動神社は八王子宮(はちおうじのみや)とも呼ばれ、源頼朝公の側近・佐々木左兵衛尉盛綱の勧請と伝わります。

鎌倉公式観光ガイドWeb、神奈川県神社庁Web、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

佐々木盛綱(1151年-)は、近江国佐々木庄に拠った宇多源氏の棟梁・佐々木秀義の三男です。

秀義は平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公に従うも敗れ、一門は関東へ落ちのび渋谷重国の庇護を受けました。

秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。

三男盛綱は16歳で伊豆國に配流された頼朝公に仕えました。

頼朝公の信任篤く、治承四年(1180年)8月、平氏打倒を決意した頼朝公に挙兵の計画を告げられたとも。

治承四年(1180年)8月の山木館襲撃に加わり、加藤景廉とともに山木兼隆の首を獲ったといいます。

石橋山の戦いののちは渋谷重国の館に逃れ、頼朝公が兵を集めて鎌倉に入ると再び頼朝公の麾下に参じ、富士川の戦いでも戦功をあげています。

元暦元年(1184年)、盛綱は平氏追討のため備前國児島に入り、平行盛ら五百余騎が籠もる城郭をわずか六騎で攻め落としたといいます。(藤戸の戦い)

平家滅亡後も頼朝公の側に仕え、公の寺社参詣や儀式、あるいは上洛の随兵としてその名が多くみえます。

頼朝公没後の建久十年(1199年)3月に出家して西念と号しました。

なお、群馬県安中市磯部の松岸寺には佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があります。

詳細は→こちらの記事(■「鎌倉殿の13人」と御朱印-4)をご覧ください。

小動(こゆるぎ)の岬は江ノ島をのぞむ風光明媚な地で、この地に聳える「小動の松」は風もないのに枝葉が揺れ、常に妙音を琴瑟の如く発していたためこの銘木にちなみ「小動」を地名にしたといいます。

『八王子宮縁起』「鎌倉公式観光ガイドWeb」によると、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱は江の島弁財天への参詣の途中に当山に詣で、「小動の松」のあたりを散策して佳景を楽しみ、まことに神徳の地と詠嘆したそうです。

「当山に詣で」とあるので、当地にはすでに寺社が存在していた可能性があります。

現地掲示の『由緒略記』には「相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり」とあります。

弘法大師ゆかりの奇瑞の地とあっては、霊地として崇められのは自然な成り行きでは。

盛綱は平家追討中備州児島の戦で霊夢を感じて大勝し、その報賽のため故郷・近江國から八王子宮を勧請したのが当社の草創といいます。

盛綱の小動来訪は文治年中(1185-1190年)、児島の戦(藤戸の戦い)は元暦元年(1184年)なので時系列が合いませんが、おそらく以前から小動のパワスポぶりは知っていたのでは。

『吾妻鑑』には、盛綱が尊崇する近江國の八王子宮を勧請する地を探していたとあるので、小動のパワスポぶりを知り、藤戸の戦いの戦捷もあってこの地に八王子宮を勧請したとみられます。

元弘三年(1333年)5月、新田義貞が鎌倉攻めの際に当社に戦勝を祈願し、建武年間(1334-1338年)に社殿を再建したといい、義貞を中興とする史料もあります。

この戦勝祈願は稲村ヶ崎の戦いの際とみられ、小動は稲村ヶ崎より手前なので、あるいは進路の潮が引く奇跡は八王子宮の霊験あってのことかもしれず、これを報賽して社殿再建がなされたのでは。

社殿再建は義貞寄進の太刀と黄金をもってなされたといい、黄金の太刀を海中に投じたという稲村ヶ崎の戦いを彷彿とさせます。

当社は明治維新までは、八王子宮(社)、八王子大権現、三神社などと称せられ、腰越の浄泉寺が別当でした。

旧腰越村の鎮守と伝わり、小田原藩7代藩主・大久保忠真(1778-1837年)が「三神社」の扁額を揮毫奉納しているので、大名層の尊崇も集めていたとみられます。

明治元年、神仏分離を受け地名の小動をとって小動神社と改称しています。

以前は本地佛として銅造長四寸の十一面観世音菩薩を安じ、八王子大権現と称されているので、神仏習合色が強かったのでは。

明治6年村社に列格。明治42年字神戸の鎮守・諏訪社を合祀し、昭和13年には神饌幣帛料供進神社に指定されています。

浄泉寺による管理は、神仏分離以降も大正6年7月までつづいていました。

『鎌倉市史 社寺編』には「当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。」とあり、なにか委細があったのかもしれません。

関東大震災で文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊しましたが、昭和4年に新築しています。

毎年7月に催される天王祭は江ノ島の八坂神社と共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わうそうです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

小動 附八王子宮

小動はも七里濱を西へ行、腰越へ入左の方、離れたる巌山あり。此所をこゆるぎと云ふ。山上に八王子の宮あり。又山の端に、海邊へ指出たる松あり。風波に常に動くゆへに、こゆるぎの松と云と也。

土御門内大臣の歌に、「こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」。

又北條氏康の歌に、「きのふたちけうこゆるぎの磯の波、いそひでゆかん夕暮の道」。

此等の歌、此所とも云ひ、或は大磯の濱とも云ふ。相模の名所こゆるぎの歌多し。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

小動

『新編鎌倉志』とほぼ同様のため略。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

八王子社

守鎮とす、幣殿・拝殿あり、社地を小動(古由留義)と云ふ。按ずるに【鎌倉志】に此地を当國の名所、小余呂伎磯となし、證歌を引用し、或は大磯の濱を詠とも記したるは、謬と云ふべし、彼名所は、淘綾郡大磯の属なること論を挨ず

本地佛 十一面観音 銅造長四寸を安ず

牛頭天王歳德神を合祀し、神社の額を扁す 今の領主の筆

縁起に拠るに文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱の勧請と云ふ。毎年正月十六日を祭期とし、六月十四日には天王の祭事を行へり

境内社後に至れば翠岩丹壁峙立して海中に突出し頗勝地たり

別当は村内浄泉寺兼管す、神木銀杏樹あり

神寶

劔一振 元弘三年(1333年)新田義貞鎌倉を攻るの時当社に祈誓し、成功の後報賽として、奉納せし物と云ふ

末社 稲荷 金毘羅 天神 船玉 第六天 山王 十羅刹 辨天 宇賀神

■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

祭神 健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊 相殿に歳徳神を祀る。

境内社 海神社 稲荷社 琴平社 第六天社

神事と芸能 例祭日・湯花神楽 七月十四日・天王祭の神輿渡御

社殿 本殿(流造) 幣殿 拝殿(入母屋造・唐破風付)以上権現造 銅板葺 三棟一宇

境内坪数 630.21坪

由緒沿革

『八王子宮縁起』(弘治二年(1556年銘))によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱当山に詣で、松樹の辺を徘徊、佳景を愛す。殊に小動の松は平日無風なるに枝葉摩動し、妙音琴瑟の如く、正に天女遊戯の霊木なり。誠に神徳永昌の奇峰なりと感じ、平家追討中備州児島の戦に霊夢を感じて大勝した報賽のため、年来尊崇の八王子宮を勧請し奉る、これ当社の草創なり」という。

又、元弘三年(1333年)五月新田義貞が鎌倉攻めの時、当社に戦勝を祈願し社殿を再建したという。

社号は八王子宮、八王子大権現などと称せられ、常泉寺が別当あったが、明治維新、神仏分離により独立し地名の小動をとって小動神社と改称した。

明治六年十二月村社に列格。

大正十四年の関東大震災に、文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊したが昭和四年十二月復興工事か完成した。

昭和十三年七月神饌幣帛料供進神社に指定された。

腰越区の氏神社である。

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

小動神社

もと八王子宮、三神社などと称したが明治の神仏分離に際し地名の小動をとって小動神社と改めた。

祭神は健速須佐之男命・建御名方神・日本武尊。『風土記稿』には本地十一面観音銅像長四寸を安んじ、牛頭天王・歳徳神を合祀すとある。(中略)

元指定村社。境内地630.21坪

本殿・拝殿・末社四(海神社 稲荷社 琴平社 第六天社)・社務所・倉庫(中略)

腰越の鎮守。

勧請年月未詳。

弘治二年(1556年)、浄泉寺中興の元秀法印が書写した八王子宮縁起によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱が勧請し、建武年間(1334-1336年)新田義貞が中興したという。

明治四十二年三月九日、諏訪神社を合併。

文化十四年(1817年)四月建立の本殿は震災により破損した。拝殿は昭和四年に新築したものである。

当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。

■ 境内掲示(小動神社由緒略記)

祭神 日本武尊 素戔嗚尊 建御名方神 歳徳神

伝承

相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり、この松を小動の松と云うとあり。新編鎌倉史に、土御門内大臣の歌『こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」の歌は、此所の事とも云ひ、或いは、大磯の浜を詠うとも云う。相模の名所「こゆるぎ」の歌、多しとある。

社号は、古くは八王子宮、八王子大権現などと称された。相模風土記には、八王子社を鎮守とし、社地を社地を小動(古由留義)と云うとあり。

明治初年、現在の『小動神社』と改称した。

明治42年当地字、神戸の鎮守であった諏訪神社を合祀した。

由緒

文治年中(1185年)佐々木盛綱の創建と考えられる。

盛綱は、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた武将で、源平合戦の時に、神恩報賽のため守護神である父祖伝来の領国、近江の八王子宮を新たに勧請すべく、その地を探し求めていたが、ある日、江の島弁財天に参詣の途次、小動山に登り、大いにその風光を賞せられ勧請の地と定められた。

新田義貞が、鎌倉攻めの戦勝を祈願され、後に『報 賽』として『剣一振に黄金』を添えて寄進され、社殿は再興された。

八王子宮縁起によれば、新田義貞を中興の祖と称している。

江戸時代、小田原城主、大久保忠真公(113,000石)は【三神社】の扁額を揮毫し奉納された。三神社とは、三柱の祭神を尊称したものである。

社殿(前半略)・祭礼(略)

境内社として、海(わたつみ)神社(海上安全の神様)・稲荷社・金刀比羅宮・第六天社をお祠りしています。

■ 境内掲示(鎌倉市)

主祭神 健速須佐之男命 建御名方神 日本武尊

小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということに由来します。

縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。

元弘三年(1333年)五月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。

七月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。

-------------------------

「腰越」駅からもほど近い小動の岬に御鎮座です。

西側は腰越漁港。現在の主力魚種はしらすで、周辺には名物「しらす丼」の店がいくつかあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 社号標

社頭は国道134号に面しています。

参道すぐに石造明神鳥居と右手に社号標。

海際の神社は境内が狭い例も多いですが、こちらは鳥居から長々と参道が伸びています。

道幅が広くスケール感のある参道です。

【写真 上(左)】 神宝殿

【写真 下(右)】 参道階段手前

しばらく進むと両脇に一対の石灯籠。

その先から参道階段が始まります。

海側に向かっているのにのぼり階段とは、当地のパワスポぶりを物語っています。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 手水鉢

位置関係が定かではないのですが(おそらく参道階段の手前)、立派な手水舎のなかの手水鉢は黄褐色に変色し、これは井水使用かと思います。

階段の先に石造の明神鳥居(二の鳥居)で、社号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 二の鳥居

【写真 下(右)】 二の鳥居の扁額

【写真 上(左)】 小動神社

【写真 下(右)】 小動神社の向拝-1

小動神社社殿は参道右手に御鎮座。

拝殿前に狛犬一対。

拝殿は入母屋銅板葺で流れ向拝。軒唐破風とその上に千鳥破風を起こす重厚な意匠です。

水引虹梁両端に獅子獏の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、その上に兎の毛通し、唐破風の鬼飾、千鳥破風の懸魚と鬼飾を立体的に連ねて見応えがあります。

向拝正面桟唐戸のうえには社号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 小動神社の向拝-2

【写真 下(右)】 向拝の扁額

史料に載る境内社がいまも趣ふかく御鎮座される、パワスポ的空気感の境内です。

小動神社の向かって右手の奥には石の鳥居の先に、海(わたつみ)神社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 綿津見神 別名 船玉神とも云う」「漁業の神・航海の神」とありました。

【写真 上(左)】 海神社

【写真 下(右)】 稲荷社(右)と金刀比羅宮(左)

参道階段の正面にあたる位置には覆屋があり、向かって右手の朱い鳥居の先に、稲荷社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 宇迦之御魂神 併神 佐田彦神=猿田彦神 大宮能売神=天鈿女命」「商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神」とありました。

向かって左手の石の鳥居の先に、金刀比羅宮が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 大物主神 別名 大国主命」「海神竜王ともいい、航海安全 海難救助を司る神」とありました。

境内右手奥の石の鳥居には六天王の扁額が掲げられています。

ここからくの字に曲がった参道階段がつづき、大(第)六天社が切妻造銅板葺妻入りのお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 第六天神 別名 淤母陀琉神(おもたるのかみ)」「諸願成就の神」とありました。

淤母陀琉神(おもだる)は神世七代の第六代の神とされ、中世には神仏習合により第六天王の垂迹であるとされました。

【写真 上(左)】 第六天社

【写真 下(右)】 腰越漁港と江ノ島

境内からは腰越漁港を見下ろし、その先には江ノ島が望めます。

御朱印はたしか社務所でご神職から拝受できました。

〔 小動神社の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)へつづく。

【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-2)

■ 素顔で踊らせて

■ ラチエン通りのシスター

■ 旅姿六人衆

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)

■ 同-22 (C.極楽寺口-5)から。

62.龍護山 満福寺(まんぷくじ)

公式Web

鎌倉市腰越2-4-8

真言宗大覚寺派

御本尊:薬師如来

司元別当:

札所:新四国東国八十八ヶ所霊場第84番、相州二十一ヶ所霊場第15番、相模国準四国八十八ヶ所霊場第50番、小田急武相三十三観音霊場第33番

稲村ヶ崎~七里ヶ浜周辺に寺社は少なく、霊光寺(日蓮宗)は参拝していますが御首題はいただけず、顕証寺(本門佛立宗)の御首題はWeb検索でヒットしません。

よって腰越にエリアを進めます。

満福寺は源義経公・武蔵坊辨慶ゆかりの寺院です。

公式Web、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

天平十六年(744年)行基の開山と伝わる古刹で、古義真言宗手広村青蓮寺末といいます。

御本尊は行基御作の薬師如来、弘法大師御作の不動尊を安ずるとあります。

史料の多くは義経公とのゆかりに紙面をさいています。

源義経公(1159-1189年)は、鎌倉幕府初代将軍源頼朝公の異母弟で、日本史上もっとも著名とみられるその生涯については、ここではふかくなぞりません。

当山に関連ある事柄のみ、簡単に追ってみます。

治承八年(1184年)2月、摂津一ノ谷で平氏を破った義経公は京に凱旋すると後白河法皇から厚遇を受け、頼朝公の許可を得ずして法皇から検非違使・左衛門少尉の任官を受けました。

頼朝公はこれを怒り、義経公の平氏追討の任を解きました。

しかし、義経公解任後の戦況は思わしくなく、元暦二年(1185年)再び義経公を平氏追討に起用するや、義経公は讃岐屋島で見事な勝ち戦をおさめ、同年3月、長門壇ノ浦で平氏を滅ぼしました。

しかし同年4月、頼朝公は朝廷から勝手に任官を受けた義経公麾下の東国武者らを罵り、東国への帰還を禁じました。

平氏追討で義経公を補佐した梶原景時からは、義経公が平家追討の功を誇るあり様が書状で頼朝公に伝えられました。

軍監・景時の意見を聞かず独断専行で軍を進めたこと、兄の範頼公の所轄である九州へ無断で進出したことなども伝えられ、頼朝公の不興を買ったともいわれます。

同年5月、義経公は壇ノ浦で捕らえた平宗盛・清宗父子を護送して京を立ち、鎌倉に凱旋しようとしました。

しかし義経公のあり様に不審を抱く頼朝公は鎌倉入りを許さず、宗盛父子のみを鎌倉に入れ、義経公は腰越の満福寺に留め置かれました。

5月24日、義経公は満福寺で頼朝公に対し叛意のないことを切々と示す書状をしたため、頼朝公の側近大江広元に託しました。

これが有名な「腰越状」で、義経公の側近・辨慶が筆を執ったという説もあります。

頼朝公は義経公を弟として正当に処遇し、その実力も認めていましたが、義経公の神がかった武略と声望の高まり、そして法皇との個人的な結びつきは、東国での武家政権樹立をめざす頼朝公にとって脅威となったことは想像に難くありません。

また、義経公が京で平氏の捕虜である平時忠の娘(蕨姫)を娶ったことも、頼朝公の疑念を深めたという見方もあります。

6月9日、頼朝公が義経公に宗盛父子と平重衡を伴わせて帰京を命じると、鎌倉入りを果たせなかった義経公はこれを恨み、「関東に怨みを成す輩は、義経に属くべき」と言い放ち、これを聞いた頼朝公は義経公の所領を没収したと伝わります。

なお、『愚管抄』、延慶本『平家物語』などは、義経公はじつは鎌倉入りを果たし頼朝公と対面している旨記しているようで、「腰越状」も後世の偽作との見方があります。

8月16日の除目で義経公は頼朝公の推挙により伊予守を拝任したといい、この時点では頼朝公と義経公の決裂は決定的ではなかったという見方があります。

しかし、義経公は伊予守拝任後も朝廷から頼朝公に無断で受けた検非違使・左衛門少尉を離任せず、これにより頼朝公との関係はついに破綻したという説もあります。

頼朝公は義経公の動向を監視すべく梶原景時の嫡男・景季を京に遣わすと同時に、木曽義仲に与力した叔父・源行家の追討を要請しました。

10月、義経公の行家同心を断じた頼朝公は義経公討伐を決意し、刺客として京へ送られた土佐坊昌俊らは堀川の義経邸を襲いました。(堀川夜討)

しかし義経公に行家勢が加勢して襲撃は失敗。

義経公は捕らえた土佐坊から頼朝公の命による襲撃と聞き及ぶと、行家と謀って頼朝公打倒の兵を挙げ、後白河法皇より頼朝公追討の院宣を得ています。

しかし、義経公への与力は思うように集まらず勢いなしとみるや、今度は法皇は義経公追討の院宣を出しています。

このあたりの前後関係や頼朝公の関与については諸説ありますが、義経公が政治に長けた法皇の動きに翻弄されている姿がうかがわれます。

11月1日、頼朝公率いる義経公追討軍が駿河国黄瀬川に達すると、義経公らは京を落ち船で九州へと向うも、暴風で難破して摂津に押し戻されました。

7日には伊予守、検非違使・左衛門尉などの官職を解任され、義経公と行家捕縛の院宣が下されました。

義経公は郎党や愛妾の静御前を連れて吉野に身を隠しましたが、ここでも追討を受け京に潜伏。

文治二年(1186年)になると叔父・行家、佐藤忠信、伊勢義盛などの郎党もつぎつぎと討ち取られました。

義経公の関東での後見人として義父の河越重頼がいましたが、重頼と嫡男重房も殺害され関東での後ろ盾も失いました。

文治三年(1187年)京に潜み切れなくなった義経公は、藤原秀衡を頼り奥州・平泉へと赴きました。

藤原秀衡は義経公を盛り立てる意思をもっていましたが文治三年(1187年)10月に病没。

後継の泰衡は義経公を守り抜くことができず、文治五年(1189年)閏4月ついに義経公が拠る衣川館を襲撃、義経公や辨慶などの郎党は奮戦しましたがことごとく討死し、義経公はここに自害しました。(衣川の戦い)

享年31と伝わります。

義経公の首は鎌倉に送られ、和田義盛、梶原景時らによって首実検が腰越の浦で行われたといいます。

このことからも、腰越は義経公とゆかりをもつ地といえます。

満福寺には辨慶が書いたという「腰越状」の下書きとされる書状が所蔵され、山内には辨慶の腰掛石や手玉石など、義経公・辨慶ゆかりの品が遺ります。

寺前の池は、辨慶が「腰越状」を書く時に墨摺りの水を汲んだことから「硯池」と呼ばれ現存しています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

満福寺

満福寺は、腰越村の中にあり、龍護山と号す。眞言宗なり。

開山行基、本尊薬師 行基作・不動 弘法作

此寺地は、昔源義経、宿せられし所なりと云ふ。【東鑑】に、元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、如思に朝敵を平げ訖ぬ。剰へ前内府平宗盛を相具して参上す。其賞兼て不疑處に、日来不儀の聞へ有るに依て、忽御気色を蒙り、鎌倉中に入られず。腰越の驛に於て、徒に日を捗るの間、愁鬱の余に、因幡前司廣元に付して、一通の疑状を頼朝へ奉つるとあり。其状の下書也とて、今寺にあり。辨慶が筆跡と云。状中の文字、【東鑑】に載たるとは所々異なり。或人云、新筆なり。辨慶が筆には非ずと。

硯池

寺の前にあり。相伝ふ義経の命にて、辨慶疑状を書し時、硯水を汲たる池なりと。池の端に辨慶が腰懸石とてあり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

萬福寺

腰越村の内なり。龍護山と号す。古義眞言宗、同國手廣青蓮寺末なり。

開山行基、本尊薬師如来 行基作。弘法大師作の不動尊を安ず。

此寺、義経の宿陣せられし事をいひ伝ふ。元暦二年(1185年)五月二十四日、源延尉義経、思ひの如く朝敵を平げ、剰へ屋島の内府平宗盛を相具して参り、其賞兼て疑はざる處に、不儀の聞へ有に依て、忽御気色を蒙り、鎌倉へ入られず、腰越の驛に於て徒に日を捗るの間、愁鬱の余り、因幡前司廣元に附して、一通の疑状を幕府え奉るといふ。其状の下書なりとて、今も此寺にあり。辨慶が筆なりといひ伝ふ。文書中【東鑑】に見えしとは異なる所もあり。辨慶が書けること覚束なし。

硯池

寺の前庭にあり。寺伝に、義経の仰に依て、辨慶が疑状を書たる時、硯水を汲し池といふ。又池の端に辨慶腰かけ松と名附るもあり。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(腰越村)満福寺

龍護山醫王院と号す。古義眞言宗手廣村青蓮寺末。

開山は行基、中興は高範(承安三年(1173年)三月十六日寂す)

本尊は薬師なり 長三尺三寸、行基作、同作の日月光、十二神もありしが、寛文中、回禄に烏有せしとぞ。

不動 弘法作長八寸

十一面観音 同作、長二尺五寸

彌陀 定朝作、長一尺五寸 等を安ず。

文治元年五月延尉義経頼朝の不審を蒙りて鎌倉へ入られず、当所に滞留す。

当時●止宿の所なりと云ふ

此時大江廣元に就て呈せし疑状の草案なりとて今に蔵せり。古文書部に詳載す、世に腰越状と称す是なり、辨慶が書記せしと伝ふれどおぼつかなし

【寺宝】(抜粋)

薬師書像一幅 弘法筆

地蔵堂 天神社 辨天社

硯池

本堂の前にあり。是辨慶疑状を書し時、池水を汲て硯池に滴す故に此名ありと云ふ、池辺に腰掛石といふあり、辨慶が腰を掛し所といふ。

■ 山内掲示

龍護山満福寺と号し、開山は行基(668-749)と伝えられ、本尊は薬師如来像です。源義経(1159-89)が腰越状を書いた所として有名です。境内には弁慶が墨をするのに水を汲んだといわれる硯池、腰掛石があります。-古義真言宗-

■ 山内掲示(鎌倉市教育委員会・鎌倉文学館)

源義経と腰越

鎌倉時代前期の武将、源義経は、幼名牛若丸、のちに九郎判官と称した。父は源義朝、母は常盤。源頼朝の異母弟にあたる。

治承四年(1180)兄頼朝の挙兵に参じ、元暦元年(1184)兄範頼とともに源義仲を討ち入洛し、次いで摂津一ノ谷で、平氏を破った。帰洛後、洛中の警備にあたり、後白河法皇の信任を得、頼朝の許可なく検非違使・左衛門少尉となったため怒りを買い、平氏追討の任を解かれた。文治元年(1185)再び平氏追討に起用され、讃岐屋島、長門壇ノ浦に平氏を壊滅させた。

しかし、頼朝との不和が深まり、捕虜の平宗盛父子を伴って鎌倉に下向したものの、鎌倉入りを拒否され、腰越に逗留。この時、頼朝の勘気を晴らすため大江広元にとりなしを依頼する手紙(腰越状)を送った。

「平家物語」(巻第十二 腰越)には次のように記されている。

さればにや、去んぬる夏のころ、平家の生捕どもあひ具して、関東へ下向せられけるとき、腰越に関を据ゑて、鎌倉へは入れらるまじきにてありしかば、判官、本意なきことに思ひて、「少しもおろかに思ひたてまつらざる」よし、起請文書きて、参らせられけれども、用ゐられざれば、判官力におよばず。

その申し状に曰く、

源義経、恐れながら申し上げ候ふ意趣は、御代官のそのひとつに選ばれね勅宣の御使として朝敵を傾け、累代の弓矢の芸をあらはし、会稽の恥辱をきよむ。(略)

しかし、頼朝の勘気は解けず、かえって義経への迫害が続いた。義経の没後、数奇な運命と悲劇から多くの英雄伝説が生まれた。「義経記」や「平家物語」にも著され、さらに能、歌舞伎などの作品にもなり、現在でも「判官もの」として親しまれている。

中世には鎌倉と京とを結ぶ街道筋のうち、腰越は鎌倉-大磯間に設けられた宿駅で、西の門戸であった。義経はここ満福寺に逗留したと伝えられている。

■ 現地掲示(義経宿陣之趾/鎌倉市青年団)

文治元年(皇紀一八四五年) 五月

源義経朝敵ヲ平ラゲ 降将前内府平宗盛ヲ捕虜トシテ相具シ凱旋セシニ

頼朝ノ不審ヲ蒙リ 鎌倉二入ルコトヲ許サレズ

腰越ノ驛二滞在シ 鬱憤ノ餘

因幡前司大江廣元ニ付シテ一通ノ歎状ヲ呈セシコト東鑑ニ見ユ

世ニ言フ腰越状ハ 即チコレニシテ

其ノ下書ト傳ヘラルルモノ満福寺二存ス

-------------------------

江ノ電「腰越」駅からもほど近く、駅前通りを南東に進んだところが参道入口。

ここにサイン類と「義経腰越状旧跡 満福寺」の寺号標があります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 参道入口のサイン類

【写真 上(左)】 寺号標-1

【写真 下(右)】 江ノ電と参道階段

ここから、江ノ電の踏切の向こうに山門と鐘楼、そして本堂の屋根が見えます。

踏切遮断機のすぐ脇から山門階段。江ノ電の線路に至近で、撮り鉄さんにはたまらないスポットでは?

【写真 上(左)】 幟

【写真 下(右)】 参道階段

階段脇に「義経腰越状旧跡 満福寺」の幟がはためき、雰囲気が高まります。

【写真 上(左)】 参道階段すぐ下に江ノ電

【写真 下(右)】 山門

階段の先に構える山門はおそらく入母屋屋根銅版葺の四脚門で、水引虹梁両端に雲形の木鼻、梁上に四連の斗栱、軒に二軒の垂木を備えた豪壮なもの。

見上げに山号扁額、大棟には清和源氏の紋「笹龍胆」を掲げています。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 山門の寺号標

【写真 上(左)】 「義経宿陣之趾」の石碑

【写真 下(右)】 鐘楼

山門右手には、鎌倉市青年団建立の「義経宿陣之趾」の石碑。左手には鐘楼。

山門そばにある「笛供養」の碑は、笛を愛した義経公にちなむものと思われます。

「笛供養」の碑のよこには、ぼけ封じ祈願仏(おそらく地蔵尊と思われる)が御座します。

さほどの階段ではないのにかなり高低差を稼いでいるらしく、山内からは相模湾が見渡せます。

【写真 上(左)】 「笛供養」の碑とぼけ封じ祈願仏

【写真 下(右)】 山内からの相模湾

【写真 上(左)】 大師堂と札所碑

【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-1

山内には大師堂があり、こちらが弘法大師霊場の拝所とみられます。

山内には相州二十一ヶ所霊場の札所を示す碑や板がいくつかあります。この霊場の札所標はあまり目にることがないので、これは貴重です。

【写真 上(左)】 相州霊場札所碑-2

【写真 下(右)】 相州霊場札所碑-3

山門くぐって正面が本堂。

入母屋造桟瓦葺で流れ向拝。向拝上に端正な軒唐破風をおこしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

【写真 上(左)】 向拝-1

【写真 下(右)】 向拝-2

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、頭貫から中備にかけて、じつに8つの斗を置いています。

身舎側に海老虹梁、中備の彫刻は「腰越状」書き上げの構図と思われます。

【写真 上(左)】 中備と兎の毛通しの彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

【写真 上(左)】 相州霊場札所板-1

【写真 下(右)】 相州霊場札所板-2

その上兎の毛通しは朱雀の彫刻か、さらに唐破風上の鬼飾りには「笹竜胆」の紋が輝いています。

向拝正面桟唐戸の上には寺号扁額や相州二十一ヶ所霊場の札所板が掲げられ、見どころの多い本堂てす。

【写真 上(左)】 腰越状の石像と本堂

【写真 下(右)】 腰越状の石像

本堂向かって左には、義経公と辨慶の石像。辨慶が筆を執っているので、おそらく腰越状をしたためている場面と思われます。

その横に「弁慶の腰掛石」。

訪れたときは、マスコット?のおネコちゃんが石のうえに座り込んでいました。

【写真 上(左)】 弁慶の腰掛石

【写真 下(右)】 おネコちゃん

本堂向かって右には慈悲観音立像と「弁慶の手玉石」。

本堂を拝観(有料)すると、腰越状(の下書き?)、義経公や静御前の襖絵、弁慶仁王立ちの絵などが間近で拝せるようですが、筆者は拝観しておりません。

【写真 上(左)】 弁慶の手玉石

【写真 下(右)】 硯の池(右)と義経公手洗の井戸(左)

本堂右手の山側には鎌倉七里ヶ浜霊園へ向かうトンネルがあり、その右手に「硯の池」、左手には義経公手洗の井戸があります。

「腰越」駅にも案内看板があり、道すがらもいくつかの案内サイン、参道まわりの幟、さらには腰越状の石像を置かれるなどサービス精神?が感じられるお寺さまです。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。

こちらはかなり渋めの霊場札所を兼務されています。

相模国準四国八十八ヶ所霊場は湘南エリアの弘法大師霊場で文政四年(1821年)開創と伝わる歴史ある霊場ですが、現況は廃寺や札所異動も多く、御朱印はいただきにくい霊場となっています。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

小田急武相三十三観音霊場は小田急電鉄が主導して沿線の寺院を札所選定した観音霊場です。

この霊場の札所印はなかなかレアですが、他霊場を兼務される札所が多く、御朱印じたいの拝受は比較的容易です。

(→ 霊場札所リスト(「ニッポンの霊場」様))

〔 満福寺の御朱印 〕

【写真 上(左)】 御本尊の御朱印

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印

これまでに拝受している御朱印は以上の2点ですが、Web上では「千手観音」(新四国東国八十八ヶ所霊場第84番)、「十一面観音」(おそらく小田急武相三十三観音霊場第33番)の御朱印もヒットします。

63.小動神社(こゆるぎじんじゃ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

神奈川県神社庁Web

鎌倉市腰越2ー9ー12

御祭神:健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊、歳徳神

旧社格:村社、旧腰越村鎮守、神饌幣帛料供進神社

元別当:浄泉寺(鎌倉市腰越、真言宗大覚寺(青蓮寺)末)

小動神社は八王子宮(はちおうじのみや)とも呼ばれ、源頼朝公の側近・佐々木左兵衛尉盛綱の勧請と伝わります。

鎌倉公式観光ガイドWeb、神奈川県神社庁Web、下記史料・資料などから縁起沿革を追ってみます。

佐々木盛綱(1151年-)は、近江国佐々木庄に拠った宇多源氏の棟梁・佐々木秀義の三男です。

秀義は平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公に従うも敗れ、一門は関東へ落ちのび渋谷重国の庇護を受けました。

秀義には長男:定綱、次男:経高、三男:盛綱、四男:高綱、五男:義清などの優れた息子がおりました。

三男盛綱は16歳で伊豆國に配流された頼朝公に仕えました。

頼朝公の信任篤く、治承四年(1180年)8月、平氏打倒を決意した頼朝公に挙兵の計画を告げられたとも。

治承四年(1180年)8月の山木館襲撃に加わり、加藤景廉とともに山木兼隆の首を獲ったといいます。

石橋山の戦いののちは渋谷重国の館に逃れ、頼朝公が兵を集めて鎌倉に入ると再び頼朝公の麾下に参じ、富士川の戦いでも戦功をあげています。

元暦元年(1184年)、盛綱は平氏追討のため備前國児島に入り、平行盛ら五百余騎が籠もる城郭をわずか六騎で攻め落としたといいます。(藤戸の戦い)

平家滅亡後も頼朝公の側に仕え、公の寺社参詣や儀式、あるいは上洛の随兵としてその名が多くみえます。

頼朝公没後の建久十年(1199年)3月に出家して西念と号しました。

なお、群馬県安中市磯部の松岸寺には佐々木盛綱夫妻の墓と伝わる五輪塔があります。

詳細は→こちらの記事(■「鎌倉殿の13人」と御朱印-4)をご覧ください。

小動(こゆるぎ)の岬は江ノ島をのぞむ風光明媚な地で、この地に聳える「小動の松」は風もないのに枝葉が揺れ、常に妙音を琴瑟の如く発していたためこの銘木にちなみ「小動」を地名にしたといいます。

『八王子宮縁起』「鎌倉公式観光ガイドWeb」によると、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱は江の島弁財天への参詣の途中に当山に詣で、「小動の松」のあたりを散策して佳景を楽しみ、まことに神徳の地と詠嘆したそうです。

「当山に詣で」とあるので、当地にはすでに寺社が存在していた可能性があります。

現地掲示の『由緒略記』には「相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり」とあります。

弘法大師ゆかりの奇瑞の地とあっては、霊地として崇められのは自然な成り行きでは。

盛綱は平家追討中備州児島の戦で霊夢を感じて大勝し、その報賽のため故郷・近江國から八王子宮を勧請したのが当社の草創といいます。

盛綱の小動来訪は文治年中(1185-1190年)、児島の戦(藤戸の戦い)は元暦元年(1184年)なので時系列が合いませんが、おそらく以前から小動のパワスポぶりは知っていたのでは。

『吾妻鑑』には、盛綱が尊崇する近江國の八王子宮を勧請する地を探していたとあるので、小動のパワスポぶりを知り、藤戸の戦いの戦捷もあってこの地に八王子宮を勧請したとみられます。

元弘三年(1333年)5月、新田義貞が鎌倉攻めの際に当社に戦勝を祈願し、建武年間(1334-1338年)に社殿を再建したといい、義貞を中興とする史料もあります。

この戦勝祈願は稲村ヶ崎の戦いの際とみられ、小動は稲村ヶ崎より手前なので、あるいは進路の潮が引く奇跡は八王子宮の霊験あってのことかもしれず、これを報賽して社殿再建がなされたのでは。

社殿再建は義貞寄進の太刀と黄金をもってなされたといい、黄金の太刀を海中に投じたという稲村ヶ崎の戦いを彷彿とさせます。

当社は明治維新までは、八王子宮(社)、八王子大権現、三神社などと称せられ、腰越の浄泉寺が別当でした。

旧腰越村の鎮守と伝わり、小田原藩7代藩主・大久保忠真(1778-1837年)が「三神社」の扁額を揮毫奉納しているので、大名層の尊崇も集めていたとみられます。

明治元年、神仏分離を受け地名の小動をとって小動神社と改称しています。

以前は本地佛として銅造長四寸の十一面観世音菩薩を安じ、八王子大権現と称されているので、神仏習合色が強かったのでは。

明治6年村社に列格。明治42年字神戸の鎮守・諏訪社を合祀し、昭和13年には神饌幣帛料供進神社に指定されています。

浄泉寺による管理は、神仏分離以降も大正6年7月までつづいていました。

『鎌倉市史 社寺編』には「当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。」とあり、なにか委細があったのかもしれません。

関東大震災で文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊しましたが、昭和4年に新築しています。

毎年7月に催される天王祭は江ノ島の八坂神社と共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わうそうです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

小動 附八王子宮

小動はも七里濱を西へ行、腰越へ入左の方、離れたる巌山あり。此所をこゆるぎと云ふ。山上に八王子の宮あり。又山の端に、海邊へ指出たる松あり。風波に常に動くゆへに、こゆるぎの松と云と也。

土御門内大臣の歌に、「こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」。

又北條氏康の歌に、「きのふたちけうこゆるぎの磯の波、いそひでゆかん夕暮の道」。

此等の歌、此所とも云ひ、或は大磯の濱とも云ふ。相模の名所こゆるぎの歌多し。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

小動

『新編鎌倉志』とほぼ同様のため略。

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)

八王子社

守鎮とす、幣殿・拝殿あり、社地を小動(古由留義)と云ふ。按ずるに【鎌倉志】に此地を当國の名所、小余呂伎磯となし、證歌を引用し、或は大磯の濱を詠とも記したるは、謬と云ふべし、彼名所は、淘綾郡大磯の属なること論を挨ず

本地佛 十一面観音 銅造長四寸を安ず

牛頭天王歳德神を合祀し、神社の額を扁す 今の領主の筆

縁起に拠るに文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱の勧請と云ふ。毎年正月十六日を祭期とし、六月十四日には天王の祭事を行へり

境内社後に至れば翠岩丹壁峙立して海中に突出し頗勝地たり

別当は村内浄泉寺兼管す、神木銀杏樹あり

神寶

劔一振 元弘三年(1333年)新田義貞鎌倉を攻るの時当社に祈誓し、成功の後報賽として、奉納せし物と云ふ

末社 稲荷 金毘羅 天神 船玉 第六天 山王 十羅刹 辨天 宇賀神

■ 神奈川県神社誌(国立国会図書館/同館本登録利用者のみ閲覧可能)

祭神 健速須佐之男命、建御名方神、日本武尊 相殿に歳徳神を祀る。

境内社 海神社 稲荷社 琴平社 第六天社

神事と芸能 例祭日・湯花神楽 七月十四日・天王祭の神輿渡御

社殿 本殿(流造) 幣殿 拝殿(入母屋造・唐破風付)以上権現造 銅板葺 三棟一宇

境内坪数 630.21坪

由緒沿革

『八王子宮縁起』(弘治二年(1556年銘))によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱当山に詣で、松樹の辺を徘徊、佳景を愛す。殊に小動の松は平日無風なるに枝葉摩動し、妙音琴瑟の如く、正に天女遊戯の霊木なり。誠に神徳永昌の奇峰なりと感じ、平家追討中備州児島の戦に霊夢を感じて大勝した報賽のため、年来尊崇の八王子宮を勧請し奉る、これ当社の草創なり」という。

又、元弘三年(1333年)五月新田義貞が鎌倉攻めの時、当社に戦勝を祈願し社殿を再建したという。

社号は八王子宮、八王子大権現などと称せられ、常泉寺が別当あったが、明治維新、神仏分離により独立し地名の小動をとって小動神社と改称した。

明治六年十二月村社に列格。

大正十四年の関東大震災に、文化十四年(1817年)建立の本殿が大破、拝殿は倒壊したが昭和四年十二月復興工事か完成した。

昭和十三年七月神饌幣帛料供進神社に指定された。

腰越区の氏神社である。

■ 鎌倉市史 社寺編(鎌倉市)(抜粋)

小動神社

もと八王子宮、三神社などと称したが明治の神仏分離に際し地名の小動をとって小動神社と改めた。

祭神は健速須佐之男命・建御名方神・日本武尊。『風土記稿』には本地十一面観音銅像長四寸を安んじ、牛頭天王・歳徳神を合祀すとある。(中略)

元指定村社。境内地630.21坪

本殿・拝殿・末社四(海神社 稲荷社 琴平社 第六天社)・社務所・倉庫(中略)

腰越の鎮守。

勧請年月未詳。

弘治二年(1556年)、浄泉寺中興の元秀法印が書写した八王子宮縁起によれば、文治年中(1185-1190年)佐々木盛綱が勧請し、建武年間(1334-1336年)新田義貞が中興したという。

明治四十二年三月九日、諏訪神社を合併。

文化十四年(1817年)四月建立の本殿は震災により破損した。拝殿は昭和四年に新築したものである。

当社は大正六年七月まで浄泉寺が別当であった。神仏分離の例外として注意しておきたい。神仏混淆引別執行のとき、引わけを実行しないで(中略)今規則に基いて公然社寺両者の関係を絶つとみえている。この時になって分離した事情については、その理由があるのであるが、ここではふれないことにしたい。

■ 境内掲示(小動神社由緒略記)

祭神 日本武尊 素戔嗚尊 建御名方神 歳徳神

伝承

相模風土記に往時、弘仁年中(810-822年)弘法大師、小動山に登りし時、老松に神女影向あり、この松を小動の松と云うとあり。新編鎌倉史に、土御門内大臣の歌『こゆるぎの磯の松風音すれば、夕波千鳥たちさはぐなり」の歌は、此所の事とも云ひ、或いは、大磯の浜を詠うとも云う。相模の名所「こゆるぎ」の歌、多しとある。

社号は、古くは八王子宮、八王子大権現などと称された。相模風土記には、八王子社を鎮守とし、社地を社地を小動(古由留義)と云うとあり。

明治初年、現在の『小動神社』と改称した。

明治42年当地字、神戸の鎮守であった諏訪神社を合祀した。

由緒

文治年中(1185年)佐々木盛綱の創建と考えられる。

盛綱は、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた武将で、源平合戦の時に、神恩報賽のため守護神である父祖伝来の領国、近江の八王子宮を新たに勧請すべく、その地を探し求めていたが、ある日、江の島弁財天に参詣の途次、小動山に登り、大いにその風光を賞せられ勧請の地と定められた。

新田義貞が、鎌倉攻めの戦勝を祈願され、後に『報 賽』として『剣一振に黄金』を添えて寄進され、社殿は再興された。

八王子宮縁起によれば、新田義貞を中興の祖と称している。

江戸時代、小田原城主、大久保忠真公(113,000石)は【三神社】の扁額を揮毫し奉納された。三神社とは、三柱の祭神を尊称したものである。

社殿(前半略)・祭礼(略)

境内社として、海(わたつみ)神社(海上安全の神様)・稲荷社・金刀比羅宮・第六天社をお祠りしています。

■ 境内掲示(鎌倉市)

主祭神 健速須佐之男命 建御名方神 日本武尊

小動の地名は、風もないのにゆれる美しい松「小動の松」がこの岬の頂にあったということに由来します。

縁起によれば、源頼朝に伊豆配流の時代から仕えた佐々木盛綱が、源平合戦の時に父祖の領国であった近江国から八王子宮を勧請したものと伝えられています。

元弘三年(1333年)五月には、新田義貞が鎌倉攻めの戦勝を祈願したといいます。

七月第一日曜日から第二日曜日にかけて行われる天王祭は、江の島の八坂神社との共同の大規模な祭で、町一帯を回る神輿や氏子五か町の囃子屋台などで大いに賑わいます。

-------------------------

「腰越」駅からもほど近い小動の岬に御鎮座です。

西側は腰越漁港。現在の主力魚種はしらすで、周辺には名物「しらす丼」の店がいくつかあります。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 社号標

社頭は国道134号に面しています。

参道すぐに石造明神鳥居と右手に社号標。

海際の神社は境内が狭い例も多いですが、こちらは鳥居から長々と参道が伸びています。

道幅が広くスケール感のある参道です。

【写真 上(左)】 神宝殿

【写真 下(右)】 参道階段手前

しばらく進むと両脇に一対の石灯籠。

その先から参道階段が始まります。

海側に向かっているのにのぼり階段とは、当地のパワスポぶりを物語っています。

【写真 上(左)】 手水舎

【写真 下(右)】 手水鉢

位置関係が定かではないのですが(おそらく参道階段の手前)、立派な手水舎のなかの手水鉢は黄褐色に変色し、これは井水使用かと思います。

階段の先に石造の明神鳥居(二の鳥居)で、社号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 二の鳥居

【写真 下(右)】 二の鳥居の扁額

【写真 上(左)】 小動神社

【写真 下(右)】 小動神社の向拝-1

小動神社社殿は参道右手に御鎮座。

拝殿前に狛犬一対。

拝殿は入母屋銅板葺で流れ向拝。軒唐破風とその上に千鳥破風を起こす重厚な意匠です。

水引虹梁両端に獅子獏の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻を置き、その上に兎の毛通し、唐破風の鬼飾、千鳥破風の懸魚と鬼飾を立体的に連ねて見応えがあります。

向拝正面桟唐戸のうえには社号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 小動神社の向拝-2

【写真 下(右)】 向拝の扁額

史料に載る境内社がいまも趣ふかく御鎮座される、パワスポ的空気感の境内です。

小動神社の向かって右手の奥には石の鳥居の先に、海(わたつみ)神社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 綿津見神 別名 船玉神とも云う」「漁業の神・航海の神」とありました。

【写真 上(左)】 海神社

【写真 下(右)】 稲荷社(右)と金刀比羅宮(左)

参道階段の正面にあたる位置には覆屋があり、向かって右手の朱い鳥居の先に、稲荷社が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 宇迦之御魂神 併神 佐田彦神=猿田彦神 大宮能売神=天鈿女命」「商売繁盛・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の神」とありました。

向かって左手の石の鳥居の先に、金刀比羅宮が一間社流造のお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 大物主神 別名 大国主命」「海神竜王ともいい、航海安全 海難救助を司る神」とありました。

境内右手奥の石の鳥居には六天王の扁額が掲げられています。

ここからくの字に曲がった参道階段がつづき、大(第)六天社が切妻造銅板葺妻入りのお社を構えられて御鎮座。

掲示には「祭神 第六天神 別名 淤母陀琉神(おもたるのかみ)」「諸願成就の神」とありました。

淤母陀琉神(おもだる)は神世七代の第六代の神とされ、中世には神仏習合により第六天王の垂迹であるとされました。

【写真 上(左)】 第六天社

【写真 下(右)】 腰越漁港と江ノ島

境内からは腰越漁港を見下ろし、その先には江ノ島が望めます。

御朱印はたしか社務所でご神職から拝受できました。

〔 小動神社の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-24 (C.極楽寺口-7)へつづく。

【 BGM 】 (サザンオールスターズ特集-2)

■ 素顔で踊らせて

■ ラチエン通りのシスター

■ 旅姿六人衆

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-22 (C.極楽寺口-5)

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)から。

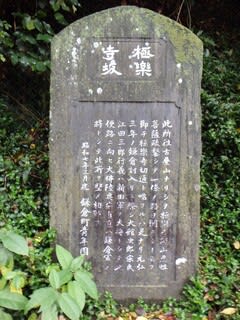

60.霊鷲山 感応院 極楽律寺(ごくらくりつじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市極楽寺3-6-7

真言律宗西大寺派

御本尊:釈迦如来

司元別当:

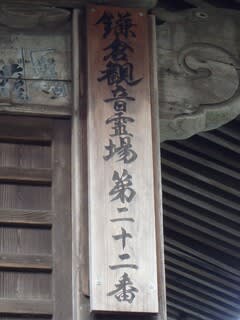

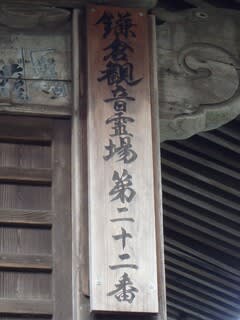

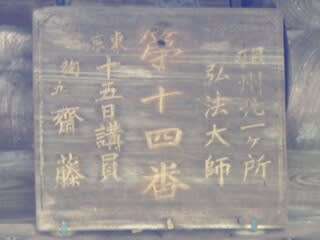

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番、鎌倉十三仏霊場第12番(大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第1番

※鎌倉二十四地蔵霊場第20番導地蔵尊、同第21番月影地蔵尊を護持

極楽律寺は真言律宗の名刹で極楽寺とも呼ばれます。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

極楽寺の開基は北条重時、開山は忍性菩薩(良觀上人)とされますが、草創はそれ以前に遡るとみられています。

Wikipedia等によると『極楽寺縁起』には「深沢(現・鎌倉市西部)に創建された念仏系の寺院(開山正永和尚)」が草創とあるようです。

(『極楽寺由緒沿革書』には永久年間(1113-1118年)、僧勝覚の創建とあるとも。)

また、『元亨釋書』には正嘉(1257-1259年)の頃に一沙門が一宇を建て、丈六の彌陀像を安して極楽寺を号したとあり、極楽寺の草創については諸説あります。

鎌倉幕府2代執権・北条義時の三男で幕府連署であった重時(極楽寺殿)は、この極楽寺が寺域が狭く整備も足りないことから、正元元年(1259年)忍性菩薩(良観上人・良観房)に諮ったところ、西南の「地獄谷」と呼ばれる霊場こそ招提すべき地であるとの教示を得ました。

重時は早速地獄谷の地に極楽寺を遷し、自身が開基となりました。

重時は建長八年(1256年)に出家し、(今の)極楽寺の山庄に隠居しているので、隠居後に極楽寺を開基していることになります。

『吾妻鏡』には、重時は弘長元年(1261年)6月病に倒れるも、鶴岡八幡宮別当隆弁の加持により回復したとあります。

『新編鎌倉志』には「発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終る」とあり、重時は往生まで極楽寺にて念佛三昧で過ごしたことになります。

弘長元年(1261年)11月3日逝去。

重時の子長時(鎌倉幕府6代執権)・業時兄弟は極楽寺を修営したとあり、子院四十九院を擁して伽藍は壮麗をきわめたといいます。

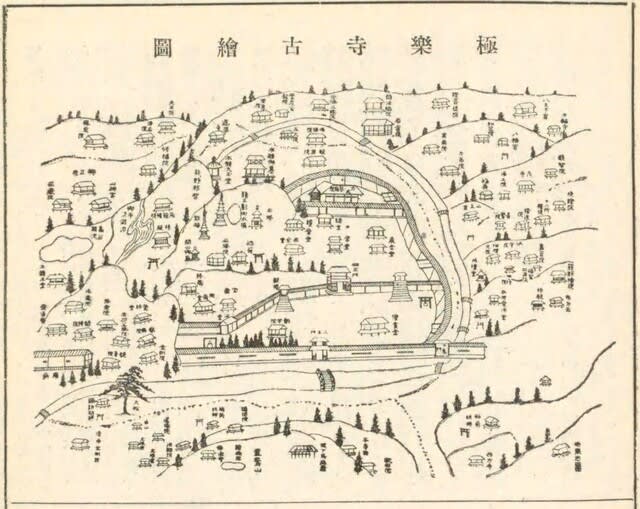

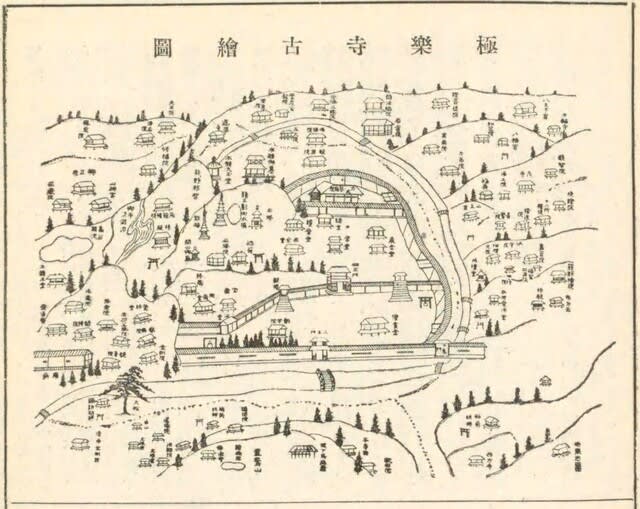

(雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻,雄山閣,昭7-8. 国立国会図書館デジタルコレクションより転載/インターネット公開(保護期間満了))

『新編相模國風土記稿』収録の「極楽寺古繪図」には伽藍が立ち並ぶ山内が描かれ、一大霊地を構成していたことがわかります。

最盛期には現在の極楽寺のみならず、稲村ヶ崎小学校の建つ谷一帯が極楽寺の山内で、現在江ノ電が走る極楽寺川沿いの谷には病者・貧者救済の施設があったとみられます。

(現・立稲村ケ崎小学校が最盛期の中心伽藍の地とみられています。)

『吾妻鏡』には、重時の三回忌法要は弘長三年(1263年)極楽寺で西山浄土宗の宗観房を導師として催行とあり、この時点では極楽寺は浄土教系寺院との見方があります。

しかし文永四年(1267年)8月に忍性菩薩を請して開山とし、当寺に移住した時点では「真言律(宗)」に改めていたとみられます。

忍性(にんしょう、忍性菩薩、1217-1303年)は、通称良観とも呼ばれます。

大和国の生まれで、幼くして文殊菩薩信仰に目覚め、師叡尊から真言密教・戒律受持・聖徳太子信仰を受け継いだといいます。

聖徳太子の「四箇院の制」に感銘を受け、とくに病者に薬を施す施薬院、病者を収容治療する療病院、身寄りのない者や年老いた者を収容する悲田院を重んじ、社会的弱者の救済に尽力したことで知られています。

弘長二年(1262年)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、文永四年(1267年)8月には極楽寺を開山しています。

師の叡尊は、忍性の生来の慈悲心が弱者救済に適していると見抜き、この役割を忍性に託したという見方があります。

実際、忍性が開山した極楽寺山内にも療病院、悲田院、癩宿などが設けられています。

忍性は道路の改修や橋梁の架設などを行い、極楽寺坂切通を拓いたのも忍性と伝わることから、忍性は優れた土木技術を持つ人々を抱えていたとみられています。

忍性の多岐にわたる功績は広く称えられ、嘉元元年(1303年)87歳で示寂の後、後醍醐帝より菩薩号を贈られています。

忍性菩薩、そして極楽寺を語るとき、「真言律(宗)」は外せないのでこれについてまとめてみます。

「真言律(宗)」については、■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9の第28番霊雲寺で整理しているので、ほぼそこからの再掲となります。

真言律(宗)とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。

弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。

叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。

「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。

→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)

真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。

以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。

叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。

叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。

『新編相模國風土記稿』には「弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺(極楽寺)を御願場とす」とあります。

江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。

明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。

真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。

とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。

元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。

もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。

のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。

この点からしても、中世の極楽寺は勅願祈願寺としての性格も強かったとみられます。

なお、鎌倉と律宗との関係をみるとき、願行上人憲静(1215-1295年)の存在は欠かせません。

願行上人は北京律(ほっきょうりつ)の法統とされますが、真言律宗の名刹、金沢の称名寺とも関係があったとみられており、極楽寺ともなんらかの関係があったのかもしれませんが、調べた限りでは詳細不明です。

→ 関係記事(■ 鎌倉市の御朱印-7)

極楽寺に戻ります。

元弘三年(1333年)には後醍醐帝の綸旨を賜り寺領を安堵され後醍醐帝の勅願所となりましたが、その後度重なる戦乱や火災により寺勢は衰微しました。

天正十九年(1591年)、徳川家康公より九貫五百文の朱印地を得たものの、再び荒廃し、一時無住の時期もあったといいます。

天保十二年(1841年)成立の『新編相模国風土記稿』には「塔頭 吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す」とあり、最盛期には49を数えた子院が、天保にはわずか1院となったことがわかります。

そのなかには他地へ移った寺院もあるとみられます。

たとえば、横浜市港北区新羽の西方寺の公式Webには「極楽寺の一院として存在した西方寺は、極楽寺坂切り通しの北側崖上にあり、その付近が古図に示す西方寺の所在と一致し、歴代住侶の墓石十基ほどを残し今も存在し、西方寺跡とされています。」「極楽寺より西方寺が移転されたのは、明応年間(1492)で今から五百年ほど前のこと」とあり、極楽寺の一院であったことを明記しています。

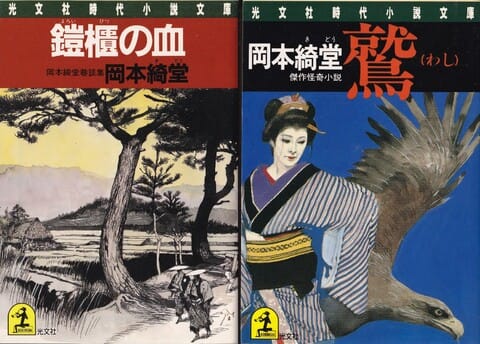

【写真 上(左)】 西方寺

【写真 下(右)】 西方寺の御朱印

栄枯盛衰の歴史を辿った極楽寺ですが近世に復興し、複数の霊場の札所も兼ねて、いまは多くの拝観客が訪れています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

極楽寺

極楽寺、霊山山と号す。眞言律にて、南都西大寺の末寺なり。開山は、忍性菩薩、良觀上人と号す。

当寺は、陸奧守平重時が建立なり。重時を極楽寺と号し、法名觀覺と云。【東鑑】に、弘長元年(1261年)十一月三日、平重時卒す。年六十四、時に極楽寺の別業に住す。発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終るとあり。按ずるに、【元亨釋書】に、初め正嘉(1257-1259年)中に沙門あり。一宇を営で、丈六の彌陀の像を安ず。名て極楽寺と云。未落せずして亡す。平重時、其宇を今の地に遷して齋場とす。重時の子長時・同弟業時、力を戮て修營すとあり【帝王編年記】に、永仁六年(1298年)四月十日、関東の将軍家久明親王、御祈祷の為に、十三箇寺の寺領の違亂を停止、殺生禁断の事あり。相州鎌倉郡の極楽寺、其一つなり。

此寺、昔は四十九院ありしとなり。今吉祥院と云のみあり。寺領九貫五百文あり。又千服茶磨とて、大なる石磨、門を入右の方にあり。昔此寺繁昌なりしを、知らしめんが為なりといふ。

本堂

本尊は釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸したりといふ。十大弟子の像もあり。作者不知。

左に興正菩薩の木像、自作といふ。

右に忍性菩薩の木像、是も自作と云。

又文殊の坐像あり。古への文殊堂の本尊なりと云ふ。(略)

寺寶

九條袈裟 壹頂 乾陀穀子袈裟、東寺第三傳と書付あり。今按ずるに、乾陀穀子袈裟は、弘法大師の伝来にて、八祖相承とて、東寺の寶物なり。今此寺に所有は、其袈裟を摸したる、第三伝と見へたり。(中略)

二十五條袈裟 壹頂 紗なり。八幡大神の所持と云ふ。按ずるに八幡へ調進の物なり。(中略)

千體地藏 弘法作。本尊は、長一寸餘。千體は長五六分ばかり也。今皆紛失して纔に二三百ばかり残れり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

極楽寺

霊山山と号す。眞言・律、南都西大寺末なり。

開山は忍性菩薩良觀上人、開基は陸奧守重時が、法号をば極楽寺觀覺と称す。(中略)

古は谷々に四十九院ありしといふ。今は吉祥院といふ一院ばかり。

本堂

本尊釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸せしといふ。十大弟子の像もあり。作不知。

左に興正菩薩の自作の木像、右に忍性菩薩の是も自作の木像といふ。

文殊の坐像もあり。古への文殊堂の本尊なりといふ。(以下略)

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(山之内庄極楽寺村)極楽寺

霊鷲山感應院と号す。眞言律宗南都西大寺末。

北條陸奧守重時が草創なり、始正嘉(1257-1259年)中に一老衲ありて一宇を営み丈六の彌陀像を安じ、名づけて極楽寺と云ふ。然るに経営の功未だ完かずして老衲尋て寂しぬ

正元(1259-1260年)の初重時寺域の狭小なるを見て地を卜して新に創立せんと欲し僧忍性に議しけるに、性答て是より西南に当り地獄谷と云へる霊場あり、此地こそ招提の境なれと云て即性彼地に到り念誦す、須㬰にして感應あり、重時就て一宇を遷して斎場とす、地獄谷は今の境内なりと云ふ

重時の子武蔵守長時其弟業時等力を戮て修飾し、子院四十九院を構造す、堂宇壮麗に一刹となる

時に性(忍性)を請して開山始祖とす、文永四年(1267年)八月性(忍性)当寺に移住せり

弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺を御願場とす

性(忍性)嘉元元年(1303年)七月十二日寂す 嘉暦三年(1328年)後醍醐帝性(忍性)の行徳を追崇ありて菩薩の号を賜ふ

元弘二年(1332年)六月勅願寺幷寺領安堵の事

其後堂宇漸く衰廃し、今は仏殿一宇塔頭一院のみ残れり

本尊釋迦 大像長六尺余、興正作、十大弟子の像を置く 毘首羯磨作、脇に興正菩薩 坐像自作長三尺及び聖徳太子の像 立像長二尺三寸余、運慶作、又文殊の像あり、古昔域内別堂に安ぜし本尊なりと云ふ

寺寶

乾陀穀子袈裟 一領 東寺第三傳とあり、元は京都東寺にありしに、永仁元年(1293年)十二月八日、当寺に贈りしとなり、今按ずるに、この袈裟は、東寺の寶物にて【元亨釋書】空海の伝に、弘安十四年正月勅以東寺賜空海乃置惠果所付、健陀國袈裟及念珠為寺鎮と載す、文字違へり健陀●は西域の國名なり(中略)

二十五條袈裟 一領 八幡太神の御袈裟と云へど、是は八幡宮へ調進せし物ならんと

北條陸奧守重時墓

寺後の山にあり、重時は左京太夫義時の三男なり、弘長元年(1263年)十一月三日当所別業に在て卒す、法名を觀覺極楽寺と称す

塔頭

吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す、本尊不動を置く 座像二尺五寸智證作

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 真言律宗

山号寺号 霊鷲山感応院極楽律寺

建立 正元元年(1259年)

開山 忍性菩薩

開基 北条重時

開山は良観房忍性。奈良西大寺叡尊門下で戒律を学ぶ。弘長二年(一二六二)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、その後文永四年(一二六七)に極楽寺に開山として迎えられました。

極楽寺は正元元年(一二五九)に深沢に創建され、後に開基となる北条重時が現在地に移転したといわれています。元寇に際しては、幕府の命により異国降伏の祈祷を行い、また、鎌倉幕府滅亡後も勅命により国家安泰を祈る勅願所としての寺格を保ちました。かつての寺域は広大で、中心の七堂伽藍を囲むように多くの子院、そして療病院などの病院施設もあったことが当寺に伝わる絵図からわかります。

-------------------------

【写真 上(左)】 極楽寺駅

【写真 下(右)】 極楽寺駅ホームから

江ノ電「極楽寺」駅至近でホームから見えます。

駅の出口は反対側なので、桜橋で江ノ電の線路を渡って「導地蔵尊」の前を左に折れるとすぐです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標と墓標

少しく引きこんで山門。

手入れの行き届いた植栽、落ち着いたただずまいは鎌倉の名刹ならではのもの。

こちらは以前は境内撮影禁止でしたが、現在は解除されている模様です。

解除後参拝しておらず、山内の写真がまったくないので、↓の動画を参考にご案内します。

■ 極楽寺駅周辺と極楽寺 (鎌倉市極楽寺)

山門手前左に、開山忍性菩薩・開基北条重時の墓標と寺号標。

山門は趣ある茅葺屋根。左右に脇塀を備えた四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を置く堂々たる山門です。

主門は柵で閉ざされているので脇門の木戸から入内します。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

山門から真っ直ぐに桜並木の石畳参道が伸び、正面が本堂。

参道右手に大師堂と転法輪殿(収納庫)。

参道左手には客殿、納経所と本堂よこに資料館があります。

【写真 上(左)】 冬の山内

【写真 下(右)】 山門から本堂

度重なる天災や兵火のため当初の伽藍は失われ、現在は文久三年(1863年)再建の山門、本堂、大師堂、客殿がメインです。

西側山手には忍性塔があり、こちらは奥の院となっています。

忍性塔は高さ3.57メートルの大型の石造五輪塔で、納置品から嘉元三年(1303年)頃の建塔とみられ、国の重要文化財に指定されています。

通常は非公開で、毎年4月8日のみ公開の模様。

塔内納置品は良観房忍性和尚と同二世賢明房慈済和尚の舎利容器であることから、忍性の墓塔ともいわれます。こちらも国の重要文化財に指定されています。

五輪塔(伝・忍公塔、非公開)は忍性塔の右方にある石造五輪塔で、かつては北条重時の墓塔とされ、昭和2年国の史跡に指定されました。

しかし、昭和36年の豪雨で塔が倒れた際、塔内から発見された納置品より当山3世善願坊順忍と比丘尼禅忍の供養塔であることが判明しています。

忍性塔の周囲にある宝篋印塔が北条重時の墓塔とみる説もあります。

大師堂は宝形造銅板瓦棒葺で向拝柱はありません。

鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番の札所板が掲げられ、霊場拝所となっています。

【写真 上(左)】 鎌倉観音霊場札所板

【写真 下(右)】 同 札所標

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-1

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-2

鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印には「常磐御前念持佛」の印判がありますが、これを裏付ける史料はみつかりませんでした。

転法輪殿(収納庫)はがっしりとした近代建築で、御本尊である秘仏「清凉寺式釈迦如来」、伝来の木造十大弟子像、木造釈迦如来坐像などが収納されています。

本堂はおそらく宝形造銅板葺流れ向拝で四周に高欄をまわし、屋根勾配が急な特徴ある意匠です。

頂部露盤には北条氏の家紋「三つ鱗紋」とおぼしき紋が刻まれています。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置いています。

Wikipediaによると、

本堂の須弥壇中央に不動明王坐像、向かって右に薬師如来坐像、左に文殊菩薩坐像を安置。右奥には忍性像、左奥には興正菩薩(叡尊)像を安置するとのこと。

文殊菩薩坐像はかつてあった文殊堂の御本尊ゆかりの像とみられ、忍性像、興正菩薩(叡尊)像も史料にあらわれています。

不動明王坐像は平安時代末期の作といい、島根県の勝達寺から大正5年に移されたとの由。

向拝に地蔵尊のご縁日が張り出されているので、地蔵尊も奉安とみられます。

通常本堂内は非公開で、4月7日-9日のみ入堂できるようです。

なお、史料に見える聖徳太子像(伝運慶作)、弘法大師が師の惠果阿闍梨から贈られた乾陀穀子袈裟(東寺蔵)の写し(?)などについては所在の調べがつきませんでした。

あるいは、転法輪殿(収納庫)か資料館に収蔵されているのかもしれません。

本堂前には「不許葷酒肉入山門」と刻した戒壇石。戒律の厳しい真言律宗らしい標石です。

本堂向かって右前には「千眼茶臼」「製茶鉢」。

開山の忍性菩薩が悲田院、施益院などを設置されたときに使用されたものと伝わります。

参道右手、授与所前には子育地蔵尊の露仏が御座、参道山門寄り左手には忍性菩薩が粥を施すために使用したという「極楽寺の井」もあります。

御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。

複数の霊場札所を兼務されているので、霊場申告は必須です。

また、鎌倉二十四地蔵霊場第20番の導地蔵尊、同第21番の月影地蔵尊の御朱印もこちらで拝受できますが、当然先にお参りしてからの申告となります。

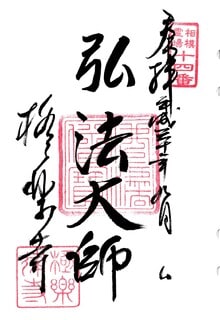

〔 極楽律寺の御朱印 〕

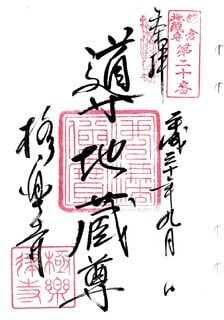

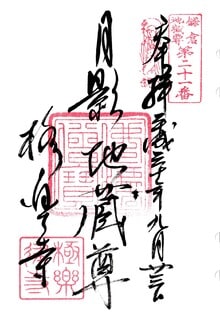

【写真 上(左)】 東国花の寺霊場の御朱印(御本尊)

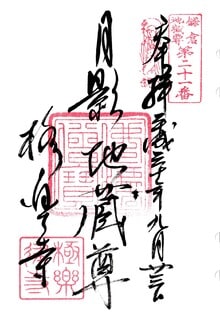

【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

鎌倉十三仏霊場の御朱印

61.導地蔵堂(みちびきじぞうどう)

鎌倉市極楽寺2-2-2

真言律宗西大寺派?

御本尊:地蔵菩薩

司元別当:

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第20番

※御朱印は極楽律寺にて授与。

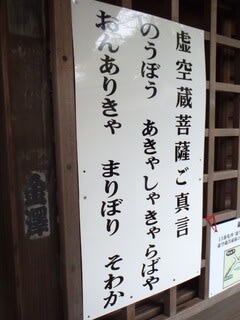

導地蔵堂は導地蔵尊を安する鎌倉二十四地蔵霊場第20番の札所で、極楽寺地蔵尊とも呼ばれます。

『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記の史料などを参考に縁起沿革を追ってみます。

導地蔵堂は文永四年(1267年)、極楽寺の忍性が運慶作の地蔵像を安置したのが創始といわれています。

『新編相模國風土記稿』には「(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二 一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持」とあり、おそらく前者の「運慶の作佛」が導地蔵尊とみられます。

子育てに霊験あらたかで、この地蔵尊の視野の中にいる子どもたちを災難から守るとされることから「導(き)地蔵」と呼ばれます。

幼い子の宮参りの帰りにはこの地蔵尊に赤飯を供え、子の安全成長を祈るのがこのあたりの風習といいます。

鎌倉時代~室町にかけて戦火に遭うも、室町時代に地蔵尊を新たに造立、堂宇に安置されたといいます。

なお、極楽寺の忍性については、60.極楽律寺の記事をご覧ください。

当尊については史料・資料がすこぶる少なく、この程度しかご紹介できません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二

一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持。

-------------------------

江ノ電「極楽寺」駅至近です。

駅の出口は反対側、桜橋で江ノ電の線路を渡るとすぐに「導地蔵堂」があります。

山肌を背に、寄棟造で朱色の銅板本瓦棒葺の大ぶりな堂宇です。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

屋根は二重で、下の屋根は雨よけになっており、縁側には観光客が座って休んでいました。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 向拝

身舎に「導地蔵」の板がかかり、地蔵堂であることがわかります。

扉は開いている場合があり、そのときはお厨子のなかに御座す木立像の導地蔵尊を拝せます。

大きな瞳で前方を見つめられ、子供の安全を見守られているかのようです。

【写真 上(左)】 尊格板

【写真 下(右)】 導地蔵尊

御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。

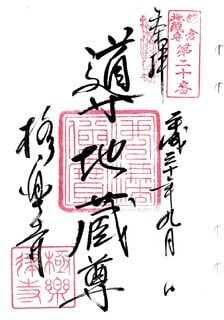

〔 導地蔵堂(鎌倉二十四地蔵霊場)の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)へつづく。

【 BGM 】

■ Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love

〔 From 『Bobby Caldwell』(1978)〕

■ Natalie Cole - Split Decision

〔 From 『Everlasting』(1987)〕

■ King Of Hearts - Don't Call My Name

〔 From 『King Of Hearts』(1994)〕

■ 同-2 (A.朝夷奈口)

■ 同-3 (A.朝夷奈口)

■ 同-4 (A.朝夷奈口)

■ 同-5 (A.朝夷奈口)

■ 同-6 (B.名越口-1)

■ 同-7 (B.名越口-2)

■ 同-8 (B.名越口-3)

■ 同-9 (B.名越口-4)

■ 同-10 (B.名越口-5)

■ 同-11 (B.名越口-6)

■ 同-12 (B.名越口-7)

■ 同-13 (B.名越口-8)

■ 同-14 (B.名越口-9)

■ 同-15 (B.名越口-10)

■ 同-16 (B.名越口-11)

■ 同-17 (B.名越口-12)

■ 同-18 (C.極楽寺口-1)

■ 同-19 (C.極楽寺口-2)

■ 同-20 (C.極楽寺口-3)

■ 同-21 (C.極楽寺口-4)から。

60.霊鷲山 感応院 極楽律寺(ごくらくりつじ)

鎌倉公式観光ガイドWeb

鎌倉市極楽寺3-6-7

真言律宗西大寺派

御本尊:釈迦如来

司元別当:

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番、鎌倉十三仏霊場第12番(大日如来)、東国花の寺百ヶ寺霊場鎌倉第1番

※鎌倉二十四地蔵霊場第20番導地蔵尊、同第21番月影地蔵尊を護持

極楽律寺は真言律宗の名刹で極楽寺とも呼ばれます。

鎌倉公式観光ガイドWeb、下記史料・資料、現地掲示などから縁起沿革を追ってみます。

極楽寺の開基は北条重時、開山は忍性菩薩(良觀上人)とされますが、草創はそれ以前に遡るとみられています。

Wikipedia等によると『極楽寺縁起』には「深沢(現・鎌倉市西部)に創建された念仏系の寺院(開山正永和尚)」が草創とあるようです。

(『極楽寺由緒沿革書』には永久年間(1113-1118年)、僧勝覚の創建とあるとも。)

また、『元亨釋書』には正嘉(1257-1259年)の頃に一沙門が一宇を建て、丈六の彌陀像を安して極楽寺を号したとあり、極楽寺の草創については諸説あります。

鎌倉幕府2代執権・北条義時の三男で幕府連署であった重時(極楽寺殿)は、この極楽寺が寺域が狭く整備も足りないことから、正元元年(1259年)忍性菩薩(良観上人・良観房)に諮ったところ、西南の「地獄谷」と呼ばれる霊場こそ招提すべき地であるとの教示を得ました。

重時は早速地獄谷の地に極楽寺を遷し、自身が開基となりました。

重時は建長八年(1256年)に出家し、(今の)極楽寺の山庄に隠居しているので、隠居後に極楽寺を開基していることになります。

『吾妻鏡』には、重時は弘長元年(1261年)6月病に倒れるも、鶴岡八幡宮別当隆弁の加持により回復したとあります。

『新編鎌倉志』には「発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終る」とあり、重時は往生まで極楽寺にて念佛三昧で過ごしたことになります。

弘長元年(1261年)11月3日逝去。

重時の子長時(鎌倉幕府6代執権)・業時兄弟は極楽寺を修営したとあり、子院四十九院を擁して伽藍は壮麗をきわめたといいます。

(雄山閣編輯局 編『大日本地誌大系』第40巻,雄山閣,昭7-8. 国立国会図書館デジタルコレクションより転載/インターネット公開(保護期間満了))

『新編相模國風土記稿』収録の「極楽寺古繪図」には伽藍が立ち並ぶ山内が描かれ、一大霊地を構成していたことがわかります。

最盛期には現在の極楽寺のみならず、稲村ヶ崎小学校の建つ谷一帯が極楽寺の山内で、現在江ノ電が走る極楽寺川沿いの谷には病者・貧者救済の施設があったとみられます。

(現・立稲村ケ崎小学校が最盛期の中心伽藍の地とみられています。)

『吾妻鏡』には、重時の三回忌法要は弘長三年(1263年)極楽寺で西山浄土宗の宗観房を導師として催行とあり、この時点では極楽寺は浄土教系寺院との見方があります。

しかし文永四年(1267年)8月に忍性菩薩を請して開山とし、当寺に移住した時点では「真言律(宗)」に改めていたとみられます。

忍性(にんしょう、忍性菩薩、1217-1303年)は、通称良観とも呼ばれます。

大和国の生まれで、幼くして文殊菩薩信仰に目覚め、師叡尊から真言密教・戒律受持・聖徳太子信仰を受け継いだといいます。

聖徳太子の「四箇院の制」に感銘を受け、とくに病者に薬を施す施薬院、病者を収容治療する療病院、身寄りのない者や年老いた者を収容する悲田院を重んじ、社会的弱者の救済に尽力したことで知られています。

弘長二年(1262年)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、文永四年(1267年)8月には極楽寺を開山しています。

師の叡尊は、忍性の生来の慈悲心が弱者救済に適していると見抜き、この役割を忍性に託したという見方があります。

実際、忍性が開山した極楽寺山内にも療病院、悲田院、癩宿などが設けられています。

忍性は道路の改修や橋梁の架設などを行い、極楽寺坂切通を拓いたのも忍性と伝わることから、忍性は優れた土木技術を持つ人々を抱えていたとみられています。

忍性の多岐にわたる功績は広く称えられ、嘉元元年(1303年)87歳で示寂の後、後醍醐帝より菩薩号を贈られています。

忍性菩薩、そして極楽寺を語るとき、「真言律(宗)」は外せないのでこれについてまとめてみます。

「真言律(宗)」については、■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-9の第28番霊雲寺で整理しているので、ほぼそこからの再掲となります。

真言律(宗)とは、真言密教の出家戒・「具足戒」と、金剛乗の戒律・「三昧耶戒」を修学する一派とされ、南都六宗の律宗の精神を受け継ぐ法系ともいわれます。

弘法大師空海を高祖とし、西大寺の叡尊(興正菩薩)を中興の祖とします。

叡尊は出家戒の授戒を自らの手で行い(自誓授戒)、独自の戒壇を設置したとされます。

「自誓授戒」は当時としては期を画すイベントで、新宗派の要件を備えるとして「鎌倉新仏教」のひとつとみる説さえあります。

→ ■ 日本仏教13宗派と御朱印(首都圏版)

真言律(宗)は当時律宗の新派とする説もあったとされますが、叡尊自身は既存の律宗が依る『四分律』よりも、弘法大師空海が重視された『十誦律』を重んじたため、真言宗の一派である「西大寺流」と規定して行動していた(Wikipedia)という説もあるようです。

以降、律宗は衰微した古義律、唐招提寺派の「南都律」、泉涌寺・俊芿系の「北京律」、そして西大寺系の「真言律(宗)」に分化することとなります。

叡尊の法流は弟子の忍性が承継し、忍性はとくに民衆への布教や社会的弱者の救済に才覚を顕したといいます。

叡尊・忍性は朝廷の信任篤く、諸国の国分寺再建(勧進)を命じられたとされ、元寇における元軍の撃退も叡尊・忍性の呪法によるものという説があります。

『新編相模國風土記稿』には「弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺(極楽寺)を御願場とす」とあります。

江戸初期、西大寺系の律宗は真言僧・明忍により中興され、この流れを浄厳が引き継いで公に「真言律(宗)」を名乗ったといいます。

明治5年、明治政府による仏教宗派の整理により、律宗系寺院の多くは真言宗に組み入れられましたが、その後独立の動きがおこり、西大寺は明治28年に真言律宗として独立しています。

真言律(宗)は、もともと民衆への布教・救済と国家鎮護という二面性をもった宗派でした。

とくに、元寇の戦捷祈願に叡尊・忍性が関与したとされることは国家鎮護の面での注目ポイントです。

元寇の戦捷祈願には、大元帥明王を御本尊とする大元帥法が修されたとも伝わります。

もともと大元帥法は国家鎮護・敵国降伏を祈って修される法で、毎年正月8日から17日間宮中の治部省内で修されたといいます。

のちに修法の場は醍醐寺理性院に遷された(江戸期に宮中の小御所に復活)ともいいますが、国家、朝廷のみが修することのできる大法とされています。

この点からしても、中世の極楽寺は勅願祈願寺としての性格も強かったとみられます。

なお、鎌倉と律宗との関係をみるとき、願行上人憲静(1215-1295年)の存在は欠かせません。

願行上人は北京律(ほっきょうりつ)の法統とされますが、真言律宗の名刹、金沢の称名寺とも関係があったとみられており、極楽寺ともなんらかの関係があったのかもしれませんが、調べた限りでは詳細不明です。

→ 関係記事(■ 鎌倉市の御朱印-7)

極楽寺に戻ります。

元弘三年(1333年)には後醍醐帝の綸旨を賜り寺領を安堵され後醍醐帝の勅願所となりましたが、その後度重なる戦乱や火災により寺勢は衰微しました。

天正十九年(1591年)、徳川家康公より九貫五百文の朱印地を得たものの、再び荒廃し、一時無住の時期もあったといいます。

天保十二年(1841年)成立の『新編相模国風土記稿』には「塔頭 吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す」とあり、最盛期には49を数えた子院が、天保にはわずか1院となったことがわかります。

そのなかには他地へ移った寺院もあるとみられます。

たとえば、横浜市港北区新羽の西方寺の公式Webには「極楽寺の一院として存在した西方寺は、極楽寺坂切り通しの北側崖上にあり、その付近が古図に示す西方寺の所在と一致し、歴代住侶の墓石十基ほどを残し今も存在し、西方寺跡とされています。」「極楽寺より西方寺が移転されたのは、明応年間(1492)で今から五百年ほど前のこと」とあり、極楽寺の一院であったことを明記しています。

【写真 上(左)】 西方寺

【写真 下(右)】 西方寺の御朱印

栄枯盛衰の歴史を辿った極楽寺ですが近世に復興し、複数の霊場の札所も兼ねて、いまは多くの拝観客が訪れています。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

極楽寺

極楽寺、霊山山と号す。眞言律にて、南都西大寺の末寺なり。開山は、忍性菩薩、良觀上人と号す。

当寺は、陸奧守平重時が建立なり。重時を極楽寺と号し、法名觀覺と云。【東鑑】に、弘長元年(1261年)十一月三日、平重時卒す。年六十四、時に極楽寺の別業に住す。発病の始より、萬事を擲ち、一心念佛正念にして終るとあり。按ずるに、【元亨釋書】に、初め正嘉(1257-1259年)中に沙門あり。一宇を営で、丈六の彌陀の像を安ず。名て極楽寺と云。未落せずして亡す。平重時、其宇を今の地に遷して齋場とす。重時の子長時・同弟業時、力を戮て修營すとあり【帝王編年記】に、永仁六年(1298年)四月十日、関東の将軍家久明親王、御祈祷の為に、十三箇寺の寺領の違亂を停止、殺生禁断の事あり。相州鎌倉郡の極楽寺、其一つなり。

此寺、昔は四十九院ありしとなり。今吉祥院と云のみあり。寺領九貫五百文あり。又千服茶磨とて、大なる石磨、門を入右の方にあり。昔此寺繁昌なりしを、知らしめんが為なりといふ。

本堂

本尊は釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸したりといふ。十大弟子の像もあり。作者不知。

左に興正菩薩の木像、自作といふ。

右に忍性菩薩の木像、是も自作と云。

又文殊の坐像あり。古への文殊堂の本尊なりと云ふ。(略)

寺寶

九條袈裟 壹頂 乾陀穀子袈裟、東寺第三傳と書付あり。今按ずるに、乾陀穀子袈裟は、弘法大師の伝来にて、八祖相承とて、東寺の寶物なり。今此寺に所有は、其袈裟を摸したる、第三伝と見へたり。(中略)

二十五條袈裟 壹頂 紗なり。八幡大神の所持と云ふ。按ずるに八幡へ調進の物なり。(中略)

千體地藏 弘法作。本尊は、長一寸餘。千體は長五六分ばかり也。今皆紛失して纔に二三百ばかり残れり。

■ 『鎌倉攬勝考』(国立国会図書館)

極楽寺

霊山山と号す。眞言・律、南都西大寺末なり。

開山は忍性菩薩良觀上人、開基は陸奧守重時が、法号をば極楽寺觀覺と称す。(中略)

古は谷々に四十九院ありしといふ。今は吉祥院といふ一院ばかり。

本堂

本尊釋迦、興正菩薩の作なり。嵯峨の釋迦を摸せしといふ。十大弟子の像もあり。作不知。

左に興正菩薩の自作の木像、右に忍性菩薩の是も自作の木像といふ。

文殊の坐像もあり。古への文殊堂の本尊なりといふ。(以下略)

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(山之内庄極楽寺村)極楽寺

霊鷲山感應院と号す。眞言律宗南都西大寺末。

北條陸奧守重時が草創なり、始正嘉(1257-1259年)中に一老衲ありて一宇を営み丈六の彌陀像を安じ、名づけて極楽寺と云ふ。然るに経営の功未だ完かずして老衲尋て寂しぬ

正元(1259-1260年)の初重時寺域の狭小なるを見て地を卜して新に創立せんと欲し僧忍性に議しけるに、性答て是より西南に当り地獄谷と云へる霊場あり、此地こそ招提の境なれと云て即性彼地に到り念誦す、須㬰にして感應あり、重時就て一宇を遷して斎場とす、地獄谷は今の境内なりと云ふ

重時の子武蔵守長時其弟業時等力を戮て修飾し、子院四十九院を構造す、堂宇壮麗に一刹となる

時に性(忍性)を請して開山始祖とす、文永四年(1267年)八月性(忍性)当寺に移住せり

弘安四年(1281年)勅に拠て蒙古降伏の御教書を下されしかば性(忍性)護国の法を修し蒙古退散す、時宗是功を奏聞して当寺を御願場とす

性(忍性)嘉元元年(1303年)七月十二日寂す 嘉暦三年(1328年)後醍醐帝性(忍性)の行徳を追崇ありて菩薩の号を賜ふ

元弘二年(1332年)六月勅願寺幷寺領安堵の事

其後堂宇漸く衰廃し、今は仏殿一宇塔頭一院のみ残れり

本尊釋迦 大像長六尺余、興正作、十大弟子の像を置く 毘首羯磨作、脇に興正菩薩 坐像自作長三尺及び聖徳太子の像 立像長二尺三寸余、運慶作、又文殊の像あり、古昔域内別堂に安ぜし本尊なりと云ふ

寺寶

乾陀穀子袈裟 一領 東寺第三傳とあり、元は京都東寺にありしに、永仁元年(1293年)十二月八日、当寺に贈りしとなり、今按ずるに、この袈裟は、東寺の寶物にて【元亨釋書】空海の伝に、弘安十四年正月勅以東寺賜空海乃置惠果所付、健陀國袈裟及念珠為寺鎮と載す、文字違へり健陀●は西域の國名なり(中略)

二十五條袈裟 一領 八幡太神の御袈裟と云へど、是は八幡宮へ調進せし物ならんと

北條陸奧守重時墓

寺後の山にあり、重時は左京太夫義時の三男なり、弘長元年(1263年)十一月三日当所別業に在て卒す、法名を觀覺極楽寺と称す

塔頭

吉祥院 古昔は四十九院あり、今当院のみ現在す、本尊不動を置く 座像二尺五寸智證作

■ 山内掲示(鎌倉市)

宗派 真言律宗

山号寺号 霊鷲山感応院極楽律寺

建立 正元元年(1259年)

開山 忍性菩薩

開基 北条重時

開山は良観房忍性。奈良西大寺叡尊門下で戒律を学ぶ。弘長二年(一二六二)に北条業時に招かれて多宝寺住持となり、その後文永四年(一二六七)に極楽寺に開山として迎えられました。

極楽寺は正元元年(一二五九)に深沢に創建され、後に開基となる北条重時が現在地に移転したといわれています。元寇に際しては、幕府の命により異国降伏の祈祷を行い、また、鎌倉幕府滅亡後も勅命により国家安泰を祈る勅願所としての寺格を保ちました。かつての寺域は広大で、中心の七堂伽藍を囲むように多くの子院、そして療病院などの病院施設もあったことが当寺に伝わる絵図からわかります。

-------------------------

【写真 上(左)】 極楽寺駅

【写真 下(右)】 極楽寺駅ホームから

江ノ電「極楽寺」駅至近でホームから見えます。

駅の出口は反対側なので、桜橋で江ノ電の線路を渡って「導地蔵尊」の前を左に折れるとすぐです。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標と墓標

少しく引きこんで山門。

手入れの行き届いた植栽、落ち着いたただずまいは鎌倉の名刹ならではのもの。

こちらは以前は境内撮影禁止でしたが、現在は解除されている模様です。

解除後参拝しておらず、山内の写真がまったくないので、↓の動画を参考にご案内します。

■ 極楽寺駅周辺と極楽寺 (鎌倉市極楽寺)

山門手前左に、開山忍性菩薩・開基北条重時の墓標と寺号標。

山門は趣ある茅葺屋根。左右に脇塀を備えた四脚門で、見上げに山号扁額を掲げています。

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、中備に蟇股を置く堂々たる山門です。

主門は柵で閉ざされているので脇門の木戸から入内します。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

山門から真っ直ぐに桜並木の石畳参道が伸び、正面が本堂。

参道右手に大師堂と転法輪殿(収納庫)。

参道左手には客殿、納経所と本堂よこに資料館があります。

【写真 上(左)】 冬の山内

【写真 下(右)】 山門から本堂

度重なる天災や兵火のため当初の伽藍は失われ、現在は文久三年(1863年)再建の山門、本堂、大師堂、客殿がメインです。

西側山手には忍性塔があり、こちらは奥の院となっています。

忍性塔は高さ3.57メートルの大型の石造五輪塔で、納置品から嘉元三年(1303年)頃の建塔とみられ、国の重要文化財に指定されています。

通常は非公開で、毎年4月8日のみ公開の模様。

塔内納置品は良観房忍性和尚と同二世賢明房慈済和尚の舎利容器であることから、忍性の墓塔ともいわれます。こちらも国の重要文化財に指定されています。

五輪塔(伝・忍公塔、非公開)は忍性塔の右方にある石造五輪塔で、かつては北条重時の墓塔とされ、昭和2年国の史跡に指定されました。

しかし、昭和36年の豪雨で塔が倒れた際、塔内から発見された納置品より当山3世善願坊順忍と比丘尼禅忍の供養塔であることが判明しています。

忍性塔の周囲にある宝篋印塔が北条重時の墓塔とみる説もあります。

大師堂は宝形造銅板瓦棒葺で向拝柱はありません。

鎌倉二十四地蔵霊場第22番、相州二十一ヶ所霊場第14番の札所板が掲げられ、霊場拝所となっています。

【写真 上(左)】 鎌倉観音霊場札所板

【写真 下(右)】 同 札所標

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-1

【写真 下(右)】 相州二十一ヶ所霊場札所板-2

鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印には「常磐御前念持佛」の印判がありますが、これを裏付ける史料はみつかりませんでした。

転法輪殿(収納庫)はがっしりとした近代建築で、御本尊である秘仏「清凉寺式釈迦如来」、伝来の木造十大弟子像、木造釈迦如来坐像などが収納されています。

本堂はおそらく宝形造銅板葺流れ向拝で四周に高欄をまわし、屋根勾配が急な特徴ある意匠です。

頂部露盤には北条氏の家紋「三つ鱗紋」とおぼしき紋が刻まれています。

水引虹梁両端に見返り獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置いています。

Wikipediaによると、

本堂の須弥壇中央に不動明王坐像、向かって右に薬師如来坐像、左に文殊菩薩坐像を安置。右奥には忍性像、左奥には興正菩薩(叡尊)像を安置するとのこと。

文殊菩薩坐像はかつてあった文殊堂の御本尊ゆかりの像とみられ、忍性像、興正菩薩(叡尊)像も史料にあらわれています。

不動明王坐像は平安時代末期の作といい、島根県の勝達寺から大正5年に移されたとの由。

向拝に地蔵尊のご縁日が張り出されているので、地蔵尊も奉安とみられます。

通常本堂内は非公開で、4月7日-9日のみ入堂できるようです。

なお、史料に見える聖徳太子像(伝運慶作)、弘法大師が師の惠果阿闍梨から贈られた乾陀穀子袈裟(東寺蔵)の写し(?)などについては所在の調べがつきませんでした。

あるいは、転法輪殿(収納庫)か資料館に収蔵されているのかもしれません。

本堂前には「不許葷酒肉入山門」と刻した戒壇石。戒律の厳しい真言律宗らしい標石です。

本堂向かって右前には「千眼茶臼」「製茶鉢」。

開山の忍性菩薩が悲田院、施益院などを設置されたときに使用されたものと伝わります。

参道右手、授与所前には子育地蔵尊の露仏が御座、参道山門寄り左手には忍性菩薩が粥を施すために使用したという「極楽寺の井」もあります。

御朱印は本堂向かって左の授与所にて拝受できます。

複数の霊場札所を兼務されているので、霊場申告は必須です。

また、鎌倉二十四地蔵霊場第20番の導地蔵尊、同第21番の月影地蔵尊の御朱印もこちらで拝受できますが、当然先にお参りしてからの申告となります。

〔 極楽律寺の御朱印 〕

【写真 上(左)】 東国花の寺霊場の御朱印(御本尊)

【写真 下(右)】 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印

【写真 上(左)】 相州二十一ヶ所霊場の御朱印(専用納経帳)

【写真 下(右)】 同(御朱印帳)

鎌倉十三仏霊場の御朱印

61.導地蔵堂(みちびきじぞうどう)

鎌倉市極楽寺2-2-2

真言律宗西大寺派?

御本尊:地蔵菩薩

司元別当:

札所:鎌倉二十四地蔵霊場第20番

※御朱印は極楽律寺にて授与。

導地蔵堂は導地蔵尊を安する鎌倉二十四地蔵霊場第20番の札所で、極楽寺地蔵尊とも呼ばれます。

『鎌倉札所めぐり』(メイツ出版)、下記の史料などを参考に縁起沿革を追ってみます。

導地蔵堂は文永四年(1267年)、極楽寺の忍性が運慶作の地蔵像を安置したのが創始といわれています。

『新編相模國風土記稿』には「(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二 一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持」とあり、おそらく前者の「運慶の作佛」が導地蔵尊とみられます。

子育てに霊験あらたかで、この地蔵尊の視野の中にいる子どもたちを災難から守るとされることから「導(き)地蔵」と呼ばれます。

幼い子の宮参りの帰りにはこの地蔵尊に赤飯を供え、子の安全成長を祈るのがこのあたりの風習といいます。

鎌倉時代~室町にかけて戦火に遭うも、室町時代に地蔵尊を新たに造立、堂宇に安置されたといいます。

なお、極楽寺の忍性については、60.極楽律寺の記事をご覧ください。

当尊については史料・資料がすこぶる少なく、この程度しかご紹介できません。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編相模國風土記稿』(国立国会図書館)※抜粋

(山之内庄極楽寺村)地蔵堂二

一は運慶の作佛を安ず、極楽寺持、一は行基の作像を置く、極楽寺・成就院両寺持。

-------------------------

江ノ電「極楽寺」駅至近です。

駅の出口は反対側、桜橋で江ノ電の線路を渡るとすぐに「導地蔵堂」があります。

山肌を背に、寄棟造で朱色の銅板本瓦棒葺の大ぶりな堂宇です。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

屋根は二重で、下の屋根は雨よけになっており、縁側には観光客が座って休んでいました。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 向拝

身舎に「導地蔵」の板がかかり、地蔵堂であることがわかります。

扉は開いている場合があり、そのときはお厨子のなかに御座す木立像の導地蔵尊を拝せます。

大きな瞳で前方を見つめられ、子供の安全を見守られているかのようです。

【写真 上(左)】 尊格板

【写真 下(右)】 導地蔵尊

御朱印は極楽寺でいただけますが、当然先にお参りしてからの拝受となります。

〔 導地蔵堂(鎌倉二十四地蔵霊場)の御朱印 〕

→ ■ 鎌倉市の御朱印-23 (C.極楽寺口-6)へつづく。

【 BGM 】

■ Bobby Caldwell - What You Won't Do For Love

〔 From 『Bobby Caldwell』(1978)〕

■ Natalie Cole - Split Decision

〔 From 『Everlasting』(1987)〕

■ King Of Hearts - Don't Call My Name

〔 From 『King Of Hearts』(1994)〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-5

最新情報を追加しました。

Vol.-4からのつづきです。

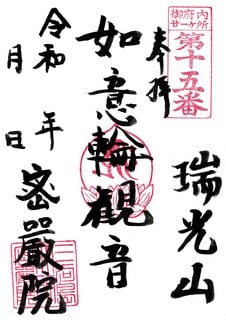

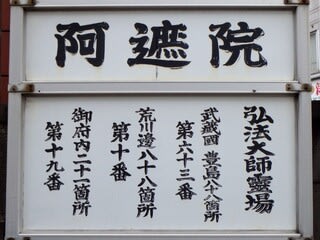

■ 第15番 瑞光山 如意寺 密嚴院

(みつごんいん)

荒川区荒川4-16-3

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

司元別当:

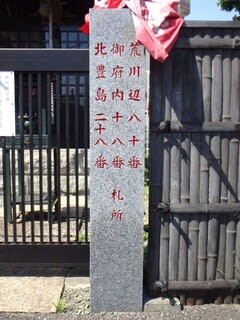

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第83番

第15番札所は荒川区荒川の密嚴院・三河島大師です。

下記史料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。

密嚴院は天文二年(1533年)、覚錟ないし覺生和尚の開基と伝え、山内には同九年(1540年)銘の板碑(荒川区登録文化財)も残ります。

南側にある清瀧山観音寺の末寺で、新義真言宗豊山派に属します。

観音寺は、天文年中(1532-1553年)に長偏僧都が開基創建した名刹で、江戸時代には将軍鷹狩りの際の御膳所にあてられていました。

このエリアの獲物は鶴で、鶴の捕獲を目的とする将軍放鷹は「鶴お成り」と格別に称され、捕らえた鶴は天皇に献上する習わしとなっていました。

密嚴院の御本尊は、一尺八寸の如意輪観世音菩薩立像といいます。

『豊島八十八ヶ所巡礼』には「本尊の如意輪観音は弘法大師作と伝えられ、文化十四年(1817年)に高野山から勧請されたもの」とあります。

境内に弘法大師堂があり「三河島大師」と称され、毎月廿一日の護摩修行は信仰者で賑わったといいます。

御府内二十一霊場札所として、本寺の観音寺ではなく密嚴院が選ばれたのは「三河島大師」の名声が高かったためではないでしょうか。

なお、『荒川区史』には「当院は豊島『八十八ヶ所』の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。」とありますが、「新四國八十八ヶ所の内第四十二番」についてはよくわかりません。

境内には竜女塚があり、塚上にあった文政十三年(1830年)の石碑、本堂・庫裡等は昭和20年の東京大空襲の際に失われたといいます。

伽藍は終戦後に再建されていますが、現在は無住で、観音寺が護持されているようです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)

(三河島村)密嚴院

(三河島村)観音寺末 瑞光山如意寺ト号ス 本尊如意輪観音

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

密嚴院(三河島町五丁目九六七番地)

観音寺の北隣にある密嚴院は、瑞光山如意寺と号して、新義真言宗豊山派に属し観音寺の末寺である。本尊如意輪観音は其の丈け一尺八寸の立像である。

開山は覺生和尚と云はれるが詳細は不明である。

境内に弘法大師堂がある。敷地四百六十五坪余。毎月廿一日に護摩修行がある。

当院は豊島「八十八ヶ所」の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。

-------------------------

京成線「町屋」駅とJR常磐線「三河島」駅の中間くらい、近くに荒川区役所はありますが、区民以外はなかなか訪れないところ。

戸建て、マンション、ビルや町工場が混在する下町らしい街区です。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 院号標

観音寺の北東側の路地に面していますが、山内はなかなか広そうです。

参拝時は門扉が堅く閉ざされていたので、山内の詳細はわかりません。

【写真 上(左)】 三河島大師の標

【写真 下(右)】 弘法大師の石標

門柱には「院号」と「三河島大師」の刻字。

鉄扉には真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」。

門柱手前には「開運厄除弘法大師」の石標が建ち、弘法大師霊場であることを示しています。

鉄扉ごしに近代建築陸屋根の本堂が見えますが、詳細は不明です。

御朱印は観音寺にて拝受しました。(以前の情報)

「門扉が閉まっていたので、門前からの参拝となった旨」申告しましたが、現在、閉門中につきその参拝方法でよろしいということで、快く御朱印を授与いただけました。

※ 現在(2024年秋)、密嚴院の御朱印は円性寺(足立区東和1-29-22)で授与されています。

御府内二十一ヶ所霊場、豊島八十八ヶ所霊場ともに拝受できます。

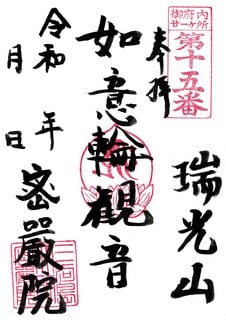

〔 密嚴院の御朱印 〕

〔 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に如意輪観音の揮毫と如意輪観音のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内廿一ヶ所第十五番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第16番 五剣山 普門寺 大乗院

(だいじょういん)

台東区元浅草4-5-16

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番

第16番札所は元浅草の大乗院です。

下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。

大乗院の創建年代は不詳ですが、『江戸志』には増誉法印の開山とあります。

『寺社書上』『御府内寺社備考』には、江戸大塚護国寺末、境内古跡拝領地五百坪とあります。

本堂は四間四方で、御本尊は丈壱尺三寸の不動明王立像と記されています。

本堂内奉安の弘法大師御像は「江戸八十八ヵ所之内八十一番」とあり、これは荒川辺八十八ヶ所霊場第81番をさしているとみられます。

『江戸砂子』には「波断不動」ともあるようです。

山内に護摩堂、天王社も擁していたとみられます。

当山は度々類焼に見舞われたためか史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。

しかし、荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺の3つの弘法大師霊場札所を兼務されているわけですから、弘法大師とのゆかりのふかい寺院であると考えられます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.45』

江戸大塚護國寺末 浅草新寺町

五釼山普門寺大乗院 境内古跡拝領地五百坪

当寺書留●度々類焼之為焼失仕 年数其外共●相知不申候

本堂 四間四方

本尊 不動明王、丈ヶ壱尺三寸立像

弘法大師 江戸八十八ヵ所之内八十一番

護摩堂

天王社 九尺四方 神体幣束

二王門 二天門 山門 楼門

波断不動(江戸砂子)

開山増誉法印 (江戸志)

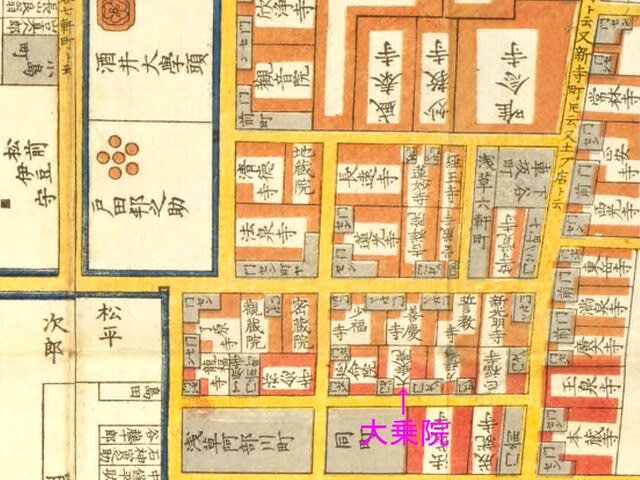

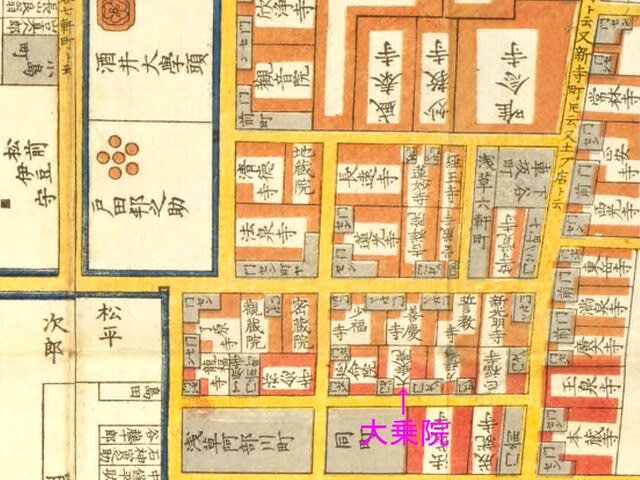

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。

住宅とオフィスビルが混在する立地。

元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から南下する左右衛門橋通りの1本東側の路地を南に入って正福院を過ぎたすぐ先です。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 院号標

路地から少し引きこんだ民家風の建物なので、参道入口の院号札を見落とすとそれとわかりません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

参道をたどり、本堂に近づくにつれて寺院らしい雰囲気が高まります。

建物手前が向拝。

正面はシックな格子扉、壁面には真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」、見上げには院号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 札所標

向拝手前の「弘法大師 第十六番」と刻まれた立派な石標は、御府内二十一ヶ所霊場の札所標です。

こちらは何度かの参拝でご不在気味だったので、特別にお願いして御朱印を授与いただきました。

通常は不授与の可能性があります。

〔 大乗院の御朱印 〕

中央に不動明王の揮毫と、不動明王のお種子「カン/カ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左に山号・院号の揮毫があります。

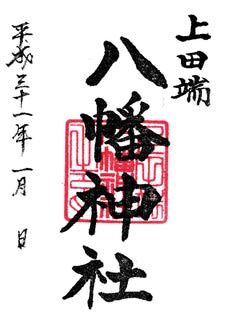

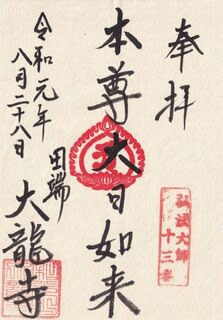

■ 第17番 和光山 興源院 大龍寺

(だいりゅうじ)

北区田端4-18-4

真言宗霊雲寺派

御本尊:両部大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:(上田端)八幡神社

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第13番-2、豊島八十八ヶ所霊場第21番、滝野川寺院めぐり第6番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4 をベースに再編しています。

第17番札所は田端の大龍寺です。

真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所でもあります。

こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。

一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。

Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。

御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。

しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。

通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。

御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。

そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。

「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。(ただし、こちらは別霊場とみられる「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)

札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)

こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。

ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。

ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺、当山を入れると8)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。

いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。

下記史料等によると創建は慶長年間(1596-1615年)。

当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。

俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。

『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

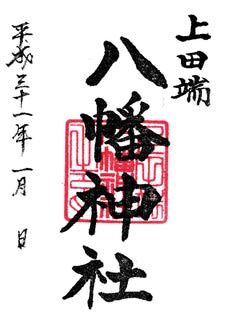

【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社

【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)

(西ヶ原村)大龍寺

眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ 天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置

八幡社 村ノ鎮守トス

稲荷社

-------------------------

JR「駒込」駅と「田端」駅のほぼ中間、上野から日暮里、田端、西ヶ原、飛鳥山とつづく台地のうえにあります。

落ち着いた住宅地のなかに名刹らしい広大な寺地を構えています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑

山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。

主門上部に「和光山」の扁額。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 右手からの本堂

本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。

すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。

【写真 上(左)】 向拝見上げ

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。

正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。

身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。

このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。

拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。

御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。

仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。

淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。

なお、こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。

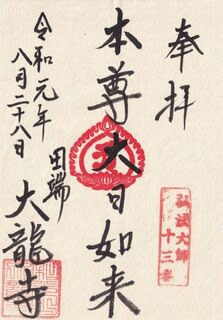

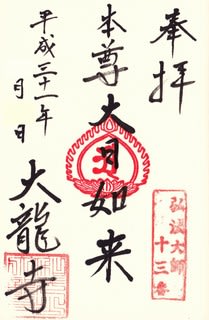

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第18番 象頭山 観音寺 本智院

(ほんちいん)

北区滝野川1-58-2

真言宗智山派

御本尊:

札所本尊:

司元別当:鳥越大明神(鳥越神社)?

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第80番、弘法大師二十一ヶ寺第18番、北豊島三十三観音霊場第28番

第18番札所は北区滝野川の本智院(滝野川不動尊)です。

下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。

『御府内寺社備考』によると本智院は当初八丁堀辺に起立されたといいます。

明暦年間(1655-1658年)に記録焼失とあるので、すくなくともそれ以前の起立とみられます。(元和年中(1615-1624年)開基という資料あり。)

同書には「京都智積院末」とあり、智積院直末というすこぶる格の高い寺院であった可能性があります。

中興開山は権大僧都法印明実(元禄二年(1689年)寂)。

『寺社書上』(文政年間(1818-1830年)編纂)には「仮本堂」とあるので、この時期なんらかの理由で仮の本堂となっていたとみられます。

とはいえ間口六間奥行三間の堂々たる堂宇です。

御本尊は金剛界大日如来木像。

本堂には弘法大師木座像、興教大師木座像、阿弥陀木立像、正観音木立像を安すと記されています。

聖天堂は宗対馬守建立とあり、対馬藩主宗家の建立かもしれません。

安する長七寸五分の聖天銅立像は弘法大師の御作で赤松円心(赤松則村、1277-1350年、村上源氏赤松氏4代当主で播磨国守護)の所持と記されています。

甲宵聖天像も弘法大師の御作で赤松円心の所持とあります。

本地は十一面観世音菩薩木立像、長一尺七寸五分で恵心僧都作とあります。

弁財天並びに十五童子も弘法大師の御作で、「江の嶋にて十万座護摩修行、其灰を以て作り裏に手判有之」とあります。

正観音立像も弘法大師の御作とあります。

山内に鎮守十二所権現、長珠院・不動院の二ケ院を擁したとあります。

弘法大師御作と伝わる尊像を幾軆も安し、対馬の宗氏、赤松円心という名族とのゆかりをもつことからみても、相応の寺格を有していたとみられます。

荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺という3つの弘法大師霊場の札所を務められることについては、寺格の高さもさることながら、複数の弘法大師御作の尊像を安するという所以によるのではないでしょうか。

明暦年間(1655-1658年)に焼失後、浅草(不唱小名)に移転といいます。

『江戸切絵図』には、浅草新寺町の仙蔵寺と玉宗寺の間に「本智院」とみえるので、現在の台東区寿二丁目あたりとみられます。

大正になされたという滝野川への移転の経緯は、当然下記史料には記載がありません。

「猫のあしあと」様記載の『北区史』には「もと浅草区(現台東区)栄久町一三二にあつた。幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた程の由緒ある寺で、元和年中(1615-1624年)開基、大正六年五月区内の滝野川町四八都電飛鳥山終点の所に移転の許可を得て新築し、大正十年五月に移転をおえた。滝野川の不動として知られ本尊は不動明王である。」とあります。

『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあつた」という記載が気になるので、いささか長くなりますが鳥越神社(鳥越大明神)について辿ってみます。。

鳥越神社の別当は御府内八十八ヶ所霊場第51番であった鳥越の長樂寺だった筈です。

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-17

鳥越大明神(鳥越神社)は白雉二年(651年)村人が日本武尊の遺徳を偲び、白鳥明神として鳥越山(白鳥山)に祀ったのが創祀と伝わる古社です。

往年のこの地は「鳥越(白鳥)の山」と呼ばれた小高い丘で、日本武尊が東夷御征伐の折に暫く御駐在された地といいます。

相殿の天児屋根命(あめのこやねのみこと)は、中臣(藤原)氏の祖神として祀られ、奈良時代に藤原氏が国司として武蔵に赴任した際、この地にお祀りされたといいます。

永承(1046-1053年)の頃、八幡太郎義家公の奥州征伐の折、この地で渡河に難儀しましたが、白い鳥に浅瀬を教えられて無事軍勢を進めることができました。

義家公はこれを白鳥大明神の御加護と称え、鳥越山(白鳥山)のお社を参拝され「鳥越大明神」の号を奉じられて、これより「鳥越」の地名が起こったとされます。

社地はすこぶる広く、三味線堀(姫が池)に熱田明神、森田町に第六天神(榊神社)が末社として御鎮座され「鳥越三所明神」と称していました。

徳川幕府による旗元・大名屋敷・御蔵地整備のため、鳥越山はとり崩されて埋め立てに使われました。

この際、熱田神社は三谷(現・今戸)へ、榊神社は堀田原(現・蔵前)へと御遷座され、鳥越大明神も御遷座を迫られましたが、第二代神主鏑木胤正の請願が容れられて元地に残られました。

別当・長樂寺は『寺社書上』によると、開山の法印の遷化が寛永二十年(1643年)なので、3代将軍家光公の治世(1623-1651年)までには創建とみられます。

鳥越山轉輪院長樂寺と号し、山号は本社から、院号は兼帯していた京都嵯峨轉輪院永院室から号したものとみられます。

本社・鳥越大明神の御本地馬頭観音、御本尊として不動明王を奉安していました。

弘法大師御像も奉安していたため、御府内霊場札所の要件はきっちり満たしていたとみられます。

鳥越大明神の神職鏑木氏は桓武平氏常将流と伝わり、鳥越神社の社紋として月星紋・九曜紋(千葉氏の紋)が使われているようです。

また、長樂寺に星供養曼荼羅が奉安されていたことからも、妙見信仰の千葉氏との関係がうかがわれます。

鳥越大明神と別当・長樂寺は源氏の棟梁・八幡太郎義家公、桓武平氏の代表姓・千葉氏いずれともゆかりをもつ、複雑な来歴をもたれているのかもしれません。

明治初期の神仏分離で別当の長樂寺は廃寺となり、以降は鳥越神社と号して郷社に列せられました。

例大祭・鳥越祭は都内随一の重さを誇る「千貫神輿」の渡御と、夜に行われる荘厳な宮入で「鳥越の夜祭り」として広く知られています。

以上、鳥越神社の沿革を辿ると、別当として長樂寺の名は出てきますが、本智院との関係は明示されていません。

結局のところ、『北区史』の「幕末鳥越神社の別当職を司つた時代もあった」という記載の根拠についてはよくわかりませんでした。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [77] 浅草寺社書上 甲三』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.33』

京都智積院末 浅草不唱小名

象頭山観音密寺本地院 境内古跡拝領地六百七拾二坪

当寺往古八丁堀辺に起立之由申伝候得● 明暦年中(1655-1658年)類焼之節記録焼失仕相知不申候

中興開山 権大僧都法印明實(元禄二年(1689年)寂)

仮本堂 間口六間奥行三間

本尊 大日金剛界木像

弘法大師木座像 興教大師木座像 阿弥陀木立像 正観音木立像

聖天堂 土蔵造方三間 拝殿 二間四方宗対馬守建立

聖天銅立像 長七寸五分弘法大師作 赤松円心所持

甲宵聖天像 同作同人所持

本地十一面観音木立像 長一尺七寸五分恵心僧都作

辨財天并十五童子 各長七寸八分弘法大師作

右ハ江の嶋にて十万座護摩修行 其灰を以て作り裏に手判●●

天長七年(830年)七月七日と●●

正観音立像 長九分弘法大師作

大黒天立像 俵千十三俵其上ニ安置長一寸三分

鎮守十二所権現

末社稲荷木立像

右十二所権現稲荷合社ニ有之候所 先年類焼之節焼失仕 当時聖天堂二安置

寺中長珠院不動院と号し候 二ケ院有之候処退廃仕候 年代は相知不申候得共 延享年中(1744-1748年)御改之節 二ケ院共書上候由申伝候得ハ 其比ハ相続仕有之候義ニ御座

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅至近。「王子」駅からも歩けます。

滝野川は寺社が集まる御朱印エリアですが、その多くは明治通り北側の滝野川沿いに立地しています。

明治通りの南側に位置する本智院周辺は、一種のエアポケット的なエリアとなっており、筆者もこの界隈は初訪でした。

都電荒川線(東京さくらトラム)「飛鳥山」駅のお隣りですが、フェンスがあったりして、やや複雑なアプローチです。

【写真 上(左)】 すぐ横が飛鳥山駅

【写真 下(右)】 外観

山内入口には門柱。院号と「滝野川不動尊」が刻字されています。

入口向かって右脇には身代地蔵堂。堂前の石碑には「江戸三大身代地蔵尊」とあるので、有名な地蔵尊なのかもしれません。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 身代地蔵尊

【写真 上(左)】 狛犬と大日堂

【写真 下(右)】 大日堂

山内右手に狛犬と大日堂。

堂内には法界定印を結ばれる胎蔵大日如来が御座します。

Wikipediaに「境内には、1667年(寛文7年)製の石像の大日如来坐像があるが、これは移転時に一緒に移したものである。(出所:『北区史跡散歩』 (東京史跡ガイド17))」とあるので、こちらの大日如来はおそらく浅草時代に造立され、こちらに遷られたとみられます。

参道右手が庫裏で、その先が本堂です。

3階建の建物の右手1階が向拝となっているかたちです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

タイル壁に木造の千鳥破風の向拝が填め込まれたような、個性的な意匠です。

左右の向拝柱に木札が掛けられていますが、読みとれませんでした。

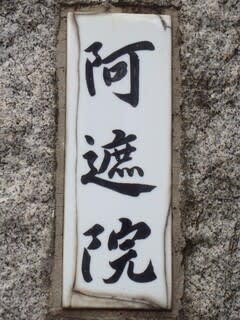

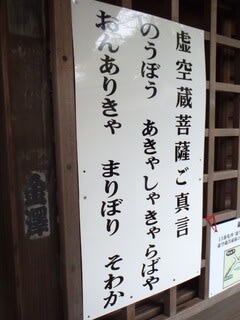

向拝上部に「阿遮羅尊」の扁額。

「阿遮羅」とは不動明王の梵名「acalanātha(アチャラナータ)」の漢字表記で、不動堂を

阿遮羅殿と記す場合があります。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 本堂側からの大師堂

本堂から駅寄りに進むと大師堂です。

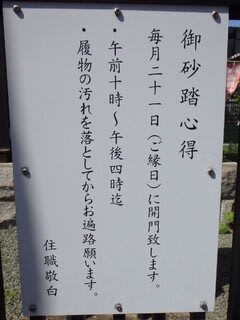

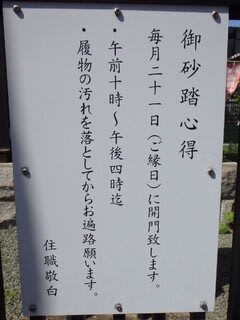

こちらは通常閉門されていますが、毎月二十一日(お大師さまのご縁日)には解放され、中のお砂踏み場にて巡拝することができます。

【写真 上(左)】 大師堂門前

【写真 下(右)】 札所標

【写真 上(左)】 大師堂よこのお砂踏み場

【写真 下(右)】 御砂踏心得

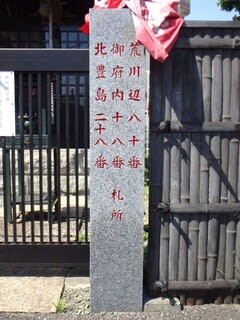

堂前の門柱は「荒川辺八十番、御府内十八番、北豊島二十八番」の3つの霊場の札所標となっています。

【写真 上(左)】 大師堂

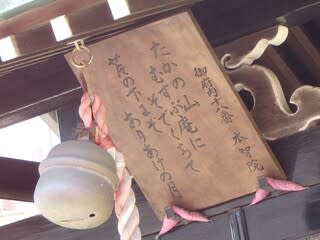

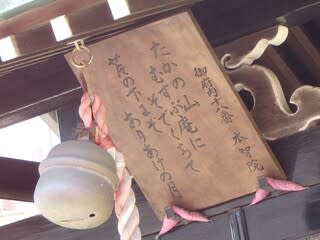

【写真 下(右)】 御府内十八番の御詠歌

大師堂は切妻屋根銅板葺でシックな黒色系の格子扉。

見上には御府内二十一ヶ所第18番の御詠歌が掲げられています。

弘法大師霊場を巡拝していて、このようなしっかりとした大師堂に出会うのはやはり嬉しいものです。

御朱印は庫裏にて拝受しました。

お不動様のご縁日(28日)に、事前にTELの上お伺いしました。

常時授与かはわからず、ご不在のこともありそうなので事前確認をおすすめします。

〔 本智院の御朱印 〕

〔 荒川辺霊場・御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「本尊 不動明王」の印判と三寶印。

右上に「御府内十八番 荒川辺八十番」の札所印。

左に「瀧野川不動尊」の印判と寺院印が捺されています。

■ 第19番 阿遮羅山 蓮華寺 阿遮院

(あしゃいん)

荒川区東尾久3-6-25

真言宗豊山派

御本尊:阿遮羅明王(不動明王)

札所本尊:阿遮羅明王(不動明王)

司元別当:

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第63番、荒川辺八十八ヶ所霊場第10番

第19番札所は荒川区東尾久の阿遮院です。

下記資料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。

阿遮院の開基創立等は不明ですが、延元三年(1338年)銘の板碑が所蔵されています。

尾久に於ける最古の寺院と伝えられ、「尾久町字大門」の地名は当院の大門があった事によるとの説があります。

『新編武蔵風土記稿』には、新義真言宗で田端村與楽寺の末とあります。

『江戸切絵図』には、東尾久とおぼしきところに「阿比院」とあります。

荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)

旧本堂は中興の巌永上人により天保二年(1831年)建立といいますが、震災により失いました。

御本尊の阿遮羅明王(不動明王)は、良辨僧都(689-774年)の作と伝えます。

『荒川区史』には「境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。」と記されています。

本尊は阿遮羅明王(不動尊、梵名アシャラナータ)で、こちらが山号・院号の由来といいます。

山内には延元三年(1338)の板碑が所蔵され、元禄十四年(1701年)の光明真言供養塔があります。

『新編武蔵風土記稿』には、東尾久の華蔵院、町屋の慈眼寺は阿遮院の末寺・門徒とあります。

当山についての史料類は多くはありませんが、末寺をもっていたこと、豊島八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、荒川辺八十八ヶ所霊場の3つの弘法大師霊場の札所を兼務されていること、また、現在の寺容からみても相当の名刹と思われます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)

(下尾久村)阿遮院

新義真言宗、田端村與楽寺ノ末 阿遮山蓮葉寺ト号ス 本尊不動

稲荷社

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

阿遮院(尾久町一丁目八九七番地)

新義真言宗豊山派に属し、田端與楽寺末である。

開基創立等は不明であるが、尾久に於ける最古の寺院と伝へられている。

尾久町字大門は、昔そこに当院の大門があった事により出たものとの説がある。

境内地は八百五十六坪である。

震災前の本堂は、中興巌永上人によって天保二年(1831年)に建立されたものであった。

本尊阿遮羅明王即ち不動尊は良辨僧都の作と伝える。

境内にはなほ閻魔堂や稲荷社がある。

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』根岸谷中辺絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

※図中「阿比院」とあります。

荒川観音寺、満光寺、慶(華)蔵院、地蔵寺、宝蔵寺と隅田川との位置関係からみて、この「阿比院」が阿遮院と思われます。(ただし満光寺との位置関係が逆。)

-------------------------

最寄りは都営荒川線(東京さくらトラム)京成線「東尾久三丁目」駅。

まわりに寺社は少なく御朱印エリアではないですが、阿遮院は豊島八十八ヶ所霊場の札所なので一定の参拝客はいるのかもしれません。

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 門柱の院号標

山内入口の門柱に院号標とその手前に御府内二十一ヶ所の札所標。

反対側には院号サイン。「出世石尊 子育(授)地蔵様 弘法大師霊場」とあります。

「弘法大師霊場」として「武蔵國 豊島八十八箇所第六十三番 荒川邊八十八箇所第十番 御府内二十一箇所第十九番」の掲示も出ています。

【写真 上(左)】 御府内二十一ヶ所の札所標

【写真 下(右)】 弘法大師霊場案内

荒川区教育委員会の説明板には「山号・寺号は本尊不動明王の梵名阿遮羅囊他(アシャラナータ)にちなむもの」とあります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 山門

ブロック塀に沿って参道を進むと、正面に山門。

切妻屋根桟瓦葺でおそらく薬医門と思われます。

見上げには山号扁額。

【写真 上(左)】 山門扁額

【写真 下(右)】 石仏群

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

山内は予想以上に広く、緑もゆたかです。

本堂は入母屋造本瓦葺流れ向拝。均整のとれた堂々たる堂宇です。

向拝柱はなく、開けた印象の向拝で、硝子扉の上に院号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

現地案内板には、文化財として江戸時代、百万遍念仏講で使用した鐘と数珠、建武三年(1338年)銘の板碑、元禄十四年(1701年)建立の光明真言三百六十万遍供養塔などが記されています、

御朱印は庫裏にて拝受しました。

〔 阿遮院の御朱印 〕

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に「不動明王」のお種子「カンマン」と尊格の揮毫と「カンマン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)

右上に「武蔵國豊島六十三番」の札所印。

左に山号・院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印-6)

→ 記事リスト

【 BGM 】

■ Ring Your Bell - LiSA x Kalafina LisAni! LIVE 2017 Complete Ver CROSS STAGE 2017/01/27

■ 名もない花 - 遥海

■ 千年の恋 - ANRI/杏里

Vol.-4からのつづきです。

■ 第15番 瑞光山 如意寺 密嚴院

(みつごんいん)

荒川区荒川4-16-3

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所本尊:如意輪観世音菩薩

司元別当:

他札所:豊島八十八ヶ所霊場第83番

第15番札所は荒川区荒川の密嚴院・三河島大師です。

下記史料、『荒川区史』、『豊島八十八ヶ所巡礼』(石坂朋久氏著)などから縁起・沿革を追ってみます。

密嚴院は天文二年(1533年)、覚錟ないし覺生和尚の開基と伝え、山内には同九年(1540年)銘の板碑(荒川区登録文化財)も残ります。

南側にある清瀧山観音寺の末寺で、新義真言宗豊山派に属します。

観音寺は、天文年中(1532-1553年)に長偏僧都が開基創建した名刹で、江戸時代には将軍鷹狩りの際の御膳所にあてられていました。

このエリアの獲物は鶴で、鶴の捕獲を目的とする将軍放鷹は「鶴お成り」と格別に称され、捕らえた鶴は天皇に献上する習わしとなっていました。

密嚴院の御本尊は、一尺八寸の如意輪観世音菩薩立像といいます。

『豊島八十八ヶ所巡礼』には「本尊の如意輪観音は弘法大師作と伝えられ、文化十四年(1817年)に高野山から勧請されたもの」とあります。

境内に弘法大師堂があり「三河島大師」と称され、毎月廿一日の護摩修行は信仰者で賑わったといいます。

御府内二十一霊場札所として、本寺の観音寺ではなく密嚴院が選ばれたのは「三河島大師」の名声が高かったためではないでしょうか。

なお、『荒川区史』には「当院は豊島『八十八ヶ所』の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。」とありますが、「新四國八十八ヶ所の内第四十二番」についてはよくわかりません。

境内には竜女塚があり、塚上にあった文政十三年(1830年)の石碑、本堂・庫裡等は昭和20年の東京大空襲の際に失われたといいます。

伽藍は終戦後に再建されていますが、現在は無住で、観音寺が護持されているようです。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿 豊島郡巻六』(国立国会図書館)

(三河島村)密嚴院

(三河島村)観音寺末 瑞光山如意寺ト号ス 本尊如意輪観音

■ 『荒川区史』(国立国会図書館)

密嚴院(三河島町五丁目九六七番地)

観音寺の北隣にある密嚴院は、瑞光山如意寺と号して、新義真言宗豊山派に属し観音寺の末寺である。本尊如意輪観音は其の丈け一尺八寸の立像である。

開山は覺生和尚と云はれるが詳細は不明である。

境内に弘法大師堂がある。敷地四百六十五坪余。毎月廿一日に護摩修行がある。

当院は豊島「八十八ヶ所」の内第八十三番札所、新四國八十八ヶ所の内第四十二番の札所として有名である。

-------------------------

京成線「町屋」駅とJR常磐線「三河島」駅の中間くらい、近くに荒川区役所はありますが、区民以外はなかなか訪れないところ。

戸建て、マンション、ビルや町工場が混在する下町らしい街区です。

【写真 上(左)】 門前

【写真 下(右)】 院号標

観音寺の北東側の路地に面していますが、山内はなかなか広そうです。

参拝時は門扉が堅く閉ざされていたので、山内の詳細はわかりません。

【写真 上(左)】 三河島大師の標

【写真 下(右)】 弘法大師の石標

門柱には「院号」と「三河島大師」の刻字。

鉄扉には真言宗豊山派の宗紋「輪違い紋」。

門柱手前には「開運厄除弘法大師」の石標が建ち、弘法大師霊場であることを示しています。

鉄扉ごしに近代建築陸屋根の本堂が見えますが、詳細は不明です。

御朱印は観音寺にて拝受しました。(以前の情報)

「門扉が閉まっていたので、門前からの参拝となった旨」申告しましたが、現在、閉門中につきその参拝方法でよろしいということで、快く御朱印を授与いただけました。

※ 現在(2024年秋)、密嚴院の御朱印は円性寺(足立区東和1-29-22)で授与されています。

御府内二十一ヶ所霊場、豊島八十八ヶ所霊場ともに拝受できます。

〔 密嚴院の御朱印 〕

〔 御府内二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

中央に如意輪観音の揮毫と如意輪観音のお種子「キリーク」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内廿一ヶ所第十五番」の札所印。

左に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

■ 第16番 五剣山 普門寺 大乗院

(だいじょういん)

台東区元浅草4-5-16

真言宗智山派

御本尊:不動明王

札所本尊:不動明王

司元別当:

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第81番、弘法大師二十一ヶ寺第3番

第16番札所は元浅草の大乗院です。

下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。

大乗院の創建年代は不詳ですが、『江戸志』には増誉法印の開山とあります。

『寺社書上』『御府内寺社備考』には、江戸大塚護国寺末、境内古跡拝領地五百坪とあります。

本堂は四間四方で、御本尊は丈壱尺三寸の不動明王立像と記されています。

本堂内奉安の弘法大師御像は「江戸八十八ヵ所之内八十一番」とあり、これは荒川辺八十八ヶ所霊場第81番をさしているとみられます。

『江戸砂子』には「波断不動」ともあるようです。

山内に護摩堂、天王社も擁していたとみられます。

当山は度々類焼に見舞われたためか史料類が少なく、これ以上は辿れませんでした。

しかし、荒川辺八十八ヶ所霊場、御府内二十一ヶ所霊場、弘法大師二十一ヶ寺の3つの弘法大師霊場札所を兼務されているわけですから、弘法大師とのゆかりのふかい寺院であると考えられます。

-------------------------

【史料・資料】

■ 『寺社書上 [80] 浅草寺社書上 甲五』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.45』

江戸大塚護國寺末 浅草新寺町

五釼山普門寺大乗院 境内古跡拝領地五百坪

当寺書留●度々類焼之為焼失仕 年数其外共●相知不申候

本堂 四間四方

本尊 不動明王、丈ヶ壱尺三寸立像

弘法大師 江戸八十八ヵ所之内八十一番

護摩堂

天王社 九尺四方 神体幣束

二王門 二天門 山門 楼門

波断不動(江戸砂子)

開山増誉法印 (江戸志)

原典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』浅草御蔵前辺図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りはメトロ銀座線「稲荷町」駅で徒歩約5分。

メトロ銀座線「田原町」駅からも歩けます。

住宅とオフィスビルが混在する立地。

元浅草から寿にかけては都内有数の寺院の密集地で、需要があるためか仏具・仏壇店が目立ちます。

都道463号浅草通り「松が谷一丁目」交差点から南下する左右衛門橋通りの1本東側の路地を南に入って正福院を過ぎたすぐ先です。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 院号標

路地から少し引きこんだ民家風の建物なので、参道入口の院号札を見落とすとそれとわかりません。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

参道をたどり、本堂に近づくにつれて寺院らしい雰囲気が高まります。

建物手前が向拝。

正面はシックな格子扉、壁面には真言宗智山派の宗紋「桔梗紋」、見上げには院号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 扁額

【写真 下(右)】 札所標

向拝手前の「弘法大師 第十六番」と刻まれた立派な石標は、御府内二十一ヶ所霊場の札所標です。

こちらは何度かの参拝でご不在気味だったので、特別にお願いして御朱印を授与いただきました。

通常は不授与の可能性があります。

〔 大乗院の御朱印 〕

中央に不動明王の揮毫と、不動明王のお種子「カン/カ-ン」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

左に山号・院号の揮毫があります。

■ 第17番 和光山 興源院 大龍寺

(だいりゅうじ)

北区田端4-18-4

真言宗霊雲寺派

御本尊:両部大日如来

札所本尊:大日如来

司元別当:(上田端)八幡神社

他札所:御府内八十八ヶ所霊場第13番-2、豊島八十八ヶ所霊場第21番、滝野川寺院めぐり第6番

※この記事は御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-4 をベースに再編しています。

第17番札所は田端の大龍寺です。

真言律宗の流れを汲むとされる真言宗霊雲寺派の大龍寺は、東京・豊島エリアの「豊島八十八ヶ所霊場」第21番の札所でもあります。

こちらはWeb上で「弘法大師 十三番」の札所印の御朱印がみつかります。

一瞬「御府内二十一ヶ所霊場」のことかと思いましたが、こちらは第17番。

Web上で調べてみると、どうやら御府内八十八箇所第13番の札所らしいのです。

御府内八十八箇所は、番外・掛所などの札所はありませんが、第19番が2つあること(板橋の青蓮寺と南馬込の圓乗院)は知っており、いずれも御朱印は拝受していました。

しかし、第13番についてはノーマーク。Web検索でも確たる情報は出てきません。

通常、第13番は三田の龍生院(弘法寺)がリストされています。

御府内霊場第13番は、もともと霊岸島にあった圓覚寺とされ、明治初期に龍生院に引き継がれたとされていて大龍寺との関連は不詳です。

そこで「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」に注目してみました。

「弘法大師 御府内二十一ヶ所霊場」は江戸期に開創とみられる弘法大師霊場で、『東都歳時記』に「弘法大師 二十一ヶ所」として記載があります。(ただし、こちらは別霊場とみられる「弘法大師二十一ヶ寺」を示すものかもしれません。)

札所一覧は→こちら(「ニッポンの霊場」様)

こちらをみると、ほとんどが新義真言宗系・真言宗霊雲寺派(天台宗1)で、古義真言宗寺院はありません。

ふたつの真言宗霊雲寺派は湯嶋霊雲寺(結願)と大龍寺で、湯嶋霊雲寺のみの御府内霊場より札所数が多くなっています。

ふつう、弘法大師二十一ヶ所は弘法大師八十八ヶ所の簡易版で、札所が重複するケースが多いですが、御府内二十一ヶ所霊場では21札所のうち7のみ(谷中観音寺、谷中加納院、谷中明王院、谷中長久院、谷中多宝院、谷中自性院、湯嶋霊雲寺、当山を入れると8)で重複はすくなく、御府内霊場とは別の観点から開創されたものかもしれません。

いずれにしても、すくなくとも大龍寺は豊島八十八ヶ所、御府内二十一ヶ所霊場のふたつの弘法大師霊場札所なので、大師霊場とゆかりのふかい寺院であることは間違いないと思います。

下記史料等によると創建は慶長年間(1596-1615年)。

当初は新義真言宗で不動院 浄仙寺と号していましたが、安永年間(1772-1780年)に湯嶋靈雲寺の観鏡光顕律師が中興され、現寺号に改称しているようです。

俳人の正岡子規をはじめ、横山作次郎(柔道)、板谷波山(陶芸家)などの墓所としても知られています。

『新編武蔵風土記稿』によると、江戸期は(上田端)八幡神社の別当を司っていたようです。

【写真 上(左)】 (上田端)八幡神社

【写真 下(右)】 (上田端)八幡神社の御朱印

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編武蔵風土記稿』(豊島郡之10、国立国会図書館DC)

(西ヶ原村)大龍寺

眞言律宗湯嶋靈雲寺末 和光山興源院ト号ス 古ハ不動院浄仙寺ト号セシニ 天明ノ頃僧観鏡光顕中興シテ今ノ如ク改ム 本尊大日ヲ置

八幡社 村ノ鎮守トス

稲荷社

-------------------------

JR「駒込」駅と「田端」駅のほぼ中間、上野から日暮里、田端、西ヶ原、飛鳥山とつづく台地のうえにあります。

落ち着いた住宅地のなかに名刹らしい広大な寺地を構えています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 墓所を示す境外の石碑

山門は三間三戸の八脚門ですが、脇戸にも屋根を置き、様式はよくわかりません。

主門上部に「和光山」の扁額。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 右手からの本堂

本堂は二層で、入母屋造本瓦葺様銅板葺で流れ向拝、階段を昇った上層に向拝を置いています。

すっきりとした境内に堂々たる伽藍。このあたりは、霊雲寺派総本山の霊雲寺にどことなく似通っています。

【写真 上(左)】 向拝見上げ

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁両端に草文様の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に彩色の海老虹梁と手挟、中備に葵紋付き彩色の板蟇股。

正面に「大龍寺」の扁額と、これを挟むように小壁に彩色の蟇股がふたつ。

身舎出隅の斗栱にも彩色が施され、二軒の平行垂木もよく整って華やかな印象の本堂です。

このところ巡拝者が増えているとみられる豊島八十八ヶ所霊場の札所なので、御朱印は手慣れたご対応です。

拝受者が少ない滝野川寺院めぐりの御朱印申告についても、特段驚かれた風はありませんでした。

御府内八十八箇所は結願したつもりでしたが、知ってしまった以上は、参拝し御朱印を拝受したいところ。

仔細がおありになるかもしれないので、御府内霊場についての詮索めいた質問は控えました。

淡々と「御府内霊場第13番」の御朱印をお願いし、淡々とお受けいただき、淡々と拝受しました。

なお、こちらは原則月曜はお休み(閉門)なので要注意です。

〔 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 大日如来」の揮毫と胎蔵大日如来の種子「ア」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右下に「弘法大師 十三番」の札所印。左下に寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

〔 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

〔 滝野川寺院めぐりの御朱印 〕

■ 第18番 象頭山 観音寺 本智院

(ほんちいん)

北区滝野川1-58-2

真言宗智山派

御本尊:

札所本尊:

司元別当:鳥越大明神(鳥越神社)?

他札所:荒川辺八十八ヶ所霊場第80番、弘法大師二十一ヶ寺第18番、北豊島三十三観音霊場第28番

第18番札所は北区滝野川の本智院(滝野川不動尊)です。

下記史料などから縁起・沿革を追ってみます。

『御府内寺社備考』によると本智院は当初八丁堀辺に起立されたといいます。

明暦年間(1655-1658年)に記録焼失とあるので、すくなくともそれ以前の起立とみられます。(元和年中(1615-1624年)開基という資料あり。)