関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 下賀茂温泉 「伊古奈」 【閉館】

新型コロナ感染拡大により不要不急の外出自粛が要請されていることもあり、閉館・廃業した施設をメインにレポしています。

この施設は2013年頃に閉館した模様です。

下賀茂温泉 「伊古奈」

下賀茂温泉 「伊古奈」

住 所 :静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂422

電 話 :閉館

時 間 :日帰り入浴不可?(食事付プランのみ?)

料 金 :同上

静岡県南伊豆町下賀茂温泉。

東日本有数の泉温と豊富な湧出量をもつこの温泉地には、かつて「伊古奈」という自家源泉の老舗旅館がありました。

Web情報(観光経済新聞Web)によると、この旅館を経営していた伊古奈観光開発は2008年1月28日、静岡地裁へ民事再生法の適用を申請、その後も営業を継続していましたが、Web情報などによると、2013年頃に閉館となった模様です。

これは2008年12月に宿泊したときのレポで、記録の意味でUPします。

下賀茂温泉の開湯伝承について、「銀の湯会館」前に説明書きがありましたので引用します。

------------

下賀茂温泉は永禄年間(1558-1570年)に発見され、450年の伝統を持つ由緒ある温泉です。

昔々、足にケガをした一羽のトビが、毎日、青野川に舞い降り、水を浴びに来て、その後、元気になりました。不思議に思った村人が、その場所に行ってみると温泉が湧いていました。これがいわゆる「トビ伝説」で、以来「トビの湯」として村人に親しまれたといわれています。

------------(引用おわり)

Web上で『伊豆下賀茂温泉のケースヒストリー(過去の事例の歴史的検討)』/角 清愛氏(以下*1)、『下賀茂温泉の地熱構造』/鮫島輝彦氏・岩橋徹氏/静岡大学地学研究報告(1970年5月)(以下*2)という貴重な文献がみつかりましたので、上記や手持ちガイド類を参考にまとめてみます。

-------------------------------------( 「 」は *1、” ”は *2より引用 )

下賀茂の金嶽山 慈雲寺の開創縁起には「永禄年間(1558-1569年)に土地の住民が河原の砂礫のなかに湯舟を作り、自然に湧出する温泉に浸かっていた」(下賀茂温泉 新南伊豆風土記)とあるそうです。

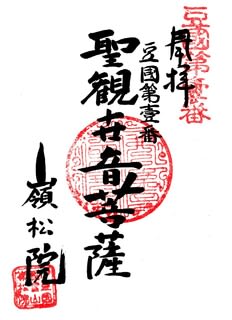

慈雲寺は、天保十五年(1844年)以前の開創とされる伊豆八十八ヶ所霊場の第64番札所で、その御詠歌は

『わきかえる 湯つぼの中に影すみて 金のみ嶽に月もとうとき』。

やはり温泉と関係がふかいようです。

【写真 上(左)】 慈雲寺の山門

【写真 下(右)】 慈雲寺の本堂

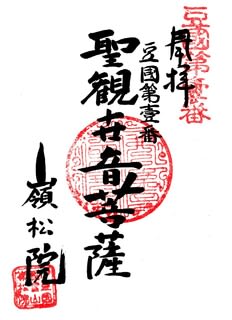

【写真 上(左)】 慈雲寺の御朱印(伊豆八十八ヶ所霊場第64番)

【写真 下(右)】 慈雲寺の御朱印(伊豆横道三十三観音霊場第27番)

*1に記載の『南中村温泉台帳』(大正10年)には貞享元年(1684年)竣工の源泉も記されていますが、許可年がおおむね大正8年となっていることから、角氏は「竣工が許可より古くなっているものがすなわち、台帳作成時の既存源泉であるとみなしてよい」とされ、その数は22とされています。

『南中村温泉台帳』はすこぶる貴重なデータなので、*1より抜粋引用させていただきます。

*******

S-1 海軍湯 湯之本708、709-1 深度2.43m 竣工年不明

S-2 湯の本湯 湯之本698-2 深度1.22m 慶応1.8(1865)竣工

S-3 東湯 直田中545、深度2.88m 明治14竣工

S-4 正湯湯 正湯85-2 深度2.06m 明治30.4竣工

S-5 紀伊国屋湯 湯之本702-2 深度1.76m 明治2竣工

S-6 坂の湯 湯之本744-2 深度3.79m 明治17.5竣工

S-8 湯端 下賀茂679-2 深度1.46m 明治18竣工

S-9 遠見一号 下賀茂457-2 深度3.38m 明治8.3竣工

S-11 岳の湯 原374-6 深度49.28m 大正11.12竣工

S-12 第二宝湯 原342-2 深度56.36m 大正9.12竣工

S-13 瑞豊園二号 湯之本708-2 深度3.0m 大正10.5竣工

S-14 瑞豊園一号 湯之本707-1-1 深度2.43m 大正10.5竣工

S-16 瑞豊園三号 直田中540 深度3.33m 大正8.5竣工

S-17 正湯 正湯85-3-2 深度3.35m 大正9.6竣工

S-18 倉の湯 直田中542 深度1.52m 大正11.2竣工

S-20 宮の湯(日詰) 日詰200 深度1.68m 明治7.9竣工

S-21 元湯 遠見435-2 深度29.39m 大正9.8.10竣工

S-22 大湯(九条) 九条159-4 深度5.15m 大正7.4竣工

S-23 宮の湯(小島) 小島84-2 深度4.55m 大正11.3.5竣工

S-24 河原湯 直田中544 深度0.91m 文久2.3(1862)竣工

S-25 大湯(湯之本) 湯之本744 深度0.91m 嘉永5.3(1852)竣工

S-26 大元湯 遠見436 深度0.91m 明治10.8竣工

K-3 加納湯 河原369-2 深度不明 貞享1.3.3(1684)竣工

*******

〔参考写真〕

・河原湯(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・下賀茂温泉の噴湯(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・海軍病院泉源付近(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

角氏は「4源泉はすでに江戸時代に竣工している。河原湯、大湯(湯之本)、加納湯および湯之(の)本湯がそれであるが、前3者は共同浴場であるから」と記され、明治7年竣工の宮の湯(日詰)共同浴場の写真を例示されています。

また、「明治14年竣工の東湯は幸田露伴が好んで来遊」と記されています。

(→ 幸田露伴の碑)

~ 風さむく 松にはふけど湯のやまの かひには梅の はやさきにけり ~

幸田露伴

江戸時代、江戸から南伊豆方面へのメインルートは物資が海路、人流は陸路で、旅人は主に下田路(下田街道)を使いました。

三島大社を起点に韮山、大仁、修善寺、湯ヶ島を抜け、天城峠を越えて梨本、さらに小鍋峠を越えて箕作、河内から下田に入ったと伝わります。

この間、長岡、古奈、修善寺、湯ヶ島などの名だたる湯場がありますから、湯治目的ではるばる下賀茂まで足を伸ばす浴客はほとんどいなかったと考えられ、下賀茂温泉は地元住民の共同湯がメインであったとみられます。

大正2年3月に実施された泉源調査には「加納共同湯(71.0℃)、日詰共同湯(79.0℃)、下賀茂共同湯(77.0℃)、正湯温泉(63.0℃)、紀伊国屋湯(73.0℃)および”慈雲寺前”(100℃)の6源泉が記帳され、この頃からすでに、堂々たる高温源泉の湯場であったことがわかります。

また、「旅館5軒、浴客4,030人(大正2年)」と記録されています。

*2には、”往時は、青野川とその支流である南野川の合流点付近の沖積層から自然湧出があり、これを利用する『三条温泉』が栄えた。大正時代から深井戸が西方に堀さくされ、昭和のはじめ頃からは温泉街の中心が西方に移り、近年になって温泉水位が低下したため自然湧泉を利用する浴場はすべて枯渇して使えなくなってしまった。”という記載があります。

下賀茂温泉の泉源開発は、「大正9年(1920年)8月の岩崎吉太郎氏による慈雲寺下の元湯の機械掘削の成功から始まり、昭和16年までには計53の井戸が完成」「元湯は深度29m、エアリフトポンプ汲上げ」とのこと。

この時期の泉源開発は、おもに温室農業用、あるいは製塩用であったとみられています。

(→メロン栽培場の写真(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー))

なお、下賀茂ではいまでも源泉を引く温室をみることができます。

【写真 上(左)】 温泉使用の温室

【写真 下(右)】 温室用の源泉表示

【写真 上(左)】 「伊古奈」の名物、特製メロン・ブランデー(館内掲示より)

【写真 下(右)】 下賀茂の泉源

昭和34年から新井掘削がふたたび盛んとなりましたが、角氏は「この第2のブームは、第1のブームが農業需要と関連したのとは異なり、明らかに浴用需要に関係がある。箱根温泉でみられた交通の発達→浴客増加→新源泉開発というパターンが下賀茂にも現われ始めた」と記されています。

-------------------------------------(主引用部 おわり)

伊豆急行線の伊東~伊豆急下田間開業は昭和36年(1961年)なので、下田駅を玄関口とする下賀茂温泉では、これを見越して施設整備が進んだことは容易に想像されます。

現在の泉源の状況ですが、静岡県の『温泉実態調査報告書』(平成31年2月1日現在)によると、南伊豆町の「下賀茂・加納・湊・手石・下流」の総泉源数は106。

うち掘削自噴(利用)は14、掘削自噴(不利用)は5、機械揚湯(利用)は40、機械揚湯(不利用)は36、枯渇2、埋没9で、利用泉源は計54となっています。

泉源は下賀茂集落を中心に東側の日野、西側の加納にかけて、青野川・南野川沿いに東西方向に分布しています。

総湧出・揚湯量は3,782.1L/min。うち自噴利用湧出量計は1,511.1L/min、機械揚湯量計は2,271.0L/min、平均湧出・揚湯量は90.05L/min、平均温度は83.72℃となっています。

平均温度は熱川・北川の92.58℃、片瀬の91.69℃、白田の89.90℃、峰・田中・沢田・逆川の87.55℃には及びませんが、それでも県内屈指の高温泉の温泉地であることがわかります。

東日本ではめずらしい沸騰泉があることでも知られ、資料*2によると青野川と一色川の合流点西方には130℃という超高温の地熱帯があるそうです。

【写真 上(左)】 下賀茂の泉源

【写真 下(右)】 盛大な析出

なお、個別の泉源については「伊豆半島の地熱温泉水理の研究(その1) 下賀茂温泉地域の地熱構造の地球科学的解釈」/野田徹朗氏・阿部喜久男氏(工業技術院地質研究所)/温泉化学(昭和60年4月30日受理)のP.14以下に詳細な一覧表(昭和42年3月採水)が記載されています。

この表によると、泉温100℃で沸騰泉かそれに近い泉源は、K-3加納共同湯、K-4権現第2湯、K-7入山温泉、K-8栄湯、K-13大学湯、K-15埼玉1号、S-41高島鉱泉2号、S-56銀ノ湯の計8泉源を確認できます。

8つの泉源のTSM(蒸発残留物)はいずれも15000mg/Lを超え、高濃度の超高温泉のメッカであることを裏付けています。

〔参考写真〕

・往年の下賀茂温泉-1(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・往年の下賀茂温泉-2(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

下賀茂温泉はこれまで「伊古奈」「ホテル河内屋」「湯の花足湯」しか入湯していませんが、入手データもあわせて挙げてみます。

■ 南楽 九条湯(下賀茂35号)

Na・Ca-Cl温泉 71.4℃ 182.4L/min pH7.8 総計8.820g/kg

■ 伊古奈 高島鉱泉2号(下賀茂41号)

Na・Ca-Cl温泉 92.4℃、120L/min動力、pH8.1、総計11.34g/kg

■ 銀の湯会館 銀ノ湯(下賀茂56号)

Na・Ca-Cl温泉 99.6℃ 106L/min pH8.3 総計17.49g/kg

■ ホテル河内屋 河内屋湯(下賀茂53号)

Na・Ca-Cl温泉 81.1℃ 91.6L/min pH7.5 総計9.553g/kg

■ 道の駅 湯の花足湯

権現2号(加納4号)、栄湯(加納8号)、日の出湯(加納9号)、玉川湯(加納11号)、埼玉1号(加納15号)、埼玉2号(加納16号)、内藤1号(加納25号)以上7泉の混合泉

Na・Ca-Cl温泉 77.8℃ 総計12.05g/kg

■ かぎや 自家(スペック不明)

【写真 上(左)】 銀の湯会館

【写真 下(右)】 道の駅 湯の花足湯

-----------------------------------

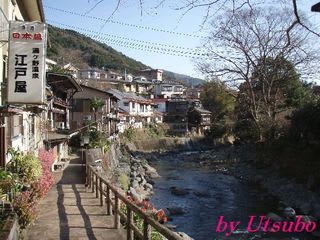

下賀茂温泉は温泉街の趣きはうすいものの、南伊豆らしい明るい景色のなかをゆったり流れる青野川沿いに、落ち着いたたたずまいをみせています。

【写真 上(左)】 青野川

【写真 下(右)】 「伊古奈」からの排湯?

青野川と二条川は下賀茂の「銀の湯会館」前で合流し、青野川となって弓ヶ浜に注ぎます。

熱帯植物園下流の「石廊館」から「南楽」にかけての500mほどの青野川沿いに、下賀茂温泉の主だった旅館が集中します。

左岸には「石廊館」と「南楽」、右岸には「伊古奈」と「河内屋」。

「伊古奈」は道の駅「湯の花」のちょうど対岸あたりにありました。

「伊古奈」のすぐ東隣は下賀茂温泉とゆかりのふかい慈雲寺ですから、一等地にあったことがわかります。

伊古奈の経営主体、伊古奈観光開発の設立は昭和12年(1937年)なので、終戦前にはすでに営業を開始していたものとみられます。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

〔参考写真〕

・伊古奈の絵葉書-1(外袋)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・伊古奈の絵葉書-2(全景)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・伊古奈の絵葉書-3(大浴場)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

手元にあるJTB「全国温泉案内」(1992年刊)の下賀茂温泉の宿一覧には、

・ホテル伊古奈 料金200~450

・南楽 料金250~450

とあり、料金下限が2万円台の宿はこの2軒だけなので、往年は下賀茂温泉屈指の高級宿であったことがわかります。

当然のことながら政府登録国際観光旅館(登録252号)、JTB協定旅館でした。

また、新潮文庫の「全国名湯100選」(1984年刊)の下賀茂温泉の頁でも代表宿として「ホテル伊古奈」がとりあげられているので、やはり下賀茂温泉を代表する宿であったとみられます。

屋号については往年は「伊古奈」「ホテル伊古奈」、閉館前はホテルを外して「伊古奈」と称していました。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 全景(館内掲示より)

木の門柱のおくに鉄平石のアプローチを構え、通路まわりに築山を配してさすがに老舗旅館らしい風格を備えています。

門柱前のサインには「伊古奈 都殿」。「都殿」は食事処なので、宴会・飲食のみで受け入れしていた可能性があります。

【写真 上(左)】 庭園案内

【写真 下(右)】 かけながしの湯宿「伊古奈」

敷地は約2万坪。敷地内に周遊遊歩道をもち一周391m。

八十種にもおよぶ椿の名所で、つつじや紅葉のうつくしさにも定評があったようです。

敷地内に「古代屯倉(みやけ)の跡について」という案内板がありました。

「伊古奈」の由来にも関係する興味深い内容なので、全文引用します。

*******

当ホテル伊古奈の敷地は、古くから「ミヤケド」(三宅殿、都殿又は屯倉処)と呼ばれ古代、大和王朝の屯倉跡と見られています。屯倉創設の年代は欽明天皇のころといわれますから、六世紀中頃のことだったのでしょう。

下賀茂温泉といえば、いまはのんびりした田園風景が、そのたたずまいのすべてですが屯倉創設のころは南伊豆枢要の地として、一切の祭政を掌握していたのです。

といいますのも、この一帯が古代の製鉄地帯であったからです。

ヤマトタケルという天皇系の豪族が、東征の兵を進める以前に、下賀茂を中心とする南伊豆には、まずオオヤマズミ系のアタ族がはいり、ついでコトシロヌシ系のカモ族がやってきました。

そして国譲り伝説で知られるコトシロヌシは、この南伊豆でも天皇の軍兵に恭順を示しその功績により一族の神階を高めていきました。当「ミヤケド」を中心に、ホテル前を流れる青野川の上流二.三百メートルの地域は製鉄遺跡を含む一大集落のあったところで、第二日詰遺跡と呼ばれていますが、残念ながら河川改修のため、遺跡保存は不可能となりました。

また下流に鎮座する加畑賀茂神社はコトシロヌシを祀り、そこから青野川河口にかけての十二艘、手石、湊地区などから古代の製鉄を物語る鉄滓(カナクソ)が発見されています。加畑賀茂神社より、屯倉が青野川上流に設けられたのは、天皇家が南伊豆を征服した最高の豪族とされたからでしょう。

ちなみに当ホテル伊古奈はコトシロヌシの后神、伊古奈媛(白浜神社祭神)から名付けられました。イコナヒメはカモ族を率いて北進し、埼玉秩父方面にまで産鉄開発の手を伸ばしたと見られています。

*******

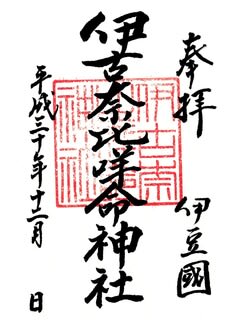

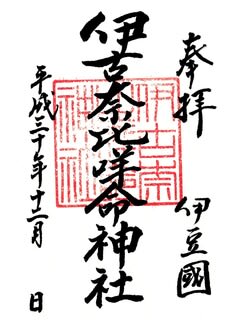

白浜(濱)神社は正式名を伊古奈比咩命神社といい、公式Webによると、御祭神は伊古奈比咩命、三嶋大明神、見目、若宮、剣の御子の5柱です。

当社の御由緒には「三嶋大明神は、その昔遥か南方より黒潮に乗り、この伊豆に到着されました。(中略)伊豆の南に定住していた賀茂族の姫神(伊古奈比咩命)様を后として迎え、白浜という所に宮を造り住まわれました。」とあります。

また、御祭神の説明には以下のとおりあります。

「主神 伊古奈比咩命(いこなひめのみこと) 女性神 三嶋大明神の最愛の后神で縁結びと子育ての神様です。」

「相殿 三嶋大明神 男性神 事代主命(ことしろぬしのみこと)であると言われています。大国主命の御子神様にあたり、大国主命を大国(だいこく)さんを呼ぶのに対して、事代主命は恵比寿さんと呼ばれています。商業と漁業の神様です。」

御鎮座は六代孝安天皇元年(約2400年前)と伝わり、『日本後紀 巻下(六国史.巻6)』(国立国会図書館DC)の淳和天皇天長九年(832年)5月22日の條に「伊豆國言上、三島神、伊古奈比咩神、二前預名神」とあります。

公式Webには「御土御門天皇文亀元年(1501年)には、三島神、伊古奈比咩神共、正一位という高い位を受けています。そして延喜式には三島神社、伊古奈比咩命神社が、二社共この白浜に鎮座していた事が書かれていて、その社格は三島神社が官幣大社、伊古奈比咩命神社が国幣大社となっています。」とあります。

以上より、白濱神社(伊古奈比咩命神社)が伊豆有数の古い歴史をもち、高い社格をもたれることがわかります。

【写真 上(左)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)

【写真 下(右)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)の御朱印

客室42室、230名収容の和風旅館です。

高低差のある敷地内に施設が点在し、そのあいだを回廊で結ぶ特徴あるつくり。

客室から浴場までは回廊経由で階段もかなりあるので、バリアフリーではありません。

【写真 上(左)】 玄関へのアプローチ(館内掲示より)

【写真 下(右)】 玄関

【写真 上(左)】 回廊-1

【写真 下(右)】 回廊-2

本館1階・2階、別館と、別にプレミアム客室棟の「椿殿」があります。

この日は別館の「志野」に泊まりました。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 館内廊下

【写真 上(左)】 複雑な館内

【写真 下(右)】 休憩スペース

客室は純和風で、さほど広くはないものの老舗旅館ならではの落ちついた風情。

食事は部屋食ではなく、広間での提供でした。

なお、食事については写真が残っておらずメモもありませんが、和風懐石で味や内容は標準的だったかと思います。(逸品だったり、NGの場合はたいていメモに残すので・・・。)

【写真 上(左)】 客室

【写真 下(右)】 回廊と泉源

夕食前に庭園の散策に出てみました。

主庭を回廊で囲むようなつくりで、主庭に泉源とふたつの湯畑があります。

【写真 上(左)】 上方からの泉源

【写真 下(右)】 泉源付近

【写真 上(左)】 温泉櫓

【写真 下(右)】 泉源

湯畑の説明書きには、銅パイプを仕込み冷水を通水している湯畑に90℃の源泉を注ぎ、加水なしで湯温を下げていること、熱交換で温度の上がった水を浴場のシャワーに有効利用していることなどが記されています。

【写真 上(左)】 第一湯畑

【写真 下(右)】 第二湯畑

館内掲示によると泉温は92℃。浴場の湯口は70~80℃とあるので、この湯畑や送湯途中で減温されているのだと思います。

【写真 上(左)】 湯畑のしくみ

【写真 下(右)】 温泉の案内

湯畑の上には木板がわたされ、なかは見えません。

源泉とその上に温泉櫓。源泉付近からは湯気があがり、自家源泉宿の趣きゆたか。

源泉は高島鉱泉2号〔下賀茂41号〕(旧第二高島温泉)。昭和33年4月2日の分析書では、泉温摂氏100度の超高温泉となっています。

■ 泉温摂氏100度を示す昭和33年4月2日の温泉分析書

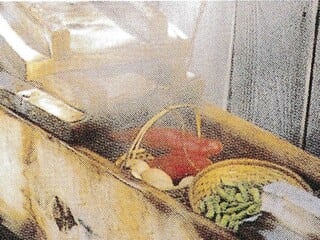

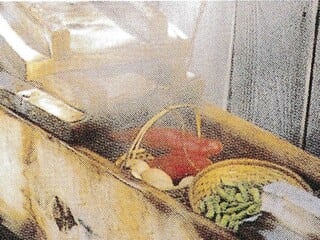

【写真 上(左)】 泉源と温泉ふかし

【写真 下(右)】 温泉ふかし

泉源からよこの温泉ふかし(木の枡)に源泉が引かれ、そこで卵や野菜などをふかしています。ふかしたものは食事に出されていたかもしれません。

また、泉源から回廊に設けられた足湯?にお湯が引かれ、回廊をわたる風に吹かれながら足湯を楽しむことができます。(じつはこの足湯のお湯は確認しておらず、ひょっとして卵茹で場だったかもしれません。)

【写真 上(左)】 ふかし湯(館内掲示より)

【写真 下(右)】 足湯?

--------------------------

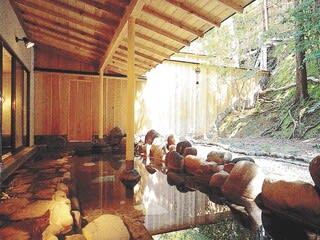

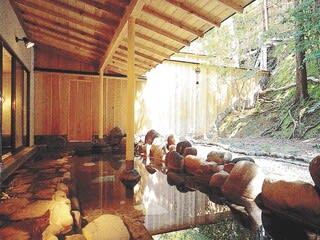

浴場は本館1階の大浴場と別棟の露天「銀河の湯」の2ヶ所あり、これとは別に「椿殿」専用の貸切露天「花車」「源氏車」、露天付きの客室もあるようですが、これらは入浴していません。

大浴場は一晩中入浴可(深夜1時に男女交替)、「銀河の湯」は23時までです。

【写真 上(左)】 花車(館内掲示より)

【写真 下(右)】 源氏車(館内掲示より)

【写真 上(左)】 部屋付きの露天(館内掲示より)

【写真 下(右)】 大浴場入口

本館1階の大浴場は、ロビー寄りが「嵯峨」で旧婦人風呂、おくが「山科」で旧殿方風呂。宿泊したときは男女交替制で、それぞれ内湯と露天がありました。

夜は男湯が「山科」でした。

この日はなぜか明るいうちに撮影していないので、いい写真が残っていないのですが、館内掲示していた写真があるので、それとメモを見ながら書き起こしてみます。

脱衣所は、木棚に籐かごの温泉旅館お約束仕様。

内湯はそこそこの広さで、いささか天井が低い感じがしますが、広い窓の向こうに露天と石庭がのぞめるので閉塞感はありません。

カラン14、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 「山科」(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「山科」内湯のオーバーフロー

内湯の浴槽は石縁石敷で数十人はいけそうなもの。

向かって右手の窓よりに黒みかげ石?の湯口があり、さわれないほどの高温源泉を注いでいます。

槽内注排湯はおそらくなく、向かって左手手前にオーバーフロー。

湯温は湯口まわりはかなり熱く、離れるにつれてぬるくなるので、掲示どおりのかけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 「山科」内湯の湯口

【写真 下(右)】 「山科」露天の湯口

露天は岩組み石敷でこちらもかなりの広さがあります。屋根や東屋はありません。

岩のところどころは黄土色に色づき、石灰華らしい析出を出しています。

向かって右の木樋の湯口から熱湯を投入し、左手おくの排湯口から上面排湯。

こちらも槽内注排湯はみあたらず、湯温分布も内湯と同様なのでかけ流しとみました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の脱衣所

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯(館内掲示より)

朝は「嵯峨」が男湯となります。

旧婦人風呂で、「山科」より全体にやや小ぶりな感じがします。

カラン6、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

浴槽の構成は「山科」とほぼ同様ですが、内湯は赤みかげ石造で湯口も赤みかげ石です。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の内湯-1

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯-2

【写真 上(左)】 「嵯峨」の洗い場

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯湯口

露天は、「山科」よりも岩組みが低く外光が入るので、こちらの方が明るい感じがします。

岩組み伊豆石敷きで、石組みの湯口から高温源泉を投入し、ほぼ同量を上面排湯するかけ流し仕様です。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天-1

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天-2

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天-3

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天の湯口

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天の排湯

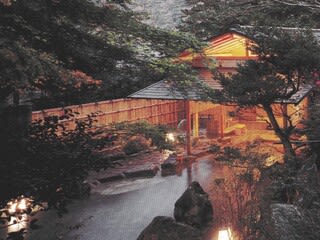

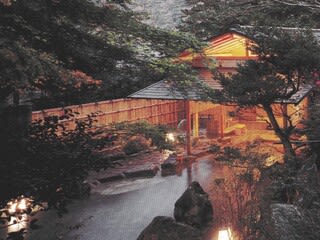

本館2階おくに庭園大野天風呂「銀河の湯」があります。

こちらは男女固定制で、手前本館寄りが男湯、おくが女湯です。

【写真 上(左)】 アプローチ

【写真 下(右)】 「銀河の湯」入口

【写真 上(左)】 「銀河の湯」男湯(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「銀河の湯」女湯(館内掲示より)

切妻造の風流な浴舎で、入ってすぐの脱衣場は木棚に籐かご。

暖簾をくぐるとすぐに鉄平石造の露天の内床です。

振り返ると「温泉蒸風呂」の扉がありますが、閉鎖中でした。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」脱衣所

【写真 下(右)】 「銀河の湯」暖簾

【写真 上(左)】 「銀河の湯」浴舎

【写真 下(右)】 温泉蒸し風呂

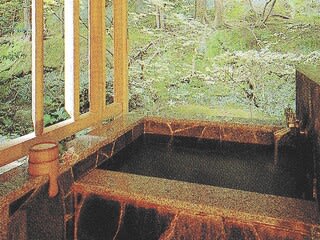

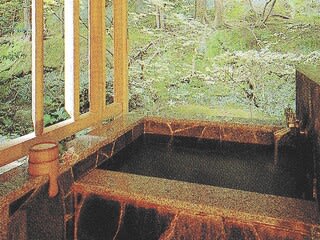

「銀河の湯」露天は、豪壮な石組み伊豆石敷きで15人以上は優にいけます。

石組みを配した築山はそのまま裏山につづき、野趣あふれるたたずまい。

このあたりは、さすがに老舗宿の風格を感じます。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」-1

【写真 下(右)】 「銀河の湯」-2

【写真 上(左)】 「銀河の湯」-3

【写真 下(右)】 「銀河の湯」-4

全体にやや浅めなのは残念ですが、その分お湯の冷めが速く、回転がよくなるのはメリットか。

踏み込み部分のみ屋根が掛かっていますが、ほとんどは露天です。

カラン2、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」湯口まわり

【写真 下(右)】 「銀河の湯」湯口

山側の石組みの湯口からかなりの量の熱湯を注ぎ込み、浴舎側の排湯口からほぼ同量を上面排湯。

槽内注排湯はおそらくなく、湯口まわりはかなり熱く、離れるにつれてぬるくなるので、かけ流しかと思います。

場所により温度幅がかなりあるので、好みの湯温で湯あみを楽しむことができます。

客室にも内風呂がついていました。

なぜか写真がないのですが、メモには「蛇口は全開で25L/minほど、湯温安定後はゲキ熱でやむなく加水。お湯のイメージは銀河の湯湯口と同様。」とありました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の内湯湯口

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯の湯色

お湯のイメージは、どの浴槽も大差ありません。

ただし、鮮度感は銀河の湯と大浴場露天で高く、大浴場内湯はやや鮮度感がよわい感じもありました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天の析出

【写真 下(右)】 「銀河の湯」の湯色と析出

ほぼ無色透明で浮遊物はほとんどなし。

かなり強い塩味と苦味。土類系析出つきの高張泉ながら、不思議なことに湯の香はほとんど感じません。

アルカリ性起源と思われるツルすべに土類系のギシギシと明瞭なとろみを帯びた複雑な湯ざわりで、浴後は肌がつるつるになります。

高張性の土類まじりの強鹹味食塩泉。しかも相当量の硫酸塩も含みながら、やさしい浴感でほてりもよわく、しかも浴後は湯づかれせずおだやかにぬくもる上質なお湯です。

濃度や成分構成が似ている伊豆山温泉とはイメージがまったく異なり、「温泉は入ってみないとわからない。」という原点にあらためて引き戻されました。

このような、歴史も風情も備えた老舗旅館がその幕を閉じてしまったのはとても残念なことです。

Web情報(観光経済新聞Web)では、伊古奈観光開発の経営破綻の背景として「同社は1937年設立。数寄屋造りの純和風を特色とした伊豆半島屈指の老舗高級旅館『伊古奈』を経営し、バブル期の1986年に約10億円を投じて改装オープン。営業拡大を図ったが、その後の不況と群発地震などの自然災害から集客数が減少傾向をたどり経営が急速に悪化。業績の回復が見込めない中、抜本的再建策が必要と判断、今回の措置に至った。」と報じています。

バブル崩壊前夜の約10億円の投資もきびしいですが、『平成26年版 新 南伊豆のすがた』/静岡県賀茂地域政策局 (管内:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)の「宿泊客数と入湯客数の推移」をみると、南伊豆方面の宿泊客数は平成3年(1991年)をピークに平成23年(2011年)までの20年間、一貫して下落していたことがわかります。

※『平成26年版 新 南伊豆のすがた/宿泊客数と入湯客数の推移』/静岡県賀茂地域政策局

※ いちばん上の折れ線が宿泊客数(管内:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)です。

「伊古奈」の経営破綻は2008年、閉館は2013年頃とみられるので、この宿泊客の長期低落の影響も大きいと思われます。

↑ の統計では2011年~2015年の宿泊客数は横バイに転じているものの、その後の消費税増税、新型コロナ禍などマイナス要因が重くのしかかり、予断を許さない状況とみられます。

伊豆八十八ヶ所霊場復興などの追い風要因もあるので、なんとかこの苦境を乗り切ってにぎわいを取り戻してほしいものです。

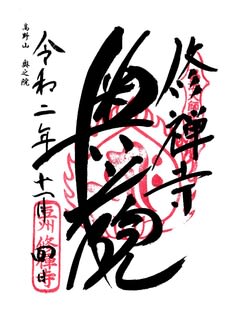

〔伊豆八十八ヶ所霊場〕

江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場。

ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され、復興が始まりました。

公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様です。

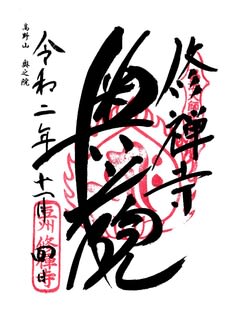

初番発願所は伊豆市田沢の嶺松院、八十八番結願所は修善寺および修善寺奥の院。

全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。

下賀茂温泉の金嶽山 慈雲寺は第64番、下賀茂温泉そばの加納地区にある五峰山 保春寺は第63番の札所となります。

伊豆八十八ヶ所霊場は結願していますので、いくつか御朱印をご紹介します。

無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せじっくり回っていくのも面白いかと思います。

【写真 上(左)】 発願所 嶺松院の御朱印

【写真 下(右)】 結願所 修善寺の御朱印

【写真 上(左)】 結願所 修善寺の御朱印

【写真 下(右)】 下賀茂、加納の保春寺の御朱印

〔 源泉名:高島鉱泉2号(下賀茂41号) 〕 <H14.3.19分析>

Na・Ca-塩化物温泉 92.4℃、pH=8.1、120L/min動力、成分総計=11.34g/kg

Na^+=2712mg/kg (60.91mval%)、Ca^2+=1381 (35.57)、Mg^2+=8.7

Cl^-=6719 (98.52)、、Br^-=12.5、SO_4^2-=106.3 (1.15)、HCO_3^-=29.3

陽イオン計=4340 (197.3mval)、陰イオン計=6867 (192.4mval)、メタけい酸=120.2、メタほう酸=4.7、遊離炭酸=3.6

〔 源泉名:第二高島温泉 〕 <S33.4.2分析>

食塩泉(緩和性高張高温泉) 100℃、pH=8.2、540L/min動力無、成分総計=14191mg/kg

Na^+=4521mg/kg (82.15mval%)、Ca^2+=695.2 (14.49)、Mg^2+=23.54、Fe^2+=0.12

Cl^-=8355 (98.40)、、Br^-=4.495、SO_4^2-=155.5 (1.35)、HCO_3^-=30.22

陽イオン計=5478 (239.43mval)、陰イオン計=8545 (239.43mval)、メタけい酸=167.9

※温泉利用掲示(館内掲示より抜粋)

当館の湯船は加水をしております。

理由と致しましては、源泉温度が92℃と非常に高い為清掃終了後に湯船を溜める際加水を行い適温に保っております。

加水の割合は季節により異なりますが40%~60%になります。

湯船が十二分に溜まった後は、70℃~80℃の源泉のみで温度調節しております。

量は適温を保つ量だけとなっております。循環及び加熱は一切致しておりません。

〔 2021/08/31UP (2008/12入湯)) 〕

※ このレポは2008/12入湯時のものです。

【 BGM 】

■ 夢の途中(LIVE) - KOKIA

この施設は2013年頃に閉館した模様です。

下賀茂温泉 「伊古奈」

下賀茂温泉 「伊古奈」住 所 :静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂422

電 話 :閉館

時 間 :日帰り入浴不可?(食事付プランのみ?)

料 金 :同上

静岡県南伊豆町下賀茂温泉。

東日本有数の泉温と豊富な湧出量をもつこの温泉地には、かつて「伊古奈」という自家源泉の老舗旅館がありました。

Web情報(観光経済新聞Web)によると、この旅館を経営していた伊古奈観光開発は2008年1月28日、静岡地裁へ民事再生法の適用を申請、その後も営業を継続していましたが、Web情報などによると、2013年頃に閉館となった模様です。

これは2008年12月に宿泊したときのレポで、記録の意味でUPします。

下賀茂温泉の開湯伝承について、「銀の湯会館」前に説明書きがありましたので引用します。

------------

下賀茂温泉は永禄年間(1558-1570年)に発見され、450年の伝統を持つ由緒ある温泉です。

昔々、足にケガをした一羽のトビが、毎日、青野川に舞い降り、水を浴びに来て、その後、元気になりました。不思議に思った村人が、その場所に行ってみると温泉が湧いていました。これがいわゆる「トビ伝説」で、以来「トビの湯」として村人に親しまれたといわれています。

------------(引用おわり)

Web上で『伊豆下賀茂温泉のケースヒストリー(過去の事例の歴史的検討)』/角 清愛氏(以下*1)、『下賀茂温泉の地熱構造』/鮫島輝彦氏・岩橋徹氏/静岡大学地学研究報告(1970年5月)(以下*2)という貴重な文献がみつかりましたので、上記や手持ちガイド類を参考にまとめてみます。

-------------------------------------( 「 」は *1、” ”は *2より引用 )

下賀茂の金嶽山 慈雲寺の開創縁起には「永禄年間(1558-1569年)に土地の住民が河原の砂礫のなかに湯舟を作り、自然に湧出する温泉に浸かっていた」(下賀茂温泉 新南伊豆風土記)とあるそうです。

慈雲寺は、天保十五年(1844年)以前の開創とされる伊豆八十八ヶ所霊場の第64番札所で、その御詠歌は

『わきかえる 湯つぼの中に影すみて 金のみ嶽に月もとうとき』。

やはり温泉と関係がふかいようです。

【写真 上(左)】 慈雲寺の山門

【写真 下(右)】 慈雲寺の本堂

【写真 上(左)】 慈雲寺の御朱印(伊豆八十八ヶ所霊場第64番)

【写真 下(右)】 慈雲寺の御朱印(伊豆横道三十三観音霊場第27番)

*1に記載の『南中村温泉台帳』(大正10年)には貞享元年(1684年)竣工の源泉も記されていますが、許可年がおおむね大正8年となっていることから、角氏は「竣工が許可より古くなっているものがすなわち、台帳作成時の既存源泉であるとみなしてよい」とされ、その数は22とされています。

『南中村温泉台帳』はすこぶる貴重なデータなので、*1より抜粋引用させていただきます。

*******

S-1 海軍湯 湯之本708、709-1 深度2.43m 竣工年不明

S-2 湯の本湯 湯之本698-2 深度1.22m 慶応1.8(1865)竣工

S-3 東湯 直田中545、深度2.88m 明治14竣工

S-4 正湯湯 正湯85-2 深度2.06m 明治30.4竣工

S-5 紀伊国屋湯 湯之本702-2 深度1.76m 明治2竣工

S-6 坂の湯 湯之本744-2 深度3.79m 明治17.5竣工

S-8 湯端 下賀茂679-2 深度1.46m 明治18竣工

S-9 遠見一号 下賀茂457-2 深度3.38m 明治8.3竣工

S-11 岳の湯 原374-6 深度49.28m 大正11.12竣工

S-12 第二宝湯 原342-2 深度56.36m 大正9.12竣工

S-13 瑞豊園二号 湯之本708-2 深度3.0m 大正10.5竣工

S-14 瑞豊園一号 湯之本707-1-1 深度2.43m 大正10.5竣工

S-16 瑞豊園三号 直田中540 深度3.33m 大正8.5竣工

S-17 正湯 正湯85-3-2 深度3.35m 大正9.6竣工

S-18 倉の湯 直田中542 深度1.52m 大正11.2竣工

S-20 宮の湯(日詰) 日詰200 深度1.68m 明治7.9竣工

S-21 元湯 遠見435-2 深度29.39m 大正9.8.10竣工

S-22 大湯(九条) 九条159-4 深度5.15m 大正7.4竣工

S-23 宮の湯(小島) 小島84-2 深度4.55m 大正11.3.5竣工

S-24 河原湯 直田中544 深度0.91m 文久2.3(1862)竣工

S-25 大湯(湯之本) 湯之本744 深度0.91m 嘉永5.3(1852)竣工

S-26 大元湯 遠見436 深度0.91m 明治10.8竣工

K-3 加納湯 河原369-2 深度不明 貞享1.3.3(1684)竣工

*******

〔参考写真〕

・河原湯(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・下賀茂温泉の噴湯(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・海軍病院泉源付近(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

角氏は「4源泉はすでに江戸時代に竣工している。河原湯、大湯(湯之本)、加納湯および湯之(の)本湯がそれであるが、前3者は共同浴場であるから」と記され、明治7年竣工の宮の湯(日詰)共同浴場の写真を例示されています。

また、「明治14年竣工の東湯は幸田露伴が好んで来遊」と記されています。

(→ 幸田露伴の碑)

~ 風さむく 松にはふけど湯のやまの かひには梅の はやさきにけり ~

幸田露伴

江戸時代、江戸から南伊豆方面へのメインルートは物資が海路、人流は陸路で、旅人は主に下田路(下田街道)を使いました。

三島大社を起点に韮山、大仁、修善寺、湯ヶ島を抜け、天城峠を越えて梨本、さらに小鍋峠を越えて箕作、河内から下田に入ったと伝わります。

この間、長岡、古奈、修善寺、湯ヶ島などの名だたる湯場がありますから、湯治目的ではるばる下賀茂まで足を伸ばす浴客はほとんどいなかったと考えられ、下賀茂温泉は地元住民の共同湯がメインであったとみられます。

大正2年3月に実施された泉源調査には「加納共同湯(71.0℃)、日詰共同湯(79.0℃)、下賀茂共同湯(77.0℃)、正湯温泉(63.0℃)、紀伊国屋湯(73.0℃)および”慈雲寺前”(100℃)の6源泉が記帳され、この頃からすでに、堂々たる高温源泉の湯場であったことがわかります。

また、「旅館5軒、浴客4,030人(大正2年)」と記録されています。

*2には、”往時は、青野川とその支流である南野川の合流点付近の沖積層から自然湧出があり、これを利用する『三条温泉』が栄えた。大正時代から深井戸が西方に堀さくされ、昭和のはじめ頃からは温泉街の中心が西方に移り、近年になって温泉水位が低下したため自然湧泉を利用する浴場はすべて枯渇して使えなくなってしまった。”という記載があります。

下賀茂温泉の泉源開発は、「大正9年(1920年)8月の岩崎吉太郎氏による慈雲寺下の元湯の機械掘削の成功から始まり、昭和16年までには計53の井戸が完成」「元湯は深度29m、エアリフトポンプ汲上げ」とのこと。

この時期の泉源開発は、おもに温室農業用、あるいは製塩用であったとみられています。

(→メロン栽培場の写真(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー))

なお、下賀茂ではいまでも源泉を引く温室をみることができます。

【写真 上(左)】 温泉使用の温室

【写真 下(右)】 温室用の源泉表示

【写真 上(左)】 「伊古奈」の名物、特製メロン・ブランデー(館内掲示より)

【写真 下(右)】 下賀茂の泉源

昭和34年から新井掘削がふたたび盛んとなりましたが、角氏は「この第2のブームは、第1のブームが農業需要と関連したのとは異なり、明らかに浴用需要に関係がある。箱根温泉でみられた交通の発達→浴客増加→新源泉開発というパターンが下賀茂にも現われ始めた」と記されています。

-------------------------------------(主引用部 おわり)

伊豆急行線の伊東~伊豆急下田間開業は昭和36年(1961年)なので、下田駅を玄関口とする下賀茂温泉では、これを見越して施設整備が進んだことは容易に想像されます。

現在の泉源の状況ですが、静岡県の『温泉実態調査報告書』(平成31年2月1日現在)によると、南伊豆町の「下賀茂・加納・湊・手石・下流」の総泉源数は106。

うち掘削自噴(利用)は14、掘削自噴(不利用)は5、機械揚湯(利用)は40、機械揚湯(不利用)は36、枯渇2、埋没9で、利用泉源は計54となっています。

泉源は下賀茂集落を中心に東側の日野、西側の加納にかけて、青野川・南野川沿いに東西方向に分布しています。

総湧出・揚湯量は3,782.1L/min。うち自噴利用湧出量計は1,511.1L/min、機械揚湯量計は2,271.0L/min、平均湧出・揚湯量は90.05L/min、平均温度は83.72℃となっています。

平均温度は熱川・北川の92.58℃、片瀬の91.69℃、白田の89.90℃、峰・田中・沢田・逆川の87.55℃には及びませんが、それでも県内屈指の高温泉の温泉地であることがわかります。

東日本ではめずらしい沸騰泉があることでも知られ、資料*2によると青野川と一色川の合流点西方には130℃という超高温の地熱帯があるそうです。

【写真 上(左)】 下賀茂の泉源

【写真 下(右)】 盛大な析出

なお、個別の泉源については「伊豆半島の地熱温泉水理の研究(その1) 下賀茂温泉地域の地熱構造の地球科学的解釈」/野田徹朗氏・阿部喜久男氏(工業技術院地質研究所)/温泉化学(昭和60年4月30日受理)のP.14以下に詳細な一覧表(昭和42年3月採水)が記載されています。

この表によると、泉温100℃で沸騰泉かそれに近い泉源は、K-3加納共同湯、K-4権現第2湯、K-7入山温泉、K-8栄湯、K-13大学湯、K-15埼玉1号、S-41高島鉱泉2号、S-56銀ノ湯の計8泉源を確認できます。

8つの泉源のTSM(蒸発残留物)はいずれも15000mg/Lを超え、高濃度の超高温泉のメッカであることを裏付けています。

〔参考写真〕

・往年の下賀茂温泉-1(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・往年の下賀茂温泉-2(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

下賀茂温泉はこれまで「伊古奈」「ホテル河内屋」「湯の花足湯」しか入湯していませんが、入手データもあわせて挙げてみます。

■ 南楽 九条湯(下賀茂35号)

Na・Ca-Cl温泉 71.4℃ 182.4L/min pH7.8 総計8.820g/kg

■ 伊古奈 高島鉱泉2号(下賀茂41号)

Na・Ca-Cl温泉 92.4℃、120L/min動力、pH8.1、総計11.34g/kg

■ 銀の湯会館 銀ノ湯(下賀茂56号)

Na・Ca-Cl温泉 99.6℃ 106L/min pH8.3 総計17.49g/kg

■ ホテル河内屋 河内屋湯(下賀茂53号)

Na・Ca-Cl温泉 81.1℃ 91.6L/min pH7.5 総計9.553g/kg

■ 道の駅 湯の花足湯

権現2号(加納4号)、栄湯(加納8号)、日の出湯(加納9号)、玉川湯(加納11号)、埼玉1号(加納15号)、埼玉2号(加納16号)、内藤1号(加納25号)以上7泉の混合泉

Na・Ca-Cl温泉 77.8℃ 総計12.05g/kg

■ かぎや 自家(スペック不明)

【写真 上(左)】 銀の湯会館

【写真 下(右)】 道の駅 湯の花足湯

-----------------------------------

下賀茂温泉は温泉街の趣きはうすいものの、南伊豆らしい明るい景色のなかをゆったり流れる青野川沿いに、落ち着いたたたずまいをみせています。

【写真 上(左)】 青野川

【写真 下(右)】 「伊古奈」からの排湯?

青野川と二条川は下賀茂の「銀の湯会館」前で合流し、青野川となって弓ヶ浜に注ぎます。

熱帯植物園下流の「石廊館」から「南楽」にかけての500mほどの青野川沿いに、下賀茂温泉の主だった旅館が集中します。

左岸には「石廊館」と「南楽」、右岸には「伊古奈」と「河内屋」。

「伊古奈」は道の駅「湯の花」のちょうど対岸あたりにありました。

「伊古奈」のすぐ東隣は下賀茂温泉とゆかりのふかい慈雲寺ですから、一等地にあったことがわかります。

伊古奈の経営主体、伊古奈観光開発の設立は昭和12年(1937年)なので、終戦前にはすでに営業を開始していたものとみられます。

【写真 上(左)】 サイン-1

【写真 下(右)】 サイン-2

〔参考写真〕

・伊古奈の絵葉書-1(外袋)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・伊古奈の絵葉書-2(全景)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

・伊古奈の絵葉書-3(大浴場)(静岡県立中央図書館デジタルライブラリー)

手元にあるJTB「全国温泉案内」(1992年刊)の下賀茂温泉の宿一覧には、

・ホテル伊古奈 料金200~450

・南楽 料金250~450

とあり、料金下限が2万円台の宿はこの2軒だけなので、往年は下賀茂温泉屈指の高級宿であったことがわかります。

当然のことながら政府登録国際観光旅館(登録252号)、JTB協定旅館でした。

また、新潮文庫の「全国名湯100選」(1984年刊)の下賀茂温泉の頁でも代表宿として「ホテル伊古奈」がとりあげられているので、やはり下賀茂温泉を代表する宿であったとみられます。

屋号については往年は「伊古奈」「ホテル伊古奈」、閉館前はホテルを外して「伊古奈」と称していました。

【写真 上(左)】 エントランス

【写真 下(右)】 全景(館内掲示より)

木の門柱のおくに鉄平石のアプローチを構え、通路まわりに築山を配してさすがに老舗旅館らしい風格を備えています。

門柱前のサインには「伊古奈 都殿」。「都殿」は食事処なので、宴会・飲食のみで受け入れしていた可能性があります。

【写真 上(左)】 庭園案内

【写真 下(右)】 かけながしの湯宿「伊古奈」

敷地は約2万坪。敷地内に周遊遊歩道をもち一周391m。

八十種にもおよぶ椿の名所で、つつじや紅葉のうつくしさにも定評があったようです。

敷地内に「古代屯倉(みやけ)の跡について」という案内板がありました。

「伊古奈」の由来にも関係する興味深い内容なので、全文引用します。

*******

当ホテル伊古奈の敷地は、古くから「ミヤケド」(三宅殿、都殿又は屯倉処)と呼ばれ古代、大和王朝の屯倉跡と見られています。屯倉創設の年代は欽明天皇のころといわれますから、六世紀中頃のことだったのでしょう。

下賀茂温泉といえば、いまはのんびりした田園風景が、そのたたずまいのすべてですが屯倉創設のころは南伊豆枢要の地として、一切の祭政を掌握していたのです。

といいますのも、この一帯が古代の製鉄地帯であったからです。

ヤマトタケルという天皇系の豪族が、東征の兵を進める以前に、下賀茂を中心とする南伊豆には、まずオオヤマズミ系のアタ族がはいり、ついでコトシロヌシ系のカモ族がやってきました。

そして国譲り伝説で知られるコトシロヌシは、この南伊豆でも天皇の軍兵に恭順を示しその功績により一族の神階を高めていきました。当「ミヤケド」を中心に、ホテル前を流れる青野川の上流二.三百メートルの地域は製鉄遺跡を含む一大集落のあったところで、第二日詰遺跡と呼ばれていますが、残念ながら河川改修のため、遺跡保存は不可能となりました。

また下流に鎮座する加畑賀茂神社はコトシロヌシを祀り、そこから青野川河口にかけての十二艘、手石、湊地区などから古代の製鉄を物語る鉄滓(カナクソ)が発見されています。加畑賀茂神社より、屯倉が青野川上流に設けられたのは、天皇家が南伊豆を征服した最高の豪族とされたからでしょう。

ちなみに当ホテル伊古奈はコトシロヌシの后神、伊古奈媛(白浜神社祭神)から名付けられました。イコナヒメはカモ族を率いて北進し、埼玉秩父方面にまで産鉄開発の手を伸ばしたと見られています。

*******

白浜(濱)神社は正式名を伊古奈比咩命神社といい、公式Webによると、御祭神は伊古奈比咩命、三嶋大明神、見目、若宮、剣の御子の5柱です。

当社の御由緒には「三嶋大明神は、その昔遥か南方より黒潮に乗り、この伊豆に到着されました。(中略)伊豆の南に定住していた賀茂族の姫神(伊古奈比咩命)様を后として迎え、白浜という所に宮を造り住まわれました。」とあります。

また、御祭神の説明には以下のとおりあります。

「主神 伊古奈比咩命(いこなひめのみこと) 女性神 三嶋大明神の最愛の后神で縁結びと子育ての神様です。」

「相殿 三嶋大明神 男性神 事代主命(ことしろぬしのみこと)であると言われています。大国主命の御子神様にあたり、大国主命を大国(だいこく)さんを呼ぶのに対して、事代主命は恵比寿さんと呼ばれています。商業と漁業の神様です。」

御鎮座は六代孝安天皇元年(約2400年前)と伝わり、『日本後紀 巻下(六国史.巻6)』(国立国会図書館DC)の淳和天皇天長九年(832年)5月22日の條に「伊豆國言上、三島神、伊古奈比咩神、二前預名神」とあります。

公式Webには「御土御門天皇文亀元年(1501年)には、三島神、伊古奈比咩神共、正一位という高い位を受けています。そして延喜式には三島神社、伊古奈比咩命神社が、二社共この白浜に鎮座していた事が書かれていて、その社格は三島神社が官幣大社、伊古奈比咩命神社が国幣大社となっています。」とあります。

以上より、白濱神社(伊古奈比咩命神社)が伊豆有数の古い歴史をもち、高い社格をもたれることがわかります。

【写真 上(左)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)

【写真 下(右)】 白濱神社(伊古奈比咩命神社)の御朱印

客室42室、230名収容の和風旅館です。

高低差のある敷地内に施設が点在し、そのあいだを回廊で結ぶ特徴あるつくり。

客室から浴場までは回廊経由で階段もかなりあるので、バリアフリーではありません。

【写真 上(左)】 玄関へのアプローチ(館内掲示より)

【写真 下(右)】 玄関

【写真 上(左)】 回廊-1

【写真 下(右)】 回廊-2

本館1階・2階、別館と、別にプレミアム客室棟の「椿殿」があります。

この日は別館の「志野」に泊まりました。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 館内廊下

【写真 上(左)】 複雑な館内

【写真 下(右)】 休憩スペース

客室は純和風で、さほど広くはないものの老舗旅館ならではの落ちついた風情。

食事は部屋食ではなく、広間での提供でした。

なお、食事については写真が残っておらずメモもありませんが、和風懐石で味や内容は標準的だったかと思います。(逸品だったり、NGの場合はたいていメモに残すので・・・。)

【写真 上(左)】 客室

【写真 下(右)】 回廊と泉源

夕食前に庭園の散策に出てみました。

主庭を回廊で囲むようなつくりで、主庭に泉源とふたつの湯畑があります。

【写真 上(左)】 上方からの泉源

【写真 下(右)】 泉源付近

【写真 上(左)】 温泉櫓

【写真 下(右)】 泉源

湯畑の説明書きには、銅パイプを仕込み冷水を通水している湯畑に90℃の源泉を注ぎ、加水なしで湯温を下げていること、熱交換で温度の上がった水を浴場のシャワーに有効利用していることなどが記されています。

【写真 上(左)】 第一湯畑

【写真 下(右)】 第二湯畑

館内掲示によると泉温は92℃。浴場の湯口は70~80℃とあるので、この湯畑や送湯途中で減温されているのだと思います。

【写真 上(左)】 湯畑のしくみ

【写真 下(右)】 温泉の案内

湯畑の上には木板がわたされ、なかは見えません。

源泉とその上に温泉櫓。源泉付近からは湯気があがり、自家源泉宿の趣きゆたか。

源泉は高島鉱泉2号〔下賀茂41号〕(旧第二高島温泉)。昭和33年4月2日の分析書では、泉温摂氏100度の超高温泉となっています。

■ 泉温摂氏100度を示す昭和33年4月2日の温泉分析書

【写真 上(左)】 泉源と温泉ふかし

【写真 下(右)】 温泉ふかし

泉源からよこの温泉ふかし(木の枡)に源泉が引かれ、そこで卵や野菜などをふかしています。ふかしたものは食事に出されていたかもしれません。

また、泉源から回廊に設けられた足湯?にお湯が引かれ、回廊をわたる風に吹かれながら足湯を楽しむことができます。(じつはこの足湯のお湯は確認しておらず、ひょっとして卵茹で場だったかもしれません。)

【写真 上(左)】 ふかし湯(館内掲示より)

【写真 下(右)】 足湯?

--------------------------

浴場は本館1階の大浴場と別棟の露天「銀河の湯」の2ヶ所あり、これとは別に「椿殿」専用の貸切露天「花車」「源氏車」、露天付きの客室もあるようですが、これらは入浴していません。

大浴場は一晩中入浴可(深夜1時に男女交替)、「銀河の湯」は23時までです。

【写真 上(左)】 花車(館内掲示より)

【写真 下(右)】 源氏車(館内掲示より)

【写真 上(左)】 部屋付きの露天(館内掲示より)

【写真 下(右)】 大浴場入口

本館1階の大浴場は、ロビー寄りが「嵯峨」で旧婦人風呂、おくが「山科」で旧殿方風呂。宿泊したときは男女交替制で、それぞれ内湯と露天がありました。

夜は男湯が「山科」でした。

この日はなぜか明るいうちに撮影していないので、いい写真が残っていないのですが、館内掲示していた写真があるので、それとメモを見ながら書き起こしてみます。

脱衣所は、木棚に籐かごの温泉旅館お約束仕様。

内湯はそこそこの広さで、いささか天井が低い感じがしますが、広い窓の向こうに露天と石庭がのぞめるので閉塞感はありません。

カラン14、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 「山科」(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「山科」内湯のオーバーフロー

内湯の浴槽は石縁石敷で数十人はいけそうなもの。

向かって右手の窓よりに黒みかげ石?の湯口があり、さわれないほどの高温源泉を注いでいます。

槽内注排湯はおそらくなく、向かって左手手前にオーバーフロー。

湯温は湯口まわりはかなり熱く、離れるにつれてぬるくなるので、掲示どおりのかけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 「山科」内湯の湯口

【写真 下(右)】 「山科」露天の湯口

露天は岩組み石敷でこちらもかなりの広さがあります。屋根や東屋はありません。

岩のところどころは黄土色に色づき、石灰華らしい析出を出しています。

向かって右の木樋の湯口から熱湯を投入し、左手おくの排湯口から上面排湯。

こちらも槽内注排湯はみあたらず、湯温分布も内湯と同様なのでかけ流しとみました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の脱衣所

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯(館内掲示より)

朝は「嵯峨」が男湯となります。

旧婦人風呂で、「山科」より全体にやや小ぶりな感じがします。

カラン6、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

浴槽の構成は「山科」とほぼ同様ですが、内湯は赤みかげ石造で湯口も赤みかげ石です。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の内湯-1

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯-2

【写真 上(左)】 「嵯峨」の洗い場

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯湯口

露天は、「山科」よりも岩組みが低く外光が入るので、こちらの方が明るい感じがします。

岩組み伊豆石敷きで、石組みの湯口から高温源泉を投入し、ほぼ同量を上面排湯するかけ流し仕様です。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天-1

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天-2

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天-3

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天の湯口

【写真 下(右)】 「嵯峨」の露天の排湯

本館2階おくに庭園大野天風呂「銀河の湯」があります。

こちらは男女固定制で、手前本館寄りが男湯、おくが女湯です。

【写真 上(左)】 アプローチ

【写真 下(右)】 「銀河の湯」入口

【写真 上(左)】 「銀河の湯」男湯(館内掲示より)

【写真 下(右)】 「銀河の湯」女湯(館内掲示より)

切妻造の風流な浴舎で、入ってすぐの脱衣場は木棚に籐かご。

暖簾をくぐるとすぐに鉄平石造の露天の内床です。

振り返ると「温泉蒸風呂」の扉がありますが、閉鎖中でした。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」脱衣所

【写真 下(右)】 「銀河の湯」暖簾

【写真 上(左)】 「銀河の湯」浴舎

【写真 下(右)】 温泉蒸し風呂

「銀河の湯」露天は、豪壮な石組み伊豆石敷きで15人以上は優にいけます。

石組みを配した築山はそのまま裏山につづき、野趣あふれるたたずまい。

このあたりは、さすがに老舗宿の風格を感じます。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」-1

【写真 下(右)】 「銀河の湯」-2

【写真 上(左)】 「銀河の湯」-3

【写真 下(右)】 「銀河の湯」-4

全体にやや浅めなのは残念ですが、その分お湯の冷めが速く、回転がよくなるのはメリットか。

踏み込み部分のみ屋根が掛かっていますが、ほとんどは露天です。

カラン2、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

【写真 上(左)】 「銀河の湯」湯口まわり

【写真 下(右)】 「銀河の湯」湯口

山側の石組みの湯口からかなりの量の熱湯を注ぎ込み、浴舎側の排湯口からほぼ同量を上面排湯。

槽内注排湯はおそらくなく、湯口まわりはかなり熱く、離れるにつれてぬるくなるので、かけ流しかと思います。

場所により温度幅がかなりあるので、好みの湯温で湯あみを楽しむことができます。

客室にも内風呂がついていました。

なぜか写真がないのですが、メモには「蛇口は全開で25L/minほど、湯温安定後はゲキ熱でやむなく加水。お湯のイメージは銀河の湯湯口と同様。」とありました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の内湯湯口

【写真 下(右)】 「嵯峨」の内湯の湯色

お湯のイメージは、どの浴槽も大差ありません。

ただし、鮮度感は銀河の湯と大浴場露天で高く、大浴場内湯はやや鮮度感がよわい感じもありました。

【写真 上(左)】 「嵯峨」の露天の析出

【写真 下(右)】 「銀河の湯」の湯色と析出

ほぼ無色透明で浮遊物はほとんどなし。

かなり強い塩味と苦味。土類系析出つきの高張泉ながら、不思議なことに湯の香はほとんど感じません。

アルカリ性起源と思われるツルすべに土類系のギシギシと明瞭なとろみを帯びた複雑な湯ざわりで、浴後は肌がつるつるになります。

高張性の土類まじりの強鹹味食塩泉。しかも相当量の硫酸塩も含みながら、やさしい浴感でほてりもよわく、しかも浴後は湯づかれせずおだやかにぬくもる上質なお湯です。

濃度や成分構成が似ている伊豆山温泉とはイメージがまったく異なり、「温泉は入ってみないとわからない。」という原点にあらためて引き戻されました。

このような、歴史も風情も備えた老舗旅館がその幕を閉じてしまったのはとても残念なことです。

Web情報(観光経済新聞Web)では、伊古奈観光開発の経営破綻の背景として「同社は1937年設立。数寄屋造りの純和風を特色とした伊豆半島屈指の老舗高級旅館『伊古奈』を経営し、バブル期の1986年に約10億円を投じて改装オープン。営業拡大を図ったが、その後の不況と群発地震などの自然災害から集客数が減少傾向をたどり経営が急速に悪化。業績の回復が見込めない中、抜本的再建策が必要と判断、今回の措置に至った。」と報じています。

バブル崩壊前夜の約10億円の投資もきびしいですが、『平成26年版 新 南伊豆のすがた』/静岡県賀茂地域政策局 (管内:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)の「宿泊客数と入湯客数の推移」をみると、南伊豆方面の宿泊客数は平成3年(1991年)をピークに平成23年(2011年)までの20年間、一貫して下落していたことがわかります。

※『平成26年版 新 南伊豆のすがた/宿泊客数と入湯客数の推移』/静岡県賀茂地域政策局

※ いちばん上の折れ線が宿泊客数(管内:下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)です。

「伊古奈」の経営破綻は2008年、閉館は2013年頃とみられるので、この宿泊客の長期低落の影響も大きいと思われます。

↑ の統計では2011年~2015年の宿泊客数は横バイに転じているものの、その後の消費税増税、新型コロナ禍などマイナス要因が重くのしかかり、予断を許さない状況とみられます。

伊豆八十八ヶ所霊場復興などの追い風要因もあるので、なんとかこの苦境を乗り切ってにぎわいを取り戻してほしいものです。

〔伊豆八十八ヶ所霊場〕

江戸時代開創と伝わる伊豆全域に広がる弘法大師霊場。

ながらく巡拝者は途絶えていたものとみられますが、昭和50年に伊豆霊場振興会が設立され、復興が始まりました。

公式WebもUPされ、このところの御朱印ブームもあって近年、巡拝者が増えている模様です。

初番発願所は伊豆市田沢の嶺松院、八十八番結願所は修善寺および修善寺奥の院。

全行程は460㎞で札所は伊豆半島全域に及びますが、とくに南伊豆町に多く立地しています。

下賀茂温泉の金嶽山 慈雲寺は第64番、下賀茂温泉そばの加納地区にある五峰山 保春寺は第63番の札所となります。

伊豆八十八ヶ所霊場は結願していますので、いくつか御朱印をご紹介します。

無住のお寺も多くなかなか手ごわいですが、伊豆の温泉めぐりと併せじっくり回っていくのも面白いかと思います。

【写真 上(左)】 発願所 嶺松院の御朱印

【写真 下(右)】 結願所 修善寺の御朱印

【写真 上(左)】 結願所 修善寺の御朱印

【写真 下(右)】 下賀茂、加納の保春寺の御朱印

〔 源泉名:高島鉱泉2号(下賀茂41号) 〕 <H14.3.19分析>

Na・Ca-塩化物温泉 92.4℃、pH=8.1、120L/min動力、成分総計=11.34g/kg

Na^+=2712mg/kg (60.91mval%)、Ca^2+=1381 (35.57)、Mg^2+=8.7

Cl^-=6719 (98.52)、、Br^-=12.5、SO_4^2-=106.3 (1.15)、HCO_3^-=29.3

陽イオン計=4340 (197.3mval)、陰イオン計=6867 (192.4mval)、メタけい酸=120.2、メタほう酸=4.7、遊離炭酸=3.6

〔 源泉名:第二高島温泉 〕 <S33.4.2分析>

食塩泉(緩和性高張高温泉) 100℃、pH=8.2、540L/min動力無、成分総計=14191mg/kg

Na^+=4521mg/kg (82.15mval%)、Ca^2+=695.2 (14.49)、Mg^2+=23.54、Fe^2+=0.12

Cl^-=8355 (98.40)、、Br^-=4.495、SO_4^2-=155.5 (1.35)、HCO_3^-=30.22

陽イオン計=5478 (239.43mval)、陰イオン計=8545 (239.43mval)、メタけい酸=167.9

※温泉利用掲示(館内掲示より抜粋)

当館の湯船は加水をしております。

理由と致しましては、源泉温度が92℃と非常に高い為清掃終了後に湯船を溜める際加水を行い適温に保っております。

加水の割合は季節により異なりますが40%~60%になります。

湯船が十二分に溜まった後は、70℃~80℃の源泉のみで温度調節しております。

量は適温を保つ量だけとなっております。循環及び加熱は一切致しておりません。

〔 2021/08/31UP (2008/12入湯)) 〕

※ このレポは2008/12入湯時のものです。

【 BGM 】

■ 夢の途中(LIVE) - KOKIA

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 熱海温泉(上宿)「上宿新宿共同浴場」 / 法界山 誓欣院

数年ぶりに温泉のレポ記事を書こうと思うのですが、新型コロナ禍が収まる気配をみせないなか、現役施設のレポはどうかな? とも思うので、しばらくは休廃業となった施設をレポしていきます。

熱海温泉には、水口共同浴場、水口第二共同浴場、渚共同浴場、清水町浴場、山田湯、駅前温泉浴場、そして上宿新宿共同浴場など、いくつかの共同浴場がありました。

熱海はもともと内湯が主力の温泉地で、共同浴場など外湯の数は多くありませんでした。

熱海の温泉は高温で塩分を含むものが多く、温泉施設の維持にはコストがかかり、温泉組合員の減少などの問題も顕在化していました。

そんなこともあってか、これらの貴重な共同浴場の多くは近年相次いで休廃業となり、現在外来客が入浴できる施設は数少なくなりました。

熱海の共同浴場はもともと地元住民向けの施設が多く、その入浴難易度はかなり高いものでした。

Web上のレポも多くはないので、順次記録の意味でUPしていきたいと思います。

今回は「上宿(かみしゅく)新宿共同浴場」。

「関東周辺立ち寄り温泉みしゅらん」で特集いただいた記事のリニューアル版です。

※ この施設は平成21年(2009年)に廃止されました。下記は営業時のデータです。

熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」

熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」

住 所 :静岡県熱海市上宿町6-2

電 話 :0557-81-5773

時 間 :14:30~20:20 / 不定休

料 金 :400円

廃止施設ですが、以前の情報や雰囲気を記録するため、極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯は2005年11月および2008年4月で、主に2005年11月をベースに書いています。

【写真 上(左)】 外観(2005年)

【写真 下(右)】 男湯(2008年)

市内上宿地区にある共同浴場です。

やませみさんから「明治期の大湯の分析にひじょうに近い」という情報をいただき、たまらず突入しました。

場所は市役所の山側、上宿地区。大湯間欠泉から糸川を一本隔てた位置にあります。

市役所となりの中央町公共Pが近いですが混んでいて入れにくく有料なので、スーパー「マックスバリュ」のPにとめて(なにか買い物をすれば2時間まで無料)歩いて行ったほうがいいかも。徒歩4.5分です。

【写真 上(左)】 観音橋

【写真 下(右)】 入口(2008年)

【写真 上(左)】 糸川側から

【写真 下(右)】 糸川への排湯

市役所の前を通り「ニューフジヤホテル」手前(糸川を渡る橋の手前)の路地を山側に入り、温泉寺を左にみてそのすぐ先にある誓欣院参道の観音橋のたもと。

「山田湯」や「渚浴場」にくらべるとぜんぜんわかりやすいです。

朱塗りの橋と共同浴場の白壁、その上に誓欣院の鐘楼と山門が重なり見ごたえがあります。

【写真 上(左)】 内廊下(2005年)

【写真 下(右)】 番台(2008年)

総木造の館内に男女別の浴場。

小さな番台と壁に祀られた神棚、木格子の脱衣棚に年季入った台秤など、共同浴場ならではの風情をただよわせています。

なお、番台は無人のときがあるようなので、小銭で400円用意していったほうがいいかと。

【写真 上(左)】 脱衣所-1(2005年)

【写真 下(右)】 脱衣所-2(2005年)

扉をあけると浴室。

浴室は思いのほか広く、左右の壁面にカラン(計8位)、中央に椅子と桶が山型に積まれています。

【写真 上(左)】 男湯(2005年)

【写真 下(右)】 女湯(2008年)

奥に水色タイル貼3-4人のふたつの浴槽があり、向かって右が熱湯槽、左が適温槽。

ともに石膏の析出と緑青におおわれたカランからゲキ熱の源泉を投入で、よこにうめ水用の水カランもあります。

【写真 上(左)】 男湯適温槽(2008年)

【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2008年)

こういう場合は、外来客は熱湯槽の水カランは使わないのが暗黙のルールで、熱湯槽はゲキ熱でしたが、あとから入ってきた常連さんが水を入れてくれました。

なお、熱湯槽の表示は2005年は「あつい湯」、2008年は「上り湯」で、2008年時点では熱湯槽は上がり湯専用になっていたかもしれません。

共同浴場につきアメニティ類はなし。

常連さんによるとお湯は湯前神社あたりから引いていて、ここにくると70℃くらい、熱交換で冷ましているがそれでも熱いとのこと。

なお、温泉分析書記載の源泉名は「熱海19号泉・野村湯」。

熱海市発行の「熱海温泉誌」(2017年)記載の「昭和11年(1936年)頃の温泉源地一覧」によると、「野村湯」は温泉番号65番、熱海町有、掘削深度49.10m、所在地番は本町447-2となっています。

【写真】 男湯適温槽の湯口(2005年)

熱交換でつくられる真湯のお湯がカランから出るのがありがたいとも・・・。

そういえば(2005年)夏に行った蔵王でも、真湯の浴槽やカランがあるのが宿のウリになるという話をききました。

温泉好きはカランも温泉だと嬉しいものですが、強くて熱いお湯の温泉地では、そんなものなのでしょう。

【写真 上(左)】 男湯適温槽(2005年)

【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2005年)

やや懸濁したお湯は弱い苦味と強いながらもどこかまろみを感じる塩味。

おだやかな磯の香が香り立ち、等張泉らしい適度な重みに明瞭なとろみと土類系の肌に食い込んでくるような力強さが加わるすばらしいもの。

このとろみは、たぶんメタけい酸=271.0mg/kgによるものと思います。

熱海がお湯のよさで語られることは意外と少ないですが、熱海本来のお湯は、力感と深みをあわせ持つこのようなすぐれモノのお湯だったのでしょうか。

やませみさん情報では、「近ごろ空洞化による組合員の減少で存続がきびしい状況」とのことですが、たしかに16時台で2人とゲキ空きで、やはり運営がたいへんなのかも・・・。

熱海の共同浴場は一見客にはきびしいという説もありますが、こちらは番台の方も常連さんも親切で、いろいろお話もうかがえて楽しく入れました。

雰囲気もお湯もすばらしい共同浴場なので、ここはおすすめです。(ただし、あくまでも共同浴場なので入浴にあたってはマナー厳守が必要かと。)

2008年4月に再度入湯しましたが、お湯はぬるめで想定外の強カルキ臭があったので早々に退散しました。

あの素晴らしいお湯がカルキ湯と化したことに割り切れないものを感じましたが、この風情ある共同浴場は平成21年(2009年)に廃止され、現在は誓欣院の墓地となっています。

熱海はこのところ復権気味の温泉地ともいわれ、とくに若い客層が増えているといわれます。

その理由としてロケ地としてメディア露出が増えたこと(→関連記事)や外資系施設の増加によるインバウンド客の増加などもあるかと思います。

地魚料理を積極導入するなど、商店街の頑張りもあるかもしれません。

コロナ禍のなか、当面はインバウンド客は望めない反面、東京への好アクセスを見込んで移住やリゾートワークのニーズが増える可能性もあり、熱海の将来性については不透明感が増しています。

華やかな歴史やさまざまな資源をもつ素晴らしい温泉地なので、一部の「勝ち組」だけでなく、街全体が潤うかたちで発展していけるといいですね。

Na・Ca-塩化物温泉 87.5℃、pH=8.0、湧出量不明、成分総計=8.873g/kg

Na^+=2035.0mg/kg、Ca^2+=1057.0、Fe^2+=1.4、Cl^-=4983.0、SO_4^2-=180.7、I^-=5.4、メタけい酸=271.0、メタほう酸=8.3

<H9.1.14分析> (源泉名:熱海19号泉・野村湯)

せっかくなので、誓欣院もご紹介します。

ただし、参拝時の画像をHDD不調でなくしてしまったので、山内の画像はありません。

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

法界山 誓欣院

公式Web

熱海市上宿町6-3

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 誓欣院の参道

【下(右)】 誓欣院の御朱印

浄土宗の古刹で「せいごんいん」と読みます。

もとは真言宗の道光寺で、天正十七年(1589年)浄土宗明珠庵と改めました。

承応三年(1654年)、千葉常周の持念仏であった恵心僧都作「阿弥陀如来」を善譽誓欣上人が御本尊としてこの地に遷化されて開山。

のちに開山の徳を慕って浄土宗 法界山 誓欣院と改めました。

万治三年(1660年)の大火で焼失したものの、芝増上寺の聞誉随範上人により寛政九年(1757年)現在の湯前神社東側に再建。

再建された堂宇もふたたび火災をこうむり、廃寺の危機となりましたが安政七年(1778年)芝増上寺の了諦上人により現在地に再興されいまに至ります。

画像をなくしてしまったので山内の紹介は控えますが、公式Webによると、本堂、庫裏ともに初島の松材を使ったもの。

昔から芝増上寺との関係が深く、本堂屋根には「葵の御紋」が使用されているとのことです。

また、インド大菩提会事務総長ジナラタナ師が奉戴して昭和41年当山に伝授された仏舎利が、仏舎利奉安殿に奉安されています。

山内には樹齢推定800年 幹周約4メートルのクロマツ(雄松)の大木があります。

この松の大木に触れ参拝祈願した、子宝に恵まれない人が参拝後に子を授かったと言われたため、「子宝の松」と命名されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

中央に三寶印と南無阿弥陀佛の六字御名号の揮毫と「舎利奉安の寺院」の揮毫。

右に「本尊 阿彌陀如来」の印判。

左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Webには御朱印の案内もあり、授与に積極的なお寺様とみられます。

なお、そばにある温泉寺でも御朱印を授与されています。(→熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印)

【写真 上(左)】 温泉寺の参道

【下(右)】 温泉寺の御朱印

【 BGM 】

今を抱きしめて - YOSHIKI(X JAPAN) NOA(1993年)

熱海温泉には、水口共同浴場、水口第二共同浴場、渚共同浴場、清水町浴場、山田湯、駅前温泉浴場、そして上宿新宿共同浴場など、いくつかの共同浴場がありました。

熱海はもともと内湯が主力の温泉地で、共同浴場など外湯の数は多くありませんでした。

熱海の温泉は高温で塩分を含むものが多く、温泉施設の維持にはコストがかかり、温泉組合員の減少などの問題も顕在化していました。

そんなこともあってか、これらの貴重な共同浴場の多くは近年相次いで休廃業となり、現在外来客が入浴できる施設は数少なくなりました。

熱海の共同浴場はもともと地元住民向けの施設が多く、その入浴難易度はかなり高いものでした。

Web上のレポも多くはないので、順次記録の意味でUPしていきたいと思います。

今回は「上宿(かみしゅく)新宿共同浴場」。

「関東周辺立ち寄り温泉みしゅらん」で特集いただいた記事のリニューアル版です。

※ この施設は平成21年(2009年)に廃止されました。下記は営業時のデータです。

熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」

熱海温泉(上宿) 「上宿新宿共同浴場」住 所 :静岡県熱海市上宿町6-2

電 話 :0557-81-5773

時 間 :14:30~20:20 / 不定休

料 金 :400円

廃止施設ですが、以前の情報や雰囲気を記録するため、極力以前のレポの内容を手を加えずに残しています。

入湯は2005年11月および2008年4月で、主に2005年11月をベースに書いています。

【写真 上(左)】 外観(2005年)

【写真 下(右)】 男湯(2008年)

市内上宿地区にある共同浴場です。

やませみさんから「明治期の大湯の分析にひじょうに近い」という情報をいただき、たまらず突入しました。

場所は市役所の山側、上宿地区。大湯間欠泉から糸川を一本隔てた位置にあります。

市役所となりの中央町公共Pが近いですが混んでいて入れにくく有料なので、スーパー「マックスバリュ」のPにとめて(なにか買い物をすれば2時間まで無料)歩いて行ったほうがいいかも。徒歩4.5分です。

【写真 上(左)】 観音橋

【写真 下(右)】 入口(2008年)

【写真 上(左)】 糸川側から

【写真 下(右)】 糸川への排湯

市役所の前を通り「ニューフジヤホテル」手前(糸川を渡る橋の手前)の路地を山側に入り、温泉寺を左にみてそのすぐ先にある誓欣院参道の観音橋のたもと。

「山田湯」や「渚浴場」にくらべるとぜんぜんわかりやすいです。

朱塗りの橋と共同浴場の白壁、その上に誓欣院の鐘楼と山門が重なり見ごたえがあります。

【写真 上(左)】 内廊下(2005年)

【写真 下(右)】 番台(2008年)

総木造の館内に男女別の浴場。

小さな番台と壁に祀られた神棚、木格子の脱衣棚に年季入った台秤など、共同浴場ならではの風情をただよわせています。

なお、番台は無人のときがあるようなので、小銭で400円用意していったほうがいいかと。

【写真 上(左)】 脱衣所-1(2005年)

【写真 下(右)】 脱衣所-2(2005年)

扉をあけると浴室。

浴室は思いのほか広く、左右の壁面にカラン(計8位)、中央に椅子と桶が山型に積まれています。

【写真 上(左)】 男湯(2005年)

【写真 下(右)】 女湯(2008年)

奥に水色タイル貼3-4人のふたつの浴槽があり、向かって右が熱湯槽、左が適温槽。

ともに石膏の析出と緑青におおわれたカランからゲキ熱の源泉を投入で、よこにうめ水用の水カランもあります。

【写真 上(左)】 男湯適温槽(2008年)

【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2008年)

こういう場合は、外来客は熱湯槽の水カランは使わないのが暗黙のルールで、熱湯槽はゲキ熱でしたが、あとから入ってきた常連さんが水を入れてくれました。

なお、熱湯槽の表示は2005年は「あつい湯」、2008年は「上り湯」で、2008年時点では熱湯槽は上がり湯専用になっていたかもしれません。

共同浴場につきアメニティ類はなし。

常連さんによるとお湯は湯前神社あたりから引いていて、ここにくると70℃くらい、熱交換で冷ましているがそれでも熱いとのこと。

なお、温泉分析書記載の源泉名は「熱海19号泉・野村湯」。

熱海市発行の「熱海温泉誌」(2017年)記載の「昭和11年(1936年)頃の温泉源地一覧」によると、「野村湯」は温泉番号65番、熱海町有、掘削深度49.10m、所在地番は本町447-2となっています。

【写真】 男湯適温槽の湯口(2005年)

熱交換でつくられる真湯のお湯がカランから出るのがありがたいとも・・・。

そういえば(2005年)夏に行った蔵王でも、真湯の浴槽やカランがあるのが宿のウリになるという話をききました。

温泉好きはカランも温泉だと嬉しいものですが、強くて熱いお湯の温泉地では、そんなものなのでしょう。

【写真 上(左)】 男湯適温槽(2005年)

【写真 下(右)】 男湯熱湯槽(2005年)

やや懸濁したお湯は弱い苦味と強いながらもどこかまろみを感じる塩味。

おだやかな磯の香が香り立ち、等張泉らしい適度な重みに明瞭なとろみと土類系の肌に食い込んでくるような力強さが加わるすばらしいもの。

このとろみは、たぶんメタけい酸=271.0mg/kgによるものと思います。

熱海がお湯のよさで語られることは意外と少ないですが、熱海本来のお湯は、力感と深みをあわせ持つこのようなすぐれモノのお湯だったのでしょうか。

やませみさん情報では、「近ごろ空洞化による組合員の減少で存続がきびしい状況」とのことですが、たしかに16時台で2人とゲキ空きで、やはり運営がたいへんなのかも・・・。

熱海の共同浴場は一見客にはきびしいという説もありますが、こちらは番台の方も常連さんも親切で、いろいろお話もうかがえて楽しく入れました。

雰囲気もお湯もすばらしい共同浴場なので、ここはおすすめです。(ただし、あくまでも共同浴場なので入浴にあたってはマナー厳守が必要かと。)

2008年4月に再度入湯しましたが、お湯はぬるめで想定外の強カルキ臭があったので早々に退散しました。

あの素晴らしいお湯がカルキ湯と化したことに割り切れないものを感じましたが、この風情ある共同浴場は平成21年(2009年)に廃止され、現在は誓欣院の墓地となっています。

熱海はこのところ復権気味の温泉地ともいわれ、とくに若い客層が増えているといわれます。

その理由としてロケ地としてメディア露出が増えたこと(→関連記事)や外資系施設の増加によるインバウンド客の増加などもあるかと思います。

地魚料理を積極導入するなど、商店街の頑張りもあるかもしれません。

コロナ禍のなか、当面はインバウンド客は望めない反面、東京への好アクセスを見込んで移住やリゾートワークのニーズが増える可能性もあり、熱海の将来性については不透明感が増しています。

華やかな歴史やさまざまな資源をもつ素晴らしい温泉地なので、一部の「勝ち組」だけでなく、街全体が潤うかたちで発展していけるといいですね。

Na・Ca-塩化物温泉 87.5℃、pH=8.0、湧出量不明、成分総計=8.873g/kg

Na^+=2035.0mg/kg、Ca^2+=1057.0、Fe^2+=1.4、Cl^-=4983.0、SO_4^2-=180.7、I^-=5.4、メタけい酸=271.0、メタほう酸=8.3

<H9.1.14分析> (源泉名:熱海19号泉・野村湯)

せっかくなので、誓欣院もご紹介します。

ただし、参拝時の画像をHDD不調でなくしてしまったので、山内の画像はありません。

現在、新型コロナウイルス感染急拡大により、不要不急の外出自粛が要請されています。

また、寺社様によっては御朱印授与を中止される可能性が高くなっています。

以上、ご留意をお願いします。

法界山 誓欣院

公式Web

熱海市上宿町6-3

浄土宗

御本尊 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 誓欣院の参道

【下(右)】 誓欣院の御朱印

浄土宗の古刹で「せいごんいん」と読みます。

もとは真言宗の道光寺で、天正十七年(1589年)浄土宗明珠庵と改めました。

承応三年(1654年)、千葉常周の持念仏であった恵心僧都作「阿弥陀如来」を善譽誓欣上人が御本尊としてこの地に遷化されて開山。

のちに開山の徳を慕って浄土宗 法界山 誓欣院と改めました。

万治三年(1660年)の大火で焼失したものの、芝増上寺の聞誉随範上人により寛政九年(1757年)現在の湯前神社東側に再建。

再建された堂宇もふたたび火災をこうむり、廃寺の危機となりましたが安政七年(1778年)芝増上寺の了諦上人により現在地に再興されいまに至ります。

画像をなくしてしまったので山内の紹介は控えますが、公式Webによると、本堂、庫裏ともに初島の松材を使ったもの。

昔から芝増上寺との関係が深く、本堂屋根には「葵の御紋」が使用されているとのことです。

また、インド大菩提会事務総長ジナラタナ師が奉戴して昭和41年当山に伝授された仏舎利が、仏舎利奉安殿に奉安されています。

山内には樹齢推定800年 幹周約4メートルのクロマツ(雄松)の大木があります。

この松の大木に触れ参拝祈願した、子宝に恵まれない人が参拝後に子を授かったと言われたため、「子宝の松」と命名されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

中央に三寶印と南無阿弥陀佛の六字御名号の揮毫と「舎利奉安の寺院」の揮毫。

右に「本尊 阿彌陀如来」の印判。

左には山号院号の揮毫と寺院印が捺されています。

公式Webには御朱印の案内もあり、授与に積極的なお寺様とみられます。

なお、そばにある温泉寺でも御朱印を授与されています。(→熱海温泉&湯河原温泉周辺の御朱印)

【写真 上(左)】 温泉寺の参道

【下(右)】 温泉寺の御朱印

【 BGM 】

今を抱きしめて - YOSHIKI(X JAPAN) NOA(1993年)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」

伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」

伊東温泉 「湯川第一浴場・子持湯」住 所 :静岡県伊東市湯川1-16-10

電 話 :0557-36-3211

時 間 :14:00~21:30 / 月休

料 金 :250円

■ 伊豆・伊東観光ガイド

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

伊東の共同浴場では「和田寿老人の湯(和田の大湯)」がスター格で、規模の大きい「毘沙門天芝の湯」も人気がありますが、駅前にある「子持湯」は意外に地味な存在です。

Pがないので車でのアクセスがきびしいのと、14~21:30という短めの営業時間もあいまって、伊東の共同浴場攻略では、やはりアプローチに難のある「湯川汐留の湯」とともに最後に残ったお湯となりました。

この時は伊東の駅そばに泊まったので大手を振っての徒歩アプローチ。

ただし、仕事を終えてから車を飛ばして突入したので、入湯は平日の21時近くとなりました。

【写真 上(左)】 年季入ったサイン

【写真 下(右)】 入口

駅のロータリーに面していますが、あまり目立ちません。

駅から見て右手(下田寄り)の食事処「入船」の左手のオレンジ色のオーニングテントがそれで、左隣はパチンコ店です。

看板はテントに下につつましくあるので、そばまで行かないとそれとわかりません。

【写真 上(左)】 階段

【写真 下(右)】 館内

階段を下った地下にあり、階段下り口は昼間でも薄暗いですが、夜になるとよけいに怪しげな雰囲気を醸し出しています。

「旅のおつかれにご入浴ください。」とのホスピタリティある案内も、一見客にはかえって警戒心を強める役割しか果たしていないのでは?(笑)

この地下に下りていく感じは、草津の「凪の湯」にいささか似ていないでもないですが、猥雑な街なかにある分怪しさ倍増です。

階段下から右に折れて、左手手前が男湯、中央が番台、おくが女湯、右側には別料金(350円~)の個室浴室(家族風呂)が3つあります。

こぢんまりとした脱衣所は地下なので当然窓はなく、昼でも照明がいると思います。

【写真 上(左)】 木製ロッカー

【写真 下(右)】 脱衣所から浴室

脱衣所にはこのエリアによくある木製ロッカー、脱衣所からサッシュ越しに浴場が見える伊豆の共同浴場スタンダードなつくり。

浴場もこぢんまり。半地下的なつくりらしく、ここには窓があります。

クリーム色のタイルの内床中央に水色タイルの浴槽(3-4人)が填め込まれ、まわりの壁面沿いに7つほどのカランを配置。

カランまわりには桶と椅子がところ狭しと並べられ、共同浴場として申し分のない雰囲気です。

窓を空けた外には泉源らしきものがありましたが、定かではありません。

平日20時で3人~独占。カランも温泉かもしれません。

【写真 上(左)】 並ぶ桶と椅子

【写真 下(右)】 脱衣所側から

天井は高くなく、地下浴場なのでややこもり気味ですが、おだかな石膏泉系の湯の香がこもっているので、温泉好きはたまらないかも。

湯船底から熱湯を注入し、縁全面からオーバーフローのかけ流し。溢流量は潤沢で、内床も全面川状態。

国内屈指の湯量をもつ、伊東温泉ならではの湯づかいか。

お湯はやや熱め。伊東のお湯は熱湯揃いで、地元の浴客は、まず身体をしっかり洗って、さっと入って、すくっと出ていきます。港街らしい気っ風のいい入り方です。

このあたりは、じっくりと長湯を楽しむ信州あたりとは明らかに入り方がちがいます。

無色透明のお湯に、わずかに白い浮遊物を浮かべ、硫酸塩泉系らしく、湯中の指先が青白く発光しています。

よわい芒硝石膏味にかなり明瞭な石膏臭。

きしきしとツルすべが拮抗する絶妙な湯ざわりは、高アルカリの硫酸塩泉を裏付けるもの。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 潤沢なオーバーフロー

温まりが強いお湯です。

熱湯ということもありますが、鮮度感がすこぶる高く、お湯の鮮度で温まるという感じ。

とろみはさほど感じられず清澄なイメージのお湯で、さっと入りさっと上がってその真価がわかるお湯では?

浴後の湯切れもよく、ほんとうに気っ風のいいお湯です。

この鮮度感と浴場の佇まいは、伊東の共同浴場のなかでも強く印象に残りました。

それにしても、駅前の地下浴場でこの鮮度と湯の香を繰り出すとは・・・。

まさしく伊東、おそるべし。

〔 源泉名:岡221号(岡温泉)と湯川1号(湯川温泉)の混合泉 〕 <H20.3.7分析>

単純温泉(Na・Ca-SO4・Cl型) 42.3℃〔55.6℃(岡221号)/27.5℃(湯川1号)〕、pH=8.4、湧出量184L/min(岡221号)/200L/min(湯川1号)、成分総計=0.799g/kg

Na^+=154.9mg/kg (62.18mval%)、Ca^2+=74.2 (34.13)

Cl^-=139.7 (34.99)、SO_4^2-=313.9 (58.08)、HCO_3^-=44.2

陽イオン計=236.6 (10.84mval)、陰イオン計=499.5 (11.26mval)、メタけい酸=58.8

※ 採水地は「湯川第二共同浴場」となっているので、湯川第二浴場(弁天の湯)と同一の源泉使用とみられます。

※ 分析書上の泉温は42.3℃ですが、55.6℃の岡221号をベースに、27.5℃の湯川1号の混合で湯温を調節しているとみられ、実際はもっと高めの泉温で使用していると思います。

〔 2015/07/07UP (2012/06入湯) 〕

E139.5.44.700N34.58.13.650

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆山温泉 「伊豆山浜浴場」 〔 Pick Up温泉 〕

<伊豆山温泉 「伊豆山浜浴場」>

(静岡県熱海市伊豆山579-37、14:30~21:00、木休、350円、0557-80-0210)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

■ 紹介ページ (伊豆山温泉旅館組合Web)

伊豆山温泉の名湯、”走り湯”をつかう共同浴場。

1度目は場所がわからず、2度目は機械故障、3度目のトライにしてようやく入湯。

でも、正月時間だったので、ぎりぎり10分くらいの入湯でした。

このみのお湯につきこのままで済ますわけにはいかず(笑)、4度目のトライでじっくりと堪能。

完全版レポをUPします。

場所は、「偕楽園」の上手。

走り湯や「うみのホテル中田屋」とはアプローチがちがい、1本湯河原寄りの小路(逢初橋北側)を海側に入って道なり。

細くて段差の多い道なので大型車や車高の低い車は要注意。ただし付近は駐禁の可能性が高く、海沿いは伊豆山漁港そばなので駐車厳禁。

どこかに車を停めて歩いてアプローチするのがよろしいかと。

【写真 上(左)】 国道から階段を下ります(2013)

【写真 下(右)】 伊豆山神社へ続く階段(2013)

よこの階段は、海側の”走り湯”から山手の伊豆山神社まで延々とつづく参道。ピンク色の殺風景なビルの1階にあります。

【写真 上(左)】 階段から(2013)

【写真 下(右)】 入口(2013)

【写真 上(左)】 営業案内(2013)

【写真 下(右)】 脱衣所(2007)

15時少し前に突入しましたが、正月時間ということで15時まで。

当番のおばちゃんのご厚意で入湯できたものの、ぬる湯槽のほうはすでにお湯が抜かれていました。(3度目トライ)

【写真 上(左)】 浴場(2007)

【写真 下(右)】 浴槽(2007)

4度目トライ時は「水葉亭」に泊まって歩いて行ったので、じっくりと入れました。この時は日曜17時で独占~4人。

階段の途中から入り、手前左手が男湯、奥が女湯。

脱衣所はわりに広めでこざっぱり、木板の床の感触が気持ちいいです。

【写真 上(左)】 浴場(2013)

【写真 下(右)】 別の角度から(2013)

窓が小さくやや暗めの浴場は共同浴場にしてはまあまあ広めで、水色のタイル貼2-3人の浴槽が隣あってふたつ。

右手が熱湯、左がぬる湯。(”ぬる湯”と掲示あるものの、適温かやや熱いくらい。)

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーともたぶんなし。

椅子、桶などが整然と並べられている様は、さすがに共同浴場。浴客もほとんど地元客で、正統派共同浴場的な雰囲気をもっています。

【写真 上(左)】 熱湯槽(2007)

【写真 下(右)】 湯口(2007)

ごついコックつきカランを布製湯の花キャッチャー経由で塩ビパイプに注ぎ込み、そこから浴槽内に注入。源泉はゲキ熱なので手に触れられぬよう注入方式にしているのかも。

コックをひねるとゲキ熱源泉が吹き出してきました。(3度目)

熱湯の絞り投入につき、オーバーフロー量は多くはないものの源泉かけ流しです。

緑色にうすにごったお湯は43~44℃ほどの熱湯で浮遊物はほとんどなし。

強塩味につよい苦味。この強苦味が走り湯の特長です。

湯の香はよわく、わずかに磯の香を感じる程度。

【写真 上(左)】 湯色&湯口(2007)

【写真 下(右)】 走り湯泉源(2007)

土類食塩泉的なひっかかりとぺとぺと感のあるお湯ながら、うらでしっかりとろみが効いていて、土類食塩泉らしからぬ格調の高さを感じます。

総成分=9242.1mg/kg程度とは思えないみっしりとした力感、肌に食い込むような入り応えとつよいあたたまりがあります。

さすがに名湯”走り湯”。

有無をいわせぬ存在感は、名湯ひしめく熱海界隈でも横綱格かと思います。

「偕楽園」の”走り湯”もいいですが、共同湯で味わう”走り湯”は、やはりひと味ちがうものがあります。

おばちゃんの話しによると、熱湯浴槽は加水なし源泉100%を入れている。引湯していったんタンクにためてから注いでいるので、まだしも入れる温度になるとのこと。

伊豆山にはかつて「般若院浴場」という凄みのある名湯がありましたが、2005年春に取り壊されてしまったので、伊豆山ではここが唯一の共同浴場となりました。

「般若院浴場」はこことはまったくニュアンスのちがうお湯でした。

伊豆山温泉はかつて、ふたつのたぐいまれな名湯を味わえる共同浴場をもっていたわけで、温泉マニアには一目も二目もおかれていました。

〔 源泉名:第2走り湯 〕 <S58.8.23分析>

Ca・Na-塩化物泉 71℃、pH=7.6、湧出量不明、総成分=9242.1mg/kg

Na^+=1170.0mg/kg 、Mg^2+=25.7、Ca^2+=2140.0、Fe^2+=0.3

Cl^-=4858.0、Br^-=16.6、I^-=6.3(?)、SO_4^2-=853.2、HCO_3^-=32.6

メタけい酸=77.5、メタほう酸=6.4

<温泉利用掲示>

加水:あり

〔 2014/11/08UP (2007/01・2013/02入湯) 〕

E139.5.18.804N35.6.29.748

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)

あけましておめでとうございます。

昨年後半は超多忙で、ほとんどUPできませんでした。

今年はなんとかピッチをあげていきたいと思います。

伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)

伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)

住 所 :静岡県伊豆の国市長岡157-5 (旧 田方郡伊豆長岡町)

電 話 :055-948-0776

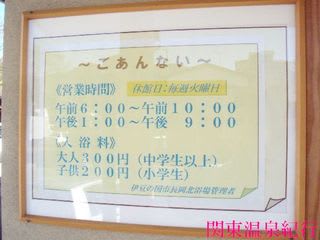

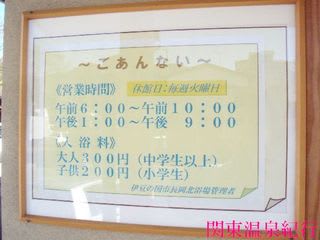

時 間 :6:00~10:00/13:00~21:00 / 火休

料 金 :300円

■ 紹介ページ (伊豆の国市Web)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (伊豆の国市観光協会Web)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

中伊豆の名湯、伊豆長岡温泉は源氏山をはさんで西が長岡温泉、東が古奈温泉と通称されます。西の長岡温泉には外来客も利用できる共同浴場が北と南にふたつあります。

北共同浴場が2005年に建て替えリニューアルされて「湯らっくすのゆ」という愛称になりました。

なお、南共同浴場もその後リニューアルされ、長岡温泉のふたつの共同浴場は、ともに真新しいたたずまいとなっています。

【写真 上(左)】 湯らっくす公園

【写真 下(右)】 湯らっくす公園の足湯

場所は「湯らっくす公園」のそばですが、アプローチは公園南側の路地経由。

長岡温泉街からだと北側を回り込むルートとなり判りにくいので、R414経由で「湯らっくす公園」手前の路地を右折した方がいいかも。

Pは10台弱と共同浴場にしては充実しています。(伊豆長岡温泉は温泉街に駐車場がすくないのが難点ですが、ここはP完備でこれは貴重。)

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 立派な施設です

建物も共同浴場というには立派で、車椅子スロープがどーんと設置されていてどことなく公民館のようなイメージ。よく整備されていて外来客でも入りやすい感じの施設です。

券売機でチケットを購入して入場。

フロント方式で、手前左が女湯、右手奥が男湯でした。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 営業案内

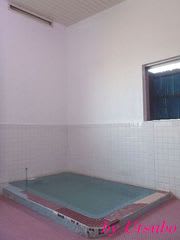

浴場は広くなく、黒みかげ石枠水色丸タイル貼のオーソドックスな浴槽ひとつとシンプル。

立派な外観のわりにあまり広くないので、混むと居どころがなくなるかも・・・。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

年末13時で独占~5人。まだ昼過ぎというのになかなかの入り込み。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 掲示

白い石膏の析出のでた黒みかげ石の湯口からゲキ熱のお湯を投入。

槽内注排湯はなく、全量をオーバーフローは文句なくかけ流しでしょう。

お湯はゲキ熱で44℃はかるくあったかと思います。(43~44℃に設定し加水しないとの掲示あり、湯温が高いのは伊豆長岡の共同浴場の特徴です。)

無色透明で浮遊物のほとんどない清澄なお湯は、ゲキ熱すぎて味不明、よわい芒硝臭。

「湯らっくす公園」飲泉所のお湯では、よわいながらやわらかな石膏芒硝味臭が感じられました。

ヌルすべの湯ざわりはあるものの、何となくハードな感じのするお湯で、つよいあたたまりは湯温だけでなく、硫酸塩成分のなせるワザかもしれぬ。

高アルカリの硫酸塩泉らしい複雑な湯ざわりは、名湯といわれる古湯でしばしば楽しめるたぐいのもの。

公民館的なたたずまいからすると期待薄な感じがしますが、なかなかどうしてお湯は相当なものです。

新しい施設でも湯づかいに安易に妥協しないのは、さすがに往年の名温泉地の矜持かと思いました。

〔 源泉名:伊豆長岡温泉事業協同組合 第一貯湯槽・第二貯湯槽の混合泉 〕 <H17.6.17分析>

<第一貯湯槽/第二貯湯槽 >

アルカリ性単純温泉(Na-SO4・Cl型) 59.9℃/62.3℃、pH=9.0/9.0、湧出量不明、成分総計=0.595g/kg/0.610g/kg

Na^+=157.2mg/kg (87.80mval%)/163.5mg/kg (mval%)、Ca^2+=17.7 (11.30)/19.6 (43.66)

Cl^-=120.5 (42.66)/116.6 (50.27)、SO_4^2-=178.4 (46.55)/196.4 (50.06)、HCO_3^-=30.1/14.4、CO_3^2-=10.8/16.3

陽イオン計=177.8 (7.79mval)/185.6、陰イオン計=340.0 (7.97mval)/344.0、メタけい酸=71.0/74.1、メタほう酸=5.7/6.3

【写真 上(左)】 湯らっくす公園の飲泉所

【写真 下(右)】 温泉配湯図

伊豆長岡温泉は現在、伊豆長岡温泉事業協同組合による温泉集中管理方式が導入されており、30を越える源泉を貯湯槽に集めて配湯しています。

複数の源泉を混合して貯湯配湯するこの方式は、正直、温泉好きからは評判のいいものではありません。

しかし、伊豆長岡温泉事業協同組合資料では集中管理に至った背景が丁寧に説明され、「温泉集中管理は、例えば限られた量の商品を或る程度の制約の下に販売する様なもので、その成立の原点を忘れると不満が出るでしょう。お互いに仕入量が0になるのを防ぐために、長年苦心の結果作られた組織であることを、絶えず忘れずに対処することが肝要です。」とあり、この方式の導入が苦渋の選択であったことをうかがわせます。

なお、同資料によると、当初の40源泉を33源泉に集約(集中管理前は87源泉)して経費削減を図っているとのこと。

第一配湯所には#1貯湯槽の配湯制御装置が、第二配湯所には#2.3貯湯槽の配湯制御装置があるようです。

また、第一配湯所には下記の源泉監視・制御データが転送されています。

● 第二配湯所(丸山温泉位置) 8源泉

● 第二配湯所(七福温泉位置) 8源泉

● 第一配湯所(古奈8号源泉位置) 8源泉

● 第一配湯所(#1貯湯槽位置) 10源泉

「湯らっくす公園」内掲示の資料によると、伊豆長岡温泉の温泉集中管理ラインは、源氏山南部に設置された第一タンク(貯湯槽?)と北部の第二・第三タンク(貯湯槽?)の間を、源氏山を一周する環状に敷設され、周辺に点在する古奈、長岡両地区の30以上もの源泉をつないでいます。

公園資料によると、配湯管距離は13,190m、湧出量は源泉38本で1,930L/min、集湯ポンプは34ヶ所、配湯施設は202ケ所となっています。

38本の源泉は下記のとおりです。(第一タンクから時計まわりの順、やませみさんが集約された資料を参考に作成。)

若い源泉番号や趣のある源泉名がみられ、比較的ふるい源泉も残っていることがわかります。

■第一タンク(伊豆長岡温泉事業協同組合事務所/長岡字原掛堰1157-2・長岡交差点そば)

・天野温泉 / N-16 天野57-1 順天堂大静岡病院の東側

・静雲温泉 / N-70 天野573-1 順天堂大静岡病院の南側

・若宮温泉 / N-24 長岡1148-1 長岡交差点の南西

・岩の鼻温泉 / N-66 長岡1322-10 JA伊豆の国長岡の西側

・長岡南温泉 / N-35 長岡1102-24 温泉駅の南側

・長岡7号 / N-18 長岡1110-3 「弘法の湯長岡店」のそば

・猿渡り温泉 / N-34 長岡1332-1 「弘法の湯長岡店」の北側

・大和温泉 / N-29 長岡1342-19 「南山荘」の敷地内?

・長岡5号 / N-10 長岡1065-7 「南山荘」の敷地内

・長岡3号 / N-9 長岡1073-5 「さかなや旅館」の南側

・七福温泉 / N-36 長岡95 「山田家旅館」のそば

・長岡9号 / N-47 長岡116-3 「小松家八の坊」の西側

・菊の湯 / N-6 長岡77-2 「さかや」の南側

・長岡2号 / N-26 長岡108-1 「ロイヤルマンション伊豆長岡」のそば

・長岡1号 / N-11 長岡1042-3 「いづみ荘」の敷地内?

・つつじヶ丘温泉 / N-22 長岡1345-39 「二葉」の北東

・こだま1号 / N-23 長岡609 「こだま荘」の敷地内

・鶴の湯 / N-44 長岡612-2 こだま1号のR414対面水路そば

・長岡6号 / N-3 長岡1032-15 「さかなや夢湯治館」の東側

・丸山温泉 / N-32 長岡984-6 「湯めぐりの宿吉春」の北側

・宮塚温泉 / N-28 長岡953-4 「長岡リハビリ病院」の南側

■第二タンク・第三タンク 長岡字車坂

(あやめ橋南詰/「三養荘」北側)

・白石の湯 / K-13 古奈小坂1209-4 「三養荘」の東側

・菊の湯 / K-19 古奈小坂1147 「おおとり荘」のそば

・古奈3号 / K-12 古奈小坂1139-2 「姫の湯荘」のそば

・古奈7号 / K-24 古奈369-1 「古奈温泉クリニック」の東側河川敷寄り

・小坂千人風呂 / K-6 古奈小坂1179-2 「弘法の湯古奈本店」の敷地内

・たから温泉 / K-1 古奈85-3 「KKR伊豆長岡千歳荘」のそば

・古奈4号 / K-16 古奈241-2 「AXISかつらぎ」のそば

・古奈8号 / K-22 古奈475 「伊古奈荘」のそば

・頼政温泉 / K-23 古奈208-1 「ETハイツ伊豆長岡」のそば

・聚楽温泉 / K-44 古奈774-1 千歳橋南詰の南東の河川敷そば

・無量寿の湯 / K-30 古奈594 曙町集会所の南側

・宝の湯1号 / K-36 古奈182-3 「ホテルサンバレー富士見」の南側

・観音の湯 / K-28 古奈270-3 「伊豆の国市やすらぎの家」の南西側

・花の湯 / K-38 古奈259-3 「正平荘」の東側

・あやめ温泉 / K-4 古奈43-5 「井川館」のそば

・込和田温泉 / K-42 古奈289-2 長岡幼稚園の北東

・多門1号 / N-2 長岡1329-3 「華の湯」の北側

→■第一タンク

■ブランドグルメ

〔 伊豆紅ほっぺ 〕

伊豆長岡町は、JA伊豆の国管轄の田方平野にあり、県内有数のいちごの産地です。

主力品種は「章姫」と「さちのか」を交配し静岡県農林技術研究所で育成された「紅ほっぺ」と「章姫」。出荷時期は1~5月。

JA伊豆の国苺委員会では、「伊豆紅ほっぺ」というネーミングでブランド化を図り、ロゴマークも設定されています。

現地の直売所やいちご狩り園などで、そのおいしさを味わうことができます。

〔 2014/01/07UP (2006/12以降数回入湯) 〕

E138.55.59.316N35.1.46.073

昨年後半は超多忙で、ほとんどUPできませんでした。

今年はなんとかピッチをあげていきたいと思います。

伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)

伊豆長岡温泉 「湯らっくすのゆ」(旧 長岡北浴場)住 所 :静岡県伊豆の国市長岡157-5 (旧 田方郡伊豆長岡町)

電 話 :055-948-0776

時 間 :6:00~10:00/13:00~21:00 / 火休

料 金 :300円

■ 紹介ページ (伊豆の国市Web)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (伊豆の国市観光協会Web)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

中伊豆の名湯、伊豆長岡温泉は源氏山をはさんで西が長岡温泉、東が古奈温泉と通称されます。西の長岡温泉には外来客も利用できる共同浴場が北と南にふたつあります。

北共同浴場が2005年に建て替えリニューアルされて「湯らっくすのゆ」という愛称になりました。

なお、南共同浴場もその後リニューアルされ、長岡温泉のふたつの共同浴場は、ともに真新しいたたずまいとなっています。

【写真 上(左)】 湯らっくす公園

【写真 下(右)】 湯らっくす公園の足湯

場所は「湯らっくす公園」のそばですが、アプローチは公園南側の路地経由。

長岡温泉街からだと北側を回り込むルートとなり判りにくいので、R414経由で「湯らっくす公園」手前の路地を右折した方がいいかも。

Pは10台弱と共同浴場にしては充実しています。(伊豆長岡温泉は温泉街に駐車場がすくないのが難点ですが、ここはP完備でこれは貴重。)

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 立派な施設です

建物も共同浴場というには立派で、車椅子スロープがどーんと設置されていてどことなく公民館のようなイメージ。よく整備されていて外来客でも入りやすい感じの施設です。

券売機でチケットを購入して入場。

フロント方式で、手前左が女湯、右手奥が男湯でした。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 営業案内

浴場は広くなく、黒みかげ石枠水色丸タイル貼のオーソドックスな浴槽ひとつとシンプル。

立派な外観のわりにあまり広くないので、混むと居どころがなくなるかも・・・。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

年末13時で独占~5人。まだ昼過ぎというのになかなかの入り込み。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 掲示

白い石膏の析出のでた黒みかげ石の湯口からゲキ熱のお湯を投入。

槽内注排湯はなく、全量をオーバーフローは文句なくかけ流しでしょう。

お湯はゲキ熱で44℃はかるくあったかと思います。(43~44℃に設定し加水しないとの掲示あり、湯温が高いのは伊豆長岡の共同浴場の特徴です。)

無色透明で浮遊物のほとんどない清澄なお湯は、ゲキ熱すぎて味不明、よわい芒硝臭。

「湯らっくす公園」飲泉所のお湯では、よわいながらやわらかな石膏芒硝味臭が感じられました。

ヌルすべの湯ざわりはあるものの、何となくハードな感じのするお湯で、つよいあたたまりは湯温だけでなく、硫酸塩成分のなせるワザかもしれぬ。

高アルカリの硫酸塩泉らしい複雑な湯ざわりは、名湯といわれる古湯でしばしば楽しめるたぐいのもの。

公民館的なたたずまいからすると期待薄な感じがしますが、なかなかどうしてお湯は相当なものです。

新しい施設でも湯づかいに安易に妥協しないのは、さすがに往年の名温泉地の矜持かと思いました。

〔 源泉名:伊豆長岡温泉事業協同組合 第一貯湯槽・第二貯湯槽の混合泉 〕 <H17.6.17分析>

<第一貯湯槽/第二貯湯槽 >

アルカリ性単純温泉(Na-SO4・Cl型) 59.9℃/62.3℃、pH=9.0/9.0、湧出量不明、成分総計=0.595g/kg/0.610g/kg

Na^+=157.2mg/kg (87.80mval%)/163.5mg/kg (mval%)、Ca^2+=17.7 (11.30)/19.6 (43.66)

Cl^-=120.5 (42.66)/116.6 (50.27)、SO_4^2-=178.4 (46.55)/196.4 (50.06)、HCO_3^-=30.1/14.4、CO_3^2-=10.8/16.3

陽イオン計=177.8 (7.79mval)/185.6、陰イオン計=340.0 (7.97mval)/344.0、メタけい酸=71.0/74.1、メタほう酸=5.7/6.3

【写真 上(左)】 湯らっくす公園の飲泉所

【写真 下(右)】 温泉配湯図

伊豆長岡温泉は現在、伊豆長岡温泉事業協同組合による温泉集中管理方式が導入されており、30を越える源泉を貯湯槽に集めて配湯しています。

複数の源泉を混合して貯湯配湯するこの方式は、正直、温泉好きからは評判のいいものではありません。

しかし、伊豆長岡温泉事業協同組合資料では集中管理に至った背景が丁寧に説明され、「温泉集中管理は、例えば限られた量の商品を或る程度の制約の下に販売する様なもので、その成立の原点を忘れると不満が出るでしょう。お互いに仕入量が0になるのを防ぐために、長年苦心の結果作られた組織であることを、絶えず忘れずに対処することが肝要です。」とあり、この方式の導入が苦渋の選択であったことをうかがわせます。

なお、同資料によると、当初の40源泉を33源泉に集約(集中管理前は87源泉)して経費削減を図っているとのこと。

第一配湯所には#1貯湯槽の配湯制御装置が、第二配湯所には#2.3貯湯槽の配湯制御装置があるようです。

また、第一配湯所には下記の源泉監視・制御データが転送されています。

● 第二配湯所(丸山温泉位置) 8源泉

● 第二配湯所(七福温泉位置) 8源泉

● 第一配湯所(古奈8号源泉位置) 8源泉

● 第一配湯所(#1貯湯槽位置) 10源泉

「湯らっくす公園」内掲示の資料によると、伊豆長岡温泉の温泉集中管理ラインは、源氏山南部に設置された第一タンク(貯湯槽?)と北部の第二・第三タンク(貯湯槽?)の間を、源氏山を一周する環状に敷設され、周辺に点在する古奈、長岡両地区の30以上もの源泉をつないでいます。

公園資料によると、配湯管距離は13,190m、湧出量は源泉38本で1,930L/min、集湯ポンプは34ヶ所、配湯施設は202ケ所となっています。

38本の源泉は下記のとおりです。(第一タンクから時計まわりの順、やませみさんが集約された資料を参考に作成。)

若い源泉番号や趣のある源泉名がみられ、比較的ふるい源泉も残っていることがわかります。

■第一タンク(伊豆長岡温泉事業協同組合事務所/長岡字原掛堰1157-2・長岡交差点そば)

・天野温泉 / N-16 天野57-1 順天堂大静岡病院の東側

・静雲温泉 / N-70 天野573-1 順天堂大静岡病院の南側

・若宮温泉 / N-24 長岡1148-1 長岡交差点の南西

・岩の鼻温泉 / N-66 長岡1322-10 JA伊豆の国長岡の西側

・長岡南温泉 / N-35 長岡1102-24 温泉駅の南側

・長岡7号 / N-18 長岡1110-3 「弘法の湯長岡店」のそば

・猿渡り温泉 / N-34 長岡1332-1 「弘法の湯長岡店」の北側

・大和温泉 / N-29 長岡1342-19 「南山荘」の敷地内?

・長岡5号 / N-10 長岡1065-7 「南山荘」の敷地内

・長岡3号 / N-9 長岡1073-5 「さかなや旅館」の南側

・七福温泉 / N-36 長岡95 「山田家旅館」のそば

・長岡9号 / N-47 長岡116-3 「小松家八の坊」の西側

・菊の湯 / N-6 長岡77-2 「さかや」の南側

・長岡2号 / N-26 長岡108-1 「ロイヤルマンション伊豆長岡」のそば

・長岡1号 / N-11 長岡1042-3 「いづみ荘」の敷地内?

・つつじヶ丘温泉 / N-22 長岡1345-39 「二葉」の北東

・こだま1号 / N-23 長岡609 「こだま荘」の敷地内

・鶴の湯 / N-44 長岡612-2 こだま1号のR414対面水路そば

・長岡6号 / N-3 長岡1032-15 「さかなや夢湯治館」の東側

・丸山温泉 / N-32 長岡984-6 「湯めぐりの宿吉春」の北側

・宮塚温泉 / N-28 長岡953-4 「長岡リハビリ病院」の南側

■第二タンク・第三タンク 長岡字車坂

(あやめ橋南詰/「三養荘」北側)

・白石の湯 / K-13 古奈小坂1209-4 「三養荘」の東側

・菊の湯 / K-19 古奈小坂1147 「おおとり荘」のそば

・古奈3号 / K-12 古奈小坂1139-2 「姫の湯荘」のそば

・古奈7号 / K-24 古奈369-1 「古奈温泉クリニック」の東側河川敷寄り

・小坂千人風呂 / K-6 古奈小坂1179-2 「弘法の湯古奈本店」の敷地内

・たから温泉 / K-1 古奈85-3 「KKR伊豆長岡千歳荘」のそば

・古奈4号 / K-16 古奈241-2 「AXISかつらぎ」のそば

・古奈8号 / K-22 古奈475 「伊古奈荘」のそば

・頼政温泉 / K-23 古奈208-1 「ETハイツ伊豆長岡」のそば

・聚楽温泉 / K-44 古奈774-1 千歳橋南詰の南東の河川敷そば

・無量寿の湯 / K-30 古奈594 曙町集会所の南側

・宝の湯1号 / K-36 古奈182-3 「ホテルサンバレー富士見」の南側

・観音の湯 / K-28 古奈270-3 「伊豆の国市やすらぎの家」の南西側

・花の湯 / K-38 古奈259-3 「正平荘」の東側

・あやめ温泉 / K-4 古奈43-5 「井川館」のそば

・込和田温泉 / K-42 古奈289-2 長岡幼稚園の北東

・多門1号 / N-2 長岡1329-3 「華の湯」の北側

→■第一タンク

■ブランドグルメ

〔 伊豆紅ほっぺ 〕

伊豆長岡町は、JA伊豆の国管轄の田方平野にあり、県内有数のいちごの産地です。

主力品種は「章姫」と「さちのか」を交配し静岡県農林技術研究所で育成された「紅ほっぺ」と「章姫」。出荷時期は1~5月。

JA伊豆の国苺委員会では、「伊豆紅ほっぺ」というネーミングでブランド化を図り、ロゴマークも設定されています。

現地の直売所やいちご狩り園などで、そのおいしさを味わうことができます。

〔 2014/01/07UP (2006/12以降数回入湯) 〕

E138.55.59.316N35.1.46.073

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 上白岩温泉 「希望園」

上白岩温泉 「希望園」

上白岩温泉 「希望園」住 所 :静岡県伊豆市上白岩1516 (旧 田方郡中伊豆町)

電 話 :0558-83-1283

時 間 :要事前確認 現在、期間限定営業になっている可能性があります。

料 金 :500円

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

中伊豆、上白岩の山中にある自家源泉施設で、以前は宿泊も受けていたようですが、その後日帰り対応のみになっているようです。

情報を整理すると、近年、木・金休となり、未確認ですが期間限定の営業になっているという情報もあるので、事前確認をおすすめします。

(中伊豆地区広域観光システム事業推進協議会事務局が管理する中伊豆の立ち寄り湯情報「湯っくりんぐ」に立ち寄り湯として名前は載っているものの詳細は紹介されていません。)

場所は小川橋のあたりから細い道で大見川の支流をさかのぼっていったところ。

この川沿いには、雨月庵や白岩荘(入湯済未レポ)などお湯のいい施設が点在しています。

【写真 上(左)】 本館?

【写真 下(右)】 浴場棟

坂をのぼった小高くあかるい高台に素朴な外観をみせています。

以前は宿泊棟だったと思われる本館?の上の別棟が浴場です。

どことなく公共施設風なつくりながら、無機質な感じはなくほどよく鄙びています。

館内のメンテはばっちりできもちがいいです。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 浴槽

脱衣所はわりにゆったり、浴室もあかるくゆったりめで、みかげ石枠水色タイル貼4-5人の浴槽をシンプルに配置。

内床は伊豆石でなかなか豪勢です。

カラン3、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランはおそらく源泉だと思います。

年末夕方でそれなりに浴客がいました。この日は下の人気浴場「小川共同浴場」が休みだったので、よけいに客がいたのかも・・・。

石膏の白い析出がでた岩組の底のほうからやや熱めのお湯を注入で、槽内排湯はたぶんなし。ちょうどグループ客がでたあとらしく、お湯がへっていてオーバーフローはありませんでしたが、お湯の量が回復すればオーバーフローのかけ流しかと思います。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 泉源?

ぬるめのお湯はほぼ無色透明で湯中には白い湯の花がたくさん舞っています。

かすかに石膏系の味と湯の香。

どちらかというと硫酸塩泉系のきしきしとした湯ざわりがあり、うすめながらどことなく含蓄のあるお湯はさすがにハイレベルな中伊豆のお湯。

ただ、混んでいたためか、お湯がややなまり気味だったのは残念。

バランス系の質のよいアル単で、イメージ的には群馬・月夜野の「三峰の湯」、赤城敷島の「赤城の湯ふれあいの家」、宇都宮の「ただおみ温泉」(入湯済未レポ)などがかぶりました。(入湯時のメモ)

うすめながら鮮度がよければ名湯の範疇に入るお湯と思われ、再訪を狙っていますが↑のような状況もあり、再訪は果たせていません。

〔 源泉名:希望の湯 白岩10号(台帳番号 561-010号) 〕 <H17.7.19分析>

アルカリ性単純温泉 47.5℃、pH=9.1、湧出量不明、成分総計=0.234g/kg

Na^+=45.8、Ca^2+=3.9

Cl^-=8.3、SO_4^2-=28.3、HCO_3^-=54.5、CO_3^2-=13.5

陽イオン計=49.7、陰イオン計=104.8、メタけい酸=79.9

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 循環・ろ過:なし 消毒:なし

〔 2012/09/24UP (2007/01入湯) 〕

E138.58.39.848N34.57.3.150

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 平山温泉 「龍泉荘」(御殿乳母の湯)

平山温泉 「龍泉荘」(御殿乳母の湯)

平山温泉 「龍泉荘」(御殿乳母の湯)住 所 :静岡県静岡市葵区平山136-6

電 話 :054-266-2461

時 間 :9:00~17:00(16:30受付止)

料 金 :500円/1h

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

静岡市の山手、葵区にいくつかある自家源泉施設のひとつ。

本来は湯治宿のようですが、日帰り看板も出し、日帰り入浴にも応じています。

JR東海道本線「草薙」駅から北上する、県道201号平山草薙停車場線(竜爪街道)が新東名をくぐるすこし手前にあります。

「草薙」駅からだと8kmほどですが、静岡市は意外に北から山が迫っているので、このあたりはもう山あいの雰囲気です。

【写真 上(左)】 石碑

【写真 下(右)】 Pのサイン

カーブを切ったすぐにいきなり「平山温泉 御殿乳母の湯」の石碑が目に入り、その手前に3台ほど停められるP。

P看板には「入浴料一回500円」とあります。

Pとなりがそれかと思いましたが、ここは単なる民家で、石碑のよこの坂道を下っていきます。

【写真 上(左)】 ここを下っていきます

【写真 下(右)】 さらに下ります

途中から階段になりカーブしているうえ、途中にサインもないので、カーブの先までおりないとここがそうだかわかりません。

階段の下に湯治宿的佇まいの数棟。

この階段には単軌のレールが敷かれ、荷物運搬用らしきリフトも備えつけられています。

【写真 上(左)】 建物がみえてきました

【写真 下(右)】 軌道つきの階段

玄関先には丁寧な案内看板。帳場にお宿の人。体勢からしてそれなりの日帰り客がいそうです。

帳場を抜けた暗い廊下に面して右が女湯、左が男湯。

左手に回り込むと休憩所(料金別途)。その手前の階段は客室へ向かうものでしょうか。

【写真 上(左)】 表札

【写真 下(右)】 帳場

【写真 上(左)】 料金表

【写真 下(右)】 渋い館内

昭和33年開館のこのお宿は古びてはいるもののよくメンテされています。

鄙びてはいるがB級ではないという、絶妙な年季の入り具合。

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場入口

タイル貼りの脱衣所は狭くて暗めですが、窓ごしに浴場と外の風景がみえます。

浴場に入ったとたんにただようイオウ臭にびっくり。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 脱衣所から

つくりはさして手のこんだものではないですが、どこかいいしれぬ雰囲気があります。

となりの女湯との仕切の上部は抜けているので声がとおります。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 浴室からの景色

窓の外、すぐ手前に長尾川の沢。向かいの斜面は茶畑でその上方に新東名が走る立体的な景色。

手持ちの地図には、少し下流に「北沼上温泉」というのがあり(探索したがそれらしい施設なし)、長尾川沿いには湯脈があるのかも・・・。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 源泉ライン

Rどりした正方形の青タイル浴槽は3つに仕切られ、手前が一番広くて3人ほど。窓側右手が2人、左手が1人ほどか。

川河のタイル壁越しに引き込んだ源泉ラインを浴槽中央の岩組みで受けてそこからの投入。

湯口はクリーム色のイオウの湯の花でおおわれています。

湯口のうえにはコップがおかれ、お湯の感じからしても加温源泉かと思います。

お湯はときおり止まるので、ある程度の量を加温して、それを流し込む方式かもしれません。

【写真 上(左)】 窓側から

【写真 下(右)】 窓側、別の方向から

カラン1(水のみ)、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

平日16時で2人~独占。

真っ黒に硫化した水カランですが、これは源泉ではないような気も・・・。

【写真 上(左)】 硫化したカラン

【写真 下(右)】 湯口

湯口からは手前区画に注がれ、そこから窓側の2槽に流し込まれているので、手前は適温~ややぬる、窓側はぬるめ。槽内排湯はみあたらずオーバーフローは加温かけ流しかと思います。

お湯はうすく白懸濁し(手前槽の濁りがつよめ)、少量の灰白色の湯の花。

明瞭な苦味+弱たまご味+味のない味。しっかりとしたしぶ焦げイオウ臭によわいラムネ臭さえ感じられるすばらしい湯の香。浴後、肌にしっかり甘イオウ臭がのこります。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 湯色

静岡の山あいに多い、いかにもツルすべしそうなお湯ですが、意外にもぎしぎしとした湯ざわりで、これにイオウ泉系のするする感が加わります。

あたたまりはつよくなく、包みこまれるようなすこぶるやさしい浴感なので、出るに出られなくなります。一浴1時間制限としているのも、なるほどわかろうかというもの。

すばらしいイオウ泉で、イメージ的には「美肌湯」の名湯”カブラヲ温泉”をやさしくした感じかな?

それにしてもなんということもない立地に、こんなお湯を隠しもつとは静岡市おそるべし!

お宿のたたずまいも温泉好きの琴線にふれるものがあるので、ここはマストかと。

〔 源泉名:不明 〕 <分析年月日不詳>

単純硫黄泉(Ca・Na-HCO3型) 泉温・pH・湧出量不明、イオン総計(TIM)=127.93mg/kg*

Na^+=9.523mg/kg (20.77mval%*)、Mg^2+=2.301、Ca^2+=27.121 (67.85*)、Fe^2+=0.195

Cl^-=8.332 (14.27*)、HS^-=記載なし、チオ硫酸イオン=10.691 (11.56*)、SO_4^2-=8.953 (11.31*)、HCO_3^-=57.784 (57.49*)、CO_3^2-=2.651

陽イオン計=39.54* (1.99mval*)、陰イオン計=88.40* (1.64mval*)、メタけい酸=14.711、硫化水素=1.321

*)面白そうな泉質なので筆者にてmval%などを概算してみました。(*印値)

※ チオ硫酸イオン=10.691mg/kgというのは、ちょっと記憶にありません。

■ブランドグルメ

〔 静岡おでん 〕

大正時代から伝わるという静岡市のB級的ご当地グルメ。

真っ黒な出し汁に名物黒はんぺん、練りもの、大根、卵、じゃがいもなどが竹串にさされ煮込まれています。

青海苔、鰹節、味噌だれなどをつけて食べ、地元では「しぞ~かおでん」というそうです。

〔 2012/08/18UP (2012/08入湯) 〕

E138.25.42.670N35.3.1.240

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 静岡温泉 (籠上温泉・カブラヲ温泉) 「美肌湯」

静岡温泉 (籠上温泉・カブラヲ温泉)「美肌湯」

静岡温泉 (籠上温泉・カブラヲ温泉)「美肌湯」住 所 :静岡県静岡市葵区篭上15-15

電 話 :054-252-1126

時 間 :6:00~23:00 / 第3火休

料 金 :800円/3h (土日休1,000円/3h)(6-9/20-23は800円)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

静岡の市街地にある日帰り温泉施設で”びじんゆ”と読みます。

名湯のウワサ高く、梅ヶ島を攻めた帰りに寄ってみました。

梅ヶ島から静岡駅に向かう県道27安倍街道沿いにあります。P入口は狭いですが、敷地のふところは広くて建物もけっこう大規模。

Pのはじ、受湯口らしきもののよこに噂のローリー車2台が横づけされていました。

【写真 上(左)】 ローリー-1

【写真 下(右)】 ローリー-2

館内のつくりは健康ランド的でやや古めですが、よくメンテされています。

フロント奥に浴室。右手が男湯、左手が女湯。脱衣所はけっこう広くベンチやTVもあってゆったり。(ローカーは小さいけど)

脱衣所壁に使用しているふたつの源泉の分析書。お目当ての「カブラヲ温泉」の総硫黄=19.5mg/kgにびっくり。期待が高まります。

浴場の扉をあけるとほのかな墨系アブラ臭を感知。やや暗めでなんとなく巨大銭湯的な雰囲気。

浴場は手前から上がり湯、こしかけ湯、超音波風呂(6人、ジェット&ジャグジー、適温)、メイン浴槽(10人位、適温、ジャグジー付)、サウナ、左手奥に「カブラヲ風呂」(Max6人、適温~やや熱)、リラックス風呂(4-5人、浅くてぬるめ)、水風呂と多彩ですが、露天はありません。「カブラヲ風呂」は鉄平石貼、他は赤みかげ石枠タイル貼。

うち、「カブラヲ風呂」がカブラヲ温泉の加温かけ流し。水風呂をのぞく他の浴槽は敷地内湧出の籠上温泉利用かと思います。

冷たい水風呂は、水道水ながらカルキを感じず入りここちのいいもの。

カラン22(以前は26)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。土曜18時で15-25人くらいと盛況。

超音波風呂とメイン浴槽は、石の巨大湯口から大量投入+槽内注吸湯ありオーバーフローなしの循環仕様。

リラックス風呂は側面注入(湯温変動)で側溝への上面排湯。ここの注入湯はたぶん源泉かと思います。

「カブラヲ風呂」は石の湯口からかなりの量を投入。これはたぶん源泉で冷~熱と周期的に変動します。

槽内注吸湯はみあたらず、側溝への上面排湯は掲示のとおりかけ流しとみました。

超音波風呂&メイン浴槽は、ほぼ無色透明。微重曹塩味でよわいうがい薬臭。

ツルすべととろみがあるものの、浴感はさほどでもなく加水があるかも。

リラックス風呂は、やや黄色がかってこまかな気泡あり。味不明でかなり強めの臭素臭(タール系アブラ臭)とそのうらに墨臭。

明瞭なツルすべととろみを帯びた湯ざわりやさしいぬる湯。

少量ながらアワつきがあり鮮度感もあるのでひょっとしてかけ流しに近いかも。

ここはしっかりとした濃度感&浴感があり、ぬる湯ながらよく温もるので非加水だと思います。

「カブラヲ風呂」に話題が集中していますが、この浴槽もなかなかの実力派。長湯モード入るのでなかなか空かないのが難か。

なお、掲示によるとこの浴槽はアルカリ調整しているよう。

非調整・(たぶん)非加温の源泉は、入口よこの洗顔所で触れることができます。

ここのお湯は苦味と収斂味が合わさって一種の柑橘的な味がでています。リラックス風呂より明瞭な墨臭。

【写真 上(左)】 浴槽 (館内掲示より)

【写真 下(右)】 カブラヲ風呂 (同上)

さて、問題の(笑)「カブラヲ風呂」です。

灰色にうす濁ったお湯には黒い硫化鉄が大量に舞っています。

はっきりとした重曹味+たまご味+わずかな苦味で塩味はほとんど感じられません。

明瞭な甘+しぶ焦げイオウ臭が湯面からも豪快に香ります。

かなり強いアルカリ重曹系ヌルすべ(オイリー)にイオウ泉特有のするするとした湯ざわりが加わり、温まりが非常に強いです。

ローリーとはとても思えない良質な湯づかいと迫力の浴感にびっくり。

硫化鉄で皮膚が黒くなるので要注意。浴後は皮膚の脂が抜けてややパサパサした感じがでますが、その後すべすべになって落ちつきます。

後をひきまくるすばらしいお湯で長湯したいところですが、浴感&温まりが強く長湯不可。

この浴槽はとても人気が高いものの、回転が速いのでほとんど待ちはありませんでした。

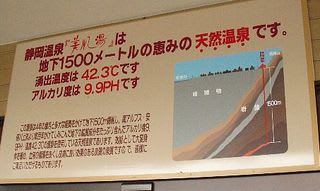

【写真 上(左)】 温泉(籠上温泉)の説明

【写真 下(右)】 浴場入口

イメージ的には名湯、多宝だいろの湯や千古に近いと思えるほどの良泉。

静岡の街なかでここまですばらしい本格派イオウ泉を楽しめるとは正直びっくり。

近場だったらぜったい回数券買ってます。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 夜の外観

市資料によると、カブラヲ温泉は市西側の西ヶ谷地区カブラオ(ヲ)(当施設から約2㎞)に湧出しているようです。

ふつうなら敷地内に温泉が湧出すればそれでよしとするところなのに、ローリーまでして2源泉提供してしまうところが凄い。

それだけカブラヲ温泉がすぐれものということか・・・。

後註:平成21年12月のカブラヲ温泉らしき温泉分析書(第三美肌湯 西ヶ谷温泉 西ヶ谷1号)が掲示されていました。

総イオウじつに45.7mg/kg。非火山性温泉だとしたら、ちょと信じられないイオウ成分含有量です。

なかなか行かないエリアですが、近くまでいったら再訪必至かと思います。

なお、ここからR1(静清)バイパス東京方面はえらく乗りにくいので、フロントで確認するのがベターです。

〔 源泉名:静岡籠上温泉 静岡籠上2号 〕 <H21.12.1分析>

単純硫黄温泉(Na・Ca-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩温泉 39.5℃、pH=9.9、199L/min揚湯、成分総計=0.865g/kg

Na^+=304.1mg/kg (93.63mval%)、Ca^2+=16.5

Cl^-=393.9 (77.53)、OH^-=1.4、HS^-=2.8、SO_4^2-=11.2、CO_3^2-=34.2、メタけい酸水素イオン=55.7、メタほう酸イオン=41.0

陽イオン計=323.6 (14.13mval)、陰イオン計=541.1 (14.33mval)

〔 籠上温泉 〕 <H7.5.15分析> (源泉名:不明)

Na-塩化物温泉 42.3℃、pH=9.9、202L/min(動力揚湯/本館横の源泉からパイプによる直接送湯)、総成分=1.015g/kg

Na^+=359.2mg/kg、Ca^2+=15.2

F^-=2.1、Cl^-=508.9、CO_3^2-=24.0

<温泉利用掲示> 加水:なし 加冷:あり 循環濾過装置使用:あり 消毒処理:あり

※本館横の源泉からパイプによる直接送湯

〔 源泉名:第三美肌湯 西ヶ谷温泉 西ヶ谷1号 〕 <H21.12.1分析>

含硫黄-Na-塩化物・炭酸水素塩温泉 27.7℃、pH=8.9、302L/min揚湯、成分総計=2.141g/kg

Na^+=682.3mg/kg (97.79mval%)、Ca^2+=6.9、Fe^2+=2.9

Cl^-=681.3 (61.20)、Br^-=1.2、I^-=0.4、HS^-=41.7、チオ硫酸イオン=3.4、SO_4^2-=85.5、HCO_3^-=474.0 (24.78)、CO_3^2-=37.3

陽イオン計=700.2 (30.35mval)、陰イオン計=1325 (31.36mval)、メタけい酸=20.4、メタほう酸=95.2、硫化水素=0.6

〔 カブラヲ温泉 〕 <H10.9.9分析> (源泉名:不明)

含硫黄-Na-塩化物・炭酸水素塩温泉 30.0℃、pH=8.9、387L/min(動力揚湯/タンクローリーによる運搬)、総成分=2.103g/kg

Na^+=687.6mg/kg

F^-=9.6、Cl^-=725.4、SO_4^2-=72.5、HCO_3^-=414.2、CO_3^2-=25.2、HS^-=19.2

メタほう酸=94.1、硫化水素=0.3

<温泉利用掲示> 加水:なし 加温:あり 循環濾過装置使用:なし 消毒処理:あり

※タンクローリーによる運搬(40t/日)

■ブランドグルメ

〔 静岡市の青島温州 〕

みかんの人気品種「青島温州」は静岡市が発祥。南に海をもち温暖な気候の静岡市では、ほかにもスルガエレガント(甘夏と文旦の交配種)、太田ポンカンなどの稀少なブランド柑橘が栽培されています。

〔 2012/08/17内容補強のうえリニューアルUP (2007/18入湯・2012/08再訪) 〕

E138.22.27.783N34.59.10.667

【 BGM 】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊東温泉 「伊東わかつき別邸」

伊東温泉 「伊東わかつき別邸」

伊東温泉 「伊東わかつき別邸」住 所 :静岡県伊東市湯田町6-30

電 話 :0557-37-1466

時 間 :12:00~19:00

料 金 :800円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

元首相・男爵若槻禮次の別邸だった純和風宿が2010年4月に閉館し、今年2012年4月にB&B/日帰り施設として再開したもの。

松川を河口から1kmほど溯った湯田町の松川沿いに、元高級旅館らしい風雅なたたずまいをみせています。

松川もこのあたりまでくると山が迫り、とても閑かなところ。

かつて、囲碁や将棋の数々の対局がおこなわれた宿としても知られています。

【写真 上(左)】 風格あるエントランス

【写真 下(右)】 松川に面しています

【写真 上(左)】 広いP

【写真 下(右)】 サイン

「日帰り温泉」ののぼりが立っていなければ、敷居が高くてとても日帰り入浴できそうな感じではありません。

【写真 上(左)】 日帰り温泉の看板

【写真 下(右)】 のぼり

フロントの券売機で入浴券を買い、フロントの管理人さんに渡します。

浴場はわかりにくいので、管理人さんが案内してくれました。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 フロント

趣ある和風池泉庭園に面して男湯と女湯が並んでいます。

右手女湯「わかつきの湯」は、かつての旅館の浴場で内湯+露天、左手男湯「つばきの湯」は、新設された内湯だけのもの。

泊まり客は、夜間男女交替するので両方入れますが、日帰りの男性は新設の内湯しか入れないのはちと残念。

【写真 上(左)】 Pから離れ方向

【写真 下(右)】 庭園

ここは離れ3室と本館1室が宿泊用としてつかわれ、離れ3室には温泉の内湯がついているようです。

本館1階は休憩所として日帰り客にも開放されています。

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場外観

【写真 上(左)】 「わかつきの湯」入口

【写真 下(右)】 「つばきの湯」入口

さて、男湯「つばきの湯」です。

新築して間もないので全体にとても綺麗で、脱衣所スペースもゆったりととられています。

ほどよくあかるい浴室は、広くはないもののこもりなく快適。

みかげ石造5-6人の質感ある浴槽ひとつとシンプル。この浴槽はたっぷりふかめで入りごこちがいいです。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 「つばきの湯」

浴室に踏み入れたとたん、芒硝と金気がまじったような豊饒な湯の香につつまれびっくり。

正面の湯口は鉄分で赤茶に色づいています。

清澄なお湯の多い伊東で、金気は想定外だったので期待が高まります。

(このあたりはほかにも金気まじりの源泉があるのか、松川対岸の護岸も赤茶に色づいていました。)

【写真 上(左)】 浴槽-1

【写真 下(右)】 金気で色づく対岸

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日17時で独占。排湯の流れ出しをのぞいて内床が乾いていたので、入浴客はすくなそう。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 湯口

石膏の析出と鉄分で赤茶に変色したみかげ石の湯口からやや熱めのお湯を投入し、切欠からの全量上面排湯は文句なしのかけ流し。

そろそろと身を沈めると、一気に大量オーバーフローは申し訳ないほど。

絶妙の湯温のお湯は、うぐいす色がかってわずかにうす茶の浮遊物を浮かべ、湯中の指先がしっかりと青白い光をたたえています。

強塩味+芒硝味にしっかりとした苦味をまじえた味は相当の成分濃度を感じさせるもの。

金気貝汁臭と芒硝臭が入りまじる、どことなく生めかしい湯の香は首都圏ではめずらしいのでは?。

ふつうこのくらいの濃度の土類食塩泉になるとぎしぎしとした湯ざわりが前面に出てきますが、ここのお湯は肌のうえを上すべりしていくような上質なもの。とろみもしっかり感じられます。

また、土類食塩泉特有のほてり感がでるかと思いきや、あまりほてらずいつまでも入っていたい衝動に駆られます。

味的にはどうみても土類食塩泉ですが、このように上質な浴感を備えたものはほとんど記憶になく、これは名湯かと・・・。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 カフェもやっているよう

浴後、親切そうな管理人さんとすこしく話をしました。

じつは、この宿はかなり前に両親が泊まっていて、高い評価をしていました。

その話をすると、おそらく今は取り壊されPになっている別棟があった時代でしょうとの由。

その別棟には「さくらの湯」という大きな露天風呂があって、現存の「わかつきの湯」はちいさい方の露天だったとのこと。

それらは廊下で結ばれていたそうですが、老朽化がはげしく別棟とともに取り壊していまの形におちついたとのことです。

ロケはいいし、空いているし、お湯は抜群だし、これで800円は女湯「わかつきの湯」についていえばコストパフォーマンスは高いと思います。

ただ内湯のみの男湯「つばきの湯」についてはちと800円は高いかな?(たとえば男湯「つばきの湯」は600円くらいにするとか・・・)

あるいは男湯に露天を増設できれば、伊東の隠れ日帰り湯としてカップル層の人気を集める可能性大かと・・・。

それにしてもこのお湯のレベルの高さにはびっくり。

伊東は山手のお湯がいいという話はきいたことがありますが、ここもそんな1湯かと・・・。

温泉好きは「伊東のお湯」の認識を新たにするキャラの立った名湯だと思います。

〔 源泉名:岡温泉 岡108号 〕

Na-塩化物温泉 40.2℃、pH=7.6、75.9L/min、成分総計=1.147g/kg

Na^+=297.5mg/kg (75.58mval%)、Mg^2+=25.8 (12.38)、Ca^2+=33.9、Fe^2+=記載なし、Cl^-=452.4 (76.91)、SO_4^2-=134.6 (16.88)、HCO_3^-=62.0、陽イオン計=371.5 (17.12mval)、陰イオン計=649.6 (16.59mval)、メタけい酸=117.9 <H16.10.6分析>

※分析書スペックと浴感が合わないような気がします。

HPでは泉質はNa・Ca-塩化物温泉(等張性、弱アルカリ性、高温泉)となっていて、これも掲示分析書とちがう。

やませみさんのデータによると、岡109号という別の自家源泉があり、これはCa・Na-Cl温泉で溶存物質計=7.108gkg(湯温51.2℃)とのことなので、浴感や湯温からしてもこの源泉をつかっていた可能性が高いと思う。

〔 HP掲載より 〕

敷地内にある源泉から、52℃の温泉が湧き出ています。

お風呂は適温にするため湯量を調節して溜めており、加温・加水は一切しておりません。また、温泉のお湯は源泉より直接お風呂に配管してあるため、温泉成分100%の泉質をお楽しみいただけます。

■ブランドグルメ

〔 伊東のまご茶漬け 〕

地元でとれたアジのたたきを、ご飯のうえにのせお湯やだしをかけて食べる伊東の郷土料理。

もともと漁師さんが漁船のうえで食べていたといわれ、その名の由来は、せわしい船のうえで“まごまごせずに素早く食べる”からだとされますが、異説もあるようです。

〔 2012/06/28UP (2012/06入湯)) 〕

E139.5.49.099N34.57.37.673

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 梅ヶ島温泉 「さつき苑」

梅ヶ島温泉 「さつき苑」

梅ヶ島温泉 「さつき苑」住 所 :静岡県静岡市葵区梅ケ島5255-9

電 話 :054-269-2010

時 間 :7:00~19:00

料 金 :500円

■ オフィシャルHP ← 音がでます

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

静岡有数の名湯、梅ヶ島温泉は安倍川の上流、山ふところふかくにあります。

南アルプスも南に下ったこのあたりの山は、通称”安倍奥”といわれ、2000メートル級の山々がふかい渓谷を刻んでいます。

梅ヶ島温泉は1700年ほど前に発見されたと伝えられる古湯で、武田信玄公の隠し湯としてつかわれ、近くに金山があったことから「黄金の湯」と呼ばれたこともあります。

【写真 上(左)】 林道の交通情報板

【写真 下(右)】 林道からの景色

静岡市といってもすぐ上の安倍峠を越えれば甲州、身延で、静岡よりも距離的にははるかに近いです。

この日も身延から林道豊岡梅ヶ島線経由で安倍峠を越えてのアプローチ。

ただ、この林道はたびたび通行止めとなるので要注意。事前確認必須です。

(例年、晩秋~GW頃まで冬期閉鎖、夜間通行止、道は急傾斜ワインディングで路面は荒れ気味ながら全線舗装。ただし落石なども多く走行は自己責任で・・・。)

通行情報、照会先:055-240-4148/峡南林務環境事務所治山林道課

【写真 上(左)】 安倍峠

【写真 下(右)】 梅ヶ島温泉

ふつうは静岡側からのアプローチとなりますが、静岡駅からバスで1時間45分、マイカーでも東名、静岡・清水の各ICから優に1時間はかかります。

ただ、2012/04/14に開通した新東名の「新静岡」ICからは、距離的に近く街なかを通らないのでアクセスはかなり改善されています。

【写真 上(左)】 山手のお宿

【写真 下(右)】 浴場入口

湯宿は安倍川沿いと山手に点在し、ここは山手に位置します。

日帰り受付している宿も多いので迷いましたが、なんとなくお湯のよさげなここにしました。

(老舗の「梅薫楼」が有名ですが、ここはまたの楽しみに・・・)

全8室のこぢんまりとしたお宿で、外観はやや古びているものの、館内はよく手入れされています。

お宿の方の対応もきもちよく、居ごこちがよさそう。

やまめの刺身、しし鍋、自家製ごま豆腐など、地元食材を活かした料理にも自信がありそうで、泊まってみるのもいいかも。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 男湯の浴槽

浴室は手前が女湯、おくが男湯で、男湯のほうがきもち広いようです。

明るすぎず暗すぎず、落ちついた雰囲気のあるいい浴室です。

【写真 上(左)】 右が適温槽、左がぬる湯槽

【写真 下(右)】 ぬる湯槽

男湯は左手4-5人のぬる湯槽と、となりあって右に2人ほどの適温槽。

石組石枠青い丸タイル敷で2槽のあいだの黒タイル貼の仕切りがいいアクセント。

両槽は側面の孔と仕切り上の越流でお湯の行き来があります。

【写真 上(左)】 適温槽

【写真 下(右)】 硫化したカラン

ぬる湯槽おくの石の湯口から適温湯の少量投入+仕切り窓よりの石の湯口からややぬる湯の投入+適温槽の窓際、ガラスブロック越しに引き入れられた塩ビ管からの熱湯注入の3ヶ所からの投注入。

槽内排湯はみあたらず、ぬる湯槽側切欠からの上面排湯は、掲示どおりの加温かけ流しかと思います。

カラン2、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜11時で独占~2人。

【写真 上(左)】 ぬる湯槽の湯口

【写真 下(右)】 窓よりの湯口

お湯はうすく黄色味を帯びてわずかに懸濁し、灰白~うすピンク色の湯の花多数。

湯中の指先がよわく青白に発光しています。

甘+弱しぶ焦げイオウ臭が浴室でも香ります。

【写真 上(左)】 塩ビ管の湯口

【写真 下(右)】 湯色

明瞭なたまご味+重曹味+甘味で、この甘味はこのあたりのお湯に特有のもの。(山梨市の「初花」で感じられるようなもの。)

イオウ臭は味のインパクトほどにはつよくないですが、硫黄重曹泉のイメージゆたか。

オイリーなツルすべにとろみをまじえる独特の湯ざわりで、浴後お肌つるつるになる文句なしの美人の湯です。

さすがに名湯、梅ヶ島。それも好みの硫黄重曹泉とあって、ついつい長湯になりました。

〔 源泉名:梅ヶ島温泉 混合泉 〕 <H14.11.28分析>

Na・Ca-塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩温泉 39.5℃、pH=9.6、湧出量不明、成分総計=0.253g/kg

Na^+=56.3mg/kg (93.16mval%)、Ca^2+=3.0、Cl^-=3.4 (3.19)、HS^-=13.4、SO_4^2-=18.7 (12.46)、HCO_3^-=30.6 (15.97)、CO_3^2-=48.2 (51.44)

陽イオン計=60.1 (2.63mval)、陰イオン計=118.6 (3.13mval)、メタけい酸=74.2

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:なし 消毒薬使用:なし

■ブランドグルメ

〔 梅ヶ島のしし鍋 〕

山ぶかい梅ヶ島温泉では冬になるとしし鍋(いのしし肉の鍋)がよく出されます。

赤身のつよい肉をぼたんの花のように皿に盛りつけることから「ぼたん鍋」ともいわれます。いのししの肉は、滋養強壮効果があり、からだがよくあたたまるといわれます。

〔 2012/05/04UP (2007/08入湯) 〕

E138.20.34.101N35.18.6.413

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 白岩温泉 「小川共同浴場」 〔 Pick Up温泉 〕

白岩温泉 「小川共同浴場」

白岩温泉 「小川共同浴場」住 所 :静岡県伊豆市上白岩1268-2 (旧 田方郡中伊豆町)

電 話 :0558-83-2650

時 間 :14:30~20:30 / 木休

料 金 :200円

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

温泉好きのあいだで名湯として知られている中伊豆の共同浴場。

狩野川支流大見川にかかる小川橋のたもとにあります。

ここから修善寺方向に大見川の左岸を走る道は、右岸を走る交通量の多い県道12のいい抜け道です。

【写真 上(左)】 左が小川橋

【写真 下(右)】 正面から

対岸に「民宿 越後21」(入湯済未レポ)、裏手山側には「希望園」(同)、「雨月庵」など、中伊豆を代表する名湯が集まっているエリアです。

白岩温泉の共同浴場としてべつに「白岩の湯」(入湯済未レポ)がありますが、これとは別源泉で、こちらのほうが人気が高そう。

「小川共同浴場」の名称は、おそらく小川区という地区名からのもの。(掲示してあった公的書類には『小川区共同浴場』とあり、管理責任者は小川さんとなっていました。)

ここは以前から狙っていましたが、時間が合わなかったり臨時休業だったりで、何度も前を通りながらも入湯は遅れに遅れ、2009年秋にようやく初入湯。

お湯のよさに圧倒され、その後何回か入湯を重ねています。

15時からという情報が多いですが、じっさいは14:30からOK。

ただ、開場をまって入湯される常連さんも多いので、一番客がすこし落ちついた15時すぎごろが狙い目か?

(ちなみに16時以降はひじょ~に混みます)

【写真 上(左)】 大見川

【写真 下(右)】 右が番台、左が浴場

三角屋根のかわいい建物。川側に出された左書きの「小川温泉共同浴場」のサインが渋い。

入口は民家風。野菜などが売られている廊下の右手が番台、左手手前が女湯、おくが男湯で、さらにそのおくに休憩スペースがありそうですが、行ったことはありません。

【写真 上(左)】 脱衣所から浴室

【写真 下(右)】 浴室

狭い入口のわりに脱衣所はゆったり。扉の向こうに数段ひくく浴室。

高い天井、タイル貼の内床と湯船、きっちりと積み上げられたケロリン桶、洗い場の上に花咲か爺さんのタイル絵、大見川に望む窓は開け放たれて、心地よい川風が吹き込んできます。

共同湯としてほとんど模範的な、すばらしい浴場です。

【写真 上(左)】 浴槽-1

【写真 下(右)】 タイル絵

土曜17時に行ったときは6人以上もいる盛況。先日、休日15時すぎにいったときは5人~独占で貴重な独占浴となりました。

客層はほとんど地元客ですが、たまに温泉好きも来るらしく、気さくに話しかけてくれます。

気さくで親切な常連さんが多く、「熱いだろう!」と脇にある水ホースで埋めてくれそうになりますが、いつも「熱湯好きなもので・・・」と丁重にお断りします(笑)

地元でも熱湯で有名らしく、これを楽しみにしている常連さんも多そうなので、安易に加水するのは無粋というもの。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 潤沢なかけ流し

浴槽は総タイル貼り3-4人ほど、湯船の水色タイルと縁の赤タイルがなんともいえない風合いを醸し出しています。

カラン5(たぶん源泉)、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。

投入はなく、側面から熱湯を注入し全量をオーバーフローする文句なしのかけ流し。

かすかに懸濁した熱湯には少量の白~うす茶の浮遊物がただよい、湯中の指先が青白く発光しています。

湯の香からしてカランも源泉かと思いますが、これはよわい芒硝味。

なんとなく味と浴感が見合わないような不思議なお湯です。

つよくはないものの、思いがけず東鷲宮百観音温泉系の粘土臭のような湯の香が香ってびっくり。

ツルすべ+きしきしの湯ざわりにつよいとろみとあたたまりが加わる肌にくい込むような力感あふれるお湯で、後曳き感もハンパではありません。

トドと化して何度も入りたいお湯ですが、名うての人気浴場ゆえなかなかそうもいきません。

【写真 上(左)】 湯色-1

【写真 下(右)】 湯色-2

硫酸塩泉というよりは土類泉のイメージがつよいお湯のような・・・。

鮮度感も抜群で、入っていてすこぶる気持ちのいいお湯で、なんで「名湯」と喧伝されているのか入ってみて瞬時に納得。

「白岩の湯」の使用源泉白岩3号に対してこちらは白岩2号で別源泉。

同浴した常連さんの話では山手からの引湯とのこと。

ここで山手というと「雨月庵」の方になるかと思いますが、芒硝泉の権化のような「雨月庵」のお湯に対して、こちらは想定外の土類型イメージのお湯(ただし泉質は芒硝泉)。

これだから湯めぐりはやめられません。

中伊豆のなかではもっともキャラの立ったお湯で、湯めぐりのいいアクセント。

温泉好きはスルーできない中伊豆の名湯だと思います。

〔 源泉名:白岩2号 〕

Na-硫酸塩温泉 64.7℃、pH=9.1、湧出量不明、成分総計=1.528g/kg

Na^+=450.0mg/kg、Ca^2+=31.0、Cl^-=145.1、SO_4^2-=791.7、HCO_3^-=3.4、CO_3^2-=18.7、陽イオン計=486.9、陰イオン計=959.3、メタけい酸=71.4、メタほう酸=10.4 <H17.3.25分析>

<温泉利用掲示>

加水:記載なし 加温:記載なし 貯湯槽:無 ろ過器:無 非循環式浴槽

■ブランドグルメ

〔 中伊豆町のヤーコン 〕

ヤーコンはペルー原産のキク科の多年生植物で、サツマイモのように肥大する根を食べます。

フラクトオリゴ糖やポリフェノールを含むからだにいい作物として近年注目を集め、各地で新たな特産品化をめざして栽培されていますが、旧中伊豆町はペルーとの食文化交流を契機として当時のペルー大使から贈られた原種の種芋から栽培がはじまったという筋金入りのもの。旬は11月~4月とのこと。

(伊豆市HPなどを参考。)

〔 2011/10/16UP (2009/10以降数回入湯) 〕

E138.58.56.311N34.57.31.163

【BGM】

中村舞子・・・、3:30あたりからの音程のとりかたが凄い! 1/fゆらぎもってるってまぢかも・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 熱海温泉 「清水町浴場」 〔 Pick Up温泉 〕

熱海温泉 「清水町浴場」

熱海温泉 「清水町浴場」住 所 :静岡県熱海市清水町11-5

電 話 :不明

時 間 :11:00~21:30 (変更の可能性あり要事前確認) / 毎月6.16.26の日

料 金 :400円 (変更の可能性あり)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

熱海にいくつかある公衆浴場のひとつ。

現地掲示では「清水町かけ流し温泉」「清水町浴場」とあり、管理者は清水町管理センター(株)となっていたので厳密には共同浴場ではないのかもしれないですが、温泉好きのあいだではふつう熱海の共同浴場に数えられています。

雰囲気的に敷居の高い熱海の共同湯のなかでは、商店街にあるためか入りやすい感じのお湯で、入口には「どなた様でもご利用できます。」の掲示も・・・。

ただ、場所はわかりにくく、サインもちいさいので地域住民以外に利用する人はすくないのでは?

【写真 上(左)】 入口の案内

【写真 下(右)】 外観 (左奥の緑の庇が小川商店)

場所は清水町商店街のアーケードから1本入った公民館のよこ。

ビルの1階にあって、そばの小川商店でチケットを購入します。

脱衣所、浴室ともにこぢんまりで、浴室は天井も高くなくやや圧迫感。

【写真 上(左)】 浴槽

【写真 下(右)】 注入口

カランにつけられたホースから底面近くに注入される、このあたりでの共同湯でよくある方式で投入湯量はカランで調整可。

槽内排湯はなく、おそらく全量を切欠から流し出すかけ流し。

全開でかなりの投入量、熱海では比較的湯温の低い源泉らしく、投入量が多くてお湯の鮮度はいいです。

カラン2、シャワーあり、シャンプー・ドライヤーなし。

カランのお湯もよわいながら硫酸塩系の味がしたので井水かもしれません。

日曜16時で独占。

お湯はわずかにうす茶に懸濁し、少量の白い浮遊物。

しっかりした塩味ながらこの前に入った「ホテルアイオラ」(入湯済未レポ)よりはよわく成分総計は5kg/mgほどか・・・?。

苦味もありますが、「渚浴場」や「上宿新宿共同湯」よりよわく、カルシウムの含有量はそれらにくらべてすくないと思います。

熱海のお湯にしてはヌルすべつよめで、pHは高めでは?。

温まり感のつよさはさすがに熱海のお湯です。

お湯的には、水口系(入湯済未レポ)、上宿新宿、駅前浴場などにくらべるとややインパクトに欠ける気もしないではないですが、熱海では貴重な一般開放されている共同湯、温泉好きは攻めてみる価値ありかと・・・。

※ 分析書は見あたらず源泉名・泉質不明。

■ブランドグルメ

〔 熱海の飲食店 〕

日本を代表する温泉観光地熱海には多様なニーズに応える多くの飲食店があります。

熱海温泉旅館組合のオフィシャルHPでもたくさんのお店が紹介されています。

〔 2011/09/21UP (2008/04入湯) 〕

E139.4.28.140N35.5.25.930

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯ヶ野温泉 「福田家」 〔 Pick Up温泉 〕

湯ヶ野温泉 「福田家」

湯ヶ野温泉 「福田家」住 所 :静岡県賀茂郡河津町湯ヶ野236

電 話 :0558-35-7201

時 間 :10:00~16:00(要事前確認) / 不定休

料 金 :700円(1,000円)/50分

■ オフィシャルHP (←音がでます)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

■ 紹介ページ (伊豆・河津町観光協会)

中伊豆の分水嶺、天城峠を越えて河津のほうへおりていくと、まずでてくるのが大滝、七滝温泉。ループ橋をおりてすこし下ったところにあるのが湯ヶ野温泉です。

鄙びた川っぺりにあってあっさり通り過ぎてしまいそうですが、川端康成の名作「伊豆の踊子」ゆかりの湯場として知られています。

なかでも「福田屋」は川端康成が逗留した部屋がいまなお残されていることで、文学好きには人気があります。

【写真 上(左)】 湯ヶ野温泉

【写真 下(右)】 湯ヶ野温泉街

Pはたしか国道側。

そこから橋を渡ってのアプローチはなかなか絵になります。

対岸の「湯本楼」の地下には共同浴場があります。

『仄暗い湯殿の奥から、突然裸の女が走り出して来たかと思うと、脱衣場の突鼻に川岸へ飛び下りそうな格好で立ち、両手一ぱいにして何か叫んでいる。手拭もない真裸だ。それが踊子だった・・・』

というシーンの舞台となったところで、ここは外来者入浴不可。

【写真 上(左)】 橋から

【写真 下(右)】 外観

〔 「伊豆の踊子」説明板/川端康成文学碑保存会 より抜粋引用 〕

「伊豆の踊子」は、ノーベル文学賞を受賞された川端康成の代表作であります。

康成は孤独な学生生活の中で、一人、傷心の伊豆の旅に出て、天城峠の茶店で娘を連れた旅芸人の一行に出会い、共に連れ立ち、幾重にもつづれ織りなす天城路の美しさと、初々しい踊子の明るさ、清らかさに心を引かれていく。『伊豆の踊子』のほのかなロマンは天城路の描写と共に、名作と言われるゆえんであります。

大正七年十一月のことで二日、三日、四日とこの地に宿泊したときのことが物語の中心になっております。

「伊豆はあらゆる風景の画廊である」- と康成はこよなく伊豆を愛されました。

【写真 上(左)】 伊豆の踊子の像

【写真 下(右)】 玄関

明治十二年創業の面影を色濃くのこす純和風旅館で、建物右手には伊豆の踊子の文学碑があります。

帳場の右手には伊豆の踊子の資料室もあります。

【写真 上(左)】 日帰り入浴案内

【写真 下(右)】 館内

「日本秘湯を守る会」会員宿で館内は雰囲気あふれるもの。

浴場は、有名な榧風呂と岩風呂&露天風呂。

日帰り入浴はどちらかの選択となりますが、当然、榧風呂を選びました。(両方入るときは1,000円/60分)

なお、日帰り料金は訪れたときは700円でしたが、1,000円(両方で1,400円)という情報もあるので要注意。

【写真 上(左)】 暖簾

【写真 下(右)】 脱衣所

榧風呂は帳場裏から急な階段を下った半地下にあります。

天窓のみの暗めの浴室の内床を掘りさげたように榧の四角い湯船。

大きさは2-3人くらいか。

【写真 上(左)】 階段から

【写真 下(右)】 信楽焼のタヌキがいました

壁に填め込まれたタイルがレトロ入って、なんともいい味をだしています。

きっとこんな手のこんだ浴室は、いまではもうつくれないのでしょう。

【写真 上(左)】 タイル-1