関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 休符の価値

活動再開なった西野カナの曲をあらためて聴き込んでみたら、抜群に休符のつかい方が巧い。

そこで、何曲かの名曲について「休符」に注目して聴いてみました。

「休符の価値」、やっぱり大きいと思う。

■ 君って - 西野カナ

意識的に含蓄のある”間”をつくりだしていることがわかる。

■ 恋におちて -Fall in love- 小林明子(Covered)

イントロのサビメロ(ピアノソロ)と1:11~の「手をとめた」のあとの”間”を聴き比べると「休符」のもたらす力がわかる。

■ First Love - 宇多田ヒカル

「休符」のつかい方がもっとも巧いシンガーのひとり。

■ This Love - アンジェラ・アキ

アンジェラ・アキの休符のこなしも一級品。

1:06~「ある時から(休符)無口になり」

1:19~「この恋が(休符)引き裂かれそうになった」

■ メディテーション - 松田聖子

0:58~

「もしもあなたが(休符)夜だったら 星座になりたい」

「道に迷った(休符)旅人なら 光をあげたい」

聖子ちゃんの休符はヒーカップが絡んだりしてオリジナリティ抜群。

それに、作曲の上田知華も休符づかいの名手だから・・・。

■ 朧月夜~祈り - 中島美嘉

やっぱり歌の名手は休符の扱いが巧い。

絶妙にゆらぎをのこした休符(というか”間”)。たまらん。

■ One Reason - milet (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)

久しぶりに聴いた「休符」を思いっきり活かした曲。

とくに2:52~。

■ 【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

佐久間彩加ちゃんの歌がキレッキレなのは、繊細な休符のこなしが抜群に巧いこともあるかと。

■ 桜ノ雨 - +α/あるふぁきゅん。【歌ってみた】

ボカロ曲にもしっかり「休符」を活かした曲はある。

1:48~

「大人になれたのかな_教室の窓から桜ノ雨_ふわりてのひら_心に寄せた_」

(_が休符がよく効いているパート)

■ far on the water - Kalafina

梶浦由記さんと歌姫が繰り出す休符は唯一無二。

3:20~「はじめての(休符)うたのように(休符)僕たちは」

完璧なコーラスのなかに散りばめるられる休符が、抜群のキレをもたらす。

■ 栞天野月 feat.YURiCa/花たん

花たんは超ハイトーンビブが決め手のように思われがちだが、休符のつかい方も絶品。

1:41~「かなしい過去を(休符)忘れてしまえば(休符)わたしが消えるような気がした」

歌(花たん)にしても楽曲(天野月)にしても、才気のかたまり。

こういう人たちが、もっともっとメジャーになってもいいと思う。

---------------------------------

2024-01-27 UP

最近の曲を聴くと”疲れる”と感じる人は少なくないのでは?

これは単にノイジーなフレーズやビートの音圧、そしてせわしい4つ打ちによるものだけではないと感じていました。

芥川也寸志先生の『音楽の基礎』(昭和46年初版)を読んでたら、示唆に富んだ文章がありましたのでご紹介します。

-------------------------

真の静寂は、連続性の轟音を聞くのに似て、人間にとっては異常な精神的苦痛をともなうものである。

(略)

真の静寂は、日常生活のなかには存在しないまったく特殊な環境ではあるが、この事実は音楽における無音の意味、あるいは、しだいに弱まりつつ休止へと向う音の、積極的な意味を暗示している。

休止はある場合、最強音にもまさる強烈な効果を発揮する。

われわれがふつう静寂と呼んでいるのは、したがってかすかな音響が存在する音空間を指すわけだが、このような静寂は人の心に安らぎをあたえ、美しさを感じさせる。

音楽はまず、このような静寂を美しいと認めるところから出発するといえよう。

作曲家は自分の書いたある旋律が気にいらないとき、ただちにそれを消し去ってしまうだろう。

書いた音を消し去るということは、とりも直さずふたたび静寂に戻ることであり、その行為は、もとの静寂のほうがより美しいことを、みずから認めた結果にほかならない。

音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれるのであって、音楽の創造とは、静寂の美に対して、音を素材とする新たな美を目指すことのなかにある。

-------------------------

前々から漠然と感じていたのですが、最近の曲は休符がすくなく、音で隙間を埋め尽くしていくような曲調が多い。

その結果として、サウンドの音圧が上がっているのでは・・・。

(ここでいう「休符」とは譜面上の休符ではなく、むしろ静寂や ”間” に近いものです。)

【休符がすくない例】

■ You Spin Me Round - Dead Or Alive (1984年)

POPSを休符の支配から遠ざけた張本人SAW (Stock Aitken Waterman)。

個人的にはいまのPOPシーンは、いまなおこの曲の流れのうえにあると思う。

■ New Jack Swing The Best Collection

休符の世界からさらに離れていった(と思っている)NJS(New Jack Swing)。

跳ねてるようだけど、じつは4つ打ちやタテノリとの親和性が高い。

■ U.S.A. - DA PUMP (2018年)

↓ と聴き比べてみると、この曲がユーロビート(SAW)の流れのうえにあることがわかる。

■ ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) - 荻野目洋子 (1985年)

この曲調でなんと洋楽カバー

ユーロビートには、ヨコノリがまったく乗らないことがわかる(笑)

でもって、この先も「洋楽の歌謡曲化(ベタメロ化)」が進みタテノリ4つ打ち全盛の時代へ・・・。

■ 天体観測 - BUMP OF CHICKEN (2002年)

後の世代に大きな影響を与えたといわれる期を画した曲。

いまもこの系統のバンド・サウンドは腐るほどある。

■ 'Dynamite' - BTS (2020年)

いまでもこのフォーマットは、世界のPOPシーンのメインストリーム。

-------------------------

【休符を活かした例】

■ Lowdown - Boz Scaggs (1976年)

1983年までの洋楽に休符は欠かせないものだった。

休符が創り出す”音のキレ”と”グルーヴ”はウエストコーストミュージックの身上だった。

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

16ビート裏拍(アップビート)+シンコペーション。

休符が思いっきり存在を主張していたフォーマット。

■ Let's Celebrate - Skyy (1981年)

”休符”というか、”音の隙間”と洒落っ気が身上だった往年のBCM(ブラック・コンテンポラリー)。

■ 童謡で比較 裏拍と表拍 ーメリーさんのひつじ編

1970~1980年代前半の音楽好きはほとんど洋楽を聴き込んでいたから、知らず知らずに裏拍(アップビート)&休符の洗礼を受けていた。

これをベースにシティ・ポップが創り出された。

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 (1973年) 【Covered】

荒井由美時代のユーミンの曲はどこか凜とした空気感を帯びている。

これも静寂(休符)のなせるワザか。

■ 水銀燈/Mercury Lamp - 杏里 (1984年)

静寂から立ち上がるインストとボーカル。

そして静寂を活かした”キメ”と"グルーヴ"。

1980年代のシティ・ポップは16ビートシンコペ絡みで、休符のつかい方がすこぶる巧かった。

■ I Need You - 角松敏生(1984年)

休符や”間”の価値を知り尽くしていた角松敏生。

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉 (1982年)

休符が創り出す”オトナの余裕”。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(FictionFunction&Kalafina) (2009年)

休符(静寂)の活かし方が抜群に巧い梶浦由記さん&歌姫&FBMの名テイク。

■ 花降らし - pazi(歌ってみた)

音圧高いけど、絶妙に休符が効いている例。

ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴと変拍子が混在してる。

1980年代では表現することができなかった音世界。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、メジャーシーンに出てこれない。

■ Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (2021年)

”休符の魅力”&”ヴォーカルの力量”を取りもどしたBruno Marsのディレクション。

彼らが世界中の音楽好きから愛される理由がわかる気がする。

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

そこで、何曲かの名曲について「休符」に注目して聴いてみました。

「休符の価値」、やっぱり大きいと思う。

■ 君って - 西野カナ

意識的に含蓄のある”間”をつくりだしていることがわかる。

■ 恋におちて -Fall in love- 小林明子(Covered)

イントロのサビメロ(ピアノソロ)と1:11~の「手をとめた」のあとの”間”を聴き比べると「休符」のもたらす力がわかる。

■ First Love - 宇多田ヒカル

「休符」のつかい方がもっとも巧いシンガーのひとり。

■ This Love - アンジェラ・アキ

アンジェラ・アキの休符のこなしも一級品。

1:06~「ある時から(休符)無口になり」

1:19~「この恋が(休符)引き裂かれそうになった」

■ メディテーション - 松田聖子

0:58~

「もしもあなたが(休符)夜だったら 星座になりたい」

「道に迷った(休符)旅人なら 光をあげたい」

聖子ちゃんの休符はヒーカップが絡んだりしてオリジナリティ抜群。

それに、作曲の上田知華も休符づかいの名手だから・・・。

■ 朧月夜~祈り - 中島美嘉

やっぱり歌の名手は休符の扱いが巧い。

絶妙にゆらぎをのこした休符(というか”間”)。たまらん。

■ One Reason - milet (映画「鹿の王 ユナと約束の旅」主題歌)

久しぶりに聴いた「休符」を思いっきり活かした曲。

とくに2:52~。

■ 【カラオケバトル公式】佐久間彩加:Crystal Kay「君がいたから」/2020.12.13 OA(テレビ未公開部分含むフルバージョン動画)

佐久間彩加ちゃんの歌がキレッキレなのは、繊細な休符のこなしが抜群に巧いこともあるかと。

■ 桜ノ雨 - +α/あるふぁきゅん。【歌ってみた】

ボカロ曲にもしっかり「休符」を活かした曲はある。

1:48~

「大人になれたのかな_教室の窓から桜ノ雨_ふわりてのひら_心に寄せた_」

(_が休符がよく効いているパート)

■ far on the water - Kalafina

梶浦由記さんと歌姫が繰り出す休符は唯一無二。

3:20~「はじめての(休符)うたのように(休符)僕たちは」

完璧なコーラスのなかに散りばめるられる休符が、抜群のキレをもたらす。

■ 栞天野月 feat.YURiCa/花たん

花たんは超ハイトーンビブが決め手のように思われがちだが、休符のつかい方も絶品。

1:41~「かなしい過去を(休符)忘れてしまえば(休符)わたしが消えるような気がした」

歌(花たん)にしても楽曲(天野月)にしても、才気のかたまり。

こういう人たちが、もっともっとメジャーになってもいいと思う。

---------------------------------

2024-01-27 UP

最近の曲を聴くと”疲れる”と感じる人は少なくないのでは?

これは単にノイジーなフレーズやビートの音圧、そしてせわしい4つ打ちによるものだけではないと感じていました。

芥川也寸志先生の『音楽の基礎』(昭和46年初版)を読んでたら、示唆に富んだ文章がありましたのでご紹介します。

-------------------------

真の静寂は、連続性の轟音を聞くのに似て、人間にとっては異常な精神的苦痛をともなうものである。

(略)

真の静寂は、日常生活のなかには存在しないまったく特殊な環境ではあるが、この事実は音楽における無音の意味、あるいは、しだいに弱まりつつ休止へと向う音の、積極的な意味を暗示している。

休止はある場合、最強音にもまさる強烈な効果を発揮する。

われわれがふつう静寂と呼んでいるのは、したがってかすかな音響が存在する音空間を指すわけだが、このような静寂は人の心に安らぎをあたえ、美しさを感じさせる。

音楽はまず、このような静寂を美しいと認めるところから出発するといえよう。

作曲家は自分の書いたある旋律が気にいらないとき、ただちにそれを消し去ってしまうだろう。

書いた音を消し去るということは、とりも直さずふたたび静寂に戻ることであり、その行為は、もとの静寂のほうがより美しいことを、みずから認めた結果にほかならない。

音楽は静寂の美に対立し、それへの対決から生まれるのであって、音楽の創造とは、静寂の美に対して、音を素材とする新たな美を目指すことのなかにある。

-------------------------

前々から漠然と感じていたのですが、最近の曲は休符がすくなく、音で隙間を埋め尽くしていくような曲調が多い。

その結果として、サウンドの音圧が上がっているのでは・・・。

(ここでいう「休符」とは譜面上の休符ではなく、むしろ静寂や ”間” に近いものです。)

【休符がすくない例】

■ You Spin Me Round - Dead Or Alive (1984年)

POPSを休符の支配から遠ざけた張本人SAW (Stock Aitken Waterman)。

個人的にはいまのPOPシーンは、いまなおこの曲の流れのうえにあると思う。

■ New Jack Swing The Best Collection

休符の世界からさらに離れていった(と思っている)NJS(New Jack Swing)。

跳ねてるようだけど、じつは4つ打ちやタテノリとの親和性が高い。

■ U.S.A. - DA PUMP (2018年)

↓ と聴き比べてみると、この曲がユーロビート(SAW)の流れのうえにあることがわかる。

■ ダンシング・ヒーロー(Eat You Up) - 荻野目洋子 (1985年)

この曲調でなんと洋楽カバー

ユーロビートには、ヨコノリがまったく乗らないことがわかる(笑)

でもって、この先も「洋楽の歌謡曲化(ベタメロ化)」が進みタテノリ4つ打ち全盛の時代へ・・・。

■ 天体観測 - BUMP OF CHICKEN (2002年)

後の世代に大きな影響を与えたといわれる期を画した曲。

いまもこの系統のバンド・サウンドは腐るほどある。

■ 'Dynamite' - BTS (2020年)

いまでもこのフォーマットは、世界のPOPシーンのメインストリーム。

-------------------------

【休符を活かした例】

■ Lowdown - Boz Scaggs (1976年)

1983年までの洋楽に休符は欠かせないものだった。

休符が創り出す”音のキレ”と”グルーヴ”はウエストコーストミュージックの身上だった。

■ 16ビートDr&Bass リズム音源

16ビート裏拍(アップビート)+シンコペーション。

休符が思いっきり存在を主張していたフォーマット。

■ Let's Celebrate - Skyy (1981年)

”休符”というか、”音の隙間”と洒落っ気が身上だった往年のBCM(ブラック・コンテンポラリー)。

■ 童謡で比較 裏拍と表拍 ーメリーさんのひつじ編

1970~1980年代前半の音楽好きはほとんど洋楽を聴き込んでいたから、知らず知らずに裏拍(アップビート)&休符の洗礼を受けていた。

これをベースにシティ・ポップが創り出された。

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 (1973年) 【Covered】

荒井由美時代のユーミンの曲はどこか凜とした空気感を帯びている。

これも静寂(休符)のなせるワザか。

■ 水銀燈/Mercury Lamp - 杏里 (1984年)

静寂から立ち上がるインストとボーカル。

そして静寂を活かした”キメ”と"グルーヴ"。

1980年代のシティ・ポップは16ビートシンコペ絡みで、休符のつかい方がすこぶる巧かった。

■ I Need You - 角松敏生(1984年)

休符や”間”の価値を知り尽くしていた角松敏生。

■ YES MY LOVE - 矢沢永吉 (1982年)

休符が創り出す”オトナの余裕”。

■ Everlasting Song - 梶浦由記(FictionFunction&Kalafina) (2009年)

休符(静寂)の活かし方が抜群に巧い梶浦由記さん&歌姫&FBMの名テイク。

■ 花降らし - pazi(歌ってみた)

音圧高いけど、絶妙に休符が効いている例。

ブレイクビーツ系4つ打ちと、アップビート系のグルーヴと変拍子が混在してる。

1980年代では表現することができなかった音世界。

こういう曲聴くと、J-POPは確実に進歩していると思う。

でも、メジャーシーンに出てこれない。

■ Leave the Door Open - Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic (2021年)

”休符の魅力”&”ヴォーカルの力量”を取りもどしたBruno Marsのディレクション。

彼らが世界中の音楽好きから愛される理由がわかる気がする。

→ ■ 4つ打ちとグルーヴ (音のスキマ論-0)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

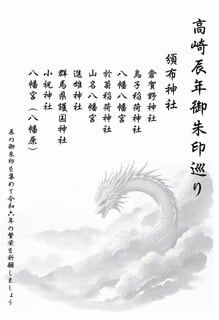

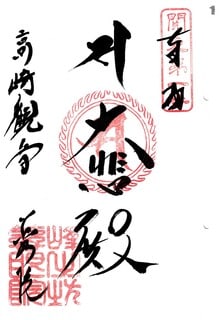

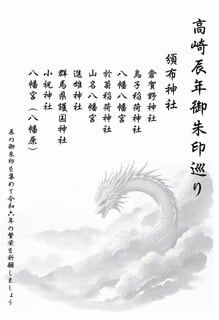

■ 高崎辰年御朱印巡り&関東八十八箇所霊場

6月末までなので、今週末がラストチャンスです。

■ 専用御朱印帳

【写真 上(左)】 頒布神社のリスト

【写真 下(右)】 倉賀野神社

【写真 上(左)】 烏子稲荷神社

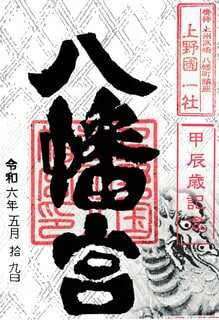

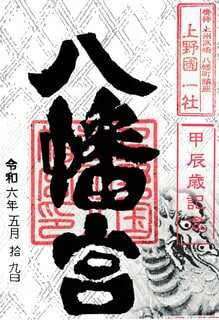

【写真 下(右)】 八幡八幡宮

【写真 上(左)】 於菊稲荷神社

【写真 下(右)】 山名八幡宮

【写真 上(左)】 進雄神社

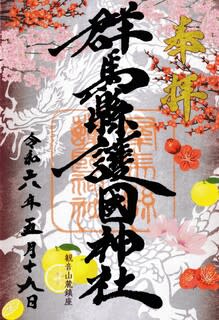

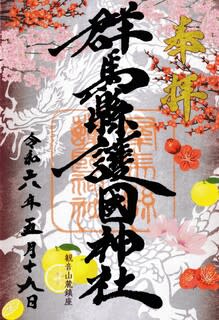

【写真 下(右)】 群馬県護國神社

【写真 上(左)】 小祝神社

【写真 下(右)】 八幡宮(八幡原)

---------------------------------

2024-05-19 UP

来月6月末までということで、気になっていた高崎辰年御朱印巡り。

高崎市内の神社9社をめぐり、辰をモチーフとした御朱印をいただく企画です。

本日は天気も悪そうだし、家で情報収集でも・・・と調べ始めたところ、専用集印帳(700円)は好評につき、進雄神社、群馬縣護國神社とも売り切れとのこと。

倉賀野神社にTELすると、まだ少し残っているとのことでしたので、急遽、関越を飛ばしてお参りしてきました。

---------------------------------

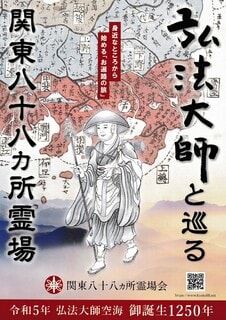

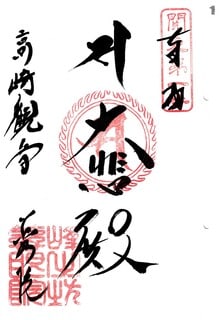

群馬縣護國神社のそばにある、高崎白衣観音・慈眼院にもお参りしてきました。

こちらは関東八十八箇所霊場第1番札所です。

関東八十八箇所霊場は2016年の開創20周年時に結願していますが、弘法大師御誕生1250年の昨年に高野山東京別院で発願し、今度は専用納経帳で廻りはじめています。

第1番札所が未参拝なのはなにかすっきりしませんでしたが、ようやく参拝できました。

この専用納経帳はB4版ほどの御詠歌つきの大判で、御朱印はすこぶる迫力があります。

各札所で札所本尊のおすがたがいただけるのも魅力です。

エリアが広く、結願までの道のりは長いですが名刹も多く、じっくり巡るにはいい霊場かと思います。

■ 専用御朱印帳

【写真 上(左)】 頒布神社のリスト

【写真 下(右)】 倉賀野神社

【写真 上(左)】 烏子稲荷神社

【写真 下(右)】 八幡八幡宮

【写真 上(左)】 於菊稲荷神社

【写真 下(右)】 山名八幡宮

【写真 上(左)】 進雄神社

【写真 下(右)】 群馬県護國神社

【写真 上(左)】 小祝神社

【写真 下(右)】 八幡宮(八幡原)

---------------------------------

2024-05-19 UP

来月6月末までということで、気になっていた高崎辰年御朱印巡り。

高崎市内の神社9社をめぐり、辰をモチーフとした御朱印をいただく企画です。

本日は天気も悪そうだし、家で情報収集でも・・・と調べ始めたところ、専用集印帳(700円)は好評につき、進雄神社、群馬縣護國神社とも売り切れとのこと。

倉賀野神社にTELすると、まだ少し残っているとのことでしたので、急遽、関越を飛ばしてお参りしてきました。

---------------------------------

群馬縣護國神社のそばにある、高崎白衣観音・慈眼院にもお参りしてきました。

こちらは関東八十八箇所霊場第1番札所です。

関東八十八箇所霊場は2016年の開創20周年時に結願していますが、弘法大師御誕生1250年の昨年に高野山東京別院で発願し、今度は専用納経帳で廻りはじめています。

第1番札所が未参拝なのはなにかすっきりしませんでしたが、ようやく参拝できました。

この専用納経帳はB4版ほどの御詠歌つきの大判で、御朱印はすこぶる迫力があります。

各札所で札所本尊のおすがたがいただけるのも魅力です。

エリアが広く、結願までの道のりは長いですが名刹も多く、じっくり巡るにはいい霊場かと思います。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 鎌倉市の御朱印-9 (B.名越口-4)

超ひさしぶりに続編をUPしました。

しばらくつづけます。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)から。

■ 鎌倉市の御朱印-10 (B.名越口-5)へつづきます。

30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-15-1

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

妙本寺は日蓮宗の本山(霊跡寺院)で、池上法縁五本山の一つに数えられる名刹です。

比企氏ゆかりの寺院で、『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「●比企谷、比企能員舊跡、竹御所跡。長興山と号す。日蓮説法始の寺なり。相傳ふ、日蓮の俗弟子、比企大學三郎と云し人、建立す。日蓮在世の時、日朗に附属する故に、日朗を開山とす。正月二十一日、開山忌あり。此寺の住持池上本門寺を兼帯するなり。塔坊十六坊、院家二個院あり。一貫五百文の御朱印あり。此地を比企谷と云。比企判官能員が舊跡なり。今按ずるに、武州に比企郡と云あり。頼朝の乳母、能員が姨母、武州比企郡を請所として居す。故に比企尼と号す。甥の能員を猶子として、共に此所に来居す。故に比企谷と云なり。頼朝幷政子、比企谷が家に御渡の事、又頼家も能員が家にて遊興の事、【東鏡】に見たり。能員が女は、若狭局と号して、頼家の妾にて、一幡君の母なり。故に能員、恩寵逞く、権威盛なりしが、北條家を亡さんと謀るに因て、建仁三年(1203年)九月二日、北條時政が名越の亭にて誅せらる。一族当地にて悉く亡たり。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり記載があります。

「比企判官能員ノ第蹟ナリ。文永十一年(1274年)三月。本行院日學開基ス。寺傳ニ拠ルニ。日學ハ比企能員ノ末男ニテ。大學三郎能本ト号シ。日蓮ノ俗弟子ナリ。先父能員。建仁三年(1203年)。北條時政ノ為ニ誅セラレシ時。叔父伯耆法印●顕。京都東寺ニ在シニ養ハレ。剃髪シテ京ニ隠レ住リ。後文士トナリテ。順徳帝ニ奉仕シ。承久三年(1221年)。佐渡國ノ遷幸ニ供奉ス。其後老後ニ至リ将軍頼経ノ夫人ハ。能員ノ外孫ナル故。其所縁ヲ以テ赦免セラレ。鎌倉ニ帰リテ。竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」

妙本寺が建つ鎌倉の東の谷戸は比企谷(ひきがやつ)と呼ばれ、鎌倉の有力御家人・比企能員(よしかず)一族の屋敷がありました。

比企能員は源頼朝公の乳母・比企尼の猶子で、妻は二代将軍・源頼家公の乳母(諸説あり)、娘の若狭局は頼家公の室となって一幡を生むなど、将軍家と深い関係をもちました。

建仁三年(1203年)、頼家公が病に伏すと千幡(後の源実朝公)を推す北条氏と一幡を擁す比企氏の間で対立が表面化します。

-------------

ここで、比企氏について少しく掘り下げてみたいと思います。

比企氏は鎌倉時代初期に没落したため詳細な史料が少なく、ナゾめいた一族です。

比企氏の姓は武蔵国比企郡由来とされますが、比企氏の始祖とされる比企能貴ないし波多野三郎遠光の出自については諸説あります。

・藤原秀郷流ないし藤原北家魚名流

・小碓命(倭建命)の裔

・武蔵国造(上毛野氏ないし阿保朝臣人上)流

・比企郡司(波多野氏ないし秦氏流波多野氏)流

などなど・・・。

これだけ多くの説が立てられる背景として、比企氏は代々猶子縁組み(実親子ではない者が親子関係を結ぶこと)が多かったことがあげられています。

これらを逐一検証するのはたいへんなので、比企能員の父とされる比企掃部允(ひき かもんのじょう)から辿ってみます。

『埼玉叢書』掲載の『比企氏系図』によると比企掃部允は波多野遠義の孫の藤太遠泰。

武蔵国比企郡に拠り、妻は源頼朝公の乳母・比企尼。

比企尼の父母は不明とされますが、頼朝公の乳母に任ぜられているので、源家嫡流か、頼朝公の母・由良御前(熱田神宮大宮司・藤原季範)ゆかりの人物かもしれません。

常陸国の豪族・八田宗綱の娘・寒河尼も頼朝公の乳母とされるので、あるいは東国武士の娘だったのかもしれません。

平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公が敗死し、嫡男の頼朝公が14歳で伊豆国に配流になると、頼朝公の乳母であった比企尼とその夫・掃部允は頼朝公への支援をつづけました。

比企夫妻には娘が3人おり、長女・丹後内侍は安達盛長に再嫁、次女・河越尼は河越重頼の室、三女は伊豆の伊東祐清に嫁いだのち源氏御門葉の平賀義信の室となっています。

また、次女・河越尼および三女は頼家公の乳母と伝わります。

比企尼は男子がなかったとされ、甥(諸説あり)の比企能員を猶子として迎え比企氏当主となりました。

比企尼の長女・丹後内侍の子は、安達景盛、安達時長、島津忠久、源範頼公の室

次女・河越尼の子は、源義経公の正室・郷御前(京姫)

三女は、伊東祐清の兄弟・河津祐泰の子(律師)を連れ子としたと伝わります。

比企氏が鎌倉幕府草創期に権勢をふるったのは、この比企尼の存在が大きかったとみられています。

比企氏没落前、比企氏と北条氏をとりまく主な状況は下記のとおりとみられます。

■比企氏(比企能員)

妻:渋河兼忠の息女

兄弟(女性):

安達盛長の室(丹後内侍)/安達盛長はのちの「13人の合議制」のひとり。

河越重頼の室(河越尼)/河越重頼は「武蔵国留守所総検校職」。

三女は伊東祐清の室/伊東祐清は伊豆の有力豪族。

のち平賀義信の室/平賀義信は源氏御門葉。

娘:若狭局 頼家公の室

笠原親景の室/親景は武蔵国笠原郷の御家人。

中山為重の室/中山氏は秩父氏族? 比企郡の御家人。

糟屋有季の室/有季は相模国糟屋荘の御家人。

孫:一幡 頼家公の長男。

鞠子(媄子) 竹御所・頼家公の息女。

■北条氏(北条時政)

妻:伊東祐親の息女、牧の方

兄弟(女性):未確認

娘:政子 源頼朝公の御台所。

時子 足利義兼の室/義兼は源氏御門葉。

阿波局 阿野全成の室/全成は頼朝公の異母弟

稲毛重成の室/重成は秩父氏族、武蔵国稲毛荘の御家人。

畠山重忠の室/重忠は秩父氏族、武蔵国畠山郷の御家人。

平賀朝雅の室/朝雅は平賀義信の四男で源氏御門葉。

滋野井(三条)実宣の室/実宣は公卿。官位は正二位・権大納言。

宇都宮頼綱の室/宇都宮氏は下野国の名族。

坊門忠清の室/忠清は公家で内大臣・坊門信清の子。

河野通信の室/通信は伊予国・伊予水軍の将。

大岡時親の室/御家人、詳細不明。

孫:頼家公 頼朝公の嫡男/鎌倉二代将軍。

実朝公 頼朝公の次男/鎌倉三代将軍。

これをみると、比企能員は頼家公の長男・一幡の外戚、北条時政は頼家公、実朝公の外戚として力を奮っていたことがわかります。

頼家公と若狭局の結びつきは強く、頼家公独裁体制のもとでは北条は劣勢とならざるを得ないきわどい状況でした。

一方、御家人間の勢力図をみると、鍵となるのはおそらく坂東八平氏と源氏御門葉の動向でした。

坂東八平氏は、坂東に下向し武家として勢力を張った桓武平氏良文流の諸氏で、ふつう千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏の八氏が数えられます。

御家人の政治力学で大きな役割を占めたのは三浦氏(和田氏)、秩父氏、梶原氏とみられます。

わけても秩父姓族は武蔵国の在庁官人のトップで国内の武士を統率・動員する権限をもつ「武蔵国留守所総検校職」を承継し、武蔵七党などの在地武士団に大きな影響力をもっていました。

秩父姓族の主要な流れは秩父氏、河越氏、畠山氏、江戸氏、豊島氏、葛西氏、榛谷氏、小山田・稲毛氏などで、おのおの武蔵・相模国を中心に肥沃な領土をもち、強大な武力を蓄えていました。

一時は河越氏が惣領として中心的な立場にありましたが、河越重頼が義経公に娘(郷御前)を嫁がせていた関係から粛清されたのち、その立場は畠山氏に移ったとされます。

比企氏の女婿・河越氏から、北条氏の女婿・畠山氏への実質的な権威委譲で、結果として北条氏の勢力伸長につながりました。

三浦氏(和田氏)については、もともと地縁的なものもあり、北条氏との関係が強かったとみられます。

源氏御門葉については、平賀氏はほぼ対等ながら、北条氏が重鎮・足利氏を女婿として抑えていたことが大きいと思われます。

また、安達盛長の室は比企氏の丹後内侍、息女は源範頼公の室となっており、比企氏、安達氏、範頼公の所領(ないしは居所)は隣接しているので、相互の連携があったとも思われますが、建久四年(1193年)の範頼公配流以降この関係はおそらく瓦解しています。

範頼公は頼朝公旗揚げ以前から甲斐源氏との関係がふかく、範頼公を通じて比企氏が甲斐源氏と関係をもった可能性もありますが、これも範頼公配流により崩れたのでは。

比企氏、安達氏、範頼公の姻戚関係は、比企氏系図(東松山市観光協会Web資料)からもみてとることができます。

こうしてみると有力御家人の多数派工作という面では北条氏に分があり、わけても北条政子を擁した点が決定的だと思います。

建仁三年(1203年)頼家公は病に伏し8月に危篤に陥りました。

8月27日、北条時政は一幡(比企能員の孫)と実朝公(北条時政の孫)に頼家公遺領分与を決定、関東28ヶ国地頭職と日本国総守護職を一幡に、関西38ヶ国地頭職を実朝公に相続することとしました。(『吾妻鏡』)

翌9月、これに不満の能員は、頼家公に実朝公擁立を狙う時政の謀反を訴え頼家公は時政追討を命じたところ、これを立ち聞きした政子が時政に告げ、時政は先手を打って能員を名越の自邸に呼び出しました。

比企一族はこれを時政の謀りごととして引き止めましたが、能員は「武装すればかえってあやしまれる」といい、平服で時政邸に向かったといいます。

しかし屋敷に入ったところを時政の手勢に襲われ、あえなく落命しました。

能員ほどのやり手がみすみす敵地に身を晒すようなことは考えにくいですが、通説ではこのようになっています。

能員謀殺を受けた比企一族は一幡の屋敷に拠って防戦したものの追いつめられてことごとく討死。

この際、若狭局は井戸に身を投げ、一幡は戦火の中で命を落としたと伝わります。

東松山市観光協会Web資料には「(若狭局は)比企一族滅亡の後、幽閉される頼家に従い修善寺で暮らすが、頼家の死後、武蔵国大谷村へ逃げ、頼朝の菩提を弔ったと云われる。」とあり、当地の扇谷山 宗悟寺には若狭局、頼家公ゆかりの尊格が祀られています。

『新編武蔵風土記稿』の宗悟寺の項には以下のとおりあります。

「寺傳ニ当寺ハ鎌倉将軍頼家 元久元年(1204年)七月伊豆國修善寺ニ於テ害セラレシ後 其妾若狭局当所ニ来テ剃髪染衣ノ身トナリ、前ニシルセル比丘尼山ニ草庵ヲ結ビ、頼家追福の為トシテ一寺ヲ草創シ 則頼家ノ法謚長福寺殿壽昌大居士ノ文字、及村名ヲ取テ大谷山壽昌寺ト号スト云 按ニ若狭局カ当所ヘ隠棲セシコトハ 他ニ所見ナケレト 彼局ハ比企判官能員カ女ニテ 頼家ノ長男一萬ノ母ナルヨシ 将軍執権次第ニ載ス 又東鑑養和二年(1182年)十月ノ條ニ 比企四郎能員云々 武蔵國比企郡ヲ以テ請所ト為ナトミユリハ、頼家沒落後 当所ハ父能員カ舊領ナル因テ以隠レ住セシナラン」

東松山市観光協会の資料は、『新編武蔵風土記稿』に依拠しているものとも思われます。

なお、比企氏の乱で比企側に加勢した御家人は女婿をのぞいてほとんどいなかったとみられ、すでに趨勢は決していたとみるべきでしょうか。

比企一族粛清は頼家公排斥、実朝公擁立と密接に絡んでいるため、なにかとナゾの多いものとなっています。

『吾妻鏡』が伝えなかった大きな事柄があるのかもしれません。

ともあれ、権勢を誇った比企氏はここに滅亡しました。

唯一生き残った能員の末子・大學三郎能本(よしもと)は、和田義盛に預けられた後(諸説あり、安房国に配流とも)に京に送られ剃髪して後に文士となり、順徳帝に仕えました。

承久の乱ののち佐渡島に配流された順徳上皇に供奉しましたが、老いた後、四代将軍頼経の御台所(源頼家公の娘・鞠子(媄子)/竹御所)が能員の外孫(能本の姪)というゆかりで赦され鎌倉に帰りました。

『新編相模國風土記稿』には「竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」とあり、比企大學三郎能本が竹御所のために妙本寺を建立と伝えています。

以下は「朗門の三長三本」関連資料やWikipediaからの孫引きです。出典はWikipediaを参照願います。

文暦元年(1234年)竹御所が難産で逝去した際、持仏の釈迦如来像を釈迦堂に奉安の遺言あり、この遺言を受け嘉禎元年(1235年)、比企谷に新釈迦堂が建立され、竹御所はそのそばに葬られたといいます。

寛元元年(1243年)、比企一族の出身ともいわれる仙覚が新釈迦堂の住持となりました。

この仙覚は、比企郡小川町に遺跡が遺る天台僧で万葉集研究者の仙覚律師遺のことを指すとみられます。

建長五年(1253年)、能本は鎌倉で日蓮聖人に帰依、文応元年(1260年)には、父・能員と母の菩提のため法華堂を建立・寄進したといいます。

この際、日蓮聖人が父に「長興」、母に「妙本」の法号を授与されたことから、寺号を「長興山妙本寺」と定めたと伝わります。(「日蓮宗Web」)

日蓮聖人寂後には六老僧の一人・日朗上人が継承、長興山 妙本寺を本拠として長谷山 本土寺、長栄山 本門寺を管轄され、この三箇寺を併せて「朗門の三長三本」と称します。

また、このゆかりから日朗門流は「比企谷門流」とも呼ばれます。

妙本寺と池上本門寺は昭和16年までひとりの住持が両寺を管轄する「両山一首制」によって護持され、日蓮宗でもきわめて高い寺格を有し、霊跡寺院に指定されています。

---------------------

【写真 上(左)】 お題目塔・寺号標

【写真 下(右)】 総門

鎌倉観光のハイライトは小町通りから鶴岡八幡宮、北鎌倉周辺、長谷周辺、そして朝比奈・十二所方面で、鎌倉駅から南東方面に足を伸ばす観光客はぐっと少なくなります。

妙本寺は南東方面の小町大路からさらに山手に入り込みますので、拝観客で大混雑ということはほとんどないと思います。

あたりは比企谷と呼ばれる鎌倉屈指の景勝地で、落ち着いた参拝ができます。

春は桜と海棠、夏はシャガ・ノウゼンカズラ、秋は紅葉と、花の寺としても知られています。

挙式後の新婚カップルの記念写真撮影スポットとしても有名で、筆者参拝時も撮影していました。

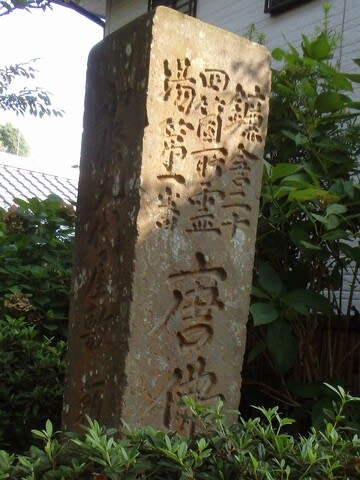

滑川にかかる夷堂(えびすどう)橋のたもとにお題目塔・寺号標が建ち、ここから長い参道が始まります。

【写真 上(左)】 総門扁額

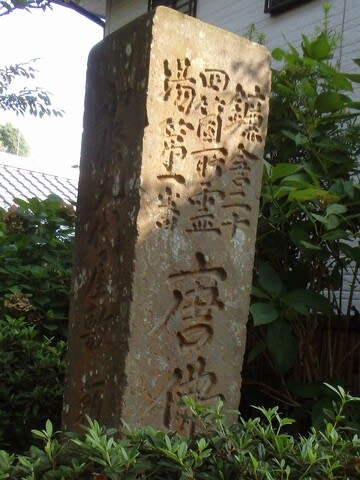

【写真 下(右)】 石碑

しばらく行くと総門。切妻屋根銅板葺の堂々たる四脚門で寺号扁額を掲げます。

傍らには「比企能員邸址」の石碑も建っています。

「能員ハ頼朝ノ乳母比企禅尼ノ養子ナルガ 禅尼ト共ニ此ノ地ニ住セリ 此ノ地比企ヶ谷ノ名アルモ之ニ基ク 能員ノ女頼家ノ寵ヲ受ケ若狭局ト称シ子一幡ヲ生ム 建仁三年頼家疾ムヤ母政子関西ノ地頭職ヲ分チテ 頼家ノ弟千幡ニ授ケントス 能員之ヲ憤リ密ニ北條氏ヲ除カントハカル 謀泄レテ●ッテ北條氏ノ為ニ一族此ノ地ニ於テ滅サル」

妙本寺の総門横の七角形の建物は元塔頭大円坊で、現在は比企谷幼稚園の園舎として使用されています。

【写真 上(左)】 方丈門

【写真 下(右)】 二天門

さらに進んで方丈門。屋根付きの変わった意匠の冠木門で、門柱には「妙本寺方丈」。

方丈門をくぐった先は本堂と事務所・書院。くぐらずに正面の階段をのぼっていくと二天門とその先が祖師堂です。

日蓮宗では他宗では本堂を置くようなセンターに祖師堂を置く例が多くみられますが、こちらもその一例です。

二天門はなぜか引いて撮った全容写真がありません。すみません。

記念写真撮影の真っ最中だったので、撮影を遠慮しているうちに撮り忘れてしまいました(笑)。

なので様式がよくわからないですが、おそらく切妻屋根瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、軒高があるので楼門とも思いましたがおそらく単層門だと思います。

二天門なので、脇間に持国天と多聞天を安置しています。

中央の龍の彫刻が見どころですが、これもまったく撮れていません(泣)

【写真 上(左)】 二天門の像

【写真 下(右)】 祖師堂

【写真 上(左)】 斜めからの祖師堂

【写真 下(右)】 祖師堂の水引虹梁

祖師堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、間数のある堂々たる構えはさすがに名刹。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

身舎軒下の斗栱も手先の多い重厚なものです。

【写真 上(左)】 祖師堂の木鼻

【写真 下(右)】 祖師堂向拝

この祖師堂まわりには比企一族の墓、一幡君の袖塚、仙覚律師の碑、源媄子(鞠子)墓などがありますが、なぜかまったく写真がありません。

ふだんから墓所の写真はあまり撮らないのですが、それにしても撮らなさすぎ。

他の紹介Webにたくさん載っているので、そちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 日蓮聖人像

【写真 下(右)】 霊宝殿

なお、こちらの記事によると新釈迦堂は鞠子の館(竹の御所)跡地にありましたが、現在は移設され霊宝殿となっている模様。

祖師堂おく(?)の新釈迦堂跡地には石碑があるようです。

応永二十九年(1422年)、京都扶持衆の佐竹与義(さたけともよし)が、鎌倉公方足利持氏の命を受けた佐竹義人(義憲)によって討たれたとされる”佐竹やぐら”もそばにあるようです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 書院

本堂は入母屋造銅板葺で大がかりな唐破風、書院も大きな千鳥破風を置いてしっとり落ち着いた雰囲気。

【写真 上(左)】 蛇苦止堂への参道

【写真 下(右)】 蛇苦止堂

総門から参道を左にそれた奥には、妙本寺の鎮守とされる蛇苦止堂があります。

あたりは木々に囲まれ、湿った空気に包まれて別次元のようです。

境内には、若狭局が比企氏の乱で戦火から逃れるように飛び込んだとされる井戸が残ります。

蛇苦止堂は若狭局を守護神としていまも大切にお祀りされ、毎月1日(正月は2日)に例祭をつとめ、信徒と共に法華経読誦唱題が続けられています。(公式Web)

比企能員の孫で、頼家公・若狭局の娘ともみられる竹御所(鞠子、媄子)は比企氏の乱後、祖母の北条政子の保護下にあったとみられ、15歳で叔父の実朝公の御台所・西八条禅尼の猶子となりました。

源家嫡流の血が政争によりつぎつぎに途絶えていくなか、女子であった竹御所はついに頼朝公の血筋を引く唯一の生き残りとなりました。

竹御所は、源家鎌倉幕府の象徴として御家人の尊敬を集めました。

寛喜二年(1230年)、29歳で13歳の四代将軍藤原頼経に嫁いで懐妊し、頼朝公の血を継ぐ将軍誕生の期待が高まりましたが、難産の末に男児を死産し、本人も落命しました。

享年33。ついに頼朝公の直系は絶え、源家将軍は断絶しました。

もし、竹御所が無事に男児を出産していたとしたら、頼朝公の血筋は残りしかも比企系の将軍が誕生した可能性もあって、北条得宗家独裁という歴史の流れは大きく変わっていたかもしれません。

御首題、御朱印は事務所にて拝受できます。

寺格の高い寺院で、寺務所まわりも張り詰めた空気が漂っていささか緊張しますが、ご対応はとても親切なものでした。

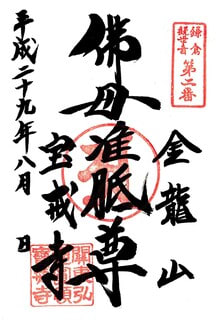

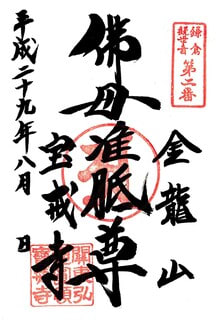

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

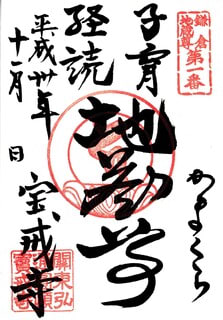

31.金龍山 釈満院 宝戒寺(円頓宝戒寺)(ほうかいじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町3-5-22

天台宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番

多くの霊場札所を兼ねる天台宗の名刹で、情報がたくさんあります。

まずは公式Web、現地掲示および『鎌倉市史・社寺編』を参考にご由緒・沿革の要旨をまとめてみます。

建武二年(1335年)創建。

開基は後醍醐帝、開山は天台座主五代・国師円観慧鎮慈威和上。

慈威和上は、五人の帝(後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明)の戒護師となられたので「五代国師」の号を朝廷から賜ったという名僧です。

この地は北条義時公の小町邸以来の北条執権家の邸宅で、元弘三年(1333年)北条氏滅亡後にその霊を慰め、また人材を養成修行せしめる道場として後醍醐帝が足利尊氏公に命じて建立させたという勅願寺院です。

公式Webには「慈威和上は当山を円頓大戒と天台密教(台密)の大法関東弘通の道場として戒壇院を置き」とあり、”円頓大戒”の注釈に「金剛宝戒ともいい、梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」としています。

仏教において「戒」はすこぶる重要な概念で、通常、仏教徒が守るべき行動規範や、自身を律する道徳規範をさすとされます。

霊場巡拝の勤行でもよく唱えられる「十善戒」(不殺生 不偸盗 不邪婬 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見)(→智積院の公式Web)も「戒」のひとつとされます。

大乗仏教では四分律や十誦律を重視する宗派もありますが、最澄の天台教学では大乗(菩薩)戒を重視する「円頓大戒」が”学処”(学ぶべき事柄)として定められています。

『瑜伽師地論』では四重四十三軽戒が、『梵網経』では十重四十八軽戒が”学処”とされているので、「梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」という注釈が公式Webに掲載されているのだと思います。

なお、仏教教学における用語の定義はすこぶる厳格で、たとえば上記の”学処”という言葉は梵語の原典まで遡ってこのように解釈(PDF/大谷大学大学院資料)されます。

なかでも「戒」や「律」は多くの用語や概念が複雑に絡み合い、とても素人の手におえるものではないのでこのくらいにしておきます。

しかし、現代の一般人向けWebで「円頓大戒」を明記するほどですから、「大乗戒」の根本道場としての立ち位置はそれほど重要ということかと。

じっさい、公式Webには「加賀白山の薬師寺、伊豫の等妙寺、筑紫の鎮弘寺と共に遠国四箇の戒場といわれた。」「天海大僧正は(宝戒寺)天台律宗の本寺である故、寺の維持相続の保護を徳川家康公に懇願している。」とあり、天台宗屈指の戒場(戒の道場)であることがわかります。

円頓宝戒寺という寺号も、このような当山固有の沿革に由来しているとみられます。

公式Webには「二世普川国師惟賢和上は国家鎮護のため和合仏たる歓喜天尊像(聖天様)を造立し特殊なる修法を定めてひたすら鎮護国家を祈念した」とあり、聖天様ゆかりの寺院としても知られています。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「附北條屋敷、頼経以降代々将軍屋敷(略)此地は相模入道平(北條)高時が舊宅なり。故に源(足利)尊氏、後醍醐天皇へ奏して、高時が為に葛西谷の東勝寺を遷して、北條の一族の骸骨を改め葬り。此寺を建立せり。開山は、法勝寺の長老、五代國師なり。相傳ふ五代國師は、(近江)坂本の人、諱慧鎮、慈威和上と云。圓観僧正と号す。(略)【太平記】に圓観上人と申は、元は山徒にて御座けるが、顕・密両宗の才、一山に光り有かと疑はれ、智行兼備の譽、諸寺に人無が如し。五代聖主の國師として、三聚浄戒(摂律儀戒、摂善法戒、摂衆生戒→円覚寺公式Web)の太祖たりとあり。御相模入道、結城上野入道に預けて、奥州へ下す。開山、帝王戒師なる故に、昔し此寺にも戒壇を立たりと云。尊氏の第二男、幼して多病なりし故に、五代國師に祈祷せしめ、遂に其子を國師の弟子とし、慈源和尚と云、普川國師と号す。此寺の第二世なり。此寺昔は四宗兼學なりしが、今は天台一宗也。」

ここには当山二世普川国師惟賢(慈源?)和尚は足利尊氏の二男という説が載せられていますが、年代的な齟齬があるため疑義も呈されています。

宝戒寺はわかっているだけで6つもの霊場の札所で、うち鎌倉二十四地蔵霊場と相州二十一ヶ所霊場は第1番(初番)という重要なポジションです。

相州(相模)二十一ヶ所霊場は「鎌倉の弘法大師霊場」といわれます。

しかし、21の札所のうち、天台宗は2、臨済宗は3、浄土宗系は4を占め、弘法大師霊場としてはややめずらしい宗派構成です。

→札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

二十一ヶ所霊場は八十八ヶ所霊場の簡易版として開創されることも多いので、新四国東国八十八ヶ所霊場や相模国準四国八十八ヶ所霊場との関連を連想しましたが、前者は横浜市内メイン、後者は湘南メインで、どうもエリア的に異なるようです。

いまのところ、この霊場の開設経緯は筆者的にはわかっていないので、判明した時点で追記します。

開創経緯不詳で霊場会もないようですが、21の御朱印はすべて揃います(揃いました)。

第7番寿福寺では、ご住職との禅問答のようなやりとりの末にいただける御朱印として、一部では有名?でしたが、現在、寿福寺では御朱印授与休止、もしくは書置対応で、書置は御本尊(鎌倉五山)、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三佛のみとの情報があるので、現時点ですべて揃うかは不明です。

また、通常は御朱印見本には掲示されず、いわゆる裏メニュー的な御朱印なので、しっかり専用納経帳での巡拝・御朱印拝受がベターな霊場かもしれません。

---------------------

【写真 上(左)】 小町大路から

【写真 下(右)】 参道入口

宝戒寺は小町大路の北側から少しく山裾に向けて入ったところにあります。

鎌倉観光のメジャースポット、鶴岡八幡宮から南下する観光客は小町通りないし若宮大路、東側の十二所方面へは雪の下~金沢街道がメインルートとなるので、宝戒寺前の小町大路はエアポケット的に観光客が少ないところです。

なので、宝戒寺は観光客の少ない比較的静かなお寺となっています。

ただし御朱印的には別で、5つの現役霊場の札所を兼ねられているので避けて通れない存在です。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 門柱

【写真 下(右)】 地蔵尊霊場札所碑

小町大路からの参道はかなりの奥行き。

門柱から内は緑ゆたかで、萩をはじめとする花の寺としても知られています。

(”はぎ寺”の別称があります。)

【写真 上(左)】 本堂(夏)

【写真 下(右)】 本堂(冬)

正面が本堂で、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った堂容。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

名刹にふさわしく彫刻の仕上がりはいずれも精緻です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 提灯

こちらは鎌倉ではめずらしく堂内に上げていただけ、尊格を間近で拝することができます。

子育経読延命地蔵尊(鎌倉二十四地蔵札所本尊)、仏母准胝観音(鎌倉三十三観音札所本尊)、阿弥陀如来(鎌倉六阿弥陀札所本尊)、毘沙門天(鎌倉・江ノ島七福神札所本尊)など霊場札所本尊はいずれも本堂内の御座です。(御本尊「木造地蔵菩薩坐像」は秘仏か?)

御本尊の「木造地蔵菩薩坐像」は国の重要文化財に指定され南北朝時代の作品とされています。

御本尊の御前立である立像地蔵菩薩は通称「唐佛地蔵尊」と呼ばれ、おそらくこちらが地蔵尊霊場の札所本尊かと思われます。

「唐佛地蔵尊」が札所本尊であることを示す石標

そうなると御本尊の御朱印が気になりますが、Web検索した限りでは宝戒寺の地蔵尊の御朱印はすべて地蔵尊霊場の札所印つきなので、御本尊=御前立(「唐佛地蔵尊」)=地蔵尊霊場札所本尊という扱いなのかもしれません。

准胝仏母は仏母とされ、変化観音とはみなされない場合もある特異な尊格で、ご真言は「オン・シャレイ・シュレイ・ジュンテイ・ソワカ」。

准胝仏母は鎌倉でも数少ないので稀少な御朱印です。

【写真 上(左)】 宝篋印塔

【写真 下(右)】 鐘楼

本堂向かって左手の宝篋印塔は、北条氏ならびに鎌倉合戦東勝寺戦没者を供養する慰霊塔と伝わります。

【写真 上(左)】 大聖歓喜天堂(宝蔵殿)

【写真 下(右)】 徳崇大権現

本堂向かって右手奥の大聖歓喜天堂(宝蔵殿)は、当山二世普川国師が鎮護国家を祈念された聖天様ゆかりの堂宇とみられます。

また、本堂に掲げられた提灯には聖天様の二股大根紋と巾着袋が描かれ、このお寺と聖天様のご縁の深さを物語っています。

その手前に御鎮座の徳崇大権現は、鎌倉幕府最後の執権・北条高時公を祭祀と伝わります。

元弘三年(1333年)5月22日、新田義貞等の鎌倉攻めにより小町の邸宅(現・宝戒寺)を焼かれた北条高時公は、東方の葛西ヶ谷(現・東勝寺跡)に引き籠もり最期の反撃を試みますがついに力尽き、東勝寺の伽藍堂舎に火をかけて一族郎党とともに自害しました。

宝戒寺は滅亡した北条氏供養のために創建された寺院で、そのゆかりもあって最後の当主・北条高時公が祀られているのでは。

その手前には聖徳太子を祀る太子堂があります。

聖德太子は工芸技能者・職人の育成を図られたとされ、職人の守護神として昔から信仰されているとの由。

鎌倉市観光協会Webによると、宝戒寺の太子講は、かつては関東一円の職人を集めるほど盛んだったとのこと。

【写真 上(左)】 太子堂

【写真 下(右)】 蓮の花

御朱印は本堂内で授与いただけます。

なお、鎌倉二十四地蔵霊場第1番と相州二十一ヶ所霊場第1番は、こちらで御朱印帳を購入するか、まっさらの御朱印帳持参であれば発願印をいただけます。

(中途の頁ではいただけません。)

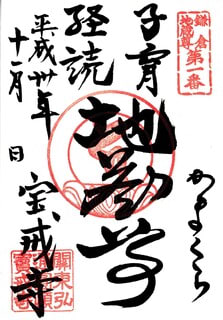

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

御朱印帳

〔 鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)の御朱印 〕

御朱印帳

32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

日蓮宗

御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)

妙隆寺は小町にある日蓮宗寺院です。

開山は日英上人、開基は千葉胤貞で、至徳二年(1385年)の建立といいます。

千葉胤貞(1288-1336年)は、鎌倉末期~南北朝時代の千葉氏第9代当主・千葉宗胤の長男で、下総国千田荘(現在の千葉県香取郡多古町付近)を本拠とした武将です。

千葉氏当主とはなりませんでしたが日蓮宗に深く帰依し、法華経寺の俗別当として第2代住持日高を支援、第3代住持日祐は胤貞の猶子とも伝わります。

山内掲示によると、妙隆寺のあたりは千葉氏の屋敷跡とされているそうです。

日親上人(1407-1488年/久遠成院)は室町時代の日蓮宗の僧で、上総国埴谷(千葉県山武市埴谷)の埴谷氏一族として誕生され、埴谷氏の信仰篤い中山法華経寺の日英上人の弟子となられて中山法華経寺に入られました。

応永三十四年(1427年)、21歳で当山に入り堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積まれて第二祖となりました。

永享五年(1433年)には中山門流の総導師として肥前国(現・佐賀県)へ赴きました。

佐賀県には上人ゆかりの寺院が多くあります。→ Web資料

しかし、その厳しい折伏に対し反発を受けて同流を離れ、永享九年(1437年)上洛して本法寺を開かれました。

永享十一年(1439年)『立正冶国論』を足利6代将軍義教に献じて乱れた政道を諌めたところ、これに怒った義教は日親上人を投獄し、頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ上人の言葉を奪ってしまいました。

この鍋は終生上人の頭から取れることはなかったといわれ、後年、日親上人は『なべかむり日親』と呼ばれるようになりました。

日親上人は「不受不施義」(ふじゅふせぎ)を唱えたとされます。

「Wikipedia」には「『不受不施義』とは、日蓮による思想の1つで、不受とは法華経信者でない者から布施を受けないこと、不施とは法華経信者でない者に供養を施さないこと。」とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には「(日親上人は)不信者の施物を受けるは謗法であると強く主張し、折伏不受、不惜身命を信念としたから、迫害も甚だしく鍋かぶりの話もその一つである。」ともあります。

「Wikipedia」では「不受不施義」と「不受不施派」を明確に区別しています。

法華宗(日蓮宗)は豊臣秀吉が命じた方広寺の千僧供養の出仕を受けるか否かで、「受不施派」と「不受不施派」に分裂したとされます。(Wikipedia)

他宗派や他宗門徒との妥協を許さずみずからの信念を貫く「不受不施」の思想は、徳川家康、ひいては徳川幕府から弾圧を受けたといいます。

「不受不施義」の系統については慶長四年(1599年)の「大阪対論」、寛永七年(1630年)の「身池対論」など、徳川家康の宗教政策や主要寺院の対応も絡んだすこぶる複雑でデリケートな経緯があり、その評価についても立場や思想により異なるようなので、これ以上は触れません。

ただし、水戸藩主・徳川光圀の命により貞享二年(1685年)に編纂刊行された『新編鎌倉志』には妙隆寺が記載され、「法華宗、中山末寺なり。」とあるので、江戸時代は法華経寺の末寺として公認されていたとみられます。

(「wikipedia」によると達師法縁。)

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

妙隆寺 妙隆谷は、小町の西●にあり。叡昌山と号す。法華宗、中山末寺なり。

開山は日英。二代目は日親、堂に像あり。

日親を、異名に鍋被(ナベカブリ)上人と云。宗門に隠なき僧なりと云ふ。

■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館DC.)

妙隆寺 叡昌山と号す、宗旨中山法華経寺末、千葉氏の起立にて開山は日英なり

二世日親は鍋被上人と異名して宗門に隠なき僧なり由

■ 山内掲示(寿老人 妙隆寺)

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤の子孫千葉大隅守平胤貞の旧地で至徳二年(1385年)七堂伽藍を建立し妙親院日英上人を迎えて開山しました。応永三十四年(1427年)の冬第二祖久遠成院日親上人は廿一才の時に当山に来られ堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積み、永享十一年(1439年)京都へ上り『立正冶国論』の一書を足利六代将軍義教に献して政道を諌めようとしましたが、これを怒った義教は日親を投獄し、陰惨な拷問でも屈しない日親の頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ日親の言葉を奪ってしまいました。後年『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

■ 山内掲示(鎌倉市)

この辺り一帯は、鎌倉時代の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞が日英上人を迎えて建立しました。

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられたので「鍋かむり日親」とよばれました。

本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をした池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

-------------------------

鎌倉駅にもほど近い、小町大路に面してあります。

「日蓮上人辻説法跡」にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡

【写真 下(右)】 日蓮上人辻説法跡の碑

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 門前のお題目碑

小町大路から石畳の長い参道が伸び、切妻屋根銅板本瓦棒葺の山門(四脚門?)があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寿老人堂と本堂

山門をくぐると向かって右手に寿老人のお堂があります。

堂宇本尊のケヤキ一本造りの寿老人像は、鎌倉・江ノ島七福神の一尊です。

【写真 上(左)】 寿老人のお堂

【写真 下(右)】 行法御池之霊跡

寿老人堂の奥手が、日親上人が寒中、百日間水行をした池と伝わる「行法御池之霊跡」です。

本堂前にはお題目碑。

【写真 上(左)】 お題目碑

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造銅板本瓦棒葺流れ向拝。

屋根中央に大がかりな千鳥破風、向拝に軒唐破風を配して風格があります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置き、見上げに山号扁額を掲げています。

御首題は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。

鎌倉・江ノ島七福神の寿老人の御朱印も授与されています。

〔 御首題 〕

■ 鎌倉市の御朱印-10 (B.名越口-5)へつづきます。

33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市小町2-23-3

御祭神:大己貴命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神

元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)

34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

単立

御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町1-12-12

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)

司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

しばらくつづけます。

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 鎌倉市の御朱印-2 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-3 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-4 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-5 (A.朝夷奈口)

■ 鎌倉市の御朱印-6 (B.名越口-1)

■ 鎌倉市の御朱印-7 (B.名越口-2)

■ 鎌倉市の御朱印-8 (B.名越口-3)から。

■ 鎌倉市の御朱印-10 (B.名越口-5)へつづきます。

30.長興山 妙本寺(みょうほんじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市大町1-15-1

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

妙本寺は日蓮宗の本山(霊跡寺院)で、池上法縁五本山の一つに数えられる名刹です。

比企氏ゆかりの寺院で、『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「●比企谷、比企能員舊跡、竹御所跡。長興山と号す。日蓮説法始の寺なり。相傳ふ、日蓮の俗弟子、比企大學三郎と云し人、建立す。日蓮在世の時、日朗に附属する故に、日朗を開山とす。正月二十一日、開山忌あり。此寺の住持池上本門寺を兼帯するなり。塔坊十六坊、院家二個院あり。一貫五百文の御朱印あり。此地を比企谷と云。比企判官能員が舊跡なり。今按ずるに、武州に比企郡と云あり。頼朝の乳母、能員が姨母、武州比企郡を請所として居す。故に比企尼と号す。甥の能員を猶子として、共に此所に来居す。故に比企谷と云なり。頼朝幷政子、比企谷が家に御渡の事、又頼家も能員が家にて遊興の事、【東鏡】に見たり。能員が女は、若狭局と号して、頼家の妾にて、一幡君の母なり。故に能員、恩寵逞く、権威盛なりしが、北條家を亡さんと謀るに因て、建仁三年(1203年)九月二日、北條時政が名越の亭にて誅せらる。一族当地にて悉く亡たり。」

また、『新編相模國風土記稿』には以下のとおり記載があります。

「比企判官能員ノ第蹟ナリ。文永十一年(1274年)三月。本行院日學開基ス。寺傳ニ拠ルニ。日學ハ比企能員ノ末男ニテ。大學三郎能本ト号シ。日蓮ノ俗弟子ナリ。先父能員。建仁三年(1203年)。北條時政ノ為ニ誅セラレシ時。叔父伯耆法印●顕。京都東寺ニ在シニ養ハレ。剃髪シテ京ニ隠レ住リ。後文士トナリテ。順徳帝ニ奉仕シ。承久三年(1221年)。佐渡國ノ遷幸ニ供奉ス。其後老後ニ至リ将軍頼経ノ夫人ハ。能員ノ外孫ナル故。其所縁ヲ以テ赦免セラレ。鎌倉ニ帰リテ。竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」

妙本寺が建つ鎌倉の東の谷戸は比企谷(ひきがやつ)と呼ばれ、鎌倉の有力御家人・比企能員(よしかず)一族の屋敷がありました。

比企能員は源頼朝公の乳母・比企尼の猶子で、妻は二代将軍・源頼家公の乳母(諸説あり)、娘の若狭局は頼家公の室となって一幡を生むなど、将軍家と深い関係をもちました。

建仁三年(1203年)、頼家公が病に伏すと千幡(後の源実朝公)を推す北条氏と一幡を擁す比企氏の間で対立が表面化します。

-------------

ここで、比企氏について少しく掘り下げてみたいと思います。

比企氏は鎌倉時代初期に没落したため詳細な史料が少なく、ナゾめいた一族です。

比企氏の姓は武蔵国比企郡由来とされますが、比企氏の始祖とされる比企能貴ないし波多野三郎遠光の出自については諸説あります。

・藤原秀郷流ないし藤原北家魚名流

・小碓命(倭建命)の裔

・武蔵国造(上毛野氏ないし阿保朝臣人上)流

・比企郡司(波多野氏ないし秦氏流波多野氏)流

などなど・・・。

これだけ多くの説が立てられる背景として、比企氏は代々猶子縁組み(実親子ではない者が親子関係を結ぶこと)が多かったことがあげられています。

これらを逐一検証するのはたいへんなので、比企能員の父とされる比企掃部允(ひき かもんのじょう)から辿ってみます。

『埼玉叢書』掲載の『比企氏系図』によると比企掃部允は波多野遠義の孫の藤太遠泰。

武蔵国比企郡に拠り、妻は源頼朝公の乳母・比企尼。

比企尼の父母は不明とされますが、頼朝公の乳母に任ぜられているので、源家嫡流か、頼朝公の母・由良御前(熱田神宮大宮司・藤原季範)ゆかりの人物かもしれません。

常陸国の豪族・八田宗綱の娘・寒河尼も頼朝公の乳母とされるので、あるいは東国武士の娘だったのかもしれません。

平治元年(1159年)の平治の乱で源義朝公が敗死し、嫡男の頼朝公が14歳で伊豆国に配流になると、頼朝公の乳母であった比企尼とその夫・掃部允は頼朝公への支援をつづけました。

比企夫妻には娘が3人おり、長女・丹後内侍は安達盛長に再嫁、次女・河越尼は河越重頼の室、三女は伊豆の伊東祐清に嫁いだのち源氏御門葉の平賀義信の室となっています。

また、次女・河越尼および三女は頼家公の乳母と伝わります。

比企尼は男子がなかったとされ、甥(諸説あり)の比企能員を猶子として迎え比企氏当主となりました。

比企尼の長女・丹後内侍の子は、安達景盛、安達時長、島津忠久、源範頼公の室

次女・河越尼の子は、源義経公の正室・郷御前(京姫)

三女は、伊東祐清の兄弟・河津祐泰の子(律師)を連れ子としたと伝わります。

比企氏が鎌倉幕府草創期に権勢をふるったのは、この比企尼の存在が大きかったとみられています。

比企氏没落前、比企氏と北条氏をとりまく主な状況は下記のとおりとみられます。

■比企氏(比企能員)

妻:渋河兼忠の息女

兄弟(女性):

安達盛長の室(丹後内侍)/安達盛長はのちの「13人の合議制」のひとり。

河越重頼の室(河越尼)/河越重頼は「武蔵国留守所総検校職」。

三女は伊東祐清の室/伊東祐清は伊豆の有力豪族。

のち平賀義信の室/平賀義信は源氏御門葉。

娘:若狭局 頼家公の室

笠原親景の室/親景は武蔵国笠原郷の御家人。

中山為重の室/中山氏は秩父氏族? 比企郡の御家人。

糟屋有季の室/有季は相模国糟屋荘の御家人。

孫:一幡 頼家公の長男。

鞠子(媄子) 竹御所・頼家公の息女。

■北条氏(北条時政)

妻:伊東祐親の息女、牧の方

兄弟(女性):未確認

娘:政子 源頼朝公の御台所。

時子 足利義兼の室/義兼は源氏御門葉。

阿波局 阿野全成の室/全成は頼朝公の異母弟

稲毛重成の室/重成は秩父氏族、武蔵国稲毛荘の御家人。

畠山重忠の室/重忠は秩父氏族、武蔵国畠山郷の御家人。

平賀朝雅の室/朝雅は平賀義信の四男で源氏御門葉。

滋野井(三条)実宣の室/実宣は公卿。官位は正二位・権大納言。

宇都宮頼綱の室/宇都宮氏は下野国の名族。

坊門忠清の室/忠清は公家で内大臣・坊門信清の子。

河野通信の室/通信は伊予国・伊予水軍の将。

大岡時親の室/御家人、詳細不明。

孫:頼家公 頼朝公の嫡男/鎌倉二代将軍。

実朝公 頼朝公の次男/鎌倉三代将軍。

これをみると、比企能員は頼家公の長男・一幡の外戚、北条時政は頼家公、実朝公の外戚として力を奮っていたことがわかります。

頼家公と若狭局の結びつきは強く、頼家公独裁体制のもとでは北条は劣勢とならざるを得ないきわどい状況でした。

一方、御家人間の勢力図をみると、鍵となるのはおそらく坂東八平氏と源氏御門葉の動向でした。

坂東八平氏は、坂東に下向し武家として勢力を張った桓武平氏良文流の諸氏で、ふつう千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏の八氏が数えられます。

御家人の政治力学で大きな役割を占めたのは三浦氏(和田氏)、秩父氏、梶原氏とみられます。

わけても秩父姓族は武蔵国の在庁官人のトップで国内の武士を統率・動員する権限をもつ「武蔵国留守所総検校職」を承継し、武蔵七党などの在地武士団に大きな影響力をもっていました。

秩父姓族の主要な流れは秩父氏、河越氏、畠山氏、江戸氏、豊島氏、葛西氏、榛谷氏、小山田・稲毛氏などで、おのおの武蔵・相模国を中心に肥沃な領土をもち、強大な武力を蓄えていました。

一時は河越氏が惣領として中心的な立場にありましたが、河越重頼が義経公に娘(郷御前)を嫁がせていた関係から粛清されたのち、その立場は畠山氏に移ったとされます。

比企氏の女婿・河越氏から、北条氏の女婿・畠山氏への実質的な権威委譲で、結果として北条氏の勢力伸長につながりました。

三浦氏(和田氏)については、もともと地縁的なものもあり、北条氏との関係が強かったとみられます。

源氏御門葉については、平賀氏はほぼ対等ながら、北条氏が重鎮・足利氏を女婿として抑えていたことが大きいと思われます。

また、安達盛長の室は比企氏の丹後内侍、息女は源範頼公の室となっており、比企氏、安達氏、範頼公の所領(ないしは居所)は隣接しているので、相互の連携があったとも思われますが、建久四年(1193年)の範頼公配流以降この関係はおそらく瓦解しています。

範頼公は頼朝公旗揚げ以前から甲斐源氏との関係がふかく、範頼公を通じて比企氏が甲斐源氏と関係をもった可能性もありますが、これも範頼公配流により崩れたのでは。

比企氏、安達氏、範頼公の姻戚関係は、比企氏系図(東松山市観光協会Web資料)からもみてとることができます。

こうしてみると有力御家人の多数派工作という面では北条氏に分があり、わけても北条政子を擁した点が決定的だと思います。

建仁三年(1203年)頼家公は病に伏し8月に危篤に陥りました。

8月27日、北条時政は一幡(比企能員の孫)と実朝公(北条時政の孫)に頼家公遺領分与を決定、関東28ヶ国地頭職と日本国総守護職を一幡に、関西38ヶ国地頭職を実朝公に相続することとしました。(『吾妻鏡』)

翌9月、これに不満の能員は、頼家公に実朝公擁立を狙う時政の謀反を訴え頼家公は時政追討を命じたところ、これを立ち聞きした政子が時政に告げ、時政は先手を打って能員を名越の自邸に呼び出しました。

比企一族はこれを時政の謀りごととして引き止めましたが、能員は「武装すればかえってあやしまれる」といい、平服で時政邸に向かったといいます。

しかし屋敷に入ったところを時政の手勢に襲われ、あえなく落命しました。

能員ほどのやり手がみすみす敵地に身を晒すようなことは考えにくいですが、通説ではこのようになっています。

能員謀殺を受けた比企一族は一幡の屋敷に拠って防戦したものの追いつめられてことごとく討死。

この際、若狭局は井戸に身を投げ、一幡は戦火の中で命を落としたと伝わります。

東松山市観光協会Web資料には「(若狭局は)比企一族滅亡の後、幽閉される頼家に従い修善寺で暮らすが、頼家の死後、武蔵国大谷村へ逃げ、頼朝の菩提を弔ったと云われる。」とあり、当地の扇谷山 宗悟寺には若狭局、頼家公ゆかりの尊格が祀られています。

『新編武蔵風土記稿』の宗悟寺の項には以下のとおりあります。

「寺傳ニ当寺ハ鎌倉将軍頼家 元久元年(1204年)七月伊豆國修善寺ニ於テ害セラレシ後 其妾若狭局当所ニ来テ剃髪染衣ノ身トナリ、前ニシルセル比丘尼山ニ草庵ヲ結ビ、頼家追福の為トシテ一寺ヲ草創シ 則頼家ノ法謚長福寺殿壽昌大居士ノ文字、及村名ヲ取テ大谷山壽昌寺ト号スト云 按ニ若狭局カ当所ヘ隠棲セシコトハ 他ニ所見ナケレト 彼局ハ比企判官能員カ女ニテ 頼家ノ長男一萬ノ母ナルヨシ 将軍執権次第ニ載ス 又東鑑養和二年(1182年)十月ノ條ニ 比企四郎能員云々 武蔵國比企郡ヲ以テ請所ト為ナトミユリハ、頼家沒落後 当所ハ父能員カ舊領ナル因テ以隠レ住セシナラン」

東松山市観光協会の資料は、『新編武蔵風土記稿』に依拠しているものとも思われます。

なお、比企氏の乱で比企側に加勢した御家人は女婿をのぞいてほとんどいなかったとみられ、すでに趨勢は決していたとみるべきでしょうか。

比企一族粛清は頼家公排斥、実朝公擁立と密接に絡んでいるため、なにかとナゾの多いものとなっています。

『吾妻鏡』が伝えなかった大きな事柄があるのかもしれません。

ともあれ、権勢を誇った比企氏はここに滅亡しました。

唯一生き残った能員の末子・大學三郎能本(よしもと)は、和田義盛に預けられた後(諸説あり、安房国に配流とも)に京に送られ剃髪して後に文士となり、順徳帝に仕えました。

承久の乱ののち佐渡島に配流された順徳上皇に供奉しましたが、老いた後、四代将軍頼経の御台所(源頼家公の娘・鞠子(媄子)/竹御所)が能員の外孫(能本の姪)というゆかりで赦され鎌倉に帰りました。

『新編相模國風土記稿』には「竹御所ノ為ニ。当寺ヲ建立セシトナリ。」とあり、比企大學三郎能本が竹御所のために妙本寺を建立と伝えています。

以下は「朗門の三長三本」関連資料やWikipediaからの孫引きです。出典はWikipediaを参照願います。

文暦元年(1234年)竹御所が難産で逝去した際、持仏の釈迦如来像を釈迦堂に奉安の遺言あり、この遺言を受け嘉禎元年(1235年)、比企谷に新釈迦堂が建立され、竹御所はそのそばに葬られたといいます。

寛元元年(1243年)、比企一族の出身ともいわれる仙覚が新釈迦堂の住持となりました。

この仙覚は、比企郡小川町に遺跡が遺る天台僧で万葉集研究者の仙覚律師遺のことを指すとみられます。

建長五年(1253年)、能本は鎌倉で日蓮聖人に帰依、文応元年(1260年)には、父・能員と母の菩提のため法華堂を建立・寄進したといいます。

この際、日蓮聖人が父に「長興」、母に「妙本」の法号を授与されたことから、寺号を「長興山妙本寺」と定めたと伝わります。(「日蓮宗Web」)

日蓮聖人寂後には六老僧の一人・日朗上人が継承、長興山 妙本寺を本拠として長谷山 本土寺、長栄山 本門寺を管轄され、この三箇寺を併せて「朗門の三長三本」と称します。

また、このゆかりから日朗門流は「比企谷門流」とも呼ばれます。

妙本寺と池上本門寺は昭和16年までひとりの住持が両寺を管轄する「両山一首制」によって護持され、日蓮宗でもきわめて高い寺格を有し、霊跡寺院に指定されています。

---------------------

【写真 上(左)】 お題目塔・寺号標

【写真 下(右)】 総門

鎌倉観光のハイライトは小町通りから鶴岡八幡宮、北鎌倉周辺、長谷周辺、そして朝比奈・十二所方面で、鎌倉駅から南東方面に足を伸ばす観光客はぐっと少なくなります。

妙本寺は南東方面の小町大路からさらに山手に入り込みますので、拝観客で大混雑ということはほとんどないと思います。

あたりは比企谷と呼ばれる鎌倉屈指の景勝地で、落ち着いた参拝ができます。

春は桜と海棠、夏はシャガ・ノウゼンカズラ、秋は紅葉と、花の寺としても知られています。

挙式後の新婚カップルの記念写真撮影スポットとしても有名で、筆者参拝時も撮影していました。

滑川にかかる夷堂(えびすどう)橋のたもとにお題目塔・寺号標が建ち、ここから長い参道が始まります。

【写真 上(左)】 総門扁額

【写真 下(右)】 石碑

しばらく行くと総門。切妻屋根銅板葺の堂々たる四脚門で寺号扁額を掲げます。

傍らには「比企能員邸址」の石碑も建っています。

「能員ハ頼朝ノ乳母比企禅尼ノ養子ナルガ 禅尼ト共ニ此ノ地ニ住セリ 此ノ地比企ヶ谷ノ名アルモ之ニ基ク 能員ノ女頼家ノ寵ヲ受ケ若狭局ト称シ子一幡ヲ生ム 建仁三年頼家疾ムヤ母政子関西ノ地頭職ヲ分チテ 頼家ノ弟千幡ニ授ケントス 能員之ヲ憤リ密ニ北條氏ヲ除カントハカル 謀泄レテ●ッテ北條氏ノ為ニ一族此ノ地ニ於テ滅サル」

妙本寺の総門横の七角形の建物は元塔頭大円坊で、現在は比企谷幼稚園の園舎として使用されています。

【写真 上(左)】 方丈門

【写真 下(右)】 二天門

さらに進んで方丈門。屋根付きの変わった意匠の冠木門で、門柱には「妙本寺方丈」。

方丈門をくぐった先は本堂と事務所・書院。くぐらずに正面の階段をのぼっていくと二天門とその先が祖師堂です。

日蓮宗では他宗では本堂を置くようなセンターに祖師堂を置く例が多くみられますが、こちらもその一例です。

二天門はなぜか引いて撮った全容写真がありません。すみません。

記念写真撮影の真っ最中だったので、撮影を遠慮しているうちに撮り忘れてしまいました(笑)。

なので様式がよくわからないですが、おそらく切妻屋根瓦葺朱塗りの三間一戸の八脚門で、軒高があるので楼門とも思いましたがおそらく単層門だと思います。

二天門なので、脇間に持国天と多聞天を安置しています。

中央の龍の彫刻が見どころですが、これもまったく撮れていません(泣)

【写真 上(左)】 二天門の像

【写真 下(右)】 祖師堂

【写真 上(左)】 斜めからの祖師堂

【写真 下(右)】 祖師堂の水引虹梁

祖師堂は入母屋造桟瓦葺流れ向拝、間数のある堂々たる構えはさすがに名刹。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

身舎軒下の斗栱も手先の多い重厚なものです。

【写真 上(左)】 祖師堂の木鼻

【写真 下(右)】 祖師堂向拝

この祖師堂まわりには比企一族の墓、一幡君の袖塚、仙覚律師の碑、源媄子(鞠子)墓などがありますが、なぜかまったく写真がありません。

ふだんから墓所の写真はあまり撮らないのですが、それにしても撮らなさすぎ。

他の紹介Webにたくさん載っているので、そちらをご覧ください。

【写真 上(左)】 日蓮聖人像

【写真 下(右)】 霊宝殿

なお、こちらの記事によると新釈迦堂は鞠子の館(竹の御所)跡地にありましたが、現在は移設され霊宝殿となっている模様。

祖師堂おく(?)の新釈迦堂跡地には石碑があるようです。

応永二十九年(1422年)、京都扶持衆の佐竹与義(さたけともよし)が、鎌倉公方足利持氏の命を受けた佐竹義人(義憲)によって討たれたとされる”佐竹やぐら”もそばにあるようです。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 書院

本堂は入母屋造銅板葺で大がかりな唐破風、書院も大きな千鳥破風を置いてしっとり落ち着いた雰囲気。

【写真 上(左)】 蛇苦止堂への参道

【写真 下(右)】 蛇苦止堂

総門から参道を左にそれた奥には、妙本寺の鎮守とされる蛇苦止堂があります。

あたりは木々に囲まれ、湿った空気に包まれて別次元のようです。

境内には、若狭局が比企氏の乱で戦火から逃れるように飛び込んだとされる井戸が残ります。

蛇苦止堂は若狭局を守護神としていまも大切にお祀りされ、毎月1日(正月は2日)に例祭をつとめ、信徒と共に法華経読誦唱題が続けられています。(公式Web)

比企能員の孫で、頼家公・若狭局の娘ともみられる竹御所(鞠子、媄子)は比企氏の乱後、祖母の北条政子の保護下にあったとみられ、15歳で叔父の実朝公の御台所・西八条禅尼の猶子となりました。

源家嫡流の血が政争によりつぎつぎに途絶えていくなか、女子であった竹御所はついに頼朝公の血筋を引く唯一の生き残りとなりました。

竹御所は、源家鎌倉幕府の象徴として御家人の尊敬を集めました。

寛喜二年(1230年)、29歳で13歳の四代将軍藤原頼経に嫁いで懐妊し、頼朝公の血を継ぐ将軍誕生の期待が高まりましたが、難産の末に男児を死産し、本人も落命しました。

享年33。ついに頼朝公の直系は絶え、源家将軍は断絶しました。

もし、竹御所が無事に男児を出産していたとしたら、頼朝公の血筋は残りしかも比企系の将軍が誕生した可能性もあって、北条得宗家独裁という歴史の流れは大きく変わっていたかもしれません。

御首題、御朱印は事務所にて拝受できます。

寺格の高い寺院で、寺務所まわりも張り詰めた空気が漂っていささか緊張しますが、ご対応はとても親切なものでした。

【写真 上(左)】 御首題

【写真 下(右)】 御朱印

31.金龍山 釈満院 宝戒寺(円頓宝戒寺)(ほうかいじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町3-5-22

天台宗

御本尊:地蔵菩薩

札所:鎌倉三十三観音霊場第2番、鎌倉二十四地蔵霊場第1番、相州二十一ヶ所霊場第1番、鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)、鎌倉六阿弥陀霊場第5番、小田急沿線花の寺四季めぐり第28番

多くの霊場札所を兼ねる天台宗の名刹で、情報がたくさんあります。

まずは公式Web、現地掲示および『鎌倉市史・社寺編』を参考にご由緒・沿革の要旨をまとめてみます。

建武二年(1335年)創建。

開基は後醍醐帝、開山は天台座主五代・国師円観慧鎮慈威和上。

慈威和上は、五人の帝(後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明)の戒護師となられたので「五代国師」の号を朝廷から賜ったという名僧です。

この地は北条義時公の小町邸以来の北条執権家の邸宅で、元弘三年(1333年)北条氏滅亡後にその霊を慰め、また人材を養成修行せしめる道場として後醍醐帝が足利尊氏公に命じて建立させたという勅願寺院です。

公式Webには「慈威和上は当山を円頓大戒と天台密教(台密)の大法関東弘通の道場として戒壇院を置き」とあり、”円頓大戒”の注釈に「金剛宝戒ともいい、梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」としています。

仏教において「戒」はすこぶる重要な概念で、通常、仏教徒が守るべき行動規範や、自身を律する道徳規範をさすとされます。

霊場巡拝の勤行でもよく唱えられる「十善戒」(不殺生 不偸盗 不邪婬 不妄語 不綺語 不悪口 不両舌 不慳貪 不瞋恚 不邪見)(→智積院の公式Web)も「戒」のひとつとされます。

大乗仏教では四分律や十誦律を重視する宗派もありますが、最澄の天台教学では大乗(菩薩)戒を重視する「円頓大戒」が”学処”(学ぶべき事柄)として定められています。

『瑜伽師地論』では四重四十三軽戒が、『梵網経』では十重四十八軽戒が”学処”とされているので、「梵綱菩薩戒経所説の十重四十八軽戒を戒相とする大乗戒」という注釈が公式Webに掲載されているのだと思います。

なお、仏教教学における用語の定義はすこぶる厳格で、たとえば上記の”学処”という言葉は梵語の原典まで遡ってこのように解釈(PDF/大谷大学大学院資料)されます。

なかでも「戒」や「律」は多くの用語や概念が複雑に絡み合い、とても素人の手におえるものではないのでこのくらいにしておきます。

しかし、現代の一般人向けWebで「円頓大戒」を明記するほどですから、「大乗戒」の根本道場としての立ち位置はそれほど重要ということかと。

じっさい、公式Webには「加賀白山の薬師寺、伊豫の等妙寺、筑紫の鎮弘寺と共に遠国四箇の戒場といわれた。」「天海大僧正は(宝戒寺)天台律宗の本寺である故、寺の維持相続の保護を徳川家康公に懇願している。」とあり、天台宗屈指の戒場(戒の道場)であることがわかります。

円頓宝戒寺という寺号も、このような当山固有の沿革に由来しているとみられます。

公式Webには「二世普川国師惟賢和上は国家鎮護のため和合仏たる歓喜天尊像(聖天様)を造立し特殊なる修法を定めてひたすら鎮護国家を祈念した」とあり、聖天様ゆかりの寺院としても知られています。

『新編鎌倉志』には以下のとおりあります。

「附北條屋敷、頼経以降代々将軍屋敷(略)此地は相模入道平(北條)高時が舊宅なり。故に源(足利)尊氏、後醍醐天皇へ奏して、高時が為に葛西谷の東勝寺を遷して、北條の一族の骸骨を改め葬り。此寺を建立せり。開山は、法勝寺の長老、五代國師なり。相傳ふ五代國師は、(近江)坂本の人、諱慧鎮、慈威和上と云。圓観僧正と号す。(略)【太平記】に圓観上人と申は、元は山徒にて御座けるが、顕・密両宗の才、一山に光り有かと疑はれ、智行兼備の譽、諸寺に人無が如し。五代聖主の國師として、三聚浄戒(摂律儀戒、摂善法戒、摂衆生戒→円覚寺公式Web)の太祖たりとあり。御相模入道、結城上野入道に預けて、奥州へ下す。開山、帝王戒師なる故に、昔し此寺にも戒壇を立たりと云。尊氏の第二男、幼して多病なりし故に、五代國師に祈祷せしめ、遂に其子を國師の弟子とし、慈源和尚と云、普川國師と号す。此寺の第二世なり。此寺昔は四宗兼學なりしが、今は天台一宗也。」

ここには当山二世普川国師惟賢(慈源?)和尚は足利尊氏の二男という説が載せられていますが、年代的な齟齬があるため疑義も呈されています。

宝戒寺はわかっているだけで6つもの霊場の札所で、うち鎌倉二十四地蔵霊場と相州二十一ヶ所霊場は第1番(初番)という重要なポジションです。

相州(相模)二十一ヶ所霊場は「鎌倉の弘法大師霊場」といわれます。

しかし、21の札所のうち、天台宗は2、臨済宗は3、浄土宗系は4を占め、弘法大師霊場としてはややめずらしい宗派構成です。

→札所リスト(「ニッポンの霊場」様)

二十一ヶ所霊場は八十八ヶ所霊場の簡易版として開創されることも多いので、新四国東国八十八ヶ所霊場や相模国準四国八十八ヶ所霊場との関連を連想しましたが、前者は横浜市内メイン、後者は湘南メインで、どうもエリア的に異なるようです。

いまのところ、この霊場の開設経緯は筆者的にはわかっていないので、判明した時点で追記します。

開創経緯不詳で霊場会もないようですが、21の御朱印はすべて揃います(揃いました)。

第7番寿福寺では、ご住職との禅問答のようなやりとりの末にいただける御朱印として、一部では有名?でしたが、現在、寿福寺では御朱印授与休止、もしくは書置対応で、書置は御本尊(鎌倉五山)、鎌倉三十三観音、鎌倉二十四地蔵、鎌倉十三佛のみとの情報があるので、現時点ですべて揃うかは不明です。

また、通常は御朱印見本には掲示されず、いわゆる裏メニュー的な御朱印なので、しっかり専用納経帳での巡拝・御朱印拝受がベターな霊場かもしれません。

---------------------

【写真 上(左)】 小町大路から

【写真 下(右)】 参道入口

宝戒寺は小町大路の北側から少しく山裾に向けて入ったところにあります。

鎌倉観光のメジャースポット、鶴岡八幡宮から南下する観光客は小町通りないし若宮大路、東側の十二所方面へは雪の下~金沢街道がメインルートとなるので、宝戒寺前の小町大路はエアポケット的に観光客が少ないところです。

なので、宝戒寺は観光客の少ない比較的静かなお寺となっています。

ただし御朱印的には別で、5つの現役霊場の札所を兼ねられているので避けて通れない存在です。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 門柱

【写真 下(右)】 地蔵尊霊場札所碑

小町大路からの参道はかなりの奥行き。

門柱から内は緑ゆたかで、萩をはじめとする花の寺としても知られています。

(”はぎ寺”の別称があります。)

【写真 上(左)】 本堂(夏)

【写真 下(右)】 本堂(冬)

正面が本堂で、入母屋造桟瓦葺流れ向拝の整った堂容。

水引虹梁両端に獅子貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に龍の彫刻。

名刹にふさわしく彫刻の仕上がりはいずれも精緻です。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 提灯

こちらは鎌倉ではめずらしく堂内に上げていただけ、尊格を間近で拝することができます。

子育経読延命地蔵尊(鎌倉二十四地蔵札所本尊)、仏母准胝観音(鎌倉三十三観音札所本尊)、阿弥陀如来(鎌倉六阿弥陀札所本尊)、毘沙門天(鎌倉・江ノ島七福神札所本尊)など霊場札所本尊はいずれも本堂内の御座です。(御本尊「木造地蔵菩薩坐像」は秘仏か?)

御本尊の「木造地蔵菩薩坐像」は国の重要文化財に指定され南北朝時代の作品とされています。

御本尊の御前立である立像地蔵菩薩は通称「唐佛地蔵尊」と呼ばれ、おそらくこちらが地蔵尊霊場の札所本尊かと思われます。

「唐佛地蔵尊」が札所本尊であることを示す石標

そうなると御本尊の御朱印が気になりますが、Web検索した限りでは宝戒寺の地蔵尊の御朱印はすべて地蔵尊霊場の札所印つきなので、御本尊=御前立(「唐佛地蔵尊」)=地蔵尊霊場札所本尊という扱いなのかもしれません。

准胝仏母は仏母とされ、変化観音とはみなされない場合もある特異な尊格で、ご真言は「オン・シャレイ・シュレイ・ジュンテイ・ソワカ」。

准胝仏母は鎌倉でも数少ないので稀少な御朱印です。

【写真 上(左)】 宝篋印塔

【写真 下(右)】 鐘楼

本堂向かって左手の宝篋印塔は、北条氏ならびに鎌倉合戦東勝寺戦没者を供養する慰霊塔と伝わります。

【写真 上(左)】 大聖歓喜天堂(宝蔵殿)

【写真 下(右)】 徳崇大権現

本堂向かって右手奥の大聖歓喜天堂(宝蔵殿)は、当山二世普川国師が鎮護国家を祈念された聖天様ゆかりの堂宇とみられます。

また、本堂に掲げられた提灯には聖天様の二股大根紋と巾着袋が描かれ、このお寺と聖天様のご縁の深さを物語っています。

その手前に御鎮座の徳崇大権現は、鎌倉幕府最後の執権・北条高時公を祭祀と伝わります。

元弘三年(1333年)5月22日、新田義貞等の鎌倉攻めにより小町の邸宅(現・宝戒寺)を焼かれた北条高時公は、東方の葛西ヶ谷(現・東勝寺跡)に引き籠もり最期の反撃を試みますがついに力尽き、東勝寺の伽藍堂舎に火をかけて一族郎党とともに自害しました。

宝戒寺は滅亡した北条氏供養のために創建された寺院で、そのゆかりもあって最後の当主・北条高時公が祀られているのでは。

その手前には聖徳太子を祀る太子堂があります。

聖德太子は工芸技能者・職人の育成を図られたとされ、職人の守護神として昔から信仰されているとの由。

鎌倉市観光協会Webによると、宝戒寺の太子講は、かつては関東一円の職人を集めるほど盛んだったとのこと。

【写真 上(左)】 太子堂

【写真 下(右)】 蓮の花

御朱印は本堂内で授与いただけます。

なお、鎌倉二十四地蔵霊場第1番と相州二十一ヶ所霊場第1番は、こちらで御朱印帳を購入するか、まっさらの御朱印帳持参であれば発願印をいただけます。

(中途の頁ではいただけません。)

〔 鎌倉二十四地蔵霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉三十三観音霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 相州二十一ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳(発願御朱印)

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 鎌倉六阿弥陀霊場の御朱印 〕

御朱印帳

〔 鎌倉・江ノ島七福神(毘沙門天)の御朱印 〕

御朱印帳

32.叡昌山 妙隆寺(みょうりゅうじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

日蓮宗

御本尊:日蓮聖人(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉・江ノ島七福神(寿老人)

妙隆寺は小町にある日蓮宗寺院です。

開山は日英上人、開基は千葉胤貞で、至徳二年(1385年)の建立といいます。

千葉胤貞(1288-1336年)は、鎌倉末期~南北朝時代の千葉氏第9代当主・千葉宗胤の長男で、下総国千田荘(現在の千葉県香取郡多古町付近)を本拠とした武将です。

千葉氏当主とはなりませんでしたが日蓮宗に深く帰依し、法華経寺の俗別当として第2代住持日高を支援、第3代住持日祐は胤貞の猶子とも伝わります。

山内掲示によると、妙隆寺のあたりは千葉氏の屋敷跡とされているそうです。

日親上人(1407-1488年/久遠成院)は室町時代の日蓮宗の僧で、上総国埴谷(千葉県山武市埴谷)の埴谷氏一族として誕生され、埴谷氏の信仰篤い中山法華経寺の日英上人の弟子となられて中山法華経寺に入られました。

応永三十四年(1427年)、21歳で当山に入り堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積まれて第二祖となりました。

永享五年(1433年)には中山門流の総導師として肥前国(現・佐賀県)へ赴きました。

佐賀県には上人ゆかりの寺院が多くあります。→ Web資料

しかし、その厳しい折伏に対し反発を受けて同流を離れ、永享九年(1437年)上洛して本法寺を開かれました。

永享十一年(1439年)『立正冶国論』を足利6代将軍義教に献じて乱れた政道を諌めたところ、これに怒った義教は日親上人を投獄し、頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ上人の言葉を奪ってしまいました。

この鍋は終生上人の頭から取れることはなかったといわれ、後年、日親上人は『なべかむり日親』と呼ばれるようになりました。

日親上人は「不受不施義」(ふじゅふせぎ)を唱えたとされます。

「Wikipedia」には「『不受不施義』とは、日蓮による思想の1つで、不受とは法華経信者でない者から布施を受けないこと、不施とは法華経信者でない者に供養を施さないこと。」とあります。

『鎌倉市史 社寺編』には「(日親上人は)不信者の施物を受けるは謗法であると強く主張し、折伏不受、不惜身命を信念としたから、迫害も甚だしく鍋かぶりの話もその一つである。」ともあります。

「Wikipedia」では「不受不施義」と「不受不施派」を明確に区別しています。

法華宗(日蓮宗)は豊臣秀吉が命じた方広寺の千僧供養の出仕を受けるか否かで、「受不施派」と「不受不施派」に分裂したとされます。(Wikipedia)

他宗派や他宗門徒との妥協を許さずみずからの信念を貫く「不受不施」の思想は、徳川家康、ひいては徳川幕府から弾圧を受けたといいます。

「不受不施義」の系統については慶長四年(1599年)の「大阪対論」、寛永七年(1630年)の「身池対論」など、徳川家康の宗教政策や主要寺院の対応も絡んだすこぶる複雑でデリケートな経緯があり、その評価についても立場や思想により異なるようなので、これ以上は触れません。

ただし、水戸藩主・徳川光圀の命により貞享二年(1685年)に編纂刊行された『新編鎌倉志』には妙隆寺が記載され、「法華宗、中山末寺なり。」とあるので、江戸時代は法華経寺の末寺として公認されていたとみられます。

(「wikipedia」によると達師法縁。)

-------------------------

【史料・資料】

■ 『新編鎌倉志』(国立国会図書館)

妙隆寺 妙隆谷は、小町の西●にあり。叡昌山と号す。法華宗、中山末寺なり。

開山は日英。二代目は日親、堂に像あり。

日親を、異名に鍋被(ナベカブリ)上人と云。宗門に隠なき僧なりと云ふ。

■ 『新編相模国風土記稿』(国立国会図書館DC.)

妙隆寺 叡昌山と号す、宗旨中山法華経寺末、千葉氏の起立にて開山は日英なり

二世日親は鍋被上人と異名して宗門に隠なき僧なり由

■ 山内掲示(寿老人 妙隆寺)

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤の子孫千葉大隅守平胤貞の旧地で至徳二年(1385年)七堂伽藍を建立し妙親院日英上人を迎えて開山しました。応永三十四年(1427年)の冬第二祖久遠成院日親上人は廿一才の時に当山に来られ堂前の池で寒百日間、水行などの修行を積み、永享十一年(1439年)京都へ上り『立正冶国論』の一書を足利六代将軍義教に献して政道を諌めようとしましたが、これを怒った義教は日親を投獄し、陰惨な拷問でも屈しない日親の頭に灼熱の鍋をかぶせ舌端を切らせ日親の言葉を奪ってしまいました。後年『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

■ 山内掲示(鎌倉市)

この辺り一帯は、鎌倉時代の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞が日英上人を迎えて建立しました。

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教の悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられたので「鍋かむり日親」とよばれました。

本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をした池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

-------------------------

鎌倉駅にもほど近い、小町大路に面してあります。

「日蓮上人辻説法跡」にもほど近いところです。

【写真 上(左)】 日蓮上人辻説法跡

【写真 下(右)】 日蓮上人辻説法跡の碑

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 門前のお題目碑

小町大路から石畳の長い参道が伸び、切妻屋根銅板本瓦棒葺の山門(四脚門?)があります。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寿老人堂と本堂

山門をくぐると向かって右手に寿老人のお堂があります。

堂宇本尊のケヤキ一本造りの寿老人像は、鎌倉・江ノ島七福神の一尊です。

【写真 上(左)】 寿老人のお堂

【写真 下(右)】 行法御池之霊跡

寿老人堂の奥手が、日親上人が寒中、百日間水行をした池と伝わる「行法御池之霊跡」です。

本堂前にはお題目碑。

【写真 上(左)】 お題目碑

【写真 下(右)】 本堂

本堂は入母屋造銅板本瓦棒葺流れ向拝。

屋根中央に大がかりな千鳥破風、向拝に軒唐破風を配して風格があります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 扁額

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に蟇股を置き、見上げに山号扁額を掲げています。

御首題は本堂向かって左の授与所にて拝受しました。

鎌倉・江ノ島七福神の寿老人の御朱印も授与されています。

〔 御首題 〕

■ 鎌倉市の御朱印-10 (B.名越口-5)へつづきます。

33.蛭子神社(ひるこじんじゃ)

神奈川県神社庁Web

鎌倉市小町2-23-3

御祭神:大己貴命

旧社格:村社、神饌幣帛料供進神社、小町一帯の産土神

元別当:妙厳山 本覚寺(鎌倉市小町)

34.長慶山 正覺院 大巧寺(たいこうじ)

公式Web

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町2-17-20

単立

御本尊:産女霊神(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:-

35.妙厳山 本覚寺(ほんがくじ)

鎌倉市観光協会Web

鎌倉市小町1-12-12

日蓮宗

御本尊:三宝祖師(『鎌倉市史 社寺編』)

札所:鎌倉十三仏霊場第3番、鎌倉・江ノ島七福神(恵比寿)

司元別当:蛭子神社(鎌倉市小町)

【 BGM 】

■ New Frontier - Donald Fagen

■ On And On - Angela Bofill

■ Next To You - Dan Siegel feat. Kenny Rankin

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(前編)

2021/01/10 UP

本日放送の #80「よくわかるペンタトニック講習会」、面白かった。

ペンタトニック(スケール)とは、C音トニックの場合「ドレミファソラシ(CDEFGAB)」の内から4度「ファ(F)」と7度「シ(B)」を抜いた「ドレミソラ(CDEGA)」のみでつくられるスケール。

5音のみで構成されるので「5音音階」とも。4度(ヨ)と7度(ナ)を抜くので「ヨナ抜き音階」とも。

親しみやすく平易なスケールで、日本に限らず世界各地の民謡や童謡に使われているもの。

(「ド」がトニックだとメジャーペンタ、「ラ」がトニックだとマイナーペンタ。)

これに対して西洋音楽は「7音音階」で、ポピュラー系ではセブンスコードが代表格。

響きが複雑になり、とくにメジャー・セブンスをベースにし、Sus4コード、エー・マイナー・メジャー・セブンス(クリシェ)などを加えるとシティポップ的なお洒落感が出るといわれている。

(だからペンタのイメージ的な対極はメジャー・セブンスだと思う。)

→ 「ヨナ抜き音階とは?」

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【COVER】 ← 典型的な初期ユーミン曲(セブンス)

→ コード

■ 春よ、来い - 松任谷由実 ← ヨナ抜き音階(=ペンタ)?

→ コード

「春よ、来い」をはじめて聴いたとき強い違和感を感じた。

その一方で、ユーミンはこの曲で新たなファン層を掴んだといわれる。

その理由がわかる気がする。

〔 演歌じゃない演歌? 〕

■ 千曲川 - 五木ひろし

3拍子のペンタ。

ものすごいスケール感だけど、歌のうまさがシビアに問われそう。

やっぱりこれ演歌じゃないわ(笑)

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

それと、若手ペンタトニッカー(笑)

たしかに2015年以降、ペンタトニッカーが増殖している感じがする。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

↑ こんなイメージがある。

世界的にみても1980年代中盤からは、王道進行(=J-POP 進行)やユーロビート進行の曲がやたらに増えた気がする。

ブレイクビーツや4つ打ちリズムはこれらのスケール(コード)と相性がいいから・・・。

だから、ペンタや王道進行、ユーロビート進行の氾濫に食傷した人たちが、国籍を問わず(メジャー)セブンスの宝庫「シティポップ」になだれ込んだのでは?

それと ↓ に書いた、このところの「コード進行ブーム」?も、ペンタからのエスケープ志向のあらわれでは?

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

にしても、マキタスポーツ氏のコメント、あいかわらず鋭い。

--------------------------------

2020/12/27 UP

本日も「ザ・カセットテープ・ミュージック」視てみました。

番組後半でマキタスポーツ氏が「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)を「勾玉進行」と称してスージー鈴木氏とJamってた。

いろいろ出てきたけど、やっぱり原曲(↓)がベストかな(笑)

Grover Washington Jr. - Just the Two of Us (feat. Bill Withers) (Official Audio)

※ はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

コード進行、たしかに大きなポイントだと思う。とくに循環コード。

いろいろあります。

Chord 1 スリーコード C F G

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am

Chord 3 小室哲哉進行 Am F G C

Chord 4 小室哲哉進行(マイナー編) Am Dm G Am

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am

Chord 7 イチロクニーゴー C Am Dm G7

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C F G

(出所:「コード進行に注目した J-POP 音楽の可視化」芸術科学会論文誌 Vol. 15, No. 4, pp. 177-184 (2016) 上原美咲 伊藤貴之 高塚正浩)→ こちら(PDF)

※ 孫引きでした。原典はおそらく→ こちら(コード進行マスター)。← 凄いサイトです。

たとえば・・・

■ 小室進行100曲メドレー作ってみた。 【同じコード進行の曲】

Am F G Cの循環コード。

カノン進行とSAW(未練)進行(F G(7) Em Am)の中間的なイメージかな。

日本人の情感に心地よく訴える進行だと思う。

たしかにオフコースは小室進行あった。

■ カノン進行が使われているJ-POP30曲メドレー

3:47~ クリスマス・イブ

5:06~ 糸

↑ この2曲がカノンコードとり入れてるのはけっこう有名な話だけど、ほかにもいろいろあるわな。

クリスマス・イブのコード → (こちら)

Original KeyはAだけど、Cに移調すると途中のコーラスパートで見事なカノンコード

C G Am(7) Em(7) F C F(Dm7) G

がでてくる。

■ 山下達郎 - クリスマスイブ

1:56~のコーラス。

他の曲もOriginal KeyがCでないものがほとんどだけど、Cに移調(べつにCじゃなくてもいいが)してテンションや分数コード外し、BPM揃えて放り込むと無限ループが成立!

コード進行に著作権はない(と思う)から、この戦略はたしかに使えるかも・・・。

これからまだまだ増えていくのでは?

〔 追記 〕

たしかに「カノン進行は禁断の果実」かも・・・。(→ 元ネタ 「『カノン進行は禁断の果実』の嘘」)

■ 愛は勝つ

・カノン進行を使うと一発屋になりやすい。

・カノン進行を使った曲が、そのミュージシャンの代表曲になりやすい。

↑ どちらが正解かわからないけど、それだけの大きなパワーをもつコード進行なんだと思います。

■ 守ってあげたい - 松任谷由実

→ コード

So you don't have to worry worry 守っ てあ げた い

C G Am C F C Dm Gsus4 G

あなた を 苦し める 全て のこ とから

C G Am C F C Dm

↑ サビにしっかりカノンがいる。

■ However - GLAY

↑ これもサビの一部カノン進行?

カノン進行は、コード8個も使った強力な(縛りの強い)進行。

人はどんなに才能があっても一定のメロディパターンに頼りがちなりで、2曲目のカノン曲はどうしても「二匹目のドジョウ」になりやすく、だから「禁断の果実」とか「悪魔の作曲法」などと呼ばれるのだと思う。

〔 さらに追記 〕

「シティポップ進行」もぜったいある筈と思ったら、やっばりあった。

(すんません、トーシロなんでぜんぜん知らなかった(笑))

トゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行。

Dm7 G7sus4 Cmaj7 Am7の(循環)コード進行。

やっぱり、メジャーセブンス系のドミナントモーション絡みか・・・。

このリリース、お洒落だもんね(笑)

「イチロクニーゴー」と「トゥ・ファイブ・ワン・シックス」の関係について、即席でおべんきょしました。→ (コード進行 ケーデンスと循環コード、トゥーファイブ)

代理コードをつかったドミナントモーションがポイントなのか・・・。(→ 代理コード)

でも、結局はどれだけテンションかけて、どうやってトニックにリリース(解決)するかがキモでは?

それと、バックドアドミナント進行。これはぜったいあると思う。↓ むずかしすぎて理論はよくわからんけど、裏口入学(笑)

■ I LOVE... - Official髭男dism [Official Live Video]

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行

・Just the Two of Us進行

・サブドミナントマイナー

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

シティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。(→ コード進行の解説)

--------------------------------

2020/12/21 UP

さっきまで視てた(途中からだけど)BS12 トゥエルビの「ザ・カセットテープ・ミュージック」(第64回「ディスコ/ダンスミュージック特集」)、すごく面白かった。

スージー鈴木氏(音楽評論家)の知識もそうだけど、マキタスポーツ氏の蘊蓄がさりげに凄い。

どうしてディスコ・ミュージックが1990年に向けてあれだけ変わっていったのか、思いあたることがいくつもあって目からウロコ状態。

マキタスポーツ氏が「またやりたい。」っていってたので、期待して待ってます。

「おうちで踊ろう!」(笑)

--------------------------------------

具体的にいきます。(★は番組で紹介してた曲)

〔変化前/1970年代後半~1980年代前半〕

■ The Hustle - Van McCoy and the Soul City Symphony(1975)

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn(1978)

■ The Soul Train Dancers 1980 (ConFunkShun - Got To Be Enough)

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

しょっぱなのフィルインがかったドラムスの入り方、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ On The Beat - B.B. & Q. Band(1981)

■ Never Too Much - Luther Vandross(1981)

ドラムスとベースの振る舞い、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ "43" - Level 42, Live Bochum 1983

英国ファンカ・ラティーナ[funka latina]のグルーヴ!

ばりばりのチョッパー・ベース。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1983)

San FranciscoのHi-NRG(ハイエナジー)レーベル、Moby Dickからのリリース。

↓ 変化後の「ユーロビート」系と聴きくらべると、「ハイエナジー」との質感の違いがよくわかる。

★ Private Eyes - Daryl Hall & John Oates (1981)

↑マキタスポーツ氏が「でも、これ(Private Eyes)、4つ打ちなんですよ、ほら」と言っていた。

このあたりまでの曲はアップビート(裏拍)か、4つ打ちでも1拍、3拍クローズの「裏打ち」だったと思う。

それにシンコペやリフがふつうに入って、グルーヴが乗っていた。

■ Holiday Rap - Madonna vs MC Miker G and DJ Sven

Madonna + Rapだけど変化前だと思う。

だから、邦楽でもこんなことができた。

★ ソウルこれっきりですか - マイナー・チューニング・バンド(1976)

う~ん、オサレですねぇ(笑) これオリコン2位までいった。

それに、ドリフだって・・・。

★ ドリフの早口ことば - ザ・ドリフターズ(1981)

ドリフ視ながら、お子様たちがR&Bのリズムを叩き込まれてる(笑)

〔変化中/1980年代中盤〕

■ Break Me Into Little Pieces - HOT GOSSIP (Extended Mix)(1984)

個人的にはハイエナジー(Hi-NRG)からユーロビート(Eurobeat)への過渡期を画した曲だと思う。

■ Color My Love - Fun Fun(1984)

これって、ハイエナジー(Hi-NRG)じゃないよね・・・。

■ A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing) - Romeo Void(1984)

これまでとは明らかに違うビート。個人的にはリバーブ聴いたリズムやメロ嫌いじゃなかったけど。

この頃はまだ、エレクトロポップやニューロマンティックスの流れか? と思っていた。

★ Tarzan Boy - Baltimora(1985)

なんなんだろう、このリズム・・・。跳ねてそうで跳ねてないし。

★ Breakout - Swing Out Sister(1986)

ぜったい変わってきてるよね。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1987)

メロはまだわかるとしても、リズムが・・・。

〔変化後/1986年~〕

■ Venus - Bananarama(1986)

★ Together Forever - Rick Astley(1987)

★ Toy Boy - Sinitta(1988)

★ Turn It Into Love - Kylie Minogue(1988)

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)、大活躍!

パッパカ、パッパカという馬乗りビート(4つ打ち表拍だと思う)とベタメロディ。

ジュリアナサウンドの完成です(笑)

それに、どんどん歌謡曲に近くなってきている。

ほらね、この F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、↑ でJ-POP 進行(王道進行) / Chord 2って呼ばれてるじゃん。

(「J-POP 進行」というより、むしろ「歌謡曲進行」だと思うが。)

■ 愛が止まらない - WINK(1988)

■ Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA(1979)

でね、洋楽でいうと何に近いかっていうと、じつは1970年代のミュンヘンサウンドなのよね~。

ABBAとか、Arabesqueとか、Boney Mとか・・・。

だから日本で人気が出て当然か・・・。

実際、日本ではハイエナジー(Hi-NRG)よりもユーロビート(Eurobeat)の方がブレークしたと思う。

マキタスポーツ氏が「未練進行」と指摘してたけど、F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、どれ聴いても同じ感。

で、この頃からメジャー系の洋楽はほとんど聴かなくなった。

欧米ではその後”SAWサウンド”は下火になったけど、日本ではパラパラや小室サウンドが継承していまなお残っている。

4つ打ち表拍とベタメロディは、もともと日本人の大好物だから当然か・・・。

ある種の先祖返りともいえるかも・・・。

そうなると、シティポップ(四和音(セブンス・コード)系/裏拍)が一世を風靡した1970年代後半~1980年代前半は、日本人にとっては異質な時代で、4つ打ち表拍とベタメロディが闊歩するいまの状況が本来の姿なのかもしれぬ・・・。

■ Last Summer Whisper - 杏里 / 角松敏生作曲(1982) ※典型的なシティポップ

↑ の「Turn It Into Love」と聴き比べて、どっちが洋楽って・・・(笑)

--------------------------------------

関ジャムでも指摘していたけど、このところコード進行解説ブーム?

たとえば、「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)

■ Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.(1981)

■ 愛を伝えたいだとか - あいみょん

リズム進行は似ていても、音の質感がぜんぜん違う。

たしかにこういう聴き比べも面白いかも。

→ ■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)へつづく。

本日放送の #80「よくわかるペンタトニック講習会」、面白かった。

ペンタトニック(スケール)とは、C音トニックの場合「ドレミファソラシ(CDEFGAB)」の内から4度「ファ(F)」と7度「シ(B)」を抜いた「ドレミソラ(CDEGA)」のみでつくられるスケール。

5音のみで構成されるので「5音音階」とも。4度(ヨ)と7度(ナ)を抜くので「ヨナ抜き音階」とも。

親しみやすく平易なスケールで、日本に限らず世界各地の民謡や童謡に使われているもの。

(「ド」がトニックだとメジャーペンタ、「ラ」がトニックだとマイナーペンタ。)

これに対して西洋音楽は「7音音階」で、ポピュラー系ではセブンスコードが代表格。

響きが複雑になり、とくにメジャー・セブンスをベースにし、Sus4コード、エー・マイナー・メジャー・セブンス(クリシェ)などを加えるとシティポップ的なお洒落感が出るといわれている。

(だからペンタのイメージ的な対極はメジャー・セブンスだと思う。)

→ 「ヨナ抜き音階とは?」

■ ベルベット・イースター - 荒井由実 【COVER】 ← 典型的な初期ユーミン曲(セブンス)

→ コード

■ 春よ、来い - 松任谷由実 ← ヨナ抜き音階(=ペンタ)?

→ コード

「春よ、来い」をはじめて聴いたとき強い違和感を感じた。

その一方で、ユーミンはこの曲で新たなファン層を掴んだといわれる。

その理由がわかる気がする。

〔 演歌じゃない演歌? 〕

■ 千曲川 - 五木ひろし

3拍子のペンタ。

ものすごいスケール感だけど、歌のうまさがシビアに問われそう。

やっぱりこれ演歌じゃないわ(笑)

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

それと、若手ペンタトニッカー(笑)

たしかに2015年以降、ペンタトニッカーが増殖している感じがする。

思い返してみると、

~1970年代前半 ペンタの時代

1970年代前半~中盤 ペンタとセブンスの拮抗時代

1970年代中盤~1980年代中盤 セブンス優位の時代

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

↑ こんなイメージがある。

世界的にみても1980年代中盤からは、王道進行(=J-POP 進行)やユーロビート進行の曲がやたらに増えた気がする。

ブレイクビーツや4つ打ちリズムはこれらのスケール(コード)と相性がいいから・・・。

だから、ペンタや王道進行、ユーロビート進行の氾濫に食傷した人たちが、国籍を問わず(メジャー)セブンスの宝庫「シティポップ」になだれ込んだのでは?

それと ↓ に書いた、このところの「コード進行ブーム」?も、ペンタからのエスケープ志向のあらわれでは?

1980年代中盤~2014年 J-POP 進行(小室進行含む)の時代

2015年~ ペンタ回帰の時代

2020年~ ペンタからの脱却の時代??(シティポップ人気、コード進行ブームやヒゲダン・ワンオクの人気)

にしても、マキタスポーツ氏のコメント、あいかわらず鋭い。

--------------------------------

2020/12/27 UP

本日も「ザ・カセットテープ・ミュージック」視てみました。

番組後半でマキタスポーツ氏が「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)を「勾玉進行」と称してスージー鈴木氏とJamってた。

いろいろ出てきたけど、やっぱり原曲(↓)がベストかな(笑)

Grover Washington Jr. - Just the Two of Us (feat. Bill Withers) (Official Audio)

※ はじめて聴いたとき、サックスとスティールパンの取り合わせにのけぞった記憶あり。

コード進行、たしかに大きなポイントだと思う。とくに循環コード。

いろいろあります。

Chord 1 スリーコード C F G

Chord 2 J-POP 進行(王道進行) F G7 Em Am

Chord 3 小室哲哉進行 Am F G C

Chord 4 小室哲哉進行(マイナー編) Am Dm G Am

Chord 5 My Revolution 進行 C Am F G7

Chord 6 ユーロビート進行 F G Am Am

Chord 7 イチロクニーゴー C Am Dm G7

Chord 8 期待感・増幅進行 Am Em F G7

Chord 9 カノン進行 C G Am Em F C F G

(出所:「コード進行に注目した J-POP 音楽の可視化」芸術科学会論文誌 Vol. 15, No. 4, pp. 177-184 (2016) 上原美咲 伊藤貴之 高塚正浩)→ こちら(PDF)

※ 孫引きでした。原典はおそらく→ こちら(コード進行マスター)。← 凄いサイトです。

たとえば・・・

■ 小室進行100曲メドレー作ってみた。 【同じコード進行の曲】

Am F G Cの循環コード。

カノン進行とSAW(未練)進行(F G(7) Em Am)の中間的なイメージかな。

日本人の情感に心地よく訴える進行だと思う。

たしかにオフコースは小室進行あった。

■ カノン進行が使われているJ-POP30曲メドレー

3:47~ クリスマス・イブ

5:06~ 糸

↑ この2曲がカノンコードとり入れてるのはけっこう有名な話だけど、ほかにもいろいろあるわな。

クリスマス・イブのコード → (こちら)

Original KeyはAだけど、Cに移調すると途中のコーラスパートで見事なカノンコード

C G Am(7) Em(7) F C F(Dm7) G

がでてくる。

■ 山下達郎 - クリスマスイブ

1:56~のコーラス。

他の曲もOriginal KeyがCでないものがほとんどだけど、Cに移調(べつにCじゃなくてもいいが)してテンションや分数コード外し、BPM揃えて放り込むと無限ループが成立!

コード進行に著作権はない(と思う)から、この戦略はたしかに使えるかも・・・。

これからまだまだ増えていくのでは?

〔 追記 〕

たしかに「カノン進行は禁断の果実」かも・・・。(→ 元ネタ 「『カノン進行は禁断の果実』の嘘」)

■ 愛は勝つ

・カノン進行を使うと一発屋になりやすい。

・カノン進行を使った曲が、そのミュージシャンの代表曲になりやすい。

↑ どちらが正解かわからないけど、それだけの大きなパワーをもつコード進行なんだと思います。

■ 守ってあげたい - 松任谷由実

→ コード

So you don't have to worry worry 守っ てあ げた い

C G Am C F C Dm Gsus4 G

あなた を 苦し める 全て のこ とから

C G Am C F C Dm

↑ サビにしっかりカノンがいる。

■ However - GLAY

↑ これもサビの一部カノン進行?

カノン進行は、コード8個も使った強力な(縛りの強い)進行。

人はどんなに才能があっても一定のメロディパターンに頼りがちなりで、2曲目のカノン曲はどうしても「二匹目のドジョウ」になりやすく、だから「禁断の果実」とか「悪魔の作曲法」などと呼ばれるのだと思う。

〔 さらに追記 〕

「シティポップ進行」もぜったいある筈と思ったら、やっばりあった。

(すんません、トーシロなんでぜんぜん知らなかった(笑))

トゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行。

Dm7 G7sus4 Cmaj7 Am7の(循環)コード進行。

やっぱり、メジャーセブンス系のドミナントモーション絡みか・・・。

このリリース、お洒落だもんね(笑)

「イチロクニーゴー」と「トゥ・ファイブ・ワン・シックス」の関係について、即席でおべんきょしました。→ (コード進行 ケーデンスと循環コード、トゥーファイブ)

代理コードをつかったドミナントモーションがポイントなのか・・・。(→ 代理コード)

でも、結局はどれだけテンションかけて、どうやってトニックにリリース(解決)するかがキモでは?

それと、バックドアドミナント進行。これはぜったいあると思う。↓ むずかしすぎて理論はよくわからんけど、裏口入学(笑)

■ I LOVE... - Official髭男dism [Official Live Video]

・トゥ・ファイブ・ワン・(シックス)進行

・Just the Two of Us進行

・サブドミナントマイナー

・ドミナントセブンス・スケール

・sus4コード

・(ベース)ラインクリシェ

・パッシング・ディミニッシュ

音の質感はシティポップとは違うけど、テンションとリリースのバランス(ドミナントモーション)が絶妙。

シティポップ世代(50歳代)の評価が高い理由がわかる気がする。(→ コード進行の解説)

--------------------------------

2020/12/21 UP

さっきまで視てた(途中からだけど)BS12 トゥエルビの「ザ・カセットテープ・ミュージック」(第64回「ディスコ/ダンスミュージック特集」)、すごく面白かった。

スージー鈴木氏(音楽評論家)の知識もそうだけど、マキタスポーツ氏の蘊蓄がさりげに凄い。

どうしてディスコ・ミュージックが1990年に向けてあれだけ変わっていったのか、思いあたることがいくつもあって目からウロコ状態。

マキタスポーツ氏が「またやりたい。」っていってたので、期待して待ってます。

「おうちで踊ろう!」(笑)

--------------------------------------

具体的にいきます。(★は番組で紹介してた曲)

〔変化前/1970年代後半~1980年代前半〕

■ The Hustle - Van McCoy and the Soul City Symphony(1975)

■ Got To Be Real - Cheryl Lynn(1978)

■ The Soul Train Dancers 1980 (ConFunkShun - Got To Be Enough)

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

しょっぱなのフィルインがかったドラムスの入り方、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ On The Beat - B.B. & Q. Band(1981)

■ Never Too Much - Luther Vandross(1981)

ドラムスとベースの振る舞い、ムチャクチャ格好いいんですけど・・・。

■ "43" - Level 42, Live Bochum 1983

英国ファンカ・ラティーナ[funka latina]のグルーヴ!

ばりばりのチョッパー・ベース。

■ Rocket To Your Heart (Hot Tracks Remix) - Lisa(1983)

San FranciscoのHi-NRG(ハイエナジー)レーベル、Moby Dickからのリリース。

↓ 変化後の「ユーロビート」系と聴きくらべると、「ハイエナジー」との質感の違いがよくわかる。

★ Private Eyes - Daryl Hall & John Oates (1981)

↑マキタスポーツ氏が「でも、これ(Private Eyes)、4つ打ちなんですよ、ほら」と言っていた。

このあたりまでの曲はアップビート(裏拍)か、4つ打ちでも1拍、3拍クローズの「裏打ち」だったと思う。

それにシンコペやリフがふつうに入って、グルーヴが乗っていた。

■ Holiday Rap - Madonna vs MC Miker G and DJ Sven

Madonna + Rapだけど変化前だと思う。

だから、邦楽でもこんなことができた。

★ ソウルこれっきりですか - マイナー・チューニング・バンド(1976)

う~ん、オサレですねぇ(笑) これオリコン2位までいった。

それに、ドリフだって・・・。

★ ドリフの早口ことば - ザ・ドリフターズ(1981)

ドリフ視ながら、お子様たちがR&Bのリズムを叩き込まれてる(笑)

〔変化中/1980年代中盤〕

■ Break Me Into Little Pieces - HOT GOSSIP (Extended Mix)(1984)

個人的にはハイエナジー(Hi-NRG)からユーロビート(Eurobeat)への過渡期を画した曲だと思う。

■ Color My Love - Fun Fun(1984)

これって、ハイエナジー(Hi-NRG)じゃないよね・・・。

■ A Girl in Trouble (Is a Temporary Thing) - Romeo Void(1984)

これまでとは明らかに違うビート。個人的にはリバーブ聴いたリズムやメロ嫌いじゃなかったけど。

この頃はまだ、エレクトロポップやニューロマンティックスの流れか? と思っていた。

★ Tarzan Boy - Baltimora(1985)

なんなんだろう、このリズム・・・。跳ねてそうで跳ねてないし。

★ Breakout - Swing Out Sister(1986)

ぜったい変わってきてるよね。

■ Give Me Up - Michael Fortunati(1987)

メロはまだわかるとしても、リズムが・・・。

〔変化後/1986年~〕

■ Venus - Bananarama(1986)

★ Together Forever - Rick Astley(1987)

★ Toy Boy - Sinitta(1988)

★ Turn It Into Love - Kylie Minogue(1988)

はい、きました。

ストック・エイトキン・ウォーターマン (Stock Aitken Waterman/SAW)、大活躍!

パッパカ、パッパカという馬乗りビート(4つ打ち表拍だと思う)とベタメロディ。

ジュリアナサウンドの完成です(笑)

それに、どんどん歌謡曲に近くなってきている。

ほらね、この F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、↑ でJ-POP 進行(王道進行) / Chord 2って呼ばれてるじゃん。

(「J-POP 進行」というより、むしろ「歌謡曲進行」だと思うが。)

■ 愛が止まらない - WINK(1988)

■ Gimme! Gimme! Gimme! - ABBA(1979)

でね、洋楽でいうと何に近いかっていうと、じつは1970年代のミュンヘンサウンドなのよね~。

ABBAとか、Arabesqueとか、Boney Mとか・・・。

だから日本で人気が出て当然か・・・。

実際、日本ではハイエナジー(Hi-NRG)よりもユーロビート(Eurobeat)の方がブレークしたと思う。

マキタスポーツ氏が「未練進行」と指摘してたけど、F → G(7) → Em → Amのお約束ベタメロディって、どれ聴いても同じ感。

で、この頃からメジャー系の洋楽はほとんど聴かなくなった。

欧米ではその後”SAWサウンド”は下火になったけど、日本ではパラパラや小室サウンドが継承していまなお残っている。

4つ打ち表拍とベタメロディは、もともと日本人の大好物だから当然か・・・。

ある種の先祖返りともいえるかも・・・。

そうなると、シティポップ(四和音(セブンス・コード)系/裏拍)が一世を風靡した1970年代後半~1980年代前半は、日本人にとっては異質な時代で、4つ打ち表拍とベタメロディが闊歩するいまの状況が本来の姿なのかもしれぬ・・・。

■ Last Summer Whisper - 杏里 / 角松敏生作曲(1982) ※典型的なシティポップ

↑ の「Turn It Into Love」と聴き比べて、どっちが洋楽って・・・(笑)

--------------------------------------

関ジャムでも指摘していたけど、このところコード進行解説ブーム?

たとえば、「Just the Two of Us進行」(丸サ進行、ジゴロ進行)

■ Just the Two of Us (feat. Bill Withers) - Grover Washington Jr.(1981)

■ 愛を伝えたいだとか - あいみょん

リズム進行は似ていても、音の質感がぜんぜん違う。

たしかにこういう聴き比べも面白いかも。

→ ■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)へつづく。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(後編)

■ ザ・カセットテープ・ミュージック(前編)から。

なぜかアクセスが増えているので、リンクつなぎなおしてリニューアルUPしました。

(字数制限にかかったので2つに分割しました。)

追記を繰り返して、とりとめのない記事になってるけど、筆者のいいたいことはかなり盛り込んでいると思う。

この番組、復活してますわね。↓

公式Web

NHKの「SONGS」、ほんとうにマキタスポーツ&スージー鈴木の司会でまわしてほしい。

■ Ride On Time - 山下 達郎

「いい音しか残れない」(日立マクセルUD)

↑ 至言だと思う。

---------------------------------

2021/09/20 UP

昨日、第1回目の再放送を流してました。

テーマは初期のサザン。

2人のやりとりがキレっキレで、めちゃくちゃ面白い。

第1回目から「はっぴいえんど中心史観」に異論を唱えてる(笑)

個人的には第1回目からすべて再放送してほしい。

記念すべき1曲目

■ C調言葉にご用心 - サザンオールスターズ

ラストにjfn 「memories&discoveries」で放送決定と出てましたが、どうなのかな?

--------------------------------

2021/09/12 UP

なんと、今回で最終回だそうです。

こんな面白い音楽番組、ほかになかったのに超残念。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

↑ こういう曲のコード進行の凄さをきっちり解説してくれた。

他の音楽番組ではできない展開だった。

このところ再放送の回もけっこうあったし、やっぱりネタ切れか?

これだけ濃密なコンテンツ、ほんとに構成するのたいへんだったと思う。

→「ザ・カセットテープ・ミュージック」惜しまれる閉店

↑ 閉店を惜しむコメント多数。

じっくりネタを仕込んで、またリターンしてほしいです。

まずは特番でもいいから、たまに復活してほしい。

関係者のみなさま、ありがとうございました。

--------------------------------

2021/08/10 UP

Ride On Time カバー特集(ザ・カセットテープ・ミュージック)

個人的には「シティ・ポップ」の文脈で、五輪開会式でかけてほしかった曲のひとつ。

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でカバーの特集してたので、ちょっと書いてみました。

〔 〕内はマキタスポーツ氏によるネーミングです。

■ 〔原曲〕山下 達郎Vers.

達郎の名曲は達郎のヴォーカルと完璧に一体化してるので、カバーはむずかしい、と思うでしょ。

でも、

〔無思想カバー〕May J. Vers.

■ May J. / RIDE ON TIME

May J. って声質いいし、テクもあるのになぜかなんとなく迫ってくるものがよわい気がする。

でも、よくこの難曲にトライしたと思う。

予想以上の仕上がりでびっくり。(May J.だと思わなかった。一瞬、杏里かと思った。)

達郎の濃密な作家性&思想性から、曲だけを切り離して届けてくれる存在と。

「Cover Eats」とは、マキタスポーツ氏、巧すぎる表現。

〔多様性カバー〕UNCHAIN Vers.

■ UNCHAIN - RIDE ON TIME

原曲の思想性をBAND SOUNDというかたちで再解釈、の意思が感じられるという。

大箱じゃなくて、LIVE HOUSE向けの仕様にしたもの、といっていたが、たしかにそんな感じがする。

メジャーじゃないけど、なかなかいいです。Charを思い起こした。

〔乗っ取り型カバー〕松崎しげる Vers.

■ RIDE ON TIME 松崎しげる

このテイクは凄い。

完全に松崎しげるのものにしている。

「達郎さんよりRide Onしてる」(マキタスポーツ氏)って、ほんとにそうかもしれぬ。

実力あるわ、この人。

それにしても、マキタスポーツ氏&スージー鈴木氏の感性&蘊蓄&音楽への愛情度おそるべし!

個人的には、五輪の音楽仕切ってほしかったわ。まじで。

--------------------------------

2021/07/31 UP

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でひさびさに聴いた。

ちょーなつかし!

■ サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい Time Machine Ni Onegai(1974年)

そういえば、この頃ってこういうのもあった。↓

■ フィンガー5/個人授業(1973年)

小学校の教室でみんなで踊ってたけど、いま聴いても曲のレベル異様に高いと思う。

ちょうど担任が、お美しいお姉たま先生だったですな・・・。リアルすぎた(笑)

↑ こういう突き抜けた曲がやたら聴きたくなる今日このごろ・・・。

--------------------------------

2021/07/19 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

■ 綺麗ア・ラ・モード - 中川翔子

これ名曲。松本隆&筒美京平ペアの最後の作品です。(2008年)

→コード

イントロのピアノのフレーズからしてただものじゃない。

つづいてヴォーカル・インをがっちり支える華麗なクリシェ。

そして、マキタスポーツ氏が指摘していた、

Bメロからのサビ 0:45~「優しく髪にふれる 綺麗のア・ラ・モードね Ah~」

Fm7 G#/A# Am7-5 G# A#/G# Gm7-5~

オンコードとハーフディミニッシュが効き過ぎで、異様な高揚感(笑)

↑ のパーツ以外はわりとシンプルなコード使っていて、ところどころで小ワザをかます職人ワザ。

↓ の複雑系コード駆使しながら聴きやすいメロを紡ぎ出すユーミンとは対照的なアプローチだと思うが、どちらもやっぱりグレートすぎる。

--------------------------------

2021/06/07 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

タイトルは「ずっと80年代でいいのに・・・」(笑)

これは抜群に面白かった。

次回はマキタスポーツ氏の曲編も視たい。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

作曲:松任谷由実。

なに、このコード進行(→コード)

0:58 雪のような 星が降るわ

トライトーン(減五度)がらみのマイナー・セブンス・フラット・ファイブで、こんな華麗なメロディ引き出すとは・・・・。

やっぱりユーミン天才だわ・・・。

スージー鈴木氏の「知ったこっちゃねーよ」からのきれっきれのコメントがやたらによかった。

・平成以降は「やさしさ・ガンバロー インフレ」。

・口に出して「がんばれ」という言葉の無効性、限界(を80年代のアーティストは知っていた)

・”元気の提示”はやめてほしい。

御意! ほんとうにそう思う。

■ My Revolution - 渡辺美里 (作曲 : 小室哲哉、編曲:大村雅朗) /cover

↑ じっさい、メロやアレンジだけで高揚感をもたらしてくれる曲があった。

「きっと本当の悲しみなんて 自分ひとりで癒すものさ」 という歌詞が象徴的。

なんでこんなにメロがきらめいているかというと、

「後ろ髪コード進行 / F G7/F Em Am」をイントロからバリバリに使っているから、と・・・。

この曲では、 Fmaj7 G/F Em7 Am7 (→ コード)

これは、松任谷由実の「卒業写真」でも使っているけど、これは「人ごみに流されて」のサビで使ってる。 → (コード)

■ 卒業写真 - 荒井由実(松任谷由実)(カバー)

でも「My Revolution」はイントロから「後ろ髪コード進行」てんこ盛り状態。

それと、転調。

0:59~「きっと本当の悲しみなんて 自分ひとりで癒すものさ」 Fmaj7 Gsus4 G Esus4 E

から

1:09の A (「わかり始めた~」)への転調(前向きな転調感ばりばり)

この転調前のダブルサスフォーはアレンジャーの大村雅朗氏が意図的に仕込んだとのこと。 → wikipedia

そして返しのインスト転調(1:41)。

聴きどころありすぎ(笑)

でも ↓ の曲はさらにもの凄いけど・・・

■ Teenage Walk - 渡辺美里 (作曲 : 小室哲哉)

*****************

でも、いまはもう80年代当時のようないくらでも逃げ場のある(?)寛容な世界じゃない。

行き場のない閉塞感のなか、

「さぁ一直線に穿って 今日も不安定な将来へ」

「明日 明後日 僕ら どんな希望を 抱いていれば 生きていられるのか なんていわれるのか」

「わかってんだって、こんな夢の無いダイヤグラムで」

「世界はもう 決まりに切って 疲れるわ けど今は 明日を急かして向かうわ」

こんなことばを散りばめている曲も、けっこうあったりする。

■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)

--------------------------------

2021/04/19 UP

さっき放映してた「ザ・カセットテープ・ミュージック」。またしても個人的に思うところがあった(笑)

Led Zeppelin、そしてJimmy Pageのギター・リフとかJohn Bonhamのフィル・インとかにスポットをあてていた。

■ Achilles Last Stand - Led Zeppelin

・この曲、ほんとによく聴いてた。

マキタスポーツ氏が、Zeppelinとか一連のR&Rバンドが踊れる音楽(Roll)から離れていって、そこに隙間が生まれた。

で、こういった ↓ 楽曲のニーズが高まった的な発言あり。

■ Best Of My Love - The Emotions

たしかに、1970年代後半~1980年代前半にかけて、記憶に残るリズムがいくつも生まれている。

聴き返してみると、たいていリフが絡んでる。

この頃のグルーヴ感のなかで、リフがいかに重要な役割を果たしていたかがよくわかる。

■ Forget Me Nots - Patrice Rushen

■ Good Times - Chic

■ Never Too Much - Luther Vandross

■ Street Life - The Crusaders

■ No Reply At All - Genesis

■ True To Life - Roxy Music

■ What a Fool Believes - The Doobie Brothers

なぜか最近CMでよくかかってる。

Michael McDonaldの怒濤の鍵盤リフ。

--------------------------------

2021/04/12 UP

さっき放映してた「ザ・カセットテープ・ミュージック」。個人的に思うところがあった。

マキタスポーツ氏&スージー鈴木氏がいつになく感情的に語っていた「ビートパンク」。

そう、これです。日本の(メジャーな)POPミュージックの質を劇的に劣化させたのではないかと疑われているジャンル、というかムーブメント。

今回のテーマは「BAND」だったけど、インストの面々のテクやセンスにフォーカスした内容だった。すくなくとも前半は・・・。

このお二方が本当にいいたかったのは、日本のBANDを質的に崩壊させたのは、皮肉にも1980年代後半の空前のバンドブーム(第二次バンドブーム)だった、てことじゃないかと・・・。

これを境に日本のバンドは横ノリから縦ノリに、メジャーセブンスからペンタに完全に移行したと思う。

これによって失ったのは、たぶんアンサンブルなんだと思う。

パーマネントなバンドじゃないけど、アンサンブルが絶妙な例 ↓

■ Revo &梶浦由記 - 砂塵の彼方へ....

「歌は ”心” っていいますが、心を表現するには絶対的にスキルが必要ですから」「感情の大きさだけでは、いい歌は歌えない」(梶浦語録)

だぶん、それは歌だけでなく、楽器の演奏もそうなんだと思う。

■ 今井美樹 - Boogie-Woogie Lonesome High-Heel

■ 角松敏生 w / 杏里 - I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME

■ Yuna Ito - Endless Story

バンドを離れたときに、奇跡的に生みだされるアンサンブルもある。

ほんとに一期一会の世界。

2000年代に入ると、アンサンブルは日本だけでなく、世界中の(メジャーな)POPシーンからも次第に失われていった。

だから、いまの世界的なシティポップ人気は、メロディだけじゃなく、アンサンブルを聴きにきているのかも?

でも、アンサンブルをとりもどした「BAND」が、日本には少なくともふたつはあると思う。

■ ONE OK ROCK - Clock Strikes 35xxxv Japan Tour 2015

■ Official髭男dism - I LOVE...[Official Live Video]

でも、ワンオクは活動の場を海外にシフトし、ヒゲダンのこの動画でもわずか1,100万回再生か・・・。

やっぱりリスナーの感性、というか心地よく感じる音楽のパターンがもはや変わってしまったのかもしれぬ・・・。

いい悪いは別にして。

■ 神はサイコロを振らない - 「未来永劫」【Official Music Video】

神サイは、アンサンブルあると思う。

どこかのタイミングで大きくブレイクするかも・・・。

--------------------------------

2021/04/07 UP

なぜか地上派で「ザ・カセットテープ・ミュージック」やっていた。再放送だと思うけど。

今回のお題はThe Beatles & The Rolling Stones。

7歳年上の姉貴がブリティッシュ・ロックにのめりこんでいたので、 BeatlesやStonesは、なかば強制的に聴き込まされていた(笑)

(その状況は →こちらに書いています。)

なかでも記憶に残っているのは、この2曲。

■ Let It Be - The Beatles

■ Angie - OFFICIAL PROMO (Version 2) - The Rolling Stones

やっぱり小さいころからメロディアスな曲が好きだったのかも。

でも、一番記憶に残っている洋楽は5歳で聴いたであろう ↓ だと思う。

■ Bridge Over Troubled Water (邦題:明日に架ける橋) - Simon & Garfunkel

いま聴き返しても、圧倒的な名曲感しか感じない。

--------------------------------

2021/03/09 UP

さっきまで録画してた「ザ・カセットテープ・ミュージック#83『ルパン三世と大人のアニソン特集』」視てました。

笑えた。

メジャーとマイナーが入り交じり、メロディーが複雑でどこに行くかわからない曲って、例えば洋楽ではこんなの↓ あったけど通しで聴くと構成としてはしっかり完結してる。

■ It's Hard To Say It's Over - Sheena Easton

■ Purple Rain - Prince ← やっぱり天才

邦楽では、そんなタガが吹っ飛んだような曲がある。

例えば前にザ・カセットテープ・ミュージックで紹介していたこんな曲↓

〔 メロはペンタだけどあとは違う例 〕

■ YELLOW MAGIC CARNIVAL - MANNA(作・細野晴臣)

チャイナ風なペンタのメロだけど、リズムはアップビートだし、マイケル・マクドナルド風のキーボードリフも・・・。

う~ん、なにこれ(笑)

さすがに才人、細野晴臣。

YMOや矢野さん絡みの曲は、えげつないほどメロやコード進行、そして演奏がかっ飛んだテイクがある。

■ 矢野顕子 with YMO また会おね(1979)

--------------------------------

2021/02/01 UP

先週放送のザ・カセットテープ・ミュージックの「夏歌分析」?、録画したやつさきほど見てみました。

「車とポップスの関係」に注目するものが多かったけど、コード進行的に気になった内容があったので書いてみます。

1.ユーミンの「中央フリーウェイ」

■ 中央フリーウェイ - 荒井由美

いや~、やっぱりすごいわこの曲。

→ コード

maj7(メジャー・セブン)、sus4(サスフォー)、dim(ディミニッシュ)てんこ盛り状態。

邦楽のコード進行とはとても思えず・・・。

ご参考 → 荒井由実「中央フリーウェイ」のコード進行を科学する

「アヴァンギャルドなコード進行の上にきれいにメロディが載っている」って、ホントにそうだと思います。

■ 12月の雨 - 荒井由美(chay - 『12月の雨』Rec Ver.)

それと、たしかにこの曲のBメロの転調「通りを渡って~」(1:03~)、天才的なキレが感じられる。

→ コード

2.プリプリ「世界でいちばん熱い夏」の音の広がり感

■ プリンセス・プリンセス - 「世界でいちばん熱い夏」

→ コード

番組のなかでは、J-POP 進行(王道進行/未練進行)

F→G7→Em→Am

Fmaj7→G7→Em7→Am7(お洒落化した場合)

なので、すんなり入ってくるという見立てをしていた。

たしかに、カポ-9に移調するとF→G(7)→Em→Am(未練進行)乱れ打ち状態になっていて、これが聴きやすさにつながっているのは確かだと思うけど、この曲のはじける広がり感はAadd9(アドナインス)によるところが大きいと思う。

3.オーギュメント

クリシェなどで経過的に使われることが多いので、コードは省略されることがけっこうある。

■ SPARKLE - 山下達郎

0:57~ 「広がる~」のクリシェはオーギュメント絡みのクリシェだと思う。(少なくともカッティング・ギターは)

→ コード

コード上は出てきていない。(ディミニッシュ(Adim)にもってかれたのかもしれぬ。)

オーギュメントはメジャー・セブンス系の複雑なコード進行のなかで使われることが多いので、なかなかわかりにくいけど、

その独特な響きがよくわかる動画があります ↓

そうね、使い過ぎると「お腹いっぱい状態」になる(笑)

■ キセキ - GReeeeN

「明日、今日より」「今も こんなに」

→ コード

他は平易なコード進行なので、とてもわかりやすい例。

でも、1980年代のオーギュメントって、だいたいドミナント・モーション絡みで使われていると思う。↓

オーギュメントもディミニッシュもフラットファイブもたいてい(ドミナント・)セブンスの代理コード的に使われていて、どういう事件(ドミナント)を起こしてどういうふうに解決(トニック)するかのやり方だと思う。

この事件の「起こし方」や「解決のしかた」が、1980代の音楽はお洒落だったのだと思う。

それにしても、やっぱり面白い。

これだけ金かけないで(失礼)、これだけ面白い番組つくるとは・・・。

2人のパーソナリティならでは。

--------------------------------

2021/01/19 UP

日曜(1/17)放送の「ザ・カセットテープ・ミュージック」またしても面白かった。

今回のテーマは、やってほしいと思ってたドラム(リズム)。

最初にふれたのが「タンタンタトタト」のリズム。

たとえば ↓

■ Church Of The Poison Mind(ポイズン・マインド) - Culture Club(1983年)

これは60年代のローリング・ストーンズやシュープリームス(スプリームス)が使っていたリズムで、タテノリに近く日本人にも捉えやすいもの。でも”グルーヴ”は乗せにくい。

番組で「このリズムには(1970年代初盤以降)不遇な時代があった」というコメントがあったけど、おそらくそれが1970年代中盤~1980年代中盤の「グルーヴ系リズム全盛期」なんだろうと思う。

つぎにふれたのがフィル・イン。

例は山下達郎「SPARKLE」の青山純のドラムス。

■ SPARKLE - 山下達郎

イントロの十数秒のカッティング・ギターのあとの0:17~のフレーズと2:10~のサックス・ソロ前のフレーズ。

どちらもフィル・インがかってて、全開感炸裂。

こういうアンサンブルのなかで光るワザ繰り出せるって、ほんとにドラマーのセンスで、練習してどうこうなるものではないと思う。

イントロのフィル・イン的な入りって、↓も凄いと思う。

■ What Cha' Gonna Do For Me - Chaka Khan(1980)

↓ にも貼り付けたけど再掲です。ドラムスはJohn Robinsonだと思う。

そして、ハーフタイム・シャッフル。

これはTOTOの「Rosanna」が有名らしく、Webでもいくつかとり上げた記事がみつかる。

(たとえば → こちら)

■ Rosanna - TOTO(1982年/Jeffrey Porcaro(ds))

1.ハイハット

チッチ チッチ チッチ チッチという三連符の中を抜いたリズム。

シャッフル(バウンス)リズムの構成要素だと思う。

2.スネアA

ツ”タ”ツタツタ というリズムキープで、”タ”の部分が「ゴーストノート」といわれる、聴こえるか聴こえないかというくらいに弱く叩く技法。

3.スネアB

ツツツツ タツツツ ツツツツ タツツツ というリズムで「タ」の部分に拍(強く叩く)を置くもの。

16分で2拍、4拍の頭に拍がくる、いわゆるアップビート(裏拍)だと思う。

でもって、この「タ」の前後にも「ゴーストノート」が絡んで、バウンス的な響きになっていると思う。

4.バスドラ

タン タタンタン ンタタンタン という捌き。

番組では、ロックンロールの生みの親のひとりといわれるBo Diddleyの「ジャングル・ビート」を例にとっていた。

1~3は、Led ZeppelinのドラマーJohn BonhamとBernard Purdie(Steely Danが名盤『Aja』の「Home At Last」でフューチャーしたドラマー)をミックスしたもの。

■ Home At Last - Steely Dan (1977年/Bernard Purdie(ds))

つまり、John BonhamとBernard PurdieとBo Diddleyのリズム(シャッフル)のエッセンスをとり入れ、これをJeffrey Porcaroが自らのセンスを加えてつくり出したといわれるもの。

「ハーフタイム」とはテンポを半分に落とすというほどの意味で、通常のシャッフルからスネアの拍が後ろにズレることをいいますが、むしろ、このズレやゴーストノートがつくり出す「リズムの粘り」がキモだと思う。

あと、個人的にJeffrey Porcaroのシャッフルのこなしが凄いと思っているのがこの曲 ↓

■ The Goodbye Look - Donald Fagen from『The Nightfly』(1982年)

個人的には、1970年代中盤~1980年代中盤の「グルーヴ系リズム」は、8ビートと16ビートが絶妙に入り交じっていて、ハイハットとスネアの微妙な音のズレが「粘り」をつくりだしているのでは?

と考えているけど、やっぱりそんな感じでは?

それと、これに三連符が絡んでシャッフルやバウンスのニュアンスが入ってくるかと。

くわしくは → こちら(グルーヴ&ハイトーン (グルーヴってなに・・・?))に書いています。

■ Lowdown - Boz Scaggs(1976年)

↑ ハイハットは16ビート、スネアは8ビート?

■ Untouchable And Free - Adrian Gurvitz(1979年)

AORの名盤として知られる『Sweet Vendetta』のA-1曲。

これも、ハイハットが16ビートをしっかりキープしているのがわかる。

Jeffrey Porcaro(ds)、David Hungate(b)、Steve Porcaro(key)、David Paich(Arranged)

↓のJeffrey PorcaroのInstructional Videoを視ても、スネアとハイハットの使い方がキモになっている感じがする。

■ Jeff Porcaro - Instructional Video

「粘り」がキモだから、リズム出しのためにピッチを上げる必要はなく、だからミディアム曲でもグルーヴ感のある曲が多かったのでは?

例 → ミディアムなAOR。

それにしても、こんなマニアックな内容の番組、地上波では放送できんわな・・・(笑)

これからも、この路線でお願いしたい。

なぜかアクセスが増えているので、リンクつなぎなおしてリニューアルUPしました。

(字数制限にかかったので2つに分割しました。)

追記を繰り返して、とりとめのない記事になってるけど、筆者のいいたいことはかなり盛り込んでいると思う。

この番組、復活してますわね。↓

公式Web

NHKの「SONGS」、ほんとうにマキタスポーツ&スージー鈴木の司会でまわしてほしい。

■ Ride On Time - 山下 達郎

「いい音しか残れない」(日立マクセルUD)

↑ 至言だと思う。

---------------------------------

2021/09/20 UP

昨日、第1回目の再放送を流してました。

テーマは初期のサザン。

2人のやりとりがキレっキレで、めちゃくちゃ面白い。

第1回目から「はっぴいえんど中心史観」に異論を唱えてる(笑)

個人的には第1回目からすべて再放送してほしい。

記念すべき1曲目

■ C調言葉にご用心 - サザンオールスターズ

ラストにjfn 「memories&discoveries」で放送決定と出てましたが、どうなのかな?

--------------------------------

2021/09/12 UP

なんと、今回で最終回だそうです。

こんな面白い音楽番組、ほかになかったのに超残念。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

↑ こういう曲のコード進行の凄さをきっちり解説してくれた。

他の音楽番組ではできない展開だった。

このところ再放送の回もけっこうあったし、やっぱりネタ切れか?

これだけ濃密なコンテンツ、ほんとに構成するのたいへんだったと思う。

→「ザ・カセットテープ・ミュージック」惜しまれる閉店

↑ 閉店を惜しむコメント多数。

じっくりネタを仕込んで、またリターンしてほしいです。

まずは特番でもいいから、たまに復活してほしい。

関係者のみなさま、ありがとうございました。

--------------------------------

2021/08/10 UP

Ride On Time カバー特集(ザ・カセットテープ・ミュージック)

個人的には「シティ・ポップ」の文脈で、五輪開会式でかけてほしかった曲のひとつ。

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でカバーの特集してたので、ちょっと書いてみました。

〔 〕内はマキタスポーツ氏によるネーミングです。

■ 〔原曲〕山下 達郎Vers.

達郎の名曲は達郎のヴォーカルと完璧に一体化してるので、カバーはむずかしい、と思うでしょ。

でも、

〔無思想カバー〕May J. Vers.

■ May J. / RIDE ON TIME

May J. って声質いいし、テクもあるのになぜかなんとなく迫ってくるものがよわい気がする。

でも、よくこの難曲にトライしたと思う。

予想以上の仕上がりでびっくり。(May J.だと思わなかった。一瞬、杏里かと思った。)

達郎の濃密な作家性&思想性から、曲だけを切り離して届けてくれる存在と。

「Cover Eats」とは、マキタスポーツ氏、巧すぎる表現。

〔多様性カバー〕UNCHAIN Vers.

■ UNCHAIN - RIDE ON TIME

原曲の思想性をBAND SOUNDというかたちで再解釈、の意思が感じられるという。

大箱じゃなくて、LIVE HOUSE向けの仕様にしたもの、といっていたが、たしかにそんな感じがする。

メジャーじゃないけど、なかなかいいです。Charを思い起こした。

〔乗っ取り型カバー〕松崎しげる Vers.

■ RIDE ON TIME 松崎しげる

このテイクは凄い。

完全に松崎しげるのものにしている。

「達郎さんよりRide Onしてる」(マキタスポーツ氏)って、ほんとにそうかもしれぬ。

実力あるわ、この人。

それにしても、マキタスポーツ氏&スージー鈴木氏の感性&蘊蓄&音楽への愛情度おそるべし!

個人的には、五輪の音楽仕切ってほしかったわ。まじで。

--------------------------------

2021/07/31 UP

「ザ・カセットテープ・ミュージック」でひさびさに聴いた。

ちょーなつかし!

■ サディスティック・ミカ・バンド/タイムマシンにおねがい Time Machine Ni Onegai(1974年)

そういえば、この頃ってこういうのもあった。↓

■ フィンガー5/個人授業(1973年)

小学校の教室でみんなで踊ってたけど、いま聴いても曲のレベル異様に高いと思う。

ちょうど担任が、お美しいお姉たま先生だったですな・・・。リアルすぎた(笑)

↑ こういう突き抜けた曲がやたら聴きたくなる今日このごろ・・・。

--------------------------------

2021/07/19 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

■ 綺麗ア・ラ・モード - 中川翔子

これ名曲。松本隆&筒美京平ペアの最後の作品です。(2008年)

→コード

イントロのピアノのフレーズからしてただものじゃない。

つづいてヴォーカル・インをがっちり支える華麗なクリシェ。

そして、マキタスポーツ氏が指摘していた、

Bメロからのサビ 0:45~「優しく髪にふれる 綺麗のア・ラ・モードね Ah~」

Fm7 G#/A# Am7-5 G# A#/G# Gm7-5~

オンコードとハーフディミニッシュが効き過ぎで、異様な高揚感(笑)

↑ のパーツ以外はわりとシンプルなコード使っていて、ところどころで小ワザをかます職人ワザ。

↓ の複雑系コード駆使しながら聴きやすいメロを紡ぎ出すユーミンとは対照的なアプローチだと思うが、どちらもやっぱりグレートすぎる。

--------------------------------

2021/06/07 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」。

タイトルは「ずっと80年代でいいのに・・・」(笑)

これは抜群に面白かった。

次回はマキタスポーツ氏の曲編も視たい。

■ Woman ~Wの悲劇より~ - 薬師丸ひろ子

作曲:松任谷由実。

なに、このコード進行(→コード)

0:58 雪のような 星が降るわ

トライトーン(減五度)がらみのマイナー・セブンス・フラット・ファイブで、こんな華麗なメロディ引き出すとは・・・・。

やっぱりユーミン天才だわ・・・。

スージー鈴木氏の「知ったこっちゃねーよ」からのきれっきれのコメントがやたらによかった。

・平成以降は「やさしさ・ガンバロー インフレ」。

・口に出して「がんばれ」という言葉の無効性、限界(を80年代のアーティストは知っていた)

・”元気の提示”はやめてほしい。

御意! ほんとうにそう思う。

■ My Revolution - 渡辺美里 (作曲 : 小室哲哉、編曲:大村雅朗) /cover

↑ じっさい、メロやアレンジだけで高揚感をもたらしてくれる曲があった。

「きっと本当の悲しみなんて 自分ひとりで癒すものさ」 という歌詞が象徴的。

なんでこんなにメロがきらめいているかというと、

「後ろ髪コード進行 / F G7/F Em Am」をイントロからバリバリに使っているから、と・・・。

この曲では、 Fmaj7 G/F Em7 Am7 (→ コード)