関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 「カナリア曲」&「鳩曲」

冷え込み、凋落、分断、閉塞感・・・、そんな言葉ばかりが目につくこの頃。

この一年は、ここ数十年そこはかとなく感じていた日本の凋落を、多くの人々が逃れられない現実として実感した年ではなかったでしょうか。

でも、まだまだ日本の底力は尽きていない。(と思いたい)

先人が残してくれた数々の文化や資産、”相身互い”の国民性、そしてゆたかで変化に富んだ自然・・・。

どれもこれも世界に誇れるものです。

---------------------------

音楽は「炭鉱のカナリア」ともいわれます。

これから向かう時代の空気感を、いちはやく曲調であらわすというのです。

確かに、思い当たるフシはあります。

■ 最後のニュース - 井上陽水

1989年12月21日、バブル崩壊直前のリリース。

■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵

1997年2月19日、緊縮財政元年ともいわれる年のはじめにリリースして大ヒット。

■ 絢香 - 三日月

リーマンショック(2008年9月)を2年後に控えた2006年9月27日リリース。

この頃から「つながる」というワードが歌詞に多く出てくるようになる。

■ 遠くても - 西野カナfeat.WISE

リーマンショック後、東日本大震災前の2009年3月18日リリースのセツナ系。

■ ハロ/ハワユ - リツカ(歌ってみた)

2010年10月11日歌ってみた投稿。

私的な内面(日々の悩み)に向かう曲が増えてきている。

時代はこの頃よりさらに苛烈になっていると思うが・・・。

■ SUPER MOON - 藤田麻衣子

東日本大震災がもたらしたものは、やっぱり重すぎる。

震災後の2011年3月20日に現れたスーパームーンを歌った曲。

ここでも「つながる」がキーワードになっている。

■ 潮見表 - 遊佐未森

2013年10月27日東京・渋谷公会堂でのLIVE。

■ 夜空。- miwa feat. ハジ→

2015年8月19日リリース。

2008年頃の”セツナ系”よりセツナさを増している。

そしてどうしようもない閉塞感。

■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)

2015年2月Web公開とみられるボカロ曲。

不確実、不安定、先の見えない世界。

---------------------------

でも2007年頃~、”セツナ系”の隆盛と歩調を合わせるように、聴き手が前向きになれるような曲も少しづつ出てきていた。

■ Again - アンジェラ・アキ (2007年)

梶浦由記さんと歌姫たちが生み出すテイクは、壮大で高揚感あふれていた。

それは1980年代のシティ・ポップとはあきらかに異なる質感をもっていた。

■ Everlasting Song - FictionJunction (2009年7月12日のLIVE)

■ 未来 - Kalafina (2013年)

■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV/2011年)

1980年代の杏里にはなかった旋律。

■ ここにあること - 桜ほたる(歌ってみた)

2011年秋、震災後のWeb公開とみられるボカロ曲。

思いっきりはじけた感じがする名曲。

■ ヒカリヘ - miwa (2013年)

どちらかというと、いまの時代にアジャストしている曲のような気がする。

時代を先取りしすぎたか?

■ Hero - 安室奈美恵

2016年7月27日リリース。

J-POPの質感が変わったか? と感じた曲。

この名曲でもオリコン最高位6位。五輪のテーマソングとしてはよく流されたが、時代の空気にはそぐわなかった?

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

2016年11月23日リリース。

閉塞状況から花開いていく感じの曲。これも早すぎたか。

■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館

2020年9月1日リリース。

一聴”応援ソング”っぽいけど、歌詞を聴き込むと、巷にあふれる”自助的応援ソング(がんばろうソング)”とは明らかに一線を画していることがわかる。

『Just The Two Of Us進行』的なコードも、1980年代のお洒落感とはちがう解釈ではまってる。

「本当に変わっていくかも」と感じた1曲。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

アニソン系でもはじけるブライト感をもつ曲が増えてきた。

■ One Reason - milet

2021年9月10日リリース。これまでのJ-POPとは明らかにスケール感がちがう。

■ キャラクター - 緑黄色社会

2022年1月26日リリース。ひさびさに聴いたヨコノリ含みのグルーヴ曲。

こういう曲が出てくるということは・・・。

■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)

2021年12月17日リリース。

あたらしいJ-POPを象徴する3人のコーラス。これは来たと思った(笑)

Vaundyのような才能が出てきて正当に評価されるのも時代の流れの必然では?

■ Hallelujah - 加藤礼愛(カトレア/Leia Kato/12yrs/中1) @東京ミッドタウン 2022.5.5日比谷フェスティバル まちなか劇場

2022年5月5日のライブテイク。

こういうワールドワイドな才能が出てくることも、日本の復活を暗示しているのかも。

↑ こういう「聴き手のきもちを前向きにする」曲はあきらかにここ数年で増えてきていると思う。

これを吉兆とするならば、吉兆の鳥・八幡神のおつかいの鳩ですね。なので「鳩曲」。

こうした「鳩曲」たちが先駆けとなって、時代がすこしでも前向きに、明るくなるといいですね。

この一年は、ここ数十年そこはかとなく感じていた日本の凋落を、多くの人々が逃れられない現実として実感した年ではなかったでしょうか。

でも、まだまだ日本の底力は尽きていない。(と思いたい)

先人が残してくれた数々の文化や資産、”相身互い”の国民性、そしてゆたかで変化に富んだ自然・・・。

どれもこれも世界に誇れるものです。

---------------------------

音楽は「炭鉱のカナリア」ともいわれます。

これから向かう時代の空気感を、いちはやく曲調であらわすというのです。

確かに、思い当たるフシはあります。

■ 最後のニュース - 井上陽水

1989年12月21日、バブル崩壊直前のリリース。

■ CAN YOU CELEBRATE? - 安室奈美恵

1997年2月19日、緊縮財政元年ともいわれる年のはじめにリリースして大ヒット。

■ 絢香 - 三日月

リーマンショック(2008年9月)を2年後に控えた2006年9月27日リリース。

この頃から「つながる」というワードが歌詞に多く出てくるようになる。

■ 遠くても - 西野カナfeat.WISE

リーマンショック後、東日本大震災前の2009年3月18日リリースのセツナ系。

■ ハロ/ハワユ - リツカ(歌ってみた)

2010年10月11日歌ってみた投稿。

私的な内面(日々の悩み)に向かう曲が増えてきている。

時代はこの頃よりさらに苛烈になっていると思うが・・・。

■ SUPER MOON - 藤田麻衣子

東日本大震災がもたらしたものは、やっぱり重すぎる。

震災後の2011年3月20日に現れたスーパームーンを歌った曲。

ここでも「つながる」がキーワードになっている。

■ 潮見表 - 遊佐未森

2013年10月27日東京・渋谷公会堂でのLIVE。

■ 夜空。- miwa feat. ハジ→

2015年8月19日リリース。

2008年頃の”セツナ系”よりセツナさを増している。

そしてどうしようもない閉塞感。

■ 空奏列車 - めありー(歌ってみた)

2015年2月Web公開とみられるボカロ曲。

不確実、不安定、先の見えない世界。

---------------------------

でも2007年頃~、”セツナ系”の隆盛と歩調を合わせるように、聴き手が前向きになれるような曲も少しづつ出てきていた。

■ Again - アンジェラ・アキ (2007年)

梶浦由記さんと歌姫たちが生み出すテイクは、壮大で高揚感あふれていた。

それは1980年代のシティ・ポップとはあきらかに異なる質感をもっていた。

■ Everlasting Song - FictionJunction (2009年7月12日のLIVE)

■ 未来 - Kalafina (2013年)

■ I Will Be There With You - 杏里/Anri(JAL 企業PV/2011年)

1980年代の杏里にはなかった旋律。

■ ここにあること - 桜ほたる(歌ってみた)

2011年秋、震災後のWeb公開とみられるボカロ曲。

思いっきりはじけた感じがする名曲。

■ ヒカリヘ - miwa (2013年)

どちらかというと、いまの時代にアジャストしている曲のような気がする。

時代を先取りしすぎたか?

■ Hero - 安室奈美恵

2016年7月27日リリース。

J-POPの質感が変わったか? と感じた曲。

この名曲でもオリコン最高位6位。五輪のテーマソングとしてはよく流されたが、時代の空気にはそぐわなかった?

■ 栞 - 天野月 feat.YURiCa/花たん

2016年11月23日リリース。

閉塞状況から花開いていく感じの曲。これも早すぎたか。

■ YOASOBI「群青」 from 初有観客ライブ『NICE TO MEET YOU』2021.12.04@日本武道館

2020年9月1日リリース。

一聴”応援ソング”っぽいけど、歌詞を聴き込むと、巷にあふれる”自助的応援ソング(がんばろうソング)”とは明らかに一線を画していることがわかる。

『Just The Two Of Us進行』的なコードも、1980年代のお洒落感とはちがう解釈ではまってる。

「本当に変わっていくかも」と感じた1曲。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

アニソン系でもはじけるブライト感をもつ曲が増えてきた。

■ One Reason - milet

2021年9月10日リリース。これまでのJ-POPとは明らかにスケール感がちがう。

■ キャラクター - 緑黄色社会

2022年1月26日リリース。ひさびさに聴いたヨコノリ含みのグルーヴ曲。

こういう曲が出てくるということは・・・。

■ おもかげ - milet×Aimer×幾田りら (produced by Vaundy)

2021年12月17日リリース。

あたらしいJ-POPを象徴する3人のコーラス。これは来たと思った(笑)

Vaundyのような才能が出てきて正当に評価されるのも時代の流れの必然では?

■ Hallelujah - 加藤礼愛(カトレア/Leia Kato/12yrs/中1) @東京ミッドタウン 2022.5.5日比谷フェスティバル まちなか劇場

2022年5月5日のライブテイク。

こういうワールドワイドな才能が出てくることも、日本の復活を暗示しているのかも。

↑ こういう「聴き手のきもちを前向きにする」曲はあきらかにここ数年で増えてきていると思う。

これを吉兆とするならば、吉兆の鳥・八幡神のおつかいの鳩ですね。なので「鳩曲」。

こうした「鳩曲」たちが先駆けとなって、時代がすこしでも前向きに、明るくなるといいですね。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ サザンのセブンス曲

「歌詞が刺さる」って最近よく聞くけど。(TVで特集すらやっている)

ふつうに歌詞がわかりやすいから刺さるのでは?

サザンに限らず、1980年代あたりの邦楽は「歌詞が刺さる」というより「風景が広がる」とか「イメージがふくらむ」とか「雰囲気をつくれる」(←これ重要)とか、そういう聴き方だったと思う。

隠喩や倒置やライムを多用する初期サザンの歌詞がストレートに「刺さる」としたら、その人はすでに詩人の域では(笑)

サウンドにしてもこんな感じか ↓ (■ 「シティ・ポップ」って?からひっぱってきました。)

多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。

それに、最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。

ここ数年(とくにこの5年)、日本でペンタ化・4つ打ち化(ほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。

■『ロックの子』/桑田佳祐氏著(昭和62年(1987年)初版)

から引用させていただきます。(萩原健太氏との対談形式)

「そういう意識で来てるじゃない、ずっと。学生のころから。渋谷で友だちに会えばどこそこの輸入盤屋より・・・・ディスクなんとかよりもシスコのほうがいいもん売ってるとか、やっぱ向こうの、こう、ジェフ・ベックの海賊盤ほしいとか」

「ね。そういうふうにやってきたわけじゃない、俺たち。どれだけ向こうのディテールにくいこめるか、と」

「ディテールね」

「そういうことでしょ」

「うん」

「そういうバンドだと思うんだ、だから、俺たちも」

「宿命的に」

「そう。宿命的にね。うん」

↑

この時代、宿命的に先を走る良質な洋楽があったから、この環境が「シティ・ポップ」を生み出す大きな契機になったのだと思う。

それに「シティ・ポップ」は、音の ”ディテール” にこだわらないと創り出せないから・・・。

この”ディテール” にこだわったテイクの代表格が、サザンのセブンス曲では?

2022/10/21 UP

2022/03/04 UP

2022/01/22 UP

このところ、CMでやたらにサザンを聴く。

新型コロナ禍継続、ウクライナ侵攻、そして円安物価高と先がみえない状況だけど。

こんなときこそ、サザンのセブンス曲!

■ 海

→ 「海」のコード

イントロのフレーズ。リバーブの効いたドラムス。複雑なカウンター・メロディ。

むせぶSaxophone、そして桑田さんの色気ただようスキャット。

文句なしの名曲!

■ 素顔で踊らせて

→ コード

なかなか地上に降りてこない、メジャー・セブンスならではの浮遊感。

---------------------------------

2021/05/24 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」で「桑田さんのマイナーセブンス曲」として ↓ をとりあげてた。

■ ONE DAY - Kuwata Band

コード

中~後期のサザンでよく聴くメロ&コード展開。

とても聴きやすいけど、やっぱり個人的には ↓ のような意表をつく桑田節に惹かれます。

■ Oh! クラウディア - サザンオールスターズ

コード

いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)

オーギュメント→オンコード

■ 旅姿六人衆 - サザンオールスターズ

コード

ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、

ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。

神テイクすぎるにもほどがある!

いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというの?

■ シャララ - サザンオールスターズ

→ コード

不思議な 期待など もてる このごろ (Bm7 E7 Am7 E♭dim)

このごろ(E♭dim)の使い方が神ってる。

■ 涙のアベニュー - サザンオールスターズ

→ コード

ほんとにおサレじゃわ。初期のサザン。

言葉がとぎれて さめざめしい(Amaj7 G#m7 Gm7)のAmaj7のかまし。

1980年代初頭の横浜を歌ったバラッドといわれる。

-----------------------

2021/05/11 UP

このところ、初期サザンを聴く機会がけっこうあった。

初期のサザンって、どうしてこんなにお洒落だったんかな? と考えたらやっぱりセブンス系のコードしこたま使ってたりする。

そこで、初期サザンのセブンス曲と思われる(ちがうかも・・・(笑))ナンバーをいくつかあげてみました。

本来、セブンス系の曲の繊細な響きを語るには、オンコード、代理コード、テンション・ノートなどはおそらく外せないと思うのですが、やたら複雑になります。(筆者もよくわかっていない(笑))

なので、まずは三和音+7度≒セブンスとして捉えた方がわかりやすいと思います。

超安直な方法として、↓のようなコードが頻繁に入ってくると、たいていセブンス系の曲のような感じがしています。

●maj7、●7、●m7、●mM7、●M7aug、●m7-5、●dim7、●7sus4、●add9、●/●(●Con●)

↓ のコードでさがしてみてね。

01.C調言葉に御用心

→ コード

02.Just A Little Bit - cover by サザンヴィンテージーズバンド

→ コード

03.Tiny Bubbles(type-B)

いい動画がみつかりません。こっちで聴いてね。

→ コード

04.ふたりだけのパーティー - cover by サザンヴィンテージーズバンド

→ コード

05.海 ~ 栞のテーマ - サザンオールスターズ

→ 「栞のテーマ」のコード

↓ とりあえずまとめてみました。トーシロなんで間違いあるかも(笑)

〔三和音/トライアド〕

・三和音には4種類。(例はルート音がド(C)の場合)

1.メジャー・トライアド 【C】(長三和音):

ド、ミ、ソ / C、E、G / ルート+長3度+完全5度

2.マイナー・トライアド 【Cm】(短三和音):

ド、ミ♭、ソ /C、E♭、G / ルート+短3度+完全5度

3.オーギュメント・トライアド 【Caug、C+】(増三和音):

ド、ミ、ソ# /C、E、G# / ルート+長3度+増5度

4.ディミニッシュ・トライアド 【Cdim、Cº】(減三和音):

ド、ミ♭、ソ♭ / C、E♭、G♭ / ルート+短3度+減5度

・3度は音の明暗を決めるので、ここに長短がつくことでメジャー・マイナーに分かれる。

・5度は音の安定度を決めるので、ここに増減がつくことで不安定感が出る。(だからaug(増5)やdim(減5)は不安定感のあるコードとされる。)

・完全系の音程は1、4、5、8度でふつう完全、増、減であらわす。長短系の音程は2、3、6、7度で、ふつう長、短であらわす。(減7度など例外あり)

・絶対協和音程は完全1度と完全8度。協和音程は完全5度と完全4度。不完全協和音程は長3度、短3度、長6度、短6度。それ以外は不協和音程。

〔四和音/セブンス〕 (例はルート音がド(C)の場合)

・三和音(1度(ルート)、3度、5度/トライアド)+1音(7度の音)=四和音(1度(ルート)、3度、5度、7度)≒セブンス

1.メジャー・セブンス 【Cmaj7、CM7、C△7】(長七の和音):

ド、ミ、ソ、シ / C、E、G、B / ルート+長3度+完全5度+長7度

(メジャー・トライアド + ルートの半音下の音(長7度(M7)))

2.(ドミナント・)セブンス 【C7】(属七の和音):

ド、ミ、ソ、シ♭ / C、E、G、B♭ / ルート+長3度+完全5度+短7度

(メジャー・トライアド + ルート短7度(m7))

3.マイナー・メジャーセブンス 【CmM7、Cm△7】:

ド、ミ♭、ソ、シ / C、E♭、G、B / ルート+短3度+完全5度+長7度

(マイナー・トライアド + ルート長7度(M7))※ラインクリシェに重用

4.マイナー・セブンス 【Cm7】(短七の和音):

ド、ミ♭、ソ、シ♭ / C、E♭、G、B♭ / ルート+短3度+完全5度+短7度

(マイナー・トライアド + ルート短7度(m7)、)

5.メジャーセブンス・オーギュメント 【CM7aug、C△7+】:

ド、ミ、ソ#、シ / C、E、G#、B / ルート+長3度+増5度+長7度

(オーギュメント・トライアド + ルート長7度(M7))

6.セブンス・オーギュメント 【C7aug、C7+】:

ド、ミ、ソ#、シ♭ / C、E、G#、B♭ / ルート+長3度+増5度+短7度

(オーギュメント・トライアド + ルート短7度(m7))

7.マイナー・セブンス・フラット・ファイブ/ハーフディミニッシュ 【Cm7(b5)、Cm7-5】(減五短七の和音)

ド、ミ♭、ソ♭、シ♭ / C、E♭、G♭、B♭ / ルート+短3度+減5度+短7度

(ディミニッシュ・トライアド + ルート短7度(m7))

8.ディミニッシュ・セブンス 【Cdim(7)、Cº(7)】(減七の和音):

ド、ミ♭、ソ♭、ラ / C、E♭、G♭、A / ルート+短3度+減5度+減7度

(ディミニッシュ・トライアド + ルート減7度 or 長6度)

〔三度堆積和音以外のコード〕 (例はルート音がド(C)の場合)

・三度堆積和音=ルート、3度、5度、7度、9度、11度、13度と奇数で重なっていく和音。

1.サスフォー 【Csus4】:

ド、ファ、ソ / C、F、G / ルート+完全4度+完全5度

(メジャー・トライアドの長3度を完全4度(ファ・F)に置き換えたもの)

※ふつうはメジャートライアドとあわせて使う。

2.セブンス・サスフォー 【C7sus4】:

ド、ファ、ソ、シ / C、F、G、B♭ / ルート+完全4度+完全5度+短7度

(サスフォー + ルート短7度(m7))

※セブンスの代理コード(ドミナント絡み)としてよく使われる。

3.シックス(ス) 【C6】:

ド、ミ、ソ、ラ / C、E、G、A / ルート+長3度+完全5度+長6度

(マイナー・セブンスを1オクターブ上に展開)

4.マイナー・シックス(ス) 【Cm6】:

ド、ミ♭、ソ、ラ / C、E♭、G、A / ルート+短3度+完全5度+長6度

(マイナー・トライアド + 長6度)

〔テンション・ノート〕

・ルート、3rd、5th、7thなどの基本構成音(コード・トーン)に、ルートから9th(ナインス)、11th(イレブンス)、13th(サーティーンス)などの音を加えたもの。

・ルートがCの場合、9thのレ(9)、レ♯(♯9)、レ♭(♭9)、11thのファ(11)、ファ♯(♯11)、13thのラ(13)、ラ♭(♭13)の7種類。

・主にセブンス・コードに付加されるといわれる。

■ アドナインス 【Cadd9】:

ド、ミ、ソ、レ / C、E、G、D / ルート+長3度+完全5度+長9度

(メジャー・トライアド + 長9度)

〔オンコード(分数コード)〕 【C/E、ConEなど】:

・分子はコード、分母はベース音(最低音)をさし、たとえばC/E(ConE)の場合、Cコード(ド、ミ、ソ) + ベース音E(ミ)。

・クリシェ(コードが進むごとに半音ずつベース音を上下させていく音進行)、ペダルポイント(ベース音を保持すること)、IIm7onVの形ではドミナント・セブンス(V7)の代理コード*などに使われる。

* C → Am → G7 → Cの代理として、C → Am → Dm7onG → C。

Dm7onGは G7よりもドミナント(解消したい不安定さ、C(トニック)に戻ると安心)の効きがマイルドなので、”優しいドミナント”ともいわれる。

-------------------------------

実際はこれにコード進行が加わってさらに複雑怪奇になっていくのですが、セブンス系のおサレ曲はトゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行(Dm7 - G7sus4 - Cmaj7 - Am7の循環コード進行とか)やドミナントモーション絡みの進行が多いと思う。あと、バックドアドミナント進行とか・・・。

むずかしすぎてよくわからんけど・・・(笑)

コード進行についても、もう少しおべんきょしてから書き足してみます。

■ 王道進行(未練進行)〔4536〕の代表曲といわれる「 いとしのエリー」。

コード

売れるべくして売れた? 強力なコード進行。

それと、ナインスがいいところで効きまくってる。

■ TSUNAMI - Cover by Ai Ninomiya

コード

Aメロ、Bメロ、サビでそれぞれ異なるコード進行だと思う。あと、クリシェとBメロ前の転調。

この人、やたらにうまい!

と思ったら、プロか・・・。カラバトで99.578出してる。

■ 夕陽に別れを告げて - サザンオールスターズ

コード

個人的に、なんとなく「TSUNAMI」の原曲のような気がしている曲。

情感入りまくりのメロとか、サスフォーの入れ込み方とか・・・。

『KAMAKURA』収録。サザン屈指の名曲では?

↑ 1985年の秋。就職も決まって、遊びまくった(笑)大学生活もあと半年・・・。

鎌倉や湘南は通ったので、

↓ の杏里の曲とともにリアルタイムできもちに染みていた曲だと思う。

「鎌倉の陽よさよなら・・・」とか「結んだTシャツほどく・・・」とか

絶妙なメロディラインに乗っているさりげな泣きフレーズ。

■ LONG ISLAND BEACH - ANRI

→ 杏里の名バラード20曲!

〔 コードの件で追加 〕

でも、大学生の当時、一番聴き込んでいた邦楽アーティストはやっぱり佐野元春かな。

■ 佐野元春 グッドタイムス&バッドタイムス

コード

メジャー・セブンスに、マイナー・メジャーセブンスやシックススが絶妙に絡んでる。

濡れた歩道にさざめく(G G6 Gmaj7 G6)

もう何も言わないで(F Em7-5 Dmaj7 Am7 D7)

↑ たまらん(笑)

■ NHK-FM サウンドストリート 佐野元春(ゲスト:桑田佳祐)1983.5.16

1983年の佐野元春&桑田佳祐。

貴重すぎる収録!

〔関連記事〕

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

ふつうに歌詞がわかりやすいから刺さるのでは?

サザンに限らず、1980年代あたりの邦楽は「歌詞が刺さる」というより「風景が広がる」とか「イメージがふくらむ」とか「雰囲気をつくれる」(←これ重要)とか、そういう聴き方だったと思う。

隠喩や倒置やライムを多用する初期サザンの歌詞がストレートに「刺さる」としたら、その人はすでに詩人の域では(笑)

サウンドにしてもこんな感じか ↓ (■ 「シティ・ポップ」って?からひっぱってきました。)

多くの日本人は、根っこにヨナ抜き音階(ペンタトニック)やダウンビートが入っているので、コンスタントに洋楽を意識する局面がないと、どうしてもセブンス(四和音)やアップビートから遠ざかっていく。

それに、最近では洋楽も急速にペンタ化やダウンビート化(というか4つ打ち化)が進みつつあるし、70~80年代に洋楽の影響を受けた多才なアーティストたちも第一線を退きつつある。

ここ数年(とくにこの5年)、日本でペンタ化・4つ打ち化(ほぼフォークソング化)が進んだこと、そして海外からのシティ・ポップの評価が進んだ背景には、こんな要素もあると思う。

■『ロックの子』/桑田佳祐氏著(昭和62年(1987年)初版)

から引用させていただきます。(萩原健太氏との対談形式)

「そういう意識で来てるじゃない、ずっと。学生のころから。渋谷で友だちに会えばどこそこの輸入盤屋より・・・・ディスクなんとかよりもシスコのほうがいいもん売ってるとか、やっぱ向こうの、こう、ジェフ・ベックの海賊盤ほしいとか」

「ね。そういうふうにやってきたわけじゃない、俺たち。どれだけ向こうのディテールにくいこめるか、と」

「ディテールね」

「そういうことでしょ」

「うん」

「そういうバンドだと思うんだ、だから、俺たちも」

「宿命的に」

「そう。宿命的にね。うん」

↑

この時代、宿命的に先を走る良質な洋楽があったから、この環境が「シティ・ポップ」を生み出す大きな契機になったのだと思う。

それに「シティ・ポップ」は、音の ”ディテール” にこだわらないと創り出せないから・・・。

この”ディテール” にこだわったテイクの代表格が、サザンのセブンス曲では?

2022/10/21 UP

2022/03/04 UP

2022/01/22 UP

このところ、CMでやたらにサザンを聴く。

新型コロナ禍継続、ウクライナ侵攻、そして円安物価高と先がみえない状況だけど。

こんなときこそ、サザンのセブンス曲!

■ 海

→ 「海」のコード

イントロのフレーズ。リバーブの効いたドラムス。複雑なカウンター・メロディ。

むせぶSaxophone、そして桑田さんの色気ただようスキャット。

文句なしの名曲!

■ 素顔で踊らせて

→ コード

なかなか地上に降りてこない、メジャー・セブンスならではの浮遊感。

---------------------------------

2021/05/24 UP

さきほどの「ザ・カセットテープ・ミュージック」で「桑田さんのマイナーセブンス曲」として ↓ をとりあげてた。

■ ONE DAY - Kuwata Band

コード

中~後期のサザンでよく聴くメロ&コード展開。

とても聴きやすいけど、やっぱり個人的には ↓ のような意表をつく桑田節に惹かれます。

■ Oh! クラウディア - サザンオールスターズ

コード

いつまでも この胸に(Bm F#aug Bm/A)

オーギュメント→オンコード

■ 旅姿六人衆 - サザンオールスターズ

コード

ベースはF G Em Am(4536)の王道進行ながら、

ステキな今宵を分け合えりゃ Dm A# C (261)の切り返し(斬新)感がハンパじゃない。

神テイクすぎるにもほどがある!

いい音楽を生み出すのに、これ以上なにが要るというの?

■ シャララ - サザンオールスターズ

→ コード

不思議な 期待など もてる このごろ (Bm7 E7 Am7 E♭dim)

このごろ(E♭dim)の使い方が神ってる。

■ 涙のアベニュー - サザンオールスターズ

→ コード

ほんとにおサレじゃわ。初期のサザン。

言葉がとぎれて さめざめしい(Amaj7 G#m7 Gm7)のAmaj7のかまし。

1980年代初頭の横浜を歌ったバラッドといわれる。

-----------------------

2021/05/11 UP

このところ、初期サザンを聴く機会がけっこうあった。

初期のサザンって、どうしてこんなにお洒落だったんかな? と考えたらやっぱりセブンス系のコードしこたま使ってたりする。

そこで、初期サザンのセブンス曲と思われる(ちがうかも・・・(笑))ナンバーをいくつかあげてみました。

本来、セブンス系の曲の繊細な響きを語るには、オンコード、代理コード、テンション・ノートなどはおそらく外せないと思うのですが、やたら複雑になります。(筆者もよくわかっていない(笑))

なので、まずは三和音+7度≒セブンスとして捉えた方がわかりやすいと思います。

超安直な方法として、↓のようなコードが頻繁に入ってくると、たいていセブンス系の曲のような感じがしています。

●maj7、●7、●m7、●mM7、●M7aug、●m7-5、●dim7、●7sus4、●add9、●/●(●Con●)

↓ のコードでさがしてみてね。

01.C調言葉に御用心

→ コード

02.Just A Little Bit - cover by サザンヴィンテージーズバンド

→ コード

03.Tiny Bubbles(type-B)

いい動画がみつかりません。こっちで聴いてね。

→ コード

04.ふたりだけのパーティー - cover by サザンヴィンテージーズバンド

→ コード

05.海 ~ 栞のテーマ - サザンオールスターズ

→ 「栞のテーマ」のコード

↓ とりあえずまとめてみました。トーシロなんで間違いあるかも(笑)

〔三和音/トライアド〕

・三和音には4種類。(例はルート音がド(C)の場合)

1.メジャー・トライアド 【C】(長三和音):

ド、ミ、ソ / C、E、G / ルート+長3度+完全5度

2.マイナー・トライアド 【Cm】(短三和音):

ド、ミ♭、ソ /C、E♭、G / ルート+短3度+完全5度

3.オーギュメント・トライアド 【Caug、C+】(増三和音):

ド、ミ、ソ# /C、E、G# / ルート+長3度+増5度

4.ディミニッシュ・トライアド 【Cdim、Cº】(減三和音):

ド、ミ♭、ソ♭ / C、E♭、G♭ / ルート+短3度+減5度

・3度は音の明暗を決めるので、ここに長短がつくことでメジャー・マイナーに分かれる。

・5度は音の安定度を決めるので、ここに増減がつくことで不安定感が出る。(だからaug(増5)やdim(減5)は不安定感のあるコードとされる。)

・完全系の音程は1、4、5、8度でふつう完全、増、減であらわす。長短系の音程は2、3、6、7度で、ふつう長、短であらわす。(減7度など例外あり)

・絶対協和音程は完全1度と完全8度。協和音程は完全5度と完全4度。不完全協和音程は長3度、短3度、長6度、短6度。それ以外は不協和音程。

〔四和音/セブンス〕 (例はルート音がド(C)の場合)

・三和音(1度(ルート)、3度、5度/トライアド)+1音(7度の音)=四和音(1度(ルート)、3度、5度、7度)≒セブンス

1.メジャー・セブンス 【Cmaj7、CM7、C△7】(長七の和音):

ド、ミ、ソ、シ / C、E、G、B / ルート+長3度+完全5度+長7度

(メジャー・トライアド + ルートの半音下の音(長7度(M7)))

2.(ドミナント・)セブンス 【C7】(属七の和音):

ド、ミ、ソ、シ♭ / C、E、G、B♭ / ルート+長3度+完全5度+短7度

(メジャー・トライアド + ルート短7度(m7))

3.マイナー・メジャーセブンス 【CmM7、Cm△7】:

ド、ミ♭、ソ、シ / C、E♭、G、B / ルート+短3度+完全5度+長7度

(マイナー・トライアド + ルート長7度(M7))※ラインクリシェに重用

4.マイナー・セブンス 【Cm7】(短七の和音):

ド、ミ♭、ソ、シ♭ / C、E♭、G、B♭ / ルート+短3度+完全5度+短7度

(マイナー・トライアド + ルート短7度(m7)、)

5.メジャーセブンス・オーギュメント 【CM7aug、C△7+】:

ド、ミ、ソ#、シ / C、E、G#、B / ルート+長3度+増5度+長7度

(オーギュメント・トライアド + ルート長7度(M7))

6.セブンス・オーギュメント 【C7aug、C7+】:

ド、ミ、ソ#、シ♭ / C、E、G#、B♭ / ルート+長3度+増5度+短7度

(オーギュメント・トライアド + ルート短7度(m7))

7.マイナー・セブンス・フラット・ファイブ/ハーフディミニッシュ 【Cm7(b5)、Cm7-5】(減五短七の和音)

ド、ミ♭、ソ♭、シ♭ / C、E♭、G♭、B♭ / ルート+短3度+減5度+短7度

(ディミニッシュ・トライアド + ルート短7度(m7))

8.ディミニッシュ・セブンス 【Cdim(7)、Cº(7)】(減七の和音):

ド、ミ♭、ソ♭、ラ / C、E♭、G♭、A / ルート+短3度+減5度+減7度

(ディミニッシュ・トライアド + ルート減7度 or 長6度)

〔三度堆積和音以外のコード〕 (例はルート音がド(C)の場合)

・三度堆積和音=ルート、3度、5度、7度、9度、11度、13度と奇数で重なっていく和音。

1.サスフォー 【Csus4】:

ド、ファ、ソ / C、F、G / ルート+完全4度+完全5度

(メジャー・トライアドの長3度を完全4度(ファ・F)に置き換えたもの)

※ふつうはメジャートライアドとあわせて使う。

2.セブンス・サスフォー 【C7sus4】:

ド、ファ、ソ、シ / C、F、G、B♭ / ルート+完全4度+完全5度+短7度

(サスフォー + ルート短7度(m7))

※セブンスの代理コード(ドミナント絡み)としてよく使われる。

3.シックス(ス) 【C6】:

ド、ミ、ソ、ラ / C、E、G、A / ルート+長3度+完全5度+長6度

(マイナー・セブンスを1オクターブ上に展開)

4.マイナー・シックス(ス) 【Cm6】:

ド、ミ♭、ソ、ラ / C、E♭、G、A / ルート+短3度+完全5度+長6度

(マイナー・トライアド + 長6度)

〔テンション・ノート〕

・ルート、3rd、5th、7thなどの基本構成音(コード・トーン)に、ルートから9th(ナインス)、11th(イレブンス)、13th(サーティーンス)などの音を加えたもの。

・ルートがCの場合、9thのレ(9)、レ♯(♯9)、レ♭(♭9)、11thのファ(11)、ファ♯(♯11)、13thのラ(13)、ラ♭(♭13)の7種類。

・主にセブンス・コードに付加されるといわれる。

■ アドナインス 【Cadd9】:

ド、ミ、ソ、レ / C、E、G、D / ルート+長3度+完全5度+長9度

(メジャー・トライアド + 長9度)

〔オンコード(分数コード)〕 【C/E、ConEなど】:

・分子はコード、分母はベース音(最低音)をさし、たとえばC/E(ConE)の場合、Cコード(ド、ミ、ソ) + ベース音E(ミ)。

・クリシェ(コードが進むごとに半音ずつベース音を上下させていく音進行)、ペダルポイント(ベース音を保持すること)、IIm7onVの形ではドミナント・セブンス(V7)の代理コード*などに使われる。

* C → Am → G7 → Cの代理として、C → Am → Dm7onG → C。

Dm7onGは G7よりもドミナント(解消したい不安定さ、C(トニック)に戻ると安心)の効きがマイルドなので、”優しいドミナント”ともいわれる。

-------------------------------

実際はこれにコード進行が加わってさらに複雑怪奇になっていくのですが、セブンス系のおサレ曲はトゥ・ファイブ・ワン・シックス(Ⅱ-Ⅴ-Ⅰ-Ⅵ)進行(Dm7 - G7sus4 - Cmaj7 - Am7の循環コード進行とか)やドミナントモーション絡みの進行が多いと思う。あと、バックドアドミナント進行とか・・・。

むずかしすぎてよくわからんけど・・・(笑)

コード進行についても、もう少しおべんきょしてから書き足してみます。

■ 王道進行(未練進行)〔4536〕の代表曲といわれる「 いとしのエリー」。

コード

売れるべくして売れた? 強力なコード進行。

それと、ナインスがいいところで効きまくってる。

■ TSUNAMI - Cover by Ai Ninomiya

コード

Aメロ、Bメロ、サビでそれぞれ異なるコード進行だと思う。あと、クリシェとBメロ前の転調。

この人、やたらにうまい!

と思ったら、プロか・・・。カラバトで99.578出してる。

■ 夕陽に別れを告げて - サザンオールスターズ

コード

個人的に、なんとなく「TSUNAMI」の原曲のような気がしている曲。

情感入りまくりのメロとか、サスフォーの入れ込み方とか・・・。

『KAMAKURA』収録。サザン屈指の名曲では?

↑ 1985年の秋。就職も決まって、遊びまくった(笑)大学生活もあと半年・・・。

鎌倉や湘南は通ったので、

↓ の杏里の曲とともにリアルタイムできもちに染みていた曲だと思う。

「鎌倉の陽よさよなら・・・」とか「結んだTシャツほどく・・・」とか

絶妙なメロディラインに乗っているさりげな泣きフレーズ。

■ LONG ISLAND BEACH - ANRI

→ 杏里の名バラード20曲!

〔 コードの件で追加 〕

でも、大学生の当時、一番聴き込んでいた邦楽アーティストはやっぱり佐野元春かな。

■ 佐野元春 グッドタイムス&バッドタイムス

コード

メジャー・セブンスに、マイナー・メジャーセブンスやシックススが絶妙に絡んでる。

濡れた歩道にさざめく(G G6 Gmaj7 G6)

もう何も言わないで(F Em7-5 Dmaj7 Am7 D7)

↑ たまらん(笑)

■ NHK-FM サウンドストリート 佐野元春(ゲスト:桑田佳祐)1983.5.16

1983年の佐野元春&桑田佳祐。

貴重すぎる収録!

〔関連記事〕

■ ザ・カセットテープ・ミュージック

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

※ 女神系歌姫とは? → こちら

以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。

リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。

掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲し適宜追加しています。

50人(曲)1セットで構成します。

アマチュアの歌い手さんも入ってますが、敬称略としています。あしからず。

■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

**************

01.癒月(ゆづき) - you 【ひぐらしのなく頃に】

奈良県出身のArtist&Creator。2007年頃から活動開始。

dai作曲の名作「you」の初代Vo.および作詞を担当。

Yukiと共にユニット「雪月」を結成。

メリハリがありながらヒーリング感を備えたすぐれた声質をもつ。

02.織田かおり - Yume no Tsubasa/FictionJunction Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART II

神奈川県出身のVocalist。2007年ソロデビュー。

2013年頃から活動を本格化させアニメやゲームのテーマ曲に参画。

梶浦由記のFictionJunctionや“Revo”のSound Horizonの主要メンバーでもある。

表現力とパワーを備えたVocalで、その実力は逸材揃いのFictionJunctionのLIVEでも際立っている。

03.池田綾子 - 心の糸 【Flower PS3 game】

神奈川県出身のシンガーソングライター。2002年2月メジャーデビュー。

武蔵野音大声楽科卒の本格派でその幅広い音楽性とエモーショナルな歌唱力には定評がある。

自然保護活動や伝統文化系ライブなど多彩なステージで活躍。

04.MARlNA - One love ~恋におちて~

プロフィール不詳。

微妙にビブラートがかった艶のある声質をもち、エモーショナルな存在感がある実力派Artist。声量もあると思う。→「夢にみる明日」feat SHUNNAY (from ONE)

05.中村舞子 - 桜 (Covered)

フィリピン生まれでのちに埼玉県で育つ。

2011年メジャーデビューを果たし、セツナ系の代表格とされるR&B系Artist。

すこぶる伸びのよいフェミニンなハイトーンヴォイスをもち、表現力も抜群の逸材。featやコラボ多数で佳曲も多い。

→ セツナ系の代表曲「Because」(LGYankees Feat.)

→ ■ 中村舞子の名バラード20曲

06.茶太 - 夏影 ~Airness~

福島県出身のVocalist。2003年に初の自主制作CDを発表し、主に同人音楽やゲーム・アニメの主題歌の歌い手として知られる。音系同人サークル「ウサギキノコ」を主催。

片霧烈火・霜月はるかと3人で組む「しもちゃみん」は、美声ユニットとして知られる。

かわいい感じのやわらかな声質で癒し系。

07.Hitomi(黒石ひとみ) - PLANETES

石川県金沢市出身のシンガーソングライター。1989年頃からメジャー活動開始。

シンガーとしての活動時は”Hitomi”名義となる。

藤原麻紀・山本由紀とDolce Triade(ドルチェ トリアデ)という音楽制作ユニットを組んでいたこともある。

幅広い音楽性をもち、浮遊感とヒーリング感覚あふれるたおやかな声質は「エンジェル・フェザー・ボイス」とも呼ばれる。

これはアニメ『プラネテス』のテーマソングで声質を活かしたスケール感のある佳曲に仕上がっている。

08.Sachi Tainaka(タイナカ彩智) - Saikou no Kataomoi (最高の片想い) 【彩雲国物語ED】 - Live 2007 Concert

兵庫県出身のシンガソングライター。2006年「タイナカサチ」名義でメジャーデビュー。

2010年から「タイナカ彩智」表記。

姉は東京芸大学声楽科卒・同大学院オペラ科修了の声楽家、田井中悠美でコラボコンサートも開催。

3オクターブ半ともいわれる広い声域と透明感&伸びのある優れた声質をもつ。

ライブハウスでの実績豊富な実力派で、LIVEパフォーマンスに定評がある模様。

09.戸松遥 - secret base ~君がくれたもの~ (10-yrs-after ver) w / 茅野愛衣・早見沙織

愛知県出身の声優、女優、シンガー。

2005-2006年「ミュージックレイン スーパー声優オーディション」選抜。

2009年1stALBUMリリース。

同年2009年に寿美菜子・高垣彩陽・豊崎愛生とともに声優ユニット「スフィア/sphere」を結成している。

歌唱力のある声優との競演が多く、声優シンガーのレベルの高さを示す名演多し。

声質は素直でUPチューンも多い。

10.志方あきこ - Erato

東京都出身のシンガーソングライター。

2001年同人音楽サークル「VAGRANCY」からミニアルバム第1盤をリリース。

作風と同様ナゾの多い?Artist。

どちらかというとシリアスな作風だが、ときおり創り出すヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。

透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。

→ 葉加瀬太郎との競演「Ave Maria」 名テイクです。

11.くゆり - 君の知らない物語 (歌ってみた)

2010年からWebをメインに活動するシンガー。プロフィール詳細は不明。

これまで聴いたなかでは、(いまだに)個人的にベストと思われる「君の知らない物語」。

抜群の透明感とブレスどり。

小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。

この難曲を最後まで破綻することなく見事に歌い切っている。

12.西野カナ - 君って

三重県松阪市のメジャーシンガー。2008年2月メジャー・デビュー。

安定したハイトーンヴォイスをもつ実力派で、抜群のメロディラインのヒット曲多数。

とくに2009年から2015年にかけての怒濤のヒット曲連打とファッションリーダーとしての存在感は、同世代の女性に大きな影響を与えたといわれる。

いわゆる「セツナ系」に入ると思うが、クラブ系やR&B系など、それだけには括り切れない幅広い音楽性をもつ。

2019年2月3日から惜しくも無期限活動休止に入ったが、自身の公式YouTubeアカウントで多くのLIVE動画が公開され、その卓越したLIVEパフォーマンスが再評価されている。

13.霜月はるか - Ruri no Tori (2020 Birthday and 15th Anniversary Live)

宮城県出身、東京都育ちの女性シンガーソングライター。

2001年同人サークル「Maple Leaf」、「tieLeaf」名義で同人音楽活動を開始。

同人系のマルチArtistで作詞・作曲、編曲も多才にこなし、ゲーム・アニメ作品の主題歌も多数手掛ける。

Revoと親交があり、Sound Horizonにゲスト参加も。

とくにPCゲーム系の作品が多く、プログレ的な複雑な曲調にフェミニンで透明感のあるヴォーカルを乗せる。

14.富金原佑菜 - 流星群 (Covered) 2018/09/17 あべのAステージ

愛知県出身の若手シンガーソングライター。

2017年頃からテレビ東京「カラオケバトル」、テレビ朝日「音楽チャンプ」などに複数回出演して好演。

2021年秋~TVアニメ『境界戦機』EDテーマも担当し、活動を活発化させている。

声の成分が多彩だし響きが強い。やっぱりきっと倍音もってる。

細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。そして、わき上がってくるエモーション。

こういうスケールの大きい曲を、キレ味するどく歌いあげられる才能、そうはいないと思う。

→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

15.KOKIA - 孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

東京都出身のシンガーソングライターで、国際的に幅広い分野で活動する個性派Artist。

大学在学中の1998年にすでにメジャーデビュー。

桐朋学園大学音楽学部卒でクラシックをベースにもち、クラシカルかつメッセージ性の高い佳曲を多数もつ。

安定感&説得力のあるヒーリングヴォイスで、J-POPのレベルの高さを世界に発信できる逸材。

音楽で人を救うことができる希有のアーティストだと思う。

→ KOKIAの名バラード12曲

16.藤田麻衣子 - Shunkan (瞬間)

名古屋出身のシンガソングライターで、2006年9月CDデビュー。

以降作品リリースを重ね、ゲーム・アニメ主題歌も多数手がける。

作曲・アレンジに天才的なキレをもち、小柄な体型からは想像できない歌唱力も。

ドラマティックかつエモーショナルな佳曲多数で「泣き歌の女王」の異名をもつ。

17.吉岡亜衣加 - 消えない虹 【薄桜鬼 黎明録ED】

静岡県出身の女性シンガーソングライターで2009年デビューアルバムをリリース。

PCゲーム系のテーマソングも多数手がける。

高い声域と透明感あふれるすぐれた声質をもつ。

18.熊田このは - 手と手(オリジナル曲) 2019-12-30 大坂ESAKA MUSE

福島県郡山市出身のシンガー。2017/03/29OAの「カラオケバトル」初出場でいきなり優勝し、以降「カラオケバトル」の常連となる。

現在、大学で音楽を専攻しLIVEなどの音楽活動は休止している。

比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎは絶対セラピー効果あると思う。

高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。

せつなさを湛えながら、聴き手のきもちを前向きにさせるその歌唱は唯一無二のもの。

書き始めるとキリがなくなるので→こちら(熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2)をみてね。

19.川田まみ - For our days

札幌市出身のシンガーで、2001年から札幌の音楽制作集団「I've」のメインヴォーカリストとして活躍。

2005年2月メジャーデビューし、自身の作品のほかPCゲームやアニメなどのテーマ曲など多くの作品を残す。

2016年2月、年内をもって歌手活動引退を発表している。

独特のビブラートとヒーカップが織りなす、聴き応えのあるハイトーンは定評があった。

20.花たん 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん

名古屋市出身のシンガー。2008年2月に「ハジメテノオト」を投稿し”歌い手”デビュー。

その個性あるビブラートと美しいハイトーン、そして難曲をエモーショナルにこなす高度なテクニックで人気を博し、オリジナルアルバムやカバーアルバムもリリースしている。

”歌い手”では「花たん」、同人活動では「YURiCa」(ユリカ)を用いるが、「YURiCa/花たん」名義のものも多い。

はじめて聴いたとき何かの間違いかと思ったくらい音のつかみが巧い。

天性の「難曲キラー」ぶりは、天野月の難曲「栞」でもあますところなく発揮されている。

→ ■ 花たんの名テイク

21.みにゅ - 1/6 (歌ってみた)

2009年9月初投稿の歌い手。

投稿数が少なく、ガラス細工のように繊細な声質&唱法でちょっと曲を選ぶような気もするけど、はまったときのヒーリング感&感情の入り方はハンパじゃない。

個人的には歌い手のなかでも屈指の才能をもっていると思う。

→ 逸材!(みにゅさん特集)

22.山本千夏 - Cloe 【地球少女アルジュナ】

才人、菅野よう子の作品を何曲か歌っているが詳細不明。

クラシカルながらインパクトある菅野よう子の旋律を透明感あるハイトーンで歌いこなしている。

23.May J. - Destiny feat.STEVIE HOANG

東京都生まれ、神奈川県横浜市育ちのハーフのシンガーソングライター。

2006年12月1stシングルリリース。

声質、声量、テクとも申し分ないが、カバー曲が多くあまりに器用すぎてソツがないからか「無思想」的なコメントを受けてしまう場面も。

たしかにそういうテイクもなきにしもあらずだが、心に響くテイクだってしっかり残している。

24.みとせのりこ - 君のいる場所へ

東京都出身。主にPCゲームの主題歌を歌うマルチアーティスト。

1994年プログレ系(?)ユニット、kirche(キルシェ)にヴォーカルとして参画。

以降、ナルキとのユニットORITAなどコラボ活動も目立つ。

繊細かつ難解な曲調を澄んだ美声で唱いこなす独特な個性。

25.荒牧陽子 - 炎/LiSA を色んな人で 【歌ってみたらこんな感じ!⑧】

岡山県出身のシンガーソングライター。愛称マキタソ。

高校卒業後上京しメジャーデビューを狙うも叶わず、スタジオミュージシャンやコーラス、カラオケのガイドボーカルなどで場数を踏む。

2010年1月アルバムをリリースしているが、R&B色の強いものだった。

並はずれた力量からして、R&Bカテゴリーで勝負をかけたかったのかも知れぬ。

2011年7月19日放送の『スター☆ドラフト会議』でものまねデビュー、圧倒的な歌唱力で一躍人気ものまねシンガーとなる。

一時期紆余曲折はあったものの、これほどの才能を世間が埋もれさせておく筈はなく、近年TV出演も増えてきている。

ハスキーな低音からバイオリンのような艶のあるハイトーンまで、その声域・声質はきわめて広く、抜群の音感も兼ね備えているため、時としてオリジナルシンガーの最盛期を凌駕すると思われるパフォーマンスを展開する。

「ヴォーカル界の職人」というものがあるとすれば、この人が第一人者だと思う。

→ ■ おそるべし! マキタソ(荒牧陽子)

26.Lia - Aozora

東京都出身のシンガー。

アニソン、ゲームソングのハイトーン系シンガーの先駆けのひとり。

2000年、PCゲーム、テレビアニメ『AIR』のテーマソングを歌い、一躍人気シンガーとなる。

正直、ハイトーンの声質でLiaを凌ぐシンガーは何人も思いつくが、「鳥の詩」や「夏影」で、ヒーリング系アニソンの存在感を一気に高めた功績は計り知れない。

現在は香港に在住して活動。

27.やなぎなぎ - さよならメモリーズ

大阪府出身のシンガーソングライター。

2008年からSupercellのゲストボーカルとしてnagi名義で参画。Supercellの名曲の数々をものする。

はかなさと情感を感じさせるハイトーンヴォーカルで多くの支持を得、歌い手系フォロワー多数出現。

さすが本家だけに、ブレスどりや繊細なニュアンスの出し方がとても巧いと思う。

28.ユーズ(RAM WIRE) - きぼうのうた

千葉出身の男女3人組新鋭ユニットRAM WIREのリードVo.ユーズ。

綺麗な声質かつエモーショナルな歌いまわしでRAM WIREの楽曲にはまっていた。

2001年に活動を開始したRAM WIREは、すこぶる質の高い楽曲と繊細なアレンジが魅力でブレークの可能性もあったが、残念ながら2016年4月活動休止を発表し、ユーズはソロ活動を継続している模様。

29.Lily.- 遠く離れた場所で feat. C

2010年夏Venus-B(キングレコード)よりデビューしたセツナ系Artistでファルセット気味に抜ける高音に個性。

同レーベルに所属のLily.μとは別人と思われ、最近の動向は不明。

これは2010年7月On Saleの1st-Single。2nd-Single「気づいてよ... I Love You」もなかなかの出来。

30.新妻聖子 - NEVER ENOUGH (Covered)

※ 公式Webはリンク不可

愛知県出身のシンガー&女優。

11歳から約7年間タイで過ごし、2003年ミュージカル『レ・ミゼラブル』にオーディションで抜擢され初舞台を踏む。以降、主にミュージカル界で活動。

すこぶる綺麗で伸びのある声質と独特の情感をもち、ロングトーンとビブラートのこなしはもはや芸術。

あの葉加瀬太郎氏をして「あなたの歌は感動を与えてくれる」といわしめた逸材。

個人的にはミュージカルだけでなく、POPミュージックの世界でも幅広く活動してほしい。

→ ■ あなたの歌は感動を与えてくれる / 新妻聖子

31.riya(eufonius) - メトロクローム

eufonius(ユーフォニアス)は菊地創とriyaの音楽ユニットでアニメ、ゲームソングを中心にリリース。

ヴォーカルのriyaは透明感&ヒーリング感覚あふれるハイトーンヴォイスをもつ。

楽曲のレベルの高さも魅力。

32.川嶋あい - compass

福岡市出身のシンガーソングライター。

2002年路上ライブを開始、以降複数のヒットを出し安定した音楽活動を継続。

澄んだ声質とエモーショナルな唱法が魅力のArtistでメロディ抜群の佳曲を多数もつ。

1,000回にも及ぶ路上ライブで鍛えられた高い歌唱力にも定評あり。

33.MiKA(Daisy×Daisy) - 永久のキズナ

Daisy×Daisy(デイジーデイジー)は、2005年頃から活動を開始し現在はヴォーカルのMiKAのみのソロ・ユニット。

優れた声質とビブラートと滑舌を活かしたキレッキレの唱法をもち、この曲はじめてきいたときマキタソ(荒牧陽子)かと思った(^^)

「永遠に10歳」キャラを前面で打ち出しているが、じつはさりげに美形で天は二物を与えたか・・・。

愛媛県出身の超メジャー声優系Artistの妹という情報あり。

34.多田葵 - Brave Song 【Angel Beats!】

声優系のArtistで2005年あたりからシンガー活動を本格化。アニメ、ゲーム系への提供曲が多い。

ヒーリング感あるエンジェルヴォイス系で、これはアニメ「Angel Beats!」のエンディングテーマ。

35.堀優衣 - アイノカタチ (Covered)

往年のカラオケバトルの王者。

音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。

しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。

現在大学在学中で、音楽活動も精力的に展開している。

→ ■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"

→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

36.夏川りみ - 月のかほり

夏川りみの声をはじめて聴いたのはたしか、水戸黄門の合間に流れていた松下グループのCM Song「この星を感じて」だったと思う。

ハイトーンが綺麗に伸びるそのボーカルは強烈なインパクトがあり、画面の下に出ていた”夏川りみ”というクレジットを頼りにCDをさがしたが、その当時はまったくのマイナーで、ごく一部の大手CDショップでシングルが見つけられただけだった。

メジャーデビューからの「南風」(2002/3)、「てぃだ~太陽・風ぬ想い~」(2002/9)、「空の風景」(2003/3)初期3枚のALBUMのできは抜群だった。

沖縄独特の音階や歌いまわしはそれほど強く出ておらず、さらりと明るい曲調に彼女の伸びやかなハイトーンが乗る内容は、まさに「ヒーリング・ミュージック」そのものだった。

この頃まではLIVEにも何度か行った。

だが、「風の道」(2004/9)あたりから次第に作風が変わり、初期のさらっと明るい曲風は姿を消して重厚なバラード主体の楽曲が増えた。

振り返ってみると、2007年9月に↑の変化についてのブログ記事を書いているので、やはり相当気に入っていたのだと思う。

これは2002年9月リリースの『てぃだ~太陽・風ぬ想い~』収録で、夏川りみの透明感あふれるハイトーンが堪能できる名曲。

37.愛美(Poppin'Party) - キズナミュージック♪

Poppin'Partyはメディアミックス作品「BanG_Dream!」に関連する声優音楽ユニット。

楽器の演奏力がさりげに高く、個人的には大橋彩香の手数の多いドラムスが好み。

ヴォーカル担当の愛美は、最近ソロ活動を再開している。

安定感のある美声で、アップテンポ曲や変拍子のこなしが巧い。

38.平野綾 - For You

名古屋市出身。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒの声役として知られる。

2003年、吉田有希などとともにユニット「ユニット名未定」(のちにSprings)に参画。

歌うまでルックスばっちりな声優アイドルの好例。

近年はミュージカルメインで活動中。

39.鹿乃(かの) - ハロ/ハワユ (歌ってみた)

“ロリ声”とも評されるかわいい系の歌い手(バーチャルシンガー)で、2015年5月メジャーデビュー。

公式WebのBioに「アジア圏特に中国では絶大な人気を誇る。」とあるが、たしかにこういうヴォーカル&キャラは日本ならではでは?

ハロ/ハワユは定番のボカロ曲で投稿多数だが、ここまでニュアンスの出たテイクは聴いたことがない。

40.milet - One Reason 【鹿の王 ユナと約束の旅】

思春期をカナダで過ごしたというグローバルなシンガーソングライター。

2018年頃から音楽活動を活発化。すでに複数のヒット曲をもち、東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演している。

広がりのあるメロと弾むエスニックなリズムが絡む曲調は、これまでのJ-POPにはなかったフォーマットでは。

個人的には好物の曲調。逸材だと思う。

41.春奈るな - Overfly

東京都出身のシンガーで2012年メジャーデビュー。

やや不安定な感じもあるが、高音がよく伸びビブラートのかかりも綺麗。

これは2012年11月On Saleの2nd_Single。

42.栗林みな実 - Kimi no Naka no eiyuu

静岡県出身の声優系Artistでアニソン参画多数。2002年に1stALBUMリリース。

甘さのあるハイトーンヴォイスは安定感充分で、繊細なビブラートとヒーカップのコントラストは絶品。

アップテンポ曲のキレに定評があり、この曲でもビブラート&ヒーカップがばりばりに効いている。

43.May'n(シェリル・ノーム starring May'n) - ダイアモンドクレバス

名古屋市出身。2007年中林芽依名義でデビューし、2008年May'n(メイン)に変更。

ホリプロ系だが才人、菅野よう子の作品を多数歌うなどArtist志向を強める。

透明感あふれる綺麗なハイトーンで含蓄ある優れた歌唱力も。

これは、シェリル・ノーム starring May'n名義(マクロスF)で出された人気の高い名曲。

44.@ゆいこんぬ - bouquet (歌ってみた)

2011年1月ニコ動初投稿の歌い手。

声優系の甘くやわらかなハイトーンヴォイス。微妙にゆらぐ歌声がエモーショナルで表現力高い。

doriko氏作の名ボカロ曲「bouquet」は投稿多数だが、声質を活かして華麗に仕上がったこれはベストテイクでは?

45.持田香織(Every Little Thing) - Over and Over

元子役としてテレビCMや雑誌モデルなどで活動していた持田かおりが1995年、五十嵐充、伊藤一朗と組んでEvery Little Thingを結成。

かならずしも美声とはいえないかもしれないが、声に切なさがこもって聴き手を惹きつける。

これは1999年1月27日、大ヒット曲「Time goes by」から間を置かずのシングルリリースだったが、オリコン最高位4位と大きなヒットにはいたらず「隠れた名曲」ともいわれる。

David Fosterを思わせる綺麗なメロ展開で、おそらくD~Eメロまである。

この当時の五十嵐氏のメロディメイカーぶりがよくわかる好作品。

46.KOTOKO - Imaginary Affair 【こなたよりかなたまでOP】

札幌市出身で、札幌の音楽制作集団「I've」のヴォーカリストとして活躍。

アニメやゲーム曲を多数手掛け、この分野での代表的なArtistの一人に数えられる。

ビブラートやヒーカップに頼らず、独特のブレスどりでインパクトをつくっていく独特の唱法は、アニソンのひとつのフォーマットとしてフォロワーを生んだ。

2003年12月ゲーム『こなたよりかなたまで』のOPとしてリリースされたI'veの高瀬一矢氏作曲のこの曲は、抜群のメロディラインをもつ名曲としていまだに一部で人気が高い。

KOTOKOのヴォーカル(ブレス)なくしてこの仕上がりにはならなかったと思う。

47.bakiko - ただ泣きたくなるの (歌ってみた)

声質がやたらによく、ビブラートと声の伸びが心地よい歌い手さん。

聴いていて抜けられなくなるヤミツキ感はそうとうなもの。

中山美穂のこのヒット曲は微妙なロングトーンが多くカバーが難しい難曲として知られているが、持ち味のたおやかでフェミニンな声質を活かして見事な仕上がりとなっている。

48.森恵 - 茜色の約束 (Covered)

広島県出身のシンガーソングライターで、2005年頃からストリート(路上)ライブ活動を本格化。

路上ライブで鍛え上げられた実力派で、きわめて高い歌唱力&表現力をもつ逸材。

とくにビブラートと高音の伸びが秀逸。

これは、いきものがかりのカバーでほんとうにきもちよさそに歌っている。

49.杏里/Anri - 千年の恋

1980年代初頭、飽きるほど聴き込んだ名シンガー。

杏里の歌声ってシンプルに聴こえるけど、じつは異様なフックがある。

そしてバラードでも感じるグルーヴ感。

こういう時代を超えるワン&オンリーの才能が、昨今の再評価をうみだしているのでは?

個人的には1980年代前半の楽曲に思い入れが深いが、2000年リリースのこのアルバム曲もシングルカットしてもいいくらいの素晴らしいメロディラインの名曲だった。

ピアノ&ストリングスで幕を開け、一拍置いてからのボーカルパートの入りが秀逸。

→ ■ 杏里の名バラード20曲!

50.アンジェラ・アキ(Angela Aki) - This Love

徳島県出身のシンガーソングライター。

個人的にはこれまで日本が生んだシンガーソングライターのなかで、トップの実力ではないかと思っている。

15歳で渡米し米国の音楽シーンに触れたことが、このスケール感やエモーションにつながっているのかも。

いまの米国のPOPSが失ってしまった音楽本来の魅力を、彼女はリアタイで吸収しJ-POPというかたちで昇華したのだと思う。

2005年名曲「HOME」でメジャーデビュー。以降も数々の名曲・名演を残す。

2014年8月無期限活動停止に入り渡米。

2022年1月リリースの鈴木瑛美子の配信曲に「カナリアの歌」を提供しているが、彼女自身の歌声は依然としてリリースされていない。

→ ■ アンジェラ・アキ なう!

2022年の貴重な生アンジー。

お元気そうなので、新たなセルフテイクでふたたび伝説を築いてほしい。

以下、まだまだつづきます。

以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。

リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。

掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲し適宜追加しています。

50人(曲)1セットで構成します。

アマチュアの歌い手さんも入ってますが、敬称略としています。あしからず。

■ 女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-50 】

■ 女神系歌姫-2 【 Angel Voice列伝 51-100 】

**************

01.癒月(ゆづき) - you 【ひぐらしのなく頃に】

奈良県出身のArtist&Creator。2007年頃から活動開始。

dai作曲の名作「you」の初代Vo.および作詞を担当。

Yukiと共にユニット「雪月」を結成。

メリハリがありながらヒーリング感を備えたすぐれた声質をもつ。

02.織田かおり - Yume no Tsubasa/FictionJunction Yuki Kajiura LIVE vol.#4 PART II

神奈川県出身のVocalist。2007年ソロデビュー。

2013年頃から活動を本格化させアニメやゲームのテーマ曲に参画。

梶浦由記のFictionJunctionや“Revo”のSound Horizonの主要メンバーでもある。

表現力とパワーを備えたVocalで、その実力は逸材揃いのFictionJunctionのLIVEでも際立っている。

03.池田綾子 - 心の糸 【Flower PS3 game】

神奈川県出身のシンガーソングライター。2002年2月メジャーデビュー。

武蔵野音大声楽科卒の本格派でその幅広い音楽性とエモーショナルな歌唱力には定評がある。

自然保護活動や伝統文化系ライブなど多彩なステージで活躍。

04.MARlNA - One love ~恋におちて~

プロフィール不詳。

微妙にビブラートがかった艶のある声質をもち、エモーショナルな存在感がある実力派Artist。声量もあると思う。→「夢にみる明日」feat SHUNNAY (from ONE)

05.中村舞子 - 桜 (Covered)

フィリピン生まれでのちに埼玉県で育つ。

2011年メジャーデビューを果たし、セツナ系の代表格とされるR&B系Artist。

すこぶる伸びのよいフェミニンなハイトーンヴォイスをもち、表現力も抜群の逸材。featやコラボ多数で佳曲も多い。

→ セツナ系の代表曲「Because」(LGYankees Feat.)

→ ■ 中村舞子の名バラード20曲

06.茶太 - 夏影 ~Airness~

福島県出身のVocalist。2003年に初の自主制作CDを発表し、主に同人音楽やゲーム・アニメの主題歌の歌い手として知られる。音系同人サークル「ウサギキノコ」を主催。

片霧烈火・霜月はるかと3人で組む「しもちゃみん」は、美声ユニットとして知られる。

かわいい感じのやわらかな声質で癒し系。

07.Hitomi(黒石ひとみ) - PLANETES

石川県金沢市出身のシンガーソングライター。1989年頃からメジャー活動開始。

シンガーとしての活動時は”Hitomi”名義となる。

藤原麻紀・山本由紀とDolce Triade(ドルチェ トリアデ)という音楽制作ユニットを組んでいたこともある。

幅広い音楽性をもち、浮遊感とヒーリング感覚あふれるたおやかな声質は「エンジェル・フェザー・ボイス」とも呼ばれる。

これはアニメ『プラネテス』のテーマソングで声質を活かしたスケール感のある佳曲に仕上がっている。

08.Sachi Tainaka(タイナカ彩智) - Saikou no Kataomoi (最高の片想い) 【彩雲国物語ED】 - Live 2007 Concert

兵庫県出身のシンガソングライター。2006年「タイナカサチ」名義でメジャーデビュー。

2010年から「タイナカ彩智」表記。

姉は東京芸大学声楽科卒・同大学院オペラ科修了の声楽家、田井中悠美でコラボコンサートも開催。

3オクターブ半ともいわれる広い声域と透明感&伸びのある優れた声質をもつ。

ライブハウスでの実績豊富な実力派で、LIVEパフォーマンスに定評がある模様。

09.戸松遥 - secret base ~君がくれたもの~ (10-yrs-after ver) w / 茅野愛衣・早見沙織

愛知県出身の声優、女優、シンガー。

2005-2006年「ミュージックレイン スーパー声優オーディション」選抜。

2009年1stALBUMリリース。

同年2009年に寿美菜子・高垣彩陽・豊崎愛生とともに声優ユニット「スフィア/sphere」を結成している。

歌唱力のある声優との競演が多く、声優シンガーのレベルの高さを示す名演多し。

声質は素直でUPチューンも多い。

10.志方あきこ - Erato

東京都出身のシンガーソングライター。

2001年同人音楽サークル「VAGRANCY」からミニアルバム第1盤をリリース。

作風と同様ナゾの多い?Artist。

どちらかというとシリアスな作風だが、ときおり創り出すヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。

透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。

→ 葉加瀬太郎との競演「Ave Maria」 名テイクです。

11.くゆり - 君の知らない物語 (歌ってみた)

2010年からWebをメインに活動するシンガー。プロフィール詳細は不明。

これまで聴いたなかでは、(いまだに)個人的にベストと思われる「君の知らない物語」。

抜群の透明感とブレスどり。

小刻みにかましてくるヒーカップと、立ち上がりの速いビブラートがキレッキレ。

この難曲を最後まで破綻することなく見事に歌い切っている。

12.西野カナ - 君って

三重県松阪市のメジャーシンガー。2008年2月メジャー・デビュー。

安定したハイトーンヴォイスをもつ実力派で、抜群のメロディラインのヒット曲多数。

とくに2009年から2015年にかけての怒濤のヒット曲連打とファッションリーダーとしての存在感は、同世代の女性に大きな影響を与えたといわれる。

いわゆる「セツナ系」に入ると思うが、クラブ系やR&B系など、それだけには括り切れない幅広い音楽性をもつ。

2019年2月3日から惜しくも無期限活動休止に入ったが、自身の公式YouTubeアカウントで多くのLIVE動画が公開され、その卓越したLIVEパフォーマンスが再評価されている。

13.霜月はるか - Ruri no Tori (2020 Birthday and 15th Anniversary Live)

宮城県出身、東京都育ちの女性シンガーソングライター。

2001年同人サークル「Maple Leaf」、「tieLeaf」名義で同人音楽活動を開始。

同人系のマルチArtistで作詞・作曲、編曲も多才にこなし、ゲーム・アニメ作品の主題歌も多数手掛ける。

Revoと親交があり、Sound Horizonにゲスト参加も。

とくにPCゲーム系の作品が多く、プログレ的な複雑な曲調にフェミニンで透明感のあるヴォーカルを乗せる。

14.富金原佑菜 - 流星群 (Covered) 2018/09/17 あべのAステージ

愛知県出身の若手シンガーソングライター。

2017年頃からテレビ東京「カラオケバトル」、テレビ朝日「音楽チャンプ」などに複数回出演して好演。

2021年秋~TVアニメ『境界戦機』EDテーマも担当し、活動を活発化させている。

声の成分が多彩だし響きが強い。やっぱりきっと倍音もってる。

細かな音符や休符を散りばめたような粒立ちとキレ。そして、わき上がってくるエモーション。

こういうスケールの大きい曲を、キレ味するどく歌いあげられる才能、そうはいないと思う。

→ ■ 富金原佑菜ちゃんのナイステイク

15.KOKIA - 孤独な生きもの (KOKIA CONCERT TOUR 2010)

東京都出身のシンガーソングライターで、国際的に幅広い分野で活動する個性派Artist。

大学在学中の1998年にすでにメジャーデビュー。

桐朋学園大学音楽学部卒でクラシックをベースにもち、クラシカルかつメッセージ性の高い佳曲を多数もつ。

安定感&説得力のあるヒーリングヴォイスで、J-POPのレベルの高さを世界に発信できる逸材。

音楽で人を救うことができる希有のアーティストだと思う。

→ KOKIAの名バラード12曲

16.藤田麻衣子 - Shunkan (瞬間)

名古屋出身のシンガソングライターで、2006年9月CDデビュー。

以降作品リリースを重ね、ゲーム・アニメ主題歌も多数手がける。

作曲・アレンジに天才的なキレをもち、小柄な体型からは想像できない歌唱力も。

ドラマティックかつエモーショナルな佳曲多数で「泣き歌の女王」の異名をもつ。

17.吉岡亜衣加 - 消えない虹 【薄桜鬼 黎明録ED】

静岡県出身の女性シンガーソングライターで2009年デビューアルバムをリリース。

PCゲーム系のテーマソングも多数手がける。

高い声域と透明感あふれるすぐれた声質をもつ。

18.熊田このは - 手と手(オリジナル曲) 2019-12-30 大坂ESAKA MUSE

福島県郡山市出身のシンガー。2017/03/29OAの「カラオケバトル」初出場でいきなり優勝し、以降「カラオケバトル」の常連となる。

現在、大学で音楽を専攻しLIVEなどの音楽活動は休止している。

比類なきスーパーソプラノ。あふれ出る1/fゆらぎは絶対セラピー効果あると思う。

高音の美しさと空に舞い上がるような透明感&高揚感。

せつなさを湛えながら、聴き手のきもちを前向きにさせるその歌唱は唯一無二のもの。

書き始めるとキリがなくなるので→こちら(熊田このはちゃんのセトリ(&出演記録)-Vol.2)をみてね。

19.川田まみ - For our days

札幌市出身のシンガーで、2001年から札幌の音楽制作集団「I've」のメインヴォーカリストとして活躍。

2005年2月メジャーデビューし、自身の作品のほかPCゲームやアニメなどのテーマ曲など多くの作品を残す。

2016年2月、年内をもって歌手活動引退を発表している。

独特のビブラートとヒーカップが織りなす、聴き応えのあるハイトーンは定評があった。

20.花たん 「栞」天野月 feat.YURiCa/花たん

名古屋市出身のシンガー。2008年2月に「ハジメテノオト」を投稿し”歌い手”デビュー。

その個性あるビブラートと美しいハイトーン、そして難曲をエモーショナルにこなす高度なテクニックで人気を博し、オリジナルアルバムやカバーアルバムもリリースしている。

”歌い手”では「花たん」、同人活動では「YURiCa」(ユリカ)を用いるが、「YURiCa/花たん」名義のものも多い。

はじめて聴いたとき何かの間違いかと思ったくらい音のつかみが巧い。

天性の「難曲キラー」ぶりは、天野月の難曲「栞」でもあますところなく発揮されている。

→ ■ 花たんの名テイク

21.みにゅ - 1/6 (歌ってみた)

2009年9月初投稿の歌い手。

投稿数が少なく、ガラス細工のように繊細な声質&唱法でちょっと曲を選ぶような気もするけど、はまったときのヒーリング感&感情の入り方はハンパじゃない。

個人的には歌い手のなかでも屈指の才能をもっていると思う。

→ 逸材!(みにゅさん特集)

22.山本千夏 - Cloe 【地球少女アルジュナ】

才人、菅野よう子の作品を何曲か歌っているが詳細不明。

クラシカルながらインパクトある菅野よう子の旋律を透明感あるハイトーンで歌いこなしている。

23.May J. - Destiny feat.STEVIE HOANG

東京都生まれ、神奈川県横浜市育ちのハーフのシンガーソングライター。

2006年12月1stシングルリリース。

声質、声量、テクとも申し分ないが、カバー曲が多くあまりに器用すぎてソツがないからか「無思想」的なコメントを受けてしまう場面も。

たしかにそういうテイクもなきにしもあらずだが、心に響くテイクだってしっかり残している。

24.みとせのりこ - 君のいる場所へ

東京都出身。主にPCゲームの主題歌を歌うマルチアーティスト。

1994年プログレ系(?)ユニット、kirche(キルシェ)にヴォーカルとして参画。

以降、ナルキとのユニットORITAなどコラボ活動も目立つ。

繊細かつ難解な曲調を澄んだ美声で唱いこなす独特な個性。

25.荒牧陽子 - 炎/LiSA を色んな人で 【歌ってみたらこんな感じ!⑧】

岡山県出身のシンガーソングライター。愛称マキタソ。

高校卒業後上京しメジャーデビューを狙うも叶わず、スタジオミュージシャンやコーラス、カラオケのガイドボーカルなどで場数を踏む。

2010年1月アルバムをリリースしているが、R&B色の強いものだった。

並はずれた力量からして、R&Bカテゴリーで勝負をかけたかったのかも知れぬ。

2011年7月19日放送の『スター☆ドラフト会議』でものまねデビュー、圧倒的な歌唱力で一躍人気ものまねシンガーとなる。

一時期紆余曲折はあったものの、これほどの才能を世間が埋もれさせておく筈はなく、近年TV出演も増えてきている。

ハスキーな低音からバイオリンのような艶のあるハイトーンまで、その声域・声質はきわめて広く、抜群の音感も兼ね備えているため、時としてオリジナルシンガーの最盛期を凌駕すると思われるパフォーマンスを展開する。

「ヴォーカル界の職人」というものがあるとすれば、この人が第一人者だと思う。

→ ■ おそるべし! マキタソ(荒牧陽子)

26.Lia - Aozora

東京都出身のシンガー。

アニソン、ゲームソングのハイトーン系シンガーの先駆けのひとり。

2000年、PCゲーム、テレビアニメ『AIR』のテーマソングを歌い、一躍人気シンガーとなる。

正直、ハイトーンの声質でLiaを凌ぐシンガーは何人も思いつくが、「鳥の詩」や「夏影」で、ヒーリング系アニソンの存在感を一気に高めた功績は計り知れない。

現在は香港に在住して活動。

27.やなぎなぎ - さよならメモリーズ

大阪府出身のシンガーソングライター。

2008年からSupercellのゲストボーカルとしてnagi名義で参画。Supercellの名曲の数々をものする。

はかなさと情感を感じさせるハイトーンヴォーカルで多くの支持を得、歌い手系フォロワー多数出現。

さすが本家だけに、ブレスどりや繊細なニュアンスの出し方がとても巧いと思う。

28.ユーズ(RAM WIRE) - きぼうのうた

千葉出身の男女3人組新鋭ユニットRAM WIREのリードVo.ユーズ。

綺麗な声質かつエモーショナルな歌いまわしでRAM WIREの楽曲にはまっていた。

2001年に活動を開始したRAM WIREは、すこぶる質の高い楽曲と繊細なアレンジが魅力でブレークの可能性もあったが、残念ながら2016年4月活動休止を発表し、ユーズはソロ活動を継続している模様。

29.Lily.- 遠く離れた場所で feat. C

2010年夏Venus-B(キングレコード)よりデビューしたセツナ系Artistでファルセット気味に抜ける高音に個性。

同レーベルに所属のLily.μとは別人と思われ、最近の動向は不明。

これは2010年7月On Saleの1st-Single。2nd-Single「気づいてよ... I Love You」もなかなかの出来。

30.新妻聖子 - NEVER ENOUGH (Covered)

※ 公式Webはリンク不可

愛知県出身のシンガー&女優。

11歳から約7年間タイで過ごし、2003年ミュージカル『レ・ミゼラブル』にオーディションで抜擢され初舞台を踏む。以降、主にミュージカル界で活動。

すこぶる綺麗で伸びのある声質と独特の情感をもち、ロングトーンとビブラートのこなしはもはや芸術。

あの葉加瀬太郎氏をして「あなたの歌は感動を与えてくれる」といわしめた逸材。

個人的にはミュージカルだけでなく、POPミュージックの世界でも幅広く活動してほしい。

→ ■ あなたの歌は感動を与えてくれる / 新妻聖子

31.riya(eufonius) - メトロクローム

eufonius(ユーフォニアス)は菊地創とriyaの音楽ユニットでアニメ、ゲームソングを中心にリリース。

ヴォーカルのriyaは透明感&ヒーリング感覚あふれるハイトーンヴォイスをもつ。

楽曲のレベルの高さも魅力。

32.川嶋あい - compass

福岡市出身のシンガーソングライター。

2002年路上ライブを開始、以降複数のヒットを出し安定した音楽活動を継続。

澄んだ声質とエモーショナルな唱法が魅力のArtistでメロディ抜群の佳曲を多数もつ。

1,000回にも及ぶ路上ライブで鍛えられた高い歌唱力にも定評あり。

33.MiKA(Daisy×Daisy) - 永久のキズナ

Daisy×Daisy(デイジーデイジー)は、2005年頃から活動を開始し現在はヴォーカルのMiKAのみのソロ・ユニット。

優れた声質とビブラートと滑舌を活かしたキレッキレの唱法をもち、この曲はじめてきいたときマキタソ(荒牧陽子)かと思った(^^)

「永遠に10歳」キャラを前面で打ち出しているが、じつはさりげに美形で天は二物を与えたか・・・。

愛媛県出身の超メジャー声優系Artistの妹という情報あり。

34.多田葵 - Brave Song 【Angel Beats!】

声優系のArtistで2005年あたりからシンガー活動を本格化。アニメ、ゲーム系への提供曲が多い。

ヒーリング感あるエンジェルヴォイス系で、これはアニメ「Angel Beats!」のエンディングテーマ。

35.堀優衣 - アイノカタチ (Covered)

往年のカラオケバトルの王者。

音程もリズムも際立った安定感。メゾピアノ~ピアノのパートでも声の粒立ちを保っているのが凄い。

しかもこれに情感(裏加点要素)が乗ってくるので、100点連打もうなづけるところか・・・。

現在大学在学中で、音楽活動も精力的に展開している。

→ ■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"

→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

36.夏川りみ - 月のかほり

夏川りみの声をはじめて聴いたのはたしか、水戸黄門の合間に流れていた松下グループのCM Song「この星を感じて」だったと思う。

ハイトーンが綺麗に伸びるそのボーカルは強烈なインパクトがあり、画面の下に出ていた”夏川りみ”というクレジットを頼りにCDをさがしたが、その当時はまったくのマイナーで、ごく一部の大手CDショップでシングルが見つけられただけだった。

メジャーデビューからの「南風」(2002/3)、「てぃだ~太陽・風ぬ想い~」(2002/9)、「空の風景」(2003/3)初期3枚のALBUMのできは抜群だった。

沖縄独特の音階や歌いまわしはそれほど強く出ておらず、さらりと明るい曲調に彼女の伸びやかなハイトーンが乗る内容は、まさに「ヒーリング・ミュージック」そのものだった。

この頃まではLIVEにも何度か行った。

だが、「風の道」(2004/9)あたりから次第に作風が変わり、初期のさらっと明るい曲風は姿を消して重厚なバラード主体の楽曲が増えた。

振り返ってみると、2007年9月に↑の変化についてのブログ記事を書いているので、やはり相当気に入っていたのだと思う。

これは2002年9月リリースの『てぃだ~太陽・風ぬ想い~』収録で、夏川りみの透明感あふれるハイトーンが堪能できる名曲。

37.愛美(Poppin'Party) - キズナミュージック♪

Poppin'Partyはメディアミックス作品「BanG_Dream!」に関連する声優音楽ユニット。

楽器の演奏力がさりげに高く、個人的には大橋彩香の手数の多いドラムスが好み。

ヴォーカル担当の愛美は、最近ソロ活動を再開している。

安定感のある美声で、アップテンポ曲や変拍子のこなしが巧い。

38.平野綾 - For You

名古屋市出身。アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』の涼宮ハルヒの声役として知られる。

2003年、吉田有希などとともにユニット「ユニット名未定」(のちにSprings)に参画。

歌うまでルックスばっちりな声優アイドルの好例。

近年はミュージカルメインで活動中。

39.鹿乃(かの) - ハロ/ハワユ (歌ってみた)

“ロリ声”とも評されるかわいい系の歌い手(バーチャルシンガー)で、2015年5月メジャーデビュー。

公式WebのBioに「アジア圏特に中国では絶大な人気を誇る。」とあるが、たしかにこういうヴォーカル&キャラは日本ならではでは?

ハロ/ハワユは定番のボカロ曲で投稿多数だが、ここまでニュアンスの出たテイクは聴いたことがない。

40.milet - One Reason 【鹿の王 ユナと約束の旅】

思春期をカナダで過ごしたというグローバルなシンガーソングライター。

2018年頃から音楽活動を活発化。すでに複数のヒット曲をもち、東京2020オリンピック閉会式に歌唱出演している。

広がりのあるメロと弾むエスニックなリズムが絡む曲調は、これまでのJ-POPにはなかったフォーマットでは。

個人的には好物の曲調。逸材だと思う。

41.春奈るな - Overfly

東京都出身のシンガーで2012年メジャーデビュー。

やや不安定な感じもあるが、高音がよく伸びビブラートのかかりも綺麗。

これは2012年11月On Saleの2nd_Single。

42.栗林みな実 - Kimi no Naka no eiyuu

静岡県出身の声優系Artistでアニソン参画多数。2002年に1stALBUMリリース。

甘さのあるハイトーンヴォイスは安定感充分で、繊細なビブラートとヒーカップのコントラストは絶品。

アップテンポ曲のキレに定評があり、この曲でもビブラート&ヒーカップがばりばりに効いている。

43.May'n(シェリル・ノーム starring May'n) - ダイアモンドクレバス

名古屋市出身。2007年中林芽依名義でデビューし、2008年May'n(メイン)に変更。

ホリプロ系だが才人、菅野よう子の作品を多数歌うなどArtist志向を強める。

透明感あふれる綺麗なハイトーンで含蓄ある優れた歌唱力も。

これは、シェリル・ノーム starring May'n名義(マクロスF)で出された人気の高い名曲。

44.@ゆいこんぬ - bouquet (歌ってみた)

2011年1月ニコ動初投稿の歌い手。

声優系の甘くやわらかなハイトーンヴォイス。微妙にゆらぐ歌声がエモーショナルで表現力高い。

doriko氏作の名ボカロ曲「bouquet」は投稿多数だが、声質を活かして華麗に仕上がったこれはベストテイクでは?

45.持田香織(Every Little Thing) - Over and Over

元子役としてテレビCMや雑誌モデルなどで活動していた持田かおりが1995年、五十嵐充、伊藤一朗と組んでEvery Little Thingを結成。

かならずしも美声とはいえないかもしれないが、声に切なさがこもって聴き手を惹きつける。

これは1999年1月27日、大ヒット曲「Time goes by」から間を置かずのシングルリリースだったが、オリコン最高位4位と大きなヒットにはいたらず「隠れた名曲」ともいわれる。

David Fosterを思わせる綺麗なメロ展開で、おそらくD~Eメロまである。

この当時の五十嵐氏のメロディメイカーぶりがよくわかる好作品。

46.KOTOKO - Imaginary Affair 【こなたよりかなたまでOP】

札幌市出身で、札幌の音楽制作集団「I've」のヴォーカリストとして活躍。

アニメやゲーム曲を多数手掛け、この分野での代表的なArtistの一人に数えられる。

ビブラートやヒーカップに頼らず、独特のブレスどりでインパクトをつくっていく独特の唱法は、アニソンのひとつのフォーマットとしてフォロワーを生んだ。

2003年12月ゲーム『こなたよりかなたまで』のOPとしてリリースされたI'veの高瀬一矢氏作曲のこの曲は、抜群のメロディラインをもつ名曲としていまだに一部で人気が高い。

KOTOKOのヴォーカル(ブレス)なくしてこの仕上がりにはならなかったと思う。

47.bakiko - ただ泣きたくなるの (歌ってみた)

声質がやたらによく、ビブラートと声の伸びが心地よい歌い手さん。

聴いていて抜けられなくなるヤミツキ感はそうとうなもの。

中山美穂のこのヒット曲は微妙なロングトーンが多くカバーが難しい難曲として知られているが、持ち味のたおやかでフェミニンな声質を活かして見事な仕上がりとなっている。

48.森恵 - 茜色の約束 (Covered)

広島県出身のシンガーソングライターで、2005年頃からストリート(路上)ライブ活動を本格化。

路上ライブで鍛え上げられた実力派で、きわめて高い歌唱力&表現力をもつ逸材。

とくにビブラートと高音の伸びが秀逸。

これは、いきものがかりのカバーでほんとうにきもちよさそに歌っている。

49.杏里/Anri - 千年の恋

1980年代初頭、飽きるほど聴き込んだ名シンガー。

杏里の歌声ってシンプルに聴こえるけど、じつは異様なフックがある。

そしてバラードでも感じるグルーヴ感。

こういう時代を超えるワン&オンリーの才能が、昨今の再評価をうみだしているのでは?

個人的には1980年代前半の楽曲に思い入れが深いが、2000年リリースのこのアルバム曲もシングルカットしてもいいくらいの素晴らしいメロディラインの名曲だった。

ピアノ&ストリングスで幕を開け、一拍置いてからのボーカルパートの入りが秀逸。

→ ■ 杏里の名バラード20曲!

50.アンジェラ・アキ(Angela Aki) - This Love

徳島県出身のシンガーソングライター。

個人的にはこれまで日本が生んだシンガーソングライターのなかで、トップの実力ではないかと思っている。

15歳で渡米し米国の音楽シーンに触れたことが、このスケール感やエモーションにつながっているのかも。

いまの米国のPOPSが失ってしまった音楽本来の魅力を、彼女はリアタイで吸収しJ-POPというかたちで昇華したのだと思う。

2005年名曲「HOME」でメジャーデビュー。以降も数々の名曲・名演を残す。

2014年8月無期限活動停止に入り渡米。

2022年1月リリースの鈴木瑛美子の配信曲に「カナリアの歌」を提供しているが、彼女自身の歌声は依然としてリリースされていない。

→ ■ アンジェラ・アキ なう!

2022年の貴重な生アンジー。

お元気そうなので、新たなセルフテイクでふたたび伝説を築いてほしい。

以下、まだまだつづきます。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 堀優衣さんコンサート 2022 "illuminate!"

堀優衣さんのコンサート情報です。

■ 堀優衣コンサート2022 "illuminate!"

2022/11/3(木・祝)

Veats Shibuya(渋谷区宇田川町)

14:00~ 18:00~ の2部構成

ワンマンライブで生バンドが入ります。

詳細は→こちら。

チケット購入方法はこちら ↓

めちゃくちゃわかりやすいんですけど・・・。

やっぱり優衣ちゃん賢いわ。

アナウンスも聴きとりやすいし。

リクルート、引く手あまただったのでは?

当日、所用があって行けないけど、動画配信・アーカイブないのかな?

あったら当然購入するけど。

■ 最新の動画

果てなく続くストーリー / MISIA (Covered by 堀優衣) 《NHK ソルトレークシティオリンピックテーマ曲》【歌ってみた】Full Cover フルカバー

つやつやした声がさらに磨かれて、フェミニン・ヴォイス全開!

→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

■ 堀優衣コンサート2022 "illuminate!"

2022/11/3(木・祝)

Veats Shibuya(渋谷区宇田川町)

14:00~ 18:00~ の2部構成

ワンマンライブで生バンドが入ります。

詳細は→こちら。

チケット購入方法はこちら ↓

めちゃくちゃわかりやすいんですけど・・・。

やっぱり優衣ちゃん賢いわ。

アナウンスも聴きとりやすいし。

リクルート、引く手あまただったのでは?

当日、所用があって行けないけど、動画配信・アーカイブないのかな?

あったら当然購入するけど。

■ 最新の動画

果てなく続くストーリー / MISIA (Covered by 堀優衣) 《NHK ソルトレークシティオリンピックテーマ曲》【歌ってみた】Full Cover フルカバー

つやつやした声がさらに磨かれて、フェミニン・ヴォイス全開!

→ ■ 黄金の世代?(カラバトU-18が強い件)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉殿の13人」と御朱印、 「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

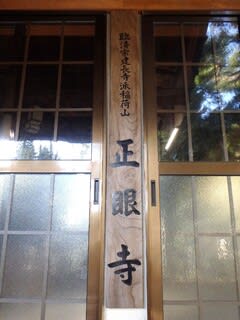

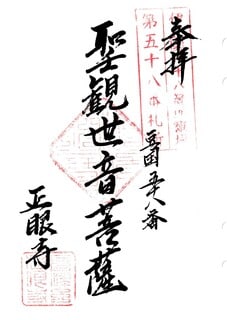

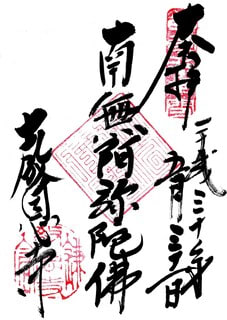

■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町石廊崎18

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番

授与所:庫裡

山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。

(由緒書では開山は高厳。)

すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。

正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。

海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。

当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。

『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。

また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。

-------------------

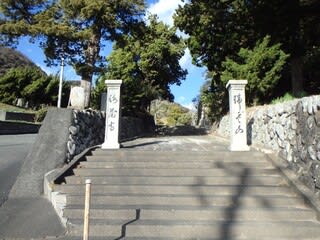

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。

石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。

木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。

【写真 上(左)】 寺号板

【写真 下(右)】 大棟妻部

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 天井絵

本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。

御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。

『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。

また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。

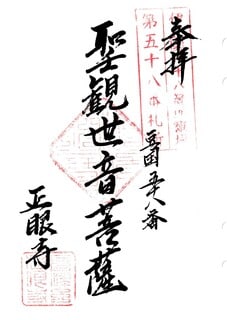

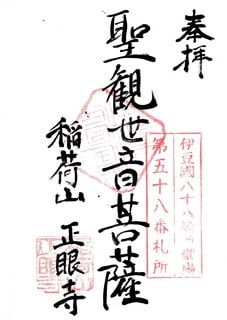

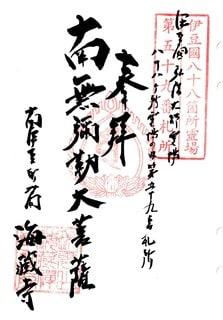

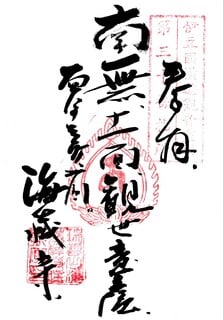

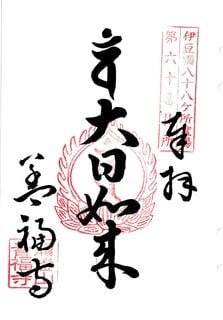

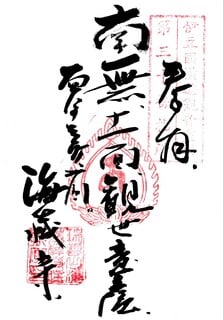

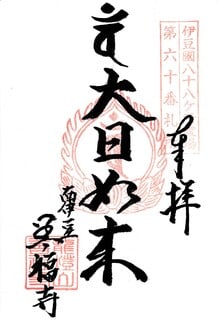

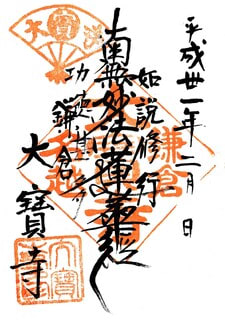

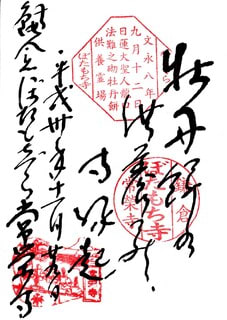

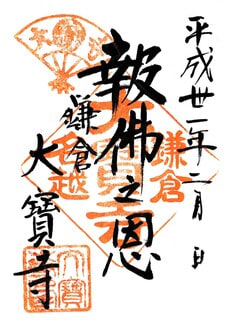

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

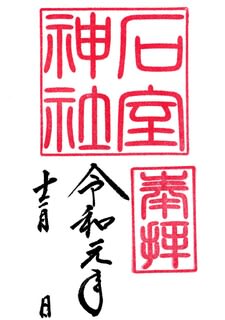

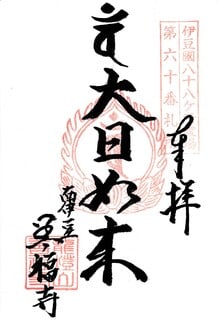

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。

数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。

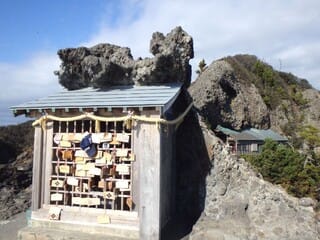

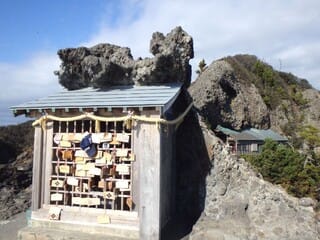

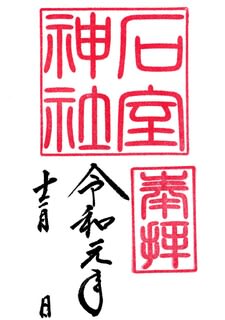

■ 石室神社(いろうじんじゃ)

南伊豆町観光協会Web

南伊豆町石廊崎125

主祭神:伊波例命

旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)

授与所:社務所

伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。

石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。

古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。

拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。

役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。

文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。

そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。

天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)

南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、

延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。

延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。

上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。

以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。

『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」

「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。

南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。

また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)

天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。

社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。

こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。

南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。

その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。

すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。

江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。

船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。

現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。

石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。

こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)

石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。

幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。

(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)

ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。

その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。

お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。

お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。

------------------------------

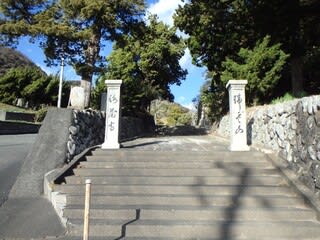

【写真 上(左)】 石廊崎港

【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)

【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク

【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道

石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。

石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 遊歩道

【写真 下(右)】 ツワブキ

オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。

途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。

石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。

【写真 上(左)】 灯台近く

【写真 下(右)】 石廊崎灯台

【写真 上(左)】 灯台の説明板

【写真 下(右)】 灯台~石室神社

ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。

このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。

【写真 上(左)】 拝殿への降り階段

【写真 下(右)】 拝殿

【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1

【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2

灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。

明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。

【写真 上(左)】 拝殿内

【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内

【写真 上(左)】 帆柱の説明

【写真 下(右)】 帆柱

床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。

長さ六間約12メートルとのことです。

拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。

【写真 上(左)】 役行者の奉納額

【写真 下(右)】 拝所

【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社

【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿

そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。

突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。

【写真 上(左)】 熊野神社参道-1

【写真 下(右)】 熊野神社参道-2

【写真 上(左)】 東側の眺望-1

【写真 下(右)】 東側の眺望-2

木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。

『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。

【写真 上(左)】 突端-1

【写真 下(右)】 突端-2

【写真 上(左)】 熊野神社-1

【写真 下(右)】 熊野神社-2

岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。

岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。

【写真 上(左)】 南側の眺望-1

【写真 下(右)】 南側の眺望-2

振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。

ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。

【写真 上(左)】 クルーズ船

【写真 下(右)】 北側の眺望

【写真 上(左)】 西側の眺望-1

【写真 下(右)】 西側の眺望-2

御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

【写真 上(左)】 拝殿と社号標

【写真 下(右)】 授与所

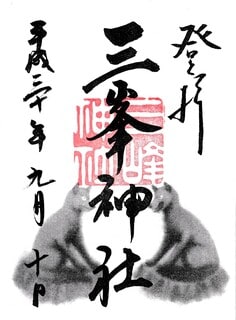

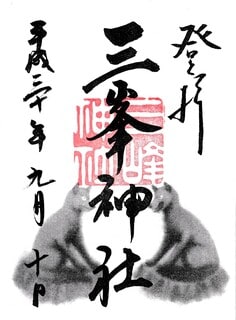

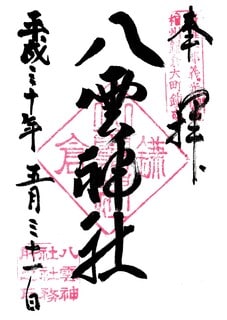

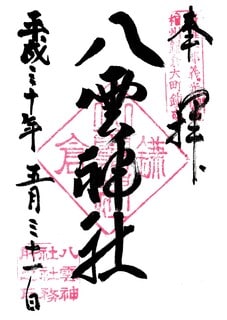

石室神社の御朱印

なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。

--------------------

・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。

御祭神 伊波例命・物忌奈命

合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王

境内社 熊野神社(須佐之男命)

※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。

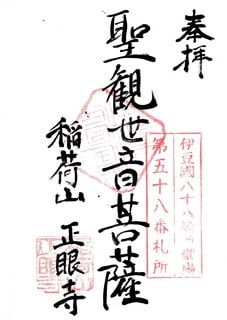

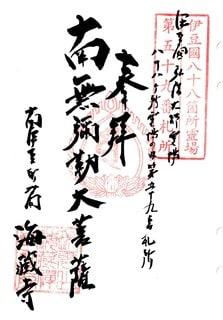

■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町入間949

臨済宗建長寺派

御本尊:弥勒菩薩

札所本尊:弥勒菩薩

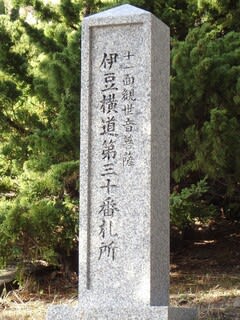

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)

授与所:庫裡

第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。

東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。

集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。

無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。

ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。

第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。

入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。

千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。

開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。

明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。

海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。

『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。

このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 あたりの海岸-1

【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン

【写真 下(右)】 参道入口

南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。

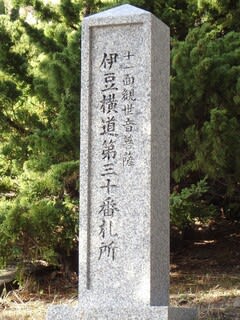

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。

伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。

山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。

門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。

【写真 上(左)】 おたふくの石像

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 十二支守り本尊

【写真 下(右)】 六地蔵

境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。

参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。

向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。

御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

【写真 上(左)】 堂内山号扁額

【写真 下(右)】 布袋尊

なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

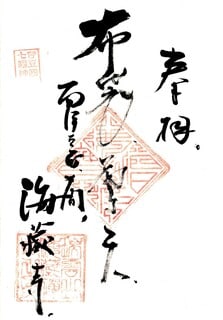

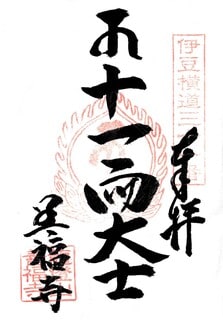

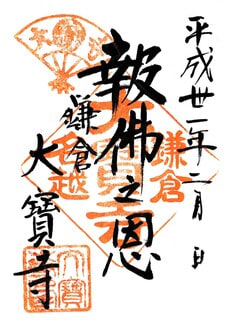

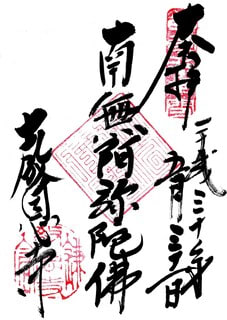

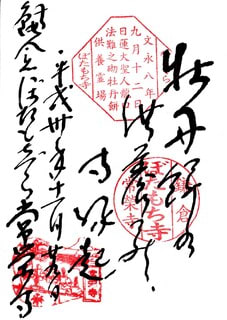

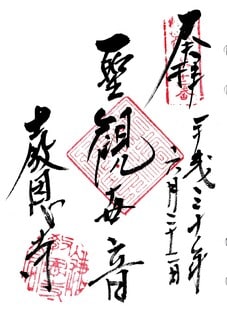

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。

(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕

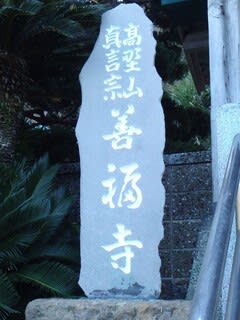

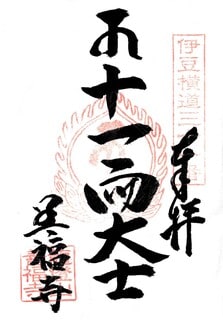

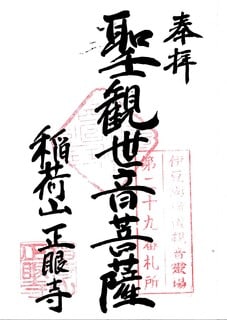

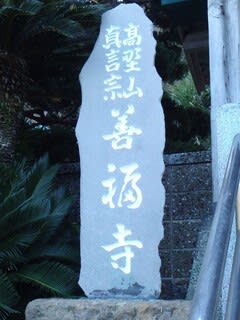

■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良809

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。

妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。

妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。

「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。

周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。

第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。

三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。

なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。

詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。

善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。

天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。

妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。

『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。

このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 妻良港

【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道階段

妻良の集落の西側山ぎわにあります。

路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。

階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。

向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。

見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。

御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。

伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

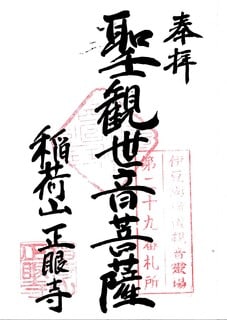

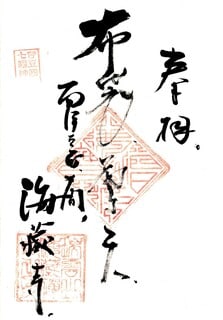

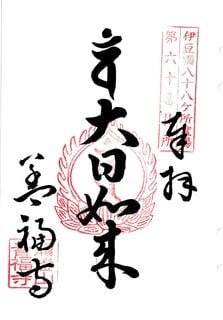

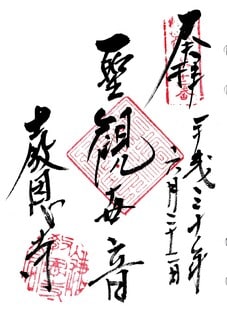

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。

■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良1213

曹洞宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:寺役管理

妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。

国道136号から枝道を少し入ったところ。

住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。

この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。

『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。

『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。

現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。

-------------------

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 札所標

【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標

【写真 下(右)】 六地蔵

枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。

その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。

参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。

思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。

向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)

現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。

なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。

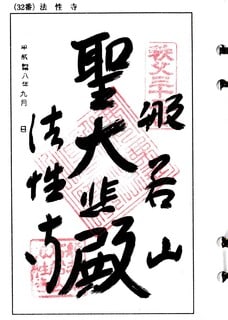

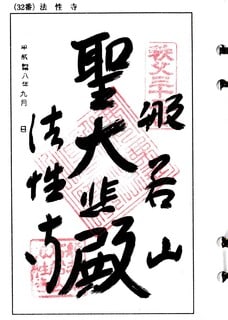

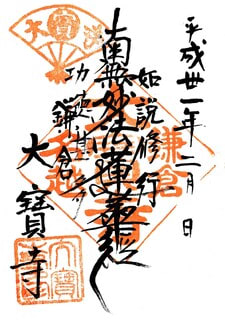

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。

--------------------

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里/Anri

■ Never Let Me Go - 中村舞子

■ LONESOME MERMAID - 今井美樹

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へ。

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第58番 稲荷山 正眼寺(しょうげんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町石廊崎18

臨済宗建長寺派

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第29番

授与所:庫裡

山内由緒書&『こころの旅』によると、観應二年(1351年)真際によって開かれた臨済宗の寺院。

(由緒書では開山は高厳。)

すぐ下の長津呂港は良港で江戸時代に賑わい、享保年間(1716-1735年)には停泊する船は八十余隻に及び、戸数も七十五を数えたといいます。

正眼寺は一時衰退したものの、享保十八年(1733年)僧獲麟によって再興。

海事を司り、一時は正眼寺を凌ぐ繁栄をみせたという石廊崎の守源寺は、明治23年(1890年)の災害によって廃寺となり正眼寺に併合されています。

当山の左手の山腹にある般若堂は稲荷神を祀り厄除けの霊験あらたかで、広く信仰を集めるとのことです。

『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊正観世音 開山無象和尚(徳治元年(1306年)示寂) 享保十八年(1733年)僧獲麟中興ス 般若堂稲荷祠倶寺域」とあります。

また、長津山守眼寺について、『豆州志稿』には「長津呂村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 今作守眼寺 開山蔵海和尚(應永十八年(1411年)取滅) 寺内有天神祠 明治廿三年廃寺トナリ 本尊ハ同村正眼寺ニ併ス」とあります。

-------------------

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 山内

県道16号下田石廊松崎線で石廊トンネルを抜けてすこし行ったところ、県道沿いに駐車スペースがあります。

石段を登り切ると正面に本堂、右手が庫裡です。

木々生い茂る山内ですが、どことなく明るい雰囲気があるのは陽光ゆたかな南伊豆の風土ゆえでしょうか。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜めからの本堂

本堂は入母屋造桟瓦葺の妻入りながら、左右に建物が付設されていてちょっと変わった構造になっています。

【写真 上(左)】 寺号板

【写真 下(右)】 大棟妻部

水引虹梁両端に雲形の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に本蟇股。

正面妻部には整った経の巻獅子口を備えています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 天井絵

本堂天井は折上げ天井様になっていて、中央には龍の天井絵。

御内陣中央にお厨子が一座で、こちらに御本尊の聖観世音菩薩が御座とみられます。

『豆州志稿』によると、旧守眼寺の御本尊・釈迦如来は当寺に遷られているので、本堂内のいずこに御座されているのかもしれません。

また、伊豆横道三十三観音霊場第29番の札所でもありますが、札所本尊は御本尊と思われます。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

無住ではないようですが、ご不在の場合でも書置が用意されています。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

すぐそばには名勝、石廊崎があり石室神社(いろうじんじゃ)が御鎮座です。

数々の伝説に彩られるすばらしい神社なので、次回は寄り道してこちらをご紹介します。

■ 石室神社(いろうじんじゃ)

南伊豆町観光協会Web

南伊豆町石廊崎125

主祭神:伊波例命

旧社格:延喜式内社論社(伊波例命神社)

授与所:社務所

伊豆半島最南端にある石廊崎には石廊埼灯台、さらにその先には石室神社が御鎮座で南伊豆有数の観光スポットとなっています。

石室神社は当初観音像と第六天神を奉安していたところ、役小角(634年伝-701年伝)が神託を受け伊波例命を祀ったとも伝わりますが、創祀は定かでないようです。

古くは伊波例命神社(いはれのみことじんじゃ)と呼ばれ、のちに石廊権現、石室神社と称されています。

拝殿内掲示の『石廊山金剛院縁起』および『豆州志稿』によると、御由緒は以下のとおりです。

役小角が伊豆大島へ流された(699-701年)とき、十一面施無畏(十一面観世音菩薩)のお導きにてこの霊地に至りました。

文武天皇4年(700年)の大地震の際には、龍と白鳥が群れ集まってこの霊地を守り、海中から宝殿が浮んで岬の中腹の岩窟に座す夢をみた村人が現地に行ってみると、確かに宝殿が出現し、なかには十一面観世音菩薩が御座されていたといいます。

そののち、当地の阿摩陀という人が役小角を長津呂の南岸に祀り、「イラウ権現」と号しました。

天平年間(729-749年)に至り、阿摩陀は仏像を陶鋳し第六天神を配祀したといいます。(両尊配祀は行基菩薩とも伝わります。)

南伊豆町観光協会Webでは「秦の始皇帝5世の孫と伝わる『弓月君』(ゆつきのきみ)を、『物忌奈之命』(ものいみなのみこと)として、後にその子孫と称した『秦』氏がこれを祀りお堂を建立した」という説も紹介されています。、

延長五年(927年)の編纂とされる『延喜式神名帳』の巻九神祇九 伊豆国 賀茂郡には「伊波例命神社」が記載され、当社に比定する説があります。

延喜式記載の社号からすると、927年時点での御祭神は伊波例命ともみられます。

上記の時系列から、当初この地には十一面観世音菩薩と第六天神が祀られていたが、その後に役小角が神託を受けて伊波例命を祀った、という説も提起されています。

以降、神仏習合して金剛山石室権現と呼ばれ、海上安全や商売繁盛、学業成就の神様として人々の崇敬を集め、江戸時代には韮山代官所を通じ徳川幕府から毎年米俵の寄進を受けていたとされます。

『豆州志稿』には「石廊権現 長津呂村 無格社石室神社 祭神伊波例命ナル可シ 式内伊波例命神社ナル可シ 石廊崎ノ南極ニ鎮座ス 本村ヨリ十三町 石廊ハ伊波例(イハレ)ノ転訛ナラム 初山上ニ在リシヲ 此ニ遷スト云 祠長樯ヲ海崖ノ岩窟ニ架シテ基礎ニ代フ 甚奇ナリ 遊豆紀勝ニ曰 相伝フ 播州商舶 洋ヲ過クセハ颱風忽起リ、船●●葉ノ如シ 衆哀号 石廊崎権現ニ祷リ ●シ謂フ 当厄ヲ脱セシ樯ヲ以テ報賽ス 少頃風息ミ 波平カニシテ 遂ニ得脱スルヲ乃 樯ヲ沈テ而去ル 是夜樯自海ヲ出テ ●窟中ニ横踞ス 土人●異因ヲ以テ祠ヲ構フト云フト」

「諸者手檻ニ(手繰)リ 匍匐シ祠ニ達ス 危険想フ可シ 下臨スレハ石壁峭立 高サ数百丈波浪淘涌慄然トシテ股栗ス 石廊ノ記ニ曰 日文(支)武帝ノ時 阿摩陀ト云者アリ 何ノ許ノ人ナルヲ知ラス 役小角大島ニ謫セラレシ時 阿摩陀、小角ヲ津呂ノ南岸ニ祀ラシメ イラウ権現ト号ス 天平(729-749年)ニ至リ佛像ヲ陶鋳シ 第六天神ヲ配祀ス 又マイラウト云者 ●摩ノ人也 此ニ幽棲スル事年アリ 能ク飢寒ニ耐ヘ経ヲ誦シテ懈ラス 性慈仁里人疾アレハ則樹葉ヲ執テ 之病者即癒ユ 偶郷人ト相遇フ乃作ニテ 和歌曰ク『見セバヤナ ●摩ノモノニ 此景ヲ 波ノ入間ニ 月ノイラウヲ』ト今地名ニ阿摩陀ノ窪、マイラウナトアリ 神主小澤氏ニ 慶長(1596-1615年)中 大久保岩見守、神職宅地ヲ免租ス 元禄元年(1688年)代官江川太郎左衛門 祈祷料トシテ毎年玄米壹俵ヲ寄進シ 爾来恒例トセシヲ 明治維新後廃止ス」とあります。

南北朝時代の編纂とされる伊豆國神階帳には賀茂郡37所のなかに従四位上として「いわし姫の明神」の記載があり、Wikipediaによれば、こちらが「伊波例命神社」に比定されているようです。

また、『伊豆国神階帳』(群書類従 : 新校. 第一巻) の「伊豆国神階帳「従四位下いわらいの明神」に比定。」という説もあります。(→Wikipedia)

天保七年(1836年)起稿、明治三年(1870年)完成とされる『神社覈録』にも賀茂郡四十八座の内に「伊波例命神社」がみえます。

社殿は海岸の岩窟上に立てられた帆柱の上に造営され、「伊豆の七不思議」のひとつとされています。

こちらについては、『石廊権現の帆柱』という不思議な伝説が伝わります。

南伊豆町観光協会Webの記事をメインに各種資料を加えてまとめてみます。

その昔、播磨国濱田港から江戸へ塩を回漕していた帆船(千石船)が、石廊崎沖で時化に遭いあわや難破しそうになったとき、船人たちは石廊崎の断崖に見える石廊権現に向かって『ご加護によって無事嵐を切り抜け江戸に着けたときは、この船の帆柱を奉納いたします」と一心に祈りました。

すると不思議なことに時化はおさまり、船は無事に江戸に着くことができました。

江戸から播磨への帰途、船がこの場所にさしかかったところ、突如前に進まなくなり加えてたいへんな時化となりました。船人たちは往路に捧げた石廊権現への誓願を思い出し、ただちに船の帆柱を斧で切り倒し荒れ狂う海に投ずると、帆柱は荒波に乗ってまっしぐらに石廊権現に向かい、海面から30mもあるその直下の崖に打ち上げられると同時に時化はぴたりとおさまりました。

船人たちは石廊権現を神威を畏れつつも航海をつづけ、無事播州に帰還したそうです。

現在も石室神社拝殿の床下に見られる帆柱は、このときの帆柱であると伝わります。

石室神社のさらに岬寄り(というかほぼ岬の突端)には、境内社とみられる熊野神社が祀られています。

こちらの熊野神社にも伝説が伝わります。(Wikipedia等より)

石廊崎のそば、長津呂の名主の娘、お静は漁師の幸吉と恋に落ちましたが、身分の違いから婚姻は許されず、幸吉は神子元島に流されてしまいました。

幸吉を忘れられないお静は、石廊崎の先端で毎夜火を焚き、おなじく神子元島で火を焚く幸吉と愛を確かめ合いました。

(神子元島(みこもとしま)とは、石廊崎から東南東へ約9キロの沖合にある島。灯台がある海路上の要衝です。)

ある晩、神子元島の火が見えず、これを心配したお静は小船で神子元島に向かいましたが強風高波で難破寸前となり、お静は一心不乱に神に祈りました。

その甲斐あってかお静は神子元島にたどり着き、二人は再開を果たしました。

お静の意思の強さを認めた両親はついに幸吉との関係を許し、二人は末長く幸せに暮らしたといいます。

お静が火を焚いたところには熊野権現の祠が祀られ、縁結びの神として知られるようになり、明治の神仏分離以降は熊野神社と称しています。

------------------------------

【写真 上(左)】 石廊崎港

【写真 下(右)】 石廊崎参道入口(石廊崎港)

【写真 上(左)】 石廊崎オーシャンパーク

【写真 下(右)】 石廊崎オーシャンパークからの遊歩道

石室神社の正式な参道は「石廊崎岬めぐり」のクルーズ船が発着する石廊崎港とみられますが、かなりの距離があるのでふつうは石廊崎灯台そばにある「石廊崎オーシャンパーク」のPに停めてのアプローチとなる模様。

石廊崎周辺は強風で有名で、荒天時は立ち入り禁止となり当然御朱印授与も休止となるので、天気のいい日に参拝したいところです。

【写真 上(左)】 鳥居

【写真 下(右)】 鳥居扁額

【写真 上(左)】 遊歩道

【写真 下(右)】 ツワブキ

オーシャンパークから尾根道の遊歩道を歩いていくと、気象観測所、ついで石廊崎灯台に着きます。

途中、狛犬一対と扁額つきの石造明神鳥居。

石廊崎灯台は明治4年(1871年)、日本で8番目の灯台として建てられたものです。

【写真 上(左)】 灯台近く

【写真 下(右)】 石廊崎灯台

【写真 上(左)】 灯台の説明板

【写真 下(右)】 灯台~石室神社

ここから先は強風のためか高木はほとんどなく、青い海を見晴らすきもちのいい道行きとなります。

このあたりの黒味を帯びた凹凸の激しい岩肌は、もともと海底火山の噴火で噴出した溶岩が海水で冷やされ、それが隆起して地上に出てきたものとみられています。

【写真 上(左)】 拝殿への降り階段

【写真 下(右)】 拝殿

【写真 上(左)】 拝殿のロケーション-1

【写真 下(右)】 拝殿のロケーション-2

灯台からの道は険しく要注意。階段を降ると崖下に張り付くように建てられた拝殿です。

明治34年再建の拝殿は銅板葺。狭いスペースを活かすように切妻造の妻入りで、手前が社務所、おくが拝所です。

【写真 上(左)】 拝殿内

【写真 下(右)】 奥側からの拝殿内

【写真 上(左)】 帆柱の説明

【写真 下(右)】 帆柱

床の一部が硝子窓になっており、床下の帆柱を見ることができます。

長さ六間約12メートルとのことです。

拝所は岬とは直角の西向きに設けられています。岬の突端を御神体とするならば、本来南向き(岬に向かっての)の拝殿となるはずで、拝殿直上のひときわ高い岩が御神体、ないしは依代なのかもしれません。

【写真 上(左)】 役行者の奉納額

【写真 下(右)】 拝所

【写真 上(左)】 拝殿~熊野神社

【写真 下(右)】 岬方向からの拝殿

そこから岬の突端に向かってさらに険しい参道がつづきます。

突端には熊野神社が祀られているので確かに参道です。

【写真 上(左)】 熊野神社参道-1

【写真 下(右)】 熊野神社参道-2

【写真 上(左)】 東側の眺望-1

【写真 下(右)】 東側の眺望-2

木々はまったくない吹きさらしの岩上の小路で、荒天時は参拝不可となるのもなるほどうなずけます。

『豆州志稿』には「熊野権現 石廊ノ祠ノ向ノ岩頭ニ在リ 此所ニ至レハ益々危険 目眩シテ久ク留マル可ラス」とあり、往時からその参道の険しさはよく知られていたようです。

【写真 上(左)】 突端-1

【写真 下(右)】 突端-2

【写真 上(左)】 熊野神社-1

【写真 下(右)】 熊野神社-2

岩を回り込んだところに小祠があり、こちらが熊野神社です。

岩肌に埋め込まれるように建つ銅板葺流造の祠で、縁結びの神様らしく、たくさんの絵馬が奉納されています。

【写真 上(左)】 南側の眺望-1

【写真 下(右)】 南側の眺望-2

振り返れば石廊崎突端。陽射しを受けて青く輝く海原のむこうに伊豆七島が見えています。

ここからは、南、東、西の三方の海を見渡せ、伊豆半島の最南端に来たことを実感できます。

【写真 上(左)】 クルーズ船

【写真 下(右)】 北側の眺望

【写真 上(左)】 西側の眺望-1

【写真 下(右)】 西側の眺望-2

御朱印は社務所内授与所にて授与されていますが、荒天時は不可、好天時でも15:00には終了となってしまうようなので、時間に余裕をもっての参拝をおすすめします。

【写真 上(左)】 拝殿と社号標

【写真 下(右)】 授与所

石室神社の御朱印

なお、筆者の手元には見当たらないのですが、Web上でみつかる御由緒(御朱印とともに授与?)には以下のとおりあるようです。

--------------------

・五世紀頃に物忌奈命を祀る神社として秦氏により建立(伝)。その後役行者が十一面観音を合祀し、大寶元年(701年)現在の場所に建立。延喜式神名帳に伊波例命神社として名を列ねる式内社。

御祭神 伊波例命・物忌奈命

合祀 十一面観音・大六天神・大國主神・■■天皇・事代主神・梵釈四天王・住吉天神・海神自在青龍王

境内社 熊野神社(須佐之男命)

※ 『続日本後紀』によると、物忌奈命は三嶋神(三嶋大社祭神とその本后の阿波咩命の間の御子神とのことです。

■ 第59番 瑞雲山 海蔵寺(かいぞうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町入間949

臨済宗建長寺派

御本尊:弥勒菩薩

札所本尊:弥勒菩薩

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)

授与所:庫裡

第59番からはしばらく石廊崎から西伊豆・松崎までの行程となります。

東京からの観光客の多くは、南伊豆は石廊崎まで、西伊豆は松崎までなので、このエリアは「伊豆の深南部」ともいえるなじみの薄いエリアです。

集落もぐっと少なくなり、無住の札所も多くなってきます。

無住の寺院の多くは「寺役管理」で、御朱印の拝受は堂前に掲示されている当番の方の自宅をお尋ねするか、札所までおいでいただくかになります。

ご不在も多く、おいでいただく場合は時間がかかるので御朱印拝受難易度は高く、拝受に要する時間も覚悟しなければなりません。

第59番の海蔵寺は入間の集落にあります。

入間港から徒歩約40分の「千畳敷」は伊豆の秘境ともいわれ、海底に降り積もった火山灰や軽石からなる美しい風景が広がります。

千畳敷では、かつて伊豆石(軟石)の採石が行われており、火山灰の地層を人工的に切り出した跡も残るそうです。

開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、もと中木地区にあった天台宗寺院で、天文中(1532-1555年)に本村(入間)に移され、英仲和尚を開山として臨済宗建長寺派寺院として再興。

明治7年(1874年)3月20日、フランスのマルセーユ港が母校の郵便船ニール号は、香港から横浜へ航海中、風浪に遭い入間沖で座礁転覆、乗組員89名のうち生存者わずか4名という多数の犠牲者を出しました。

海蔵寺の境内には、この海難事故の犠牲者の招魂碑(十字架塔)が建立されています。

『豆州志稿』には「入間村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊弥勒 舊天台宗ニシテ中木(当村属里)ニ在リ 其場所ヲ山ノ寺ト云 古墓多シ 天文中(1532-1555年)英仲和尚ノ時 本村ニ移シテ改宗ス」とあります。

このエリアに寺院は少なくしかも比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第30番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 あたりの海岸-1

【写真 下(右)】 あたりの海岸-2

【写真 上(左)】 入間集落入口のサイン

【写真 下(右)】 参道入口

南伊豆の集落の多くは港まわりにあり、山側を走る主要道から枝道を海に向かって降りていくアプローチで、ここ入間も例外ではありません。

【写真 上(左)】 横道三十三観音の札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門扁額

参道入り口に立派な門柱を構え、この地域の中核寺院の趣き。

伊豆横道三十三観音第三十番の札所碑も建っています。

山門はがっしりとした切妻屋根桟瓦葺の四脚門で、見上げに寺号扁額。

門柱掛札には「中風厄除観音霊場●●病消除明王霊場」とあるので、とくに中風除けに御利益のあるお寺さんのようです。

【写真 上(左)】 おたふくの石像

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 十二支守り本尊

【写真 下(右)】 六地蔵

境内各所に「おたふく」の石像が据え置かれ、「おたふく寺」とも呼ばれるとの由。

参道右手に十二支守り本尊、左手に六地蔵が並びます。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 向拝

本堂は寄棟造桟瓦葺流れ向拝。

水引虹梁両端に雲形の簡素な木鼻、身舎側に繋ぎ虹梁。中備は左右笈形ですが中央は瓶子状の大瓶束(たいへいづか)ではなく、木柱となっています。

向拝正面の扉は下欄に格狭間、上欄が格子と縦長の花頭窓の風変わりな意匠。

御本尊は行基菩薩の御作と伝わる弥勒菩薩坐像、伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

【写真 上(左)】 堂内山号扁額

【写真 下(右)】 布袋尊

なお、三嶋観光バスのWebによると「本堂に本尊・弥勒菩薩坐像、脇立に達磨大師、大権修理菩薩像が安置されている。本尊・弥勒菩薩坐像は行基作。脇室の厨子内の秘仏十一面観音立像は頭上に十一面を配し、奥行き豊かな一木彫りの平安後期の古仏」とのことです。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※御朱印帳書入の揮毫は「十一面観世音菩薩」となっています。

(御寶印はいずれも弥勒菩薩のお種子「ユ」です。)

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

〔 伊豆国(下田南伊豆)七福神(布袋尊)の御朱印 〕

■ 第60番 龍燈山 善福寺(ぜんぷくじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良809

高野山真言宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)

授与所:庫裡

第59番から第61番を通り過ぎ、妻良の第60番の当寺に進みます。

妻良は第70番のある子浦にほど近いところですが、ここから順路は東に向きを変え一旦下賀茂あたりまで戻るかたちとなります。

妻良(めら)という地名について「三嶋大神の后神にちなむといい、妻良は三嶋大神の「妻」のこと。妻良は妻浦ともいい、「めうら」が「めら」となった可能性もある。」というWeb記事がありました。

「南伊豆最大の良港」ともいわれる妻良港を擁する港町です。

周辺の海岸は柱状節理が発達し、多くの景勝地があります。

第60番の海蔵寺は妻良の集落にあります。

三島神社にもほど近く、元別当かとも思いましたがよくわかりません。

なお、妻良の三島神社は大津往命神社、阿米都加多比咩命神社の式内社二社の論社と比定される古社です。

詳細については、こちらのWeb(shrine-heritager様)にてご紹介されています。

善福寺の開創は不詳ですが、『豆州志稿』『こころの旅』などによると、寛永五年(1628年)に入寂した了快が中興の祖と伝わります。

天保年間(1830-1844年)心運により本堂・庫裏が再建されました。

妻良港は風待ち港として知られ、安政二年(1855年)9月、 勝海舟ら十一人が江戸幕府の軍船・昇平丸で長崎に向かう途中、風待ちのために約一週間滞在の記録が残っています。

『豆州志稿』には「妻浦村 真言宗 伊豆山般若院末 本尊大日 創立不詳 中興了快(寛永五年寂ス) 伊豆山派下ニシテ納符ノ所ナリ」とあります。

このエリアも寺院は少なく比較的大きな寺院なので、伊豆横道三十三観音霊場第31番、伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の札所を兼務され、3種の御朱印を授与されています。

-------------------

【写真 上(左)】 妻良港

【写真 下(右)】 妻良の町並みと参道

【写真 上(左)】 山内入口

【写真 下(右)】 参道階段

妻良の集落の西側山ぎわにあります。

路地に面して石段の参道。手摺の親柱向かって右には胎蔵大日如来のお種子「ア」、左には不動明王のお種子「カーン」が刻まれています。

階段うえの山門は切妻屋根銅板葺の四脚門で、その手前に寺号標。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 寺号標

本堂は入母屋造銅板葺で向拝柱はなく、密寺としてはすっきりとしたつくりです。

向拝正面は幾何学紋様の開戸と格狭間&花頭窓を配した脇戸の構成で、意匠的に渋い仕上がり。

見上げには山号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

本堂宮殿の登り龍、降り龍等の彫刻は、松崎町江奈の名工・石田半兵衛の作。

御本尊は大日如来で、行基菩薩の御作と伝わる不動明王、薬師如来も合祀されています。

伊豆横道三十三観音の札所本尊は十一面観世音菩薩です。

御朱印授与をお願いすると本堂を開けていただけました。

天蓋のかかった立派な堂宇で、御内陣には多くの仏像が御座されていました。

「伊豆國七福神 海蔵禅寺秘佛 福徳圓満 子育て 布袋尊天」という木札がありましたので、七福神の布袋尊は秘仏かもしれませんが、境内鐘楼下に布袋尊像がおられました。

ニール号犠牲者の招魂碑の写真はなぜか撮っておりません。

詳細はこちらのブログでご紹介されています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

〔 伊豆横道三十三観音霊場の御朱印 〕

※伊豆国(下田南伊豆)七福神(福禄寿)の御朱印は拝受しておりませんが、授与されている模様です。

■ 第61番 臥龍山 法泉寺(ほうせんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

南伊豆町妻良1213

曹洞宗

御本尊:大日如来

札所本尊:大日如来

他札所:-

授与所:寺役管理

妻良(港)の集落から下賀茂に向かう途中にあります。

国道136号から枝道を少し入ったところ。

住所は妻良ですが、このあたりはすでに南伊豆の山中。この霊場巡拝がなければおそらく来る機会のないところだと思います。

この霊場でもっとも情報の少ない札所のひつとで開創も不明ですが、『豆州志稿』によると寛文二年(1662年)最福寺の宝山順和尚が(再興)開基し、最福寺三世の僧・傳心を開山とあります。

『豆州志稿』には「妻浦村 曹洞宗 上賀茂最福寺末 本尊大日 寛文二年(1662年)僧寶山開基 最福寺三世心傳ヲ開山トス」とあります。

『伊豆88遍路の紹介ページ』には「かつては真言宗の小庵でした。 1662(寛文2)年に最福寺の宝山順和尚が再興して曹洞宗の寺院となりました。」とあり、御本尊が大日如来であることの説明がつきます。

現況無住につき、納経等は寺役管理となっています。

-------------------

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 札所標

【写真 上(左)】 新四国霊場の札所標

【写真 下(右)】 六地蔵

枝道に面して参道入口。寺号標兼札所標が建っています。

その横に「新四國八(?)拾番 観音寺」の札所標がありましたが詳細不明。

参道は立派な舗装道で、本堂前まで車で上がれます。

思いのほか広く、堂前は砂利敷で明るく開けた山内。

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

本堂は入母屋造桟瓦葺で向拝柱はなく、向かって右手に庫裡(?)を付設しています。

向拝正面サッシュ扉。山号寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

御朱印は手持ちしていた寺役さんの電話番号に連絡すると、寺役さんがおいでになられ無事拝受できました。(専用納経帳捺印のみです。)

現況『伊豆88遍路の紹介ページ』記載のものが最新の連絡先と思われます。

なお、第68番東林寺(南伊豆町下小野414-1)の御朱印もこちらの寺役さんからいただきましたので、先に東林寺を回った方がいいかもしれません。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

専用納経帳

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-9へつづく。

--------------------

【 BGM 】

■ Just Be Yourself - 杏里/Anri

■ Never Let Me Go - 中村舞子

■ LONESOME MERMAID - 今井美樹

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-6

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-7

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-8

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 女神系歌姫 (ハイトーンJ-POPの担い手たち)【リニューアル】

このところ、久しぶりに「歌い手」や声優・ゲーム系の女性ヴォーカルをかため聴きしました。

やっぱりこの分野のレベル異様に高いわ。

そこで、以前別ブログにUPした「女神系歌姫」たち100人以上の動画を、リンクつなぎなおしコメントを補足してUPしていきます。

リストした曲は個人的に好みのテイクで、かならずしも代表曲というワケではありません。

掲載順は順不同ですが、元ブログの掲載順を踏襲しています。

まずは、こちら(女神系歌姫-1 【 Angel Voice列伝 01-10 】)からはじめます。

--------------------

2021/12/24 UP

この記事は筆者の別ブログ(ameblo)に2014/08/09にUPしたものですが、リンクつなぎ直してこちらのブログにリニューアルUPします。

(文章やリンク曲は手を入れていないので、2014年夏時点のものです。)

--------------------------------

【女神系歌姫】とは

エンヤのブレークをきっかけに一気に盛り上がった「ケルティック・ウーマン」ブーム。

ハイトーンのヒーリングヴォイスをその特徴とするアイルランドのPOPSは、全世界で高い支持を集めています。

でも、いまの日本の女性ヴォーカルのレベルは、それに勝るとも劣らないものがあるのでは。

■ Little Glee Monster - HARMONY(PV)

マスコミで注目度上昇中の激ウマグループLittle Glee Monster。

歌の巧さがますます求められる時代に入ったか?

(個人的に)女性ヴォーカルのメインになっていると思われる「女神系歌姫」について、これまでいくつかの記事に書き散らした内容を、整理してみたいと思います。

■ 上野洋子 - 協和発酵 焼酎「かのか」CM (曲名:「風と花と光と」)

女神系歌姫の走り?

【女神系歌姫とは】

1990年代中盤頃から、少しづつ邦楽の、とくに新世代の女性Artistの質感が変わってきた。

この流れは2000年代中盤から決定的になってくるのだが、まずはその特徴について考えてみた。

1.ハイトーン・ヴォイス

とにかくオクターブが高くなり、音階も広がった。

これは安室奈美恵、華原朋美、観月ありさ、globeなど、「小室ファミリー」といわれた一連の女性Vocalistの影響があると思う。

彼女らの超ハイトーン曲をふつうにカラオケで唄っていた次世代層が育ってきたということか・・・。

■ 歌ってみた Can You Celebrate

■ 歌ってみた I'm proud

■ 歌ってみた 月光

※ すべてリンク切れ

たとえば安室奈美恵の『CAN YOU CELEBRATE?』。

曲の構成はPOPというよりむしろプログレ的な大作で、音域も広くてどうみてもトーシロの手に負える曲じゃない・・・。

にもかかわらず、その曲は売り上げ、カラオケランキングともに数々の記録を打ち立て、紅白ではダントツの瞬間最高視聴率を記録した。

こんなシンガー泣かせの難曲が、当時カラオケでバリバリに歌われていたというのはある意味驚異だ。(1997年オリコン年間カラオケリクエスト回数1位)

■ m-flo(feat.加藤ミリヤ) - ONE DAY

広い声域を縦横無尽に活かした例

2000年代後半からのボカロの普及により楽曲は大きくハイトーンサイドに振れたが、最近ではカラオケでボカロ系の曲がふつうに歌われるようになってきた。

小室サウンド以上にハイトーンを多用し難易度が高いとみられるボカロ曲を、唱いこなすアマチュアも増えてきているのではないか。(ハイトーンは歌い込むほどに身についていくという説がある。)

カラオケだけでなく、Web上に「歌ってみた」というテーマで投稿する人(「歌い手」と呼ばれる)も続々とあらわれ、独自のシーンを形成。そのメインストリームもやはりハイトーン系だ。

〔ハイトーン歌い手の例〕

■ 佳仙 - Last Night,Good Night(歌ってみた)

■ ちょうちょ - メルト(歌ってみた)

J-POP界でも、「ハイトーン曲の方が売れる(というかハイトーンじゃないと売れない)」という傾向がたしかにあるようで、ハイトーン化は時代の大きな流れになっているのではないか。

2.声の艶

これはハイトーンと連動しているが、高音でも声の艶や力感を失わないアーティストが増えてきた。

地声でハイトーンまでもっていくと、どうしても無理が感じられるが、ミックス(ミドル)ヴォイスなどの技法を身につけていると、力強い(息漏れのない)裏声でハイトーンをクリアすることができる。

最近のヴォーカルスクールはこのミックス(ミドル)ヴォイスの習得を売りにしているところも多く、それだけ艶(力感)のあるハイトーンが求められていることがわかる。

■ 橋本みゆき - 未来ノスタルジア

■ 荒牧陽子 - Only Love

3.ビブラート

歌に趣や変化を与えるとされる技法。プロがプロらしくきこえるのは、このビブラートの扱いによるところが大きいと思う。

J-POPでは演歌系のこぶし(波長の長い音程のビブラートをサビで強く効かせる)より、やや波長を短くした繊細なビブラートを流していくほうが受けがいいように感じる。

ビブラートはある程度レッスンを受ければ身につけられるともいわれているが、声の艶とあいまって真価を発揮する感がつよく、やはり天性の声質や発声スタイルが求められるのだと思う。

どこのパートでどこまでビブラートを聴かせるか、これは最近の女性ヴォーカルの大きな聴きどころだ。

■ 鹿子 - glow(歌ってみた)

■ 奏夢 - さよならメモリーズ(歌ってみた)

個人的には↑の1-3までを「女神系歌姫3種の神器」と考えていて、これが最近の女性ヴォーカリスト大きな特徴になっていると思う。

最近の曲構成は、RapやTranceの影響もあって、イントロ~Aサビ~Bサビ~ブリッヂ~A'サビ~エンド、つうよ~な従来型の構成じゃなく、「サビがあるのかないのかわからないが、なんとなくずーっとサビにきこえる」といった、ひねった曲が多いが、これは声の艶や繊細なビブラートがないとたちまちお経になってしまうので、曲調からも声の艶やビブラートが求められているのだと思う。

↑の例

■ Lisa Halim - いつまでも... feat.中村舞子

■ MARINA. - One love ~恋におちて~

4.声質がフェミニンで癒し系 (ヒーリングヴォイス・エンジェルヴォイス)

女性ならではの甘い声質のヴォーカルが増えてきた。

声優系のアーティストには、この系譜に連なるタイプがとくに多い。

また、Rapにはたおやかな女性Vocalが意外に合うが、そういう背景もあるのだと思う。

YouTubeなどの動画系サイトで「作業用」と称して編集されたコンテンツがある。

ふつうPCなどの机上作業をしつつきき流すものと思われるが、これなどもやわらかで心地よい声質のヴォーカルがフューチャーされているものが多い。

サウンド探しのキーワードでも、「癒し、ヒーリング、エンジェルボイス、透明感」などを目にすることが増えてきた。

もともと日本人は圧倒的歌唱力で押しまくるより、繊細なテクや微妙な感情表現を得意とするアーティストが多いので、このような流れに乗りやすいのではないか。

■ リツカ - ハロ/ハワユ(歌ってみた)

■ ばきこ(bakiko) - ただ泣きたくなるの(カバー)

■ 志方あきこ - Erato

作風と同様ナゾの多い?Artist。どちらかというとシリアスな作風だが、ときおりつくるヒーリング系楽曲では天才的な切れ味と圧倒的な完成度をみせ、希有の才能をもっているとみられる。

透明感&浮遊感あふれるハイトーンヴォイスも魅力。

5.音数、というかことば数が多い (滑舌)

'80年代だったら「わすれかけてた~」が、「わあすれかけてえた~」となって、ひとつの音にのることばの数が圧倒的に多い。

これは絶対、Rapの影響があると思う。じっさい、彼女らとRapのコラボ(ふつうfeat.~~とされる)はやたらに多くて、MC(韻を踏んだRap)なんぞもふつうに入ってくる。