関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 塩の湯温泉 「サンセット中条」 ・ 「ふれあい館」 〔 Pick Up温泉 〕

塩の湯温泉 「サンセット中条」 ・ 「ふれあい館」

塩の湯温泉 「サンセット中条」 ・ 「ふれあい館」住 所 :新潟県胎内市村松浜上原837 (旧 北蒲原郡中条町)

電 話 :0254-45-3070

時 間 :10:30~21:00 / 第4水休

料 金 :350円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (にいがた観光ナビ)

「西方の湯」からR113を日本海沿いに南下。

右に松林、左にヨード工場などが続く荒涼とした景色を横目に走ると、左手に立派な建物が見えてきます。

海風と北向きを避けるように国道に背を向けてトレーニングセンター、ふれあい館、サンセット中条の3棟の建物が並んでいます。

以前はトレセンとサンセット中条が離れて建っていておのおの浴場がありましたが、まん中にふれあい館ができて、3館が連絡通路でつながりトレセンの浴場が廃止になって現在の形に落ち着いたようです。

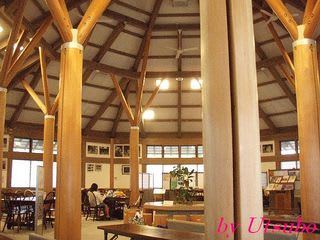

【写真 上(左)】 サンセット中条

【写真 下(右)】 ふれあい館

かつては村松浜温泉とも中条温泉ともいわれていたようですが、現在は3館を総称して”塩の湯温泉”と呼んでいます。

公共系らしく館内はやや無味乾燥とした雰囲気ながら、お年寄りを中心に賑わっていました。

たしかに350円で両方入れるとはお得!。源泉は同じですが当然両方入りました。

〔 サンセット中条 〕 (中条勤労者総合福祉センター)

【写真 上(左)】 サンセット中条の脱衣所

【写真 下(右)】 サンセット中条の浴室

男女別で内湯(石造4.5人)と水風呂にサウナ(別料金100円)。カラン5。

冷却用の貯湯槽?から、相当に熱い源泉を20L/minほど投入で槽内排湯なしのオーバーフローはおそらくかけ流し。

浴槽が狭いのでかなりの熱湯のうえに、成分もすこぶる濃いのであたたまり感はハンパではなく水風呂で冷ましつつ入らないと辛いです。

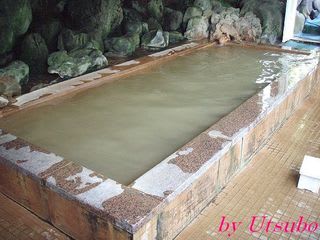

【写真 上(左)】 サンセット中条の浴槽

【写真 下(右)】 オーバーフロー

かなりプロ仕様の浴場で、その旨の表示もあり。

それにしても、この熱湯地獄(^^)で、さらに100円出してサウナ入る人はよほどの焦熱マニアかと・・・(笑)

お湯は、ふれあい館よりこっちの方が凶暴ですが、ベースはほぼ同じなので↓に書きます。

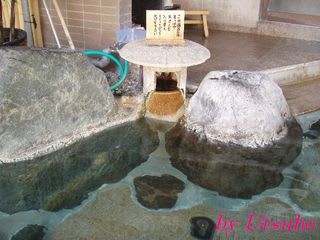

〔 ふれあい館 〕 (中条町高齢者健康増進ふれあい施設)

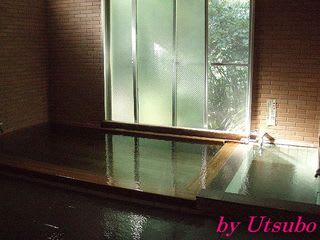

男女別で大浴槽(石造20人以上)のみながら窓が広くてあかるくきれいな浴室。

こっちの方が広めで、まだしも常識的な湯温(笑)なのでサンセットよりも人がいました。

ここも冷却用の貯湯槽?から、熱湯の源泉を40L/minほど投入で窓側側溝への排湯。

オーバーフローはないですが、「循環していない」との館内表示あり。

カラン10。

湯温はサンセット中条よりきもち低いですが、それでもかなりの熱湯。

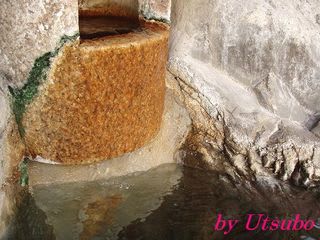

【写真 上(左)】 ふれあい館の浴室

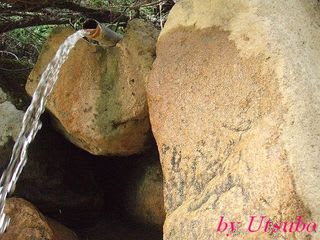

【写真 下(右)】 サンセット中条の湯口

お湯は青味がかった暗緑褐色の複雑な色味のにごり湯(透明度40㎝)で、黒い湯の花が浮かびます。

強烈な鹹味(「西方の湯」より強い)で、「西方の湯」に似たゴム系アブラ臭+弱金気臭+微かなイオウ臭ですが、ふれあい館の湯口そばでは石油臭もありました。

湯ざわりはツルすべが卓越。

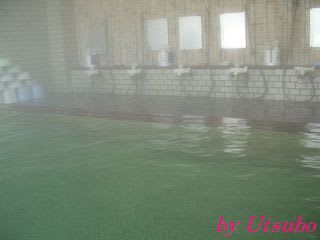

強烈な濃度感と熱湯の合わせ技を繰り出すきわめて攻撃力の高いお湯で、発汗が半端じゃなくほてほてカラカラになり長湯不可。

当然浴客はトドと化しています。

おそらく加水なしと思われ、濃度感や凶暴度 (^^; は、今回20湯中トップかと思います。

館内にはけっこう客がいましたが浴室は空いていて、平日12時でサンセット中条は独占、ふれあい館は3~6人でした。

とにかく濃い温泉で、新潟県内では、松之山の「ナステビュウ湯の山」と並ぶ2大凶暴センター系施設か? ^^;)

(旧)中条町のHPに「(原油は)、全国の約80%の生産量を誇っています。そのうちの約55%が中条町で生産されたもので日本一の石油産出地です。」「かん水(註:塩分を含む水)は温泉として利用される場合とヨードの原料として利用される場合があり、温泉としては中条町の施設「中条勤労者総合福祉センター」「農林漁業者トレーニングセンター」「中条町高齢者健康増進ふれあい施設」(3つ合わせて「塩の湯温泉」)に利用されています。ヨードとしてはジャパンエナジー*が採取し、海外へ輸出しています。」とあり、やはりただものでないエリアのようです。

(筆者後註)

村松浜にあるこのジャパンエナジー*は現在企業統合により、JX日鉱日石開発(株)中条油業所となっています。

胎内市市報によると「当所は、天然ガス・原油およびかん水(温泉水)を産出し、近隣ユーザーに化学工業用原料、燃料、都市ガスおよび温泉水として販売しています。また、かん水中のヨードを回収し、主に医薬品原料として海外に輸出しています。」とあるので、塩の湯温泉もこの事業所から供給を受けている可能性があります。

(「N22-2源泉」という工業規格チック(^^)な源泉名がそれを示唆か?。)

主に水溶性天然ガスから生産されるヨードは年間約9.5千トン(平成20年実績)の国内生産があり、その量は世界全体のヨード生産量の約35%に相当(天然ガス鉱業会HPより)、また「日本はヨード産出量世界第二位、埋蔵量は世界一」(アルピコ(株)HPより)とのことで、ヨードは天然資源のすくない日本が輸出できる貴重な資源です。

そのほとんどは千葉県と新潟県で生産され、新潟県の中心はここ村松浜です。

下越の海岸沿いはクセもの湯が多く、湯めぐりしていてこんな面白いエリアはないのですが、東京からだとあまりに遠い。

いつか月岡、咲花あたりに宿泊してじっくりと再訪してみたいものです。

〔 源泉名:N22-2源泉〕

Na-塩化物強塩温泉 75.3℃、pH・湧出量不明、成分総計=32.54g/kg

Li^+=4.1mg/kg、Na^+=11150.0mg/kg (93.70mval%)、NH^4+=83.7、Ca^2+=350.1 (3.38)、Sr^2+=11.4、Ba^2+=15.6、総鉄イオン=2.0、Cl^-=19720.0 (98.25)、Br^-=38.7、I^-=2.9、HCO_3^-=562.4、陽イオン計=11830.0 (517.60mval)、陰イオン計=20330.0 (566.1mval)、メタほう酸=328.0、遊離炭酸=11.9 <S63.9.12分析>

* 陽イオン・陰イオンのmval値にえらく差がありますが、分析表記載のとおりです。

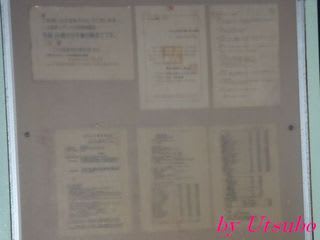

※ 「新潟県内 日帰り温泉おすすめ情報」さんによると、塩の湯温泉ではN20-4、N21-3、N21-4、N22-2の4源泉を使用しているそうですが、現地にはN22-2源泉単独の分析書が掲出されていました。

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 中条町築地のタノブラック 〕

絶妙な甘味をもちながら、生産量がすくなく、皮がうすくて裂けやすいうえに蔓が変色しやすいことから、ほとんど外の市場に出荷されず”幻のブドウ”といわれるタノブラック。

生産地の胎内市(中条)築地にある「長池農産物直売所 リップル」HPでは「タノブラックは、日本で唯一、胎内市築地地区に根付いた品種で、『幻のブドウ』と言われています。」と紹介されています。

たしかに、ここでもつくられているタノレッドは他の産地でも栽培されていますが、Web検索した限りでは、タノブラックは中条町築地産のものしかヒットしませんでした。

たぶんタノレッドと同じく欧米雑種系の品種なのだろうと思います。

わたしはブドウ好きで、たいていの品種は食べていますが、9月上旬の一時期、地元でしか買えないという超レアなこのブドウは食べたことがありません。(→食べた方のレポ)

「長池農産物直売所 リップル」(胎内市築地2860)などで9月上旬の収穫期に販売されているようで、リップルでは毎年9月に「ぶどうまつり」も開催されています。

近年、こういった栽培・流通のむずかしい在来品種は栽培農家が漸減してきましたが、ここ数年、「お取り寄せブーム」や「地域限定品ブーム」にのってやや勢いを取り戻しているのはうれしいことです。

〔 2011/01/30加筆・画像補強のうえUP (2003/04/18レポ (2003/04入湯)) 〕

E139.19.35.053N38.3.2.513

BGM

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 美和温泉 「ささの湯」 〔 Pick Up温泉 〕

美和温泉 「ささの湯」

美和温泉 「ささの湯」住 所 :茨城県常陸大宮市氷之沢3139 (旧 那珂郡美和村)

電 話 :0295-58-2682

時 間 :10:00~21:00 / 月休

料 金 :500円(17時~ 300円)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (るるぶ,com)

■ 紹介ページ (じゃらん観光ガイド)

■ 紹介ページ ((財)グリーンふるさと振興機構)

※ 大混雑につき浴場の写真はありません。

茨城県那珂郡にあった美和村は、2004年10月16日、同郡山方町、美和村、緒川村、東茨城郡御前山村とともに那珂郡大宮町に編入合併のうえ改称・市制施行されて、常陸大宮市となりました。

もともと温泉地としては無名のエリアでしたが、「ふるさと創生事業」を契機に旧町村が競ってセンター系温泉施設を開設し、ここもそのひとつです。

ここは道の駅「みわ★ふるさと館北斗星」とともに美和エリアの観光拠点となっている人気施設。

この源泉は竹下内閣のもと、1988年から1989年にかけて通称「ふるさと創生事業」で交付された資金1億円で開発されたもの。

以前も書きましたが、この事業は一部で”バラマキ”と揶揄され、村営キャバレーや金塊購入など、トホホ的つかわれ方をされた例もあって”税金ムダ使いの典型”と酷評する有識者もいましたが、特産品振興や観光開発など、いまにつながる布石となったものも多く、個人的にはけっこう面白い事業だったように思います。

すくなくとも、各自治体が自分たちの地域の資源を見直すきっかけになったし、キャバレー建てたり、金塊買うのもなんらかの経済波及効果はあるワケで、財政破綻ぎりぎりの状況で虎の子の数兆円の巨費を投じたあげく、その4割以上が貯金されてしまったという”子ども手当”にくらべれば”費用対効果”はあったような気もします。

交付金としては異例ともいえる使途制限されていない予算で、これについての「『何でも使ってください。その代わりいい事業をやったところは評価されるでしょうし、ろくなことをやらなかったところは笑われるでしょうね』という以外には自治省としては言いようが無い」、「ただせっかくみんなに1億配っているから『大いに議論して楽しんでください』とお願いしているだけ」(wikipediaより引用*)という自治省のコメントもなかなかふるっています。(*原典:野平匡邦(述)「『ふるさと創生』事業の考え方と具体策について」, 地域社会計画センター, 1989.3, p.9)

それに、正式事業名「自ら考え自ら行う地域づくり事業」、いいですね~。

予算に縛られ、官も民もあまりにギスギスとしているいま、こういうおおらかな考え方に一旦立ち帰ってみるのもひとつの切り口かも・・・。

おっと、ハナシが逸れました・・・。

場所は、緒川に沿って走る県道163号下檜沢上小瀬線沿い、この県道はこのエリアの主要ルート、R118の枝線のそのまた枝線のような道で、観光客はふつう通りません。

「道の駅」からも数kmはなれています。

【写真 上(左)】 近くに”風車の弥七”の墓がありました

【写真 下(右)】 全景

95年3月開設のこぢんまり建物は、2003年4月にリニューアルされ大がかりな施設になりました。

すこしくはなれたところに温スタ(このときは行きませんでした。)もあります。

旧美和村は、星がよく見える天体観測の村として知られ、この施設内にも宇宙にちなんだ名前がつけられています。

直売所は「一番星」、食事処は「天の川」、個室は「宇宙(おおぞら)」と「銀河」、男湯が「ひこ星」で女湯が「おり姫」。

中庭のとられたゆったりとしたロビーのおくに浴場。右が男湯「ひこ星」、左が女湯「おり姫」で、地方のセンター系らしく全体によくメンテされています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 ロビー

ともに八角形の浴場でベースは左右シンメトリですが、左が立ち湯式流水浴で露天は岩風呂、右が腰掛け式流水浴で露天は檜風呂なので男女週替わりとなっています。

この日の男湯は右でした。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 源泉施設?

窓の広いあかるい浴室。

左から時計回りに、小浴槽(3-4人、適温)、メイン槽(黒みかげ石造20人以上)、露天(檜枠石貼5-6人)、腰掛け式流水浴槽(FRP造、3-4人)にサウナで、なぜか水風呂がありません。(小浴槽を水風呂にした方がいいかも・・・?)

この流水浴槽は、全国でも珍しい船と同じスクリューを使って流れを起こしているそうです。(それがなにか・・・?? っつう気がしないでもないが・・・ 笑 )

カラン18位、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

地味な立地で空いているかと思いきや、館内はどこも人であふれかえっていました。(週末の昼ごろ)

露天は厳密にいうと半露天ですが、眼下を逆S字状に流れる緒川にせり出すようにつくられていて、抜群の眺望をもっています。

この露天のロケーションは茨城では屈指かと・・・。

人気はこの露天と腰掛け式流水浴槽に集中し、なかなか入ることができません(^^;)

湯口はどれも金属&プラスティックの覆いがけがされていて、近寄ることができません。

これはおそらく湯口を打たせ湯とする客対策でしょう。(茨城にはこれやる客けっこう多い ^^; )。

混雑につき槽内注排湯はほとんど確認していませんが、お湯の感じからして循環でしょう。

(露天は↑の覆い付檜の湯口から大量投入で上面排湯あり。メイン浴槽&小浴槽でよわいオーバーフロー。)

お湯は、メイン浴槽&小浴槽が適温で露天はややぬる。

無色透明で浮遊物はなく、味不明で、腰掛け式流水浴槽は強烈カルキ臭、露天でカルキ臭、メイン浴槽&小浴槽は紙パルプ臭。

ごくわずかですが、湯中の指先が青白く発光しています。

重曹泉型のアル単ですが、なぜかヌルすべはほとんど感じられず硬めの浴感。

なまった感じはないものの、いまいち面白みにかけるお湯です。

わたしは混雑した浴場は苦手で、お湯もこんな感じなので早々に退散してしまいました。

ただ、設備は充実しているし露天のロケもいいので、お湯にこだわらない向きにはいい施設かと思います。

〔 源泉名:美和温泉 ささの湯 〕

アルカリ性単純温泉(Na-HCO3型) 25.3℃、pH不明、320L/min、成分総計=0.2513g/kg

Na^+=51.00mg/kg (76.29mval%)、Ca^2+=7.4 (12.71)、Fe^2+=0.05、Cl^-=4.00 (3.73)、SO_4^2-=8.70 (6.10)、HCO_3^-=140.00 (77.63)、CO_3^2-=11.00、陽イオン計=63.64 (2.91mval)、陰イオン計=163.70 (2.95mval)、メタけい酸=24.00、硫化水素=0.40 <分析日不明>

※ 泉温25.3℃、規定成分量なし、きわどいですね・・・。

■ブランドグルメ

〔 玉野屋さんのパン 〕

村域の約82%を山林が占める旧美和村。

もともと特産品情報がすくないところでしたが、常陸大宮市に編入されてからはますます情報がとれなくなりました。

シイタケの栽培が盛んで近年はブルーベリーも売り出し中ですが、ここでは「道の駅」紹介ページで取りあげられている地元産のパンを紹介します。

道の駅「みわ★ふるさと館北斗星」に水曜日と金曜日の1:30頃しか入荷しないというレアもので、当然食べたことはありません。

ただWeb検索するととくに”カステラパン”が逸品で、すぐに売り切れてしまうらしい。

パン好きは買える機会があったらマストでは?

〔 2011/01/30UP (2008/02入湯) 〕

E140.20.20.393N36.37.20.851

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 富士五湖鐘山温泉 「ビジネスホテル ふじ竜ヶ丘」

富士五湖鐘山温泉 「ビジネスホテル ふじ竜ヶ丘」

富士五湖鐘山温泉 「ビジネスホテル ふじ竜ヶ丘」住 所 :山梨県富士吉田市竜ヶ丘3-6-10

電 話 :0555-22-7711

時 間 :10:00~22:00(要時間確認) / 不定休

料 金 :525円(タオル・バスタオルレンタル付)

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (るるぶトラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

ここはけっこう気に入っていて秘密にしておこうかとも思いましたが(笑)、やっぱりUPしましょう。

富士山麓、富士吉田市上吉田に広大な敷地を持つ高級宿「鐘山苑」。

平成5年春に「富士五湖初」*の温泉を開発し、豪勢な温泉浴場をもっていますが、富士山周辺でも屈指の高級宿、食事付入浴プランも5,000円以上という料金におそれをなして未湯がつづいて(というか、入湯をあきらめて)いました。(*「鐘山苑」HPより)

2007年のある日、たしか地元情報誌をながめていて「鐘山温泉」「日帰り入浴OK」という文字にいきなり釘づけ。

「ビジネスホテル ふじ竜ヶ丘」???、きいたことのないビジホです。

場所は富士吉田市竜ヶ丘、上吉田の「鐘山苑」とはずいぶん場所が離れています。

さっそくWebで検索。いまはWebでもかなり情報がとれますが、当時はほんんどとれず。

「鐘山苑」の線から検索で辿っていくと、どうやら「鐘山苑」を経営する中央観光株式会社の同列経営のビジホらしい。

なるほど、それであの門外不出の(^^;)鐘山温泉がつかえるワケか・・・。

TEL確認するとやはり温泉で昼間も入浴OK。しかも料金は破格の525円!

速攻で乗り込んだことはいうまでもありません(笑)

場所は富士急ハイランド裏手の、「イッツモア赤坂」(いちやまマート)の南側T字路を東に入ってすこし走ったところ。

わたしはワケあって富士吉田にはかなり詳しいのですが、この路地を走るのははじめて。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 ロビー

左手にやたらに手入れのきいた和風庭園がでてきて、角に「Fuji TATSUGAOKA」&「焼竜」のサイン。「Fuji TATSUGAOKA」のほうはシックで目立たないので、黒字に赤文字の「焼竜」を目印にするのがベター。

なにか、焼肉屋「YAKINIKU竜ヶ丘」が主役のような感じで、入口の立派な門にも「焼竜」の提灯がかかっています。

(この焼肉屋はなかなか味がよく、しかも食事すると入浴料が割引になります。)

左手が「YAKINIKU竜ヶ丘」、正面おくがめざす「ビジネスホテル ふじ竜ヶ丘」。

こぢんまりとしていますが、外装の意匠がシックでなかなか瀟洒な雰囲気。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 飲泉

入ってすぐにフロント。

日帰り受け入れに手慣れた感じであっさり受付できました。

廊下の左、手前が男湯、おくが女湯。

浴場入口に源泉の飲泉器があるのにはびっくり。

こぢんまりとした脱衣所のかべに分析書。

源泉名:富士五湖鐘山温泉、泉温:36.4℃、泉質:カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉、正真正銘の鐘山温泉です。

場所からしてローリーのばりばり加水循環を覚悟していたのですが、よこに掲示されていた「温泉利用証」掲示には「引湯250m」「加水なし」。

一瞬目を疑いましたが、浴場表記は「富士五湖鐘山温泉/赤富士の湯」。

たしか「鐘山苑」には”赤富士”という浴場があったはずなので、そこの掲示をそのままもってきたのかもしれません。

こうなると、頼りになるのは自分の五感のみです(^^)

【写真 上(左)】 露天-1

【写真 下(右)】 洗い場

脱衣所の扉のむこうはいきなり露天で、内湯はありません。

手前にカランセパ型2、シャワー、シャンプー、ドライヤーあり。

土曜13時で独占でしたが、出るとき入れ違いに3人ほど入ってきたので、意外に銭湯的につかわれているのかも・・・。

【写真 上(左)】 露天-2

【写真 下(右)】 露天-3

塀にかこまれ開放感はさしてありませんが、東屋付岩組石敷10人くらいのわりに大きめの露天で和風の趣もあってゆったりと入れます。

ただ、脱衣所からいきなり露天に出るので、冬場など最初はちと寒いかも。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯口まわりの析出

緑の苔&鉄分の赤茶変&白い石膏の析出つきの岩の湯口から15L/minほどを投入+底面注入、底面吸湯+上面排湯口からの排湯。

投入湯の温度は変動し、ボイラー音がすると熱湯になるので間欠的に加温しているのかも。

このお湯は感じからして源泉かそれにちかいもの。

湯口のおくをのぞくと白い石膏付パイプが2本あり、右からのみ供給していました。

適温のお湯はほぼ無色透明で白い浮遊物がただよい、湯中の指先がよわいながら青白く発光しています。

はっきりとした芒硝塩味にやわらかな石膏臭が香っているのにはびっくり。

カルキはほとんど感じませんでした。

【写真 上(左)】 湯口&湯色

【写真 下(右)】 石膏の析出

硫酸塩系のきしきしがしっかりきいていてよくあたたまり、浴後もほどよく温もって肌がしっとりと落ちつく石膏泉の浴感。

濃度感もしっかりと出ていて、非加水か希釈があっても少量では・・・。

ここは5回は入っていますが、お湯の差はほとんどなかったので湯づかいは安定していると思います。

ローリーとは思えない良質なお湯で、タオル・バスタオル付で525円は安い!

これからも日帰りをつづけ、”地元の銭湯”として定着していってほしいお湯です。

〔 源泉名:富士五湖鐘山温泉 〕

Ca・Na-硫酸塩温泉 36.4℃、pH=9.3、320L/min掘削揚湯、成分総計=1.379g/kg

Na^+=116.3g/kg (25.17mval%)、Ca^2+=300.3 (74.58)、Fe^2+=0.0、Cl^-=49.1 (6.94)、SO_4^2-=878.3 (92.00)、CO_3^2-=5.3、陽イオン計=418.9 (20.10mval)、陰イオン計=933.4 (19.88mval) <H16.12.21分析>

※ この分析書データはWeb初公開かも(笑)。

SO_4^2-=878.3mg/kg (92.00mval)は、おそらく富士五湖周辺ではもっともピュアな硫酸塩泉で、しかも湧出量320L/min。

ながらく「富士山の見えるところで温泉は湧かない」といわれてきましたが、よくぞこれだけの良泉が湧出したものです。

<温泉利用掲示>(上記のとおり「「鐘山苑」赤富士の湯」の掲示の可能性あり)

加水:なし 加温:あり 循環ろ過装置使用:あり 塩素系薬剤使用と紫外線減菌器を併用使用

〔 HP掲載 〕

毎日、鐘山苑からタンクローリーにて温泉入れ換えております

■ブランドグルメ

〔 吉田のうどん 〕

いまやメジャーB級グルメの座を獲得した”吉田のうどん”。

このあたりはもともと粉食文化圏、祝儀の場や富士山講の”御師の家”なので供されていたもので、いまでもうどん屋だか民家だかわからないようなお店が多くあります。

特長はなんといっても独特な”コシ”と”ねじれ”で、やわらかいうどんに慣れた人は違和感を感じるほどのもの。喉ごしよりも歯ごたえを味わううどんです。

このあたりは、喉ごしを味わい、高級化のすすんだ秋田の「稲庭うどん」とは対極的なものがあります。

これに地元特産の高原キャベツがたっぷり乗せられています。濃く味つけた馬肉や豚肉などを乗せた肉うどんを名物とするお店も多いです。

でもって、ふつう「すりだね」と呼ばれる赤唐辛子&黒ゴマ系の香辛料を入れて食されます。

市内には個性あるお店がたくさんあって値段も手ごろなので、うどん屋めぐりも根強いブームとなっています。

(「富士吉田市」HPなどを参考。)

〔 2011/01/30UP (2007/08以後数回入湯) 〕

E138.47.29.627N35.29.10.685

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊東温泉 「小川布袋の湯」 (おがわ湯) 〔 Pick Up温泉 〕

伊東温泉 「小川布袋の湯」(おがわ湯)

伊東温泉 「小川布袋の湯」(おがわ湯)住 所 :静岡県伊東市末広町2-17

電 話 :0557-36-3655

時 間 :16:00~21:00 / 木休

料 金 :250円

■ 紹介ページ (伊東.net)

■ 紹介ページ (伊東市)

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

毎分約32,000Lという全国でも有数の湧出量を誇る伊東温泉。

ありがたいことに多くの共同浴場が一般にも開放されています。

うち8つのお湯には七福神が祀られ、伊東観光協会では七福神の湯マップも作成されています。

なぜ8つかというと布袋さまが2湯あるからで、ここはそのうちの1湯です。

場所は伊東市街西の山手にさしかかる末広町エリア、もうひとつある布袋さまのお湯「岡布袋の湯」からもほど近いところ。

日帰り入浴受け入れに積極的な自家源泉宿「大東館」(入湯済、未レポ)の手前なのでこれを目印にするのもいいかも・・・。

Pがなく、周辺は路駐厳禁なので車での来訪要注意。

市の中心部からややはずれていて、営業開始が16時~なので比較的入浴難易度の高いお湯です。

このときは、松川沿いの自家源泉宿「緑風園」に泊まって、夜道をてくてくと歩いていきました。

夜は22時までとしているガイドがありますが、入口の案内看板では「午後九時まで」となっていて、”九”の字が”十”の上に重ね書きされた形跡があるので1時間繰り上げになったのでは?

じっさい、このあと「大東館」の攻略を終え、21時45分ごろ前を通りかかったときには、すでに照明が落とされて真っ暗でした。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 布袋さま

伊東によくある浴場のつくりで、左が男湯、右が女湯の入口。

中央に布袋さまの石像があって、頭をなで、お腹をさすると福が授かるそうです。

そのとなりには管理主体の「小川温泉施設利用協同組合」の看板。

まわりには植木鉢がたくさん並べられていて、地域に愛されている感じ。

入ると右手に番台。このときは無人で料金支払いの案内もなかったので、番台のうえに料金を置いて入場。

どこにあるのかわかりませんでしたが、貸切風呂(料金660円)もあるようです。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 浴槽-1

脱衣所はこぢんまり。これも伊東、というか共同浴場スタンダードで脱衣所からガラス戸越しに一段下がって浴室が見えます。

浴場もさほど広くなく、黒みかげ石枠タイル貼3-4人の浴槽ひとつとシンプル。

広めの脱衣所と浴槽ふたつをもつ「岡布袋の湯」にくらべるとこぢんまりとしたもの。

でも、浴室と浴槽のバランスが絶妙で、落ちついて入れるいいお湯です。

【写真 上(左)】 桶

【写真 下(右)】 洗い場

カラン6位、シャワー・シャンプー・ドライヤーなし。

連休20時すぎ、先客1人がちょうど上がるところで以降独占。

浴場の扉をあけたとたんにただよう甘い湯の香に、おもわず幸せを感じます(笑)

窓側の側面にL字に曲がって湯の花キャッチャーと思われる布が巻かれたパイプがありましたがこれは注入なし。

底面からやや熱湯大量注入で槽内排湯なく、全量を豪快にオーバーフローするかけ流し。

かなり熱めのお湯は、ほぼ無色透明で浮遊物もほとんどないですが、硫酸塩泉系らしく湯中の指先が青白く発光しています。

よわい芒硝-石膏泉系の味臭で、はっきりとしたとろみと弱きし。

「岡布袋の湯」より濃度感がありとろみもつよい感じで、個人的にはこっちのほうが好みかな。

伊東の温泉らしいビシっとした温まり感もばっちり楽しめます。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 湯色

とにかく鮮度感が抜群なので、入っていてすこぶる気持ちのいいもの。

しみじみといいお湯で、伊東の共同浴場(まだ全湯制覇していないが・・・)のなかでもとくに気に入った1湯です。

伊東温泉は、共同浴場と日帰り可の旅館がたくさんあり、しかもそのほとんどが自家源泉。

共同浴場は14時くらいからのものが多いので、1泊したくらいではとても制覇できません。

しかも、湯質の差が微妙なので速攻ハシゴ湯ではその差になかなか気づかないということもあります。

できれば連泊 or 数回宿泊して、街の魅力とともにゆったりと味わう温泉地ではないかと思います。

〔 源泉名:岡147号、149号、191号の3源泉の混合泉 〕

Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 43.6℃、pH=7.9、湧出量不明、成分総計=1.299g/kg

Na^+=233.8mg/kg (52.64mval%)、Ca^2+=175.8 (45.39)、Cl^-=399.6 (56.52)、Br^-=1.7、SO_4^2-=361.7 (37.76)、HCO_3^-=34.3 (2.81)、陽イオン計=417.4 (19.32mval)、陰イオン計=831.6 (19.94mval)、メタけい酸=48.0 <H22.6.21分析>

〔 2011/01/18UP (2010/10入湯) 〕

E139.5.37.377N34.57.50.976&ZM=10

BGM

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 湯野上温泉 「清水屋」 〔 Pick Up温泉 〕

湯野上温泉 「清水屋」

湯野上温泉 「清水屋」住 所 :福島県南会津郡下郷町湯野上居平乙762

電 話 :0241-68-2211

時 間 :10:00~18:00(要時間確認)

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (Yahoo!トラベル)

■ 紹介ページ (楽天トラベル)

■ 紹介ページ (じゃらんnet)

R118を東進しR121会津西街道に突き当って1kmほど南下すると湯野上温泉です。

かやぶきの駅舎が有名な駅でめざす共同露天の場所をきくと、冬期閉鎖中で5月からとのこと。

で...、自家源泉かけ流しとの事前情報があった「清水屋」へ。

(筆者後註:湯野上露天風呂は2009年春に廃止という情報があります。)

【写真 上(左)】 湯野上温泉駅

【写真 下(右)】 脱衣所

阿賀川(大川)の渓谷がやや広まるところ、川底よりお湯が湧くといわれる山あいの温泉地、湯野上温泉。

中規模旅館をメインに十数軒の湯宿がありますが、全体に落ちついた静かな雰囲気。

ここは創業明治二十三年の自家源泉の老舗宿で、玄関がトラックの往来が多い国道沿いに面しているのでイメージ的にやや損をしていますが、懐はふかく館内は静か。

古びたコンクリ造の建物、静まり返った館内に活気は感じられず、何となく時流に乗り遅れてしまったイメージがあります。

(筆者後註:最新のHPを見ると、かなり手が入れられて居ごこちよさげになっているよう。)

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 よこを走る会津鉄道

浴場は、男女別の内湯と混浴(脱衣所のみ別、16:00~18:00女性専用タイム)の露天がありハダカ移動不可。

このときは露天に入りました。

中央に観音様が鎮座まします露天は広くて多彩な構成。

湯温が高い順に、舟形浴槽(タイル貼1-2人)、四角浴槽(石枠タイル貼3-4人)、扇型浴槽(タイル貼4-5人)、大浴槽(石造10人)。

他に湯のはられていない石造り4-5人の浴槽と火の入ってないサウナ。

あちこちに石膏らしい白い析出。

【写真 上(左)】 舟形浴槽

【写真 下(右)】 四角浴槽

カラフルな変形タイル貼り浴槽には、職人芸が感じられます。

浴槽脇には水車と桜の大木。

まだ蕾は固かったですが、開花したら絢爛たる花見風呂になりそう。

木の塀に囲まれ展望はないですが、塀のすぐ外には会津鉄道の線路が走っています。

【写真 上(左)】 扇形浴槽

【写真 下(右)】 大浴槽

すべての浴槽に槽内排湯はなく源泉を惜しげもなくかけ流し。槽内注入の浴槽が多いのも好感がもてます。

投入量と浴槽の大きさで湯温を加減しているようです。

カランなし(内湯に3あり、シャワー・シャンプーもあり)。

平日13時で独占でした。

【写真 上(左)】 ザンザンのオーバーフロー

【写真 下(右)】 扇形浴槽の湯口

鮮度感抜群のお湯は、澄み切った無色透明でよわい石膏味に石膏臭。

とくに熱めの舟形浴槽はきりりとくる清冽な浴感があって最高。

キシキシとツルすべが入りまじる浴感は、山梨の桃の木や芦安に通じるものがあります。

おだやかな浴感ながらとてもよくあたたまり、浴後は肌がすべすべになります。

【写真 上(左)】 四角浴槽の湯口

【写真 下(右)】 泉源?

内湯ものぞいてみましたが、石枠タイル貼5.6人の五角形の浴槽に石の湯口からしずかに投入で同量をオーバーフローのかけ流し。

思わず入りたくなりましたが時間がなく断念。

【写真 上(左)】 内湯-1

【写真 下(右)】 内湯-2

受付の女将さん?によると、国道の反対側に湧く自家源泉をかけ流ししており、建物は古いがお湯には自信があるとのことでした。

帰りに国道の反対側をみると崖の上の貯湯槽?からパイプが引かれ、側溝の木樽に熱めのお湯がザンザン注ぎこまれ湯気もうもう。

これがその自家源泉かと・・・。

国道からの見た目はややハズレっぽいですが、こんなすばらしいお湯と浴場が潜んでいるとは・・・。

湯巡りの醍醐味はこんなところにもありますね。

館内廊下掲示の時代ものの分析表(舟湯)によると、

重曹泉、63℃、pH=8.1、総計=1016mg/kg、クロールナトリウム=114.7mg/kg、重炭酸ナトリウム=761.7、メタけい酸=71.94 <S25.10.3>

〔 HPより 〕

お風呂は 内風呂・露天風呂 どちらも源泉かけ流しです。

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 下郷のじゅうねん 〕

じゅうねんとは、エゴマのこと。

原産地は東南アジアとされますが、もともと高地性で、日本でも高冷地を中心に食されてきました。

よくゴマの仲間とまちがえられますが、むしろシソに近い作物です。

最近では、必須脂肪酸のアルファ・リノレン酸を多く含むことから注目され、人気が高まっています。

下郷町では古くからじゅうねんが栽培され、近年では町おこしの一環として、従来からあるじゅうねん味噌に加えて、じゅうねんかりんとう・じゅうねんうどん・じゅうねんアイスなどの加工品が開発されています。

ネーミングも面白い「しんごろう」はうるち米とくず米を炊いて半搗きにし、竹串に刺して”じゅうねん味噌”をつけながら炭火で炙って食べるものです。

観光地、大内宿などで賞味することができます。

〔 2011/01/18内容補強のうえUP (2003/04/07レポ (2003/04入湯)) 〕

E139.54.12.170N37.17.38.060

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」 〔 Pick Up温泉 〕

新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」

新田温泉 「やくしの湯 ユーランド新田」住 所 :群馬県太田市新田反町町831-3 (旧 新田郡新田町)

電 話 :0276-57-4126

時 間 :10:00~21:00 / 月休

料 金 :500円/2h

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (MAPPLE 観光ガイド)

■ 紹介ページ (BIGLOBE旅行)

■ 紹介ページ (るるぶ.com)

■ 紹介ページ (湯まっぷ(求人ジャーナル社))

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

新田義貞公の本拠地として知られる旧新田町にある2000/12オープンの旧新田町営(いまは太田市営)のセンター系施設で、正式名は「太田市新田福祉総合センター風呂棟」というお役所的なもの。

場所は「ジョイフル本田新田店」の南隣、看板は「ユーランド新田」ではなく「福祉総合センター」で出ているので要注意。

Pは280台とたっぷり。

温泉稀少のエリアゆえ開設当初は入場制限も出る大混雑で、いまでも人気施設です。

敷地内に温泉スタンド(100円/100L)もあります。

【写真 上(左)】 温スタ

【写真 下(右)】 メンテばっちりの館内

巨大な施設に見えますが左手は福祉棟、それでも大がかりなもの。

館内は公共施設特有の無機質さがありますが、よくメンテが効いています。

受付のおくにある浴場は、左手が和風、右手が洋風で男女月替交代制。

ここは5回ほど入っていますが、なぜかいつも洋風でした。

【写真 上(左)】 泉源施設?

【写真 下(右)】 浴場入口

高い天井の明るい内湯は、大浴槽(石造20人以上、ジェット・ジャグジー付)、低温サウナに水風呂。

施設規模からすると露天がほしいところか・・・。

カラン10、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

土曜12時で男湯10人程度と空いており拍子抜け。(2002/07)

大浴槽は、窓側に据えられた巨大な石の湯口から大量投入&奥側の石の湯口の投入で、浴槽脇の側溝からの上面。

槽内排湯は不明ですが、掲示類は循環となっています。

【写真 上(左)】 かけ湯

【写真 下(右)】 おくの湯口

お湯は淡い黄濁色透明、弱重曹味(おくの湯口)でよわいカルキ臭と泥臭があります。

おくの湯口ではカルキ臭は感じられず、これは源泉に近いかも・・・?

明瞭なツルすべの湯ざわりと浴後さっぱりの典型的な重曹泉の浴感。

浴後の爽快感にはF^-=6.4mg/kgも貢献しているかと思います。

外観からすかるとハズレっぽいですが、なかなかどうしていいお湯です。

水風呂はちいさいですが、すこぶる水質のよいもので井水使用かも。

泉質はNa^+=95.59mval%、HCO_3^-&CO_3^2-=83.18mval%の純度の高い重曹泉。

東毛エリアは食塩泉系(太田天然温泉「湯源郷」(閉店)、金山温泉「太田安眠の湯」、尾島温泉「利根の湯」)、重炭酸土類泉系(桐生温泉「湯らら」、太田コロナ温泉)、芒硝泉系(笠懸町温泉「かたくりの湯」)など泉質は多彩ですが、ここはやぶ塚温泉とともに重曹泉を代表するお湯だと思います。

〔 源泉名:新田温泉 やくしの湯 〕

Na-炭酸水素塩温泉 48.7℃、pH=8.3、湧出量=測定不能、成分総計=1.68g/kg

Na^+=431mg/kg (95.59mval%)、Fe^2+=0.52、F^-=6.4、Cl^-=109 (14.83)、HCO_3^-=1000 (78.85)、CO_3^2-=27.0、陽イオン計=452 (19.6mval)、陰イオン計=1150 (20.8mval)、メタほう酸=21.3、遊離炭酸=8.4 <H13.4.17分析>

〔 源泉名:新田温泉 やくしの湯 〕

Na-炭酸水素塩温泉 58.3℃、pH=7.6、345L/min(1,600m掘削揚湯)、成分総計=1.84g/kg

Na^+=489mg/kg、Fe^2+=1.75、F^-=7.3、Cl^-=60.5、HCO_3^-=1172、CO_3^2-=3.2、メタほう酸=23.4、遊離炭酸=13.9 <H11.4.13分析>

※H13.4のほうが全体に成分が薄く、泉温も低下しています。

とくに「湧出量=測定不能」となっているのが気になります。

でも、pHは高くなり炭酸イオンも増えているので、オープン時よりヌルすべは強くなってきているのでは?

<温泉利用掲示>

加水:あり 加温:あり 循環ろ過:あり 塩素消毒:あり

(2003/05/12レポ)

--------------------------------------

■新田温泉温泉スタンド (2機、6:00~20:00、100円/100L)

日帰り施設「ユーランド新田」の駐車場横にあるスタンドで、軽トラの荷台に200Lポリタンを積んでやってくる地元の人でけっこう盛況です。

よわい重曹臭に重曹味のお湯はかなり熱かったですが、地元の人の話では温度は日によってけっこう変動するらしい。(この日は熱い方)

3~4倍に希釈して入ると、かすかに緑黄色透明で重曹泉系のツルすべを感じるいいお湯です。

希釈でもかなりのツルすべ感があるので、希釈なしで注ぎ込んだら気持ちいいだろうな~。

■ブランドグルメ

〔 東毛酪農のパスチャライズコーヒー 〕

連れはけっこうコーヒー牛乳マニア(^^)なのですが、彼女がホームグラウンドサイボク天然温泉「まきばの湯」に行くたびに愛飲しているのがこのコーヒー牛乳。

わたしもときどき飲みますが、甘さ控えめで味の濃いすこぶる美味しいもの。

ちょっと調べてみたら、生産者の「東毛酪農業協同組合」(旧新田町)は、ホモジナイズ(牛乳加圧して乳中の脂肪球を砕き小さく均質化すること、短時間均一超高温殺菌工程でおこなわれる)をおこなわないノンホモジナイズドやパスチャライズド(低温殺菌)にこだわり、赤城北麓の自然環境にめぐまれた「根利牧場」をもつなど、品質追求に非常に熱心な組合さんなのでした。

でもって、このコーヒー牛乳は「ノンホモジナイズド」かつ「パスチャライズド」。

やはり「美味しいものにはワケ」があるもの。

新田町の工場横のアンテナショップ「ミルクランド東毛」で、各種アイテムを買うことができます。

(「東毛酪農業協同組合」HPなどを参考。)

〔 2011/01/18加筆・画像追加のうえUP (2002/07/14レポ (2002/07入湯)以来数回入湯) 〕

E139.18.17.440N36.17.48.580

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 老神温泉 「東明館」 (新)

老神温泉 「東明館」(新)

老神温泉 「東明館」(新)※ 旧施設は2009年春に閉館。2010/04/27に全面リニューアルしてオープン。

旧施設のレポは → こちら

住 所 :群馬県沼田市利根町大楊1519-2 (旧 利根郡利根村)

電 話 :0278-56-2641

時 間 :12:00~16:00(受付〆15:00)

料 金 :600円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

老神4号泉という自家源泉をつかう湯宿「東明館」。

片品川の東岸は以前は穴原温泉と呼ばれていたらしく、旅館「東秀館」、日帰り施設「湯元華亭」(入湯済、未レポ)、ここと3軒の施設はすべて独自源泉を使用し、いずれもしっかりとイオウ気が出ています。

旧施設は2009年春に閉館。

これを『3割うまい!!』で知られる埼玉県本拠の中華チェーン「ぎょうざの満洲」が買い取り、2010/04/27に全面リニューアルしてオープンしたもの。

外壁サインには、しっかり「ぎょうざの満洲」のマスコット・キャラクター 、ランちゃんが・・・(笑)

【写真 上(左)】 改装中 (2010年1月)

【写真 下(右)】 オープン後

かなり大規模なリニューアル工事をしていて、館内はまったく様変わり。

ほとんど新築と考えてもいいかと・・・。

室数は20、365日同一価格(1室2名以上1泊朝食付5,500円、素泊まり4,700円)、館内になんと「ぎょうざの満洲」のお店があって、夕食はそこで食べるシステム。(メニュー)

もちろん、この「ぎょうざの満洲」は外部にも開放されています。

【写真 上(左)】 「ぎょうざの満洲」の看板

【写真 下(右)】 案内サイン

旧「東明館」の館内配置をよく覚えていないのですが、たぶん浴場の位置はさして変わりありません。ただ、アプローチが変わっています。

フロントから1階おりて、廊下のおくに入口、左手が男湯、おくが女湯。

男湯の内湯は「赤城の湯」、露天は「吹割の湯」、女湯の内湯は「武尊(ほたか)の湯」、露天は「尾瀬の湯」と名づけられています。

【写真 上(左)】 ロビー (右手が「ぎょうざの満洲」)

【写真 下(右)】 浴場階

浴場手前には、休憩所やフィットネス&卓球ルームもあります。

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 男湯の暖簾

脱衣所はこぢんまり、内湯もさして広くはないですが、窓広く、天井高くて居ごこちよし。

扉を開けると露天。

塀に囲まれているので片品川のながめはありませんが、スペースはけっこう広く開放感はそこそこあります。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯

旧施設は露天が混浴だったり、内湯から露天への通路が冬期閉鎖になったり、いろいろと制約がありましたが、いまは男女湯それぞれに内湯&露天と、つかい勝手のいい浴場になっています。

【写真 上(左)】 露天

【写真 下(右)】 内湯の湯口

内湯(白みかげ石造7-8人)は濃灰~墨色の湯の花のでたみかげ石の湯口から投入し、窓側側溝への流し出し。

露天(石枠鉄平石?敷7-8人)は赤茶に色づき、灰色~白の湯の花のでた石の湯口から投入で、槽内注排湯はたぶんなく、赤茶に色づいた上面排湯口からの上面排湯&パスカル方式の排湯。

【写真 上(左)】 露天の湯口

【写真 下(右)】 掲示

内湯・露天ともオーソドックスな浴槽、たっぷりふかめで入りごこちのいいもの。

また、湯づかい掲示はかけ流しで、お湯の感じからしてもまちがいないでしょう。

カラン6、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

日曜15時で3人~独占。

【写真 上(左)】 露天の排湯

【写真 下(右)】 パスカル方式の排湯

湯温は内湯でほぼ適温、露天で適温~ややぬる。お湯はきもち露天(とくに湯口そば)のほうがいいかな?

内湯と露天でお湯のイメージが若干ちがい、イオウ気は露天でつよく、金気は内湯でつよいかと。

内湯のお湯は、うすく翠がかって微濁し灰色~黒の湯の花が少量浮かんで、湯口そばには灰色の湯の花も沈殿。

たまご味+微芒硝味+塩原元湯などで感じられる”味のない味”。金気臭+しぶ焦げイオウ臭+α。

露天のお湯は、石材の色味の加減でよくわからんがたぶんうすく灰色がかって、白と灰と黒の羽毛状の湯の花が大量に舞っています。

味は内湯とほぼ同じでかなりつよいしぶ焦げイオウ臭+α。

どちらも湯中の指先が青白く発光し、硫酸塩泉系のきしきしとイオウ泉特有のスルスルとした湯ざわり。

浴中の温まり感はパワフルですが、浴後は肌にうっすらとイオウ臭がのこり、熱の抜けがよい上質なお湯です。

【写真 上(左)】 内湯の湯色

【写真 下(右)】 露天の湯色

ぱっと見、イオウが表面に出たわかりやすいお湯に思えますが、複雑な成分のうえでイオウと金気が主張する見どころの多い複雑なお湯で、湯なれない客も温泉好きも、ともに満足できるお湯かと思います。

なお、HP画像をみるといまでもタイミングにより白濁することがあるようです。

【写真 上(左)】 女湯の内湯

【写真 下(右)】 女湯の露天

以前よりきもちイオウ気がよわまり、金気がつよまった気がしないでもないですが、鮮度感は以前よりむしろ上がっているかも・・・(とくに露天)。

飲食チェーン新規参入のお宿で、ここまで良質なお湯をキープしているとは正直おどろき。

「東明館」、「東秀館」とハシゴすれば、どんな温泉好きでも、老神温泉の実力を実感するのではないでしょうか。

なお、日帰り回数券(3,000円/6枚)を発行し日帰り受け入れに積極的ですが、リニューアルオープン後は「おいがみ伝説の湯めぐり(湯めぐり手形)」から離脱しています。

「ぎょうざの満洲」会長、金子梅吉氏(現、池野谷ひろみ社長の実父)は老神の隣町に生まれ、よく老神に通われたそう。

そんなこともあり、「東明館」を譲り受け、宿名をあえて変えずにリニューアルオープンさせたようです。

(下記の「HP掲載より」をみても、金子会長はかなり温泉に造詣がふかい方のような気がする。)

ただ、そういった経緯をさしおいても、飲食チェーンによるお宿再生の新規モデルになる可能性があります。(諏訪や熱海など、まちなかの温泉だったら、他の飲食チェーンでも充分勝機はあるような気もする。)

「ぎょうざの満洲」は駅前や団地内に店舗展開し、徹底した低価格メニューの展開、基本的にPを置かない店づくり、自家工場・直営店主義など独自の戦略をとっています。

飲食店単体でみるとネックとなるのはレギュラー店より圧倒的に客数がすくないことと、本拠地から離れてドミナント(エリアを絞った集中的な出店戦略)が効かなくなることかな?

新たな切り口でよみがえった老舗温泉地の湯宿、今後の動向に注目です。

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 50.8℃、pH=7.8、湧出量=測定せず(動力揚湯)、成分総計=0.64g/kg

Na^+=166mg/kg (82.85mval%)、Ca^2+=24.6 (14.11)、Fe^2+=0.17、F^-=8.9、Cl^-=145 (46.73)、SO_4^2-=164 (39.03)、HS^-=5.1、陽イオン計=196 (8.72mval)、陰イオン計=361 (8.74mval)、メタけい酸=68.3、メタほう酸=7.9、硫化水素=1.0 <H16.10.27分析>

※ 旧「東明館」に掲出されていたものと同じ。

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:あり(気温が低いとき) 循環ろ過循環使用:なし 消毒剤使用:なし

<HP掲載より>

源泉を湯船に流しっぱなしにして、加えている量だけ使い捨てているという昔ながらのやり方です。もったいないことのように思えますが、常に湯船からあふれています。少しでも循環した湯が混ざった場合は、かけ流しとは言えません。

〔 2011/01/10UP (2011/01入湯) 〕

E139.12.46.810N36.39.54.560&ZM=10

【BGM】

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 老神温泉 「東明館」 (旧) 〔 Pick Up温泉 〕

老神温泉「東明館」(旧)

老神温泉「東明館」(旧)※ 2009年春に閉館。現在は経営が移行して2010年春に全面リニューアルしてオープン。

データは旧施設営業時のもの

新施設のレポは → こちら

住 所 :群馬県沼田市利根町大楊1519-2 (旧 利根郡利根村)

電 話 :0278-56-2641

時 間 :時間要問合せ

料 金 :500円

老神4号泉という自家源泉をつかう旅館。

片品川の東岸は以前は穴原温泉と呼ばれていたらしく、旅館「東秀館」、日帰り施設「湯元華亭」、ここと3軒の施設はすべて独自源泉を使用し、いずれもしっかりとイオウ気が出ています。

ここは老神ではもっともイオウが強いという情報があり気になっていましたが日帰り不可という情報もあり、ダメもとで突入したところ玄関先に日帰り入浴可の看板が出ていました。

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 内湯の脱衣所

そぐそばの「湯元華亭」にはけっこう車が停まっていましたが、ここは空いていました。

やや年季の入った建物。

浴室は階段をおりて男女別の内湯とすこし離れて混浴の露天があります。

男湯内湯から露天へは通路があってハダカ移動可ですが、当日は積雪で通れなかったので、一度服を着て入りなおしました。

【写真 上(左)】 内湯

【写真 下(右)】 内湯から片品川の渓谷

イオウ臭ただよう内湯は、赤みかげ石枠タイル貼10人位のしぶい浴槽がひとつとシンプル。

窓の向こう、片品川の渓谷越しに対岸の「朝日ホテル」や「金龍園」がみえます。

うっすらと白いイオウの湯の花のでた石の湯口から50℃近い熱湯を10L/min強投入。

湯口のうえにはコップがおいてありました。

【写真 上(左)】 内湯の湯口

【写真 下(右)】 硫化したカラン

槽内注排湯はなく、全量をオーバーフローのかけ流し。

流路はイオウの湯の花で白くなっています。

カラン6、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜14時で内湯は男女湯とも独占、露天は4人。

【写真 上(左)】 露天全景

【写真 下(右)】 露天の浴槽

露天は岩枠石敷で手前に東屋付の休憩場。

奥側3-4人の適温槽と手前6-7人のぬる湯槽でお湯の行き来があります。

脱衣所はとくになく、入口脇のベンチそばにある脱衣カゴをつかいます。

そばに洗濯機があり、湯治宿としてもつかわれているのかも。

【写真 上(左)】 適温槽の湯口

【写真 下(右)】 ぬる湯槽の湯口

適温槽は白いイオウの湯の花でおおわれた岩の湯口、ぬる湯槽は塩ビパイプからの投入+適温槽からの流れ込みで、槽内排湯は不明ですが相当量のオーバーフローがあり、湯口そばにはコップもおいてあったのでかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 露天の排湯

【写真 下(右)】 露天の湯色

内湯も露天もお湯のイメージはほぼ同じです。

かすかに灰白濁(光線の加減でうすい翠色)し白い湯の花の舞うお湯は、たまご味にしぶ焦げ&甘いイオウ臭+弱ラムネ臭で完璧にイオウ泉のイメージ。

これまで入った老神のお湯ではいちばんイオウ気が強いです。

どちらかというとキシキシ系で、これにイオウ系のスルスルとした湯ざわりが加わります。

成分うすめなので、じっくりと長湯でイオウ泉を楽しめるなかなかにいいお湯です。

【写真 上(左)】 内湯の湯色

【写真 下(右)】 旧「東明館」

浴後に女将さんと話しをしました。

分析時にはパイプがつまり気味で50.8℃となっているが、毎日計測しているところでは、52~53℃は出ているとのこと。

温泉をまわっているというと、分析書のコピーと昔の分析書のコピーまでくださいました。

女将さんも親切だし、このエリアではもっともイオウがつよいお湯で湯づかいもいいので、ここはおすすめです。

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 50.8℃、pH=7.8、湧出量=測定せず(動力揚湯)、成分総計=0.64g/kg

Na^+=166mg/kg (82.85mval%)、Ca^2+=24.6 (14.11)、Fe^2+=0.17、F^-=8.9、Cl^-=145 (46.73)、SO_4^2-=164 (39.03)、HS^-=5.1、陽イオン計=196 (8.72mval)、陰イオン計=361 (8.74mval)、メタけい酸=68.3、メタほう酸=7.9、硫化水素=1.0 <H16.10.27分析>

※旧分析データ

〔 源泉名:老神温泉4号泉 〕

単純硫黄温泉(Na-Cl・SO4型) 55.2℃、pH=8.6、湧出量=測定不能(動力揚湯)、成分総計=0.63g/kg

Na^+=175mg/kg (83.12mval%)、Ca^2+=27.3 (14.86)、Fe^2+=0.04、F^-=9.47、Cl^-=156 (47.09)、SO_4^2-=178 (39.60)、HS^-=2.49、陽イオン計=209 (9.17mval)、陰イオン計=375 (9.34mval)、メタけい酸=36.1、メタほう酸=8.49、硫化水素=0.1 <H6.12.21分析>

<温泉利用掲示>

加水:なし 加温:なし 濾過循環:なし 消毒剤使用:なし

〔 2011/01/10加筆・画像補強のうえ再UP (2006/01/21レポ (2006/06入湯)) 〕

E139.12.46.810N36.39.54.560&ZM=10

【BGM】

→ 〔直リンク〕 (埋め込み無効)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ さくら園の湯 (さくら温泉) 「さくらパークゴルフ」

なんかこのところ廃業&休業湯のレポばかりしてるので(^^;)、たまには新設のお湯いきます。

さくら園の湯 (さくら温泉) 「さくらパークゴルフ」

さくら園の湯 (さくら温泉) 「さくらパークゴルフ」

住 所 :宇都宮市新里町1113-6

電 話 :028-665-6000

時 間 :10:00~21:00 / 原則無休

料 金 :500円

■ 紹介ページ (栃ナビ)

宇都宮市の郊外に2010/05/01にオープンした「さくらパークゴルフ」併設の温泉施設。(ONKEN21さんの速攻レポあり)

情報がすくなく、最新のるるぶやまっぷるの日帰り温泉ガイドにも載っていません。

位置的には東北道「大谷PA」の北側。

県道22大沢宇都宮線からすこし西に入ったところで、国本中や宝木新里ニュータウンのそば。

県道22からの入口がわかりにくいので、R297から岩原町セブンイレブンの角を東に折れ、1km強走って左手に出てくるヤマト運輸の先の路地(看板あり)を左折したほうがわかりやすいかも。

路地の突き当たりのPに停めましたが、その手前を右に折れて温泉施設前のスペース(5-6台)に停めたほうがベター。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 脱衣所

道の左手は「さくらパークゴルフ」、右手が温泉施設で、なんとなくのんびりとしたところ。

手前の管理小屋で受付、受付の方はとっても親切でした。

料金は入浴のみ500円ですが、「さくらパークゴルフ」はビジタープレー料金一日1200円、午後1000円で、料金内で温泉に入れるのでこれはお得。

メイン浴場とはべつに個室露天もあって、これは1室90分で2,000円。

メイン浴場(大露天風呂)は右手が男湯、左が女湯で隣りあい、竹垣で仕切られています。

構成はシンメトリなので、男女固定制かと・・・。

【写真 上(左)】 脱衣所から

【写真 下(右)】 浴槽-1

浴場はポリカ波板屋根の仮設風。

手前に脱衣所&カランと、すぐおくに仕切なく鉄平石造10人以上の三角形の浴槽ひとつを配置。

手前脱衣所と奥側浴槽部分には屋根が掛けられています

「大露天風呂」というわりにはこぢんまりとしていますが(^^)、それでも庭園仕立てで開放感のあるいい露天です。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 湯口は四つ目垣の向こう

奥側、三角形の頂点部分は四つ目垣で遮られ、その向こうに赤茶に色づいた岩組みから(たぶん)源泉が大量かつ湯滝状に流し込まれています。

なので、男湯と女湯の湯口は供用で、湯口のお湯には直接触れられません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 ザンザコの排湯

槽内注排湯はたぶんなく、手前切欠からの豪快な流し出しはキャッチフレーズどおりかけ流しかと思います。

「宇都宮では初の源泉100%かけ流し温泉」というキャッチですが、「ただおみ温泉」(入湯済、未レポ)、「ベルさくらの湯」には(おそらく非加水の)かけ流し槽があるし、「ザ・グランドスパ南大門」(同)の露天ぬる湯小浴槽もかけ流しと思われるので、これはどうかな?

(「パワー温泉 リフレ鶴田店」(同)も含め、宇都宮には意外に湯づかいのいい施設が多い。)

カラン4、シャワーあり、シャンプー・石鹸類なし、ドライヤー不明。

カランもおそらく源泉かと思います。

日曜18時で独占。

【写真 上(左)】 カランも温泉?

【写真 下(右)】 浴槽から脱衣所

ややぬる~ぬるめのお湯はほぼ無色透明でうす茶の浮遊物とこまかな気泡が舞っていて、よわいアワつきもありました。

味不明、石が焦げたような鉱物的な独特な臭い。カルキはほとんど感じられませんでした。

硫酸塩泉系のきしきしとアルカリ泉系のヌルすべととろみが感じられ、やさしい浴感。

鮮度感も充分でなかなかにいいお湯です。

ただ、このときは夏だったのでこの湯温でも快適でしたが、通年非加温となると冬場はどうなるのかな?

F^-=8.4mg/kgが効いているためか浴後はむしろ爽快感が出る泉質だし、脱衣所も半屋外なのでかなり寒いかも・・・。

岩組みから湯滝的に投入するだけで湯温は落ちてしまうし、さらに湯口そばに行けないのも辛いところ。

むしろ、男女浴槽それぞれに湯口か注入口を設けたほうが湯温は保てるかと・・・。

さらに欲をいえば非加温槽と加温槽の2槽ほしいところ。

お湯は悪くないですが、場所がわかりにくいことと、施設構成が露天だけとややハンパなこと、なにより競合が多い点が気がかりです。

施設派は「ヴィラ・デ・アグリ」(ろまんちっく村)や「ベルさくらの湯」、お湯派は「ただおみ温泉」という強敵がいるので、ポジションどりがむずかしいところか?

なにか『ここだけの売り』をつくって、末永くつづいていってほしいお湯です。

〔 源泉名:さくら園の湯 〕

アルカリ性単純温泉(Na・Ca-SO4型) 50.4℃、pH=9.3、300L/min(1,500m掘削揚湯)、成分総計・溶存物質計=0.998g/kg*

Na^+=234.1mg/kg (72.02mval%)、Ca^2+=75.3 (26.57)、Fe^2+=1.9、F^-=8.4、Cl^-=71.5 (14.19)、HS^-=0.3、SO_4^2-=520.4 (76.21)、HCO_3^-=23.5 (2.71)、CO_3^2-=14.4、陽イオン計=314.0、陰イオン計=640.4、メタけい酸=43.6 <H20.7.29分析>

※ mval%は筆者にて算出。端数処理等配慮していないので概数です。

*) 溶存物質計=0.998g/kg、規定成分があと0.002g/mgあればNa・Ca-硫酸塩温泉(含石膏芒硝泉)になれるのに惜しい!

<温泉利用掲示> (脱衣所掲示)

加水:なし 加温:なし 循環利用等:なし 塩素系薬剤使用:あり

この源泉は、100%かけ流しのアルカリ性単純温泉です。

■ブランドグルメ

〔 みやおとめ 〕

地元産コシヒカリを食味計で厳選したお米の地域ブランドで、平成12年から販売されています。

地元以外ではほぼ入手困難で、わたしも食べたことはないですが、農業王国栃木の地元産特選コシ100%のブランド米ですから、きっと美味しいでしょう。

(「JAうつのみや 」HPなどを参考。)

〔 2011/01/10UP (2010/07入湯) 〕

E139.50.17.447N36.36.37.743

【BGM】

HYMN (Barclay James Harvest) - Lyrics English/German

さくら園の湯 (さくら温泉) 「さくらパークゴルフ」

さくら園の湯 (さくら温泉) 「さくらパークゴルフ」住 所 :宇都宮市新里町1113-6

電 話 :028-665-6000

時 間 :10:00~21:00 / 原則無休

料 金 :500円

■ 紹介ページ (栃ナビ)

宇都宮市の郊外に2010/05/01にオープンした「さくらパークゴルフ」併設の温泉施設。(ONKEN21さんの速攻レポあり)

情報がすくなく、最新のるるぶやまっぷるの日帰り温泉ガイドにも載っていません。

位置的には東北道「大谷PA」の北側。

県道22大沢宇都宮線からすこし西に入ったところで、国本中や宝木新里ニュータウンのそば。

県道22からの入口がわかりにくいので、R297から岩原町セブンイレブンの角を東に折れ、1km強走って左手に出てくるヤマト運輸の先の路地(看板あり)を左折したほうがわかりやすいかも。

路地の突き当たりのPに停めましたが、その手前を右に折れて温泉施設前のスペース(5-6台)に停めたほうがベター。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 脱衣所

道の左手は「さくらパークゴルフ」、右手が温泉施設で、なんとなくのんびりとしたところ。

手前の管理小屋で受付、受付の方はとっても親切でした。

料金は入浴のみ500円ですが、「さくらパークゴルフ」はビジタープレー料金一日1200円、午後1000円で、料金内で温泉に入れるのでこれはお得。

メイン浴場とはべつに個室露天もあって、これは1室90分で2,000円。

メイン浴場(大露天風呂)は右手が男湯、左が女湯で隣りあい、竹垣で仕切られています。

構成はシンメトリなので、男女固定制かと・・・。

【写真 上(左)】 脱衣所から

【写真 下(右)】 浴槽-1

浴場はポリカ波板屋根の仮設風。

手前に脱衣所&カランと、すぐおくに仕切なく鉄平石造10人以上の三角形の浴槽ひとつを配置。

手前脱衣所と奥側浴槽部分には屋根が掛けられています

「大露天風呂」というわりにはこぢんまりとしていますが(^^)、それでも庭園仕立てで開放感のあるいい露天です。

【写真 上(左)】 浴槽-2

【写真 下(右)】 湯口は四つ目垣の向こう

奥側、三角形の頂点部分は四つ目垣で遮られ、その向こうに赤茶に色づいた岩組みから(たぶん)源泉が大量かつ湯滝状に流し込まれています。

なので、男湯と女湯の湯口は供用で、湯口のお湯には直接触れられません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 ザンザコの排湯

槽内注排湯はたぶんなく、手前切欠からの豪快な流し出しはキャッチフレーズどおりかけ流しかと思います。

「宇都宮では初の源泉100%かけ流し温泉」というキャッチですが、「ただおみ温泉」(入湯済、未レポ)、「ベルさくらの湯」には(おそらく非加水の)かけ流し槽があるし、「ザ・グランドスパ南大門」(同)の露天ぬる湯小浴槽もかけ流しと思われるので、これはどうかな?

(「パワー温泉 リフレ鶴田店」(同)も含め、宇都宮には意外に湯づかいのいい施設が多い。)

カラン4、シャワーあり、シャンプー・石鹸類なし、ドライヤー不明。

カランもおそらく源泉かと思います。

日曜18時で独占。

【写真 上(左)】 カランも温泉?

【写真 下(右)】 浴槽から脱衣所

ややぬる~ぬるめのお湯はほぼ無色透明でうす茶の浮遊物とこまかな気泡が舞っていて、よわいアワつきもありました。

味不明、石が焦げたような鉱物的な独特な臭い。カルキはほとんど感じられませんでした。

硫酸塩泉系のきしきしとアルカリ泉系のヌルすべととろみが感じられ、やさしい浴感。

鮮度感も充分でなかなかにいいお湯です。

ただ、このときは夏だったのでこの湯温でも快適でしたが、通年非加温となると冬場はどうなるのかな?

F^-=8.4mg/kgが効いているためか浴後はむしろ爽快感が出る泉質だし、脱衣所も半屋外なのでかなり寒いかも・・・。

岩組みから湯滝的に投入するだけで湯温は落ちてしまうし、さらに湯口そばに行けないのも辛いところ。

むしろ、男女浴槽それぞれに湯口か注入口を設けたほうが湯温は保てるかと・・・。

さらに欲をいえば非加温槽と加温槽の2槽ほしいところ。

お湯は悪くないですが、場所がわかりにくいことと、施設構成が露天だけとややハンパなこと、なにより競合が多い点が気がかりです。

施設派は「ヴィラ・デ・アグリ」(ろまんちっく村)や「ベルさくらの湯」、お湯派は「ただおみ温泉」という強敵がいるので、ポジションどりがむずかしいところか?

なにか『ここだけの売り』をつくって、末永くつづいていってほしいお湯です。

〔 源泉名:さくら園の湯 〕

アルカリ性単純温泉(Na・Ca-SO4型) 50.4℃、pH=9.3、300L/min(1,500m掘削揚湯)、成分総計・溶存物質計=0.998g/kg*

Na^+=234.1mg/kg (72.02mval%)、Ca^2+=75.3 (26.57)、Fe^2+=1.9、F^-=8.4、Cl^-=71.5 (14.19)、HS^-=0.3、SO_4^2-=520.4 (76.21)、HCO_3^-=23.5 (2.71)、CO_3^2-=14.4、陽イオン計=314.0、陰イオン計=640.4、メタけい酸=43.6 <H20.7.29分析>

※ mval%は筆者にて算出。端数処理等配慮していないので概数です。

*) 溶存物質計=0.998g/kg、規定成分があと0.002g/mgあればNa・Ca-硫酸塩温泉(含石膏芒硝泉)になれるのに惜しい!

<温泉利用掲示> (脱衣所掲示)

加水:なし 加温:なし 循環利用等:なし 塩素系薬剤使用:あり

この源泉は、100%かけ流しのアルカリ性単純温泉です。

■ブランドグルメ

〔 みやおとめ 〕

地元産コシヒカリを食味計で厳選したお米の地域ブランドで、平成12年から販売されています。

地元以外ではほぼ入手困難で、わたしも食べたことはないですが、農業王国栃木の地元産特選コシ100%のブランド米ですから、きっと美味しいでしょう。

(「JAうつのみや 」HPなどを参考。)

〔 2011/01/10UP (2010/07入湯) 〕

E139.50.17.447N36.36.37.743

【BGM】

HYMN (Barclay James Harvest) - Lyrics English/German

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 渋川温泉 「保科館」 〔 Pick Up温泉 〕

渋川温泉 「保科館」

渋川温泉 「保科館」※ 2009年10月末をもって閉館。以下は営業時のデータ。

住 所 :長野県茅野市北山5513

電 話 :0266-67-2319

時 間 :10:00~19:00(事前確認要)

料 金 :800円

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

なんと、蓼科でもお気に入りのお湯だった渋川温泉「保科館」が2009年10月末をもって閉館していました。

(超マヌケにもいまのいままで知らんかった(泣))

このところ蓼科の未湯源泉攻撃に忙殺されて、足を向けられなかった隙に閉館とは・・・。

十何年も前に日帰りで入って、お湯のよさに魅せられて泊まってしまったこと。

誰もいない温泉プールでハダカで泳ぎ回ったこと。

晩秋の平日、二組しか泊まり客のいない館内で、夜、トイレや浴場に行くのがやたらこわかったこと。

通りかかるごとに吸い寄せられるように入浴を繰り返したこと。

どれもこれも、いまとなってはいい思い出となりました。

蓼科の南側、R299メルヘン街道と並行して走る県道191渋ノ湯堀線沿いには、渋の湯(入湯済、未レポ)、渋御殿湯、渋川、渋・辰野館、明治など古くから知られる温泉が点在し、”奥蓼科温泉郷”と呼ばれています。

北八ヶ岳のゆたかな自然に囲まれ、いずれも落ちついた佇まいをみせています。

渋御殿湯はハイカーや登山客、渋・辰野館はロハス&ネイチャー系、横谷は団体観光客など、ポイントを絞って集客しているのに対し、渋川 「保科館」はいまいちターゲットが絞り切れていない感じはしていました。

(それが逆に、のんびり力の抜けたよさにもつながっていたのですが・・・。)

このお湯は渋川の右岸にあり、”奥蓼科温泉郷”の他の宿とはちがってR299メルヘン街道経由のアプローチとなります。

アプローチは込み入っていますが、R299から出ている誘導看板にしたがって行くと自然に着きます。

渋川を見下ろす高みに立つお宿で、北側には”こまくさ平”と呼ばれる別荘地が広がります。

母屋は新館でなかなか綺麗、廊下を渡ると木造の趣ありすぎの旧館で、わたしはここに泊まりました。

浴場は旧館からさらに渋川に向かって降りていったところ。

木造の長い階段をぎしぎしと音を立て下っていく風情あるアプローチ。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 内湯-1

脱衣所はそこそこゆったり。

内湯は天然の岩?を背追ったもので、天井ひくく窓もちいさく洞窟風呂のよう。

赤みかげ石枠タイル貼7-8人の内湯がひとつ。

【写真 上(左)】 露天入口

【写真 下(右)】 露天からの眺め

扉の外は別世界。一気に開放感あふれる露天が展開します。

石枠コンクリ?敷7-8人の露天とその下に立派な温泉プール、その下が渋川の流れになっています。

プールのよこに赤茶に色づいた湯滝?があって、これは源泉の一部を流しているのだろうと思います。

【写真 上(左)】 露天とプール

【写真 下(右)】 湯滝

温泉プールは晩秋でもお湯が湛えられていて、ぬるめながら入ることができました。

露天からの排湯の流れ込みとべつにパイプからの大量投入。

プールなのにところどころ石灰華がでているのが笑えます。

この投入湯は浴槽のお湯よりぬるく、金気臭がつよくてこげ臭がよわいので別源泉かもしれません。

【写真 上(左)】 クロレラ色のプール

【写真 下(右)】 露天

場所にもよりますがたいてい30~36℃くらいのぬる湯で、光線の加減でクロレラ色にも見える湯色はなかなかインパクトがあります。

プールなので当然水着着用ですが、露天からもふつうに歩いていけるので、何度かハダカで突入し泳いだこと(^^;)があります。

ここには、そんなおおらかな空気が流れていました。

ただ、夏場の一時期はアブが発生するので、露天は戦場と化しますが・・・(笑)

【写真 上(左)】 内湯-2

【写真 下(右)】 内湯の湯口

内湯は茶クリーム色の石灰華と変色のついた岩の湯口からやや熱湯を40L/minほども大量投入し、槽内注排湯不明で切欠からの上面排湯。

掲示やお湯の感じからして文句なしのかけ流しでしょう。

【写真 上(左)】 露天の湯口

【写真 下(右)】 露天の石灰華

露天は岩の上のパイプからの大量投入で、ここも浴槽まわりはところどころ茶クリーム色の石灰華に覆われています。

槽内注排湯不明でプールに向けてのパイプ経由の排湯、ここも掲示やお湯の感じからしてかけ流しかと・・・。

カラン8、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

よほどのトップシーズンでなければたいてい空いています。

【写真 上(左)】 掲示

【写真 下(右)】 やっぱりケロリン桶

湯温は内湯でやや熱め、露天でほぼ適温。

お湯は緑がかった茶色にうすにごり、露天では茶と黒と白の湯の花が大量に舞っています。

重曹味+金気だし味+旨味に微炭酸味さえもまじえた鮮度よい重炭酸土類泉系の味。

つよいこげ臭によわい金気臭が加わってこれも重炭酸土類泉的。

表にはでていませんが、うらでイオウが効いている感じの複雑なお湯です。

成分濃度1.2kg/mgとは思えない重厚さとやわらかさが絶妙に同居し、成分がからだに染み込んでくるような独特な浴感があり、クセになるあと曳き湯です。

温まり感がたいへんにつよく、夏場はときおり水カランの水を浴びながらの入浴。

蓼科ではもっとも温まりのつよいお湯だと思います。

【写真 上(左)】 泉源?-1

【写真 下(右)】 泉源?-2

見た目や表面的な浴感は重炭酸土類泉ですが、うらで硫酸塩があと支えしているので、お湯に奥行きと力感があります。

このあたりのイメージは、群馬の赤城温泉に似ているかな?

酸性泉と硫黄泉がメインの蓼科で、この泉質はするどくキャラが立っています。

石遊の湯も重炭酸土類泉的キャラですがこのお湯とは比較になりません。

あえて近いお湯を挙げるとすれば横谷温泉(入湯済、未レポ)かな・・・?

個人的に重炭酸土類泉が好きなので、よけいに評点が甘くなってしまうのですが、やはり蓼科を代表する名湯といっても差し支えないかと・・・。

このお湯にもう入れないとはかえすがえすも残念、いつか再開して、ふたたびこのすばらしいお湯にまみえることを願ってやみません。

---------------------------------------------

このところ湯づかいのいいお宿がつぎつぎと廃業しています。(鬼怒川の名湯「元湯 星のや」も廃業の情報あり。)

2008年10月1日、観光庁が設立。

観光立国だ、インバウンドだ、観光カリスマだ、アドバイザリー・ボードだと、マスコミ映えのする政策は華ざかりですが、そのかげで観光の基盤を支えるかけがえのない資源が日に日に消え去っていきます。

幾多の不況を乗り越え、何十年もつづいてきたお宿たちがどうしてここ数年で相次いで力つき、瓦解していくのでしょうか。

かつて、ビジネスはFace to Faceで進み交通も不便だったために、ビジネス客は頻繁に地方の宿に泊まりました。

ビジホもカプセルホテルもまだまだ浸透していなかったので、彼らは往々にして温泉宿を常宿とし、それを”役得”として許す風潮がありました。(いまなら出張で温泉宿に泊まったりしたら、ふつうに”コスト管理意識希薄”で人事ポイント-1か・・・(笑))

Webが浸透し、交通は至便になって、よほどの事情がない限り出張は原則日帰り、いや、出張でさえもWeb会議の導入などで減少の一途です。

かつて温泉は「泊まりに行かなければ入れないもの」でしたが、いまは平日、仕事のあとでもふつうにスパ銭で温泉に入ることができます。

しかも、その泉質や湯づかいは有力温泉地に比肩するものさえすくなくありません。(設備は圧倒的にこちらのほうがいい。)

かろうじて残された観光宿泊ニーズは、一部のゲキ高コンセプト旅館と外資を含む大規模資本が展開する365日均一格安料金のゲキ安チェーン宿に吸収されていきます。

廃業ラッシュの背景には、こういったマーケットの構造的な縮小があります。

よくいわれる後継者問題にしても、じつはお宿個別の問題ではなく、宿泊業そのものの将来に希望がもてないから後継者が育たない(育てない)のです。

いうまでもないことですが、すべてのお宿がコンセプト(あるいはデサイナーズ)化し、経営者がカリスマ化し、インバウンド対応することなど、できるはずがありません。

だから、もっと根本的なセーフティーネット(たとえば戸別所得補償制度的な)がどうしても必要になるのでは?

もっとも政府の基本姿勢が、観光業は第一次産業とちがい基幹産業じゃないから優勝劣敗でマーケットに適応した「勝ち組」だけが残ればいい、という方向ならばまったく不要なのかも知れませんが・・・。(でも、地方に対するマーケットニーズはもはや第六次産業にあるので、ほんとはそんなこといってる場合じゃないけどね。)

中心市街地にせよ休耕田にせよ、一度疲弊・荒廃してしまったものをもとに戻すことは容易ではなく、温泉地や観光地もまた然りです。

いくらインバウンドのインフラがととのっても、受け入れ先が疲弊し、荒廃してしまってはなんの意味もありません。

期待される中国人観光客にしても、現時点で彼らの多くが求めるアメニティは和風旅館ではなくホテル型で、和食会席ではなくバイキングです。(彼らの食べる量からすると、ちんまりとした和風懐石ではとても満足できない。だから鬼怒川や塩原のバイキング箱形ホテルは期せずして(?)彼らのニーズに合っている。)

もちろん日本通観光客として成熟してくれば、『YOKOSO! JAPAN』的な、和風旅館で会席料理というニーズも当然求められてくるでしょうが、それはたぶんまだ先のはなし。

観光地の今後の成否にとって、いまが本当の正念場だと思うのですが・・・。

■Bienvenido a Japon-YOKOSO! JAPAN-ようこそ日本

〔 源泉名:渋川温泉3号泉と渋川温泉の混合泉 〕

Na-硫酸塩・炭酸水素塩・塩化物温泉 41.9℃、pH=6.14、湧出量不明、成分総計=1291mg/kg

Na^+=218.9mg/kg、Mg^2+=8.3、Ca^2+=19.1、Al^3+=2.3、Fe^2+=4.4、Cl^-=107.8、HS^-=-、SO_4^2-=256、HCO_3^-=263.0、陽イオン計=298.1、陰イオン計=628.7、メタけい酸=117.4、メタほう酸=8.3、遊離炭酸=238.0、硫化水素=痕跡 <H6.4.21分析>

※ 以前露天で話し込んだ常連さん(お湯がいいのでちょくちょく茅野から入りにきているとのこと)によると、掘削泉を含む源泉を何本か混合して湯温調節しているそうです。

じっさい、お宿の周辺にはいくつか泉源?らしきものがありました。

<温泉利用掲示>

ここの館内温泉は全部かけ流し天然温泉です。ゆっくりお入り下さい。

加水:なし 加温:なし 源泉かけ流し(放流式) 殺菌剤使用:なし

〔 2011/01/08UP (2006/09入湯) 〕

E138.18.2.072N36.2.10.529

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

〔 温泉地巡り 〕 やぶ(藪)塚温泉

久しぶりに『温泉地巡り』シリーズです。

〔やぶ(藪)塚温泉について〕

<プロフィール>

老舗の湯宿数軒からなるやぶ塚温泉は、東毛エリア随一の歴史ある温泉地です。

さしもの広大な関東平野もこのあたりまでくるとようやく丘陵をまじえ、ここもなだらかな丘陵のはざまにあります。

周辺には木枯紋次郎ゆかりの三日月村、マニアックなジャパンスネークセンター(個人的にはかなり面白かった(笑))に旧石器時代の岩宿遺跡など、多彩な観光資源があります。

【写真 上(左)】 アプローチのサイン

【写真 下(右)】 温泉街

このあたりの名物は紅こだますいか。たくあんや大根干しの味のよさにも定評があります。

かつては東毛を代表する温泉地であったやぶ塚温泉も、近年はマスコミはおろか温泉好きのあいだで語られることも稀になりました。

のどかな農村風景となかなかに滋味のあるお湯、古い歴史と個性的な観光資源をもつ温泉地なので、あらたな活路を見いだしてほしいものです。

<歴史>(温泉神社境内の掲示などを参考)

「その昔、やぶ塚の地では、巨石の割れ目からこんこんと湯が湧きいで、里人は病を治す湯場としてつかっていた。ある日、葦毛の馬が飛来し、一声高くいななくと(一説に、湯に飛び込むと)、嵐を巻き起こしつつ天に舞い上がり、それ以来、やぶ塚のお湯は冷泉に変わってしまった。

里人は嘆き悲しんだが、村の古老の夢枕に薬師如来が現われ、『悲しむことはない、この水を温めて湯浴みすれば、万病がたちどころに治り長寿をまっとうできる。』とのお告げがあった。これをきいた行基上人は、やぶ塚のお湯の効能を各地に広く伝えられた。」

この説話をうけて、やぶ塚温泉の開湯は天智天皇の御代、行基上人によるものとされています。

また新田義貞が鎌倉攻めの折、兵士を湯治させたことにちなみ、”新田義貞公の隠し湯”とも伝えられる、趣ふかい歴史に彩られた古湯です。

これらの歴史を物語るように背後の山裾には温泉神社(かつては湯権現と呼ばれ、本尊は薬師如来だったらしい)が祀られています。

【写真 上(左)】 藪塚温泉神社

【写真 下(右)】 温泉神社の額

近代のやぶ塚温泉の沿革がなかなかとれないので、ここからは勝手な推測です。

やぶ塚温泉のある旧藪塚本町は、桐生・太田・伊勢崎など北関東有数の物産の集散地に囲まれていたため、多くの旅客を迎えたものと思われます。

また、これらの街の奥座敷としてつかわれたことも容易に想像できます。

【写真 上(左)】 温泉の縁起書

【写真 下(右)】 温泉神社から温泉街

また、東京方面からの交通の便も比較的よかったので、週末の温泉旅行先としても手頃だったのでは?

近年、温泉地の人気が山奥の秘湯にシフトし、社用や地域の宴会需要も減少して、平地の温泉地には厳しい時代となりました。

また、桐生・太田・伊勢崎など近くの都市に手軽に入れる日帰り温泉施設ができたことも、逆風になっていると思われます。

ここらへんの立地環境は、西毛の八塩温泉に共通したものがあるように思います。

【写真 上(左)】 厳理水の泉源

【写真 下(右)】 温泉標識 (厳理水)

【写真 上(左)】 厳理水の分析書

【写真 下(右)】 渋い街灯

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、藪塚温泉で利用源泉3(内 自噴1、動力2)となっています。

また、やませみさん提供のデータでは下記の4源泉。

1.厳理水

規定泉(Si,NaHCO3)(Na-HCO3型) -℃ pH=8.6 蒸発残留物=0.37g/kg

2.藪塚館の湯

規定泉(Si)(Na-HCO3型) 16.3℃ pH=7.3 成分総計=0.46g/kg

3.福寿館の湯

規定泉(Si)(Ca-HCO3型) -℃ pH=7.4 蒸発残留物=0.15g/kg

4.ホテルふせじま

規定泉(Si,NaHCO3) -℃ pH=-

1は「開祖 今井館」(立ち寄り不可)および「ホテルふせじま」(入湯済、未レポ)、2は「湯元 藪塚館」(立ち寄り可)、3は「福寿館」(営業状況不明)で利用していると思われます。

太田市の公式HPによると、現在温泉を利用している旅館は、「ホテルふせじま」「今井館」「藪塚館」の3軒なのでこれで源泉数と合致します。

ただ、「ホテルふせじま」にはふたつの浴場があって、あきらかにお湯のイメージがちがったので、どちらかは自家源泉をつかっているかもしれません。(掲示分析書はどちらも「厳理水」)

【写真 上(左)】 藪塚館

【写真 下(右)】 藪塚館の渋い館内

【写真 上(左)】 藪塚館の男湯

【写真 下(右)】 藪塚館の女湯

やぶ塚温泉の泉質名は以前からナゾが多く、いろいろな資料に記載された泉質は多岐におよびます(下記)。

重炭酸泉 / 弱アルカリ炭酸泉 / メタケイ酸・炭酸水素ナトリウム含有 / 含炭酸重曹泉 / 炭酸水素塩泉 / 含メタケイ酸-炭酸水素泉 etc...

泉質名表記のむずかしい規定泉が複数源泉があるために、このような混乱が生じているかと思います。

なお、厳理水の泉源は温泉神社のわきにあります。

【写真 上(左)】 ホテルふせじま

【写真 下(右)】 ホテルふせじまの「あさひの湯」

【写真 上(左)】 ホテルふせじまの「長者の湯」の内湯

【写真 下(右)】 ホテルふせじまの「長者の湯」の露天

やぶ塚温泉は「湯元 藪塚館」と「ホテルふせじま」(未レポ)に入湯していて、重曹系の清澄なツルすべ湯を想像していましたが、金気や硫酸塩を交えたかなり複雑なもの。

ともに循環ながら渋い個性をもち、古湯の名に恥じないおくの深いお湯だと思います。

〔 2011/01/08UP 〕

〔やぶ(藪)塚温泉について〕

<プロフィール>

老舗の湯宿数軒からなるやぶ塚温泉は、東毛エリア随一の歴史ある温泉地です。

さしもの広大な関東平野もこのあたりまでくるとようやく丘陵をまじえ、ここもなだらかな丘陵のはざまにあります。

周辺には木枯紋次郎ゆかりの三日月村、マニアックなジャパンスネークセンター(個人的にはかなり面白かった(笑))に旧石器時代の岩宿遺跡など、多彩な観光資源があります。

【写真 上(左)】 アプローチのサイン

【写真 下(右)】 温泉街

このあたりの名物は紅こだますいか。たくあんや大根干しの味のよさにも定評があります。

かつては東毛を代表する温泉地であったやぶ塚温泉も、近年はマスコミはおろか温泉好きのあいだで語られることも稀になりました。

のどかな農村風景となかなかに滋味のあるお湯、古い歴史と個性的な観光資源をもつ温泉地なので、あらたな活路を見いだしてほしいものです。

<歴史>(温泉神社境内の掲示などを参考)

「その昔、やぶ塚の地では、巨石の割れ目からこんこんと湯が湧きいで、里人は病を治す湯場としてつかっていた。ある日、葦毛の馬が飛来し、一声高くいななくと(一説に、湯に飛び込むと)、嵐を巻き起こしつつ天に舞い上がり、それ以来、やぶ塚のお湯は冷泉に変わってしまった。

里人は嘆き悲しんだが、村の古老の夢枕に薬師如来が現われ、『悲しむことはない、この水を温めて湯浴みすれば、万病がたちどころに治り長寿をまっとうできる。』とのお告げがあった。これをきいた行基上人は、やぶ塚のお湯の効能を各地に広く伝えられた。」

この説話をうけて、やぶ塚温泉の開湯は天智天皇の御代、行基上人によるものとされています。

また新田義貞が鎌倉攻めの折、兵士を湯治させたことにちなみ、”新田義貞公の隠し湯”とも伝えられる、趣ふかい歴史に彩られた古湯です。

これらの歴史を物語るように背後の山裾には温泉神社(かつては湯権現と呼ばれ、本尊は薬師如来だったらしい)が祀られています。

【写真 上(左)】 藪塚温泉神社

【写真 下(右)】 温泉神社の額

近代のやぶ塚温泉の沿革がなかなかとれないので、ここからは勝手な推測です。

やぶ塚温泉のある旧藪塚本町は、桐生・太田・伊勢崎など北関東有数の物産の集散地に囲まれていたため、多くの旅客を迎えたものと思われます。

また、これらの街の奥座敷としてつかわれたことも容易に想像できます。

【写真 上(左)】 温泉の縁起書

【写真 下(右)】 温泉神社から温泉街

また、東京方面からの交通の便も比較的よかったので、週末の温泉旅行先としても手頃だったのでは?

近年、温泉地の人気が山奥の秘湯にシフトし、社用や地域の宴会需要も減少して、平地の温泉地には厳しい時代となりました。

また、桐生・太田・伊勢崎など近くの都市に手軽に入れる日帰り温泉施設ができたことも、逆風になっていると思われます。

ここらへんの立地環境は、西毛の八塩温泉に共通したものがあるように思います。

【写真 上(左)】 厳理水の泉源

【写真 下(右)】 温泉標識 (厳理水)

【写真 上(左)】 厳理水の分析書

【写真 下(右)】 渋い街灯

<温泉>

takayamaさんの「群馬の温泉ページ」に掲載されている県薬務課作成の温泉統計(平成11年度温泉利用状況)によると、藪塚温泉で利用源泉3(内 自噴1、動力2)となっています。

また、やませみさん提供のデータでは下記の4源泉。

1.厳理水

規定泉(Si,NaHCO3)(Na-HCO3型) -℃ pH=8.6 蒸発残留物=0.37g/kg

2.藪塚館の湯

規定泉(Si)(Na-HCO3型) 16.3℃ pH=7.3 成分総計=0.46g/kg

3.福寿館の湯

規定泉(Si)(Ca-HCO3型) -℃ pH=7.4 蒸発残留物=0.15g/kg

4.ホテルふせじま

規定泉(Si,NaHCO3) -℃ pH=-

1は「開祖 今井館」(立ち寄り不可)および「ホテルふせじま」(入湯済、未レポ)、2は「湯元 藪塚館」(立ち寄り可)、3は「福寿館」(営業状況不明)で利用していると思われます。

太田市の公式HPによると、現在温泉を利用している旅館は、「ホテルふせじま」「今井館」「藪塚館」の3軒なのでこれで源泉数と合致します。

ただ、「ホテルふせじま」にはふたつの浴場があって、あきらかにお湯のイメージがちがったので、どちらかは自家源泉をつかっているかもしれません。(掲示分析書はどちらも「厳理水」)

【写真 上(左)】 藪塚館

【写真 下(右)】 藪塚館の渋い館内

【写真 上(左)】 藪塚館の男湯

【写真 下(右)】 藪塚館の女湯

やぶ塚温泉の泉質名は以前からナゾが多く、いろいろな資料に記載された泉質は多岐におよびます(下記)。

重炭酸泉 / 弱アルカリ炭酸泉 / メタケイ酸・炭酸水素ナトリウム含有 / 含炭酸重曹泉 / 炭酸水素塩泉 / 含メタケイ酸-炭酸水素泉 etc...

泉質名表記のむずかしい規定泉が複数源泉があるために、このような混乱が生じているかと思います。

なお、厳理水の泉源は温泉神社のわきにあります。

【写真 上(左)】 ホテルふせじま

【写真 下(右)】 ホテルふせじまの「あさひの湯」

【写真 上(左)】 ホテルふせじまの「長者の湯」の内湯

【写真 下(右)】 ホテルふせじまの「長者の湯」の露天

やぶ塚温泉は「湯元 藪塚館」と「ホテルふせじま」(未レポ)に入湯していて、重曹系の清澄なツルすべ湯を想像していましたが、金気や硫酸塩を交えたかなり複雑なもの。

ともに循環ながら渋い個性をもち、古湯の名に恥じないおくの深いお湯だと思います。

〔 2011/01/08UP 〕

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 足利市温泉(四代地温泉) 「足利市温泉スタンド」 〔 Pick Up温泉 〕

足利市温泉(四代地温泉) 「足利市温泉スタンド」

足利市温泉(四代地温泉) 「足利市温泉スタンド」住 所 :栃木県足利市松田町

電 話 :0284-20-2104(足利市企画政策課)

時 間 :10:00~18:00

料 金 :10円/10L・100円/100L

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (ポータルサイト【 足利民 】)

足利の山のなかにある地味な温泉スタンド。

場所は県道218名草坂西線の「猪子トンネル」名草側手前。

右カーブで受けたところなのでわかりやすいですが、夜間は照明がないので要注意。

日暮れて到着、終了の18:00まではまだ間があったので10円/10Lで手湯だけでもしようと思いましたが、分析書を写しているときに妙になれなれしい野犬があらわれて、なんとなくうす気味が悪かったので手湯を断念して撤収(泣)。

泉源は「猪子トンネル」わきのタンクがあるところかと思います。

足利市東砂原後町のスパ銭「幸の湯」でこのお湯をローリー使用しているという情報があります。

HPにその旨の案内がでていなかったので、さきほどTEL確認すると「松田の方の温泉を運んできて露天風呂でつかっています。」とのことなので、いまでも入れるよう。

折をみて入ってみたいと思います。

温泉みしゅらん掲示板2001/12/26付のONKEN21さんの情報によると、この源泉は「平成7年7月掘削開始、8年7月に地下1500Mにて掘り当てたもので、平成12年オープン予定だった『簡易保険総合レジャーセンター』に引湯する予定だった」そうですが計画自体がとん挫し、平成9年3月8日からこの温泉スタンドでの提供がつづいているのみ。

しかし、めぼしい観光地も景勝地ないこんな山の中に、よくぞ巨費を投じるリゾート開発を計画したものです。

足利市は「既に温泉掘削、調整池整備など5億円を投入した」(同上)そうですから、「市民の福利、健康増進」などのお題目のもと、近くに大きな集落もなく大して利用者も見込めないここで温泉スタンドをつづけざるを得ないのでは?

なお、足利市で現在入浴できる温泉は、足利地蔵の湯「東葉館」、足利鹿島園温泉がありともに日帰り可。

湯ノ沢温泉(松泉閣)、鶏足寺温泉、大川戸鉱泉、高松鉱泉、足利名草温泉などは廃業もしくは現況不明となっています。

〔 源泉名:四代地温泉 〕(新分析/現地掲示)

単純温泉(Na・Ca-HCO3型) 30.0℃、pH=8.14、191.1L/min(1,200m掘削揚湯)、成分総計=0.276g/kg

Na^+=44.1mg/kg (61.27mval%)、Mg^2+=4.0 (10.54)、Ca^2+=16.5 (26.36)、Fe^2+=0.4、F^-=0.3、Cl^-=4.6 (4.27)、HS^-=0.1、SO_4^2-=1.6、HCO_3^-=174.3 (93.93)、CO_3^2-=0.0、陽イオン計=66.7 (3.13mval)、陰イオン計=180.9 (3.04mval)、メタけい酸=26.2、メタほう酸=0.2、遊離炭酸=2.3、硫化水素=0.0 <H20.2.12分析>

〔 源泉名:四代地温泉 〕(旧分析/温泉みしゅらん掲示板2001/12/26付ONKEN21さん投稿より引用)

単純温泉 34.0℃、pH=8.0、108.8L/min、蒸発残留物(ER)=257.4mg/kg

Na^+=51.6mg/kg、Mg^2+=4.2、Ca^2+=15.0、Fe^2+=3.1、F^-=0.4、Cl^-=4.9、HS^-=0.6、SO_4^2-=1.2、HCO_3^-=200.7、陽イオン計=76.0、陰イオン計=207.8、メタけい酸=33.5、メタほう酸=1.4 <H8.8.8分析>

〔 2011/01/08UP (2010/12訪問) 〕

E139.25.48.377N36.24.44.692

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」 〔 Pick Up温泉 〕

祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」

祢宜ノ畑温泉(大沢里温泉) 「やまびこ荘」※ 2010年9月1日より耐震補強工事及び改修工事により休業中。2011年春再開予定。

住 所 :静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里150

電 話 :0558-58-7153

時 間 :12:00~17:00 (宿泊客ないときは~16:30)

料 金 :500円

■ オフィシャルHP

■ 紹介ページ (@nifty温泉)

■ 紹介ページ (BIGLOBE温泉)

■ 紹介ページ (じゃらん観光ガイド)

■ 紹介ページ (西伊豆町観光ガイド)

■ 紹介ページ (温泉みしゅらん)

西伊豆町営の小学校を転用したお宿が日帰り対応しているもので名湯の誉れ高いお湯。

ふつう、祢宜ノ畑温泉(ねぎのはたおんせん)と呼ばれていますが、表記は袮宜の畑温泉、祢宜ノ畑温泉、祢宜之畑温泉、禰宜ノ畑温泉、禰宜之畑温泉など揺れまくっています。

ちなみに、字名は「袮宜ノ畑」、分析書(当時)の表記は「ねぎの畑温泉」、地図(昭文社)上の表記は「祢宜之畑温泉」、バス停名は「ねぎの畑」です。

公式HPや公的資料では、「祢宜ノ畑温泉」という温泉地名はつかわれておらず、「やまびこ荘」の現HPに掲載されている分析書の源泉名は「大沢里(おおそうり)温泉」となっていますが、「大沢里温泉」でWeb検索してもほとんどヒットしません。

西伊豆、堂ヶ島の南、大浜海岸のあたりから仁科川沿いに天城連山に分け入る県道59伊東西伊豆線。

仁科の集落を抜け、山道を溯ること数kmで祢宜ノ畑の集落に到達します。ここは平家の落人伝説ものこると云われるほど山ぶかいところ。

伊豆は”海”のイメージがありますが、南・西伊豆から中伊豆にかけてはかなりの深山。

県道59伊東西伊豆線をそのまま走ると、仁科峠、風早峠を越えて湯ケ島に抜けられますが、狭隘幅員でブラインドだらけのワインディングが延々とつづくので、運転に不慣れな方にはおすすめできません。

ここは昭和48年に閉校した大沢里小学校の校舎を利用して、昭和51年に開設された宿泊施設です。

入口は狭い坂道で、学校のシンボルツリーだったと思われる大きな松の木を回りこむように進むと裏手に昔の校庭が広がり、ここは現在Pになっています。

【写真 上(左)】 玄関

【写真 下(右)】 入口

学校の面影を色濃くのこす木造2層の建物。

玄関にはいまでも「大沢里小学校」の看板がかかっています。

入ってすぐ右手の事務室で受付。

館内はどこもかしこもピカピカに磨き上げられて、模範的なメンテナンス。

もちろん利用する側にもきびしい校則(^^)が定められています。

(「青少年の健全な体と心を育成するため、宿泊を通じ徳操を養う場」であります。)

【写真 上(左)】 廊下&客室

【写真 下(右)】 客室

かつての教室が客室になっていますが、どこをみても学校をしのぶ雰囲気にあふれています。

「温泉みしゅらん」によると、事務室裏手の旧職員室が改装されて浴室になっているらしく、手前が男湯、おくが女湯。

館内には簡易郵便局も併設されています。

廊下を渡ったおくにある25mプールも温泉使用とはおどろき。(別途200円、循環ろ過器・塩素使用、ここは入らず。)

【写真 上(左)】 プール

【写真 下(右)】 プールの湯口

広くはないですが、西日が射し込む趣のある浴室。

右手に石枠石敷側面タイル造1人の小浴槽と、左手に檜造り3-4人の主浴槽がとなりあっています。

(女湯には岩風呂があるらしい。)

【写真 上(左)】 浴場入口

【写真 下(右)】 脱衣所

カラン3(5?)、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

カランも温泉だと思います。

平日16時で男女湯とも終始独占。この名湯をじっくりと堪能できました。

【写真 上(左)】 小浴槽-1

【写真 下(右)】 小浴槽-2

小浴槽は60℃の熱湯のカラン(注入)と非加温のカラン、主浴槽も60℃の熱湯カラン(注入)と非加温カランがあり、すべてのカランは源泉でしょう。

熱湯カランを開けるときは非加温カランを閉める(&その逆)旨の掲示。

(通常は非加温カランが”開”、熱湯カランが”閉”)

非加温カランはともに30℃台後半で、小浴槽は全開で25L/min、主浴槽で同30L/min程度。

両槽とも槽内排湯はなく、小浴槽から主浴槽に流し込んで主浴槽から潤沢にオーバーフローするかけ流し。

【写真 上(左)】 主浴槽

【写真 下(右)】 ザンザコのオーバーフロー

行ったときは、両槽とも37℃くらいの絶妙な湯温で、熱湯カランは止まっていて小浴槽&主浴槽の非加温カランが半分くらい開けられていたので、そのまま入りました。

【写真 上(左)】 小浴槽の非加温カラン

【写真 下(右)】 主浴槽の非加温カラン

無色透明で澄み切ったお湯には浮遊物なく、湯中の指先が力づよく発光しています。

主浴槽では湯口そば、小浴槽では全槽で気泡がただよい、主浴槽で少量、小浴槽では潤沢なアワつきがあります。

小浴槽のアワつき量は伊豆でも屈指だと思います。

【写真 上(左)】 熱湯カラン

【写真 下(右)】 男湯

はっきりとした芒硝塩味でスルスルと喉ごしよく美味。四万の塩之湯飲泉所あたりの味に似ているかな?。

おだやかで甘い石膏臭。

きしきしとヌルすべとつよいとろみがいりまじる複雑な湯ざわりで、小浴槽では大量アワつきによるぬるぬるも・・・。

【写真 上(左)】 主浴槽から小浴槽

【写真 下(右)】 小浴槽から主浴槽

なんだかわからんがすこぶる軽いお湯で、浴中、からだへの負担をまったく感じません。

やわらかくやさしい絶妙の入りごこちでいきなりトリップ(笑)し、いつまでも入っていたい衝動に駆られます。

浴中ほとんどほてりはないものの浴後のあたたまりがものすごく、そのあとおもむろにすこ~んと抜けたような切れのよい爽快感につつまれます。

石膏泉にはときに絶妙な浴感をもたらす神がかり的名湯がありますが、ここもそんな一湯かと・・・。

一郷一会の100名湯選定・入替では、たいてい各自の温泉観を賭けた(笑)はげしい議論が交わされますが、ここはめずらしくほとんど異論なくして全員一致で決まったもの。

【写真 上(左)】 ケロリン桶

【写真 下(右)】 泉源?

現分析書をみると、使用源泉もしくは源泉名がかわっているらしい。(源泉所在地は、ねぎの畑字小沢1295で同一。ただし、泉質名も変わっている。)

現在改修工事で休業中なので、来春の再開を待って再訪してみたいと思います。

なお、ここは西伊豆町の5つの町営浴場(堂ヶ島温泉「沢田公園露天風呂」、「なぎさの湯」、「せせらぎの湯」、祢宜ノ畑温泉「町営やまびこ荘」、浮島温泉「しおさいの湯」)が1,000円で利用できる温泉手形「風呂奉行」(半年有効)の対象施設でしたが、現在販売を休止している模様。

〔 源泉名:ねぎの畑温泉(町営温泉4号泉) 〕

含芒硝石膏泉(Ca・Na-硫酸塩温泉) 39.3℃、pH=8.7、1,100L/min(動力 無)、総計=2079mg/kg

Na^+=142.2mg/kg (21.18mval%)、Ca^2+=459.7 (78.55)、Fe^2+=0.003、Cl^-=54.86 (5.34)、SO_4^2-=1295 (93.06)、HCO_3^-=18.86、陽イオン計=604.7 (29.20mval)、陰イオン計=1379 (28.97mval)、メタけい酸=93.22 <S47.4.28決定>

(参考/現分析書)〔 源泉名:大沢里温泉(大沢里3号) 〕

Ca-硫酸塩温泉 38.7℃、pH=8.7、886L/min(掘削自噴)、成分総計=1.730g/kg

Na^+=112.0mg/kg (19.40mval%)、Ca^2+=402.9 (80.08)、Cl^-=41.3 (4.66)、SO_4^2-=1130 (94.50)、陽イオン計=519.5 (25.10mval)、陰イオン計=1179 (24.96mval)、メタけい酸=31.6 <H14.7.22分析>

<温泉利用掲示(HPより)>

天然かけ流し温泉です。

かけ流しでろ過器を使用していないため、毎日洗い場はもちろんお湯を抜き湯船も掃除しています。

○ 一郷一会100名湯(by takayamaさん)

■ブランドグルメ

〔 つんつん漬 〕

大沢里の「わさびの駅」で販売されている名物漬物。

静岡県特産の「活活」生わさびを特殊製法により醤油や白醤油に漬けたもの。

わさびと数の子を本漬ダシで漬け込んだ「数の子のつんつん漬」は、第54回全国水産加工たべもの展にて農林水産大臣賞を受賞しています。

(「(有)静岡研味」HPなどを参考。)

〔 2011/01/04UP (2008/07入湯) 〕

E138.49.44.612N34.48.34.385

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 石和温泉 「旅館 文寿荘」 〔 Pick Up温泉 〕

石和温泉 「旅館 文寿荘」

石和温泉 「旅館 文寿荘」住 所 :山梨県笛吹市石和町山崎132-30 (旧 東八代郡石和町)

電 話 :055-262-2915

時 間 :14:00~21:00(要事前確認)

料 金 :500円/2h

■ 紹介ページ (石和温泉旅館協同組合)

■ 紹介ページ (社団法人やまなし観光推進機構)

■ 紹介ページ (山梨の温泉宿(求人ジャーナル社))

石和にある15室の中規模な湯宿が安価で日帰り対応するもので、読みは”ぶんじゅそう”。

石和温泉には日帰り可の宿がけっこうありますが、料金4ケタが多いので500円で入れるここは貴重です。

場所は石和の中心部を流れる近津用水沿い。交通量がすくなく閑かな一画。

Pは建物よこにあります。

【写真 上(左)】 近津用水

【写真 下(右)】 浴場入口

外観・館内ともなんとなく公共の宿的なつくり。

ロビー左手が浴場で、左が男湯、右が女湯でおのおの内湯ひとつとシンプルなもの。

脱衣所はけっこうゆったり。二面採光のあかるい浴場も広めのスペースどりでつかい勝手よし。

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 男湯の浴槽-1

黒みかげ石枠タイル貼7-8人の楕円形の浴槽にうす茶&白に色づいた石の湯口から相当量を投入、槽内注排湯はみあたらずちょうどオーバーフローがはじまるところ。

お湯の感じからしてもかけ流しのような・・・。

【写真 上(左)】 男湯の浴槽-2

【写真 下(右)】 湯口

カラン5位、シャワー・シャンプーあり、ドライヤーなし。

土曜15時で男女湯とも独占。

【写真 上(左)】 きっちりオーバーフロー

【写真 下(右)】 湯口&湯色

ほぼ適温のお湯はわずかに翠がかって白い浮遊物が浮かびます。

微塩味微芒硝味に、よわめながら思いがけず樹脂系のアブラ臭が感じられます。

ヌルすべのやわらかなお湯で、湯中の指先がよわく青白に発光して、硫酸塩の特徴もでているような気がします。

集中配湯泉使用と思われさほど期待もせずに入りましたが、思いのほか満足度の高いお湯で石和温泉の地力を実感。

派手さはないですが、渋~いお湯をおちついた雰囲気で味わえる大人向けの湯宿だと思います。

【写真 上(左)】 ケロリン桶

【写真 下(右)】 新源泉湧出のポスター

分析書は2種類の掲出がありました。

分析書に「石和温泉 新源泉湧出67℃」のシールが貼ってあったので、新源泉を含む石和温泉管理事務所の集中配湯泉をつかっている可能性大。

「ふえふき旬感ネット」HPによると、管理事務所には6本の源泉が集められ各地区に配湯されているそうで、管理事務所のHPによると6本の源泉スペックは下記のとおり。

第1号源泉 深度185m 564L/分 28.4℃

第2号源泉 深度168m 250L/分 43.0 ℃

第3号源泉 深度175m 612L/分 40.7℃

第4号源泉 深度185m 12.3L/分 25.9℃

第5号源泉 深度190m 384L/分 63.6℃

第6号源泉 深度800m 355L/分 70.3℃

新源泉(第6号源泉)は、石和温泉管理事務所(笛吹市石和町川中島1607)よこで2002(平成14)年5月1日に掘削完了(自噴)したもので、ふつう「泉温67℃、湯量340 L/分」と紹介されているもの。

新源泉をつかう「いさわ源泉足湯ひろば」の足湯(足湯なのに有料200円 ^^; )で分析書をゲットしたハズだがみつからず・・・(^^;)

また、県HPによると「(石和の)温泉事業は、昭和40年10月県企画開発部より移管されて以来源泉の保護と観光地振興の見地から公営企業として営業しており、昭和47年10月から流れ放しを循環方式とし」とあるので循環集中管理をしているようにも思えますが、このお湯を含め、石和共同泉でかけ流しっぽいお湯にいくつか入っているので詳細不明。

〔 源泉名:県営石和温泉 〕

単純温泉(Na-Cl・HCO3型) 泉温不明、pH=9.0、湧出量不明、総計=351.5mg/kg

Na^+=77.37mg/kg (83.57mval%)、Ca^2+=9.215 (11.44)、Cl^-=79.73 (48.06)、HS^-=0.645、SO_4^2-=42.83 (19.05)、HCO_3^-=79.69 (27.91)、陽イオン計=93.92 (4.025mval)、陰イオン計=214.7 (4.680mval)、メタけい酸=33.17、メタほう酸=6.206、遊離炭酸=3.217、硫化水素=0.007、Rn=0.41M.E.(マッヘ単位/kg) <S42.2.23決定>

〔 源泉名:不明 〕

単純温泉(Na-Cl・SO4型) 57.0℃、pH=8.2、湧出量不明、総計=870.6mg/kg

Na^+=250.0mg/kg (84.64mval%)、Ca^2+=36.02 (13.98)、Cl^-=314.7 (65.98)、HS^-=1.180、SO_4^2-=158.5 (26.86)、HCO_3^-=51.81 (6.31)、陽イオン計=291.3 (12.84mval)、陰イオン計=517.7 (13.45mval)、メタけい酸=49.64、メタほう酸=15.52、遊離炭酸=0.498、硫化水素=0.085、Rn=0.12M.E.(マッヘ単位/kg) <S38.4.9調査>

<温泉利用掲示(紹介ページ(石和温泉旅館協同組合)より)>

「心安らぐ閑静な佇まいと豊富な湯量でかけ流し温泉」

■ブランドグルメ

〔 石和富士見の桃 〕

フルーツ王国山梨は、桃の生産量も日本一です。

旧石和町でも富士見地区を中心に栽培され、笛吹市でも桃の花がいちばん早く咲くエリアとして知られています。

山梨で栽培される桃の品種は多彩ですが、JAふえふきHPによると石和の桃は「果肉はしまり乳白色な『日川白鳳』、果肉がち密で甘く多汁な『白鳳』、大玉で果皮が鮮紅色の『浅間白桃』などが代表品種」と思われます。

(詳細品種と収穫時期は→こちら(直売所 → 富士見支所直売所))

(「ふえふき旬感ネット」HPなどを参考。)

〔 2011/01/04UP (2007/07入湯) 〕

E138.38.42.520N35.39.15.820

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 咲花温泉 「柳水園」 〔 Pick Up温泉 〕

咲花温泉 「柳水園」

咲花温泉 「柳水園」住 所 :新潟県五泉市大字佐取7241

電 話 :0250-47-2121

時 間 :時間要問合せ

料 金 :400円(現在は500円?)

■ 紹介ページ (咲花温泉旅館協同組合)

下越、阿賀野河畔にある咲花温泉は、10軒にも満たないこぢんまりとした温泉場です。

「咲花温泉」の由来は、その昔このあたりが「先花地」と呼ばれ、湯花が噴出していたことによるもの。

R49を津川方面から来ると阿賀野川の対岸に温泉宿が見えますが、橋がなく6㎞ほども回り道してのアプローチ。

通り抜ける道もないので喧噪とは無縁。

すぐそばをJR磐越西線が走り、温泉街のよこにある咲花駅も風景にとけこんでいます。

のどかでほのぼのとした風情の温泉地で、このまま泊まりたい衝動にかられました。

しっとりと落ち着いた感じの旅館が多く、寂れた旅館が少なく温泉地としてまとまりのある雰囲気は、ロケーションは異なるもののなんとなく松之山に似ています。

良質なお湯をバックボーンに地道に固定客を集客している感じ。

どこもかけ流しということで迷いましたが、やませみさん宿泊レポのあった「柳水園」にしました。安いし・・・。(^^;

駐車場まで行った「一水荘」も赤い橋に柳の木、和風情緒溢れる佇まいが素敵で、泊まるならこちらもいいかも。

咲花の多くの宿は阿賀野川の眺めを売りにしていますが、ここは川からやや離れています。

その分、お湯のよさで知られ、温泉好きの固定客の根強い支持を得ているようです。

ふるくから文人墨客に愛された宿で、「柳水園」の命名は、文壇の巨匠、尾崎士郎によるもの。(「柳都新潟と阿賀野川の水と柳のイメージから名づけられたものです。」とのこと。)

駐車場からイオウ臭がただよい、期待が高まります。

外観、館内とも地味な感じの旅館ですが、何となくおちつきます。

廊下のおく、手前が男湯、おくが女湯。

【写真 上(左)】 男湯

【写真 下(右)】 女湯

浴室は広くはないもののおちついた居ごこちのいいもので、石枠タイル貼3-4人の内湯のみをシンプルに配置。

味のある陶製のつぼの湯口から熱湯を30L/minほども大量投入ながら、しっかりコップが置いてあるので源泉でしょう。

女湯は小便小僧を乗せた鯉の湯口から、こちらも大量投入のかけ流しです。

槽内排湯はなく、湯船フチ全面からの潔いまでの源泉かけ流しは圧巻。

カラン2、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日15時で2人。

【写真 上(左)】 男湯の湯口

【写真 下(右)】 女湯の湯口

かなり熱めのお湯は、きもち翠がかった透明で黒い浮遊物が浮かびます。

明瞭なたまご味苦味にしぶ焦げイオウ臭。

ツルすべともヌルすべともちがう、硫黄泉特有のするするとした湯ざわり。

浴後、硫化鉄のためか指先が黒くなりました。

ばっちりでているイオウも優ですが、そのうらでいぶし銀のごとく効いている硫酸塩がポイントとみました。

温泉地の風情といい、鮮度感あふれる硫黄泉系のお湯といい、とても気に入りました。

とくに硫黄泉好きの連れは、今回(南会津・新潟の湯巡り)のベスト賞にあげています。

泊まりで再訪したい湯場で、「大人の~」系雑誌で、「自分を見つめなおす越後の隠れ湯」などとコピーつけられて紹介されたらブレイクするかも・・・(笑)

廊下にある古い成分表は、化合物表示で硫黄成分関連の記載もないので割愛します。(塩化ナトリウムと硫酸カルシウムが多いようです。)

旅館共同組合のHPによると、「単純硫黄物泉、54℃」となっています。

※ 咲花温泉は共同配湯という情報があり、6号井と7号井使用の宿があるようです。

ここは自家源泉説もありますが、共同配湯使用だとすると7号井の泉温は38.8℃(やませみさん資料)で湯口の湯温と合わないので、おそらく6号井使用でしょう。

咲花温泉旅館協同組合のHPの「温泉ソムリエがそっと教える温泉成分分析書の読み方」に6号井の分析データが載っているので参考までに引用します。

〔 源泉名:咲花温泉6号井 〕

含硫黄-Na・Ca-塩化物・硫酸塩温泉 50.2℃、pH=7.8、450L/min、成分総計=1163mg/kg

Na^+=296.0mg/kg (72.77mval%)、Ca^2+=87.4 (24.63)、F^-=1.8、Cl^-=358.4 (56.13)、HS^-=9.6、SO_4^2-=324.0 (37.48)、HCO_3^-=43.6 (3.94)、陽イオン計=不明*、陰イオン計=741.1 (18.01mval)、メタけい酸=16.8、メタほう酸=4.9、硫化水素=1.8 <H16.9.17分析>

*) 温泉ソムリエのコメントに隠され読解不能。

隠しているコメント「溶存物質1,000以上が”いい湯”のボーダーラインとされています。」って、”温泉ソムリエ”ともあろうものが、そう言い切ってしまうのはどうかと思うけどね・・・(笑)。

<温泉利用掲示>

天然温泉かけ流し(紹介HP)

○ 元レポは「みしゅらん掲示板 特集クチコミ情報」でもご紹介いただいています。

■ブランドグルメ

〔 五泉の「帛乙女」(さといも) 〕

五泉では、自家野菜として”さといも”が栽培されていました。

昭和40年代から稲作の減反政策などを受けて本格的な栽培に取り組み、品種改良、種芋維持を重ねて品質を磨き、昭和62年には県内で唯一の「国の指定産地」指定を受けています。

五泉のさといもは、”大和早生”という丸芋系をベースとし、「肌が白くきめ細かで、食べるとまろやかなぬめりのある食感」が特長とのこと。

阿賀野川が運んでくる肥沃な土壌も手伝って味を極め、現在では五泉の銘品、絹織物にあやかって『帛乙女』(きぬおとめ)としてブラント化されています。

収穫期の10 月には「五泉市さといもまつり」も開催されます。

(五泉市HPなどを参考。)

〔 2011/01/04内容補強のうえUP (2003/04入湯) 〕

E139.17.44.087N37.43.58.253

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ |