関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

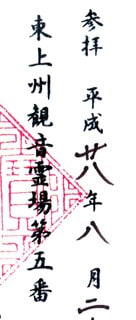

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

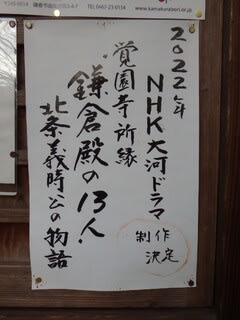

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

文字数オーバーしたので、Vol.3をつくりました。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2から

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4

■ 鎌倉殿の御家人

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

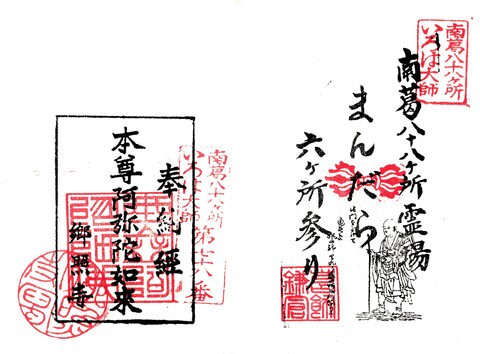

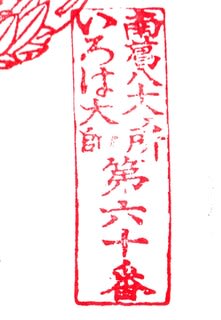

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

21.冷水山 清浄土院 長徳寺

〔仙波氏〕

埼玉県川越市仙波町3-31-23

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

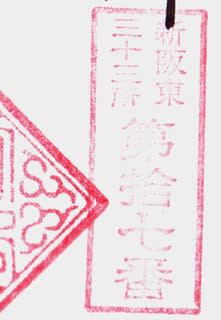

札所:小江戸川越古寺巡礼第27番

武蔵七党、村山党の一族として知られる仙波氏。

武蔵山口氏の祖、山口家継の子・家信が川越市仙波町を本貫(名字の地)とし、仙波氏を名乗ったのが始祖とされます。

武蔵七党には多くの系図が残り、錯綜しているので系譜を辿りにくくなっていますが、これを精緻に整理された難波田城資料館の早坂廣人氏の『武蔵七党系図(村山党系図)と難波田氏』という文献がWeb上で公開されています。

この文献には、仙波(右馬允)安行、仙波盛直、仙波(入道)安家、仙波(太郎)康高、仙波邏曜、仙波(太(大)郎)信恒、仙波(二郎入道)時綱の名がリストされています。

一方、『「鶴ヶ島町史」通史編』(鶴ヶ島市立図書館/鶴ヶ島市デジタル郷土資料)の第六節には、「仙波氏については、山口六郎家俊の弟家信は仙波(川越市)に住んで仙波七郎といい仙波氏の祖となるが、この家信は保元の乱に義朝に従っている。そして、彼の長子仙波平太信平、次子の仙波二郎安家は『吾妻鏡』に、頼朝の随兵として名を見せる。また、承久(じょうきゅう)の乱の宇治川合戦で負傷者の中に、仙波太郎、仙波左衛門尉、そして戦死者の中に仙波弥次郎がいる。それぞれ信平の子信恒、信平の弟三郎左衛門尉家行、そして安家の次子弥二郎光時と推定される。ただし『武蔵七党系図』には、信恒、家行ともに宇治川合戦で溺死したと註記してある。どちらが正しいかは分らない。」とあります。

これに、川越について詳細な分析をされている『川越雑記帳』(川越原人氏)の「仙波氏」の頁の内容を併せると、

・仙波氏の祖・家信の長子・仙波平太信平 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵

・家信の次子・仙波二郎安家 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵

・家信の子・(三郎左衛門尉)ないし(二郎)家行 → 『吾妻鏡』 文治元年頼朝随兵

・信平の子・仙波太郎(信恒) → 『吾妻鏡』 建久六年将軍家随兵

また、承久三年(1221年)6月の承久の乱の宇治橋合戦で負傷・戦死したのは(『吾妻鏡』)、

・仙波太郎(信恒?)

・仙波左衛門尉(家行?)

・仙波弥次郎(安家の次子・弥二郎光時?)

と推測されます。

これだけの名が『吾妻鏡』に記載されている以上、御家人の家柄として相応のポジションを確保していたことは間違いないかと思われます。

また、宇治橋合戦で負傷・戦死者が多いのは、この戦さで仙波一族が前線で奮戦したことを物語っています。

仙波氏の居館として、仙波町堀ノ内の「仙波氏館」(市指定史跡)が知られています。

ここは長徳寺に近接し、長徳寺を館址とする資料もあります。

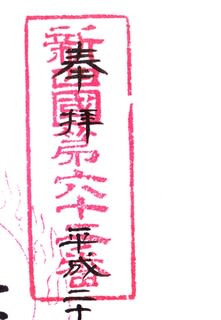

長徳寺山内の説明書『仙波氏舘跡』(川越市教育委員会)には「大仙波の長徳寺は天台宗の末寺で、『新編武蔵風土記稿』によると『永承甲戌(一五一四)天台沙門實海』の名が古い過去帳に記されていたという。境内に、もと若干の土塁と堀があったといわれ、小字に『堀の内』という地名も残っているところから、仙波氏の館跡だと推定されている。『保元物語』に仙波七郎高家、『吾妻鏡』に仙波平太・同太郎・次郎・弥三郎・左衛門尉などの名がみえ、これらは在名をもって氏としたことが考えられる。ただし郷庄の唱えではこの大仙波村は山田庄に属し、仙波庄を唱うる村はこれより南部の市内高階地区と上福岡・大井・富士見・三芳の各市町に拡がっているものが多く、仙波氏の支配した荘園と考えられる。」とあり、現・長徳寺山内を仙波氏舘跡に比定しています。

『平成 小江戸川越 古寺巡礼』(信州信濃浄土出版会)には、開山は慈覚大師円仁で山号は長徳元年(995年)朝廷からの下賜。中興開山は永正十一年(1514年)喜多院第十四世実海大僧正とあります。

山内の観音堂に御座す白衣観世音菩薩は、「川越観音」として信仰を集めています。

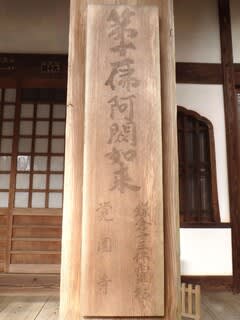

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

【写真 上(左)】 観音堂

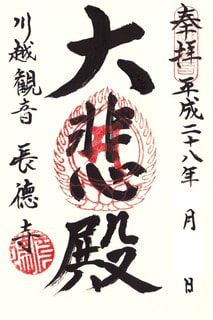

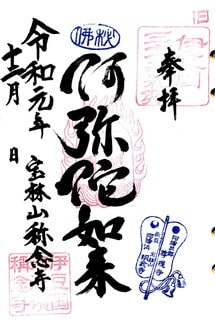

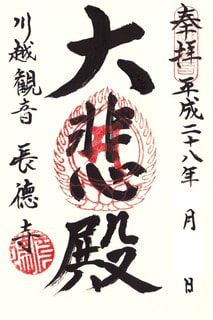

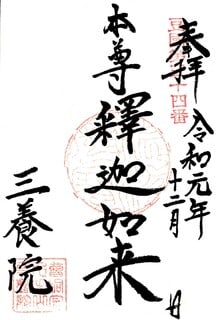

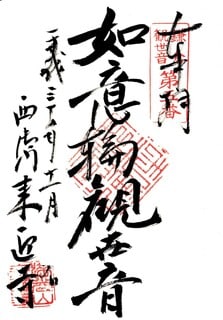

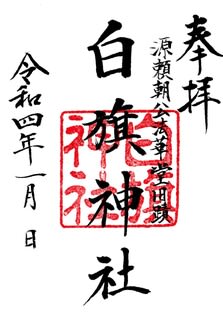

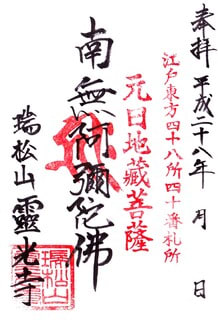

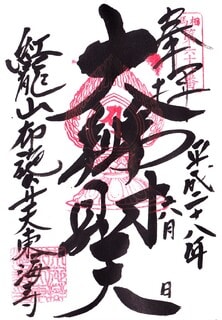

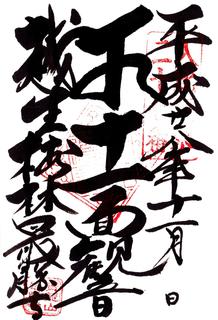

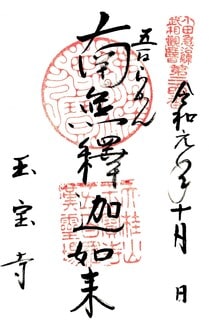

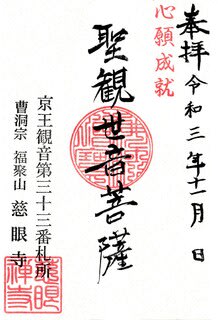

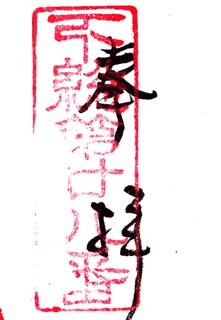

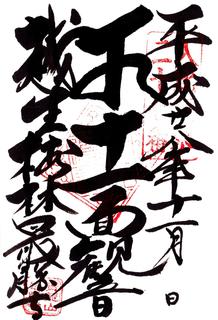

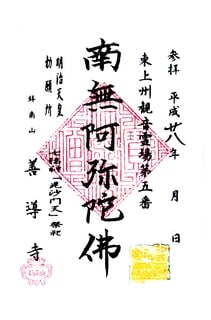

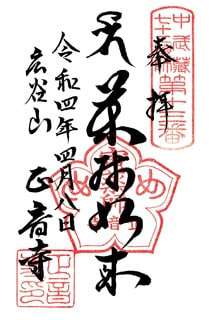

【写真 下(右)】 長徳寺の御朱印

※Webでは御本尊阿弥陀如来の御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。

22.阿毘盧山 密乗院 大日寺

〔千葉介常胤〕

公式Web

千葉県千葉市稲毛区轟町2-1-27

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

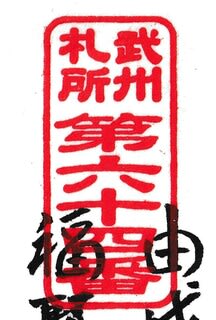

札所:千葉寺八十八所霊場第3番

頼朝公の挙兵・関東平定の功労者として外せない御家人に千葉介常胤がいます。

千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。

律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。

常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。

もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。

(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)

千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。

千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))

これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。

「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)

しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。

これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。

また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。

上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。

※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺

房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。

「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)

石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。

上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。

常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。

治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)

『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。

この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。

これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。

頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。

また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。

源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。

頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。

千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。

また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。

これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。

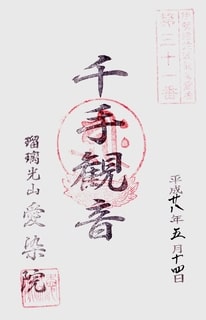

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 薬師堂

千葉氏ゆかりの寺院として千葉市稲毛区の大日寺があります。

公式Webには「文献や資料などから、大日寺は1254年に千葉介頼胤によって松戸の馬橋に創建され、1284年に頼胤の子、胤宗によって千葉に移されたという説が有力なようです。」とあります。

山内には、千葉(平)常兼(1046-1126年)から胤将に至る千葉氏16代の墓碑である五輪塔が安置されており、昭和35年に千葉市の重要文化財として「史跡千葉家十六代廟所」の指定を受けています。

このなかに千葉介常胤の墓もあるという説もみられます。

常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しました。

【写真 上(左)】 千葉氏五輪塔

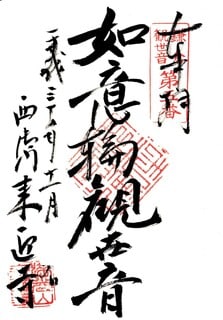

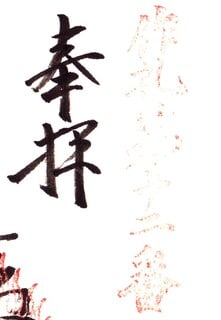

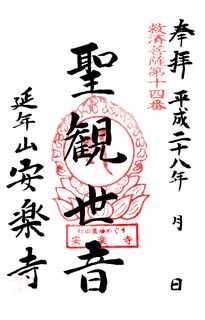

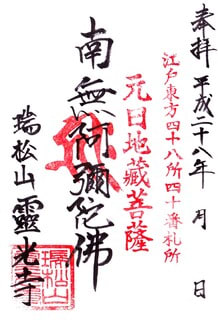

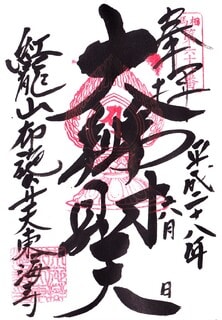

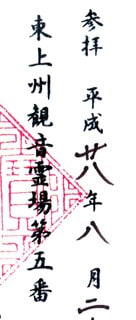

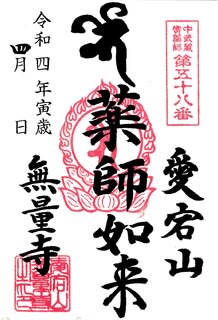

【写真 下(右)】 御朱印

山内本堂まわりはさほど広くはないですが、高度感ある楼閣造の薬師堂や、手厚く供養されている大師堂など、多くのみどころがあります。

御朱印は、御本尊・大日如来のものを庫裡にて拝受できます。

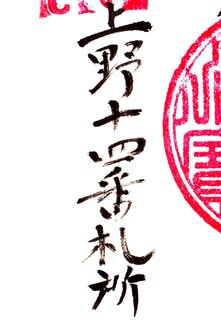

23.和田(義盛)神社

〔和田太郎義盛〕

富士市Web資料

静岡県富士市今泉8-7

御祭神:和田義盛 (合祀)大山津見命、建速須佐之男命

今回は正真正銘の「十三人の合議制」のメンバーです。

和田氏は坂東八平氏に数えられる三浦氏の支族で、相模国三浦郡和田、ないし安房国和田御厨を所領としていたことから和田を名乗ったといいます。

鎌倉幕府草創期の当主は和田義盛で、三浦義明の子の杉本義宗の子として誕生し、母は大庭景継の息女と伝わります。

治承四年(1180年)三浦氏の一族として頼朝公の挙兵に呼応し、石橋山の合戦に向かうも丸子川(酒匂川)の増水で渡れず三浦へ兵を返しましたが、平家方だった畠山重忠の軍勢と遭遇し小坪合戦を展開。

次いで、畠山重忠軍は三浦氏の本拠・衣笠城を襲って城は落城し、祖父・三浦義明は討ち死にしました。(衣笠城合戦)。

衣笠城を落ちた義盛らは海上で北条勢と合流し、安房の地で頼朝公を迎えました。

『平家物語』によると、この際に義盛は、頼朝公が本懐を遂げ天下を取った暁には侍所別当に任じて欲しい旨を乞い、頼朝公は鎌倉入り後にこの義盛の願いを容れて初代侍所別当に任じました。

いかな本人の切実な願いとはいえ、重職の侍所別当にそうやすやすとは任ずることはできないので、相応の貢献と頼朝公からの信任があったと思われます。

このことは、上総介広常への使者という重責に義盛が任ぜられていることからも裏付けられます。

源平合戦では範頼公の軍奉行をつとめ、山陽道から九州に渡って豊後葦屋浦の戦いなどで奮戦。

壇ノ浦の戦いでは義盛は渚から盛んに遠矢を射かけて平家方を脅かしましたが、平家方の仁井親清が見事に矢を射返すと、これに憤激した義盛は船を漕ぎだし海上で獅子奮迅の戦いを繰り広げたといいます。(『平家物語』)

奥州合戦でも武功を重ねた義盛は、御家人筆頭格としての地位を確保し、大倉の頼朝公御所入御の儀式の折には御家人の筆頭の場を占めたと伝わります。

建久三年(1192年)、侍所別当職を梶原景時と交代していますが、『吾妻鏡』によると、景時が「一日だけ」と義盛に頼み込んで別当職となり、そのまま義盛へ返さずに別当職を奪われてしまったといいます。

それでも、義盛の宿老としての地位は揺るがず、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」に列しています。

頼朝公の死後、梶原景時の弾劾(梶原景時の変)では中心的な役割を果たしたとされ、景時滅亡後は侍所別当に復しています。

梶原景時の変は感情的なしがらみが背景にあったとみられ、そのなかで御家人の中心となって動いた義盛は、御家人衆からの人望が厚かったとみられます。

『源平盛衰記』には木曾義仲公滅亡後、義仲公の愛妾・巴御前が鎌倉へ下った際、義盛は巴御前のような剛の者に子を産ませたいと頼朝公に申し出て許され、巴を娶って朝比奈義秀が生まれたとあります。

しかし、時系列的に齟齬があるのと、他の史料や物語でこの逸話がみられないことからこの話は創作とみられます。

朝比奈義秀は無双の剛勇で知られたことから、巴御前を母とする逸話がつくられたとされます。

戦国時代、今川氏の重臣として活躍した朝比奈氏は藤原北家の出とされますが、義盛の子・朝比奈義秀から興ったという説もあります。

比企氏や畠山氏の乱では北条氏に与し、与党のポジションを保ちました。

しかし、執権・北条義時のたび重なる挑発により、建暦三年(1213年)5月ついに挙兵に追い込まれ、鎌倉で激しい市街戦を繰り広げたのちに討ち死にし、ここに和田一族は滅亡しました。(和田合戦)

義盛が戦死した由比ヶ浜には、いまも「和田塚」という地名が残ります。

和田一族の墓は江ノ電の和田塚駅のそばにあり、「和田一族戦没地」の碑も立てられています。

また、南伊豆町南伊豆町湊にも「和田塚」があり、和田義盛の墓と伝わります。こちらは和田合戦で義盛が南伊豆に落ちのび、当地の庄屋の娘と結婚して子をなしたという伝承にもとづくものとみられます。

三浦市南下浦町にある真宗大谷派寺院の和田山 来福寺は、義盛の開基、和田一族の菩提寺として知られ、本堂に奉安されている義盛像は三浦市の指定文化財となっています。

三浦市初声町和田の(神明)白旗神社は、弘長三年(1263年)、領主だった義盛を偲ぶため村民が義盛を祀って創祀と伝わります。

御祭神は、現在でも天照大神と和田義盛です。

今回ご紹介するのは、静岡県富士市今泉に御鎮座の和田(義盛)神社です。

和田義盛関係の資料にもあまり登場しない神社ですが、地元では「義盛さん」と呼んで尊崇を集めているようです。

境内由緒書には「治承四年(1180年)10月、富士南麓の加島平野に源平の大合戦が展開されようとした時、源氏の大軍は今泉・原田の高台を中心に依田橋・鈴川・鮫島あたり一帯に陣を布いた。勢子村(今泉村)付近の守りを頼朝から命じられた和田義盛は、東泉院付近に本陣をおき、南側を流れる川に逆茂木をしかけて厳重に警備した。そのため、のちにその川を和田川と呼び陣を布いた所を和田城、その付近の土地を『和田』と呼んだ。そして土地の人々は和田義盛をこの土地の守護神として神社を建てた。」とあります。

この戦いは「富士川の戦い」とみられますが、義盛が陣を布いただけで土地の守護神として創祀とは、やや動機にうすいような感じもします。

和田(義盛)神社は日吉浅間神社の兼務社で、日吉浅間神社は富士山 東泉院が別当をつとめていました。

(東泉院は真言宗寺院で下方五社(富知六所浅間神社・浅間本町、瀧川神社・原田字滝川、今宮浅間神社・今宮字西村、日吉浅間神社・今泉上和田、入山瀬浅間神社・入山瀬字久保上)の別当であったとされる。)

東泉院は富士山 興法寺を拠点とする村山修験と関係があったとされますから、東泉院・下方五社を差配していた六所家あるいは村山修験は、和田義盛ないしその子孫となんらかの関係があったのかもしれません。

(あくまでも筆者の想像です。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

日吉浅間神社から徒歩でほんの1~2分ですが、境内からは見えずわかりにくいのでGoogle マップの経路案内をつかうのがベター。

駐車場はないので、日吉浅間神社のPに停めての参拝となります。

住宅地の路地奥に朱の鳥居。その先に社殿。

目指していかなければまずわからないこぢんまりとしたお社です。

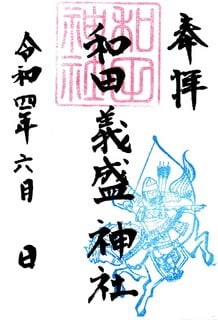

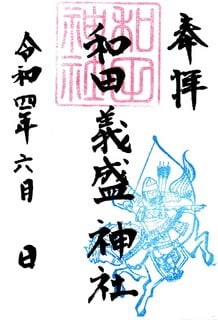

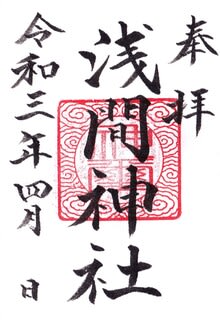

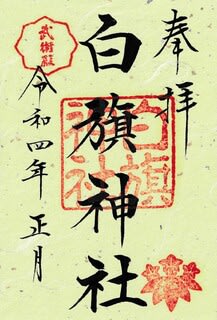

【写真 上(左)】 社殿

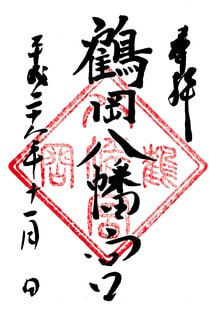

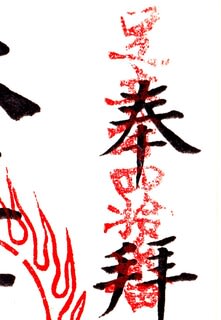

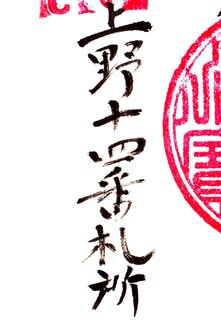

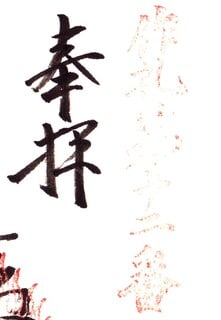

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は日吉浅間神社の社務所で拝受できますが、「鎌倉殿の13人」放映時のみの限定授与かもしれません。

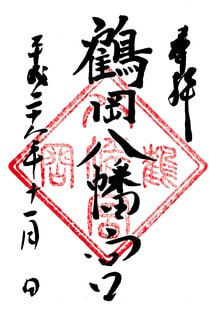

【写真 上(左)】 日吉浅間神社

【写真 下(右)】 日吉浅間神社の御朱印

授与時間は火曜・水曜をのぞく9:00~15:00のようで、本務社の日吉浅間神社の御朱印も授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。

→日吉浅間神社のfacebook

24.(羽根倉)浅間神社

〔金子小太郎高範〕

志木市Web資料

埼玉県志木市上宗岡4-27-20

御祭神:木花開耶姫大神

御利益:子授安産

旧社格:村社

元別当:観音寺

授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明

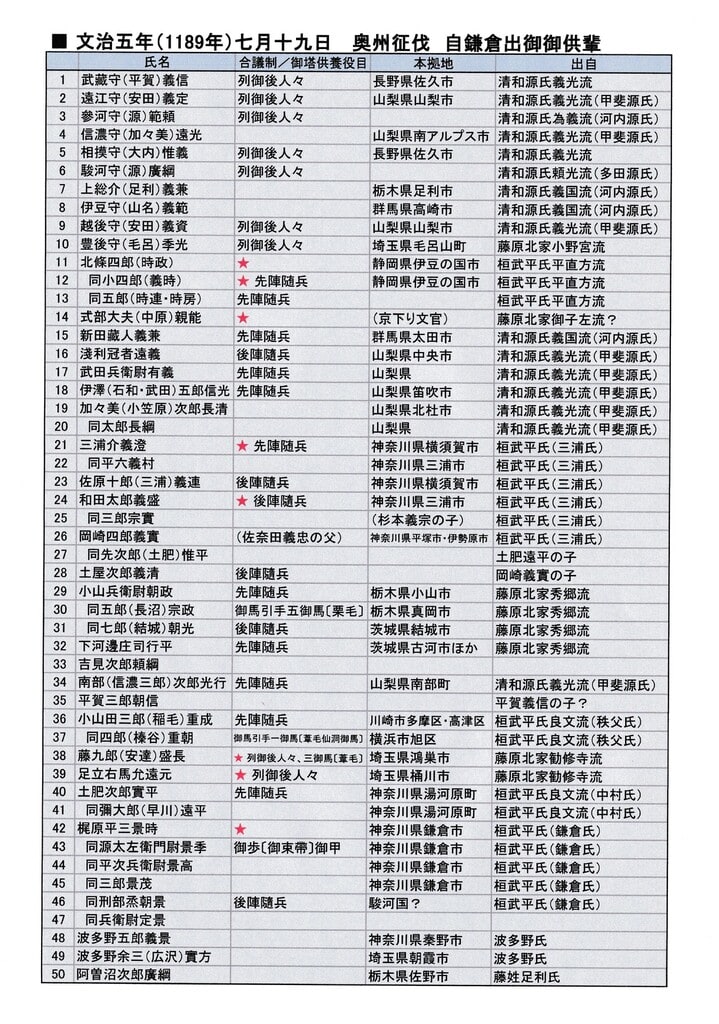

『吾妻鑑』の文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)に金子小太郎高範の名がみえます。

金子氏は武蔵七党の一派、村山党に属し桓武平氏の流れとされます。

武蔵国多摩郡村山を領した平頼任が村山党の祖で、孫の家範が入間郡金子に拠って金子を名乗ったのが始まりとされます。

家範の子として金子十郎家忠、金子小太郎高範、金子親範の名が伝わり、いずれも御家人に名を連ねていたようです。

保元の乱では後白河天皇方に金子十郎家忠の名がみえ、源為朝公の配下で剛勇で知られた高間兄弟を討ちとるという武功をあげています。

(→西多摩新聞に詳しいです。)

『吾妻鏡』によると、金子一族は治承四年(1180年)、畠山重忠軍に合流し相模・衣笠城の三浦氏を攻めていますが、後に頼朝公の配下に入りました。

十郎家忠は源平合戦でも数々の武功をあげ、播磨国斑鳩荘などの地頭職に任ぜられています。

『東上沿線新聞』の記事によると、金子小太郎高範は十郎家忠の兄で、承久の乱の宇治川の合戦で討ち死にしています。

埼玉県富士見市周辺に依った難波田氏の祖とされますが、同記事には「おそらく討ち死にの恩賞として子孫に難波田が領地として与えられ、それで難波田氏を名乗るようになったのではないか」と記されています。

金子十郎家忠については、いまのところ御朱印授与の関連寺社がみつからないので、まずは金子小太郎高範ゆかりの寺社をご紹介します。

難波田氏は富士見市南畑を本拠とし、現在、館跡は「難波田城公園」として公開されています。

その富士見市南畑にもほど近いところに(羽根倉)浅間神社があります。

荒川にかかる羽根倉橋のたもとに鎮座し、「羽根倉橋の浅間様」として崇敬される浅間神社です。

境内説明板などによると、建久四年(1193年)、源頼朝公が富士の裾野で巻狩りを催した際、宗岡の住民は勢子役を課せられ、その代償として年貢が免ぜられたのでこれを記念して字大野の地に祠を建てて富士浅間社を祀ったとあります。

富士山から距離のあるこの地の住民が勢子役を課せられたのは不思議な感じがしますが、『しきふるさと史話/志木市教育委員会刊』によると、ここからほど近い難波田の地の武士、難波田高範は頼朝公が初めて京に上った折の随兵として選ばれ、奥州征伐にも加わるなど武蔵武士の中では重きをなしていたため、その支配下にあった宗岡の村民が使役されたのだろう、とのことです。

その後、長禄年間(1457-1460年)の荒川大洪水で字大野の祠が流され羽根倉(現在の羽根倉橋上流)に流れ着いたので、これを神意と考えこの地に社殿を建立。

明治維新後、荒川の改修工事にともない字蓮田に移転、字十人野の稲荷杜、字大野の浅間社、字蓮田の稲荷社、字東前の八幡社の無格社四社を合祀して村社に列格。

昭和48年(1973年)、県道浦和所沢線の建設のため当地へ御遷座しています。

この羽根倉は、南北朝時代の「観応の擾乱」の際、足利尊氏方の高麗常澄と直義方の難波田九郎三郎が激闘を繰り広げた「羽根倉の合戦」の地としても知られています。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

南に羽根倉通、西に浦所バイパスの築堤、北に荒川の堤防を控えた立地ですが、境内には富士塚が整然とそびえ、右手の社殿の日当たりもよく、高燥なイメージがあります。

境内には参拝者用の駐車場もありました。

境内には地元の丸藤(まるとう)講が築いた高さ約5m、直径約17mの富士塚があります。

平成24年に崩落防止のためコンクリート補修されているものの、黒ボク(富士山の溶岩)は残り、胎内穴も残る本格的な富士塚です。

(詳細は「■ 志木開運・招福七社参り-1」をご覧くださいませ。)

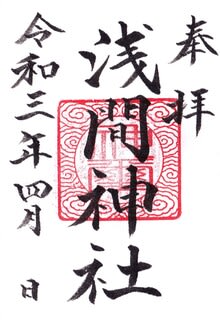

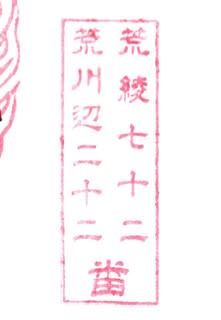

【写真 上(左)】 羽根倉富士塚

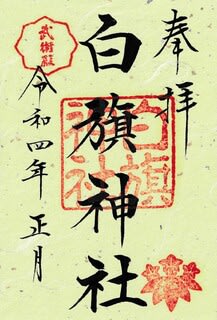

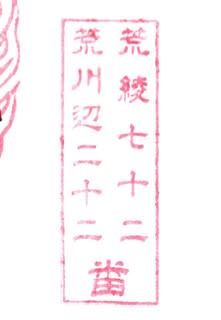

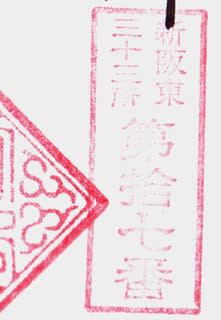

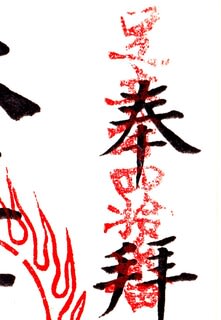

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は本務社の水宮神社(富士見市水子1762-3)で拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。

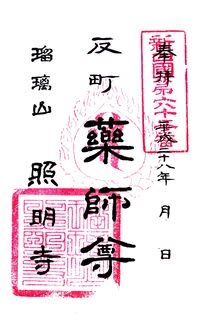

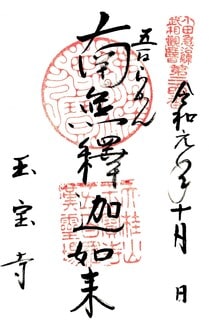

25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺

〔玉井四郎資重/玉井氏〕

公式Web

埼玉県熊谷市玉井1888

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

司別当:玉井大神社境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社

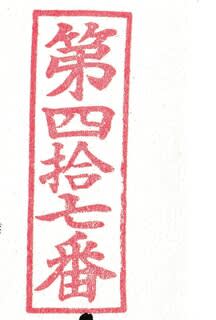

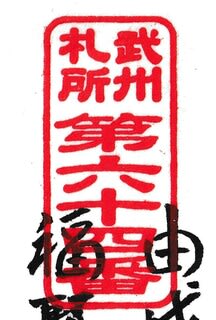

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)

武蔵国の名族、成田氏は藤原道長(ないし基忠)の流れとも伝わりますが、横山党(小野篁の後裔)の代表氏族とされます。

鎌倉幕府草創期の当主は成田七郎助綱で、その二代前の成田太夫助隆(高)の長男・助広が成田氏を継ぎ、二男の行隆が別府氏、三郎の高長が奈良氏、四男の助実(資重・助重)が玉井氏とそれぞれ家を興しています。

『平家物語』には、元暦元年(1184年)の一ノ谷合戦で範頼軍の玉井四郎資(助)景(助重?)らが平通盛(教盛の子)を討ったとあります。

建久元年(1190年)の頼朝公入洛参院では、後陣隨兵 四十一番に玉井四郎資(助)重の名がみえます。

熊谷市玉井にある瑠璃光山 玉井寺の山内にある石積みは、昔から「玉井四郎の墓」といわれ、玉井寺の公式Webでも下記のとおり軍功が紹介されています。

「『保元物語』の白河夜討ちの条に源頼朝に従い、玉井四郎氏が軍功をたてたとあり、『平家物語』では玉井助景が源頼朝に仕えて一ノ谷の合戦で平通盛を討ち取ったとあります。」

また、『郡村誌』には「元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。

玉井寺、玉井神社周辺は玉井氏の館跡と伝わりますが、遺構らしきものは残っていない模様です。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 本堂

玉井寺の由緒はふるく、桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧・賢璟は巡視の足を東国までのばしました。

賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。

この井戸「玉の井」は玉井寺の山内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。

中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。

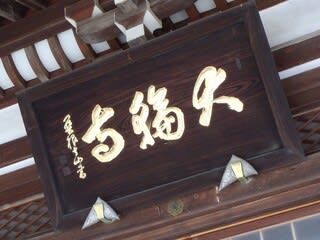

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。

別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。

本堂は入母屋造桟瓦葺の端正なつくり。

玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。

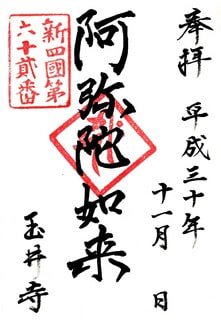

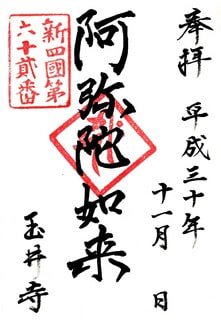

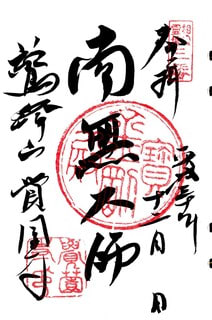

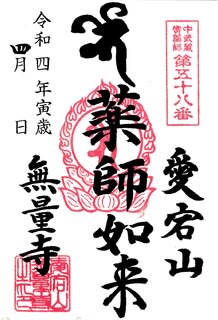

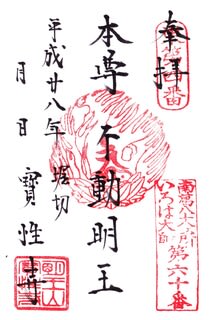

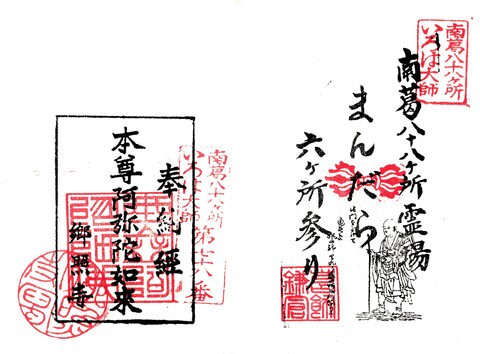

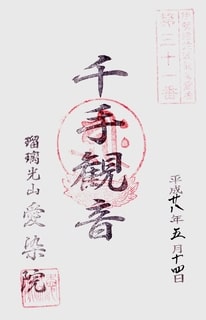

【写真 上(左)】 幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 熊谷七福神の御朱印

御朱印は庫裡にて拝受しました。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な霊場の御朱印を授与されています。

布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。

布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。

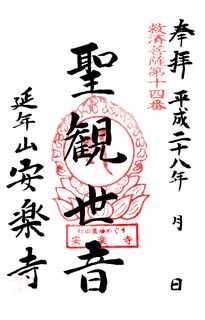

26.如意山 観音院 大輪寺

〔(小山七郎)結城朝光〕

結城市Web

関東八十八ヵ所霊場公式Web

茨城県結城市結城1139

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所:関東八十八箇所霊場第37番、結城七福神(大黒天)

前回の「鎌倉殿の13人」で北条政子の妹、阿波局に琵琶を教えていたイケメン武将、結城朝光は容姿だけでなく家柄も胆力も備えた実力者としてその名を残します。

『吾妻鏡』などからその足跡を辿ってみます。

結城朝光は小山氏初代とされる小山政光の子として生まれ、当初は下野の小山に住して小山氏を名乗りました。

小山氏は藤原北家秀郷流で、発祥当時から東国有数の名家として知られていました。

母は八田宗綱の息女で頼朝公の乳母をつとめた寒河尼。

治承四年(1180年)、頼朝公の旗揚げ時には小山政光は大番役で京にいたため、寒河尼は当時14歳の朝光を伴い隅田宿の頼朝公の宿所を訪れました。

寒河尼はわが子朝光を頼朝公側近として臣従させたい旨を申し出、これを容れた頼朝公はみずから烏帽子親となって元服させ、小山七郎宗朝と名乗ったとされます。(のちに朝光に改名)

頼朝公挙兵時、房総は上総介、千葉氏を味方につけたことで固まりましたが、下野国は動静がはっきりせず、その状況で下野国の有力者小山氏が麾下に入った功績は大きなものであったとみられています。

養和元年(1181年)4月、朝光は頼朝公寝所警護の11名に抜擢され、頼朝公側近としての地位を固めていきます。

寿永二年(1183年)2月の野木宮合戦(頼朝公と叔父の志田義広の戦い)では小山氏一族は主力として奮戦し、頼朝方を勝利に導きました。

この戦に先立って頼朝公が鶴岡八幡宮で戦勝祈願した際、御剣役をつとめた朝光は、義広が敗北する旨の「神託」を告げて頼朝公から称賛されました。

御剣役は御家人として栄えある役目で、『吾妻鏡』で確認できる朝光の10回は御家人最多とみられています。

野木宮合戦の論功行賞で朝光は結城郡の地頭職に任命されています。(朝光は下総結城氏初代当主)

元暦元年(1184年)木曾義仲追討に参加。源平合戦では諸戦に加わり奮戦。

東下りした義経公を頼朝公の使者として酒匂宿に訪ね、「鎌倉入りならず」の口上を伝えたのは朝光と伝わります。

文治三年(1187年)の沼田御厨代官狼藉事件では、畠山重忠の窮地を救って名声を高めました。

文治五年(1189年)の奥州合戦では、阿津賀志山の戦いで敵将・金剛別当秀綱を討ち取り、奥州白河三郡を与えられています。

建久六年(1195年)、頼朝公の東大寺再建供養参列の際の騒動では見事な調停をこなし、衆徒達から「容貌美好、口弁分明」と称賛されました。

『吾妻鏡』に「容貌美好」と記されているほどですから、やはり衆目の認めるイケメン武将であったのでしょう。

頼朝公逝去後の正治元年(1199年)秋、朝光は侍所詰所で頼朝公を偲びつつ、「『忠臣二君に仕えず』というが、自分も出家するべきだった。なにやら今の世は薄氷を踏むような思いがする。」と述べたといいます。(『吾妻鏡』10月25日条)

この翌々日、阿波局(北条政子の妹)が「梶原景時が先日のあなたの発言を謀反の証拠として将軍・頼家公に讒訴し、あなたは殺されることになっている」と朝光に告げました。

驚いた朝光はいそぎ三浦義村や和田義盛らの有力御家人にはかり、奉行人の中原仲業に景時の糾弾状をつくらせ、御家人66名の連判をもって大江広元に差し出しました。

大江広元はやむなくこれを頼家公に提出し、頼家公は景時に弁明の機会を与えたものの景時は抗弁もせず、一族を引き連れて所領(相模国一宮)に退去しました。

結局、頼家公は景時を救うことができず、景時は京へのぼる途中で襲撃を受けて討ち死にしました。(梶原景時の変)

これはナゾにつつまれた事件で、当時の公家の日記と『吾妻鏡』で内容の違いがみられ、動機や目的については様々な説が展開されています。

ただ、いずれにしても有力御家人66名の連判をまとめ上げたのは朝光であり、その人望と影響力のほどがうかがわれます。

承久三年(1221年)の承久の乱では東山道軍の将の一人として参戦。

寛喜元年(1229年)上野介に叙任、のちに幕府評定衆の一員となり幕政に重きをなしました。

しかし、「13人の合議制」に列してもいいほどの勲功と見識、そして人望をもちながら晩年は政治から距離をおいたといわれます。

若いころから念仏に傾倒していた朝光は、あいつぐ鎌倉府の政変のなかで世の無常を悟り、法然上人や親鸞上人に知己を得てふかく帰依し、晩年には出家して結城上野入道日阿と号して結城称名寺を建立するなど信仰に生きたと伝わります。

朝光の性格は誇り高く、あまたの御家人衆も一目置いていたこと、結城家当主は代々「朝」を通字としたことなどから頼朝公のご落胤説もありますが、史料による確たる裏付けはないとされています。

中世、結城家は下総の名家として存続し、奥州白河でも分家が興隆しました。

白河結城家当主の結城親光は建武の新政で活躍し、楠木正成、千種忠顕、名和長年と合わせて「三木一草」と称されました。

室町期には結城基光が下野守護を務め、第3代鎌倉公方・足利満兼公の代には宇都宮氏、小山氏、佐竹氏、小田氏、那須氏、千葉氏、長沼氏と並んで「関東八屋形」の一つに列し、屋形号を許されるなど名家の格式を保ちました。

永享十年(1438年)の永享の乱以降は動乱に巻き込まれ、古河公方を奉じて各地で戦を繰り広げ戦国大名としても勢力を張りました。

戦国期の当主・晴朝には子がなかったため、徳川家康公の次男で秀吉公の養子であった秀康公を養子に迎えました。(結城秀康)

これほどの武将を養子に迎えられたことは、結城氏の家格の高さを物語っています。

墓所である称名寺をはじめ、結城朝光ゆかりの寺院はいくつかありますが、ここでは朝光が(開基)改号して以来、結城家代々の祈願所となった大輪寺をご紹介します。

草創当初は常陸国河内郡で大輪坊と号しましたが、安貞元年(1227年)、朝光が坊舎を移築し田川原郷大輪坊の僧・元観を招いて開基とし、大輪寺と号したと伝わります。

朝光の帰依篤く、結城家代々の祈願所になっています。

元禄年間(1688-1703年)には僧・俊寿が中興、藩主水野家の祈願所となり、中本寺として末寺二十二ヶ寺を擁したといいます。

名刹だけに寺宝も多く、結城家第8代当主直光寄進で境外仏堂に御座された正観世音菩薩(人手観音)は県指定文化財、大黒天像、経典十三巻・根来塗経管などは市の指定文化財となっています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 本堂

山門は三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺。脇間には仁王尊が御座します。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

入母屋造本瓦葺流れ向拝の本堂は、名刹にふさわしい風格を備えるもの。

水引虹梁両端に簡素な木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股、正面桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 人手観音堂

【写真 下(右)】 布袋尊

人手観音堂は入母屋造銅板葺流れ向拝で観音堂らしい朱塗り。こちらは水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されています。

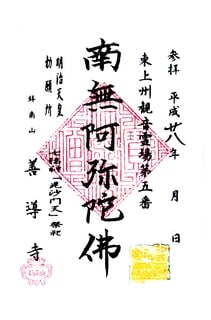

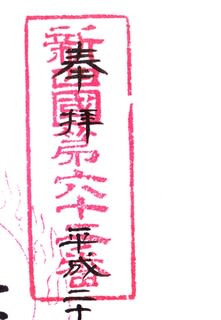

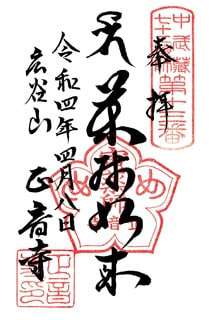

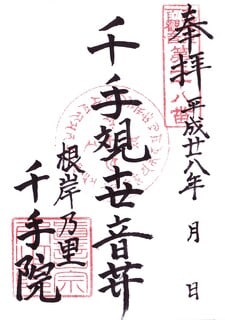

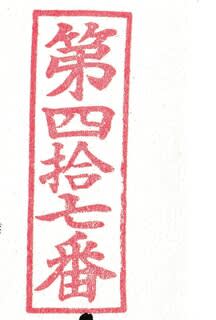

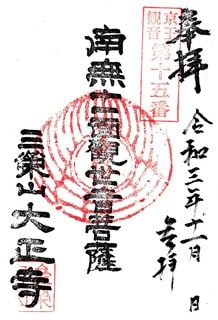

■ 関東八十八箇所霊場の御朱印

御朱印は庫裡にて拝受できます。

メジャー霊場・関東八十八箇所の札所なので、手慣れたご対応です。

結城七福神(大黒天)の札所ですが、七福神の御朱印の授与は不明です。

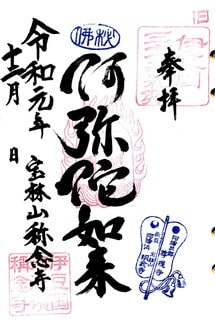

27.宝林山 称念寺

〔河津三郎祐泰〕

伊豆88遍路の紹介ページ

静岡県河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および霊場ガイド記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈りつつ鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せたちまち空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に供養したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

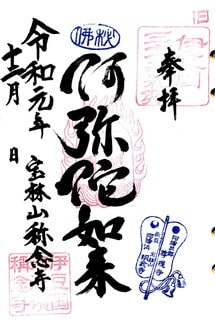

御朱印は庫裡にて拝受しました。

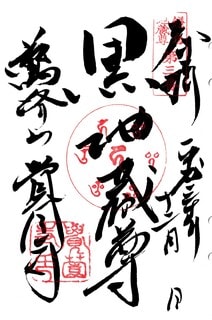

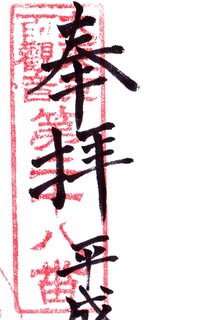

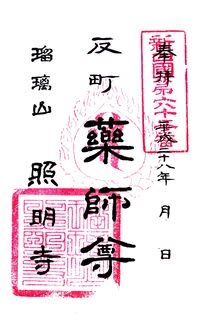

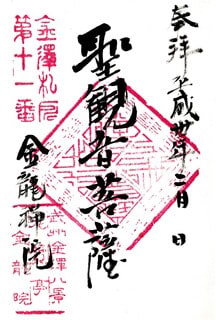

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

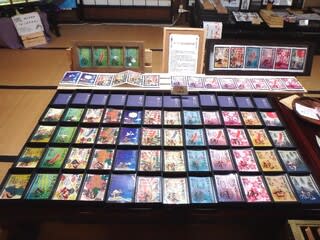

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

28.慈眼山 無量院 萬福寺

〔梶原平三景時〕

大田区南馬込1-49-1

曹洞宗

御本尊:阿弥陀三尊

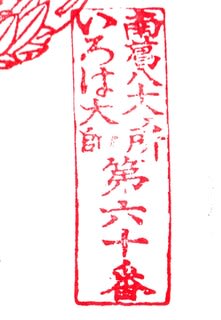

札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番

先日(7/24)の「鎌倉殿の13人」で、ついに「梶原景時の変」にさしかかりました。

梶原氏は桓武平氏良文流といわれる鎌倉氏の一族です。

鎌倉権五郎景正は相模国鎌倉に拠って鎌倉氏を称し、後三年の役での凄絶な戦ぶりは広く知られています。

鎌倉氏一族の系譜については諸説ありますが、景正の嫡子・景継が鎌倉氏を継ぎ、景正の父・(鎌倉)景成の兄弟・景通の子の景久が鎌倉郡梶原郷で梶原氏を称し、景成のもうひとりの兄弟・景村の孫の景宗が大庭御厨で大庭氏を称したとされます。

このほか、長江氏、板倉氏、安積氏、香川氏、古屋氏、長尾氏などが鎌倉党とされます。

同族の大庭氏(大庭景親)が平家方の有力者であったこともあり、石橋山の戦いでは平家方に属しましたが、景時は石橋山の山中で窮地に陥っていた頼朝公を見逃して救いました。

治承四年(1180年)秋の頼朝公鎌倉入りののち、景時は土肥実平を通じて頼朝公に降伏し、翌年正月に頼朝公と対面して御家人に列しました。

武術のみならず弁舌に秀で、教養もある景時は頼朝公に厚く信任されて数々の重責を果たし、「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されて十三人の合議制にも列しました。

梶原景時にまつわる逸話は枚挙にいとまがないので、こちら(Wikipedia)をご覧ください。(と逃げる(笑))

その峻烈果断な性格は平家追討、幕府草創に必要なものでしたが、それだけに敵も多く、ついに結城朝光の悲嘆に端を発した政変(梶原景時の変)により、正治二年(1200年)正月、上洛の途中に駿河国で討ち死にしました。

有能な官吏で頼朝公の信任厚かったことは間違いないですが、とくに義経公への讒言が喧伝されたため、後世の評価が大きくわかれる人物とされています。

梶原景時の所領と館は相模国一宮(現在の寒川町)にあったとされ、比定地には「梶原景時館址」の石碑が建てられています。

また、多磨郡柚井領(現・八王子市)にも所領があったようです。

景時の墓所として伝わる場所はいくつかあります。

1.鎌倉・深沢小学校裏のやぐら五輪塔

2.梶原景時館址の墓石群(寒川町)

3.梶原山の墓石群(静岡市葵区長尾・梶原山公園)

4.慈眼山 萬福寺(大田区南馬込)

このうち御朱印をいただけるのは4の萬福寺なので、こちらをご紹介します。

なお、1.深沢小学校そばの御霊神社(鎌倉市梶原)(→ 神奈川県神社庁Web)は景時の創建と伝わり、御朱印も授与されているようですが筆者は未拝受です。

御霊神社の元別当で山号が景時ゆかりと伝わる休場山 等覚寺(鎌倉市梶原)の御朱印は拝受していますのでUPします。

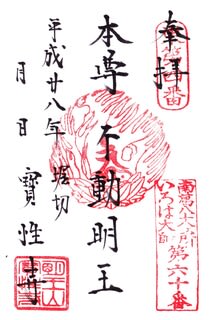

■ 休場山 弥勒院 等覺寺

鎌倉市梶原1-9−2

高野山真言宗

御本尊:不動明王

札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場21番

※ 字数制限にかかったので、以降はVol.4をご覧ください。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4へつづく。

【 BGM 】

■ If I Had My Wish Tonight - David Lasley

■ Morricone: Nella Fantasia

■ In My Dreams - REO Speedwagon

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2から

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-1

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-2

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-3

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4

■ 鎌倉殿の御家人

■ 鎌倉市の御朱印-1 (導入編)

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

21.冷水山 清浄土院 長徳寺

〔仙波氏〕

埼玉県川越市仙波町3-31-23

天台宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:小江戸川越古寺巡礼第27番

武蔵七党、村山党の一族として知られる仙波氏。

武蔵山口氏の祖、山口家継の子・家信が川越市仙波町を本貫(名字の地)とし、仙波氏を名乗ったのが始祖とされます。

武蔵七党には多くの系図が残り、錯綜しているので系譜を辿りにくくなっていますが、これを精緻に整理された難波田城資料館の早坂廣人氏の『武蔵七党系図(村山党系図)と難波田氏』という文献がWeb上で公開されています。

この文献には、仙波(右馬允)安行、仙波盛直、仙波(入道)安家、仙波(太郎)康高、仙波邏曜、仙波(太(大)郎)信恒、仙波(二郎入道)時綱の名がリストされています。

一方、『「鶴ヶ島町史」通史編』(鶴ヶ島市立図書館/鶴ヶ島市デジタル郷土資料)の第六節には、「仙波氏については、山口六郎家俊の弟家信は仙波(川越市)に住んで仙波七郎といい仙波氏の祖となるが、この家信は保元の乱に義朝に従っている。そして、彼の長子仙波平太信平、次子の仙波二郎安家は『吾妻鏡』に、頼朝の随兵として名を見せる。また、承久(じょうきゅう)の乱の宇治川合戦で負傷者の中に、仙波太郎、仙波左衛門尉、そして戦死者の中に仙波弥次郎がいる。それぞれ信平の子信恒、信平の弟三郎左衛門尉家行、そして安家の次子弥二郎光時と推定される。ただし『武蔵七党系図』には、信恒、家行ともに宇治川合戦で溺死したと註記してある。どちらが正しいかは分らない。」とあります。

これに、川越について詳細な分析をされている『川越雑記帳』(川越原人氏)の「仙波氏」の頁の内容を併せると、

・仙波氏の祖・家信の長子・仙波平太信平 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵

・家信の次子・仙波二郎安家 → 『吾妻鏡』 建久元年頼朝随兵

・家信の子・(三郎左衛門尉)ないし(二郎)家行 → 『吾妻鏡』 文治元年頼朝随兵

・信平の子・仙波太郎(信恒) → 『吾妻鏡』 建久六年将軍家随兵

また、承久三年(1221年)6月の承久の乱の宇治橋合戦で負傷・戦死したのは(『吾妻鏡』)、

・仙波太郎(信恒?)

・仙波左衛門尉(家行?)

・仙波弥次郎(安家の次子・弥二郎光時?)

と推測されます。

これだけの名が『吾妻鏡』に記載されている以上、御家人の家柄として相応のポジションを確保していたことは間違いないかと思われます。

また、宇治橋合戦で負傷・戦死者が多いのは、この戦さで仙波一族が前線で奮戦したことを物語っています。

仙波氏の居館として、仙波町堀ノ内の「仙波氏館」(市指定史跡)が知られています。

ここは長徳寺に近接し、長徳寺を館址とする資料もあります。

長徳寺山内の説明書『仙波氏舘跡』(川越市教育委員会)には「大仙波の長徳寺は天台宗の末寺で、『新編武蔵風土記稿』によると『永承甲戌(一五一四)天台沙門實海』の名が古い過去帳に記されていたという。境内に、もと若干の土塁と堀があったといわれ、小字に『堀の内』という地名も残っているところから、仙波氏の館跡だと推定されている。『保元物語』に仙波七郎高家、『吾妻鏡』に仙波平太・同太郎・次郎・弥三郎・左衛門尉などの名がみえ、これらは在名をもって氏としたことが考えられる。ただし郷庄の唱えではこの大仙波村は山田庄に属し、仙波庄を唱うる村はこれより南部の市内高階地区と上福岡・大井・富士見・三芳の各市町に拡がっているものが多く、仙波氏の支配した荘園と考えられる。」とあり、現・長徳寺山内を仙波氏舘跡に比定しています。

『平成 小江戸川越 古寺巡礼』(信州信濃浄土出版会)には、開山は慈覚大師円仁で山号は長徳元年(995年)朝廷からの下賜。中興開山は永正十一年(1514年)喜多院第十四世実海大僧正とあります。

山内の観音堂に御座す白衣観世音菩薩は、「川越観音」として信仰を集めています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂扁額

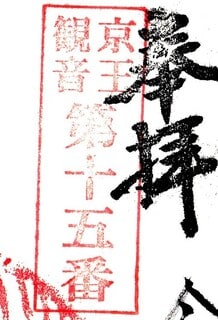

【写真 上(左)】 観音堂

【写真 下(右)】 長徳寺の御朱印

※Webでは御本尊阿弥陀如来の御朱印がみつかりますが、授与されていないそうです。

22.阿毘盧山 密乗院 大日寺

〔千葉介常胤〕

公式Web

千葉県千葉市稲毛区轟町2-1-27

真言宗豊山派

御本尊:大日如来

札所:千葉寺八十八所霊場第3番

頼朝公の挙兵・関東平定の功労者として外せない御家人に千葉介常胤がいます。

千葉氏は桓武平氏良文流、坂東八平氏(千葉氏・上総氏・三浦氏・土肥氏・秩父氏・大庭氏・梶原氏・長尾氏)を代表する名族として知られています。

律令制のもとの親王任国(親王が国守に任じられた国。常陸国、上総国、上野国の3国ですべて「大国」)の国守(太守)は親王で、次官として「介」(すけ)がおかれ、実質的な国の長官は「介」ないし「権介」であったとされます。

常陸国の「介」には平家盛、頼盛、経盛、教盛など伊勢平氏(いわゆる「平家」)が任ぜられました。上総国の「介」は早くから坂東に下向した桓武平氏良文流の上総氏、下総国は親王任国ではありませんが、こちらも実質的な長官は「介」ないし「権介」で、良文流の千葉氏が占めて”千葉介”を称し、有力在庁官人としてともに勢力を張りました。

もうひとつの親王任国、上野国(現・群馬県)には、平良文公や千葉氏の嫡流・平(千葉)常将公にまつわる伝承が多く残ります。

(ご参考→『榛名山南東麓の千葉氏伝承』)

千葉氏の妙見信仰にもかかわる逸話が伝わるので、少しく寄り道してみます。

千葉氏の妙見信仰のはじまりについては諸説がありますが、千葉市史のなかに、上野国の妙見菩薩にちなむとする記載がありました。(『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』(千葉市地域情報デジタルアーカイブ))

これによると、桓武天皇四世、平高望公の子・平良文公は武蔵国大里郡を本拠とし、良文公と平将門公が結んで上野国に攻め入り、上野国府中花園の村の染谷川で平国香公の大軍と戦った際に示現された妙見菩薩(花園妙見・羊妙見)が、その信仰のはじまりだというのです。

「染谷川の戦い」は、伊勢平氏の祖・国香公と良文流の祖・良文公、そして関東の覇者・将門公という超大物が相戦うスケール感あふれる戦いですが、複数の伝承があるようで、国香公と将門公の対峙は明らかですが、良文公がどちらについたかが定かでありません。(そもそも史実かどうかも不明)

しかし、この戦いで花園妙見の加護を得た将門公と良文公が実質的な勝利を得、国香公は撤収したとされています。

これに類する逸話は『源平闘諍録』にも記されており、千葉市史はこれにもとづいて構成されたのかもしれません。

また、良文公の嫡流、平(千葉)常将公も、上野国の榛名山麓に多くの逸話を残しています。

上野国に大きな所領を得たわけでもない良文公や常将公の足跡が上野国にのこるのは、やはり房総平氏の妙見信仰が上野国所縁であることを示すものかもしれません。

※関連記事 → ■ 伊香保温泉周辺の御朱印-1(前編A)の6.三鈷山 吉祥院 妙見寺

房総半島に依った桓武平氏は「房総平氏」とも呼ばれ、平忠常公がその始祖とされます。

「房総平氏」の代表格は上総介と千葉介で、鎌倉幕府草創期の当主は上総介広常と千葉介常胤でした。(→千葉氏系図)(千葉一族の歴史と史跡)

石橋山の戦いで敗れ房総で再挙を図った頼朝公ですが、大きな武力をもつ「房総平氏」の上総介と千葉介の協力なくして鎌倉入りは果たせなかったとみられています。

上総介広常は頼朝公に粛清されましたが、頼朝公のサポート役に徹した千葉介常胤はその地位を能く保ちました。

常胤は千葉氏の祖ともされる平常重の嫡男で、保元元年(1156年)の保元の乱では源義朝公の指揮下で戦いました。

治承四年(1180年)、石橋山の戦いで敗れた頼朝公が安房に逃れると、頼朝公は安達盛長を使者として千葉庄(現在の千葉市付近)の常胤に送り、常胤は盛長を迎え入れ、頼朝公に源氏ゆかりの鎌倉に入ることを勧めたとされます。(『吾妻鑑』治承4年9月9日条)

『吾妻鏡』には、同年9月17日に常胤が下総国府に赴き頼朝公に参陣とあります。

この時期、頼朝公が千葉妙見宮を参詣、以降も尊崇篤かったと伝えられ、頼朝公は房総における妙見信仰の大切さを熟知していたのかもしれません。

これに関連して『千葉市における源頼朝の伝説と地域文化の創出に向けて』(丸井敬司氏)には興味ぶかい説が記されています。

頼朝公は鎌倉に入るやいなや鶴岡若宮(現・元八幡宮)を北に遷座(現・鶴岡八幡宮)していますが、同書では「(鶴岡若宮の北遷は)八幡神を道教における四神の玄武と見做したことを意味する。こうした既存の八幡社に妙見の神格を加えるような事例は房総半島には多く確認される。」とし、守谷の妙見八幡、竜(龍)ヶ崎の妙見八幡を例にひいています。

また、「尊光院(現・千葉神社)のように妙見の別当寺を町の北側に建立することで、事実上、八幡社を妙見社とする例もある(こうした八幡に妙見の神格を加えたものを「千葉型の八幡信仰」という)。こうした事例から考えると筆者は、鶴岡若宮は典型的な「千葉型の八幡信仰」の寺院であったと考えている。」とし、鶴岡八幡宮の御遷座に千葉氏の関与ないしは献策があったことを示唆しています。

源平合戦では範頼公に属して一ノ谷の戦いに参加、豊後国で軍功をあげ、奥州討伐では東海道方面の大将に任じられて活躍、鎌倉幕府でも重きをなしたとされています。

頼朝公も常胤を深く信頼し、「(常胤を)以て父となす」という言葉が伝わります。

千葉氏における常胤の存在の大きさは、常胤以降、嫡流は諱に「胤」の一字を受け継ぐことが通例となったことからもうかがわれます。

また、千葉市Webや千葉市立郷土博物館Webでも、千葉氏が大きくとりあげられ、この地における千葉氏の存在の大きさが感じられます。

これは千葉氏が単なる豪族にとどまらず、房総に広がる妙見信仰と深くかかわっていることもあると思われ、実際、千葉市公式Webには「千葉氏と北辰(妙見)信仰」というコンテンツが掲載されています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 薬師堂

千葉氏ゆかりの寺院として千葉市稲毛区の大日寺があります。

公式Webには「文献や資料などから、大日寺は1254年に千葉介頼胤によって松戸の馬橋に創建され、1284年に頼胤の子、胤宗によって千葉に移されたという説が有力なようです。」とあります。

山内には、千葉(平)常兼(1046-1126年)から胤将に至る千葉氏16代の墓碑である五輪塔が安置されており、昭和35年に千葉市の重要文化財として「史跡千葉家十六代廟所」の指定を受けています。

このなかに千葉介常胤の墓もあるという説もみられます。

常胤の6人の息子の子孫は分家を繰り返しながら全国に広がり、のちに「千葉六党(ちばりくとう)」(千葉氏、相馬氏、武石氏、大須賀氏、国分氏、東氏)と呼ばれる同族勢力を形成しました。

【写真 上(左)】 千葉氏五輪塔

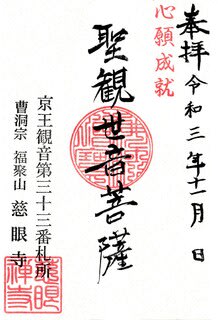

【写真 下(右)】 御朱印

山内本堂まわりはさほど広くはないですが、高度感ある楼閣造の薬師堂や、手厚く供養されている大師堂など、多くのみどころがあります。

御朱印は、御本尊・大日如来のものを庫裡にて拝受できます。

23.和田(義盛)神社

〔和田太郎義盛〕

富士市Web資料

静岡県富士市今泉8-7

御祭神:和田義盛 (合祀)大山津見命、建速須佐之男命

今回は正真正銘の「十三人の合議制」のメンバーです。

和田氏は坂東八平氏に数えられる三浦氏の支族で、相模国三浦郡和田、ないし安房国和田御厨を所領としていたことから和田を名乗ったといいます。

鎌倉幕府草創期の当主は和田義盛で、三浦義明の子の杉本義宗の子として誕生し、母は大庭景継の息女と伝わります。

治承四年(1180年)三浦氏の一族として頼朝公の挙兵に呼応し、石橋山の合戦に向かうも丸子川(酒匂川)の増水で渡れず三浦へ兵を返しましたが、平家方だった畠山重忠の軍勢と遭遇し小坪合戦を展開。

次いで、畠山重忠軍は三浦氏の本拠・衣笠城を襲って城は落城し、祖父・三浦義明は討ち死にしました。(衣笠城合戦)。

衣笠城を落ちた義盛らは海上で北条勢と合流し、安房の地で頼朝公を迎えました。

『平家物語』によると、この際に義盛は、頼朝公が本懐を遂げ天下を取った暁には侍所別当に任じて欲しい旨を乞い、頼朝公は鎌倉入り後にこの義盛の願いを容れて初代侍所別当に任じました。

いかな本人の切実な願いとはいえ、重職の侍所別当にそうやすやすとは任ずることはできないので、相応の貢献と頼朝公からの信任があったと思われます。

このことは、上総介広常への使者という重責に義盛が任ぜられていることからも裏付けられます。

源平合戦では範頼公の軍奉行をつとめ、山陽道から九州に渡って豊後葦屋浦の戦いなどで奮戦。

壇ノ浦の戦いでは義盛は渚から盛んに遠矢を射かけて平家方を脅かしましたが、平家方の仁井親清が見事に矢を射返すと、これに憤激した義盛は船を漕ぎだし海上で獅子奮迅の戦いを繰り広げたといいます。(『平家物語』)

奥州合戦でも武功を重ねた義盛は、御家人筆頭格としての地位を確保し、大倉の頼朝公御所入御の儀式の折には御家人の筆頭の場を占めたと伝わります。

建久三年(1192年)、侍所別当職を梶原景時と交代していますが、『吾妻鏡』によると、景時が「一日だけ」と義盛に頼み込んで別当職となり、そのまま義盛へ返さずに別当職を奪われてしまったといいます。

それでも、義盛の宿老としての地位は揺るがず、頼朝公逝去後には「十三人の合議制」に列しています。

頼朝公の死後、梶原景時の弾劾(梶原景時の変)では中心的な役割を果たしたとされ、景時滅亡後は侍所別当に復しています。

梶原景時の変は感情的なしがらみが背景にあったとみられ、そのなかで御家人の中心となって動いた義盛は、御家人衆からの人望が厚かったとみられます。

『源平盛衰記』には木曾義仲公滅亡後、義仲公の愛妾・巴御前が鎌倉へ下った際、義盛は巴御前のような剛の者に子を産ませたいと頼朝公に申し出て許され、巴を娶って朝比奈義秀が生まれたとあります。

しかし、時系列的に齟齬があるのと、他の史料や物語でこの逸話がみられないことからこの話は創作とみられます。

朝比奈義秀は無双の剛勇で知られたことから、巴御前を母とする逸話がつくられたとされます。

戦国時代、今川氏の重臣として活躍した朝比奈氏は藤原北家の出とされますが、義盛の子・朝比奈義秀から興ったという説もあります。

比企氏や畠山氏の乱では北条氏に与し、与党のポジションを保ちました。

しかし、執権・北条義時のたび重なる挑発により、建暦三年(1213年)5月ついに挙兵に追い込まれ、鎌倉で激しい市街戦を繰り広げたのちに討ち死にし、ここに和田一族は滅亡しました。(和田合戦)

義盛が戦死した由比ヶ浜には、いまも「和田塚」という地名が残ります。

和田一族の墓は江ノ電の和田塚駅のそばにあり、「和田一族戦没地」の碑も立てられています。

また、南伊豆町南伊豆町湊にも「和田塚」があり、和田義盛の墓と伝わります。こちらは和田合戦で義盛が南伊豆に落ちのび、当地の庄屋の娘と結婚して子をなしたという伝承にもとづくものとみられます。

三浦市南下浦町にある真宗大谷派寺院の和田山 来福寺は、義盛の開基、和田一族の菩提寺として知られ、本堂に奉安されている義盛像は三浦市の指定文化財となっています。

三浦市初声町和田の(神明)白旗神社は、弘長三年(1263年)、領主だった義盛を偲ぶため村民が義盛を祀って創祀と伝わります。

御祭神は、現在でも天照大神と和田義盛です。

今回ご紹介するのは、静岡県富士市今泉に御鎮座の和田(義盛)神社です。

和田義盛関係の資料にもあまり登場しない神社ですが、地元では「義盛さん」と呼んで尊崇を集めているようです。

境内由緒書には「治承四年(1180年)10月、富士南麓の加島平野に源平の大合戦が展開されようとした時、源氏の大軍は今泉・原田の高台を中心に依田橋・鈴川・鮫島あたり一帯に陣を布いた。勢子村(今泉村)付近の守りを頼朝から命じられた和田義盛は、東泉院付近に本陣をおき、南側を流れる川に逆茂木をしかけて厳重に警備した。そのため、のちにその川を和田川と呼び陣を布いた所を和田城、その付近の土地を『和田』と呼んだ。そして土地の人々は和田義盛をこの土地の守護神として神社を建てた。」とあります。

この戦いは「富士川の戦い」とみられますが、義盛が陣を布いただけで土地の守護神として創祀とは、やや動機にうすいような感じもします。

和田(義盛)神社は日吉浅間神社の兼務社で、日吉浅間神社は富士山 東泉院が別当をつとめていました。

(東泉院は真言宗寺院で下方五社(富知六所浅間神社・浅間本町、瀧川神社・原田字滝川、今宮浅間神社・今宮字西村、日吉浅間神社・今泉上和田、入山瀬浅間神社・入山瀬字久保上)の別当であったとされる。)

東泉院は富士山 興法寺を拠点とする村山修験と関係があったとされますから、東泉院・下方五社を差配していた六所家あるいは村山修験は、和田義盛ないしその子孫となんらかの関係があったのかもしれません。

(あくまでも筆者の想像です。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鳥居

日吉浅間神社から徒歩でほんの1~2分ですが、境内からは見えずわかりにくいのでGoogle マップの経路案内をつかうのがベター。

駐車場はないので、日吉浅間神社のPに停めての参拝となります。

住宅地の路地奥に朱の鳥居。その先に社殿。

目指していかなければまずわからないこぢんまりとしたお社です。

【写真 上(左)】 社殿

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は日吉浅間神社の社務所で拝受できますが、「鎌倉殿の13人」放映時のみの限定授与かもしれません。

【写真 上(左)】 日吉浅間神社

【写真 下(右)】 日吉浅間神社の御朱印

授与時間は火曜・水曜をのぞく9:00~15:00のようで、本務社の日吉浅間神社の御朱印も授与され、オリジナル御朱印帳も頒布されています。

→日吉浅間神社のfacebook

24.(羽根倉)浅間神社

〔金子小太郎高範〕

志木市Web資料

埼玉県志木市上宗岡4-27-20

御祭神:木花開耶姫大神

御利益:子授安産

旧社格:村社

元別当:観音寺

授与所:水宮神社授与所(富士見市水子1762-3)※常時授与かは不明

『吾妻鑑』の文治五年(1189年)七月十九日の奥州出兵の鎌倉出御御供輩 → 原本(国会図書館D.C)に金子小太郎高範の名がみえます。

金子氏は武蔵七党の一派、村山党に属し桓武平氏の流れとされます。

武蔵国多摩郡村山を領した平頼任が村山党の祖で、孫の家範が入間郡金子に拠って金子を名乗ったのが始まりとされます。

家範の子として金子十郎家忠、金子小太郎高範、金子親範の名が伝わり、いずれも御家人に名を連ねていたようです。

保元の乱では後白河天皇方に金子十郎家忠の名がみえ、源為朝公の配下で剛勇で知られた高間兄弟を討ちとるという武功をあげています。

(→西多摩新聞に詳しいです。)

『吾妻鏡』によると、金子一族は治承四年(1180年)、畠山重忠軍に合流し相模・衣笠城の三浦氏を攻めていますが、後に頼朝公の配下に入りました。

十郎家忠は源平合戦でも数々の武功をあげ、播磨国斑鳩荘などの地頭職に任ぜられています。

『東上沿線新聞』の記事によると、金子小太郎高範は十郎家忠の兄で、承久の乱の宇治川の合戦で討ち死にしています。

埼玉県富士見市周辺に依った難波田氏の祖とされますが、同記事には「おそらく討ち死にの恩賞として子孫に難波田が領地として与えられ、それで難波田氏を名乗るようになったのではないか」と記されています。

金子十郎家忠については、いまのところ御朱印授与の関連寺社がみつからないので、まずは金子小太郎高範ゆかりの寺社をご紹介します。

難波田氏は富士見市南畑を本拠とし、現在、館跡は「難波田城公園」として公開されています。

その富士見市南畑にもほど近いところに(羽根倉)浅間神社があります。

荒川にかかる羽根倉橋のたもとに鎮座し、「羽根倉橋の浅間様」として崇敬される浅間神社です。

境内説明板などによると、建久四年(1193年)、源頼朝公が富士の裾野で巻狩りを催した際、宗岡の住民は勢子役を課せられ、その代償として年貢が免ぜられたのでこれを記念して字大野の地に祠を建てて富士浅間社を祀ったとあります。

富士山から距離のあるこの地の住民が勢子役を課せられたのは不思議な感じがしますが、『しきふるさと史話/志木市教育委員会刊』によると、ここからほど近い難波田の地の武士、難波田高範は頼朝公が初めて京に上った折の随兵として選ばれ、奥州征伐にも加わるなど武蔵武士の中では重きをなしていたため、その支配下にあった宗岡の村民が使役されたのだろう、とのことです。

その後、長禄年間(1457-1460年)の荒川大洪水で字大野の祠が流され羽根倉(現在の羽根倉橋上流)に流れ着いたので、これを神意と考えこの地に社殿を建立。

明治維新後、荒川の改修工事にともない字蓮田に移転、字十人野の稲荷杜、字大野の浅間社、字蓮田の稲荷社、字東前の八幡社の無格社四社を合祀して村社に列格。

昭和48年(1973年)、県道浦和所沢線の建設のため当地へ御遷座しています。

この羽根倉は、南北朝時代の「観応の擾乱」の際、足利尊氏方の高麗常澄と直義方の難波田九郎三郎が激闘を繰り広げた「羽根倉の合戦」の地としても知られています。

【写真 上(左)】 社頭

【写真 下(右)】 拝殿

南に羽根倉通、西に浦所バイパスの築堤、北に荒川の堤防を控えた立地ですが、境内には富士塚が整然とそびえ、右手の社殿の日当たりもよく、高燥なイメージがあります。

境内には参拝者用の駐車場もありました。

境内には地元の丸藤(まるとう)講が築いた高さ約5m、直径約17mの富士塚があります。

平成24年に崩落防止のためコンクリート補修されているものの、黒ボク(富士山の溶岩)は残り、胎内穴も残る本格的な富士塚です。

(詳細は「■ 志木開運・招福七社参り-1」をご覧くださいませ。)

【写真 上(左)】 羽根倉富士塚

【写真 下(右)】 御朱印

御朱印は本務社の水宮神社(富士見市水子1762-3)で拝受しましたが、常時授与されているかは不明です。

25.瑠璃光山 薬師院 玉井寺

〔玉井四郎資重/玉井氏〕

公式Web

埼玉県熊谷市玉井1888

真言宗智山派

御本尊:阿弥陀如来

司別当:玉井大神社境内社の内、稲荷社二宇と諏訪社

札所:幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場第62番、熊谷七福神(布袋尊)

武蔵国の名族、成田氏は藤原道長(ないし基忠)の流れとも伝わりますが、横山党(小野篁の後裔)の代表氏族とされます。

鎌倉幕府草創期の当主は成田七郎助綱で、その二代前の成田太夫助隆(高)の長男・助広が成田氏を継ぎ、二男の行隆が別府氏、三郎の高長が奈良氏、四男の助実(資重・助重)が玉井氏とそれぞれ家を興しています。

『平家物語』には、元暦元年(1184年)の一ノ谷合戦で範頼軍の玉井四郎資(助)景(助重?)らが平通盛(教盛の子)を討ったとあります。

建久元年(1190年)の頼朝公入洛参院では、後陣隨兵 四十一番に玉井四郎資(助)重の名がみえます。

熊谷市玉井にある瑠璃光山 玉井寺の山内にある石積みは、昔から「玉井四郎の墓」といわれ、玉井寺の公式Webでも下記のとおり軍功が紹介されています。

「『保元物語』の白河夜討ちの条に源頼朝に従い、玉井四郎氏が軍功をたてたとあり、『平家物語』では玉井助景が源頼朝に仕えて一ノ谷の合戦で平通盛を討ち取ったとあります。」

また、『郡村誌』には「元暦元年(1184年)木曾義仲追討のため右大将頼朝二弟範頼義経をして兵六万の将として上洛せしむ時(玉井四朗)助重は範頼の午の手に属せり」とあるそうです。

玉井寺、玉井神社周辺は玉井氏の館跡と伝わりますが、遺構らしきものは残っていない模様です。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 本堂

玉井寺の由緒はふるく、桓武天皇の平安京遷都(延暦十三年(794年))に先立ち、新都の造営大夫藤原小黒麻呂より四神相応の地の見立てを命じられた南都興福寺の僧・賢璟は巡視の足を東国までのばしました。

賢璟が当地に滞在の折に目を患い難儀していたところ、「井戸を掘り、その水で目を洗え」との霊夢を受け、その通りにするとたちまち快癒したため、賢璟は井戸の傍らに一祠を祀り井殿明神と称したといいます。

この井戸「玉の井」は玉井寺の山内にあり、玉井寺の縁起では井戸の中から二つの宝珠が出てきたため、この井戸は「玉の井」と名付けられ、一つは寺宝とし、もう一つは寺の北方に神祠を建てその中に祀ったといいます。

中興開山は賢海(寛永十七年(1640年)寂)。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

『新編武蔵風土記稿』には、玉井大神社(玉井明神社)は玉井村の鎮守で「古は井殿明神と呼べりと云」とあります。

別当は吉祥院(本山修験、井殿山井殿寺)、境内社の稲荷社四宇のうち二宇と諏訪社の別当は玉井寺とあります。

本堂は入母屋造桟瓦葺の端正なつくり。

玉井寺の山号は「瑠璃光山」ですが本堂の扁額には「井殿山」とあり、玉井寺と吉祥院はなんらかの関係があったのかもしれません。

【写真 上(左)】 幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 熊谷七福神の御朱印

御朱印は庫裡にて拝受しました。

幡羅郡新四国八十八ヶ所霊場と熊谷七福神という、ふたつの稀少な霊場の御朱印を授与されています。

布袋尊の御朱印は、種子「ユ」一字のダイナミックなもの。

布袋尊は弥勒菩薩の化身ともされるので、弥勒菩薩の種子「ユ」が使われます。

26.如意山 観音院 大輪寺

〔(小山七郎)結城朝光〕

結城市Web

関東八十八ヵ所霊場公式Web

茨城県結城市結城1139

真言宗豊山派

御本尊:如意輪観世音菩薩

札所:関東八十八箇所霊場第37番、結城七福神(大黒天)

前回の「鎌倉殿の13人」で北条政子の妹、阿波局に琵琶を教えていたイケメン武将、結城朝光は容姿だけでなく家柄も胆力も備えた実力者としてその名を残します。

『吾妻鏡』などからその足跡を辿ってみます。

結城朝光は小山氏初代とされる小山政光の子として生まれ、当初は下野の小山に住して小山氏を名乗りました。

小山氏は藤原北家秀郷流で、発祥当時から東国有数の名家として知られていました。

母は八田宗綱の息女で頼朝公の乳母をつとめた寒河尼。

治承四年(1180年)、頼朝公の旗揚げ時には小山政光は大番役で京にいたため、寒河尼は当時14歳の朝光を伴い隅田宿の頼朝公の宿所を訪れました。

寒河尼はわが子朝光を頼朝公側近として臣従させたい旨を申し出、これを容れた頼朝公はみずから烏帽子親となって元服させ、小山七郎宗朝と名乗ったとされます。(のちに朝光に改名)

頼朝公挙兵時、房総は上総介、千葉氏を味方につけたことで固まりましたが、下野国は動静がはっきりせず、その状況で下野国の有力者小山氏が麾下に入った功績は大きなものであったとみられています。

養和元年(1181年)4月、朝光は頼朝公寝所警護の11名に抜擢され、頼朝公側近としての地位を固めていきます。

寿永二年(1183年)2月の野木宮合戦(頼朝公と叔父の志田義広の戦い)では小山氏一族は主力として奮戦し、頼朝方を勝利に導きました。

この戦に先立って頼朝公が鶴岡八幡宮で戦勝祈願した際、御剣役をつとめた朝光は、義広が敗北する旨の「神託」を告げて頼朝公から称賛されました。

御剣役は御家人として栄えある役目で、『吾妻鏡』で確認できる朝光の10回は御家人最多とみられています。

野木宮合戦の論功行賞で朝光は結城郡の地頭職に任命されています。(朝光は下総結城氏初代当主)

元暦元年(1184年)木曾義仲追討に参加。源平合戦では諸戦に加わり奮戦。

東下りした義経公を頼朝公の使者として酒匂宿に訪ね、「鎌倉入りならず」の口上を伝えたのは朝光と伝わります。

文治三年(1187年)の沼田御厨代官狼藉事件では、畠山重忠の窮地を救って名声を高めました。

文治五年(1189年)の奥州合戦では、阿津賀志山の戦いで敵将・金剛別当秀綱を討ち取り、奥州白河三郡を与えられています。

建久六年(1195年)、頼朝公の東大寺再建供養参列の際の騒動では見事な調停をこなし、衆徒達から「容貌美好、口弁分明」と称賛されました。

『吾妻鏡』に「容貌美好」と記されているほどですから、やはり衆目の認めるイケメン武将であったのでしょう。

頼朝公逝去後の正治元年(1199年)秋、朝光は侍所詰所で頼朝公を偲びつつ、「『忠臣二君に仕えず』というが、自分も出家するべきだった。なにやら今の世は薄氷を踏むような思いがする。」と述べたといいます。(『吾妻鏡』10月25日条)

この翌々日、阿波局(北条政子の妹)が「梶原景時が先日のあなたの発言を謀反の証拠として将軍・頼家公に讒訴し、あなたは殺されることになっている」と朝光に告げました。

驚いた朝光はいそぎ三浦義村や和田義盛らの有力御家人にはかり、奉行人の中原仲業に景時の糾弾状をつくらせ、御家人66名の連判をもって大江広元に差し出しました。

大江広元はやむなくこれを頼家公に提出し、頼家公は景時に弁明の機会を与えたものの景時は抗弁もせず、一族を引き連れて所領(相模国一宮)に退去しました。

結局、頼家公は景時を救うことができず、景時は京へのぼる途中で襲撃を受けて討ち死にしました。(梶原景時の変)

これはナゾにつつまれた事件で、当時の公家の日記と『吾妻鏡』で内容の違いがみられ、動機や目的については様々な説が展開されています。

ただ、いずれにしても有力御家人66名の連判をまとめ上げたのは朝光であり、その人望と影響力のほどがうかがわれます。

承久三年(1221年)の承久の乱では東山道軍の将の一人として参戦。

寛喜元年(1229年)上野介に叙任、のちに幕府評定衆の一員となり幕政に重きをなしました。

しかし、「13人の合議制」に列してもいいほどの勲功と見識、そして人望をもちながら晩年は政治から距離をおいたといわれます。

若いころから念仏に傾倒していた朝光は、あいつぐ鎌倉府の政変のなかで世の無常を悟り、法然上人や親鸞上人に知己を得てふかく帰依し、晩年には出家して結城上野入道日阿と号して結城称名寺を建立するなど信仰に生きたと伝わります。

朝光の性格は誇り高く、あまたの御家人衆も一目置いていたこと、結城家当主は代々「朝」を通字としたことなどから頼朝公のご落胤説もありますが、史料による確たる裏付けはないとされています。

中世、結城家は下総の名家として存続し、奥州白河でも分家が興隆しました。

白河結城家当主の結城親光は建武の新政で活躍し、楠木正成、千種忠顕、名和長年と合わせて「三木一草」と称されました。

室町期には結城基光が下野守護を務め、第3代鎌倉公方・足利満兼公の代には宇都宮氏、小山氏、佐竹氏、小田氏、那須氏、千葉氏、長沼氏と並んで「関東八屋形」の一つに列し、屋形号を許されるなど名家の格式を保ちました。

永享十年(1438年)の永享の乱以降は動乱に巻き込まれ、古河公方を奉じて各地で戦を繰り広げ戦国大名としても勢力を張りました。

戦国期の当主・晴朝には子がなかったため、徳川家康公の次男で秀吉公の養子であった秀康公を養子に迎えました。(結城秀康)

これほどの武将を養子に迎えられたことは、結城氏の家格の高さを物語っています。

墓所である称名寺をはじめ、結城朝光ゆかりの寺院はいくつかありますが、ここでは朝光が(開基)改号して以来、結城家代々の祈願所となった大輪寺をご紹介します。

草創当初は常陸国河内郡で大輪坊と号しましたが、安貞元年(1227年)、朝光が坊舎を移築し田川原郷大輪坊の僧・元観を招いて開基とし、大輪寺と号したと伝わります。

朝光の帰依篤く、結城家代々の祈願所になっています。

元禄年間(1688-1703年)には僧・俊寿が中興、藩主水野家の祈願所となり、中本寺として末寺二十二ヶ寺を擁したといいます。

名刹だけに寺宝も多く、結城家第8代当主直光寄進で境外仏堂に御座された正観世音菩薩(人手観音)は県指定文化財、大黒天像、経典十三巻・根来塗経管などは市の指定文化財となっています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 本堂

山門は三間一戸の八脚門で屋根は本瓦葺。脇間には仁王尊が御座します。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 向拝扁額

入母屋造本瓦葺流れ向拝の本堂は、名刹にふさわしい風格を備えるもの。

水引虹梁両端に簡素な木鼻、頭貫上に斗栱、中備に板蟇股、正面桟唐戸の上には寺号扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 人手観音堂

【写真 下(右)】 布袋尊

人手観音堂は入母屋造銅板葺流れ向拝で観音堂らしい朱塗り。こちらは水引虹梁まわりに精緻な彫刻が施されています。

■ 関東八十八箇所霊場の御朱印

御朱印は庫裡にて拝受できます。

メジャー霊場・関東八十八箇所の札所なので、手慣れたご対応です。

結城七福神(大黒天)の札所ですが、七福神の御朱印の授与は不明です。

27.宝林山 称念寺

〔河津三郎祐泰〕

伊豆88遍路の紹介ページ

静岡県河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所:伊豆八十八ヶ所霊場別格旧第31番

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および霊場ガイド記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈りつつ鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せたちまち空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に供養したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

28.慈眼山 無量院 萬福寺

〔梶原平三景時〕

大田区南馬込1-49-1

曹洞宗

御本尊:阿弥陀三尊

札所:江戸・東京四十四閻魔参り第19番、閻魔三拾遺第29番

先日(7/24)の「鎌倉殿の13人」で、ついに「梶原景時の変」にさしかかりました。

梶原氏は桓武平氏良文流といわれる鎌倉氏の一族です。

鎌倉権五郎景正は相模国鎌倉に拠って鎌倉氏を称し、後三年の役での凄絶な戦ぶりは広く知られています。

鎌倉氏一族の系譜については諸説ありますが、景正の嫡子・景継が鎌倉氏を継ぎ、景正の父・(鎌倉)景成の兄弟・景通の子の景久が鎌倉郡梶原郷で梶原氏を称し、景成のもうひとりの兄弟・景村の孫の景宗が大庭御厨で大庭氏を称したとされます。

このほか、長江氏、板倉氏、安積氏、香川氏、古屋氏、長尾氏などが鎌倉党とされます。

同族の大庭氏(大庭景親)が平家方の有力者であったこともあり、石橋山の戦いでは平家方に属しましたが、景時は石橋山の山中で窮地に陥っていた頼朝公を見逃して救いました。

治承四年(1180年)秋の頼朝公鎌倉入りののち、景時は土肥実平を通じて頼朝公に降伏し、翌年正月に頼朝公と対面して御家人に列しました。

武術のみならず弁舌に秀で、教養もある景時は頼朝公に厚く信任されて数々の重責を果たし、「鎌倉ノ本体ノ武士」と称されて十三人の合議制にも列しました。

梶原景時にまつわる逸話は枚挙にいとまがないので、こちら(Wikipedia)をご覧ください。(と逃げる(笑))

その峻烈果断な性格は平家追討、幕府草創に必要なものでしたが、それだけに敵も多く、ついに結城朝光の悲嘆に端を発した政変(梶原景時の変)により、正治二年(1200年)正月、上洛の途中に駿河国で討ち死にしました。

有能な官吏で頼朝公の信任厚かったことは間違いないですが、とくに義経公への讒言が喧伝されたため、後世の評価が大きくわかれる人物とされています。

梶原景時の所領と館は相模国一宮(現在の寒川町)にあったとされ、比定地には「梶原景時館址」の石碑が建てられています。

また、多磨郡柚井領(現・八王子市)にも所領があったようです。

景時の墓所として伝わる場所はいくつかあります。

1.鎌倉・深沢小学校裏のやぐら五輪塔

2.梶原景時館址の墓石群(寒川町)

3.梶原山の墓石群(静岡市葵区長尾・梶原山公園)

4.慈眼山 萬福寺(大田区南馬込)

このうち御朱印をいただけるのは4の萬福寺なので、こちらをご紹介します。

なお、1.深沢小学校そばの御霊神社(鎌倉市梶原)(→ 神奈川県神社庁Web)は景時の創建と伝わり、御朱印も授与されているようですが筆者は未拝受です。

御霊神社の元別当で山号が景時ゆかりと伝わる休場山 等覚寺(鎌倉市梶原)の御朱印は拝受していますのでUPします。

■ 休場山 弥勒院 等覺寺

鎌倉市梶原1-9−2

高野山真言宗

御本尊:不動明王

札所:相模国準四国八十八ヶ所霊場21番

※ 字数制限にかかったので、以降はVol.4をご覧ください。

■ 「鎌倉殿の13人」と御朱印-4へつづく。

【 BGM 】

■ If I Had My Wish Tonight - David Lasley

■ Morricone: Nella Fantasia

■ In My Dreams - REO Speedwagon

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 家庭教師のトライのCMソング / WON

家庭教師のトライのCMソングの歌声がどうにも気になって、アーティスト検索してみました。

→ 検索結果-1

→ 検索結果-2

WONさんというアーティストらしい。

→ 公式twitter

■ 日記(Acoustic ver.)- WON

■ 咲かない (Acoustic ver.) - WON

とくに美声というわけではないけど、声に力とキレがあって、感情が乗っている。

四つ打ちタテのりのボカロ的曲も歌ってるけど、トライのCMみたいなスケール感のある曲がはまると思う。

CMソングからアーテイストの検索に入ったのは「CHOYA夏梅」のやなわらばー以来。

やなわらばーは解散しちゃたけど、WONはメジャーになってほしい。

■ やなわらばー / 夏空の下(Music video)

かつては歌から一気に惹き込む名作CMがたくさんあった。

そんな時代はふたたびやってくるのかな?

■ 協和発酵 焼酎「かのか」CM 上野洋子

■ 山下達郎 LOVELAND, ISLAND サントリー 純生

■ サントリー ビール CM 松田聖子 - Sweet Memories カサブランカ&ボクシング編

→ 検索結果-1

→ 検索結果-2

WONさんというアーティストらしい。

→ 公式twitter

■ 日記(Acoustic ver.)- WON

■ 咲かない (Acoustic ver.) - WON

とくに美声というわけではないけど、声に力とキレがあって、感情が乗っている。

四つ打ちタテのりのボカロ的曲も歌ってるけど、トライのCMみたいなスケール感のある曲がはまると思う。

CMソングからアーテイストの検索に入ったのは「CHOYA夏梅」のやなわらばー以来。

やなわらばーは解散しちゃたけど、WONはメジャーになってほしい。

■ やなわらばー / 夏空の下(Music video)

かつては歌から一気に惹き込む名作CMがたくさんあった。

そんな時代はふたたびやってくるのかな?

■ 協和発酵 焼酎「かのか」CM 上野洋子

■ 山下達郎 LOVELAND, ISLAND サントリー 純生

■ サントリー ビール CM 松田聖子 - Sweet Memories カサブランカ&ボクシング編

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で出てくる寺院もけっこうあるので、こちらも「鎌倉市の御朱印」と併行してUPしていきます。

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町大川278

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

ここから東伊豆町に入ります。

東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。

温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。

【写真 上(左)】 大川温泉のサイン

【写真 下(右)】 大川温泉の案内図

大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。

明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」

山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。

単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。

-------------------

伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂

【写真 下(右)】 本堂

参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。

向拝に大がかりな唐破風を起こしています。

伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 見事な彫刻-1

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。

破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。

【写真 上(左)】 見事な彫刻-2

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ

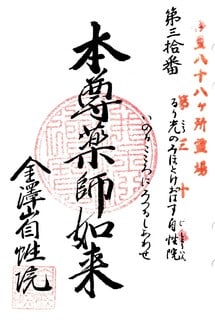

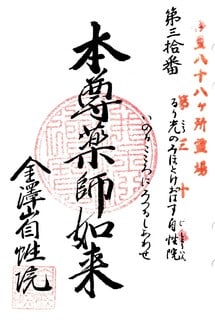

■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町奈良本98

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡

東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。

熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。

自性院はこの奈良本エリアにあります。

永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。

明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」

なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。

「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」

こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。

なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。

-------------------

石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

前庭芝生の開けた境内。

本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。

【写真 上(左)】 中備の彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

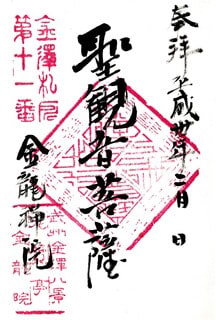

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)

■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町白田76

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。

北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。

この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。

最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」

-------------------

海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。

海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 参道

山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。

本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 露天

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。

正面には院号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

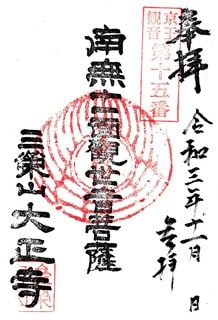

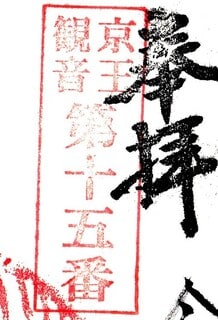

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ

※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。

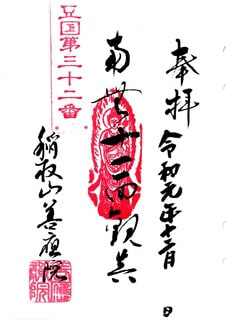

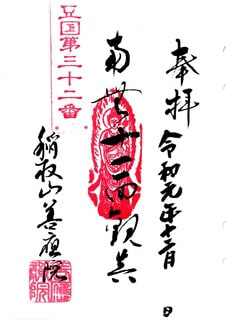

■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取400-2

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番

授与所:庫裡

「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。

元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。

中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」

-------------------

稲取の街中のこみ入ったところにあります。

道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。

広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。

【写真 上(左)】 寺号標&札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 堂内の山号扁額

参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。

堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。

そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。

また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。

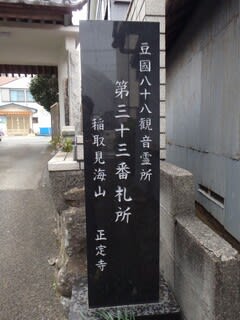

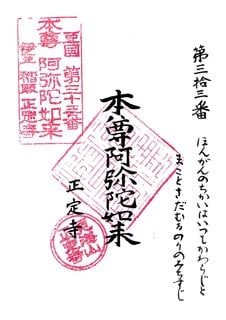

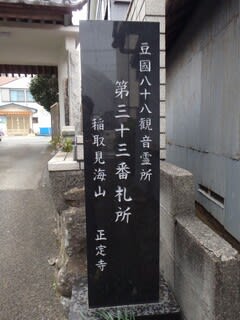

■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取833-1-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番

授与所:庫裡

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。

開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。

慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。

海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。

文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」

伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。

・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗

・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗

・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?

・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗

・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗

-------------------

稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。

参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。

【写真 上(左)】 稲取港

【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)

【写真 上(左)】 道祖神-1

【写真 下(右)】 道祖神-2

海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。

民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。

社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。

社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。

人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。

なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼

山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。

堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。

【写真 上(左)】 堂内

【写真 下(右)】 正定寺大佛

道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。

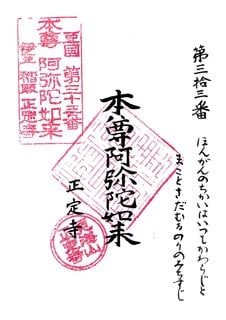

御朱印は本堂内にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。

こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。

常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。

■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。

旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。

霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。

どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。

結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。

伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。

ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。

第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。

第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。

このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。

非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。

「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。

■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)

-------------------

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

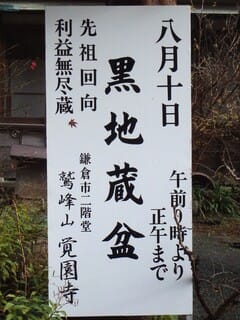

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

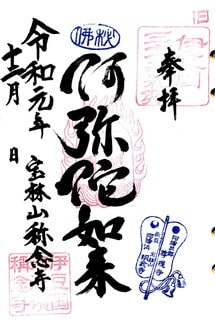

御朱印は庫裡にて拝受しました。

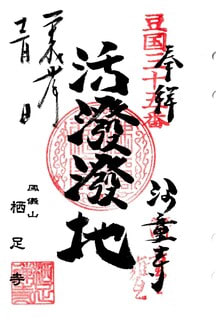

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ

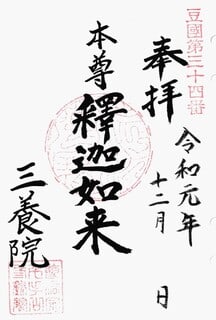

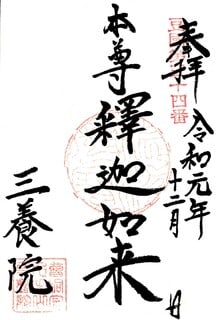

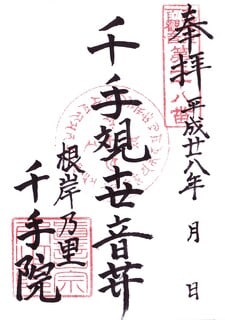

■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町川津筏場807-1

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。

伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。

河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。

伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。

開山当初は千手院(庵)と号しました。

天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。

この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。

なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」

水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。

当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。

-------------------

峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。

第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。

(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 山内

風通しのよいあかるい高台。

門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。

大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 本堂

向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。

向拝見上げの扁額は読解できませんでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂内

参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。

本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。

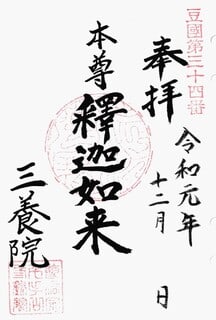

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釋迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ

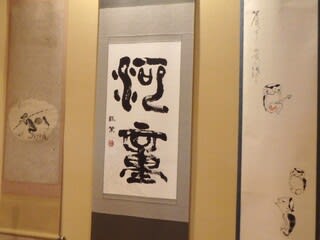

■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町谷津256

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:授与所 or 本堂内

河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。

公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。

徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。

応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。

『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。

寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」

河童の伝説については、公式Webをご覧ください。

-------------------

行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。

その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 河童ののぼり

参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。

【写真 上(左)】 河童の銅像

【写真 下(右)】 参道&寺号標

本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。

参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。

その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。

【写真 上(左)】 授与所

【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現

その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。

【写真 上(左)】 河童くん

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂内

正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。

本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。

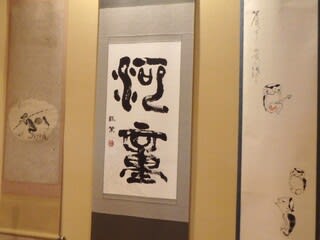

【写真 上(左)】 河童の掛軸

【写真 下(右)】 キュウリのお供え

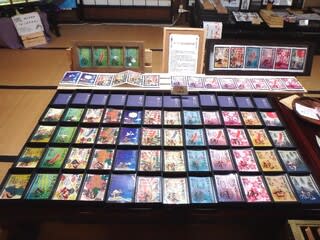

こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。

本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。

オリジナル御朱印帳も頒布されています。

本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。

片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印

【写真 下(右)】 天井絵も華やか

こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。

御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。

なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

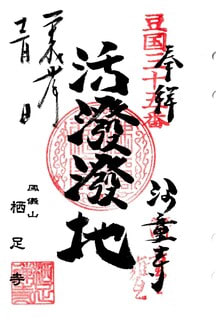

● 活潑潑地

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。

公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印

※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。

慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。

→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ

【 BGM 】

■ 夏をかさねて - 今井美樹

■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)

いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

新型コロナウイルス感染拡大警戒中です。また、令和3年7月伊豆山土砂災害等の影響も懸念され、寺社様によっては御朱印授与を中止されている可能性があります。ご留意をお願いします。

----------------------------------------

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-1

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-2

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3から。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-4

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5

〔 参考文献 〕

『こころの旅』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 こころの旅』(㈱ピーシードクター 刊)

『霊場めぐり』は、『伊豆八十八ヶ所霊場 霊場めぐり』(伊豆観光霊跡振興会 刊)

を示します。

■ 第29番 大川山 龍豊院(りゅうほういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町大川278

曹洞宗

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:庫裡

ここから東伊豆町に入ります。

東伊豆町は温泉のメッカで大川、北川、熱川、片瀬、白田、稲取と名だたる温泉地がつづきます。

温泉好きにとっては、つぎつぎと出てくる日帰り温泉を横目にみながらのきびしい(笑)順路となります。

【写真 上(左)】 大川温泉のサイン

【写真 下(右)】 大川温泉の案内図

大川にある龍豊院は、弘治元年(1555年)、真言宗寺院として建立。慶長年間(1596~1615年)(永禄(1558-1570年のはじめ頃とも)に、最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗、天明元年(1781年)、僧隆峯のときに法地(曹洞宗の寺格)となりました。

明治12年の火災により寺伝等を焼失し、詳細については記録が残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「大川村 宮上最勝院末 本尊観世音 弘治元年(1555年)建立 真言ナリ 慶長ノ頃(1596~1615年)改宗ス 最勝院七世笑山ヲ開山トス 天明元年(1781年)僧隆峯法地トス」

山内に樹齢400年と推定される東伊豆町指定天然記念物の 枝垂れ桜があります。

単花弁の純粋種という珍しい品種とのことで、見頃は3月下旬です。

-------------------

伊豆大川温泉は山里に湯宿が点在しているイメージで、龍豊院はそのなかにあります。

【写真 上(左)】 参道から本堂

【写真 下(右)】 本堂

参道階段右手に枝垂れ桜、その奥右に重石塔、左に六地蔵を配して正面本堂は入母屋造桟瓦葺。

向拝に大がかりな唐破風を起こしています。

伊豆の寺院らしく身舎腰壁はなまこ壁、白壁を張り出した花頭窓も意匠的な面白さがあります。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 見事な彫刻-1

水引虹梁両端に獅子の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五三の桐、鬼板は経の巻獅子口で五七の桐紋をおいています。

破風両端に立体感ある飾り懸魚をおき、躍動感のある向拝まわりです。

【写真 上(左)】 見事な彫刻-2

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で、見上げには龍に縁取られた豪壮な院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釈迦牟尼佛

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 大川温泉 「磯の湯」の入湯レポ

■ 第30番 金澤山 自性院(じしょういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町奈良本98

曹洞宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:-

授与所:庫裡

東伊豆有数の温泉地、熱川にある札所です。

熱川は海側に大規模な温泉街を形成し、高温泉の櫓が湯けむりをあげていますが、山側の奈良本エリアにも多くの泉源があり、自家源泉の湯宿が点在します。

自性院はこの奈良本エリアにあります。

永正元年(1504年)に祖元によって開創、天正七年(1579年)に太田道灌の末孫太田持広が、最勝院十一世佛山長寿を招じて曹洞宗の法治になったと伝わります。

明治初頭の1870年に堂宇が全焼したため、詳細な寺伝は残っていないようです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「奈良本村 宮上最勝院末 本尊薬師 永正中僧祖元創立ス 天正七年(1579年)最勝院十一世佛山法地トス 同村廃瑞雲院ノ本尊薬師当寺ニ安ス」

なお、『豆州志稿』の廃瑞雲院の項には以下のとおりあります。

「野崎牛助家次ト大坂城ヨリノ落人ナリ子孫存ス 明治六年廃寺」

こちらのWeb記事(大坂の陣絵巻)には「(野崎家次)藤堂高虎に仕え500石を与えられる。大坂冬の陣では黒母衣衆として、夏の陣では鉄砲足軽の大将として従軍した。1635年に藤堂家を去り、1638年に死亡。」(同記事より引用)とありますが、大坂の陣(1615年)から20年も藤堂家に仕えたとすると「大坂城ヨリノ落人」とはいえず、別人かもしれません。

なお、自性院の本尊・薬師如来が瑞雲院から遷られた薬師如来であるかは不明です。

-------------------

石柱と階段を構える立派な参道。その先には切妻屋根桟瓦葺の四脚門で大棟に山号をおいています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

前庭芝生の開けた境内。

本堂は入母屋造銅板葺で唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に見事な龍の彫刻をおき、その上には大瓶束の笈形、さらに上の兎の毛通しには五七の桐と、龍豊院の構成に近いですが鬼板は経の巻獅子口ではありません。

【写真 上(左)】 中備の彫刻

【写真 下(右)】 本堂扁額

正面は下部格狭間、上部硝子格子の開き戸で両側には花頭窓。見上げには院号扁額が掲げられています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 薬師如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 熱川温泉「高磯の湯」の入湯レポ(温泉みしゅらん/東伊豆の湯巡り)

■ 第31番 来宮山 東泉院(とうせんいん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町白田76

曹洞宗

御本尊:聖観世音菩薩

札所本尊:聖観世音菩薩

他札所:-

授与所:庫裡

渋い名湯を揃え、温泉マニアから一目おかれている白田温泉にある札所です。

北条氏直の外臣であった金指筑後守による開山で元は真言宗の寺院でした。

この金指筑後守が伊勢から来住して明応三年(1494年)に建立、本尊の聖観世音菩薩像は役小角の作と伝わります。

最勝院七世の笑山精眞大和尚が止錫され開山として曹洞宗に改宗しました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「白田村 宮上最勝院末 本尊聖観音 開基乃金指筑後守ナリ 後裔尚アリ 最勝院七世の笑山ヲ開山トス」

-------------------

海岸にもほど近い民家の奥に一段高く山内を構えています。

海側からみると、山門と本堂がいいバランスを保っています。

【写真 上(左)】 サイン

【写真 下(右)】 参道

山門はがっしりとした銅板葺の四脚門で、山号扁額を掲げています。

本堂はおそらく寄棟造銅板葺で軒唐破風の向拝を起こしています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 露天

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 本堂扁額

水引虹梁、繋ぎ虹梁ともに直線的で装飾はすくなく全体にスクエアな印象で、水柿色の向拝部がいいアクセントになっています。

正面には院号扁額を掲げています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 聖観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 白田温泉 「白田川観光ホテル」の入湯レポ

※ 名湯でしたが、残念ながら休業中の情報があります。

■ 第32番 稲取山 善應院(ぜんのういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取400-2

曹洞宗

御本尊:十一面観世音菩薩

札所本尊:十一面観世音菩薩

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第4番

授与所:庫裡

「雛のつるし飾り」で有名な稲取の町には札所がふたつあります。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、草創は嘉吉元年(1441年)で開基は真覚律師、鈴木三位大臣二十五代の子孫、熊野党水軍の鈴木孫七郎繁時の創立で当初は稲昌寺と号する真言宗高野山の末派でした。

元和二年(1616年)に駿州原田(現・富士市原田)永明寺六世(七世とも)大室存道和尚により曹洞宗に改宗して中興、善應院と号を改めました。

中興の大室存道和尚は、宗祖承陽大師十六世の法孫と伝わります。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 曹洞宗 駿州原田永明寺末 本尊観世音 本庵ニシテ真言ナリ 駿州原田永明寺六世大室和尚寺主タル時 宗ヲ曹洞ニ改メ中興祖トナル 庵ヲ寺ニ取立ルハ鈴木氏ナル(中略)稲昌寺ト称ス 元和中僧大室曹洞宗トナシ善應院ト号スト」

-------------------

稲取の街中のこみ入ったところにあります。

道沿いが参道入口で、寺号標と豆国霊場八十八ヶ所の札所標。

広くはないですが、すっきりと手入れのいきとどいた山内です。

【写真 上(左)】 寺号標&札所標

【写真 下(右)】 参道

【写真 上(左)】 本堂-1

【写真 下(右)】 本堂-2

参道階段をのぼった正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、正面見上げに院号の扁額を掲げています。

【写真 上(左)】 本堂向拝

【写真 下(右)】 堂内の山号扁額

参拝後、御朱印を乞うと本堂を開けていただけました。

堂内見上げには山号の扁額が掲げられ、向拝上の院号扁額と二重扁額を構成しています。

そのおくには五色の向拝幕が掲げられて、質素な堂前とは対照的な華やぎのある堂内でした。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 十一面観世音菩薩

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

稲取は寺社が多く御朱印を介した観光振興に熱心なところで、しばしば御朱印イベントが催されているようです。

また、域内に「稲取八ヶ寺めぐり」というミニ霊場が設定されています。

■ 第33番 見海山 来迎院 正定寺(しょうじょうじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

東伊豆町稲取833-1-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:稲取八ヶ寺めぐり第6番

授与所:庫裡

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、創立は養和元年(1181年)で当初は合歓木というところにあり真言宗で来迎庵と号しました。

開山は源誉存応観智國師、開基は村木善左衛門とされています。

慶長三年(1598年)、華山和尚が正定寺と号を改め浄土宗に改宗しました。

海辺の寺院で、寛文十年(1670年)、台風の波浪(大津波とも)で堂宇などが流出という記録が残ります。

文化十二年(1815年)、徳本上人が伊豆相模を摂化の途次、当寺に留錫布教と伝わり、御名号一幅を残すといいます。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「稲取村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 養和中ヨリ至德迄ハ合歓木ト云処ニ在テ来迎庵ト云 真言宗ナリ 正長ヨリ文明中迄ハ臨済宗ト為リ 明應二年ニ至リ始テ建長寺ニ隷シ寺号トス 天文ノ末ヨリ永禄迄復真言ニ復リソレヨリ浄土ト為リ 天正ノ頃寺号ヲ正定ト改メ増上寺存應和尚ヲ祖トス 地蔵堂在境内」

伊豆は改宗の寺歴をもつ寺院が多いですが、こちらもめまぐるしい改宗の歴史が伝わります。

・養和年間(1181-1182年)~至德年間(1384-1387年) 真言宗

・正長年間(1428-1429年)~文明年間(1469-1487年) 臨済宗

・明應二年(1493年) 臨済宗建長寺派?

・天文年間(1532-1555年)~永禄年間(1558-1570年) 真言宗

・慶長三年(1598年)~現在 浄土宗

-------------------

稲取港の堤外そばの海べりにあり、「見海山」という山号がぴったりの立地です。

参拝時は北よりの海風が吹きつけていました。

【写真 上(左)】 稲取港

【写真 下(右)】 漁港お約束のぬこ(正定寺境内)

【写真 上(左)】 道祖神-1

【写真 下(右)】 道祖神-2

海側の駐車場から山内までの途中に道祖神のお社があります。

民族学者で歌人でもある折口信夫博士が椿を手草として持つこの道祖神をみて、椿を手にして各地を廻られた八百比丘尼の石像と見立てられたものです。

社前の説明書には「稲取東区の道祖神(伝 八百比丘尼)石像」と記され、背後の公園は「稲取漁港 八百比丘尼公園」です。

社内のいくつかの石像のうち、中央の像が八百比丘尼像とされ、東伊豆町の指定文化財に指定されています。

人魚の肉を食べたことで八百歳の歳月を生きたという八百比丘尼は、各地を巡廻され多くの逸話が残りますが、伊豆ではめずらしいようです。

なお、つつじで有名な青梅市の名刹、大悲山 塩船観音寺は、八百比丘尼の開山と伝わります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 鐘楼

山門は南側にあり、柱二本の変わった形状です。その横に立派な鐘楼。

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

本堂は寄棟ないし宝形造桟瓦葺流れ向拝で、水引虹梁両端に獅子・貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に板蟇股を構えています。

堂内に仁王像、御内陣の御本尊・阿弥陀如来も向拝から拝めます。

【写真 上(左)】 堂内

【写真 下(右)】 正定寺大佛

道祖神側には、かなりの大きさの正定寺大仏が御座します。

御朱印は本堂内にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

数百メートル南の高台には(稲取御鎮座)八幡神社がありますが、当寺との関係(別当)は確認できませんでした。

こちらの八幡神社は頼朝公とのゆかりが深く、頼朝公の守本尊が寄進されたとされ、頼朝公の水垢離の井戸も残ります。

常時かどうかは不明ですが、御朱印も授与されています。

■ 別格旧第31番 宝林山 称念寺(しょうねんじ)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町浜334-1

浄土宗

御本尊:阿弥陀如来

札所本尊:阿弥陀如来

他札所:-

授与所:庫裡

伊豆八十八ヶ所霊場には2つの別格札所が設定されています。

旧8番の満行山 航浦院と旧31番の宝林山 称念寺です。

霊場札所の入替えがあった場合、旧札所は御朱印授与を止めてしまうケースが多いですが、こちらは2つの札所とも「別格札所」扱いになり御朱印も授与されています。

どうしてこういう状況になっているかはわかりませんが、ほとんどの伊豆八十八ヶ所関連ガイドでこの2つの別格札所は紹介されています。

結願の修禅寺奥の院の御朱印も拝受できるので、この霊場のコンプリート御朱印数は88(通常札所)+2(別格札所)+1(奥の院)で計91となります。

伊豆八十八ヶ所の東伊豆エリアの巡路は、北から海岸沿いを南下するとそのまま札番どおりの順打ちになります。

ところが稲取・河津に至ってこの法則が崩れます。

第32番善應院は第33番正定寺よりも南にあるので、順打ちすると北に戻ることになります。

第34番三養院も第33番稲取からいきなり天城方面(山寄り)に飛び、そこから第35番栖足寺、第36番乗安寺と山側から河津浜に下っていく道程となります。

このような札番構成は、かつて第2番弘道寺から天城越えして河津に入っていた名残かもしれず、旧31番の称念寺も白田の第31番東泉院から距離を置いた河津浜にあります。

称念寺は、安元元年(1175年)、河津三郎祐泰が居館・谷津館のなかに阿弥陀如来を奉安した庵(称念庵)を開創したのが始まりと伝わる古刹です。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、聖武天皇の御代(724-749年)、春日の里に稽文会という当代随一の名工がおり、稽文会は唐に渡ってさらにその技を磨きました。

その技倆は唐でも響きわたり、唐の皇帝に重く用いられました。

文会はいつしか望郷の念にかられ帰国を願い出ましたが、皇帝は文会の才を惜しんでこれを許しませんでした。

しかし文会の望郷の念はやみがたく、春日明神に祈り鶴を彫ってこれに乗ると、鶴は文会を乗せ空に舞い上がりました。

帝はおどろきおそれてこの鶴を射させ、矢は鶴の右翼に刺さりましたがそのまま飛びつづけ、ついに博多の地に舞い降りたといいます。

帰国がなった稽文会は諸国を巡り、伊豆のこの地に至って一刀三礼して阿弥陀如来像を彫り上げました。

このお像はくだんの鶴の矢を像内に蔵していたそうです。

河津祐泰は縁あってこの阿弥陀如来像を得てたいへん喜び、自邸内に称念庵を開いてこのお像を御本尊として大切に奉安したそうです。

現在もこの阿弥陀如来像は称念寺の御本尊ですが、秘仏となっています。

『豆州志稿』には「宝治中(1247-1249年)僧・澄道中興シテ寺ト為ス」とあり、この頃に中興して庵から寺になったようです。

永禄四年(1562年)、山崩れにあったため谷津から現在地に遷りました。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「濱村 浄土宗 東京増上寺末 本尊阿彌陀 伊東祐親ノ嫡子川津三郎祐泰 谷津ニ居住シ其邸側ニ一宇ヲ創立シテ稱念庵ト号シ 阿彌陀ノ像ヲ安置ス 寶治中(1247-1249年)僧澄道中興シテ寺ト為ス 今其遺跡ヲ稱念庵屋敷ト云 永禄四年(1562年)誠譽上人ノ時谷津ヨリ此ニ移ス 或云縄地ト 川津祐泰ノ神版及其尊信セシ阿彌陀アリ 寺域有庚申堂」

河津三郎祐泰は伊豆の豪族・伊東祐親の長男で、「曾我兄弟の仇討ち」で知られる曾我祐成・時致の実父です。

祐泰をめぐる情勢については■ 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-3の第27番 稲荷山 東林寺に書きましたので、さらっと抜粋再掲します。

藤原南家の流れとされる工藤氏は伊豆の名族で、工藤(久須見)祐隆は、嫡子の祐家が早世したため、実子(義理の外孫とも)の祐継を後継とし伊東氏を名乗らせました。(伊東祐継)

他方、摘孫の祐親も養子とし、河津氏を名乗らせました。(河津祐親)

伊東祐継は、嫡男・金石(のちの工藤祐経)の後見を河津祐親に託し、祐親は河津荘から伊東荘に移って伊東祐親と改め、河津荘を嫡男・祐泰に譲って河津祐泰と名乗らせました。

(河津祐親→伊東祐親)

一方、工藤祐経は伊東祐親の娘・万劫御前を妻とした後に上洛し、平重盛に仕えました。

工藤(久須見)氏は東国の親平家方として平清盛からの信頼厚く、伊東祐親は伊豆に配流された源頼朝公の監視役を任されました。

工藤祐経の上洛後、伊東祐親は伊東荘の所領を独占し、伊東荘を奪われた工藤祐経は都で訴訟を繰り返すものの効せず、さらに伊東祐親は娘の万劫を壻・工藤祐経から取り戻して土肥遠平へ嫁がせたため、所領も妻も奪われた祐経はこれをふかく恨みました。

安元二年(1176年)、奥野の狩りが催された折、河津祐泰(祐親の嫡子)と俣野五郎の相撲で祐泰が勝ちましたが、その帰途、赤沢山の椎の木三本というところで工藤祐経の郎党、大見小藤太、八幡三郎の遠矢にかかり河津祐泰は落馬して息絶えました。

祐親もこのとき襲われたものの離脱して難をのがれました。

伊東祐親は、嫡子河津祐泰の菩提を弔うため伊東の久遠寺に入って出家、自らの法名(東林院殿寂心入道)から東林寺に寺号を改めたといいます。

河津祐泰の妻は、5歳の十郎(祐成)、3歳の五郎(時致)を連れて曾我祐信と再婚。

建久四年(1193年)5月、祐成・時致の曾我兄弟は、富士の巻狩りで父(河津祐泰)の仇である工藤祐経を討った後に討死し、この仇討ちは『曽我物語』として広く世に知られることとなりました。

(河津祐泰の妻を満功御前とする説もありますが、『曽我物語』では伊東祐親の娘となっており錯綜しているようです。)

祐泰の末子は祐泰の弟祐清の妻(比企尼の三女)に引き取られ、妻が再婚した平賀義信の養子となり、出家して律師と号していましたが曾我兄弟の仇討ちの後、これに連座して鎌倉・甘縄で自害しています。

『曽我物語』の発端ともなった奥野の狩りの相撲で、祐泰は俣野五郎に勝ちましたが、そのとき祐泰が掛けた(掛けられた)技が「河津掛け(蛙掛け)」とされ、いまでも相撲の決まり手として残っています。

「河津掛け」は、「相手が外掛けや切り返しで攻めてきたところを逆に相手の脚を内側から掛けていき、足の甲を相手の脚に引っ掛け、腕を相手の首に巻いて自分の後方に倒す。」(wikipediaより)という大技で、めったにみることができません。

非常に危険なワザとされ、アマチュア相撲では禁止されています。

「河津掛け」の由来について、wikipediaには「書籍『大相撲大事典』によると名称は脚の形状からカエル(かわず)に由来し、かつては「蛙掛け」(かわずがけ)と呼ばれていた。「河津」の表記にかわったのは、『曽我物語』にある河津祐泰と俣野景久が相撲を取った話で、俣野が河津祐泰に今でいう河津掛けを繰り出したが、江戸時代の草子において「かわずがけ」という名称に掛けた洒落によって、逆に河津祐泰が俣野に掛けている絵が流行り、それが由来ではないかと推測できるが、よくわからないとしている。」とあります。

■ 平成8年初場所 貴乃花貴ノ浪 河津掛け(貴ノ浪、河津掛けで初優勝)

-------------------

河津浜からすぐそばですが、本堂背後に小高い山を背負っているので海沿いのお寺のイメージはありません。

国道向けに「伊豆八十八ヶ所霊場 旧三十一番札所」の大きな看板を出しており、旧番ながら現役の霊場札所としての立ち位置をお持ちのようです。

【写真 上(左)】 道沿いの札所案内

【写真 下(右)】 六地蔵

アスファルトのうえにぽつねんとある山門は切妻桟瓦葺の四脚門。

その先正面に入母屋造桟瓦葺流れ向拝の、どっしりとした本堂。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山内

水引虹梁両端に獅子と貘の木鼻、頭貫上に斗栱、身舎側に海老虹梁、中備に鶴松とみられる彫刻を置き、正面硝子戸の上に山号扁額を掲げています。

彫刻類は子ぶりですが精緻な仕上がりで見応えがあります。

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 本堂向拝

【写真 上(左)】 木鼻の獅子

【写真 下(右)】 向拝扁額

御朱印は庫裡にて拝受しました。

御朱印には「旧 伊豆國三十一番」の札所印と相撲の軍配の印が捺されていました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 阿弥陀如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 片瀬温泉 「味湯海亭 福松荘」の入湯レポ

■ 第34番 千手山 三養院(さんよういん)

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町川津筏場807-1

曹洞宗

御本尊:釈迦如来

札所本尊:釈迦如来

他札所:-

授与所:庫裡

第34番は河津桜や七滝で有名な河津町に位置します。

伊豆有数の観光地で、今井浜、河津、谷津、峰、湯ヶ野、小鍋、七滝、大滝などの名だたる温泉地が点在します。

河津町は伊豆横道三十三観音霊場のメインエリアで、御朱印授与寺院がかなりあります。

伊豆八十八ヶ所霊場の札所も5(うちひとつは別格)を数えます。

現地由緒書および『こころの旅』『霊場めぐり』記載の寺伝によると、三養院は韮山昌渓院を開山した竺仙宗僊による開山で、竺仙宗僊は永正八年(1511年)寂なのでそれ以前の創立と推測されています。

開山当初は千手院(庵)と号しました。

天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原城攻めの際、下田の鵜島城(現・下田公園)も攻撃され、城主・清水上野介康英は降伏して妻と息子の能登寺正令とともに千手院に身を隠しました。

この3人を養いおいたことから、三養院に号を改めたと伝わります。

なお、このとき鵜島城には、羽柴秀長、毛利輝元、宇喜多秀家、長宗我部元親、九鬼嘉隆など、じつに1万4千もの大軍が攻め寄せたとのことです。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「川津筏場村元矢野 曹洞宗 田方郡南條昌渓院末 本尊釋迦 竺庵和尚(昌渓院開山) 千手庵ヲ創ム 天正十八年(1590年)清水上野守夫妻其子能登守三人 下田城ヨリ逃レ来リ此ニ匿ル 能登守増廣シテ寺ト為ス 三人ヲ養シ故寺号ニ用ウトコレ俗間所傳ノ説ナリ 上野守ハ鵜島城主ナリ 豊臣氏ノ水軍之ヲ攻ム 上野守父子城ヲ棄テヽ遁レ 当所ニテ剃髪スト云 初字杉久保ノ地ニ在リ 寺跡今寺屋敷ト云フ 後現地ニ移ス 清水氏数世ノ神版アリ 清水家ノ墓アリ」

水戸黄門の師である東杲心越禅師(中国関羽将軍の末裔とされる)の筆になる扁額や、塗駕籠などが保存されています。

当山のそばにある「三養院の滝」(Takigirl様)は、かつては「河津七滝」のひとつに数えられていたそうです。

-------------------

峰温泉と湯ヶ野温泉のあいだ、河津川と佐野川の合流点近くで河津浜から天城越えに進んだ一番奥の札所。

第2番弘道寺から天城越えしてくると、最初に廻る南伊豆の札所ということになります。

(第35番の変更(栖足寺→慈眼院)により、最初に出てくる札所は慈眼院となっています。)

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 山内

風通しのよいあかるい高台。

門柱のさきに寄棟造桟葺の均整のとれた本堂。

大棟の意匠が精緻で、妻側には経の巻獅子口も備えています。

【写真 上(左)】 鐘楼

【写真 下(右)】 本堂

向拝柱はないですが、身舎腰壁と窓の造作が意匠的に呼応して引き締まった印象を与えます。

向拝見上げの扁額は読解できませんでした。

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 本堂内

参拝後、庫裡で御朱印を乞うと本堂扉を開けていただけました。

本堂内向拝見上げには「選佛場」(僧の坐禅道場)の扁額が掲げられていました。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 釋迦如来

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

→ ■ 湯ヶ野温泉 「福田家」の入湯レポ

■ (旧?)第35番 鳳儀山 栖足寺(せいそくじ)

公式Web

伊豆88遍路の紹介ページ

河津町谷津256

臨済宗建長寺派

御本尊:釈迦牟尼佛

札所本尊:釈迦牟尼佛

他札所:-

授与所:授与所 or 本堂内

河津川の河童を和尚さんが救い、お礼に不思議な瓶を得たという伝説が伝わる河童ゆかりのお寺で「河童の寺」とも呼ばれます。

公式Webの寺伝によると、元応元年(1319年)、下総総倉の城主千葉勝正の第三子で、大覚禅師(蘭渓道隆)の直系弟子と伝わる徳瓊覚照禅師により開山という古刹です。

徳瓊禅師は文永六年(1269年)支那に渡り、文永十年(1273年)帰朝。

応長元年(1311年)に北条時宗の旗士、北条政儀が河津に建立した真言宗の政則寺に、元應元年(1319年)迎えられ禅寺に宗を改め栖足寺とされたと伝わります。

『豆州志稿』は、第4代鎌倉公方足利持氏(1409-1439年)建立の鐘銘ありと伝えるので、相応の寺格を有していたのかもしれません。

寺号の「栖足」は、百丈禅師の「幽栖常ニ足ルコトヲ知ル」の句よりとったものとされています。

『豆州志稿』には以下のとおりあります。

「谷津村 臨済宗建長寺派 相州鎌倉建長寺末 本尊釋迦 源持氏建ツト鐘銘ニ見ユ 鎌倉壽福寺開山覺昭禅師ヲ初祖トス 今建長寺ニ隷ス 小田原ノ属國タル時 毎歳六月朔日此寺ヨリ新米ヲ上ケキ」

河童の伝説については、公式Webをご覧ください。

-------------------

行基菩薩開湯の名湯として知られる谷津温泉は、以前から割烹旅館が点在するイメージで温泉街は形成されていません。

その谷津地区の河津川の河畔、「河津桜」の名所にもほど近い場所にあります。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 河童ののぼり

参道入口に和シックな寺号標。河童の絵入りののぼりが立ち、「河童の寺」をアピールしています。

【写真 上(左)】 河童の銅像

【写真 下(右)】 参道&寺号標

本堂背後に山を背負っていますが、山内は広々としています。

参道左手に河童の銅像。少し先の寺号標には「河童の寺」と刻まれています。

その先右手の小屋は、御朱印授与所のようですが御朱印は本堂内でも授与されているかも。

【写真 上(左)】 授与所

【写真 下(右)】 河童が逃げ込んだ井戸を再現

その先右手には、再現された「河童が逃げ込んだ井戸」。

【写真 上(左)】 河童くん

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 本堂内

正面の本堂は、寄棟造桟瓦葺で向拝柱はなく、向拝上に五三の桐の向拝幕をおろしています。

本堂扉は開け放たれ、中で参拝できます。

【写真 上(左)】 河童の掛軸

【写真 下(右)】 キュウリのお供え

こちらは個性ある絵御朱印でつとに有名です。

本堂内には絵御朱印の見本がならび、とくに「48種の花札柄御朱印」(書置)は、構図・色合いともにとても綺麗です。

オリジナル御朱印帳も頒布されています。

本堂内の天井絵も美しく彩色されているので、華やかな印象の本堂です。

片隅には河童好物のキュウリもお供えされていました。

【写真 上(左)】 超カラフルな花札柄御朱印

【写真 下(右)】 天井絵も華やか

こちらは観光地にあり、絵御朱印でも有名なので参拝者が多いと思います。

御朱印授与はたしか本堂内で、ご親切な対応でした。

なお、公式Webによると、「毎週木曜日は住職が研修に参加の為、拝観、御朱印の受付は出来ませんのでご了承下さい。」とのことです。

〔 伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印 〕

● 活潑潑地

【写真 上(左)】 専用納経帳

【写真 下(右)】 御朱印帳

※こちらは現在、胡瓜封じ河童の絵入りの両面御朱印が通常御朱印となっています。

公式Webによると、「活潑潑地」は禅語で「活発」の語源。元気はつらつの願いを込めて授与とのことです。

■ 御本尊・無釋迦牟尼佛の御朱印

※ 今回、この記事を書くために調べたところ、どうやら第35番は栖足寺から梨本の慈眼院に変更されたようです。

慈眼院は参拝し御朱印を拝受していますので、つぎ(Vol.5)にUPします。

伊豆八十八ヶ所霊場の御朱印-5へ。

→ ■ 谷津温泉 「薬師の湯」の入湯レポ

【 BGM 】

■ 夏をかさねて - 今井美樹

■ Fantasy - Meiko Nakahara(中原めいこ)

いわゆるひとつのシティ・ポップですね。それにしてもこの再生数って・・・。

■ I CAN'T EVER CHANGE YOUR LOVE FOR ME - 角松敏生・杏里

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 花たんの名テイク

仕事中にYouTube(作業用)流してたら、いきなり花たんが出てきて聴き入った。

かなり久しぶりに聴いたけど、やっぱり花たん凄いわ・・・。

でもって、2022年1月14日にVtuberデビューしてるんですね。

ぜんぜん知らんかった。

2014年8月に別ブログで特集的な記事「難曲キラー、花たん」書きましたが(自分でも忘れてた)、リンク貼りなおし、2014年以降の名テイクをすこし追加してUPしてみます。

そんなこんなで本日ぜんぜん仕事にならんかった。でも連休中お仕事モードだったのでまぁいいか・・・(笑)

----------------

● 別ブログの記事(2014年8月)

ニコニコ動画の歌い手で、花たん/YURiCa名義でALBUMをすでに数枚出している。

声の艶、ハイトーン、ビブラートと女神系歌姫の三種の神器を完璧に兼ね備えている。

縦横無尽なビブラートと歌への情感の載せ方はただごとじゃないハイレベル。

圧倒的に巧いのでプログレ的難曲も楽々こなす。というか、難曲ほど真価が発揮されるような気が・・。

個人的には、歌い手のなかでも屈指の実力をもっていると思っている花たん。

そこで、難曲の名テイクの数々をピックアップしてみました。

01.ハジメテノオト

テンポはふつうなので割と楽そうに聞こえるけど、ハイトーンに引っ張り上げなくちゃいけないかなりの難曲。

これはおそらく2008年2月の歌い手として最初期のテイクで、やや不安定さは感じるものの、透明感あふれる声質とたおやかに伸びるビブラートのレベルはすでに卓越している。

02.言葉繋ぎ

さほどハイトーンではないが、ところどころリズムブレーク気味で譜割りがむずかしそう。

03.恋ノ蟲

滑舌系の唱いまわしが求められる曲調も、あっさりこなしてしまう安定感。

声の艶が凄い。

04.ユラギ

ハイトーン&ロングトーン続出の、ハンパな歌唱曲では歌いこなせないと思われる難曲。

一音一音のキレがもの凄く、情感の入り込みも傑出している。

05.You and beautiful world

ロングトーンでビブラートや裏声など、テクニックがないとダレてしまうかな的難曲。

艶やかな声質と繊細なテクが際立っている。4:05「見つからないの」の声の抜き方が芸術的。

06.徒夢

リズムどりと難音階でふつうに迷子になりそな難曲。

前半は1:33でエフェクター外したあたりから、後半は3:44~「夢を描いて」からの怒濤のハイトーン攻勢が圧巻。

07.背景、夏に溺れる

歌う側のレベルをほとんど配慮してない?的ボカロ的難曲。

花たんのこういう曲聴くとほんとうに上手いと思う。際立つ美声と高音ビブラート!

08.Glow

当初「独特なクセ」とも評された歌いまわし。「クセ」ではなく、オリジナリティだと思う。

カバーでも一聴でそれとわかる花たんのテイク。

09.Hope

ユラギと同系で、花たんの声質にもっとも合っているのでは?

中盤の硬質なビブラートと後半、裏で流れるストリングスの高音を凌駕するハイトーンの艶&伸びが凄すぎ。

ゆよゆっぺの曲、難しいけど花たんと相性いいのでは?

10.プラネタリウム Planetarium

こういうエモい曲歌ったら敵なし。

11.Drown(feat.)

koma’nの花たんfeat.で、あらゆる面で難しい超難曲。

2:38からの微妙にメジャーがかった旋律とドラムパートは往年のユーロロックのよう。

これ、こんなふうに歌いこなせる人ほとんどいないと思う。

12.心做し

蝶々Pの完璧にはまった名曲! 高音のキレと感情の入りかたが超絶。

2:43~の感情の入り方はただごとじゃなく、「もがいて」のところは意識して声を荒らしていると思う。

13.永遠という場所

低音に振ったかなり力づよい歌いまわし。ほぼ全曲ビブラートは圧巻。

14.palette

これ、掛け値なしに凄いわ。

いういう曲は1980年代にはぜったい創り出せなかったと思う。

15.僕みたいな君 君みたいな僕 歌ってみた。Ver.花りお

「花りお」名義だけど、花たんだと思う。

もともと美声なので、こういう歌い方ではヒーリング感全開に・・・。

----------------

今回(2022/07/19)追加分(まだまだ名テイクあるかと思います)

16.夜明けと蛍

ノイジー&無機質なギターのうえで、舞い踊る花たんのハイトーン。

17.Insect Of Love

4つ打ちアニソン系アップ曲も鉄板的な安定感!

縦横無尽のビブラートと控えめに効かすヒーカップのバランスが絶妙。

18.ニワカアメ

聴きどころ満載の名テイク。

たぶん花たんのビブラートって、ボックス型A~Cまですべてマスターして使い分けてると思う。

19.さよなら、またね

アニソン系唱法でもトップレベルの実力。

20.Tell Your World

こういうアコスティックでメロディアスなバラードって、じつはあまり歌わないけどやっぱり絶品だわ。

21.夕日坂

これは生ピアノバックの名曲。ピアノにあわせてエレガントなハイトーンを展開。

ブレスをアクセントに昇華する、圧倒的な歌唱力。

22.可愛くなりたい 【HoneyWorks】

ハニワとのコラボ曲。「かわいい」系の声色でトークの声質に近いかも・・・。

23.Destiny 【HoneyWorks】

これもハニワとのコラボ。

曲のできが抜群で、花たん屈指の名テイクだと思う。

24.ナツノカゼ御来光

典型的なボカロ曲。歌い手実力トップといわれた面目躍如。

25.雪の華 (Yuki no Hana/Mika Nakashima)

中島美嘉のオリジナル曲とは違う趣きの曲に仕上がっている。

これが花たんのオリジナリティ。

*************

一時期体調くずされて、復活してたんですね~。

2019年12月、同年夏ごろから喉に違和感がある状態が続いていたが、11月にポリープが見つかり、年明けに切除手術をすることを発表した。

2020年1月に手術が無事に終わり、退院したことを報告した。

(→Wikipediaより)

■ Dake (2020/09/28 UP)

POPSの王道的な曲調&歌いこなし。

花たん、ほとんど難曲しか歌わなかったので、こういうのはかえって貴重かも。

なるほど、こういうスケール感が出るのか・・・。

★2022年1月14日にVtuberデビュー

○ Vtuber・花たんの公式Web

○ twitter

○ HaNaTan Music Channel(YouTube)

○ 花たん関連情報

■ Vtuberデビュー後の動画-1(2022/04/01ライブ配信)

・さよならメモリーズ

因縁の「さよならメモリーズ」。

2011年の崩壊したLIVEテイクと筆者のコメント →こちら

どうしてこ~なったかわからんが(笑)、崩れかたもテクニカル?

でも数少ない本気モード部分のキレが凄い。マジで通しで歌ったらどれほどのものになるか・・。

■ Vtuberデビュー後の動画-2(2022/04/01 ライブ配信)

トークと歌のギャップはげしすぎ(笑)

世が世なら、個人レベルでがんばって配信数増やしてる次元の実力じゃないと思うが・・・。

まともなプロモーター、ほとんどいなくなっちゃたからな・・・。

■ Vtuberデビュー後の動画-3(2022/05/18 ライブ配信)

・優里の『ベテルギウス』

・花たんの『ベテルギウス』。初めての+4キー?。

際立つオリジナリティ。

■ Vtuberデビュー後の動画-4(2022/07/18 ライブ配信)

・新時代

■ バラードの日!しっとり切なく歌うょ!🍖 (ライブ配信)

・Let It Go〜ありのままで〜

■ 酔いどれ知らず (2022/06/20UP)

もはや敵なしの歌唱力&表現力。

いつかTVで荒牧陽子とバトルしてほしい。

※LIVE情報

花たんAcousticソロライブ~Tendresse Fleur~

2022/8/11(木) 19:00~21:00 下北沢 (情報は→こちら)

配信もある模様

【LIVE映像】カタストロフ Acoustic arrange cover 花たん&ぽこた

ひょってして、会場LIVEだとさらに美声?

■ Clock Work - 天野月 × 花たん

ユニゾンでもコーラスに聞こえる。

これが声質のオリジナリティ。

✿ 「栞」天野月 feat.YURiCa / 花たん

名曲。

動き出すよ 綴じたページの続きに

新たな栞残して

かなり久しぶりに聴いたけど、やっぱり花たん凄いわ・・・。

でもって、2022年1月14日にVtuberデビューしてるんですね。

ぜんぜん知らんかった。

2014年8月に別ブログで特集的な記事「難曲キラー、花たん」書きましたが(自分でも忘れてた)、リンク貼りなおし、2014年以降の名テイクをすこし追加してUPしてみます。

そんなこんなで本日ぜんぜん仕事にならんかった。でも連休中お仕事モードだったのでまぁいいか・・・(笑)

----------------

● 別ブログの記事(2014年8月)

ニコニコ動画の歌い手で、花たん/YURiCa名義でALBUMをすでに数枚出している。

声の艶、ハイトーン、ビブラートと女神系歌姫の三種の神器を完璧に兼ね備えている。

縦横無尽なビブラートと歌への情感の載せ方はただごとじゃないハイレベル。

圧倒的に巧いのでプログレ的難曲も楽々こなす。というか、難曲ほど真価が発揮されるような気が・・。

個人的には、歌い手のなかでも屈指の実力をもっていると思っている花たん。

そこで、難曲の名テイクの数々をピックアップしてみました。

01.ハジメテノオト

テンポはふつうなので割と楽そうに聞こえるけど、ハイトーンに引っ張り上げなくちゃいけないかなりの難曲。

これはおそらく2008年2月の歌い手として最初期のテイクで、やや不安定さは感じるものの、透明感あふれる声質とたおやかに伸びるビブラートのレベルはすでに卓越している。

02.言葉繋ぎ

さほどハイトーンではないが、ところどころリズムブレーク気味で譜割りがむずかしそう。

03.恋ノ蟲

滑舌系の唱いまわしが求められる曲調も、あっさりこなしてしまう安定感。

声の艶が凄い。

04.ユラギ

ハイトーン&ロングトーン続出の、ハンパな歌唱曲では歌いこなせないと思われる難曲。

一音一音のキレがもの凄く、情感の入り込みも傑出している。

05.You and beautiful world

ロングトーンでビブラートや裏声など、テクニックがないとダレてしまうかな的難曲。

艶やかな声質と繊細なテクが際立っている。4:05「見つからないの」の声の抜き方が芸術的。

06.徒夢

リズムどりと難音階でふつうに迷子になりそな難曲。

前半は1:33でエフェクター外したあたりから、後半は3:44~「夢を描いて」からの怒濤のハイトーン攻勢が圧巻。

07.背景、夏に溺れる

歌う側のレベルをほとんど配慮してない?的ボカロ的難曲。

花たんのこういう曲聴くとほんとうに上手いと思う。際立つ美声と高音ビブラート!

08.Glow

当初「独特なクセ」とも評された歌いまわし。「クセ」ではなく、オリジナリティだと思う。

カバーでも一聴でそれとわかる花たんのテイク。

09.Hope

ユラギと同系で、花たんの声質にもっとも合っているのでは?

中盤の硬質なビブラートと後半、裏で流れるストリングスの高音を凌駕するハイトーンの艶&伸びが凄すぎ。

ゆよゆっぺの曲、難しいけど花たんと相性いいのでは?

10.プラネタリウム Planetarium

こういうエモい曲歌ったら敵なし。

11.Drown(feat.)

koma’nの花たんfeat.で、あらゆる面で難しい超難曲。

2:38からの微妙にメジャーがかった旋律とドラムパートは往年のユーロロックのよう。

これ、こんなふうに歌いこなせる人ほとんどいないと思う。

12.心做し

蝶々Pの完璧にはまった名曲! 高音のキレと感情の入りかたが超絶。

2:43~の感情の入り方はただごとじゃなく、「もがいて」のところは意識して声を荒らしていると思う。

13.永遠という場所

低音に振ったかなり力づよい歌いまわし。ほぼ全曲ビブラートは圧巻。

14.palette

これ、掛け値なしに凄いわ。

いういう曲は1980年代にはぜったい創り出せなかったと思う。

15.僕みたいな君 君みたいな僕 歌ってみた。Ver.花りお

「花りお」名義だけど、花たんだと思う。

もともと美声なので、こういう歌い方ではヒーリング感全開に・・・。

----------------

今回(2022/07/19)追加分(まだまだ名テイクあるかと思います)

16.夜明けと蛍

ノイジー&無機質なギターのうえで、舞い踊る花たんのハイトーン。

17.Insect Of Love

4つ打ちアニソン系アップ曲も鉄板的な安定感!

縦横無尽のビブラートと控えめに効かすヒーカップのバランスが絶妙。

18.ニワカアメ

聴きどころ満載の名テイク。

たぶん花たんのビブラートって、ボックス型A~Cまですべてマスターして使い分けてると思う。

19.さよなら、またね

アニソン系唱法でもトップレベルの実力。

20.Tell Your World

こういうアコスティックでメロディアスなバラードって、じつはあまり歌わないけどやっぱり絶品だわ。

21.夕日坂

これは生ピアノバックの名曲。ピアノにあわせてエレガントなハイトーンを展開。

ブレスをアクセントに昇華する、圧倒的な歌唱力。

22.可愛くなりたい 【HoneyWorks】

ハニワとのコラボ曲。「かわいい」系の声色でトークの声質に近いかも・・・。

23.Destiny 【HoneyWorks】

これもハニワとのコラボ。

曲のできが抜群で、花たん屈指の名テイクだと思う。

24.ナツノカゼ御来光

典型的なボカロ曲。歌い手実力トップといわれた面目躍如。

25.雪の華 (Yuki no Hana/Mika Nakashima)

中島美嘉のオリジナル曲とは違う趣きの曲に仕上がっている。

これが花たんのオリジナリティ。

*************

一時期体調くずされて、復活してたんですね~。

2019年12月、同年夏ごろから喉に違和感がある状態が続いていたが、11月にポリープが見つかり、年明けに切除手術をすることを発表した。

2020年1月に手術が無事に終わり、退院したことを報告した。

(→Wikipediaより)

■ Dake (2020/09/28 UP)

POPSの王道的な曲調&歌いこなし。

花たん、ほとんど難曲しか歌わなかったので、こういうのはかえって貴重かも。

なるほど、こういうスケール感が出るのか・・・。

★2022年1月14日にVtuberデビュー

○ Vtuber・花たんの公式Web