関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

振り返ると・・・

TVでは「平成の名曲」特集ばっかりだけど・・・

自分なりに振り返ってみると、どうしても昭和の曲になってしまうのよね・・・(笑)

海/サザンオールスターズ.cover by taka 2017 (カバーです)

静かなまぼろし - 松任谷由実

OFF SHORE - 角松敏生

YES MY LOVE - 矢沢永吉

Heaven Beach - 杏里

POP MUSIC 1982年ピーク説 ^^)

Kanashimi no Jody (She was Crying) - 山下達郎

また会おね - 矢野顕子

ハートビート(LIVE 1983) - 佐野元春

ふたりでスプラッシュ - 今井美樹

空から降りてくるLONELINESS - 杉山清貴

これはかろうじて平成元年

いまさらメジャー曲並び立ててどうするの? って感じもするが、

せっかくみつけてきたので、ほぼ自分用にUPします(笑)

自分なりに振り返ってみると、どうしても昭和の曲になってしまうのよね・・・(笑)

海/サザンオールスターズ.cover by taka 2017 (カバーです)

静かなまぼろし - 松任谷由実

OFF SHORE - 角松敏生

YES MY LOVE - 矢沢永吉

Heaven Beach - 杏里

POP MUSIC 1982年ピーク説 ^^)

Kanashimi no Jody (She was Crying) - 山下達郎

また会おね - 矢野顕子

ハートビート(LIVE 1983) - 佐野元春

ふたりでスプラッシュ - 今井美樹

空から降りてくるLONELINESS - 杉山清貴

これはかろうじて平成元年

いまさらメジャー曲並び立ててどうするの? って感じもするが、

せっかくみつけてきたので、ほぼ自分用にUPします(笑)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 深大寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印〔再改訂版〕

20190424UP

先日さらに参拝し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。

-------------------

20180328UP

先日再訪し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。

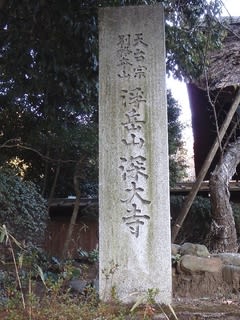

多摩有数の古刹、深大寺。(浮岳山 昌楽院 深大寺)

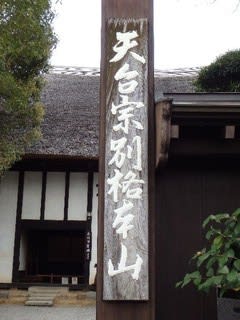

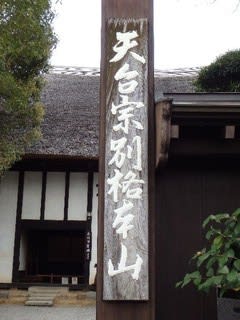

天台宗別格本山の格式を誇り、その開創はじつに天平五年(733年)に溯るとされます。

国分寺崖線の崖面に立地し、湧水群と広大な武蔵野の雑木林を擁するその寺域はパワースポットの趣豊か。

深大寺蕎麦が名物で、参詣+蕎麦グルメの参拝客が多く訪れます。めずらしい”そば観世音菩薩”も御座します。

【写真 上(左)】 深大寺蕎麦ののぼりと山門

【写真 下(右)】 蕎麦屋が並びます

【写真 上(左)】 深大寺蕎麦

【写真 下(右)】 そば観世音

見どころも数多く、ゆったり時間をかけてのお参りをおすすめします。

【写真 上(左)】 鬼太郎茶屋-1

【写真 下(右)】 鬼太郎茶屋-2

2017年9月15日付で釈迦堂の釈迦如来倚像(白鳳仏)が国宝指定され、参拝客が急増しているようです。

【写真 上(左)】 国宝指定ののぼり

【写真 下(右)】 釈迦堂入口

こちらはメジャー霊場の札所ではなく、拝受できる御朱印や授与所はWeb情報でも錯綜気味ですが、2017年1月中旬時点(国宝指定前)と2018年3月時点(指定後)で拝受できた御朱印をご紹介します。

●朱印所

2017年1月時点では本堂右手の寺務所(旧庫裡)で御朱印を拝受できました。授与窓口では、白鳳佛、元三大師、毘沙門天の御朱印見本が掲示されていたかと思います。(毘沙門天の御朱印が通年授与かは不明)

2018年3月時点では朱印所は元三大師堂の右手に移動しています。

2018年3月時点で朱印所に掲出されていた御朱印見本は、1.無量壽、2.白鳳佛、3.元三大師の3種類でした。

2014年4月時点では、上記3種に加えて毎月17日限定授与の深沙大王の御朱印の案内もありました。

→ 限定押印の案内

いずれも朱印所では、丁寧な対応をいただきました。

なお、上記3種の朱印代は文化財保護に活用のため、2018年4月1日から1件300円から500円に改定されています。

【写真 上(左)】 新しい朱印所

【写真 下(右)】 以前の朱印所

【写真 上(左)】 御朱印の見本

【写真 下(右)】 朱印代改定のお知らせ

深沙大王の御朱印は2018年7月17日から9月末日までの毎日授与され、以降は毎月17日(深沙大王の御縁日)の限定授与となっています。

深沙大王の御朱印が授与されていることは知っていましたが、なかなか17日に参拝することができず、平成最後の御縁日である4月17日にようやく参拝しました。

このとき、授与所では「平成」をモチーフにしたダルマ印を限定で押印との案内が出ていました。

限定御朱印にはあまり興味がないのですが、「平成」モチーフとなると見逃せません。

いただける尊格すべての御朱印をいただいてしまいましたので(笑)、併せてご紹介します。

なお、この「平成だるま」の押印は今月(平成31年4月)一杯とのことです。(いつから授与されているかは不明。)

【深大寺の仏堂と御朱印】

深大寺の公式Webに詳しいのでざっくりと。

http://www.jindaiji.or.jp/

■本堂

御本尊の宝冠阿弥陀如来が御座します。

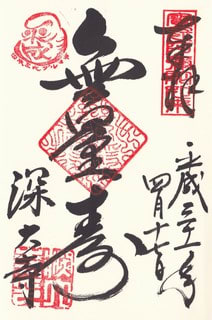

授与御朱印の「無量壽」は、こちらの御本尊をあらわす揮毫かと思われます。

阿弥陀如来の梵名”アミターバ”は「量り知れない光を持つ者」とされ、漢訳して「無量光仏」「無量寿(壽)仏」とも称されます。

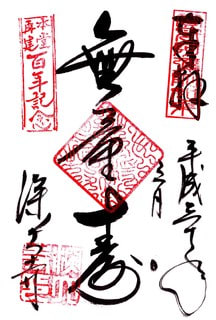

中央に三寶印と「無量壽」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「寶冠阿彌陀如来」の印判が捺されています。

2018年3月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判がなくなり、「平成だるま」の捺印があります。

■元三大師堂

本堂の向かって左手の高台。

比叡山延暦寺中興の祖、元三大師の自刻像が御座します。この御堂御本尊は秘仏で50年に一度の御開帳。前回は1984年に御開帳されています。

中央の御本尊の厨子の向かって右に如意輪観世音菩薩、左に不動明王が御座します。

「元三大師は如意輪観音の化身とも言われ」(深大寺公式Webより)るため、如意輪観世音菩薩が御座されるのだと思います。

授与御朱印の「元三大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

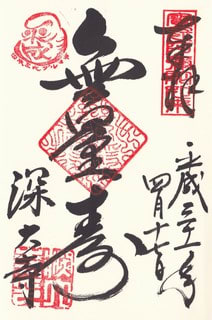

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」と「元三大師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

2019年4月時点の御朱印では「キリーク」の揮毫がなく、「厄除」の揮毫があります。また右上に「平成だるま」の捺印があります。

授与御朱印の「如意輪観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「如意輪観音」の揮毫、左に「客番」、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

こちらは、札所の申告をせずにいただいた御朱印ですが、多摩川三十四観音霊場の客番を示すと思われる「客番」の揮毫がありました。

2019年4月時点の御朱印では「客番」の揮毫がなく、「平成だるま」の捺印があります。

調布七福神を除いて唯一の札所と思われる多摩川三十四観音霊場の客番札所の尊格もこちらの如意輪観世音菩薩かと思われます。

多摩川三十四観音霊場は後日参拝予定でしたが、客番札所であるこちらの御朱印授与が不明だったのでお伺いすると、すぐに規定用紙の御朱印をお出しいただいたので今回拝受となりました。(この霊場は原則規定用紙による授与のようです。)

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」「如意輪観世音」「厄除元三大師」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されている密度の濃い御朱印です。

「本尊」は、元三大師堂の御本尊ないし札所本尊をあらわすものかと思います。

隣には御詠歌が印刷されています。

■釈迦堂

本堂の向かって左手後方。

お堂本尊の釈迦如来倚像(白鳳仏)は、2017年9月15日付で国宝指定され、一気に脚光を浴びています。

この白鳳仏は、七世紀末製作の説がある東日本有数の古仏で、元三大師堂の壇の下から発見されたものです。めずらしい倚像は古仏に多い作例とされます。

2018年4月1日からは、千葉県龍角寺の薬師如来仏頭御分身像をお迎えして拝観料300円となります。以前は撮影可でしたがすでに撮影禁止となっており、つづいて拝観料。やはり国宝指定ともなると、いろいろと変わるものです。

中央に釈迦如来倚像(白鳳仏)が御座します。

2018年時点では、正面向かって右手に薬師如来立像(奈良県新薬師寺の香薬師御分身像)、左手に聖観世音菩薩(兵庫県鶴林寺の聖観音菩薩御分身像)が御座されます。

ふつう釈迦三尊は向かって右手に文殊菩薩、左手に普賢菩薩なので、この構成はいささか不思議な感じもします。

授与御朱印の「白鳳佛」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

中央に三寶印と「白鳳佛」の揮毫。左に山号、寺号と寺院印、右上に「白鳳釋迦如来」の印判が捺されています。

2018年3月時点の御朱印では、「新国宝指定」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では「新国宝指定」の印判が「東日本最古の国宝佛」に替わり、「白鳳釋迦如来」の印判の位置に「平成だるま」の捺印があります。

2017年1月には、この堂内に毘沙門天が御座しました。

正面奥に白鳳仏。向かって右手手前に毘沙門天。

白鳳仏と毘沙門天、静と動の対比が圧巻です。

2018年3月時点では、おそらく堂内右手の厨子内に御座されていたと思うので、正月のみの御開帳かもしれません。

授与御朱印の「毘沙門天」(調布七福神)は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

(三天橋の先にも毘沙門天が御座され、こちらの尊格かもしれません。)

毘沙門天は、深大寺の縁起にまつわる尊格ともされています。

中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「毘沙門天」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に調布七福神の札所印が捺されています。

なお、この御朱印は正月のみの授与かと思われます。

■深沙堂

深大寺山内の西側に建つお堂です。このあたりは訪れる人もすくないですが、深大寺山内でも重要な位置づけにあるお堂です。

深沙大王(深沙大将)は大般若経を守護される十六善神の一尊であり、十六善神は護法善神(仏教の守護神)とされます。

護法善神の例にもれず複雑な性格をもたれるようですが、水とかかわりが深く、多聞天(毘沙門天)ないしは観世音菩薩の化身とされる説があります。

深大寺を開かれたとされる満功上人ゆかりの尊格で、かつては山内の鎮守社であったとの説もあります。

(なお、そばに鎮座する延喜式社、青渭神社のHPには「江戸時代深大寺村の総鎮守は、深大寺境内にある深沙大王堂であり、深大寺は当神社の別当寺であった。」と記載されています。)

深大寺のHPには「深大寺の寺号ももちろん、深沙大王に由来し」「(深沙)堂の背後には、この地の水源であり、深大寺の発祥にかかわる泉があります。」などの記載があることからみても、深大寺にとって深沙大王がいかに大きな存在であるかが窺いしれます。

中央に深沙大王の御影。左上に「開基上人自刻 水神●●深沙大王」の印判と寺号の揮毫と寺院印。

こちらも右上に「平成だるま」の捺印があります。

深沙大王は絶対秘仏ですが、「絶対秘仏の深沙大王像を忠実に模した御朱印です。」(HPより)とのことです。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 天台宗別格本山です

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の扁額

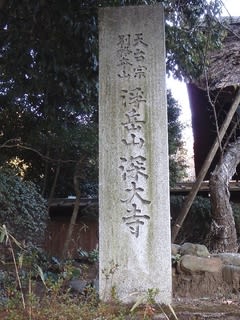

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 湧水エリアです

【写真 下(右)】 本堂の扁額

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 開山堂

【写真 上(左)】 境内絵図

【写真 下(右)】 延命観音

【写真 上(左)】 深沙堂

【写真 下(右)】 大黒天・恵比寿尊のお堂の素晴らしい彫刻

蕎麦屋の店先に井戸がありました。笹濁って明瞭な金気と土類臭があり、分析すれば温泉法規定に乗るのでは?

■祇園寺

深大寺の開基は伝・満功上人ですが、ここから南に1kmほどの須佐町に同じく開基を伝・満功上人とする天台宗の古刹、虎柏山 祇園寺があります。

ここは複数の霊場の札所で、御朱印を授与されているのでご紹介します。

虎柏山 日光院 祇園寺

調布市佐須町2-18-1

天台宗

御本尊 阿弥陀如来

札所

関東九十一薬師霊場第10番 札所本尊 薬師如来

関東百八地蔵尊霊場第101番 札所本尊 地蔵菩薩

調布七福神 福禄寿(こちらの御朱印も授与されています。)

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 薬師堂

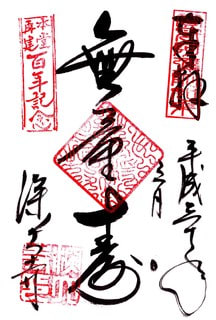

【写真 上(左)】 御本尊、阿弥陀如来の御朱印

【写真 下(右)】 薬師霊場の御朱印

●御本尊 阿弥陀如来の御朱印

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に仏師名(文化勲章を受章されている)の印が捺されています。

●薬師霊場の御朱印

薬師堂は享保年間(1716-36)建立とされ、御本尊薬師三尊は行基のお作と伝わる秘仏です。

中央に薬師如来の種子「バイ(ベイ)」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「須佐薬師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東九十一薬師霊場第拾番札所」の札所印が捺されています。

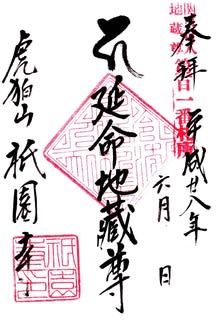

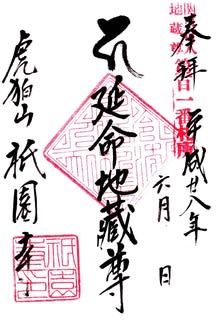

【写真 上(左)】 地蔵霊場のご朱印

●地蔵霊場の御朱印

中央に三寶印と地蔵菩薩の種子「カ」と「延命地蔵尊」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東百八地蔵尊第百一番札所」の札所印が捺されています。

札所本尊のお地蔵様は、山門脇の地蔵壇に御座される舟形光背石仏の「寛文の延命地蔵尊」です。

【関連ページ】

■ 御朱印帳の使い分け

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

■ 根岸古寺めぐり

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

【 BGM 】

花束 - 北乃きい

作曲小室哲哉、Back Vo.マキタソ(荒牧陽子)では悪かろうはずなし。

Open Your Mind - 石田燿子

一番の宝物 - karuta

ただ泣きたくなるの - bakiko(ruribitaki06072252)

20190424UP

先日さらに参拝し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。

-------------------

20180328UP

先日再訪し、御朱印をいただいてきたので更新・再UPします。

多摩有数の古刹、深大寺。(浮岳山 昌楽院 深大寺)

天台宗別格本山の格式を誇り、その開創はじつに天平五年(733年)に溯るとされます。

国分寺崖線の崖面に立地し、湧水群と広大な武蔵野の雑木林を擁するその寺域はパワースポットの趣豊か。

深大寺蕎麦が名物で、参詣+蕎麦グルメの参拝客が多く訪れます。めずらしい”そば観世音菩薩”も御座します。

【写真 上(左)】 深大寺蕎麦ののぼりと山門

【写真 下(右)】 蕎麦屋が並びます

【写真 上(左)】 深大寺蕎麦

【写真 下(右)】 そば観世音

見どころも数多く、ゆったり時間をかけてのお参りをおすすめします。

【写真 上(左)】 鬼太郎茶屋-1

【写真 下(右)】 鬼太郎茶屋-2

2017年9月15日付で釈迦堂の釈迦如来倚像(白鳳仏)が国宝指定され、参拝客が急増しているようです。

【写真 上(左)】 国宝指定ののぼり

【写真 下(右)】 釈迦堂入口

こちらはメジャー霊場の札所ではなく、拝受できる御朱印や授与所はWeb情報でも錯綜気味ですが、2017年1月中旬時点(国宝指定前)と2018年3月時点(指定後)で拝受できた御朱印をご紹介します。

●朱印所

2017年1月時点では本堂右手の寺務所(旧庫裡)で御朱印を拝受できました。授与窓口では、白鳳佛、元三大師、毘沙門天の御朱印見本が掲示されていたかと思います。(毘沙門天の御朱印が通年授与かは不明)

2018年3月時点では朱印所は元三大師堂の右手に移動しています。

2018年3月時点で朱印所に掲出されていた御朱印見本は、1.無量壽、2.白鳳佛、3.元三大師の3種類でした。

2014年4月時点では、上記3種に加えて毎月17日限定授与の深沙大王の御朱印の案内もありました。

→ 限定押印の案内

いずれも朱印所では、丁寧な対応をいただきました。

なお、上記3種の朱印代は文化財保護に活用のため、2018年4月1日から1件300円から500円に改定されています。

【写真 上(左)】 新しい朱印所

【写真 下(右)】 以前の朱印所

【写真 上(左)】 御朱印の見本

【写真 下(右)】 朱印代改定のお知らせ

深沙大王の御朱印は2018年7月17日から9月末日までの毎日授与され、以降は毎月17日(深沙大王の御縁日)の限定授与となっています。

深沙大王の御朱印が授与されていることは知っていましたが、なかなか17日に参拝することができず、平成最後の御縁日である4月17日にようやく参拝しました。

このとき、授与所では「平成」をモチーフにしたダルマ印を限定で押印との案内が出ていました。

限定御朱印にはあまり興味がないのですが、「平成」モチーフとなると見逃せません。

いただける尊格すべての御朱印をいただいてしまいましたので(笑)、併せてご紹介します。

なお、この「平成だるま」の押印は今月(平成31年4月)一杯とのことです。(いつから授与されているかは不明。)

【深大寺の仏堂と御朱印】

深大寺の公式Webに詳しいのでざっくりと。

http://www.jindaiji.or.jp/

■本堂

御本尊の宝冠阿弥陀如来が御座します。

授与御朱印の「無量壽」は、こちらの御本尊をあらわす揮毫かと思われます。

阿弥陀如来の梵名”アミターバ”は「量り知れない光を持つ者」とされ、漢訳して「無量光仏」「無量寿(壽)仏」とも称されます。

中央に三寶印と「無量壽」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「寶冠阿彌陀如来」の印判が捺されています。

2018年3月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では、「本堂再建百年記念」の印判がなくなり、「平成だるま」の捺印があります。

■元三大師堂

本堂の向かって左手の高台。

比叡山延暦寺中興の祖、元三大師の自刻像が御座します。この御堂御本尊は秘仏で50年に一度の御開帳。前回は1984年に御開帳されています。

中央の御本尊の厨子の向かって右に如意輪観世音菩薩、左に不動明王が御座します。

「元三大師は如意輪観音の化身とも言われ」(深大寺公式Webより)るため、如意輪観世音菩薩が御座されるのだと思います。

授与御朱印の「元三大師」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」と「元三大師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

2019年4月時点の御朱印では「キリーク」の揮毫がなく、「厄除」の揮毫があります。また右上に「平成だるま」の捺印があります。

授与御朱印の「如意輪観音」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「如意輪観音」の揮毫、左に「客番」、寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されています。

こちらは、札所の申告をせずにいただいた御朱印ですが、多摩川三十四観音霊場の客番を示すと思われる「客番」の揮毫がありました。

2019年4月時点の御朱印では「客番」の揮毫がなく、「平成だるま」の捺印があります。

調布七福神を除いて唯一の札所と思われる多摩川三十四観音霊場の客番札所の尊格もこちらの如意輪観世音菩薩かと思われます。

多摩川三十四観音霊場は後日参拝予定でしたが、客番札所であるこちらの御朱印授与が不明だったのでお伺いすると、すぐに規定用紙の御朱印をお出しいただいたので今回拝受となりました。(この霊場は原則規定用紙による授与のようです。)

中央に如意輪観世音菩薩の種子「キリーク」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)。「キリーク」「如意輪観世音」「厄除元三大師」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に元三大師のお姿の印が捺されている密度の濃い御朱印です。

「本尊」は、元三大師堂の御本尊ないし札所本尊をあらわすものかと思います。

隣には御詠歌が印刷されています。

■釈迦堂

本堂の向かって左手後方。

お堂本尊の釈迦如来倚像(白鳳仏)は、2017年9月15日付で国宝指定され、一気に脚光を浴びています。

この白鳳仏は、七世紀末製作の説がある東日本有数の古仏で、元三大師堂の壇の下から発見されたものです。めずらしい倚像は古仏に多い作例とされます。

2018年4月1日からは、千葉県龍角寺の薬師如来仏頭御分身像をお迎えして拝観料300円となります。以前は撮影可でしたがすでに撮影禁止となっており、つづいて拝観料。やはり国宝指定ともなると、いろいろと変わるものです。

中央に釈迦如来倚像(白鳳仏)が御座します。

2018年時点では、正面向かって右手に薬師如来立像(奈良県新薬師寺の香薬師御分身像)、左手に聖観世音菩薩(兵庫県鶴林寺の聖観音菩薩御分身像)が御座されます。

ふつう釈迦三尊は向かって右手に文殊菩薩、左手に普賢菩薩なので、この構成はいささか不思議な感じもします。

授与御朱印の「白鳳佛」は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

中央に三寶印と「白鳳佛」の揮毫。左に山号、寺号と寺院印、右上に「白鳳釋迦如来」の印判が捺されています。

2018年3月時点の御朱印では、「新国宝指定」の印判が捺されていました。

2019年4月時点の御朱印では「新国宝指定」の印判が「東日本最古の国宝佛」に替わり、「白鳳釋迦如来」の印判の位置に「平成だるま」の捺印があります。

2017年1月には、この堂内に毘沙門天が御座しました。

正面奥に白鳳仏。向かって右手手前に毘沙門天。

白鳳仏と毘沙門天、静と動の対比が圧巻です。

2018年3月時点では、おそらく堂内右手の厨子内に御座されていたと思うので、正月のみの御開帳かもしれません。

授与御朱印の「毘沙門天」(調布七福神)は、こちらの尊格をあらわす揮毫かと思われます。

(三天橋の先にも毘沙門天が御座され、こちらの尊格かもしれません。)

毘沙門天は、深大寺の縁起にまつわる尊格ともされています。

中央に毘沙門天の種子「ベイ」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「毘沙門天」の揮毫、左に寺号と寺院印、右上に調布七福神の札所印が捺されています。

なお、この御朱印は正月のみの授与かと思われます。

■深沙堂

深大寺山内の西側に建つお堂です。このあたりは訪れる人もすくないですが、深大寺山内でも重要な位置づけにあるお堂です。

深沙大王(深沙大将)は大般若経を守護される十六善神の一尊であり、十六善神は護法善神(仏教の守護神)とされます。

護法善神の例にもれず複雑な性格をもたれるようですが、水とかかわりが深く、多聞天(毘沙門天)ないしは観世音菩薩の化身とされる説があります。

深大寺を開かれたとされる満功上人ゆかりの尊格で、かつては山内の鎮守社であったとの説もあります。

(なお、そばに鎮座する延喜式社、青渭神社のHPには「江戸時代深大寺村の総鎮守は、深大寺境内にある深沙大王堂であり、深大寺は当神社の別当寺であった。」と記載されています。)

深大寺のHPには「深大寺の寺号ももちろん、深沙大王に由来し」「(深沙)堂の背後には、この地の水源であり、深大寺の発祥にかかわる泉があります。」などの記載があることからみても、深大寺にとって深沙大王がいかに大きな存在であるかが窺いしれます。

中央に深沙大王の御影。左上に「開基上人自刻 水神●●深沙大王」の印判と寺号の揮毫と寺院印。

こちらも右上に「平成だるま」の捺印があります。

深沙大王は絶対秘仏ですが、「絶対秘仏の深沙大王像を忠実に模した御朱印です。」(HPより)とのことです。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 天台宗別格本山です

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の扁額

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 鐘楼

【写真 上(左)】 湧水エリアです

【写真 下(右)】 本堂の扁額

【写真 上(左)】 不動堂

【写真 下(右)】 開山堂

【写真 上(左)】 境内絵図

【写真 下(右)】 延命観音

【写真 上(左)】 深沙堂

【写真 下(右)】 大黒天・恵比寿尊のお堂の素晴らしい彫刻

蕎麦屋の店先に井戸がありました。笹濁って明瞭な金気と土類臭があり、分析すれば温泉法規定に乗るのでは?

■祇園寺

深大寺の開基は伝・満功上人ですが、ここから南に1kmほどの須佐町に同じく開基を伝・満功上人とする天台宗の古刹、虎柏山 祇園寺があります。

ここは複数の霊場の札所で、御朱印を授与されているのでご紹介します。

虎柏山 日光院 祇園寺

調布市佐須町2-18-1

天台宗

御本尊 阿弥陀如来

札所

関東九十一薬師霊場第10番 札所本尊 薬師如来

関東百八地蔵尊霊場第101番 札所本尊 地蔵菩薩

調布七福神 福禄寿(こちらの御朱印も授与されています。)

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 薬師堂

【写真 上(左)】 御本尊、阿弥陀如来の御朱印

【写真 下(右)】 薬師霊場の御朱印

●御本尊 阿弥陀如来の御朱印

中央に三寶印と「阿彌陀如来」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に仏師名(文化勲章を受章されている)の印が捺されています。

●薬師霊場の御朱印

薬師堂は享保年間(1716-36)建立とされ、御本尊薬師三尊は行基のお作と伝わる秘仏です。

中央に薬師如来の種子「バイ(ベイ)」の御寶印 (蓮華座+火炎宝珠)と「須佐薬師」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東九十一薬師霊場第拾番札所」の札所印が捺されています。

【写真 上(左)】 地蔵霊場のご朱印

●地蔵霊場の御朱印

中央に三寶印と地蔵菩薩の種子「カ」と「延命地蔵尊」の揮毫、左に山号、寺号と寺院印、右上に「関東百八地蔵尊第百一番札所」の札所印が捺されています。

札所本尊のお地蔵様は、山門脇の地蔵壇に御座される舟形光背石仏の「寛文の延命地蔵尊」です。

【関連ページ】

■ 御朱印帳の使い分け

■ 高幡不動尊の御朱印

■ 塩船観音寺の御朱印

■ 深大寺の御朱印

■ 円覚寺の御朱印(25種)

■ 草津温泉周辺の御朱印

■ 四万温泉周辺の御朱印

■ 伊香保温泉周辺の御朱印

■ 熱海温泉&伊東温泉周辺の御朱印

■ 根岸古寺めぐり

■ 埼玉県川越市の札所と御朱印

■ 東京都港区の札所と御朱印

■ 東京都渋谷区の札所と御朱印

■ 東京都世田谷区の札所と御朱印

■ 東京都文京区の札所と御朱印

■ 東京都台東区の札所と御朱印

■ 首都圏の札所と御朱印

■ 希少な札所印Part-1 (東京・千葉編)

■ 希少な札所印Part-2 (埼玉・群馬編)

【 BGM 】

花束 - 北乃きい

作曲小室哲哉、Back Vo.マキタソ(荒牧陽子)では悪かろうはずなし。

Open Your Mind - 石田燿子

一番の宝物 - karuta

ただ泣きたくなるの - bakiko(ruribitaki06072252)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )