関東周辺の温泉入湯レポや御朱印情報をご紹介しています。対象エリアは、関東、甲信越、東海、南東北。

関東温泉紀行 / 関東御朱印紀行

■ 那須温泉 「町営那須いこいの家」

※ goo地図が2023年9月27日突如終了してしまったので、現在温泉記事の地図がすべて消失しています。

アクセスを多くいただいた記事から随時、Googleマップを載せるとともに、最新の営業状況を追記していきます。

なお、入湯時点の記録として残すため本文には極力手を加えず、原則UP日の更新はいたしませんが、この記事だけは更新します。)

-------------------------

2015-01-01 UP

那須温泉 「町営那須いこいの家」

那須温泉 「町営那須いこいの家」

住 所 :栃木県那須郡那須町大字湯本207-2

電 話 :0287-76-2342

時 間 :10:00~16:00(奨事前確認)

料 金 :700円(町外)

■ オフィシャルHP(那須町)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

-------------------------

2023/10/25 追記

那須町の公式Webからの情報です。

「令和4年度から「公共の宿那須いこいの家」は日帰り入浴施設として営業します。

多くの皆さんにご利用いただけるよう、営業時間等を見直しましたので、ぜひご利用ください。」

とのこと。

営業時間 :午前10時~午後6時

※営業時間を2時間延長しました。

休館日:毎週火曜日

料金:700円(町外)

-------------------------

昨年(2014年)入った数少ない湯めぐりのうちの1湯です。

那須高原ビジターセンターの下にある町営の宿泊施設が日帰り対応するもの。

那須の温泉の多くを制覇したのちも未湯のまま残っていて、流れ星さんのブログをみてながらく気になっていたのですが、今回、ようやく入湯となりました。

【写真 上(左)】 那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入ります

【写真 下(右)】 アプローチのサイン

大丸方向へ向かう那須街道、殺生石を過ぎてしばらく行った那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入り看板に従っていくと着きます。

隠れ家のような立地で、狙って行かないとまず到達できないと思います。

【写真 上(左)】 町営バスのバス停

【写真 下(右)】 エントランス

シックでどことなく威厳(笑)のある佇まい。日帰りはタイミング限定でむずかしいという情報もありましたが、事前に電話確認をとっていたので臆することなく突入。

フロントで受付簿に住所氏名を記入します。スタッフの方の対応はとても親切でした。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 すっきりとした館内

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

フロント横がロビー、おくに休憩所もあります。

休憩所前の廊下おく、手前左手が男湯、おくの左手が女湯でした。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 女湯入口

ここは2系統の源泉をつかっているという情報*があり、これの確認が今回のポイントでした。

浴場前に「7月8日以降、2か所の源泉を使用している影響で、温泉に濁り・沈殿物が出やすくなっています。」という掲示があり、分析書も2種類の掲示があったので、間違いなく2系統の源泉混合だと思います。(7/7以前は山楽源泉のみの使用だったかもしれぬ。)

*) 高温の山楽源泉を御用邸系統の低温泉混合で湯温調整している。(流れ星さんブログ)

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

山楽源泉は「月光館別館」で入ったことがありますが、後者ははじめて。(なお、御用邸の温泉については、後段にまとめます。)

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 掲示

脱衣所はこぢんまり。浴場入口脇に「この温泉は、御用邸と同じ源泉から直接引いているかけ流しのお風呂です。」とありました。

公共温泉、しかも御用邸ゆかり(?)ということもあってか、館内のメンテナンスはしっかりしたものでした。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 窓側から浴槽

浴室はさして明るくはなく展望もありませんが、どこか格調高く落ちついた趣。余計な物がなにもなく、ゆっくりお湯と対峙できそうな浴場です。

天高がしっかりとれているので湯気抜けよく、こもりもありません。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日11時、館内に客の姿はなく、浴場の伊豆石敷きの内床も乾いていました。

石枠タイル貼5-6人の浴槽ひとつとシンプル。

たっぷりふかめの入りごこちのいい浴槽です。

石膏+石灰華の析出が出た石の湯口からかなりの熱湯を投入で窓側側溝への流し出し、槽内注吸湯はなく、お湯の感じからしても文句なしのかけ流しでしょう。

やや熱めのお湯は、ほぼ無色透明でごくわずかにクリーム色の湯の花がでています。硫酸塩成分を含むためか、湯中の指先が青白く発光しています。

よわく石膏泉系の味。

ほこほことおだやかな石膏泉系の湯の香は、浴場に入ったときからすでに感じるもの。

こういうお湯に悪かったためしはありません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

しっかりとしたとろみと、肌に染み入るような絶妙な浴感があり、鮮度感も感じられて気持ちいいことこのうえありません。

あたたまりはすこぶる強いですが、浴後は熱の抜けよく充実した爽快感に包まれます。

地味ながら上質感を感じるお湯だと思います。

那須といえば鹿の湯のイオウ臭ただよう白濁湯が有名ですが、それとは対照的なお湯で、地味ながら奥のふかい単純温泉は御用邸のお湯にふさわしいような感じもします。

一浴の場合、700円はいささか高いような気もしますが、浴場の趣もお湯もフックのあるものなので、温泉好きは訪れてみるのもいいかもしれません。

〔 源泉名:那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉) 〕 <H17.11.10分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 38.0℃(利用時)、pH=7.1、15.8(or158)L/min自然湧出、成分総計=0.687g/kg

Na^+=43.6mg/kg (27.86mval%)、Mg^2+=16.2 (19.62)、Ca^2+=56.9 (41.73)

Cl^-=2.7 (1.16)、SO_4^2-=261.6 (82.90)、HCO_3^-=63.6 (15.86)

陽イオン計=145.3 (6.80mval)、陰イオン計=328.0 (6.57mval)、メタけい酸=200.1、メタほう酸=5.0、遊離炭酸=8.5、硫化水素=0.0

※分析申請者:那須町町長

〔 源泉名:大丸源泉 山楽No.1~15混合泉 〕 <H8.10.7分析>

単純温泉 68.0℃、pH=6.4、湧出量記載なし、成分総計=1.006g/kg

Na^+=62.3mg/kg、Mg^2+=22.3、Ca^2+=63.5

Cl^-=6.3、SO_4^2-=279.7、HCO_3^-=169.7

陽イオン計=179.9、陰イオン計=456.1、メタけい酸=234.2、メタほう酸=3.1、遊離炭酸=132.1、硫化水素=0.4

【参考(那須温泉開発Webより)】

〔 源泉名:那須温泉(山楽1~15号・八幡源泉混合泉) 〕 <H19.11.16分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3型) 62.1℃、pH=7.10、750L/min自然湧出、成分総計=0.859g/kg

Na^+=62.3mg/kg (32.31mval%)、Mg^2+=20.1 (19.77)、Ca^2+=62.8 (37.36)、Fe^2+=0.4

Cl^-=5.0 (1.75)、HS^-=0.0、SO_4^2-=253.9 (65.49)、HCO_3^-=160.3 (32.54)

陽イオン計=179.2 (8.38mval)、陰イオン計=419.5 (80.7mval)、メタけい酸=234.2、メタほう酸=4.3、遊離炭酸=21.4、硫化水素=0.0

※那須温泉開発(株)のWebによると現在、八幡源泉も加えているようです。(→分析書)

<温泉利用掲示>

加水:記載なし 加温:記載なし 循環ろ過装置:記載なし 塩素系薬剤使用:記載なし

※ 無色透明の100%の天然温泉です。無加熱、無加水、無循環の掛け流し温泉で心身ともリフレッシュしてください。(オフィシャルHPより)

〔那須御用邸のお湯について〕

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

後者の湧出地は、「栃木県那須郡那須町高久西原御用邸付属土地内ほか」とあります。

旭温泉は廃業した旭温泉(旭温泉那須ハイランドホテル)の使用源泉だった可能性があり、桜の湯は大丸のそれかと思います。

なお、那須温泉旅館協同組合Webに「那須温泉郷は、今から約1380年前の舒明2年(630)、狩野三郎行広の鹿の湯(元湯ともいう)発見に始まり、明治以前に板室、三斗小屋、大丸、北、弁天、高雄と次々に温泉が発見され、これを那須七湯といい、すでに江戸時代には世に知られていました。明治時代に八幡温泉が、大正時代には、旭、飯盛、郭公が発見され、さらに、大丸温泉の湧出湯を自然流下によって引用した新那須温泉を加えて那須十二湯と呼ばれていたこともありましたが、現在では、地理的にやや離れた板室を除いて、那須十一湯と呼ぶのが主流となっています。

また、旭、飯盛、郭公温泉には現在、宿や温泉の設備はなく、温泉跡地と化しているため、那須温泉(鹿の湯)、三斗小屋温泉、大丸温泉、北温泉、弁天温泉、高雄温泉、八幡温泉を那須七湯、新那須温泉を加えて那須八湯と呼ぶこともあります。」とあり、ここで混合泉ながら旭温泉に入れるのは源泉マニア的には貴重かもしれません。

やませみさんの資料によると、「大丸桜の湯」の泉源所在は高久西原御用邸付属地、「地蔵の湯」のそれは高久西原御料地となっています。

また、上記の組合Webによると「大丸温泉の川下にある地蔵の湯温泉は、那須御用邸に引き湯されています。」とあり、「大丸温泉旅館」のWebには「当源泉は那須御用邸にて引湯されており」とあります。

また、「山楽」のWebでは、「那須の御用邸の源泉と隣接した大丸の沢に湧き出る自家源泉」とあります。

さらに、山楽系源泉を引湯供給する那須温泉開発(株)のWebでは「温泉源も御用邸の温泉源に隣接」とあります。

以上からすると、大丸にある(大丸)桜の湯と地蔵の湯は那須御用邸に引湯され、この2泉源と隣接する「山楽源泉」(No.1~15混合泉)が旭橋下の那須御用邸西側(新那須温泉)エリアに引湯されているように思えますが、さてどうでしょうか。

■ 山楽源泉(山楽)の引湯ルート

■ 山楽源泉(那須温泉開発(株))の引湯供給エリア

【新那須温泉】

大丸温泉の源泉から木管と自然流下を利用した引き湯に成功し、那須温泉の南、旭橋の下手に旅館が開業し、その辺り一帯を新那須温泉と呼ばれています。(組合Webより)

(おまけ)

山側に泉源エリアをもつ那須は引湯のメッカです。

引湯供給会社としては、上記の那須温泉開発(株)(大丸山楽源泉系)の他、新那須温泉供給(株)(奥の沢・稲川・紅葉沢系統など)、那須高原温泉(株)などがあります。

那須高原温泉(株)は、那須高湯源泉、大沢高原温泉など別荘地向けのレアな源泉を配湯しています。

〔 2015/01/01UP (2014/09入湯) 〕

E140.0.26.628N37.5.33.277

アクセスを多くいただいた記事から随時、Googleマップを載せるとともに、最新の営業状況を追記していきます。

なお、入湯時点の記録として残すため本文には極力手を加えず、原則UP日の更新はいたしませんが、この記事だけは更新します。)

-------------------------

2015-01-01 UP

那須温泉 「町営那須いこいの家」

那須温泉 「町営那須いこいの家」住 所 :栃木県那須郡那須町大字湯本207-2

電 話 :0287-76-2342

時 間 :10:00~16:00(奨事前確認)

料 金 :700円(町外)

■ オフィシャルHP(那須町)

※ 営業状況・時間・料金・TELなどは、原則としてUP日時点の最新データに直してありますが、掲載内容を保証するものではありません。ご利用の際は必ず事前に各施設にご確認ください。

-------------------------

2023/10/25 追記

那須町の公式Webからの情報です。

「令和4年度から「公共の宿那須いこいの家」は日帰り入浴施設として営業します。

多くの皆さんにご利用いただけるよう、営業時間等を見直しましたので、ぜひご利用ください。」

とのこと。

営業時間 :午前10時~午後6時

※営業時間を2時間延長しました。

休館日:毎週火曜日

料金:700円(町外)

-------------------------

昨年(2014年)入った数少ない湯めぐりのうちの1湯です。

那須高原ビジターセンターの下にある町営の宿泊施設が日帰り対応するもの。

那須の温泉の多くを制覇したのちも未湯のまま残っていて、流れ星さんのブログをみてながらく気になっていたのですが、今回、ようやく入湯となりました。

【写真 上(左)】 那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入ります

【写真 下(右)】 アプローチのサイン

大丸方向へ向かう那須街道、殺生石を過ぎてしばらく行った那須高原ビジターセンターの手前の道を右に入り看板に従っていくと着きます。

隠れ家のような立地で、狙って行かないとまず到達できないと思います。

【写真 上(左)】 町営バスのバス停

【写真 下(右)】 エントランス

シックでどことなく威厳(笑)のある佇まい。日帰りはタイミング限定でむずかしいという情報もありましたが、事前に電話確認をとっていたので臆することなく突入。

フロントで受付簿に住所氏名を記入します。スタッフの方の対応はとても親切でした。

【写真 上(左)】 ロビー

【写真 下(右)】 すっきりとした館内

【写真 上(左)】 休憩所

【写真 下(右)】 浴場へのアプローチ

フロント横がロビー、おくに休憩所もあります。

休憩所前の廊下おく、手前左手が男湯、おくの左手が女湯でした。

【写真 上(左)】 男湯入口

【写真 下(右)】 女湯入口

ここは2系統の源泉をつかっているという情報*があり、これの確認が今回のポイントでした。

浴場前に「7月8日以降、2か所の源泉を使用している影響で、温泉に濁り・沈殿物が出やすくなっています。」という掲示があり、分析書も2種類の掲示があったので、間違いなく2系統の源泉混合だと思います。(7/7以前は山楽源泉のみの使用だったかもしれぬ。)

*) 高温の山楽源泉を御用邸系統の低温泉混合で湯温調整している。(流れ星さんブログ)

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

山楽源泉は「月光館別館」で入ったことがありますが、後者ははじめて。(なお、御用邸の温泉については、後段にまとめます。)

【写真 上(左)】 脱衣所

【写真 下(右)】 掲示

脱衣所はこぢんまり。浴場入口脇に「この温泉は、御用邸と同じ源泉から直接引いているかけ流しのお風呂です。」とありました。

公共温泉、しかも御用邸ゆかり(?)ということもあってか、館内のメンテナンスはしっかりしたものでした。

【写真 上(左)】 浴場

【写真 下(右)】 窓側から浴槽

浴室はさして明るくはなく展望もありませんが、どこか格調高く落ちついた趣。余計な物がなにもなく、ゆっくりお湯と対峙できそうな浴場です。

天高がしっかりとれているので湯気抜けよく、こもりもありません。

カラン4、シャワー・シャンプー・ドライヤーあり。

平日11時、館内に客の姿はなく、浴場の伊豆石敷きの内床も乾いていました。

石枠タイル貼5-6人の浴槽ひとつとシンプル。

たっぷりふかめの入りごこちのいい浴槽です。

石膏+石灰華の析出が出た石の湯口からかなりの熱湯を投入で窓側側溝への流し出し、槽内注吸湯はなく、お湯の感じからしても文句なしのかけ流しでしょう。

やや熱めのお湯は、ほぼ無色透明でごくわずかにクリーム色の湯の花がでています。硫酸塩成分を含むためか、湯中の指先が青白く発光しています。

よわく石膏泉系の味。

ほこほことおだやかな石膏泉系の湯の香は、浴場に入ったときからすでに感じるもの。

こういうお湯に悪かったためしはありません。

【写真 上(左)】 湯口

【写真 下(右)】 湯色

しっかりとしたとろみと、肌に染み入るような絶妙な浴感があり、鮮度感も感じられて気持ちいいことこのうえありません。

あたたまりはすこぶる強いですが、浴後は熱の抜けよく充実した爽快感に包まれます。

地味ながら上質感を感じるお湯だと思います。

那須といえば鹿の湯のイオウ臭ただよう白濁湯が有名ですが、それとは対照的なお湯で、地味ながら奥のふかい単純温泉は御用邸のお湯にふさわしいような感じもします。

一浴の場合、700円はいささか高いような気もしますが、浴場の趣もお湯もフックのあるものなので、温泉好きは訪れてみるのもいいかもしれません。

〔 源泉名:那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉) 〕 <H17.11.10分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4型) 38.0℃(利用時)、pH=7.1、15.8(or158)L/min自然湧出、成分総計=0.687g/kg

Na^+=43.6mg/kg (27.86mval%)、Mg^2+=16.2 (19.62)、Ca^2+=56.9 (41.73)

Cl^-=2.7 (1.16)、SO_4^2-=261.6 (82.90)、HCO_3^-=63.6 (15.86)

陽イオン計=145.3 (6.80mval)、陰イオン計=328.0 (6.57mval)、メタけい酸=200.1、メタほう酸=5.0、遊離炭酸=8.5、硫化水素=0.0

※分析申請者:那須町町長

〔 源泉名:大丸源泉 山楽No.1~15混合泉 〕 <H8.10.7分析>

単純温泉 68.0℃、pH=6.4、湧出量記載なし、成分総計=1.006g/kg

Na^+=62.3mg/kg、Mg^2+=22.3、Ca^2+=63.5

Cl^-=6.3、SO_4^2-=279.7、HCO_3^-=169.7

陽イオン計=179.9、陰イオン計=456.1、メタけい酸=234.2、メタほう酸=3.1、遊離炭酸=132.1、硫化水素=0.4

【参考(那須温泉開発Webより)】

〔 源泉名:那須温泉(山楽1~15号・八幡源泉混合泉) 〕 <H19.11.16分析>

単純温泉(Ca・Na-SO4・HCO3型) 62.1℃、pH=7.10、750L/min自然湧出、成分総計=0.859g/kg

Na^+=62.3mg/kg (32.31mval%)、Mg^2+=20.1 (19.77)、Ca^2+=62.8 (37.36)、Fe^2+=0.4

Cl^-=5.0 (1.75)、HS^-=0.0、SO_4^2-=253.9 (65.49)、HCO_3^-=160.3 (32.54)

陽イオン計=179.2 (8.38mval)、陰イオン計=419.5 (80.7mval)、メタけい酸=234.2、メタほう酸=4.3、遊離炭酸=21.4、硫化水素=0.0

※那須温泉開発(株)のWebによると現在、八幡源泉も加えているようです。(→分析書)

<温泉利用掲示>

加水:記載なし 加温:記載なし 循環ろ過装置:記載なし 塩素系薬剤使用:記載なし

※ 無色透明の100%の天然温泉です。無加熱、無加水、無循環の掛け流し温泉で心身ともリフレッシュしてください。(オフィシャルHPより)

〔那須御用邸のお湯について〕

掲示分析書のひとつは大丸の山楽No.1~15混合泉、もうひとつは那須温泉(旭温泉・地蔵の湯・桜の湯混合泉)となっています。

後者の湧出地は、「栃木県那須郡那須町高久西原御用邸付属土地内ほか」とあります。

旭温泉は廃業した旭温泉(旭温泉那須ハイランドホテル)の使用源泉だった可能性があり、桜の湯は大丸のそれかと思います。

なお、那須温泉旅館協同組合Webに「那須温泉郷は、今から約1380年前の舒明2年(630)、狩野三郎行広の鹿の湯(元湯ともいう)発見に始まり、明治以前に板室、三斗小屋、大丸、北、弁天、高雄と次々に温泉が発見され、これを那須七湯といい、すでに江戸時代には世に知られていました。明治時代に八幡温泉が、大正時代には、旭、飯盛、郭公が発見され、さらに、大丸温泉の湧出湯を自然流下によって引用した新那須温泉を加えて那須十二湯と呼ばれていたこともありましたが、現在では、地理的にやや離れた板室を除いて、那須十一湯と呼ぶのが主流となっています。

また、旭、飯盛、郭公温泉には現在、宿や温泉の設備はなく、温泉跡地と化しているため、那須温泉(鹿の湯)、三斗小屋温泉、大丸温泉、北温泉、弁天温泉、高雄温泉、八幡温泉を那須七湯、新那須温泉を加えて那須八湯と呼ぶこともあります。」とあり、ここで混合泉ながら旭温泉に入れるのは源泉マニア的には貴重かもしれません。

やませみさんの資料によると、「大丸桜の湯」の泉源所在は高久西原御用邸付属地、「地蔵の湯」のそれは高久西原御料地となっています。

また、上記の組合Webによると「大丸温泉の川下にある地蔵の湯温泉は、那須御用邸に引き湯されています。」とあり、「大丸温泉旅館」のWebには「当源泉は那須御用邸にて引湯されており」とあります。

また、「山楽」のWebでは、「那須の御用邸の源泉と隣接した大丸の沢に湧き出る自家源泉」とあります。

さらに、山楽系源泉を引湯供給する那須温泉開発(株)のWebでは「温泉源も御用邸の温泉源に隣接」とあります。

以上からすると、大丸にある(大丸)桜の湯と地蔵の湯は那須御用邸に引湯され、この2泉源と隣接する「山楽源泉」(No.1~15混合泉)が旭橋下の那須御用邸西側(新那須温泉)エリアに引湯されているように思えますが、さてどうでしょうか。

■ 山楽源泉(山楽)の引湯ルート

■ 山楽源泉(那須温泉開発(株))の引湯供給エリア

【新那須温泉】

大丸温泉の源泉から木管と自然流下を利用した引き湯に成功し、那須温泉の南、旭橋の下手に旅館が開業し、その辺り一帯を新那須温泉と呼ばれています。(組合Webより)

(おまけ)

山側に泉源エリアをもつ那須は引湯のメッカです。

引湯供給会社としては、上記の那須温泉開発(株)(大丸山楽源泉系)の他、新那須温泉供給(株)(奥の沢・稲川・紅葉沢系統など)、那須高原温泉(株)などがあります。

那須高原温泉(株)は、那須高湯源泉、大沢高原温泉など別荘地向けのレアな源泉を配湯しています。

〔 2015/01/01UP (2014/09入湯) 〕

E140.0.26.628N37.5.33.277

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ Poppin'Partyの5曲 ~ 声優ユニットの底力 ~

JとかSKとかの露出度が減って、TVの音楽番組はひたすら「昭和の名曲」に向かっているけど、現役で、もっととりあげられてもいいジャンルがあると思う。

たとえば、メディアミックス系の「BanG_Dream!」(バンドリ)とか・・・。

なかでも、Poppin'Party(ポッピンパーティ/ポピパ)はかなりの実力派。

今回5曲ほどリンクUPしてみました。

メンバーはすべて声優。

愛美(戸山 香澄) ボーカル/ギター

大塚紗英(花園 たえ) ギター

西本りみ(牛込 りみ) ベース

大橋彩香(山吹 沙綾) ドラムス

伊藤彩沙(市ヶ谷 有咲) キーボード

楽曲の多くは、音楽制作集団「Elements Garden」が担当。

プロのクリエイターの楽曲なので曲のレベルが高い。

そしてメンバーの技倆も相当なもの。

それぞれの楽器が濁らずに、クリアに響いてくるのがいい。

たとえば大橋彩香さんの手数の多い変拍子混じりのドラムス、ひたすらカウンターメロやリフを奏でつづける大塚紗英さんの存在感あふれるギターとか・・・。

とくに大橋彩香さんのドラムス、個人的に大好物なんですけど(笑)

最初聴いたとき、プログレ(プログレッシブ・ロック)かと思った。

にこやかに微笑みながらこのドラミングとは、にわかに信じられん。

↓ 典型的なプログレのドラミング。

■ Le Orme(イタリア) - La Fabbricante D'Angeli

そこらへんのJ-POP(ROCK)グループよりもアンサンブルやハーモニーがしっかりしている。

多彩な”キメ”や、透明感あふれる落ちサビなど、確かな実力が感じられる。

リードボーカルの愛美さん自らギターを抱え、楽器に対するこだわりは相当強いユニットとみた。

■ 愛美「カザニア」MV (TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」EDテーマ)

愛美のボーカルはミディアム~アップで芯のとおった力感、スローではフェミニンなハイトーンと使い分け、変拍子炸裂の↑ のソロ曲を聴いても、”難曲キラー”であることがわかる。

滑舌とヒーカップのキレは声優系シンガーならではのもの。

ときおり繰り出される、ハイトーンに突き抜ける大橋彩香さんのボーカルもかなりのもの。

-------------------------

■ 八月のif - Poppin'Party

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「1000回潤んだ空」【期間限定】

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜」(「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3より)

【Poppin'Party】ライブ映像「STAR BEAT!~ホシノコドウ~ Acoustic Ver.」【BanG Dream! 5th☆LIVE】

↑ スロー曲で際立つ”底力”。

さすがに”声のプロ”たちだけあって、それぞれ声質にオリジナリティあり。

おのおの声量ぱっちりなのに、煩くならず優しく収まるところは声質のなせるわざか。

ひょっとして西本りみさんのベースって、フレットレス?

ならではの深い響きが場を支えている。

そして安定感あふれる大橋彩香さんのハモリとタンバリンでのリズムキープ。

含蓄ある大塚紗英さんのアコースティックギター。

伊藤彩沙さんのキーボードも経験が浅いわりには大健闘。

やっぱり相当にアーティスティックなユニットかと。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「ミライトレイン」(「Astral Harmony」より)

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

個人的には、日本のガールズバンドの最高峰はプリンセス・プリンセスだと思っているが、Poppin'Partyはプリプリ以来の実力派ユニットでは?

たとえば、メディアミックス系の「BanG_Dream!」(バンドリ)とか・・・。

なかでも、Poppin'Party(ポッピンパーティ/ポピパ)はかなりの実力派。

今回5曲ほどリンクUPしてみました。

メンバーはすべて声優。

愛美(戸山 香澄) ボーカル/ギター

大塚紗英(花園 たえ) ギター

西本りみ(牛込 りみ) ベース

大橋彩香(山吹 沙綾) ドラムス

伊藤彩沙(市ヶ谷 有咲) キーボード

楽曲の多くは、音楽制作集団「Elements Garden」が担当。

プロのクリエイターの楽曲なので曲のレベルが高い。

そしてメンバーの技倆も相当なもの。

それぞれの楽器が濁らずに、クリアに響いてくるのがいい。

たとえば大橋彩香さんの手数の多い変拍子混じりのドラムス、ひたすらカウンターメロやリフを奏でつづける大塚紗英さんの存在感あふれるギターとか・・・。

とくに大橋彩香さんのドラムス、個人的に大好物なんですけど(笑)

最初聴いたとき、プログレ(プログレッシブ・ロック)かと思った。

にこやかに微笑みながらこのドラミングとは、にわかに信じられん。

↓ 典型的なプログレのドラミング。

■ Le Orme(イタリア) - La Fabbricante D'Angeli

そこらへんのJ-POP(ROCK)グループよりもアンサンブルやハーモニーがしっかりしている。

多彩な”キメ”や、透明感あふれる落ちサビなど、確かな実力が感じられる。

リードボーカルの愛美さん自らギターを抱え、楽器に対するこだわりは相当強いユニットとみた。

■ 愛美「カザニア」MV (TVアニメ「現実主義勇者の王国再建記」EDテーマ)

愛美のボーカルはミディアム~アップで芯のとおった力感、スローではフェミニンなハイトーンと使い分け、変拍子炸裂の↑ のソロ曲を聴いても、”難曲キラー”であることがわかる。

滑舌とヒーカップのキレは声優系シンガーならではのもの。

ときおり繰り出される、ハイトーンに突き抜ける大橋彩香さんのボーカルもかなりのもの。

-------------------------

■ 八月のif - Poppin'Party

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「1000回潤んだ空」【期間限定】

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「STAR BEAT!〜ホシノコドウ〜」(「BanG Dream! 8th☆LIVE」夏の野外3DAYS DAY3より)

【Poppin'Party】ライブ映像「STAR BEAT!~ホシノコドウ~ Acoustic Ver.」【BanG Dream! 5th☆LIVE】

↑ スロー曲で際立つ”底力”。

さすがに”声のプロ”たちだけあって、それぞれ声質にオリジナリティあり。

おのおの声量ぱっちりなのに、煩くならず優しく収まるところは声質のなせるわざか。

ひょっとして西本りみさんのベースって、フレットレス?

ならではの深い響きが場を支えている。

そして安定感あふれる大橋彩香さんのハモリとタンバリンでのリズムキープ。

含蓄ある大塚紗英さんのアコースティックギター。

伊藤彩沙さんのキーボードも経験が浅いわりには大健闘。

やっぱり相当にアーティスティックなユニットかと。

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「ミライトレイン」(「Astral Harmony」より)

■ 【公式ライブ映像】Poppin'Party「キズナミュージック♪」

個人的には、日本のガールズバンドの最高峰はプリンセス・プリンセスだと思っているが、Poppin'Partyはプリプリ以来の実力派ユニットでは?

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 多摩新四国八十八ヶ所霊場/多摩百八ヶ所霊場の御朱印

多摩新四国八十八ヶ所霊場とは、1934年(昭和9年)弘法大師ご入定1100年ご遠忌を記念して、1936年(昭和11年)に多摩地域の真言宗寺院八十八ヶ寺で再編成された弘法大師霊場です。(霊場公式ガイドブック『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』より)

(札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様))

”再編成”とあるのは、Wikipediaに「1823年(文政6年)、弘法大師御入定1000年を記念して、多摩郡の霊場を巡るために武玉新四国88ヶ所が作られた」とあるとおり、武玉新四国八十八ヶ所霊場を再編したものとみられます。

多摩新四国八十八ヶ所霊場は2019年2月に結願しているのですが、じつはこの霊場に20箇寺の札所を加えた多摩百八ヶ所霊場というものが存在します。

この情報は「ニッポンの霊場」様からのもので、当Webには「多摩88霊場に、20札所が追加された構成」「本霊場としての開創は1984年(昭和59年)で、宗祖弘法大師の御遠忌1,150年にあたる。」とあります。

つまり多摩百八ヶ所霊場は、1936年(昭和11年)に開創(再編)された多摩新四国八十八ヶ所霊場に、1984年(昭和59年)、20の札所を加えて成立した108箇寺からなる弘法大師霊場とみることができます。

札所範囲はすべて東京都下の主に多摩川流域で、範囲は以下のとおり。

東端:岸光山 安養寺(第1番、武蔵野市吉祥寺東町)

西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)

北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)

南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)

東端は杉並区、西端は山梨県上野原市、北端は埼玉県飯能市、南端は横浜市瀬谷区に接し、ほぼ東京都下全域に広がりをみせる広域霊場となっています。

札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)、多摩新四国八十八ヶ所霊場に限ると→こちらの地図がわかりやすいです。

すべての札所が真言宗寺院の、保守本流ともいえる札所構成です。

札所本尊は多彩ですが、とくに大日如来と不動明王が多くなっています。

ガイドブックは霊場会公式の『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』が、高幡山 金剛寺(高幡不動尊)の納経所で頒布されていましたが現況は不明です。

■ 巡拝のしおり

専用納経帳は、御詠歌つきの規定用紙御朱印授与の札所があるので存在するのかもしれませんが、筆者は未確認です。

■ 規定用紙の御朱印(第100番 梅香山 大聖院)

現況、参拝者はさほど多くない模様で書入揮毫率は高めですが、それだけにご不在時の対応がむずかしく、比較的拝受難易度の高い霊場かと思います。

この傾向はとくに89番~108番で顕著です。

今般、ようやく多摩百八ヶ所霊場を結願しましたので、これから順次御朱印を紹介していきます。

なお、108の札所のうち御朱印を拝受できたのは106。

じつに98.1%の札所が御朱印を授与されています。

(新型コロナ禍前の拝受分もあるので、現況は変わっているかもしれません。)

まずは、一部のみ御朱印UPしてみます。

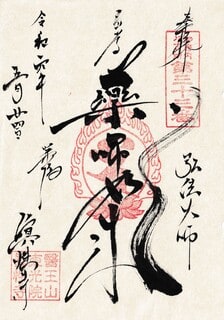

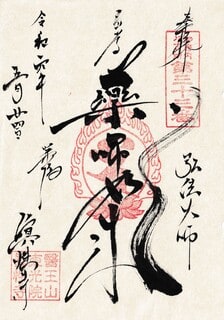

【写真 上(左)】 第1番発願寺・東端札所:岸光山 安養寺

【写真 下(右)】 第88番結願寺:高幡山 金剛寺

【写真 上(左)】 第89番:清浄光山 圓通寺(清瀬市下宿)

【写真 下(右)】 第108番結願寺:独峰山 高楽寺(御朱印不授与です)

【写真 上(左)】 西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)

【写真 下(右)】 高尾山 薬王院(第68番)もほぼ西端です

【写真 上(左)】 北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)

【写真 下(右)】 南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)

【 BGM 】 梶浦由記さん特集

■ 夢の大地 - Kalafina

■ far on the water - Kalafina

■「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

(札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様))

”再編成”とあるのは、Wikipediaに「1823年(文政6年)、弘法大師御入定1000年を記念して、多摩郡の霊場を巡るために武玉新四国88ヶ所が作られた」とあるとおり、武玉新四国八十八ヶ所霊場を再編したものとみられます。

多摩新四国八十八ヶ所霊場は2019年2月に結願しているのですが、じつはこの霊場に20箇寺の札所を加えた多摩百八ヶ所霊場というものが存在します。

この情報は「ニッポンの霊場」様からのもので、当Webには「多摩88霊場に、20札所が追加された構成」「本霊場としての開創は1984年(昭和59年)で、宗祖弘法大師の御遠忌1,150年にあたる。」とあります。

つまり多摩百八ヶ所霊場は、1936年(昭和11年)に開創(再編)された多摩新四国八十八ヶ所霊場に、1984年(昭和59年)、20の札所を加えて成立した108箇寺からなる弘法大師霊場とみることができます。

札所範囲はすべて東京都下の主に多摩川流域で、範囲は以下のとおり。

東端:岸光山 安養寺(第1番、武蔵野市吉祥寺東町)

西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)

北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)

南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)

東端は杉並区、西端は山梨県上野原市、北端は埼玉県飯能市、南端は横浜市瀬谷区に接し、ほぼ東京都下全域に広がりをみせる広域霊場となっています。

札所リストは→こちら(「ニッポンの霊場」様)、多摩新四国八十八ヶ所霊場に限ると→こちらの地図がわかりやすいです。

すべての札所が真言宗寺院の、保守本流ともいえる札所構成です。

札所本尊は多彩ですが、とくに大日如来と不動明王が多くなっています。

ガイドブックは霊場会公式の『多摩八十八ヶ所巡拝のしおり』が、高幡山 金剛寺(高幡不動尊)の納経所で頒布されていましたが現況は不明です。

■ 巡拝のしおり

専用納経帳は、御詠歌つきの規定用紙御朱印授与の札所があるので存在するのかもしれませんが、筆者は未確認です。

■ 規定用紙の御朱印(第100番 梅香山 大聖院)

現況、参拝者はさほど多くない模様で書入揮毫率は高めですが、それだけにご不在時の対応がむずかしく、比較的拝受難易度の高い霊場かと思います。

この傾向はとくに89番~108番で顕著です。

今般、ようやく多摩百八ヶ所霊場を結願しましたので、これから順次御朱印を紹介していきます。

なお、108の札所のうち御朱印を拝受できたのは106。

じつに98.1%の札所が御朱印を授与されています。

(新型コロナ禍前の拝受分もあるので、現況は変わっているかもしれません。)

まずは、一部のみ御朱印UPしてみます。

【写真 上(左)】 第1番発願寺・東端札所:岸光山 安養寺

【写真 下(右)】 第88番結願寺:高幡山 金剛寺

【写真 上(左)】 第89番:清浄光山 圓通寺(清瀬市下宿)

【写真 下(右)】 第108番結願寺:独峰山 高楽寺(御朱印不授与です)

【写真 上(左)】 西端:金剛山 寶蔵寺(第50番、檜原村)

【写真 下(右)】 高尾山 薬王院(第68番)もほぼ西端です

【写真 上(左)】 北端:成木山 安楽寺(第45番、青梅市成木)

【写真 下(右)】 南端:河上山 福寿院(第96番、町田市つくし野)

【 BGM 】 梶浦由記さん特集

■ 夢の大地 - Kalafina

■ far on the water - Kalafina

■「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

梶浦由記「Yuki Kajiura LIVE vol.#16 ~Sing a Song Tour~『overtune〜Beginning』」

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 開運三社巡り【10月31日まで】

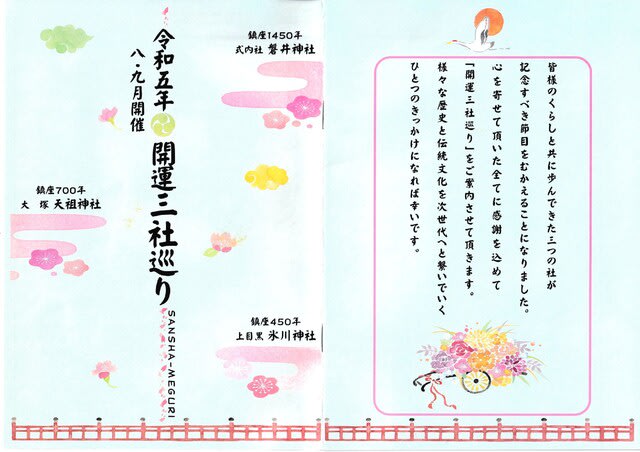

現在、磐井神社、大塚天祖神社、上目黒氷川神社の三社で「開運三社巡り」が企画され、特別御朱印が授与されています。

御鎮座1450年の磐井神社、御鎮座700年の大塚天祖神社、御鎮座450年の上目黒氷川神社を記念しての特別企画とのことです。

■ 磐井神社 大田区大森北2-20-8

■ 大塚天祖神社 豊島区南大塚3-49-1

■ 上目黒氷川神社 目黒区大橋2-16-21

当初は令和5年8月1日から9月30日まででしたが、好評につき10月31日まで延長されています。

いずれも見開きの美しい限定カラー御朱印(書置)で、初穂料はいずれも500円。

無料の専用リーフレットがあり、参拝するとこちらにシールをいただけ、3社のシールが揃うと満願です。

満願で満願御朱印と記念品(オリジナル手拭い)がいただけます。(ともに数量限定)

筆者は月替わりなどの限定御朱印にはあまり興味はありませんが、御鎮座周年記念御朱印となると話は別でトライしました。(気づいたのが10月上旬だった。)

筆者は今週(10/16~の週)前半に満願しましたが、満願御朱印・記念品ともにいただけました。

参拝順はとくに設定されておりません。

三社間の距離はかなりありますが、下記のとおりいずれも駅から近いので、1日満願できるかと思います。

磐井神社:京浜急行線「大森海岸」駅徒歩3分

大塚天祖神社:JR山手線「大塚」駅・都電荒川線「大塚駅前」駅徒歩3分

上目黒氷川神社:東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分

御朱印受付時間は、リーフレットに下記のとおり記載されています。

磐井神社:9:30~16:30

大塚天祖神社:9:00~17:00

上目黒氷川神社:9:00~16:30

上目黒氷川神社は、先日ご紹介した「東急線 花御朱印巡り 第2弾」にも参画されているので、そちらと併せての参拝もできます。

■ 東急線 花御朱印

秋晴れの一日、御鎮座奉祝の神社巡拝はいかがでしょうか。

御鎮座1450年の磐井神社、御鎮座700年の大塚天祖神社、御鎮座450年の上目黒氷川神社を記念しての特別企画とのことです。

■ 磐井神社 大田区大森北2-20-8

■ 大塚天祖神社 豊島区南大塚3-49-1

■ 上目黒氷川神社 目黒区大橋2-16-21

当初は令和5年8月1日から9月30日まででしたが、好評につき10月31日まで延長されています。

いずれも見開きの美しい限定カラー御朱印(書置)で、初穂料はいずれも500円。

無料の専用リーフレットがあり、参拝するとこちらにシールをいただけ、3社のシールが揃うと満願です。

満願で満願御朱印と記念品(オリジナル手拭い)がいただけます。(ともに数量限定)

筆者は月替わりなどの限定御朱印にはあまり興味はありませんが、御鎮座周年記念御朱印となると話は別でトライしました。(気づいたのが10月上旬だった。)

筆者は今週(10/16~の週)前半に満願しましたが、満願御朱印・記念品ともにいただけました。

参拝順はとくに設定されておりません。

三社間の距離はかなりありますが、下記のとおりいずれも駅から近いので、1日満願できるかと思います。

磐井神社:京浜急行線「大森海岸」駅徒歩3分

大塚天祖神社:JR山手線「大塚」駅・都電荒川線「大塚駅前」駅徒歩3分

上目黒氷川神社:東急田園都市線「池尻大橋」駅徒歩5分

御朱印受付時間は、リーフレットに下記のとおり記載されています。

磐井神社:9:30~16:30

大塚天祖神社:9:00~17:00

上目黒氷川神社:9:00~16:30

上目黒氷川神社は、先日ご紹介した「東急線 花御朱印巡り 第2弾」にも参画されているので、そちらと併せての参拝もできます。

■ 東急線 花御朱印

秋晴れの一日、御鎮座奉祝の神社巡拝はいかがでしょうか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12

Vol.-11からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第36番 瑠璃山 醫王寺 薬王院

(やくおういん)

新宿区観光振興協会Web

新宿区下落合4-8-2

真言宗豊山派

御本尊:薬師瑠璃光如来

札所本尊:薬師瑠璃光如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第36番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番

司元別当:(下落合)氷川神社

授与所:庫裡

第36番札所も変遷をたどっています。

現在の第36番札所は下落合の薬王院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込根来町の根来山 東光院 報恩寺となっています。

「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第36番の(牛込原町)報恩寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第36番札所は下落合の薬王院に承継されたとみられます。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

薬王院は新宿区下落合にあり「ぼたん寺」「東長谷寺」とも呼ばれて庭園や舞台造の本堂が美しい真言密寺です。

相州大山寺中興の願行上人が鎌倉時代に創建と伝わります。

中世、兵火に罹り荒廃したところ、延寶年中(1673-1681年)寶壽上人が中興。

元文年中(1736-1741年)再び火災に遭い記録を失って寺伝詳細は不明ですが、江戸期に近隣の(下落合)氷川神社の別当を務めているので、途切れることなく寺歴は継続しているようです。

【写真 上(左)】 (下落合)氷川神社

【写真 下(右)】 (下落合)氷川神社の御朱印

本格的な再興は明治時代に入ってから(Wikipedia)といい、御府内霊場札所承継はその頃とみられます。

明治40年開創の豊島八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、その頃には御府内霊場札所になっていたのでは。

真言宗豊山派総本山長谷寺から昭和41年に移植されたぼたんが有名で、40種1,000株を数え4月中~下旬の開花時には多くの見物客を迎えます。

しだれ桜やツバキも植えられた花の寺として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番の札所となっています。

長谷寺とゆかりふかく、本堂の造りもあってか東長谷寺とも呼ばれます。

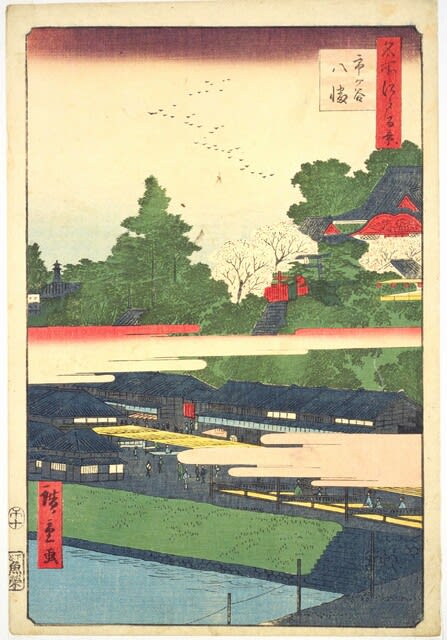

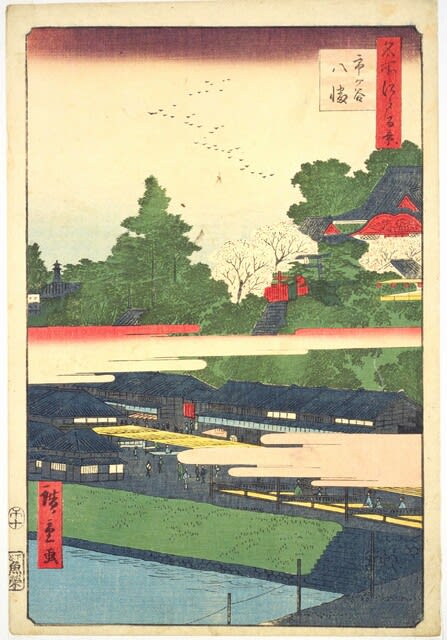

江戸時代、落合は江戸近郊の風光明媚の地だったらしく、『江戸名所図会』に「落合惣図」が収録され、山裾には薬王院や氷川神社がみえます。

「落合惣図」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

つぎに旧36番札所とみられる報恩寺について、下記史料から追ってみます。

報恩寺は牛込根来町にあり、京都御室御所仁和寺末の新義真言宗寺院でした。

開山は覚鑁上人(興教大師)で、尾張様(不明)市ヶ谷御殿内に結ばれた御庵を覚鑁寺と号したのが草創といいます。

興教大師覚鑁上人(嘉保二年(1095年)-康治二年(1144年)は真言宗中興の祖、新義真言宗始祖とされる高僧です。

興教大師は御府内霊場ともふかいゆかりをもたれるので、主に根来寺公式Web、智積院公式Web、真言宗豊山派公式Webおよび『日本仏教 思想のあゆみ』(竹村牧男氏著)を参考にそのご生涯について辿ってみます。

覚鑁上人は嘉保二年(1095年)、肥前国藤津庄(現・佐賀県鹿島市)に生誕されました。

父は仁和寺の荘園藤津庄の総追補使伊佐平治兼元、母は橘氏の娘といい、幼名は弥千歳(みちとせ)と伝わります。

幼くして仏道を志し、十歳の時に父が亡くなると仁和寺との縁を頼って十三歳で仁和寺成就院に入られ、寛助僧正に師事して十六歳で出家得度し、正覚房覚鑁(しょうがくぼうかくばん)と号されました。

二十歳で修行を成満され東大寺戒壇院で受戒。

同年の暮れに高野山へ入り、修行を続けられました。

保安二年(1121年)、二十七歳の時に仁和寺に戻られ、師匠の寛助大僧正から伝法灌頂を受けられたといいます。

『日本仏教 思想のあゆみ』によると、覚鑁上人は奈良仏教や真言宗小野流も相承され、のちに高野山別当の念仏聖とも交流したとのことです。

三十五歳で古義真言宗の伝法の悉くを一身に受けられて、「弘法大師空海以来の才」と賞されたといいます。

法統は「真言教学」で定尊、教尋の両師、「坐禅観法」で青蓮、明寂の両師と伝わります。

大治五年(1130年)、高野山内に伝法院を建立。

修法により鳥羽上皇の病を癒して篤い帰依・外護を受け、上皇建立の北向山不動院を開山されています。

平為里による岩手荘(根来を含む)の寄進も覚鑁上人の経済的基盤となりました。

覚鑁上人は春秋二会の伝法会(学問研鑽の法要)さえ止絶していた当時の高野山の状況を憂い、真言宗の建て直しに着手。

長承元年(1132年)、鳥羽上皇の院宣を得て山内に大伝法院、密厳院を建立

長承三年(1134年)には金剛峯寺座主をも兼ねられて山内の主導権を制したといいます。

しかし、これに反発する守旧派の一部は覚鑁上人の密厳院を急襲。

このとき、密厳院の不動堂に乱入した僧徒が須弥壇上に二体の不動明王をみつけ、どちらか一方が覚鑁上人と疑うも、不動尊の霊威を受けて恐懼退散したという逸話が残ります。

この逸話からこの乱を「錐もみの乱」、上人を守護された密厳院不動尊を「錐鑽(きりもみ)不動尊」といいます。

不動尊のご加護により一命をとりとめた覚鑁上人は僧徒の非道を嘆き密厳院に籠居、1446日にも及ぶ無言三昧行を修され、この直後に代表著作である『密厳院発露懺悔文』を書き上げたともいわれます。(公式には著者不詳)

保延六年(1140年)ついに覚鑁上人は高野山を下り、弟子一派とともに根来(和歌山県岩出市)の豊福寺(ぶふくじ)に入られ、のちの根来寺を成立させていきます。

覚鑁上人の命を救われた「錐鑽不動尊」も一緒に下山して覚鑁一派を守護され、いまも根来寺不動堂に手篤く奉安されています。

以降覚鑁上人は根来を拠点とされ、学問所として「円明寺」、お住まいとして「密厳院」を創られて教学深化、弟子の教化に勤められました。

康治二年(1143年)12月根来にて四十八歳で入滅され、根来寺奥之院の霊廟に埋葬されました。

なお、覚鑁上人に興教大師の謚号が贈られたのは 元禄三年(1690年)ときの東山天皇からと伝わります。

覚鑁上人門下「大伝法院流」の弟子たちは一旦高野山へ戻りましたが守旧勢力「金剛峯方」僧徒との確執はふかく、正応元年(1288年)高野山大伝法院の学頭頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、覚鑁上人の教学・解釈を基礎とした「新義真言宗」を展開・発展させていくこととなります。

なお、根来寺公式Webによると、根来寺の呼称は元久二年(1205年)頃までに成立とのことで、正応元年(1288年)の頼瑜による大伝法院の寺籍異動時には「根来寺」はすでに存在していました。

宗祖・弘法大師空海以来の正統密教の復興を目指したとされる覚鑁上人ですが、結果として新義真言宗を打ち立てられたのは、ある意味歴史の必然だったのかもしれません。

根来寺は新義真言宗の本拠として繁栄し、僧兵集団「根来衆」も擁して勢力を張りましたが、豊臣秀吉との確執の末に天正十三年(1585年)討伐を受けて壊滅しました。

生き延びた門徒の僧たちは奈良や京都へ逃れ、長谷寺(のちの豊山派)や智積院(のちの智山派)において新義真言宗の教義を広めました。

真言宗では宗祖の弘法大師空海があまりに完成された仏教哲学を打ち立てられたので、後進の僧はとりつく隙がなく、新たな教学が発展しにくかったという見方もあります。

しかし覚鑁上人は平安時代後期に勃興した浄土教思想を、真言教学から捉えて包摂する「密厳浄土」思想を唱えたことで高く評価され、真言宗中興の祖としていまに至るまで崇敬されています。

(『日本仏教 思想のあゆみ』に、「(覚鑁上人は)浄土教を密教にとりこむような教義を展開」「阿弥陀仏の観察行において、阿弥陀大日であるがゆえ」とあり、念仏三昧による極楽往生を願う者を迷いなく密教に導く教義が革新的であったような気もしますが、詳細についてはよくわかりません。)

浄土教では、法然上人(浄土宗の宗祖)が有力鎌倉武士に複数の信者をもち、親鸞上人(浄土真宗の宗祖)が東国布教をされ、一遍上人(時宗の開祖)が東国経巡されるなど、「専修念仏」の教えは東国でも大きく広まりました。

浄土教の教義も包摂する新義真言宗が東国で広まったのは、このような背景もあったのかもしれません。

江戸時代に徳川頼宣公の外護もあって根来寺も復興したため、覚鑁上人の教学を受け継ぐ新義真言宗の主力は以下の三派とされ、覚鑁上人(興教大師)は(広義の)新義真言宗の派祖とされます。

■ (狭義の)新義真言宗

総本山:一乗山 大伝法院 根来寺(和歌山県岩出市)

■ 真言宗智山派

総本山:五百佛山 根来寺 智積院(京都市東山区)

■ 真言宗豊山派

総本山:豊山 神楽院 長谷寺(奈良県桜井市初瀬)

※真言宗室生寺派も新義真言宗とされる。

なお、古義真言宗と新義真言宗の違いについては、前者が「本地身説法(本地法身説)」(大日如来が自ら説法するとする説)、後者が「加持身説法(加持身説)」(大日如来が説法のため加持身となって教えを説くとする説)を説くともされますが、根本思想や所依経典類に大差はないという見方もあるようです。

新義真言宗3派の違いに至っては、素人目からはほぼわかりません。

あるいは事相(修法の作法など)の違いなのかもしれませんが、事相は密教にとってきわめて大切な事柄なので、これにより派を分ける理由は成り立つのかもしれません。

小池坊専誉僧正(長谷寺、豊山派の派祖)、玄宥僧正(智積院、智山派の派祖)以来の法統堅持の意味合いも考えられます。

『近世初期の長谷寺と智積院』(宇高良哲氏、PDF)によると、(「新義真言宗」を確立した)頼喩の法統を「中性院流」といい、その「中性院流」の承継を巡って両派それぞれの結束が高まったという見方もあるのかもしれません。

また、江戸時代の本末制度の流れで派を分ける必要があったのかも。

この点についてすこしく触れてみます。

徳川政権と新義真言宗各派の関係はそれぞれ密接でした。

〔豊山派系〕

筑波山神社の別当・知足院 中禅寺は当初天台宗でしたがのちに新義真言宗の教学下に入り、慶長七年(1602年)徳川家康公より朱印五百石を賜わって外護されました。

2世光誉は江戸別院として建立されていた湯島の護摩堂(江戸知足院)に入られ、以降江戸知足院は幕府・将軍家の祈祷を担ったといいます。

元禄元年(1688年)、江戸知足院は幕府から神田の地を与えられ伽藍を整え、隆光を開山として護持院と号しました。

大僧正隆光は、長谷寺で修学した新義真言宗の僧で5代将軍徳川綱吉公の帰依を受けました。

享保二年(1717年)、護持院が火災で焼失すると吉宗公は同地での再建を許さず、跡地は火除地(護持院ヶ原)となり、護持院は音羽護国寺の境内に移されて護持院住職が護国寺住職を兼任することとなりました。

一方、音羽護国寺の前身は上野国高崎の大聖護国寺で、ときの住職は大和長谷寺で新義真言宗を修学した亮賢(貞享四年(1687年)寂)でした。

亮賢は卜筮(ぼくぜい)の名声高く、3代将軍家光公の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って5代将軍綱吉公の出産を予言し、桂昌院の篤い帰依を受けたといいます。

音羽護国寺は天和元年(1681年)、亮賢が綱吉公から桂昌院の祈願寺としての開山を命じられて開いたものです。

護持院は幕府・将軍家の祈祷寺で新義真言宗僧録(人事を統括した高い格式の寺院・僧)、

音羽護国寺は桂昌院の祈願寺で、両寺が統合した音羽護国寺は江戸時代を通じて高い格式を誇り多数の末寺を擁しました。

〔智山派系〕

根来山内の寺院の一つであった智積院の能化であった玄宥僧正は、天正十三年(1585年)の豊臣秀吉による根来山焼き討ちの際、弟子とともに難を逃れたものの各地を流転されました。

慶長六年(1601年)、玄宥僧正は徳川家康公より京都東山に寺院を寄進され、智積院の再興がなりました。

智山派の名刹、成田山 新勝寺には水戸光圀公も参詣され、江戸では10回もの出開帳が催行、最初の出開帳では5代将軍綱吉公の生母桂昌院の礼拝を受けています。

同じく智山派の川崎大師(金剛山 平間寺)では11代将軍家斉公が厄除け祈願を行っています。

府下の名刹、高尾山 薬王院には紀州徳川家から寄せられた書状が相当数存在し、江戸でも出開帳が催行されています。

〔新義真言宗/根来寺系〕

紀州徳川家の祖・徳川頼宣公は根来寺を外護され、根来寺は再興されました。

宝暦元年(1751年)には紀州藩が寺内に学頭を設置し、根来寺の立場は強まりました。

紀州徳川家の根来寺への外護は、江戸時代を通じて続いたといいます。

Wikipediaによると、明治政府の宗教政策により真言宗各宗派が合同したのが明治12年。

明治33年新義真言宗として独立するものの、昭和16年政府の政策によって真言宗宗派はふたたび合同し大真言宗が成立。

智山派・豊山派ともに戦後独立し、昭和27年に法人登記を行っています。

なので、江戸時代の史料には智山派、豊山派という表記はなく、京智積院末、大和國初瀬長谷寺末、あるいは紀州根来寺末などと書かれています。

いわゆる本末制度からの記載で、京智積院末→智山派、大和國初瀬小池坊長谷寺末→豊山派、紀州根来寺末→(狭義)新義真言宗という系譜を辿っていったことは容易に想像されます。

御府内霊場の札所は(広義の)新義真言宗寺院(とくに智山派と豊山派)がすこぶる多くなっています。

(→ こちらの札所リストをご覧ください。)

札所本尊として興教大師が定められている例も少なくありません。

この場合、中央に寺院御本尊、向かって右に弘法大師坐像、左に興教大師坐像となるのが一般的で、御朱印にもこのような構成の揮毫がみられます。

話が逸れつつ、しかも長くなりました(笑)

つぎに報恩寺から薬王院への札所承継をみてみます。

薬王院は『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗大塚護持院末。

ところが、縁起は相州大山寺(真言宗大覚寺派/古義真言宗)中興の願行上人創建と伝えています。

鎌倉時代の願行上人はナゾが多い高僧ですが、こちらの記事(■ 鎌倉市の御朱印-7(24.安養院))で辿ったところでは、法統は真言宗醍醐派三宝院流(古義)および北京律です。

薬王院は古義真言宗系の願行上人創建ですが、江戸期の宗派は新義真言宗大塚護持院末(現・真言宗豊山派)。

一方、報恩寺は『寺社書上』『御府内寺社備考』には「京都御室御所仁和寺末 新義真言宗」とあり、長谷寺との関係がふかそうです。

(京都御室御所仁和寺は、現在真言宗御室派で古義真言宗)

どちらも古義、新義が錯綜していますが、江戸末期の状況をみると薬王院は大塚護持院末で真言宗豊山派系、報恩寺も長谷寺と関係がふかく真言宗豊山派系。

よって、報恩寺廃寺の際に豊山派内で御府内霊場札所の承継がなされたのでは。

報恩寺は覚鑁上人開山で「紀州長谷寺のうつし」ともいわれ、御本尊の不動明王は弘法大師の一刀三礼の御作とも伝わる新義真言宗の名刹。

大社の神宮寺でもなく、明治の神仏分離で廃止されてしまった事情はよくわかりません。

-------------------------

【史料】

【薬王院関連】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(下落合村)薬王院

新義真言宗大塚護持院末 瑠璃山醫王寺ト号ス 本尊薬師行基ノ作坐像長九寸許 外ニ観音ノ立像アリ長一尺余運慶ノ作 開山ハ願行上人ナリト云 其後兵火ニ逢テ荒廃セシカ 延寶年中(1673-1681年)寶壽ト云僧中興シ 元文年中(1736-1741年)再ヒ火災ニ罹リ記録ヲ失ヒテ詳ナルコトヲ傳ヘス

神田明神社 八幡社 稲荷社 三峯社

釋迦堂 本尊ハ眦首羯摩ノ作立像長三尺二寸 堂中ニ愛染ノ像ヲ置

金蔵院 妙楽寺 以上二ヶ寺ハ薬王院門徒ニテ 慶安(1648-1652年)以後廃トナリ 余地ハ本山ニテ預レリ

【報恩寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十六番

牛込根来町

根来山 東光院 報恩寺

御室御所末 新義

本尊:不動明王 歓喜天 弘法大師

紀州根来山のうつしなり 本尊不動明王ハ弘法大師の一刀三礼の御作なり

開山興教大師 中興信州佐久●郡浅間山志楽寺儀員上人

宝暦年中(1751-1764年)御府内八十八ヶ所之●●なり

■ 『寺社書上 [34] 牛込寺社書上 七』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.8』

京都御室御所仁和寺末 新義真言宗

牛籠根来組屋舗

根来山 東光院 報恩寺

当寺開闢起立之儀は紀伊國一乗山 僧法院 根来寺開山興教大師覚鑁上人関来下向之● 今之尾張様市ヶ谷御殿御園中ニ大師御庵室●之寺号を覚鑁寺ト唱ヘ 坂を覚鑁坂と称しは御舊跡●し今もおおく僧承り

東照宮様小牧長久手御陣之時 泉州之城々ニ流浪仕乃根来山法師拾六人御味方申上御家人ニ移(略)右拾六人市ヶ谷御殿御園中大師乃庵室●覚鑁寺●●●菩提

開山覚鑁上人康治二年(1143年)十二月寂右上人を肥前州●津郡代乃人なり 本姓は平氏 桓武天皇御代の孫平将門之裔、父ハ伊佐平兼元 母ハ橘氏の女

中興開山秀雄 寛永十九年(1642年)寂 中野宝仙寺一代ころ当寺に移御座候

本堂

本尊 不動明王 木座像 弘法大師作

嵯峨天皇の御宇大和州●寺において弘仁三年(812年)一刀三礼して開眼供養(略)承應三年(1654年)当院中興第三世遍阿仁和寺宮令●を蒙●当院に●移●

千手観音 金鋳佛立像 弘法大師作

疱瘡神 木立像 弘法大師作

什物

興教大師画像

龍の玉 雷の玉

聖天堂

歓喜天

伏見稲荷社

忍岡稲荷社

疱瘡神社

聖天堂

「報恩寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

西武新宿線「下落合」駅から徒歩約6分。新目白通りから1本北側に入ったところで、Pも広くアクセスは楽です。

南側は神田川、妙正寺川が東西に流れる低地、北側は武蔵野台地が目白台に張り出す高台の傾斜地にあります。

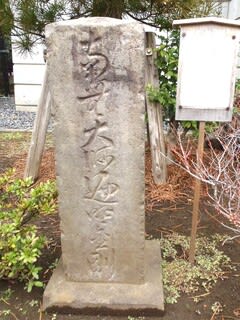

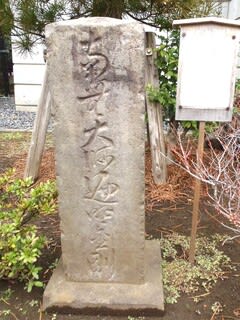

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 院号標

参道は始まりからすでに階段で、階段脇には立派な石づくりの院号標。

少しのぼると切妻屋根本から和瓦葺の豪壮な四脚門で、すでに名刹の風格をただよわせています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 緑濃い山内

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

山門をくぐると右手に2基の札所標。

山内は緑濃く、新宿区内の寺院とはとても思えません。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 風格ある客殿?

参道右手に修行大師像、庫裡、唐破風を構えた客殿?とつづき、正面の高みが本堂です。

本堂は大規模な懸造(舞台造とも、斜面の上に長い束柱を立て、その上に堂宇を築く普請様式、総本山長谷寺の本堂が有名)で、山内の急傾斜を巧みに活かした造りです。

【写真 上(左)】 ぼたん

【写真 下(右)】 ぼたんと本堂

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め下からの本堂

参道~舞台下はぼたん園で、開花期には堂下の斜面がぼたんの花で埋め尽くされます。

こちらの本堂は鉄筋コンクリートの入母屋造瓦葺で、参道側が妻側。

左から回り込むように階段をのぼった右手が平入りの向拝となっています。

【写真 上(左)】 舞台造

【写真 下(右)】 本堂向拝

向拝柱や扁額はなく、比較的シンプルな向拝です。

【写真 上(左)】 階段途中の六地蔵

【写真 下(右)】 観音堂

さらに階段をのぼると墓域で、手前には観音堂があります。

名刹だけに文化財も多く、鎌倉時代から室町時代の板碑が8点保存されています。(非公開)

都心のお寺が多い御府内霊場札所ではもっとも緑の多い寺院のひとつで、巡拝のいいアクセントとなっています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

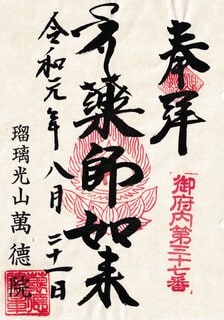

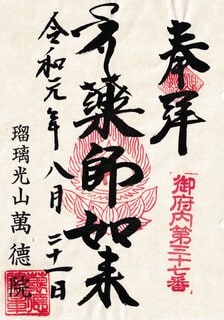

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第三十六番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印

■ 第37番 瑠璃光山 萬徳院

(まんとくいん)

江東区永代2-37-23

高野山真言宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:東方三十三観音霊場第32番、坂東写東都三十三観音霊場第33番、大東京百観音霊場第36番

司元別当:

授与所:社務所

第37番札所も変遷があります。

現在の第37番札所は江東区永代の萬徳院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では市ヶ谷八幡町の稲嶺山 無量壽院 東圓寺となっています。

「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第37番の(市谷八幡町)東円寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第37番札所は永代の萬徳院に承継されたとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

江東区永代にある萬徳院は寛永六年(1629年)八丁堀材木町に創建、寛永二十年(1643年)現在地(深川奥川町)へ移転したといいます。

本寺は深川永代寺の古義真言宗で本堂には御本尊薬師如来銅立像、弘法大師木座像、如意輪観音木座像、山内に石地蔵尊などを奉安しました。

江戸時代、周囲には相撲部屋が多かったため墓地には初代から九代の伊勢の海親方、初代若松、佐渡ヶ嶽の代々、さらには行司の六代目式守伊之助などの墓があり「相撲寺」とも呼ばれます。

明治初期の神仏分離により廃寺となった市ヶ谷亀岡八幡宮の別当・東圓寺から札所を承継しています。

-------------------------

御府内霊場旧37番の東圓寺は、市ヶ谷亀岡八幡宮の別当でした。

亀岡八幡宮の縁起・沿革と切り離せないので、こちらを下記史料、市谷亀岡八幡宮の公式Webなどから追ってみます。

当宮は太田道灌が文明十一年(1479年)の江戸城築城の際、市谷御門内に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請したのが創祀とされます。

鎌倉の「鶴岡」に対して「亀岡」八幡宮と号したといいます。

『江戸名所図会』には、太田道灌による創祀時に、すでに別当・東圓寺が創立とあります。

御祭神は誉田別命(応神天皇)、気長足姫尊(神功皇后)、与登比売神です。

当初は市谷御門の中(現在の千代田区内)にありましたが戦火で荒廃していたところ、江戸時代の寛永十三年(1636年)頃に江戸城の外堀ができたのを機に現在地に移転したといいます。

徳川三代将軍、桂昌院などの尊崇を得て再興され、ことに例祭は江戸市中でも華やかなものとして有名でした。

旗本に奉公若衆やいなせな町奴(まちやっこ)が多く集まる ”伊達をつくした祭” といわれ、これを見物する腰元や武家、町人の娘たちもそれぞれに着飾ったあで姿を競い、たいへんな賑わいだったそうです。

茶屋の類も競って出され、そのなかには江戸の侠客、幡随院長兵衛が見染めた茶屋女がいたといいます。

境内には江戸八所の一つとされる”時の鐘”があり、江戸ッ子に時刻を知らせていました。

明治の神仏分離令により別当・東圓寺が廃寺となり、昭和20年5月の空襲による戦火で社殿を焼失したものの、昭和37年に現在の社殿が再建され、市ヶ谷を代表する名社としていまも人々の尊崇を集めています。

【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の社頭

【写真 下(右)】 同 拝殿

【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の御朱印-1

【写真 下(右)】 同-2

境内に御鎮座の茶ノ木稲荷神社は、亀岡八幡宮とは別の縁起をもたれます。

創祀はふるく、弘法大師空海によると伝わります。

当社はこの地の地主神で、古来この地を稲荷山と呼んだのもそのいわれによるものといいます。

弘法大師空海開山については、御朱印にも揮毫されています。

御祭神は保食神(稲荷大神)で、商売繁昌、衣食住安泰、芸事向上、ことに眼病平癒の御利益は全国的に有名とのこと。

眼病平癒については以下のような伝説があります。

昔この山に稲荷大神の御神使の白狐がいましたが、ある時あやまって茶の木で目をつき、それ以来当社の崇敬者は茶を忌み、正月の三ヶ日は茶を呑まない習俗がありました。

とくに眼病の人は一七日、あるいは三七日二十一日の間茶をたって願えば霊験あらたかであったといわれています。

茶ノ木稲荷神社は大名・旗本、遠近の士民の崇敬が篤く、境内の奉納物にはいまも多くの崇敬者の名が刻まれています。

【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の社頭

【写真 下(右)】 同 拝殿

【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の御朱印-1

【写真 下(右)】 同-2

気になるのは茶ノ木稲荷神社が弘法大師空海ゆかりということで、このゆかりにより創始時から東圓寺が置かれたのかもしれず、またこのゆかりがあったため御府内霊場札所に定められたのかもしれません。

東圓寺の廃寺については、亀岡八幡宮が鎌倉鶴岡八幡宮からの勧請であり、明治初期の神仏分離時に鶴岡八幡宮寺(鶴岡二十五坊)が廃された流れかと推測されます。

東圓寺から萬徳院への御府内霊場札所の承継については、両山ともに古義真言宗という共通項がありますが、市ヶ谷から深川に飛んだ経緯についてはよくわかりません。

なお、江戸時代開創の霊場、山の手三十三観音霊場第33番と弁財天百社参り番外14の札所は市谷(亀岡)八幡ですが、前者については別当・東圓寺が札所という説があります。

御本尊の如意輪観世音菩薩が札所本尊かとも思いましたが、「ニッポンの霊場」様によると札所本尊は正観世音菩薩なので、べつに正観世音菩薩を奉安する観音堂があったのかもしれません。

『御府内八十八ケ所道しるべ 』によると、別当・東圓寺はいまの外堀通り沿いにあり、そこから左内坂の南側の急坂をのぼる階段が参道で、亀岡八幡宮は高台にありました。

いまも高台に御鎮座の亀岡八幡宮の参道はかなりの急階段です。

亀岡八幡宮社頭から市谷見附(南北線市ヶ谷駅付近)にかけては紅葉谷川とも長延寺谷とも呼ばれた江戸城外堀に沿った低地、亀岡八幡宮の社殿あたりは北側の市谷本村町の台地がこの低地に向かって岬状に突き出した台地のランドマーク的な地形です。

低地の社頭と台地の社殿地の高低差は大きく、いきおい参道階段は急となります。

かつての弘法大師堂は亀岡八幡宮本殿の向かって右手にあり、弘法大師堂は坂下の別当・東圓寺とは離れた高台に置かれていたことがわかります。

開山堂が最も高い、あるいは奥まった場所に置かれる例は珍しくなく、地主神であった茶ノ木稲荷神社を開山された弘法大師のゆかりをあらわす配置なのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【萬徳院関連】

■ 『寺社書上 [95] 深川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.9』

本寺深川永代寺末

深川奥川町

古義真言宗 瑠璃光山 萬徳院

当時●●寛永六年(1629年)八丁堀材木町に起立

開山 法印 慶安二年(1649年)九月寂

本堂

本尊 薬師如来銅立像

前立 同木坐像

脇立 弘法大師木座像

同 如意輪観音木座像

石地蔵尊

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

【東圓寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十七番

市ヶ谷八幡宮 門前町にあり

稲嶺山 無量壽院 東圓寺

高野山金剛院末 古義

本尊:如意輪観世音 阿弥陀如来 弘法大師

■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

市ヶ谷八幡宮

市ヶ谷御門の外にあり。別当は東圓寺と号す。南紀高野山金剛峯寺に属して、古義の真言宗なり。

本社祭神 應神天皇

甲冑の神体なり。相伝ふ、多田満仲崇信ありし霊体にして、往古攝州多田の廟にありしを。太田持資こゝにうつし奉るといへり。本地佛は愛染明王なり。

東は紳功皇后 應神天皇の御母君なり。

西は妃大神 天皇の御姉君 寶萬菩薩なり。

三神鎮座。

稲荷祠

当社地主の神なり。石階の中段左の方にあり。世俗茶の木稲荷と称す。其由来信ずるにたらず、故にこゝに略せり。此神の産子は、毎歳正月三の間茶を飲まず、眼疾を患ふる者は、一七日又三七日と日数を定めて茶を絶ち祈願する時は、霊験いちじるしく、もろもろの願ひ成就せざる事なしといへり。

社記に曰く、文明年間(1469-1487年)太田持資(道灌)、江戸城擁護のために、相州鶴ヶ岡の八幡大神を勧請し、山林及び神田等若干を附して、東園寺を創立す。山号を稲荷といふは、此地もとより稲荷のやしろありて、地主の神とする故なり。鶴ヶ岡もいにしへ稲荷の社地なり。蓋し此例に本づくと云ふ。(略)

慶長年間(1596-1615年)、別当源空少僧都、此頽基を憤激し、一宇を再営し、神殿に擬儀し、絶えたるを継ぎ、廃れたるを興す。(略)

大神君関東御入城の時、当社の来由を問はしめ給い其後御三代大将軍家、社領を附せられ(略)元禄十五年(1702年)従一位桂昌院黄金数枚を寄捨して、新たに是を奉造なし給へり。

■ 『牛込区史』(国立国会図書館)

市谷八幡神社

文明年中(『東京通誌』には文明十一年(1479年)とある)太田道灌が江戸城を築いた時、それを守護する目的で社殿を建立し、相州鶴岡八幡宮を勸請し、山林、神田を寄進した(別当東圓寺)。

後天正年中(1573-1592年)兵燹に罹って破壊したので、慶長年中(1596-1615年)別当源空が再興した。別に頼朝鶴岡八幡造営の時の余材を以て、淺草の大工が建造したとか、北氏某が多田満仲の守護神である八幡を享保(1716-1736年)頃奉納した為め、多田満仲守護紳といふとか、舊地は市谷門内にあり、寛永年中(1624-1644年)今の地に遷したとか、色々の傳説がある。本社の主祭神は應神天皇で、東には紳功皇后、西には妃大神が鎮座まします。江戸時代の隆盛は主として、元禄年中(1688-1704年)、桂昌院が帰依して、多くの寄進をしたのに因ると考へられている。

「東圓寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市谷八幡宮」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市ヶ谷八幡」/原典:広重『名所江戸百景 市ケ谷八幡』,魚栄,安政5. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ東西線・都営大江戸線西武新宿線「門前仲町」駅から徒歩約6分。

「門前仲町」駅周辺には第68番・永代寺、第74番・法乗院があるので一気にまわるのが効率的です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 院号表札

職住混在する下町のビル街に土塀を巡らした寺院建築を見せています。

山内は広くはないですが、奉拝に必要な十分な空間は確保されています。

門柱に「高野山真言宗」と「萬徳院」の院号表札。

正面が2階建ての本堂で、向かって右手の階段をのぼり向拝に向かいます。

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 1階

【写真 上(左)】 宗紋

【写真 下(右)】 階段からの向拝

1階正面軒には高野山真言宗宗紋「五三の桐」「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が燦然と輝いています。

【写真 上(左)】 2階向拝

【写真 下(右)】 扁額

2階はコンクリ造ながら寺院建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入りとみられます。

妻部千鳥破風の下に本瓦葺の向拝屋根を置き、その下に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「薬師如来」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内第三十七番」の札所印。左下に山号院号の印判と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 君って - 西野カナ

コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」

御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。

■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール

圧倒的なオリジナリティ。

この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。

■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO

上位互換カバー不可のオリジナリティ。

いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第36番 瑠璃山 醫王寺 薬王院

(やくおういん)

新宿区観光振興協会Web

新宿区下落合4-8-2

真言宗豊山派

御本尊:薬師瑠璃光如来

札所本尊:薬師瑠璃光如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第36番、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番

司元別当:(下落合)氷川神社

授与所:庫裡

第36番札所も変遷をたどっています。

現在の第36番札所は下落合の薬王院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では牛込根来町の根来山 東光院 報恩寺となっています。

「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第36番の(牛込原町)報恩寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第36番札所は下落合の薬王院に承継されたとみられます。

下記史料、山内掲示などから縁起・沿革を追ってみます。

薬王院は新宿区下落合にあり「ぼたん寺」「東長谷寺」とも呼ばれて庭園や舞台造の本堂が美しい真言密寺です。

相州大山寺中興の願行上人が鎌倉時代に創建と伝わります。

中世、兵火に罹り荒廃したところ、延寶年中(1673-1681年)寶壽上人が中興。

元文年中(1736-1741年)再び火災に遭い記録を失って寺伝詳細は不明ですが、江戸期に近隣の(下落合)氷川神社の別当を務めているので、途切れることなく寺歴は継続しているようです。

【写真 上(左)】 (下落合)氷川神社

【写真 下(右)】 (下落合)氷川神社の御朱印

本格的な再興は明治時代に入ってから(Wikipedia)といい、御府内霊場札所承継はその頃とみられます。

明治40年開創の豊島八十八ヶ所霊場の札所でもあるので、その頃には御府内霊場札所になっていたのでは。

真言宗豊山派総本山長谷寺から昭和41年に移植されたぼたんが有名で、40種1,000株を数え4月中~下旬の開花時には多くの見物客を迎えます。

しだれ桜やツバキも植えられた花の寺として知られ、東国花の寺百ヶ寺霊場東京第2番の札所となっています。

長谷寺とゆかりふかく、本堂の造りもあってか東長谷寺とも呼ばれます。

江戸時代、落合は江戸近郊の風光明媚の地だったらしく、『江戸名所図会』に「落合惣図」が収録され、山裾には薬王院や氷川神社がみえます。

「落合惣図」/原典:松濤軒斎藤長秋 著 ほか『江戸名所図会 7巻』[12],須原屋茂兵衛[ほか],天保5-7 [1834-1836].国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

つぎに旧36番札所とみられる報恩寺について、下記史料から追ってみます。

報恩寺は牛込根来町にあり、京都御室御所仁和寺末の新義真言宗寺院でした。

開山は覚鑁上人(興教大師)で、尾張様(不明)市ヶ谷御殿内に結ばれた御庵を覚鑁寺と号したのが草創といいます。

興教大師覚鑁上人(嘉保二年(1095年)-康治二年(1144年)は真言宗中興の祖、新義真言宗始祖とされる高僧です。

興教大師は御府内霊場ともふかいゆかりをもたれるので、主に根来寺公式Web、智積院公式Web、真言宗豊山派公式Webおよび『日本仏教 思想のあゆみ』(竹村牧男氏著)を参考にそのご生涯について辿ってみます。

覚鑁上人は嘉保二年(1095年)、肥前国藤津庄(現・佐賀県鹿島市)に生誕されました。

父は仁和寺の荘園藤津庄の総追補使伊佐平治兼元、母は橘氏の娘といい、幼名は弥千歳(みちとせ)と伝わります。

幼くして仏道を志し、十歳の時に父が亡くなると仁和寺との縁を頼って十三歳で仁和寺成就院に入られ、寛助僧正に師事して十六歳で出家得度し、正覚房覚鑁(しょうがくぼうかくばん)と号されました。

二十歳で修行を成満され東大寺戒壇院で受戒。

同年の暮れに高野山へ入り、修行を続けられました。

保安二年(1121年)、二十七歳の時に仁和寺に戻られ、師匠の寛助大僧正から伝法灌頂を受けられたといいます。

『日本仏教 思想のあゆみ』によると、覚鑁上人は奈良仏教や真言宗小野流も相承され、のちに高野山別当の念仏聖とも交流したとのことです。

三十五歳で古義真言宗の伝法の悉くを一身に受けられて、「弘法大師空海以来の才」と賞されたといいます。

法統は「真言教学」で定尊、教尋の両師、「坐禅観法」で青蓮、明寂の両師と伝わります。

大治五年(1130年)、高野山内に伝法院を建立。

修法により鳥羽上皇の病を癒して篤い帰依・外護を受け、上皇建立の北向山不動院を開山されています。

平為里による岩手荘(根来を含む)の寄進も覚鑁上人の経済的基盤となりました。

覚鑁上人は春秋二会の伝法会(学問研鑽の法要)さえ止絶していた当時の高野山の状況を憂い、真言宗の建て直しに着手。

長承元年(1132年)、鳥羽上皇の院宣を得て山内に大伝法院、密厳院を建立

長承三年(1134年)には金剛峯寺座主をも兼ねられて山内の主導権を制したといいます。

しかし、これに反発する守旧派の一部は覚鑁上人の密厳院を急襲。

このとき、密厳院の不動堂に乱入した僧徒が須弥壇上に二体の不動明王をみつけ、どちらか一方が覚鑁上人と疑うも、不動尊の霊威を受けて恐懼退散したという逸話が残ります。

この逸話からこの乱を「錐もみの乱」、上人を守護された密厳院不動尊を「錐鑽(きりもみ)不動尊」といいます。

不動尊のご加護により一命をとりとめた覚鑁上人は僧徒の非道を嘆き密厳院に籠居、1446日にも及ぶ無言三昧行を修され、この直後に代表著作である『密厳院発露懺悔文』を書き上げたともいわれます。(公式には著者不詳)

保延六年(1140年)ついに覚鑁上人は高野山を下り、弟子一派とともに根来(和歌山県岩出市)の豊福寺(ぶふくじ)に入られ、のちの根来寺を成立させていきます。

覚鑁上人の命を救われた「錐鑽不動尊」も一緒に下山して覚鑁一派を守護され、いまも根来寺不動堂に手篤く奉安されています。

以降覚鑁上人は根来を拠点とされ、学問所として「円明寺」、お住まいとして「密厳院」を創られて教学深化、弟子の教化に勤められました。

康治二年(1143年)12月根来にて四十八歳で入滅され、根来寺奥之院の霊廟に埋葬されました。

なお、覚鑁上人に興教大師の謚号が贈られたのは 元禄三年(1690年)ときの東山天皇からと伝わります。

覚鑁上人門下「大伝法院流」の弟子たちは一旦高野山へ戻りましたが守旧勢力「金剛峯方」僧徒との確執はふかく、正応元年(1288年)高野山大伝法院の学頭頼瑜は大伝法院の寺籍を根来寺に移し、覚鑁上人の教学・解釈を基礎とした「新義真言宗」を展開・発展させていくこととなります。

なお、根来寺公式Webによると、根来寺の呼称は元久二年(1205年)頃までに成立とのことで、正応元年(1288年)の頼瑜による大伝法院の寺籍異動時には「根来寺」はすでに存在していました。

宗祖・弘法大師空海以来の正統密教の復興を目指したとされる覚鑁上人ですが、結果として新義真言宗を打ち立てられたのは、ある意味歴史の必然だったのかもしれません。

根来寺は新義真言宗の本拠として繁栄し、僧兵集団「根来衆」も擁して勢力を張りましたが、豊臣秀吉との確執の末に天正十三年(1585年)討伐を受けて壊滅しました。

生き延びた門徒の僧たちは奈良や京都へ逃れ、長谷寺(のちの豊山派)や智積院(のちの智山派)において新義真言宗の教義を広めました。

真言宗では宗祖の弘法大師空海があまりに完成された仏教哲学を打ち立てられたので、後進の僧はとりつく隙がなく、新たな教学が発展しにくかったという見方もあります。

しかし覚鑁上人は平安時代後期に勃興した浄土教思想を、真言教学から捉えて包摂する「密厳浄土」思想を唱えたことで高く評価され、真言宗中興の祖としていまに至るまで崇敬されています。

(『日本仏教 思想のあゆみ』に、「(覚鑁上人は)浄土教を密教にとりこむような教義を展開」「阿弥陀仏の観察行において、阿弥陀大日であるがゆえ」とあり、念仏三昧による極楽往生を願う者を迷いなく密教に導く教義が革新的であったような気もしますが、詳細についてはよくわかりません。)

浄土教では、法然上人(浄土宗の宗祖)が有力鎌倉武士に複数の信者をもち、親鸞上人(浄土真宗の宗祖)が東国布教をされ、一遍上人(時宗の開祖)が東国経巡されるなど、「専修念仏」の教えは東国でも大きく広まりました。

浄土教の教義も包摂する新義真言宗が東国で広まったのは、このような背景もあったのかもしれません。

江戸時代に徳川頼宣公の外護もあって根来寺も復興したため、覚鑁上人の教学を受け継ぐ新義真言宗の主力は以下の三派とされ、覚鑁上人(興教大師)は(広義の)新義真言宗の派祖とされます。

■ (狭義の)新義真言宗

総本山:一乗山 大伝法院 根来寺(和歌山県岩出市)

■ 真言宗智山派

総本山:五百佛山 根来寺 智積院(京都市東山区)

■ 真言宗豊山派

総本山:豊山 神楽院 長谷寺(奈良県桜井市初瀬)

※真言宗室生寺派も新義真言宗とされる。

なお、古義真言宗と新義真言宗の違いについては、前者が「本地身説法(本地法身説)」(大日如来が自ら説法するとする説)、後者が「加持身説法(加持身説)」(大日如来が説法のため加持身となって教えを説くとする説)を説くともされますが、根本思想や所依経典類に大差はないという見方もあるようです。

新義真言宗3派の違いに至っては、素人目からはほぼわかりません。

あるいは事相(修法の作法など)の違いなのかもしれませんが、事相は密教にとってきわめて大切な事柄なので、これにより派を分ける理由は成り立つのかもしれません。

小池坊専誉僧正(長谷寺、豊山派の派祖)、玄宥僧正(智積院、智山派の派祖)以来の法統堅持の意味合いも考えられます。

『近世初期の長谷寺と智積院』(宇高良哲氏、PDF)によると、(「新義真言宗」を確立した)頼喩の法統を「中性院流」といい、その「中性院流」の承継を巡って両派それぞれの結束が高まったという見方もあるのかもしれません。

また、江戸時代の本末制度の流れで派を分ける必要があったのかも。

この点についてすこしく触れてみます。

徳川政権と新義真言宗各派の関係はそれぞれ密接でした。

〔豊山派系〕

筑波山神社の別当・知足院 中禅寺は当初天台宗でしたがのちに新義真言宗の教学下に入り、慶長七年(1602年)徳川家康公より朱印五百石を賜わって外護されました。

2世光誉は江戸別院として建立されていた湯島の護摩堂(江戸知足院)に入られ、以降江戸知足院は幕府・将軍家の祈祷を担ったといいます。

元禄元年(1688年)、江戸知足院は幕府から神田の地を与えられ伽藍を整え、隆光を開山として護持院と号しました。

大僧正隆光は、長谷寺で修学した新義真言宗の僧で5代将軍徳川綱吉公の帰依を受けました。

享保二年(1717年)、護持院が火災で焼失すると吉宗公は同地での再建を許さず、跡地は火除地(護持院ヶ原)となり、護持院は音羽護国寺の境内に移されて護持院住職が護国寺住職を兼任することとなりました。

一方、音羽護国寺の前身は上野国高崎の大聖護国寺で、ときの住職は大和長谷寺で新義真言宗を修学した亮賢(貞享四年(1687年)寂)でした。

亮賢は卜筮(ぼくぜい)の名声高く、3代将軍家光公の側室となるお玉の方(後の桂昌院)を占って5代将軍綱吉公の出産を予言し、桂昌院の篤い帰依を受けたといいます。

音羽護国寺は天和元年(1681年)、亮賢が綱吉公から桂昌院の祈願寺としての開山を命じられて開いたものです。

護持院は幕府・将軍家の祈祷寺で新義真言宗僧録(人事を統括した高い格式の寺院・僧)、

音羽護国寺は桂昌院の祈願寺で、両寺が統合した音羽護国寺は江戸時代を通じて高い格式を誇り多数の末寺を擁しました。

〔智山派系〕

根来山内の寺院の一つであった智積院の能化であった玄宥僧正は、天正十三年(1585年)の豊臣秀吉による根来山焼き討ちの際、弟子とともに難を逃れたものの各地を流転されました。

慶長六年(1601年)、玄宥僧正は徳川家康公より京都東山に寺院を寄進され、智積院の再興がなりました。

智山派の名刹、成田山 新勝寺には水戸光圀公も参詣され、江戸では10回もの出開帳が催行、最初の出開帳では5代将軍綱吉公の生母桂昌院の礼拝を受けています。

同じく智山派の川崎大師(金剛山 平間寺)では11代将軍家斉公が厄除け祈願を行っています。

府下の名刹、高尾山 薬王院には紀州徳川家から寄せられた書状が相当数存在し、江戸でも出開帳が催行されています。

〔新義真言宗/根来寺系〕

紀州徳川家の祖・徳川頼宣公は根来寺を外護され、根来寺は再興されました。

宝暦元年(1751年)には紀州藩が寺内に学頭を設置し、根来寺の立場は強まりました。

紀州徳川家の根来寺への外護は、江戸時代を通じて続いたといいます。

Wikipediaによると、明治政府の宗教政策により真言宗各宗派が合同したのが明治12年。

明治33年新義真言宗として独立するものの、昭和16年政府の政策によって真言宗宗派はふたたび合同し大真言宗が成立。

智山派・豊山派ともに戦後独立し、昭和27年に法人登記を行っています。

なので、江戸時代の史料には智山派、豊山派という表記はなく、京智積院末、大和國初瀬長谷寺末、あるいは紀州根来寺末などと書かれています。

いわゆる本末制度からの記載で、京智積院末→智山派、大和國初瀬小池坊長谷寺末→豊山派、紀州根来寺末→(狭義)新義真言宗という系譜を辿っていったことは容易に想像されます。

御府内霊場の札所は(広義の)新義真言宗寺院(とくに智山派と豊山派)がすこぶる多くなっています。

(→ こちらの札所リストをご覧ください。)

札所本尊として興教大師が定められている例も少なくありません。

この場合、中央に寺院御本尊、向かって右に弘法大師坐像、左に興教大師坐像となるのが一般的で、御朱印にもこのような構成の揮毫がみられます。

話が逸れつつ、しかも長くなりました(笑)

つぎに報恩寺から薬王院への札所承継をみてみます。

薬王院は『新編武蔵風土記稿』によれば新義真言宗大塚護持院末。

ところが、縁起は相州大山寺(真言宗大覚寺派/古義真言宗)中興の願行上人創建と伝えています。

鎌倉時代の願行上人はナゾが多い高僧ですが、こちらの記事(■ 鎌倉市の御朱印-7(24.安養院))で辿ったところでは、法統は真言宗醍醐派三宝院流(古義)および北京律です。

薬王院は古義真言宗系の願行上人創建ですが、江戸期の宗派は新義真言宗大塚護持院末(現・真言宗豊山派)。

一方、報恩寺は『寺社書上』『御府内寺社備考』には「京都御室御所仁和寺末 新義真言宗」とあり、長谷寺との関係がふかそうです。

(京都御室御所仁和寺は、現在真言宗御室派で古義真言宗)

どちらも古義、新義が錯綜していますが、江戸末期の状況をみると薬王院は大塚護持院末で真言宗豊山派系、報恩寺も長谷寺と関係がふかく真言宗豊山派系。

よって、報恩寺廃寺の際に豊山派内で御府内霊場札所の承継がなされたのでは。

報恩寺は覚鑁上人開山で「紀州長谷寺のうつし」ともいわれ、御本尊の不動明王は弘法大師の一刀三礼の御作とも伝わる新義真言宗の名刹。

大社の神宮寺でもなく、明治の神仏分離で廃止されてしまった事情はよくわかりません。

-------------------------

【史料】

【薬王院関連】

■ 『新編武蔵風土記稿』(国立国会図書館)

(下落合村)薬王院

新義真言宗大塚護持院末 瑠璃山醫王寺ト号ス 本尊薬師行基ノ作坐像長九寸許 外ニ観音ノ立像アリ長一尺余運慶ノ作 開山ハ願行上人ナリト云 其後兵火ニ逢テ荒廃セシカ 延寶年中(1673-1681年)寶壽ト云僧中興シ 元文年中(1736-1741年)再ヒ火災ニ罹リ記録ヲ失ヒテ詳ナルコトヲ傳ヘス

神田明神社 八幡社 稲荷社 三峯社

釋迦堂 本尊ハ眦首羯摩ノ作立像長三尺二寸 堂中ニ愛染ノ像ヲ置

金蔵院 妙楽寺 以上二ヶ寺ハ薬王院門徒ニテ 慶安(1648-1652年)以後廃トナリ 余地ハ本山ニテ預レリ

【報恩寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十六番

牛込根来町

根来山 東光院 報恩寺

御室御所末 新義

本尊:不動明王 歓喜天 弘法大師

紀州根来山のうつしなり 本尊不動明王ハ弘法大師の一刀三礼の御作なり

開山興教大師 中興信州佐久●郡浅間山志楽寺儀員上人

宝暦年中(1751-1764年)御府内八十八ヶ所之●●なり

■ 『寺社書上 [34] 牛込寺社書上 七』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.8』

京都御室御所仁和寺末 新義真言宗

牛籠根来組屋舗

根来山 東光院 報恩寺

当寺開闢起立之儀は紀伊國一乗山 僧法院 根来寺開山興教大師覚鑁上人関来下向之● 今之尾張様市ヶ谷御殿御園中ニ大師御庵室●之寺号を覚鑁寺ト唱ヘ 坂を覚鑁坂と称しは御舊跡●し今もおおく僧承り

東照宮様小牧長久手御陣之時 泉州之城々ニ流浪仕乃根来山法師拾六人御味方申上御家人ニ移(略)右拾六人市ヶ谷御殿御園中大師乃庵室●覚鑁寺●●●菩提

開山覚鑁上人康治二年(1143年)十二月寂右上人を肥前州●津郡代乃人なり 本姓は平氏 桓武天皇御代の孫平将門之裔、父ハ伊佐平兼元 母ハ橘氏の女

中興開山秀雄 寛永十九年(1642年)寂 中野宝仙寺一代ころ当寺に移御座候

本堂

本尊 不動明王 木座像 弘法大師作

嵯峨天皇の御宇大和州●寺において弘仁三年(812年)一刀三礼して開眼供養(略)承應三年(1654年)当院中興第三世遍阿仁和寺宮令●を蒙●当院に●移●

千手観音 金鋳佛立像 弘法大師作

疱瘡神 木立像 弘法大師作

什物

興教大師画像

龍の玉 雷の玉

聖天堂

歓喜天

伏見稲荷社

忍岡稲荷社

疱瘡神社

聖天堂

「報恩寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

西武新宿線「下落合」駅から徒歩約6分。新目白通りから1本北側に入ったところで、Pも広くアクセスは楽です。

南側は神田川、妙正寺川が東西に流れる低地、北側は武蔵野台地が目白台に張り出す高台の傾斜地にあります。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 院号標

参道は始まりからすでに階段で、階段脇には立派な石づくりの院号標。

少しのぼると切妻屋根本から和瓦葺の豪壮な四脚門で、すでに名刹の風格をただよわせています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 緑濃い山内

【写真 上(左)】 札所標-1

【写真 下(右)】 札所標-2

山門をくぐると右手に2基の札所標。

山内は緑濃く、新宿区内の寺院とはとても思えません。

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 風格ある客殿?

参道右手に修行大師像、庫裡、唐破風を構えた客殿?とつづき、正面の高みが本堂です。

本堂は大規模な懸造(舞台造とも、斜面の上に長い束柱を立て、その上に堂宇を築く普請様式、総本山長谷寺の本堂が有名)で、山内の急傾斜を巧みに活かした造りです。

【写真 上(左)】 ぼたん

【写真 下(右)】 ぼたんと本堂

【写真 上(左)】 本堂

【写真 下(右)】 斜め下からの本堂

参道~舞台下はぼたん園で、開花期には堂下の斜面がぼたんの花で埋め尽くされます。

こちらの本堂は鉄筋コンクリートの入母屋造瓦葺で、参道側が妻側。

左から回り込むように階段をのぼった右手が平入りの向拝となっています。

【写真 上(左)】 舞台造

【写真 下(右)】 本堂向拝

向拝柱や扁額はなく、比較的シンプルな向拝です。

【写真 上(左)】 階段途中の六地蔵

【写真 下(右)】 観音堂

さらに階段をのぼると墓域で、手前には観音堂があります。

名刹だけに文化財も多く、鎌倉時代から室町時代の板碑が8点保存されています。(非公開)

都心のお寺が多い御府内霊場札所ではもっとも緑の多い寺院のひとつで、巡拝のいいアクセントとなっています。

御朱印は庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「第三十六番」の札所印。左下に院号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 東国花の寺百ヶ寺霊場の御朱印

■ 第37番 瑠璃光山 萬徳院

(まんとくいん)

江東区永代2-37-23

高野山真言宗

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:東方三十三観音霊場第32番、坂東写東都三十三観音霊場第33番、大東京百観音霊場第36番

司元別当:

授与所:社務所

第37番札所も変遷があります。

現在の第37番札所は江東区永代の萬徳院ですが、『御府内八十八ケ所道しるべ』では市ヶ谷八幡町の稲嶺山 無量壽院 東圓寺となっています。

「ニッポンの霊場」様Webに、江戸八十八ヶ所第37番の(市谷八幡町)東円寺は「廃寺」とあるので、明治初頭の神仏分離の際に廃され、御府内霊場第37番札所は永代の萬徳院に承継されたとみられます。

下記史料、山内掲示、『ルートガイド』などから縁起・沿革を追ってみます。

江東区永代にある萬徳院は寛永六年(1629年)八丁堀材木町に創建、寛永二十年(1643年)現在地(深川奥川町)へ移転したといいます。

本寺は深川永代寺の古義真言宗で本堂には御本尊薬師如来銅立像、弘法大師木座像、如意輪観音木座像、山内に石地蔵尊などを奉安しました。

江戸時代、周囲には相撲部屋が多かったため墓地には初代から九代の伊勢の海親方、初代若松、佐渡ヶ嶽の代々、さらには行司の六代目式守伊之助などの墓があり「相撲寺」とも呼ばれます。

明治初期の神仏分離により廃寺となった市ヶ谷亀岡八幡宮の別当・東圓寺から札所を承継しています。

-------------------------

御府内霊場旧37番の東圓寺は、市ヶ谷亀岡八幡宮の別当でした。

亀岡八幡宮の縁起・沿革と切り離せないので、こちらを下記史料、市谷亀岡八幡宮の公式Webなどから追ってみます。

当宮は太田道灌が文明十一年(1479年)の江戸城築城の際、市谷御門内に西方の守護神として鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を勧請したのが創祀とされます。

鎌倉の「鶴岡」に対して「亀岡」八幡宮と号したといいます。

『江戸名所図会』には、太田道灌による創祀時に、すでに別当・東圓寺が創立とあります。

御祭神は誉田別命(応神天皇)、気長足姫尊(神功皇后)、与登比売神です。

当初は市谷御門の中(現在の千代田区内)にありましたが戦火で荒廃していたところ、江戸時代の寛永十三年(1636年)頃に江戸城の外堀ができたのを機に現在地に移転したといいます。

徳川三代将軍、桂昌院などの尊崇を得て再興され、ことに例祭は江戸市中でも華やかなものとして有名でした。

旗本に奉公若衆やいなせな町奴(まちやっこ)が多く集まる ”伊達をつくした祭” といわれ、これを見物する腰元や武家、町人の娘たちもそれぞれに着飾ったあで姿を競い、たいへんな賑わいだったそうです。

茶屋の類も競って出され、そのなかには江戸の侠客、幡随院長兵衛が見染めた茶屋女がいたといいます。

境内には江戸八所の一つとされる”時の鐘”があり、江戸ッ子に時刻を知らせていました。

明治の神仏分離令により別当・東圓寺が廃寺となり、昭和20年5月の空襲による戦火で社殿を焼失したものの、昭和37年に現在の社殿が再建され、市ヶ谷を代表する名社としていまも人々の尊崇を集めています。

【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の社頭

【写真 下(右)】 同 拝殿

【写真 上(左)】 亀岡八幡宮の御朱印-1

【写真 下(右)】 同-2

境内に御鎮座の茶ノ木稲荷神社は、亀岡八幡宮とは別の縁起をもたれます。

創祀はふるく、弘法大師空海によると伝わります。

当社はこの地の地主神で、古来この地を稲荷山と呼んだのもそのいわれによるものといいます。

弘法大師空海開山については、御朱印にも揮毫されています。

御祭神は保食神(稲荷大神)で、商売繁昌、衣食住安泰、芸事向上、ことに眼病平癒の御利益は全国的に有名とのこと。

眼病平癒については以下のような伝説があります。

昔この山に稲荷大神の御神使の白狐がいましたが、ある時あやまって茶の木で目をつき、それ以来当社の崇敬者は茶を忌み、正月の三ヶ日は茶を呑まない習俗がありました。

とくに眼病の人は一七日、あるいは三七日二十一日の間茶をたって願えば霊験あらたかであったといわれています。

茶ノ木稲荷神社は大名・旗本、遠近の士民の崇敬が篤く、境内の奉納物にはいまも多くの崇敬者の名が刻まれています。

【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の社頭

【写真 下(右)】 同 拝殿

【写真 上(左)】 茶ノ木稲荷神社の御朱印-1

【写真 下(右)】 同-2

気になるのは茶ノ木稲荷神社が弘法大師空海ゆかりということで、このゆかりにより創始時から東圓寺が置かれたのかもしれず、またこのゆかりがあったため御府内霊場札所に定められたのかもしれません。

東圓寺の廃寺については、亀岡八幡宮が鎌倉鶴岡八幡宮からの勧請であり、明治初期の神仏分離時に鶴岡八幡宮寺(鶴岡二十五坊)が廃された流れかと推測されます。

東圓寺から萬徳院への御府内霊場札所の承継については、両山ともに古義真言宗という共通項がありますが、市ヶ谷から深川に飛んだ経緯についてはよくわかりません。

なお、江戸時代開創の霊場、山の手三十三観音霊場第33番と弁財天百社参り番外14の札所は市谷(亀岡)八幡ですが、前者については別当・東圓寺が札所という説があります。

御本尊の如意輪観世音菩薩が札所本尊かとも思いましたが、「ニッポンの霊場」様によると札所本尊は正観世音菩薩なので、べつに正観世音菩薩を奉安する観音堂があったのかもしれません。

『御府内八十八ケ所道しるべ 』によると、別当・東圓寺はいまの外堀通り沿いにあり、そこから左内坂の南側の急坂をのぼる階段が参道で、亀岡八幡宮は高台にありました。

いまも高台に御鎮座の亀岡八幡宮の参道はかなりの急階段です。

亀岡八幡宮社頭から市谷見附(南北線市ヶ谷駅付近)にかけては紅葉谷川とも長延寺谷とも呼ばれた江戸城外堀に沿った低地、亀岡八幡宮の社殿あたりは北側の市谷本村町の台地がこの低地に向かって岬状に突き出した台地のランドマーク的な地形です。

低地の社頭と台地の社殿地の高低差は大きく、いきおい参道階段は急となります。

かつての弘法大師堂は亀岡八幡宮本殿の向かって右手にあり、弘法大師堂は坂下の別当・東圓寺とは離れた高台に置かれていたことがわかります。

開山堂が最も高い、あるいは奥まった場所に置かれる例は珍しくなく、地主神であった茶ノ木稲荷神社を開山された弘法大師のゆかりをあらわす配置なのかもしれません。

-------------------------

【史料】

【萬徳院関連】

■ 『寺社書上 [95] 深川寺社書上 一』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考P.9』

本寺深川永代寺末

深川奥川町

古義真言宗 瑠璃光山 萬徳院

当時●●寛永六年(1629年)八丁堀材木町に起立

開山 法印 慶安二年(1649年)九月寂

本堂

本尊 薬師如来銅立像

前立 同木坐像

脇立 弘法大師木座像

同 如意輪観音木座像

石地蔵尊

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』深川絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

【東圓寺関連】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 天』(国立国会図書館)

三十七番

市ヶ谷八幡宮 門前町にあり

稲嶺山 無量壽院 東圓寺

高野山金剛院末 古義

本尊:如意輪観世音 阿弥陀如来 弘法大師

■ 『江戸名所図会 第2 (有朋堂文庫)』(国立国会図書館)

市ヶ谷八幡宮

市ヶ谷御門の外にあり。別当は東圓寺と号す。南紀高野山金剛峯寺に属して、古義の真言宗なり。

本社祭神 應神天皇

甲冑の神体なり。相伝ふ、多田満仲崇信ありし霊体にして、往古攝州多田の廟にありしを。太田持資こゝにうつし奉るといへり。本地佛は愛染明王なり。

東は紳功皇后 應神天皇の御母君なり。

西は妃大神 天皇の御姉君 寶萬菩薩なり。

三神鎮座。

稲荷祠

当社地主の神なり。石階の中段左の方にあり。世俗茶の木稲荷と称す。其由来信ずるにたらず、故にこゝに略せり。此神の産子は、毎歳正月三の間茶を飲まず、眼疾を患ふる者は、一七日又三七日と日数を定めて茶を絶ち祈願する時は、霊験いちじるしく、もろもろの願ひ成就せざる事なしといへり。

社記に曰く、文明年間(1469-1487年)太田持資(道灌)、江戸城擁護のために、相州鶴ヶ岡の八幡大神を勧請し、山林及び神田等若干を附して、東園寺を創立す。山号を稲荷といふは、此地もとより稲荷のやしろありて、地主の神とする故なり。鶴ヶ岡もいにしへ稲荷の社地なり。蓋し此例に本づくと云ふ。(略)

慶長年間(1596-1615年)、別当源空少僧都、此頽基を憤激し、一宇を再営し、神殿に擬儀し、絶えたるを継ぎ、廃れたるを興す。(略)

大神君関東御入城の時、当社の来由を問はしめ給い其後御三代大将軍家、社領を附せられ(略)元禄十五年(1702年)従一位桂昌院黄金数枚を寄捨して、新たに是を奉造なし給へり。

■ 『牛込区史』(国立国会図書館)

市谷八幡神社

文明年中(『東京通誌』には文明十一年(1479年)とある)太田道灌が江戸城を築いた時、それを守護する目的で社殿を建立し、相州鶴岡八幡宮を勸請し、山林、神田を寄進した(別当東圓寺)。

後天正年中(1573-1592年)兵燹に罹って破壊したので、慶長年中(1596-1615年)別当源空が再興した。別に頼朝鶴岡八幡造営の時の余材を以て、淺草の大工が建造したとか、北氏某が多田満仲の守護神である八幡を享保(1716-1736年)頃奉納した為め、多田満仲守護紳といふとか、舊地は市谷門内にあり、寛永年中(1624-1644年)今の地に遷したとか、色々の傳説がある。本社の主祭神は應神天皇で、東には紳功皇后、西には妃大神が鎮座まします。江戸時代の隆盛は主として、元禄年中(1688-1704年)、桂昌院が帰依して、多くの寄進をしたのに因ると考へられている。

「東圓寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』天,大和屋孝助等,慶1序-明2跋. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市谷八幡宮」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第2,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「市ヶ谷八幡」/原典:広重『名所江戸百景 市ケ谷八幡』,魚栄,安政5. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』市ヶ谷牛込絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

最寄りは東京メトロ東西線・都営大江戸線西武新宿線「門前仲町」駅から徒歩約6分。

「門前仲町」駅周辺には第68番・永代寺、第74番・法乗院があるので一気にまわるのが効率的です。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 院号表札

職住混在する下町のビル街に土塀を巡らした寺院建築を見せています。

山内は広くはないですが、奉拝に必要な十分な空間は確保されています。

門柱に「高野山真言宗」と「萬徳院」の院号表札。

正面が2階建ての本堂で、向かって右手の階段をのぼり向拝に向かいます。

【写真 上(左)】 門柱と本堂

【写真 下(右)】 1階

【写真 上(左)】 宗紋

【写真 下(右)】 階段からの向拝

1階正面軒には高野山真言宗宗紋「五三の桐」「三頭右巴(さんとうみぎどもえ)」が燦然と輝いています。

【写真 上(左)】 2階向拝

【写真 下(右)】 扁額

2階はコンクリ造ながら寺院建築で、おそらく入母屋造本瓦葺の妻入りとみられます。

妻部千鳥破風の下に本瓦葺の向拝屋根を置き、その下に山号扁額を掲げています。

御朱印は本堂向かって右手の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「薬師如来」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫と御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右に「御府内第三十七番」の札所印。左下に山号院号の印判と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-13)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 君って - 西野カナ

コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」

御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。

■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール

圧倒的なオリジナリティ。

この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。

■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO

上位互換カバー不可のオリジナリティ。

いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ またしても昭和の名曲特集

テレ朝でさきほど放送してた「今聴きたい !昭和の名曲 心にしみる恋愛ソングTOP60」。

またしてもの昭和歌謡ものだったけど、やっぱり完聴してた(笑)

こういう人間がいるから、各局でヘビロテされるのかと。

1位はサザンのいとしのエリー。

■ いとしのエリー - サザンオールスターズ

やっぱり初期サザンは強い。

ちょっと今回気になった、というか再認識したことがあったので、5点ほど書き出してみます。

1.三木たかし氏の圧倒的作曲力

一音たりともムダな音がない。

■ 别れの予感 - テレサ・テン

そういえば、馬飼野康二氏も名曲を量産していた。

■ Blue Sky Blue - 西城秀樹

もの凄いスケール感。西城秀樹屈指の名唱かも。

筒美京平氏だけじゃない。こういうプロたちがあまたの昭和の名曲を生み出したのだと思う。

2.イントロの魔力

イントロからサビメロ状態。一気に曳き込まれる名曲たち。

■ 恋におちて -Fall in love- - 小林明子(Covered)

■ LOVE LOVE LOVE - DREAMS COME TRUE

3.(初期の)久保田利伸が角松敏生に似ている件

声質だけでなく、曲調も似ている。

■ Missing - 久保田利伸

■ I Need You - 角松敏生

4.曲に入り込んでる洋楽のパッセージ

”オリビア”は、Olivia Newton-John。

日々の生活に洋楽がごく自然に入りこんでいた。

■ オリビアを聴きながら - 杏里

■ 私はピアノ - サザンオールスターズ(原 由子)

こちらにはLarry CarltonとBilly Joelが登場。

荒削りだけど、ポップ・ミュージックの醍醐味が詰まっている貴重な初期サザンのLIVE。

リードとってるのになぜか裏メロにいってしまう、原さんのヴォーカルが好きすぎる。

5.「悲しみは雪のように」と「見つめていたい」

浜田省吾の方が先なんですけど・・・(笑)

■ 悲しみは雪のように - 浜田省吾(1981年9月21日リリース)

■ Every Breath You Take (見つめていたい) - The Police (1983年5月リリース)

またしてもの昭和歌謡ものだったけど、やっぱり完聴してた(笑)

こういう人間がいるから、各局でヘビロテされるのかと。

1位はサザンのいとしのエリー。

■ いとしのエリー - サザンオールスターズ

やっぱり初期サザンは強い。

ちょっと今回気になった、というか再認識したことがあったので、5点ほど書き出してみます。

1.三木たかし氏の圧倒的作曲力

一音たりともムダな音がない。

■ 别れの予感 - テレサ・テン

そういえば、馬飼野康二氏も名曲を量産していた。

■ Blue Sky Blue - 西城秀樹

もの凄いスケール感。西城秀樹屈指の名唱かも。

筒美京平氏だけじゃない。こういうプロたちがあまたの昭和の名曲を生み出したのだと思う。

2.イントロの魔力

イントロからサビメロ状態。一気に曳き込まれる名曲たち。

■ 恋におちて -Fall in love- - 小林明子(Covered)

■ LOVE LOVE LOVE - DREAMS COME TRUE

3.(初期の)久保田利伸が角松敏生に似ている件

声質だけでなく、曲調も似ている。

■ Missing - 久保田利伸

■ I Need You - 角松敏生

4.曲に入り込んでる洋楽のパッセージ

”オリビア”は、Olivia Newton-John。

日々の生活に洋楽がごく自然に入りこんでいた。

■ オリビアを聴きながら - 杏里

■ 私はピアノ - サザンオールスターズ(原 由子)

こちらにはLarry CarltonとBilly Joelが登場。

荒削りだけど、ポップ・ミュージックの醍醐味が詰まっている貴重な初期サザンのLIVE。

リードとってるのになぜか裏メロにいってしまう、原さんのヴォーカルが好きすぎる。

5.「悲しみは雪のように」と「見つめていたい」

浜田省吾の方が先なんですけど・・・(笑)

■ 悲しみは雪のように - 浜田省吾(1981年9月21日リリース)

■ Every Breath You Take (見つめていたい) - The Police (1983年5月リリース)

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ NHKの音楽番組

数日前に録画したNHKの浜崎あゆみ特集(再放送?)視てみました。

やっぱり歌唱力が凄い。

この実力あっての人気だったと思う。

質のいい音楽があたりまえにメジャーで売れた、しあわせな時代。

■ Voyage - 浜崎あゆみ

■ Who... - 浜崎あゆみ (ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ~WAKE UP~)

-------------------------

「SONGS」で絢香の特集やるそうです。

■ 手をつなごう - 絢香

NHK総合「SONGS」

10月12日(木)22:00~22:45

再放送:10月16日(月)23:50~0:35

出演:大泉洋 / 絢香 / 菊池亮太

VTR出演:アンジェラ・アキ / Taka(ONE OK ROCK) / 三浦大知

「VTR出演:アンジェラ・アキ」って、目が点だったけどどうやらメッセージのみのよう。

→ 関連情報

■ Home - ANGELA AKI アンジェラ・アキ MY KEYS 2006 in Budokan

■ This Love - ANGELA AKI アンジェラ・アキ October 15 LIVE

日本が生んだ至高のシンガー・ソングライター。

”エモーショナル”ということばは、この人のためにある。

ぜひぜひ「SONGS」の特集に出演してほしい。

そして本格的な活動再開を・・・。

このところのNHKの音楽番組の充実ぶりってやたらに凄いわ。

この路線で音楽の素晴らしさを伝えつづけてほしい。

やっぱり歌唱力が凄い。

この実力あっての人気だったと思う。

質のいい音楽があたりまえにメジャーで売れた、しあわせな時代。

■ Voyage - 浜崎あゆみ

■ Who... - 浜崎あゆみ (ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2012-2013 A ~WAKE UP~)

-------------------------

「SONGS」で絢香の特集やるそうです。

■ 手をつなごう - 絢香

NHK総合「SONGS」

10月12日(木)22:00~22:45

再放送:10月16日(月)23:50~0:35

出演:大泉洋 / 絢香 / 菊池亮太

VTR出演:アンジェラ・アキ / Taka(ONE OK ROCK) / 三浦大知

「VTR出演:アンジェラ・アキ」って、目が点だったけどどうやらメッセージのみのよう。

→ 関連情報

■ Home - ANGELA AKI アンジェラ・アキ MY KEYS 2006 in Budokan

■ This Love - ANGELA AKI アンジェラ・アキ October 15 LIVE

日本が生んだ至高のシンガー・ソングライター。

”エモーショナル”ということばは、この人のためにある。

ぜひぜひ「SONGS」の特集に出演してほしい。

そして本格的な活動再開を・・・。

このところのNHKの音楽番組の充実ぶりってやたらに凄いわ。

この路線で音楽の素晴らしさを伝えつづけてほしい。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ キャンディーズの秘密

現在放送中の音楽番組、最新曲と昔の曲のレベル差がありすぎて・・・。

同じ国の音楽シーンとはとても思えず。

まぁ、当然例外はあるけどね。

■ more than words - 羊文学

■ マジックアワー - 緑黄色社会

■ 夏に溺れる - Bocchi

■ Living My Life - milet

■ 10月無口な君を忘れる - あたらよ

■ 私じゃなかった? - みさき

優れた才能はたくさんあるのに、

メディアのとりあげが偏りすぎてる気がする。

もっと音楽の幅に広がりを。

今回のJ騒動ですこしは是正されるのかな。

いまのジャンル枠でいくならば、

男子ユニットの実力差を考えると、K-POPに一気に席巻されてしまう気がする・・・。

-------------------------

ところで10月7日にNHKBSプレミアムで放送された「名盤ドキュメント キャンディーズ『年下の男の子』」。

素晴らしい内容だった。

これだけの有能なスタッフやミュージシャンがいたから、歴史に残る名作が生み出されたのだと思う。

これの番組をなぞるようなWeb記事がUPされていたので、ご紹介してみます。

キャンディーズの作曲・編曲・作詞を担当した穂口雄右氏の貴重なコメント(1998年4月4日)です。

第1回「出会い」

「音楽は刺激だけに片寄ると一過性になり、普遍性を高めるとヒット性が下がります。作曲家として最も苦労した点は、3次元の広がりと時間軸との融合であり、またそのことが楽しみでもありました。」

第2回「年下の男の子」

Blue note使ってたんだ。どうりで洋楽の香りがした。

『これは歌謡曲じゃない』一聴で見抜く渡辺プロの社長。

誰もかれもがプロだわ・・・。

■ 年下の男の子 - キャンディーズ

ヒーカップがこんなにバリバリに効いていたとは、改めて聴きなおしてびっくり。

それにサックスやピアノの振る舞い、完璧に洋楽じゃわ。

そういえばドリフの音楽だって、ずいぶんR&B入ってたもんね。

第3回「春一番」

作詞、作曲、編曲:穂口雄右氏。

■ 春一番 - キャンディーズ

イントロのギター(水谷公夫氏)のフレーズがディストーションの効いたマイナーペンタトニック。

売れるべくして売れた曲だと思う。

それにしてもこの異常に揃ったユニゾンはいったい何事?

だから「春ですねぇ」のコーラスが際立って聴こえる。

第4回「キャンディーズとの別れ」

「キャンディーズはピンクレディーとは違います。音楽的で、上品で、そしてよりミュージシャンに近いグループです。」

「新しい挑戦は、より音楽的なレコーディングシステムです。スタジオミュージシャンにも新しい人材を登用しました。Dr.林立夫、Bass.後藤次利、Piano.佐藤準、Guiter.松原正樹、水谷公夫、Perc.斎藤ノブ、この最強のリズムセクションは神田広美のレコーディングからスタートしました。」

↑ 完璧にオールスターメンバーじゃん。

第5回「再会、そしてファイナルヘ」

「私が別のプロジェクトで感触を掴んでいたころ、キャンディーズは解散宣言をして、あの後楽園に向けてツアーを続けていました。そんなある日、松崎は私にもう一度キャンディーズ作品を作るように依頼してきたのです。もちろん、嬉しかった。新しいノウハウを、キャンディーズにぶつけて見ようと考えました。」

第6回(最終回)「微笑がえし」

これまでのヒット曲を巧みに盛り込んだ阿木耀子氏の歌詞に注目が集まりがちだけど、楽曲の出来も絶品。

キャンディーズのラストを飾る歴史的名作となった。

ビブラートさえシンクロしてるキレッキレのユニゾンと完成しきったコーラスの出来映えが凄すぎる。

■ 微笑がえし - キャンディーズ

「それは、I-III-II-Vであり、Cyclic chordであり、VIからIVに至るChromatic progressionであり、V分のIIであり、16beatを内在した8beatであり、Guiter soundであり、13th-5th Resolveであり、Simple melodyであり、達成感であり、爽快感であり、哀愁であり、明日への希望です。」

↑ これだけの仕掛けと思い入れがなければ、これほどの名作は生み出せないということ。

それはいまでも変わっていないと思う。

-------------------------

キャンディーズ以来(?)の素晴らしいハーモニーを聴かせてくれたKalafina。

このハーモニーもいまはリアルで聴くことはできない。(2019/03/13解散発表)

■ Mirai - Kalafina

同じ国の音楽シーンとはとても思えず。

まぁ、当然例外はあるけどね。

■ more than words - 羊文学

■ マジックアワー - 緑黄色社会

■ 夏に溺れる - Bocchi

■ Living My Life - milet

■ 10月無口な君を忘れる - あたらよ

■ 私じゃなかった? - みさき

優れた才能はたくさんあるのに、

メディアのとりあげが偏りすぎてる気がする。

もっと音楽の幅に広がりを。

今回のJ騒動ですこしは是正されるのかな。

いまのジャンル枠でいくならば、

男子ユニットの実力差を考えると、K-POPに一気に席巻されてしまう気がする・・・。

-------------------------

ところで10月7日にNHKBSプレミアムで放送された「名盤ドキュメント キャンディーズ『年下の男の子』」。

素晴らしい内容だった。

これだけの有能なスタッフやミュージシャンがいたから、歴史に残る名作が生み出されたのだと思う。

これの番組をなぞるようなWeb記事がUPされていたので、ご紹介してみます。

キャンディーズの作曲・編曲・作詞を担当した穂口雄右氏の貴重なコメント(1998年4月4日)です。

第1回「出会い」

「音楽は刺激だけに片寄ると一過性になり、普遍性を高めるとヒット性が下がります。作曲家として最も苦労した点は、3次元の広がりと時間軸との融合であり、またそのことが楽しみでもありました。」

第2回「年下の男の子」

Blue note使ってたんだ。どうりで洋楽の香りがした。

『これは歌謡曲じゃない』一聴で見抜く渡辺プロの社長。

誰もかれもがプロだわ・・・。

■ 年下の男の子 - キャンディーズ

ヒーカップがこんなにバリバリに効いていたとは、改めて聴きなおしてびっくり。

それにサックスやピアノの振る舞い、完璧に洋楽じゃわ。

そういえばドリフの音楽だって、ずいぶんR&B入ってたもんね。

第3回「春一番」

作詞、作曲、編曲:穂口雄右氏。

■ 春一番 - キャンディーズ

イントロのギター(水谷公夫氏)のフレーズがディストーションの効いたマイナーペンタトニック。

売れるべくして売れた曲だと思う。

それにしてもこの異常に揃ったユニゾンはいったい何事?

だから「春ですねぇ」のコーラスが際立って聴こえる。

第4回「キャンディーズとの別れ」

「キャンディーズはピンクレディーとは違います。音楽的で、上品で、そしてよりミュージシャンに近いグループです。」

「新しい挑戦は、より音楽的なレコーディングシステムです。スタジオミュージシャンにも新しい人材を登用しました。Dr.林立夫、Bass.後藤次利、Piano.佐藤準、Guiter.松原正樹、水谷公夫、Perc.斎藤ノブ、この最強のリズムセクションは神田広美のレコーディングからスタートしました。」

↑ 完璧にオールスターメンバーじゃん。

第5回「再会、そしてファイナルヘ」

「私が別のプロジェクトで感触を掴んでいたころ、キャンディーズは解散宣言をして、あの後楽園に向けてツアーを続けていました。そんなある日、松崎は私にもう一度キャンディーズ作品を作るように依頼してきたのです。もちろん、嬉しかった。新しいノウハウを、キャンディーズにぶつけて見ようと考えました。」

第6回(最終回)「微笑がえし」

これまでのヒット曲を巧みに盛り込んだ阿木耀子氏の歌詞に注目が集まりがちだけど、楽曲の出来も絶品。

キャンディーズのラストを飾る歴史的名作となった。

ビブラートさえシンクロしてるキレッキレのユニゾンと完成しきったコーラスの出来映えが凄すぎる。

■ 微笑がえし - キャンディーズ

「それは、I-III-II-Vであり、Cyclic chordであり、VIからIVに至るChromatic progressionであり、V分のIIであり、16beatを内在した8beatであり、Guiter soundであり、13th-5th Resolveであり、Simple melodyであり、達成感であり、爽快感であり、哀愁であり、明日への希望です。」

↑ これだけの仕掛けと思い入れがなければ、これほどの名作は生み出せないということ。

それはいまでも変わっていないと思う。

-------------------------

キャンディーズ以来(?)の素晴らしいハーモニーを聴かせてくれたKalafina。

このハーモニーもいまはリアルで聴くことはできない。(2019/03/13解散発表)

■ Mirai - Kalafina

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-11

Vol.-10からのつづきです。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第33番 醫王山 東光院 眞性寺

(しんしょうじ)

巣鴨地蔵通り商店街Web

豊島区巣鴨3-21-21

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第33番、江戸六地蔵第3番、北豊島三十三観音霊場第20番、九品佛霊場第1番、弁財天百社参り番外16、江戸・東京四十四閻魔参り第29番

司元別当:

授与所:寺務所

第33番は「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれる巣鴨の名刹、眞性寺です。

第33番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに眞性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して巣鴨の眞性寺であったとみられます。

下記史料、巣鴨地蔵通り商店街Web、現地掲示類を参照して縁起・沿革を追ってみます。

眞性寺の開創は不詳ながら、聖武天皇の勅願による行基菩薩の開基と伝わります。

中興開基は元和元年(1615年)祐遍法印によります。

元禄年中(1688-1704年)に田端村東覚寺末となり、盛辨法印が入院。

正徳元年(1711年)に東覚寺末を離れ、京御室御所(仁和寺)直末となっています。

御本尊は秘佛の薬師如来。

江戸時代より御府内霊場第33番札所・江戸六地蔵参り第3番として参詣者で賑わったといいます。

巣鴨は中山道の江戸への入口に当たる要衝で、ふるくから賑わいました。

眞性寺山内には芭蕉句碑も残っています。

~ 白露も こぼさぬ萩の うねりかな ~

また、徳川8代将軍吉宗公が放鷹の折に当寺を御膳所とされたなど、華々しい歴史が伝わります。

なにより江戸六地蔵の札所のひとつとして、参詣者を集めたといいます。

江戸六地蔵は、江戸市中の6箇所に造立された地蔵菩薩坐像を廻る地蔵尊霊場です。

江戸深川の地蔵坊正元が宝永三年(1706年)に発願し、江戸市中から寄進者を集めて江戸の出入口6箇所に丈六の銅造地蔵菩薩坐像を造立して開創されました。

地蔵坊正元とその両親が正元の病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ有り難くも快癒したため、京都六地蔵に倣っての開創と伝わります。

〔江戸六地蔵〕

第1番目(巡拝札第1番)

品川寺 旧東海道 品川区南品川

第2番目(巡拝札第4番)

東禅寺 奥州街道 台東区東浅草

第3番目(巡拝札第2番)

太宗寺 甲州街道 新宿区新宿

第4番目(巡拝札第3番)

眞性寺 旧中山道 豊島区巣鴨

第5番目(巡拝札第5番)

霊巌寺 水戸街道 江東区白河

第6番目(巡拝札第6番)

永代寺 千葉街道 江東区富岡

第6番目(代仏)

浄名院 江東区上野桜木

※永代寺以外は現存。浄名院の代仏については諸説あり

鋳造は神田鍋町の鋳物師・太田駿河守藤原正儀で、造立時には鍍金が施されたといいます。

金色に輝く大きな地蔵尊(おおむね像高2.5m以上)は、いずれも交通の要衝に置かれたこともあって多くの参詣者で賑わい、Wikipediaによると六体の像や蓮台に刻まれた寄進者の数は72,000名を超えるとのこと。

江戸期の多くの絵図に当山が描かれていることからも、城北の名所として広く親しまれたことがわかります。

元禄の頃から田端東覚寺の末寺でしたが、正徳元年(1711年)に京都御室御所仁和寺の末になったといいます。

明治33年には仁和寺末を離れ、真言宗豊山派総本山長谷寺の末寺となっていまに至ります。

〔関連記事〕

■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~

■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

「江戸六地蔵」については、まだまとめておりません。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十三番

すがも中下町

醫王山 東光院 眞性寺

御直末

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■『御府内寺社備考 P.6』

京都仁和寺末

巣鴨町増上寺領

醫王山 東光院 眞性寺

起立之儀相知不●-●元禄年中(1688-1704年)に本寺田端村東覚寺末ニ ●●十二年四月盛辨法印当寺に入院 正徳元年(1711年)に至り東覚寺離末 同年二月上京●時御室御所直末に御成(略)

中興開基 祐遍法印元和元年(1615年)当寺住職仕

本堂

本尊 薬師如来木坐像 行基菩薩作

鐘楼堂 大鐘

神明社

八幡宮社 八幡宮 愛宕 稲荷 相殿

阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候

閻魔堂 閻魔王坐像尺四尺

銅地蔵尊坐像壱丈六尺石壇 江戸六地蔵第三番目ニ御座候

御成門跡

■ 當國六地蔵造立之意趣(略記)(眞性寺山内掲示資料より)

抑 予十二歳のころ古郷を出で 十六歳にして剃髪受戒す 其後廿四歳の秋乃ころより重病を請け(略)醫術の叶難く死既に極まれり(略)父母是を悲 偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る 自らも親の嘆骨髄に通 一心に地蔵菩薩に請願すへく我若菩薩の慈恩を蒙って父母存生の内命を延る事を得 尽未来に至まで衆生の為に菩薩の御利益を勧め多くの尊像を造立して衆生に帰依せしめ 共に安楽を得せしめんと誓 其夜不思議の霊験を得て重病速に本復す(略)帝都の六地蔵に周く御当地の入口毎に 一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所に都合六躰造立して天下安全武運長久御城下繁栄を祝願し 兼而又諸国往来の一切衆生へ遍く縁を結ばしめんと誓(略)諸人往来の街に立てれば一切衆生皆悉く縁結び奉る 抑願し神明仏陀の加護を蒙りて六躰の尊像恙なく像立して万代の一切衆生と共に同じく善道に至らん事を

勧化沙門 深川 地蔵坊正元 謹言

「眞性寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「眞性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

JR巣鴨駅北口界隈は、いつも年配者を中心に賑わいをみせています。

巣鴨にはふるくからとげぬき地蔵尊・高岩寺、江戸六地蔵第3番の眞性寺がありました。

高岩寺のとげぬき地蔵尊・洗い観音ともに病気平癒・延命に霊験あらたか、眞性寺の御本尊はお薬師様で、江戸六地蔵のお地蔵様も病気平癒のご利益で知られています。

健康・延命を願う年配者の参詣スポットとなり、その参詣客を狙って年配者向けのお店が増えていったというのが、巣鴨にお年寄りが多い理由とされます。

【写真 上(左)】 眞性寺前から商店街

【写真 下(右)】 巣鴨地蔵通り商店街

【写真 上(左)】 高岩寺

【写真 下(右)】 高岩寺の御朱印

中心の「巣鴨地蔵通り商店街」は坂道がなくバリアフリー完備で、お年寄りも安心して買い物やグルメを楽しめることも人気の理由とされています。

眞性寺はJR山手線「巣鴨」駅北口から徒歩約3分、都営三田線「巣鴨」駅からだと至近で便利がいいです。

巣鴨駅前を北上する国道17号(中仙道)から分岐する「巣鴨地蔵通り商店街」は旧中山道なので、「巣鴨地蔵通り商店街」の入口にある眞性寺はちょうど新旧中山道の分岐に面していることになります。

中山道側からは奥行きのある参道を構え、参道脇に並ぶ提灯が人々の篤い信仰を物語っています。

【写真 上(左)】 参道入口

【写真 下(右)】 寺号標

【写真 上(左)】 札所標

【写真 下(右)】 山内

参道正面に江戸六地蔵の地蔵尊坐像とそのおくに本堂がみえます。

参道右手の建物は阿弥陀堂で、九品佛霊場第1番の拝所。

江戸・東京四十四閻魔参り第29番の閻魔大王もこちらに御座します。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂と本堂

【写真 下(右)】 芭蕉句碑

江戸六地蔵尊の向かって左手に山門があり、山号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 山門

【写真 下(右)】 山門の扁額

【写真 上(左)】 江戸六地蔵札所標

【写真 下(右)】 地蔵尊と本堂

江戸六地蔵の地蔵尊は蓮座に趺座され像高さ2.68m、蓮花台を含めると3.45mにも及ぶ大きな坐像で、東京都指定有形文化財に指定されています。

日々多くの参詣者を集め、あたりは線香のけむりがたなびいています。

【写真 上(左)】 地蔵尊

【写真 下(右)】 陰光地蔵尊碑

毎年6月24日夕刻に行われる百万遍大念珠供養は、全長16m、541の桜材の珠からなる大念珠を念仏を唱えつつ500~600名で廻して供養するもので、巣鴨の梅雨の風物詩として知られています。

地蔵尊前には「江戸六地蔵三番目」の札所碑と「陰光地蔵尊」の碑が建っています。

この「陰光地蔵尊」の碑文には、百万遍大念珠供養の音頭取りを父子併せて実に八十年間務めた繪馬屋 征矢父子の功徳を賞して「陰光地蔵尊」と尊号し、御信心を新たにすることが刻されています。

【写真 上(左)】 地蔵尊立像

【写真 下(右)】 阿弥陀堂

六地蔵の地蔵尊の向かって左手堂宇内には地蔵尊立像が御座します。

子供を抱えられているので子安地蔵尊かもしれません。

【写真 上(左)】 阿弥陀堂扁額

【写真 下(右)】 阿弥陀如来像

参道向かって右手には近代建築の阿弥陀堂。

眞性寺は『江戸砂子拾遺』『拾遺続江戸砂子』などに収録されている「九品佛霊場」の第1番札所(上品上生)です。

上品上生の阿弥陀如来の印相はふつうは来迎印ですが、こちらの阿弥陀様は施無畏印・与願印です。

【写真 上(左)】 九体の阿弥陀佛

【写真 下(右)】 初閻魔の阿弥陀堂

こちらの堂宇本尊の阿弥陀様が「九品佛霊場」(→札所リスト(「ニッポンの霊場」様))の第1番の御像とも思われますが、印相は施無畏印・与願印。

阿弥陀如来の印相は施無畏印・与願印、転法輪印(説法印)、阿弥陀定印、来迎印と多彩かつ複雑なので、印相からみてこちらが九品佛霊場の札所本尊かどうかはよくわかりません。

堂内に来迎印(上品上生印)を結ばれた九体の阿弥陀木坐像が御座し、『御府内寺社備考』には「阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候」とあるので、こちらが九品佛霊場の札所本尊とみるのが自然かもしれません。

【写真 上(左)】 閻魔大王と奪衣婆

【写真 下(右)】 初閻魔の閻魔大王

堂内向かって右手に御座す閻魔大王はおそらく江戸・東京四十四閻魔参り第29番の札所本尊で、常時間近でお参りできます。

閻魔様の御朱印も拝受していますが、こちらはご縁日限定かもしれません。

令和5年秋時点で阿弥陀堂改築の予定で、すでに普請工事に入っています。

閻魔様も新堂にご遷座の予定で、閻魔様の前には新たに奪衣婆がお出ましになっていました。

【写真 上(左)】 地蔵尊と本堂

【写真 下(右)】 本堂

【写真 上(左)】 向拝

【写真 下(右)】 扁額

階段上の本堂は重層屋根のうえに相輪を備えた堂々たる構えですが、様式はよくわかりません。

下層屋根の唐破風が向拝雨よけとなっていますが、向拝柱はなく比較的シンプル。

本堂内陣見上げにも山号扁額が掲げられ、向かって右手には百万遍大念珠が安置されています。

御本尊のお薬師様は絶対秘仏なので、正面お厨子前に御座す薬師如来坐像は御前立ちかと思われます。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所標

【写真 下(右)】 御府内霊場札所碑

【写真 上(左)】 修行大師像

【写真 下(右)】 観世音菩薩立像

本堂向かって右手が寺務所で、その前には修行大師像と石仏の観世音菩薩立像が御座します。

眞性寺は北豊島三十三観音霊場第20番の札所(→ 札所一覧(「ニッポンの霊場」様))ですが、この霊場はすこぶる情報が少なく、この観世音菩薩像が札所本尊であるかは定かではありません。

御朱印は寺務所で拝受。

ご対応はいつお伺いしてもたいへんにご親切で、頭が下がります。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊 薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八所第三十三番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

【写真 上(左)】 豊島八十八ヶ所霊場の御朱印

【写真 下(右)】 江戸六地蔵の御朱印

【写真 上(左)】 閻魔大王のご縁日の御朱印

【写真 下(右)】 九品佛霊場

閻魔様の御朱印授与は、ご縁日限定かもしれません。

九品佛霊場の御朱印については、巡拝者もきわめて少なく通常は授与されていないとのことでしたが、ご厚意で授与いただけました。

「九品佛第壱番」「上品上生」の揮毫をいただいた稀少な御朱印です。

■ 第34番 薬王山 遍照院 三念寺

(さんねんじ)

文京区本郷2-15-6

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第34番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所

司元別当:

授与所:寺務所

第34番は本郷にある真言宗の古刹です。

第34番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに三念寺なので、御府内霊場開創時から一貫して本郷の三念寺であったとみられます。

下記史料から縁起・沿革を追ってみます。

開創・開基は不明ですが、文明年中(1469-1487年)一人の修行者が一宇の草堂を結び遍照院と号したといいます。

慈覺大師真作の大日如来を安置し恭敬されたとも。

御本尊の薬師如来は、恵心僧都の母公が病に罹ったときに恵心僧都みずからが彫刻されたといいます。

一時期三州の鳳来寺に移り、慶長年中(1596-1615年)に当山に奉安、堂舎を整えて醫王山 三念寺と号したともいいます。

中興開山は法印品隆(文禄二年(1593年)卒)と伝わります。

往古は土手四番町にありましたが、元禄(1688-1704年)の頃当地へ移転ともいいます。

「千代田区観光協会Web」の千代田区五番町の三年坂の説明に「『新撰東京名所図会』に「三年坂は現今通称する所なるも、三念寺坂といふを正しとす。むかし三念寺といへる寺地なりしに因り此名あり。」とあります。」とあるので、土手四番町は現在の千代田区五番町あたりと推測されます。

『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。

なお、『寺社書上』『御府内寺社備考』には、本堂御本尊は大日如来、薬師堂に薬師如来とあり、寺院としては両尊御本尊だったのかもしれませんが、『御府内八十八ケ所道しるべ』の札所本尊として薬師如来 弘法大師 興教大師が記されているので、お薬師さまのお寺のイメージが強かったのではないでしょうか。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十四番

本郷元町

薬王山 遍照院 三念寺

本所彌勒寺末 新義

本尊:薬師如来 弘法大師 興教大師

本尊薬師如来恵心僧都の御作なり

■ 『寺社書上 [71] 本郷寺社書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.105』

本所彌勒寺末

本郷御弓町

薬王山 遍照院 三念寺

開闢・開基 未分明

中興開山 法印品隆(文禄二年(1593年)卒)

本堂

本尊 大日如来木座像

阿弥陀如来 地蔵菩薩 弘法大師 興教大師

薬師堂

薬師如来木像 恵心僧都作之由

十二神将木像 同

日光菩薩木像 月光菩薩 同

各像 前立

■ 『本郷区史』(文京区立図書館Web)

元町二丁目に在り、本所弥勒寺末、薬王山遍照院と号す。『江砂餘礫』には当寺古く土手四番町に在り、元禄(1688-1704年)の比元町へ移さるとあるが、文政書上には慶長八年(1603年)当地拝領と記して居る。

「三念寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

出典:景山致恭,戸松昌訓,井山能知//編『〔江戸切絵図〕』本郷湯島絵図,尾張屋清七,嘉永2-文久2(1849-1862)刊. 国立国会図書館DC

-------------------------

メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅の南(徒歩約5分)、東京都水道歴史館のすぐ北側で、都内に住んでいてもなかなか訪れないところです。

壱岐坂通りから一本南の路地に面したビル内の寺院です。

このあたりの江戸期の地名は御弓町(のちに本郷元町)。

「坂学会Web」に「この坂(本郷の新坂)の一帯は,もと御弓町(おゆみちょう),その後,弓町と呼ばれ,慶長・元和の頃(1600年ごろ) 御弓町の与力同心六組の屋敷がおかれ,的場で弓の稽古が行われた。」とあります。

『江戸切絵図』をみても、三念寺周辺には区画の狭い武家屋敷や「御中間」が多く、この地が与力同心や中間(武家の奉公人)層の居住エリアであったことがわかります。

【写真 上(左)】 外観

【写真 下(右)】 エントランス

2016年春に初参拝したときの写真が行方不明になってしまい、2019年夏(建物改装中でメッシュシートで覆われていた)の写真しかなく詳細不明です。

【写真 上(左)】 六地蔵尊とエントランス

【写真 下(右)】 六地蔵尊

Web検索してみると、白い外壁のなかなか瀟洒なビルで2階が本堂とみられ、2階正面に山号扁額が掲げられています。

ビル前面に六地蔵尊を奉安し、寺号標もあるので寺院であることはすぐにわかります。

【写真 上(左)】 寺号標

【写真 下(右)】 扉を開けると正面が拝所

本堂は2階ですが、御府内霊場の奉拝は1階正面の拝所にておこないます。

正面が坐像の薬師如来とおくに釈迦三尊の掛け軸。

薬師如来の左右に弘法大師と興教大師の坐像が御座します。

ベルを押さないとビル内に入れないので、ベルでお呼びして御府内霊場巡拝を申告、御朱印をご準備いただくあいだに勤行という流れになります。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「薬師如来」「弘法大師」と薬師如来のお種子「バイ」の揮毫、主印は「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内八十八所」「第三十四番」の札所印。寺号の揮毫と寺院印が捺されています。

■ 第35番 金剛寶山 延壽寺 根生院

(こんしょういん)

豊島区高田1-34-6

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第35番、江戸薬師如来霊場三十二ヶ所

司元別当:

授与所:庫裡

第35番は豊島区高田にある真言宗の名刹です。

第35番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに根生院なので、御府内霊場開創時から一貫して根生院であったとみられます。

ただし、『御府内八十八ケ所道しるべ』での所在は「湯嶋切通し上」となっています。

下記史料、「豊島区Web資料」、現地掲示類から縁起・沿革を追ってみます。

創建は寛永十三年(1636年)、徳川3代将軍家光公の乳母・春日局の発願により、大和国長谷寺(初瀬)小池坊より栄誉法印を招聘して開山しました。

栄誉法印は春日局の親族で、局は栄誉法印を猶子にしたといいます。

神田白壁町に堂宇を建立して薬師瑠璃光如来像を本尊に奉じ、金剛寶山 延壽寺 根生院を号しました。

春日局発願による徳川将軍家の祈願寺の創建につき、檀家のない寺院でした。

以降、徳川将軍家代々の祈願寺となり、正保二年(1645年)、下谷二長町に移転の際には江戸城西の丸祈願所として寺領250石を賜りました。

貞享四年(1687年)には、新義真言宗江戸四ヶ寺の一ヶ寺(触頭)となったといいます。

Wikipediaには触頭(ふれがしら)とは、「江戸時代に江戸幕府や藩の寺社奉行の下で各宗派ごとに任命された特定の寺院のこと。本山及びその他寺院との上申下達などの連絡を行い、地域内の寺院の統制を行った。」とあります。

『新義真言宗触頭江戸四箇寺成立年次考』(宇高良哲氏、PDF)によると、新義真言宗触頭江戸四箇寺は知足院(湯島~一ツ橋→大塚護持院)、真福寺(愛宕)、円福寺(愛宕)、彌勒寺(本所)で、元和八年(1622年)夏以前に成立の可能性が高いとしています。

「港区Web資料」には「新義真言宗の江戸触頭は江戸四箇寺と呼ばれ、本所弥勒寺・湯島知足院(後に湯島根生院)・円福寺・真福寺からなる。」とあり、『寺社書上』にも「根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候」とあるので、根生院は触頭の地位を貞享四年(1687年)に湯島知足院から承継したとみられます。

後に仁和寺光明院の院室を兼務して院家となり、歴代住職は代々幕命により任ぜられるなど、高い格式を有する名刹です。

根生院の歴史は移転の歴史といえるほど、移転をくり返しています。

その内容は山内掲示に詳しいので抜粋引用してみます。

-------------------------

寛永十二年(1636年)徳川幕府西の丸祈願所として、神田白壁町に建立

正保二年(1645年)下谷長者町へ移転

元禄元年(1688年)本郷切通坂知足院跡へ移転

明治22年(1889年)上野池端七軒町へ移転

明治36年(1903年)豊島郡高田、田安候旧邸(現在地)へ移転

-------------------------

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十五番

湯嶋切通し上

金剛宝山 延壽寺 根生院

新義 境内二千坪

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■ 『寺社書上 [68] 湯嶋寺院書上 全』(国立国会図書館)および『御府内寺社備考 P.112』

本寺 山城国宇治郡報恩院

新義真言宗触頭

湯嶋 不唱小名

金剛寶山 延壽寺 根生院

寛永年中(1624-1644年)春日局吹挙にて下谷長者町御徒士組屋補割残し地三百六拾坪 開山栄誉寺地を拝領仕 当院御●主御祈願所に相成

大猷院様(徳川3代将軍家光公)

厳有院様(徳川4代将軍家綱公)

常憲院様(徳川5代将軍綱吉公)

清揚院様(徳川綱重公、徳川6代将軍家宣公の父、甲府宰相)

霊仙院様(徳川3代将軍家光公の長女、千代姫)

御祈願● 御座候

開山栄誉土州幡多縣の人なり 春日局御親族にて字文秀房● 父ハ秋葉(?)氏某なり 同縣石見の栄雅法印を師とし出家して和州初瀬山にて勤学● 然ルに春日局日頃栄誉●密に尋結(?)ふといへとも(略)或日知足院(今大塚護持院)第三世栄増法印に尋結(?)ふに栄誉●今大和國初瀬に勤学●●も 法類なりと云ふ 時に(春日)局密●栄増に託して栄誉●初瀬山より呼●して猶子と成し ●より大猷院様に願ひ奉り一寺造立仕御祈願所と● 抑●年月は不知

根生院儀● 新義真言宗之触頭江戸四ヶ寺之内ニ御座候

本堂俄建

本尊 薬師如来木像 立像秘佛 春日作

不動明王木像(此尊往昔常州筑波山の●水戸殿御領内に●真言宗の古寺の本尊を谷川に流し給ふ所 不思議なる哉(略)奇特に依て黄門公より本所彌勒寺乗應の方に送り納給ふ 依て●流不動と号し候由 然る所根性院第二世栄専代元禄十六年(1703年)十一月殿堂不残類焼の砌 護摩堂本尊不動明王焼失せり ●に依て此霊像●当院に●●安置す)

東照宮様御座像

文殊画像

本堂内に安置

弘法大師座像 御府内八十八ヶ所之内代三十五番ニ相定

鎮守稲荷社

享保十年(1725年)正月勧請 由来不知

根生院末寺七ヶ寺御座候

明王院(江府巣鴨) 西光院(江府中丸) 多宝院(江府谷中) 蓮乗院(四ッ谷南寺町) 玉藏院(武州二郷半領彦川戸村) 全性寺(上州新田郡大原村) 十方院(野州那須郡星之井村))

■ 『江戸名所図会 第3』(国立国会図書館)

延壽寺と号す。真言宗新義江戸四箇寺の一にして、寛永の始、御祈願所に命ぜらる。

本尊薬師如来は、佛工春日の作、脇壇に十二神将の像を置く。栄譽法印(春日局の猶子なり)をもって開山とす。

「根生院」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「根生院」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2..国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

豊島区高田周辺には御府内霊場札所が4箇寺あり(29番南蔵院、35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺)、ふつうは4箇寺まとめての巡拝となります。

このあたりは土地の起伏が激しく、東京メトロ「雑司ヶ谷」駅からだと急な下り坂となります。

35番根生院、38番金乗院、54番新長谷寺は坂の途中にあり、南蔵院は神田川にもほど近い坂下に位置します。

カラフルな月替わり御朱印で有名な(高田)氷川神社にもほど近く、54番新長谷寺(目白不動尊)は江戸五色不動尊の一尊なので、一帯は御朱印エリアとなっています。

【写真 上(左)】 参道

【写真 下(右)】 山門

根生院は奥まった路地に面し、路地から少しく引いて山門を置き、路地側に板塀を巡らしてコの字状の門前となっています。

こういったさりげない配置にも寺格の高さが感じられます。

山門は切妻屋根桟瓦葺の薬医門(確証なし)。

門まわりは古色を帯びた朱塗りで趣きがあります。

門柱に年季の入った院号板。

【写真 上(左)】 門柱の院号札

【写真 下(右)】 御府内霊場札所標(門前)

門前に銀杏の古木と御府内霊場の札所碑。

右手に建つ青面金剛庚申塔と奉供養庚申天子の石碑は(旧)大榎一里塚から移転したものとみられ、ともに豊島区有形文化財に指定されています。

【写真 上(左)】 庚申塔

【写真 下(右)】 山内

山門をくぐった山内は広くはないものの、名刹特有の落ち着きが感じられます。

「豊島区Web資料」には、「この地はもと尾張候の下屋敷であったものを田安家に譲り渡され(略)樹木あり、また清泉涌き出た幽境の地であり、宿坂より山門までの参道は欅の並木があり、山門の奥には満々たる水を湛えた池があり、四季折々を楽しませた。殊に菖蒲の頃は散策と参詣の人で賑わったと伝えられている。」とあります。

いまでは住宅街の一画となっていますが、往年は散策の名所としても知られ『江戸名所図会』にも挿絵が載せられています。

細い路地奥なので車通りがほとんどなく、あたりは日中でも静寂につつまれています。

【写真 上(左)】 手水鉢

【写真 下(右)】 本堂

参道右手の手水鉢に満たされた水は茶褐色の濁りを帯び、金気とギシギシとした手ざわりがありました。

温泉マニアの直感からすると(笑)、分析したら鉄分の項で温泉規定に乗るかもしれません。

参道正面階段上に本堂。

身舎ガラス面のシャープな近代建築で、屋根は寄棟、軒下向拝で見上げには院号扁額が掲げられています。

【写真 上(左)】 斜めからの本堂

【写真 下(右)】 向拝

昭和20年に戦火を受け山門を除いて焼失したものの、昭和28年境内地の一部に再建され、平成14年現在の堂宇に改築されています。

御本尊は薬師如来。

こちらも『江戸砂子』に掲載されているらしい「江戸薬師如来霊場三十二ヶ所」(出所:「ニッポンの霊場」様)の札所なので、江戸期から著名なお薬師様だったとみられます。

【写真 上(左)】 本堂扁額

【写真 下(右)】 稲荷大明神

参道の片隅に祀られている稲荷大明神は、『寺社書上』に「鎮守稲荷社」とあるお社の系譜かもしれません。

山内には数体の露仏・石仏が御座します。

【写真 上(左)】 胎蔵(界)大日如来

【写真 下(右)】 薬師瑠璃光如来石仏

蓮座に結跏趺坐される石像の胎蔵(界)大日如来は、螺髪で法界定印を結ばれているため、説明書がなければ釈迦如来かと思われるお姿です。

金剛界大日如来は智挙印(ちけんいん/左手人差し指を立てその人差し指を右手で包み込む印相)なのですぐにわかりますが、胎蔵(界)大日如来は法界定印(左手手のひらに右手手のひらを重ね合わせ両親指先をつける印相)で、これは釈迦如来の禅定印と酷似しています。

■ 金剛界大日如来(常光院/埼玉県熊谷市)

ふつう胎蔵(界)大日如来は宝冠、瓔珞(ようらく)などの装身具を身に着けられていますが、如来様(薄衣の姿)の場合もあり、この場合の識別はなかなか困難です。

自然石に「所願成就 薬師瑠璃光如来」と刻まれた石仏は元禄十一年建立のもの。

【写真 上(左)】 御府内霊場札所標(山内)

【写真 下(右)】 歌碑

「南無大師遍照金剛」の御宝号が刻まれた石碑は御府内霊場の札所碑でもあり、現地掲示によると願主・諦信は御府内霊場の開創、維持発展に寄与されたとのことです。

江戸時代の連歌歌人・無相の歌碑もあります。

山内の各所でみられる葵紋が、徳川将軍家とのゆかりをさりげに物語っています。

【写真 上(左)】 葵紋-1

【写真 下(右)】 葵紋-2

こぢんまりとした山内ながら新義真言宗触頭を担った格式が感じられ、名刹の矜持を感じとれる好ましいお寺さまでした。

御朱印は本堂向かって右の庫裡にて拝受しました。

〔 御府内霊場の御朱印 〕

【写真 上(左)】 専用集印帳

【写真 下(右)】 汎用御朱印帳

中央に「本尊薬師如来」「弘法大師」の揮毫と薬師如来のお種子「バイ」の御寶印(蓮華座+火焔宝珠)。

右上に「御府内三十五番」の札所印。院号の揮毫と寺院印が捺されています。

以下、つづきます。

(→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-12)

■ 札所リスト・目次など

→ ■ 御府内八十八ヶ所霊場の御朱印-1

【 BGM 】

■ 君って - 西野カナ

コメント「流石実力派 もっとこういう人がテレビに出るべき」

御意。いつか復帰して、また名唱をとどけてほしい。

■ LOVE BRACE - 華原朋美 / 2013/11/25 LIVE @NHKホール

唯一無二のビブラート。圧倒的なオリジナリティ。

この人も、もっとメジャーに活躍してほしい。

■ Goodbye Yesterday - 今井美樹 / Miki Imai from LIVE @ORCHARD HALL 2003 TOKYO

上位互換カバー不可の卓越したオリジナリティ。

いまの時代には稀少なフェミニンでたおやかな歌声。

※文中の『ルートガイド』は『江戸御府内八十八ヶ所札所めぐりルートガイド』(メイツ出版刊)を指します。

■ 第33番 醫王山 東光院 眞性寺

(しんしょうじ)

巣鴨地蔵通り商店街Web

豊島区巣鴨3-21-21

真言宗豊山派

御本尊:薬師如来

札所本尊:薬師如来

他札所:江戸八十八ヶ所霊場第33番、豊島八十八ヶ所霊場第33番、江戸六地蔵第3番、北豊島三十三観音霊場第20番、九品佛霊場第1番、弁財天百社参り番外16、江戸・東京四十四閻魔参り第29番

司元別当:

授与所:寺務所

第33番は「おばあちゃんの原宿」とも呼ばれる巣鴨の名刹、眞性寺です。

第33番札所は『御府内八十八ケ所道しるべ』、江戸八十八ヶ所霊場ともに眞性寺なので、御府内霊場開創時から一貫して巣鴨の眞性寺であったとみられます。

下記史料、巣鴨地蔵通り商店街Web、現地掲示類を参照して縁起・沿革を追ってみます。

眞性寺の開創は不詳ながら、聖武天皇の勅願による行基菩薩の開基と伝わります。

中興開基は元和元年(1615年)祐遍法印によります。

元禄年中(1688-1704年)に田端村東覚寺末となり、盛辨法印が入院。

正徳元年(1711年)に東覚寺末を離れ、京御室御所(仁和寺)直末となっています。

御本尊は秘佛の薬師如来。

江戸時代より御府内霊場第33番札所・江戸六地蔵参り第3番として参詣者で賑わったといいます。

巣鴨は中山道の江戸への入口に当たる要衝で、ふるくから賑わいました。

眞性寺山内には芭蕉句碑も残っています。

~ 白露も こぼさぬ萩の うねりかな ~

また、徳川8代将軍吉宗公が放鷹の折に当寺を御膳所とされたなど、華々しい歴史が伝わります。

なにより江戸六地蔵の札所のひとつとして、参詣者を集めたといいます。

江戸六地蔵は、江戸市中の6箇所に造立された地蔵菩薩坐像を廻る地蔵尊霊場です。

江戸深川の地蔵坊正元が宝永三年(1706年)に発願し、江戸市中から寄進者を集めて江戸の出入口6箇所に丈六の銅造地蔵菩薩坐像を造立して開創されました。

地蔵坊正元とその両親が正元の病気平癒を地蔵菩薩に祈願したところ有り難くも快癒したため、京都六地蔵に倣っての開創と伝わります。

〔江戸六地蔵〕

第1番目(巡拝札第1番)

品川寺 旧東海道 品川区南品川

第2番目(巡拝札第4番)

東禅寺 奥州街道 台東区東浅草

第3番目(巡拝札第2番)

太宗寺 甲州街道 新宿区新宿

第4番目(巡拝札第3番)

眞性寺 旧中山道 豊島区巣鴨

第5番目(巡拝札第5番)

霊巌寺 水戸街道 江東区白河

第6番目(巡拝札第6番)

永代寺 千葉街道 江東区富岡

第6番目(代仏)

浄名院 江東区上野桜木

※永代寺以外は現存。浄名院の代仏については諸説あり

鋳造は神田鍋町の鋳物師・太田駿河守藤原正儀で、造立時には鍍金が施されたといいます。

金色に輝く大きな地蔵尊(おおむね像高2.5m以上)は、いずれも交通の要衝に置かれたこともあって多くの参詣者で賑わい、Wikipediaによると六体の像や蓮台に刻まれた寄進者の数は72,000名を超えるとのこと。

江戸期の多くの絵図に当山が描かれていることからも、城北の名所として広く親しまれたことがわかります。

元禄の頃から田端東覚寺の末寺でしたが、正徳元年(1711年)に京都御室御所仁和寺の末になったといいます。

明治33年には仁和寺末を離れ、真言宗豊山派総本山長谷寺の末寺となっていまに至ります。

〔関連記事〕

■ 武州江戸六阿弥陀詣の御朱印 ~ 足立姫伝説 ~

■ 江戸五色不動の御朱印 ~ 江戸の不動尊霊場 ~

「江戸六地蔵」については、まだまとめておりません。

-------------------------

【史料】

■ 『御府内八十八ケ所道しるべ 人』(国立国会図書館)

三十三番

すがも中下町

醫王山 東光院 眞性寺

御直末

本尊:薬師如来 不動明王 弘法大師

■『御府内寺社備考 P.6』

京都仁和寺末

巣鴨町増上寺領

醫王山 東光院 眞性寺

起立之儀相知不●-●元禄年中(1688-1704年)に本寺田端村東覚寺末ニ ●●十二年四月盛辨法印当寺に入院 正徳元年(1711年)に至り東覚寺離末 同年二月上京●時御室御所直末に御成(略)

中興開基 祐遍法印元和元年(1615年)当寺住職仕

本堂

本尊 薬師如来木坐像 行基菩薩作

鐘楼堂 大鐘

神明社

八幡宮社 八幡宮 愛宕 稲荷 相殿

阿弥陀堂 阿弥陀如来木座像 九品佛壱番目ニ御座候

閻魔堂 閻魔王坐像尺四尺

銅地蔵尊坐像壱丈六尺石壇 江戸六地蔵第三番目ニ御座候

御成門跡

■ 當國六地蔵造立之意趣(略記)(眞性寺山内掲示資料より)

抑 予十二歳のころ古郷を出で 十六歳にして剃髪受戒す 其後廿四歳の秋乃ころより重病を請け(略)醫術の叶難く死既に極まれり(略)父母是を悲 偏に地蔵菩薩に延命を祷奉る 自らも親の嘆骨髄に通 一心に地蔵菩薩に請願すへく我若菩薩の慈恩を蒙って父母存生の内命を延る事を得 尽未来に至まで衆生の為に菩薩の御利益を勧め多くの尊像を造立して衆生に帰依せしめ 共に安楽を得せしめんと誓 其夜不思議の霊験を得て重病速に本復す(略)帝都の六地蔵に周く御当地の入口毎に 一躰づつ金銅壱丈六尺の地蔵菩薩を六所に都合六躰造立して天下安全武運長久御城下繁栄を祝願し 兼而又諸国往来の一切衆生へ遍く縁を結ばしめんと誓(略)諸人往来の街に立てれば一切衆生皆悉く縁結び奉る 抑願し神明仏陀の加護を蒙りて六躰の尊像恙なく像立して万代の一切衆生と共に同じく善道に至らん事を

勧化沙門 深川 地蔵坊正元 謹言

「眞性寺」/原典:斎藤幸雄 [等著] ほか『江戸名所図会』第3,有朋堂書店,昭2.国立国会図書館DC(保護期間満了)

「眞性寺」/原典:大和屋孝助 等編『御府内八十八ケ所道しるべ』人,大和屋孝助等,慶1序-明2跋.国立国会図書館DC(保護期間満了)

-------------------------

JR巣鴨駅北口界隈は、いつも年配者を中心に賑わいをみせています。

巣鴨にはふるくからとげぬき地蔵尊・高岩寺、江戸六地蔵第3番の眞性寺がありました。