私のライフワークである???

(いつから??)

城址を巡るシリーズ…

なんせ

私「城マニア」でありますので…

それも…ただの「城マニア」ではなく…

石垣や土塁などの遺構をみて

古の戦国ロマンを妄想するのが…楽しみといった…

「妄想城址マニア」

妄想の中で

築城し放題…

妄想の中で…

姫に囲まれ放題???

…笑…である私が今回紹介するのが

豊田市にある

寺部城址

これが、また、な、なんと

徳川家康と密にかかわるお城なのよ!!

そう、来年のNHK大河ドラマは「どうする家康」

松本潤さんの徳川家康が主人公

これは、この地も大ブームになって、来年の今頃には、人がわっさわっさ訪ねてるに違いない???

…ってことで、訪ねたのは2022年6月のこと

一足先に…一足先に…

ましてや訪ねたときは、家を出た時には全然雨なんぞ降りそうもなかったのに、めちゃ本格的な雨が降ってきまして…誰も観光客なんぞいませんが、2023年の今頃は、こんな雨でも、わっさわっさ人が行き来してるんだろうな…

さてさて、豊田市にある寺部城址

徳川家康と密にかかわるお城と言いましたが、この城は

「尾張徳川の重臣」渡辺守綱とその子孫が居住していた城なのよ…

渡辺守綱、世間的には渡辺半蔵の名の方が有名かも…

徳川家中でも特に槍の名手として「槍の半蔵」と称された人物…「徳川十六神将」の一人でもあるこの猛将が、徳川家康によって尾張藩の付家老に命じられていて、ここを陣屋とし、城下町を築いていたのよ…

もう…2023年は、この地は大河ブームにのって、人で溢れてるに違いない???

そんな寺部城ですが

15世紀、文明年間に鈴木重時によって築城

寺部の鈴木氏は松平氏と争いを続けていて…1533年には、岩津で松平清康と戦い、松平清康没後、三河に進出してきた今川義元に従っていたが、離反して織田方となったため、今川義元の命令により松平元康が寺部城を攻め落した…これが、徳川家康(松平元康)の初陣だったらしんだな…

きっとNHK大河ドラマ「どうする家康」では、このシーンをとりあげるでしょう???

で、この寺部城は1566年、織田氏家臣佐久間信盛に攻められ、落城…廃城となる

しかし、徳川十六神将の一人・渡辺守綱が城跡に陣屋を築く…これは尾張藩付家老に任じられたためで、武蔵国から移ってきて、それ以後、明治維新に至るまで渡辺家が、この地を治めていたそうな…

そんな寺部城址を、本降りの雨の中、リアルに足元が悪い中、散策をば

解説案内板

この草木の覆い茂った奥が…寺部城址

「寺部城址の森公園」と称されているので、この奥はフツーの公園に整備されているかと思いきや…

渡辺家の屋敷跡がわかる???廃墟のように、なっているので、妄想の中で築城し放題の…そう、私のような「城址マニア」にはタマラナイ!!

いやー、城址マニアお薦めの城址…

というのは主郭だった場所をコンクリで囲ってあって、まるで、昭和初期の建物の廃墟みたいで

ここに何らかの建物があったらしい…

もう…ところどころ、土に埋もれてて

このあたりは「母屋」

ときどき場所を示す案内が、足元に現れます

廃墟というよりも、この囲ってあるコンクリと、当時のものと思われる礎石が突然現れて、まるで古代遺跡のよう

ここは、書院

ここらへんに土蔵

…は、このあたり

あの…せめてこの辺になにが建造されていたかといった城内マップが欲しかった…でも、そのマップくらいは…2023年には、大河ブームに乗っかってきっと設置されることでしょう…

ひょっとしたら、この昭和のコンクリも取り除かれて、もっと、綺麗に整備されちゃうかも知れないな

井戸跡もいくつか…

塞がれちゃってるけど

3カ所あったような…

「槍の半蔵」と呼ばれた徳川十六神将の一人、渡邊半蔵守綱が三方ヶ原の戦い 、長篠の戦い、小牧・長久手の戦い、関ヶ原の戦いと、「いど」んで…そう挑んでいった姿が目に浮かぶよう…そう「井戸」だけにね

この公園の奥には、川の方向に土塁跡が残ってるということですが、この雨なので足元、靴が泥で埋まってしまいそうだし、マムシもいるとのWEBからの情報もあり…苦笑…諦める…土塁は好きだけど、ニョロニョロは苦手なのよ…

さて、この城址の横、お隣りに鎮座するのが

守綱神社

もちろん、予想した通り、徳川十六神将の一人である「槍の半蔵」と称せられた渡邉半蔵守綱がご祭神

手水舎は枯れていて…一瞬洗濯物が干してあるのかな…この本降りの雨の中で…と思ってしまったけど…

自然に還っていきそうな気もする神社でしたが…おそらく来年の大河ブームにのって、手水舎は復活するとみたがいかがでしょう??

自然に還っていきそうな気もする神社でしたので、大河ブームにのりますようにと「二礼二拍手一礼」しておきました…

もちろん、この歳になっても挑戦!いろんなことを「やり」ぬくぞー!と、「槍の半蔵」だけに、被せた願い事も添えて…

こういった城址にくると、意外と私、こだわってしまうのが、「城址碑」を写真に撮ること

でも、雨の中、本腰を入れてみつけることもできず…まだ大河ブームに乗っていないので、誰も歩いていないので、人に聞くこともできず…WEBでは、みなさん、その写真を撮っていられるのに、私はみつけることができず…

かわりに???矢作川の堤防近くに…それっぽい石碑をみつけました

そばに寄れば

「法珍のすみれ草句碑」

このあたりの地名を「法珍」といい

江戸時代に矢作川の堤防が大洪水で決壊したときに、国役普請で行えたことを感謝して、渡辺家普請奉行の磯谷利右衛門克明(俳号 無心斉素英)が感謝の気持ちを「戴いて 踏め法珍の すみれ草」と詠み村人に伝えたのだそう

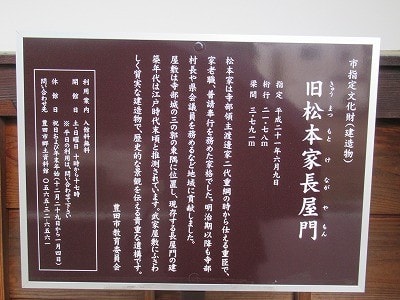

さてさて、その後、寺部城の周辺の細い路地を歩く…建物こそ、今の建築の家ですけど…道が細くて、ちょいと碁盤みたいで…まるで城下町みたいだなと思って歩いていましたが、あとで、旧松本家長屋門にいてた観光スタッフのオジサンにきいたら、そのとおりでした…なんせ、1万4千石の陣屋ですから城下町だったんですね…ホント道の細さは昔のまんまだと思われます…狭い!狭い!!そんな城下町を雨の中歩く…

「わたしの城下町」小柳ルミ子さん気分で???

(喩えがどっぷり、昭和…汗)

誰もいないから口ずさんでみる

♪格子戸をくぐりぬけ 見あげる夕焼けの空に だれが歌うのか 子守唄 わたしの城下町~

夕焼けどころか、土砂降りに近くなってきてるやないか!!

靴の中が湿ってきてテンションはさがる!さがる!

その下がったテンションを照らしてくれはしないけど…

1827年に建てられたという常夜燈

その足元には

「ぜんこうじ あすけ道」と刻まれた

道標

当時、矢作川に橋はなくて、渡し舟で渡っていてこの近くに隨應院があって、その西に舟着場があったらしい…

ちなみに…隨應院には、渡辺家の奥方の墓石があり、さらには、この地を統治していた鈴木氏の墓石もあるようですが…

靴の中が雨で湿ってきて…もう傘をさすのが必死の土砂降りに近い天候になってきていたので、寄るのはパス…

また、今度、大河ブームにのってるときに、くることにしよう??

さらには、この先に、渡辺守綱の名前が「お寺の名前」になってる「守綱寺」があって、そこには渡辺家の墓所があるようで、寄ってみようとは思ったのですが…

靴の中が雨でびしょびしょで…もう傘をさすのが必死の土砂降りに近い天候になってきていたので、寄るのはパス…

また、今度、大河ブームにのってるときに、くることにしよう??

さてさて、ここには寄りました

八幡宮(寺部八幡宮)

靴の中が雨でびしょびしょだったけど、せめて雨が小降りになりますように…と願いたかったから???…笑

長屋門には門番や使用人が詰める番所や、解体調査で新たに見つかった馬屋も復元されてて

初代は浅利といいましたが、信州松本の出身であったことから「松本」を名のったとのこと…

松本又左衛門拝領屋敷之図

袖標

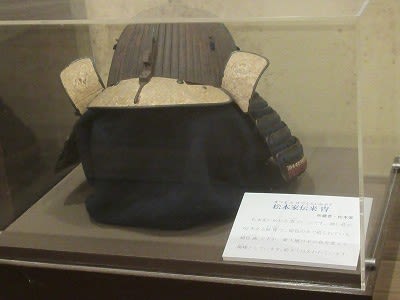

松本家伝来冑

「番所」の隣は「馬屋」

その隣には

明治期に増築したと思われる部屋

そこには「城下町 寺部」の解説板

あ、これも読まなくてもボランティアのオジサンが熱く語ってくれます

「寺部領主 渡辺家」の解説板

寺部城(陣屋跡)

ここから、1キロほど離れた場所にある

この烏帽子岩は徳川家康が腰かけた??どころか、家康がこの岩に掛けて合戦の采配を振るったとの伝説のある岩らしい

なんでも、ボランティアのオジサンが語るには、この烏帽子岩、昔はもっとデカくて、小さい頃、これによじ登って遊んだそうな…

そうそう、来年のNHK大河ドラマは「どうする家康」

その家康にまつわる「岩」ってことで、この岩が来年の大河で取り上げられること間違いなしだそうで…

来年は、家康ブームで、この寺部城址の城下町もブームにのるだろうと、オジサンが熱く語る!!

ボランティアのオジサンも大忙しだー!!

さてさて、私も、この烏帽子岩を、みにいきたいけど、この雨が…びちょびちょの靴が行く気を失くさせる…

よーし、晴れた日に…大河ブームが押し寄せる前に、この烏帽子岩を、今回みれなかった守綱寺とセットで見に行くぞー!!

ちなみに、この烏帽子岩、私、男性のシンボルの岩かと思っちゃいました…徳川家康は、大きかったのかなって???汗…

あ、男性のシンボルの岩かと思っちゃったなんてことは、さすがに私、ボランティアのオジサンに語ってませんから

続いては100mほどしか離れていない場所にある

「遊佐家長屋門」へと

長屋門公開中とありました…

遊佐家の末裔の皆さんは今もこの敷地内の母屋に住んでおられるようで…

そんな遊佐家の主屋大屋根の紋瓦

土砂降りの雨で、角度的にうまく写真が撮れなかったので、ここの紹介のパネルの写真を写真で撮ったりして…笑

ここは豊田市の所有物件ではありませんが、こうして、旧松本家長屋門と同様に、公開していただけるのは、実にありがたいことです…

松本家と同じく渡辺家の家臣であった遊佐家の長屋門

遊佐家は、はじめ「佐香」と称し、初代佐香与八兵衛実清が渡邉半蔵守綱家に仕え、200石を賜わった家とのこと

6代目藤左衛門が、苗字を「佐香」から「由佐」へ…

現在の「遊佐」は明治2年、版籍奉還以降に用いられるようになったとのこと…

そんな「遊佐家長屋門」

遊佐家のオバサマが応対してくれました…

まさか、この雨の中、誰も来ないだろうと思って、鍵も閉めてあったようで、わざわざ私のために開けてくれました…

感謝!!

ここも、板間や土間に遊佐家や寺部城の歴史を紹介する展示がなされていて…まるで、資料館の様相

遊佐家の概要

「棟止瓦」には渡辺家の家紋が

打音調査をしてあって、澄んだ音のする瓦を使用しているそうで

屋根裏部屋もここにあったそう…

さて、ここで実に興味深い話が…

というのは、柱とかは、すべてリサイクルで、この長屋が建てられているそうで…

柱とかは、新築の段階から傷だらけだったんだって

柱の、この穴は、廃材利用で、新築の頃からこうして空いていたそうで…その話に…「へーっ」て感心したりして

はい、塀(土塀)がありましたからね…

それにしてもリサイクル…エエ話だよね

簡単にものは、すてらべない(す寺部ない)…もとい…捨てられない…

はい、寺部…だけにね???

こうして???オバサマとの話は盛り上がり、来年はNHK大河ドラマ「どうする家康」のブームに乗って、ここも大忙しですね!といって、二人で大笑いしました!!

私は、今度は晴れた日に…大河ブームがくる前に、もう一度寺田城下町散策を…そして、巨根のような???「烏帽子岩」をみにくるぞー!!

私のイチモツとてらべて(寺部て)…???…もとい、くらべてみようっと…???笑…間違いなく…惨敗でしょうけど…苦笑