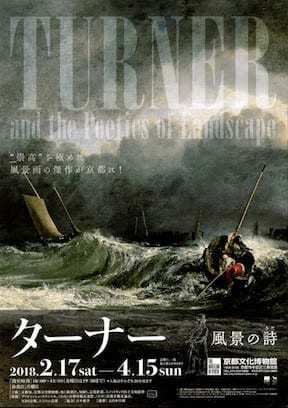

★ターナー 風景の詩

京都文化博物館

{HPより、開催趣旨)

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー(1775-1851)は、イギリスで最も偉大な画家であるのみならず、風景画の歴史のなかで最も独創的な画家のひとりです。卓越した技法によって、嵐の海景、崇高な山、穏やかな田園風景など、自然の多様な表情を描くとともに、歴史風景画にも取り組みました。光と空気に包まれた革新的な風景表現は、今日においても多くの芸術家にとって、インスピレーションの源になっています。

本展は、スコットランド国立美術館群などイギリス各地と日本国内の美術館から選りすぐった油彩画、水彩画約70点や版画をご紹介するとともに、最新の知見をもとにターナー芸術を再考し、その核心と魅力に迫ります。

ターナーは好きな作家の一人であり、あちこちの美術館で出会うことができます。

数年前の神戸市立博物館での《ターナー展》が記憶に鮮烈に残っています。

あの時は、いわゆる《モダニズムとの関わり》についての視点が明確に示され、

《これがターナーか?》と驚くような新鮮な驚きがありました。

今回は。風景画家ターナーということで、「地誌的風景画」「海景-海洋国家に生きて」「イタリア-古代への憧れ」「山岳‐あらたな景観美をさがして」という4つのスタイルで作品を展示しています。小さな作品が多いせいもあり、多少物足りなさを感じましたが、数点、浄化されたような研ぎ澄まされたターナーの絵を観ることがたことは嬉しかったです。

回顧展のような展覧会を観る度に思うことですが、

《何と凄い数の作品が現在にのこっていることか》

ということです。

描いた画家本人の強靭な精神力と体力に圧倒されるばかりですが、

これらの作品を現在までに保存し続けた人々の想いにはただただ感激です。

▲J・M・W・ターナー《セント・オールバンズ・ヘッド沖》1822年頃 水彩・紙

ハロゲイト、メ―サー・アート・ギャラリー ©Mercer Art Gallery, Harrogate Borough Council

ターナーが生きた時代は、日本で言えば江戸末期。

葛飾北斎らが活躍した時代と重なります。

ちょっとこじつけではありますが、

《波のムーブ》に関心を寄せていた画家が、

東の島国と、西の島国にいたという

同時代の不思議な縁に想いを馳せました。