ハイビスカス

日本でハイビスカスというと フヨウやムクゲとは別の花としていますが、じつはどれも アオイ科 Hibiscus(フヨウ属)の木なのです。

フヨウの学名は Hibiscus mutabilis

ムクゲ の学名は Hibiscus syriacus

で、私たちがふつうに「ハイビスカス」(和名でブッソウゲ)と呼んでいる種類のこの花は

学名では Hibiscus hybridus (交雑種のヒビスクス(フヨウ属))

または Hibiscus rosa-sinensis (支那のバラのヒビスクス)なんです。。

名札によると 「サマーブリーズ®」というシリーズの一つが「ラーゴブリーズ」というオレンジ種のようです。

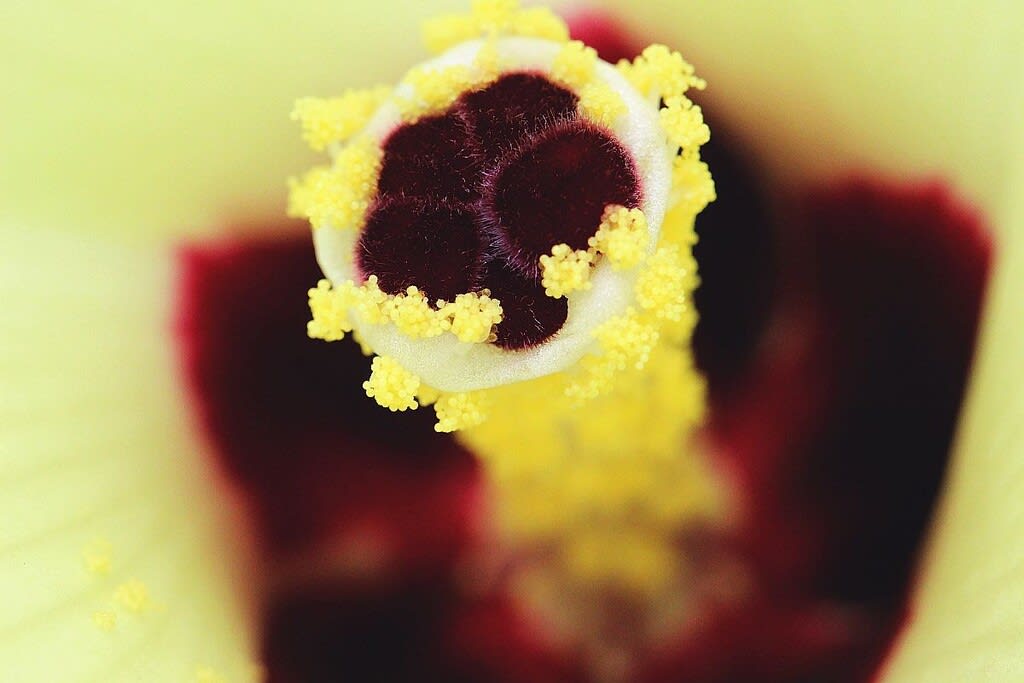

ハイビスカスのおしべとめしべです。

黄色い花粉をつけているほうが、おしべが束になってできた中空の筒。

この中を雌しべの花柱が伸びてきて 筒の先端で柱頭(赤い5つの毛羽だった球)を展開してます。

この花では雌しべの柱頭と雄しべの葯が 長いおしべ筒の先で今にも自家受粉しそうに近づいてます。

ほら!

柱頭にたくさんの花粉が付いてますが、他の花から運ばれた花粉のように見えません。これは自家受粉ではないでしょうか?

ハイビスカスの蜜は花筒のいちばん奥のところにあります。

アゲハチョウなどが来て蜜を吸おうと花筒の奥に口吻を伸ばそうと翅をばたつかせると雄しべの花粉がすぐよこの雌しべの柱頭に付くという訳です。

ブッソウゲ

別の日、別の場所で撮ったブッソウゲです。(鞍ヶ池植物園)

先ほどのハイビスカスよりもっと花弁とシベの部分が離れています。

こうなると Google Lens で検索しても ハイビスカス とは言わなくなり、ブッソウゲに候補名を変えてきます。

でも、分からないのはその機能というか必要性です。

こんなに離れてると、いくら大きなアゲハチョウでも、蜜を吸おうと花弁の奥に顔を突っ込んでも、翅はシベ部に届かないと思います。

フウリンブッソウゲ

そしてこの極限が フウリンブッソウゲと言われる花弁部とシベ部が離れていて独立した花のように見えるブッソウゲの一種です。

(氷見市海浜植物園にて)

こうなると、花弁や その基部に分泌される蜜はもはや虫の餌としてのみ存在意義があるとしか言いようがない気がしてきます。

垂れ下がった長い雄しべが風にゆれる様子は、風鈴からぶら下がる短冊が揺れる様子によく似ています。それゆえ、フウリンブッソウゲはもはや虫媒花ではなく、風に吹かれてぶら下がったシベが揺れるのを利用して受粉する風媒花ではないかという説が有力視されているそうです。

.

日本でハイビスカスというと フヨウやムクゲとは別の花としていますが、じつはどれも アオイ科 Hibiscus(フヨウ属)の木なのです。

フヨウの学名は Hibiscus mutabilis

ムクゲ の学名は Hibiscus syriacus

で、私たちがふつうに「ハイビスカス」(和名でブッソウゲ)と呼んでいる種類のこの花は

学名では Hibiscus hybridus (交雑種のヒビスクス(フヨウ属))

または Hibiscus rosa-sinensis (支那のバラのヒビスクス)なんです。。

名札によると 「サマーブリーズ®」というシリーズの一つが「ラーゴブリーズ」というオレンジ種のようです。

ハイビスカスのおしべとめしべです。

黄色い花粉をつけているほうが、おしべが束になってできた中空の筒。

この中を雌しべの花柱が伸びてきて 筒の先端で柱頭(赤い5つの毛羽だった球)を展開してます。

この花では雌しべの柱頭と雄しべの葯が 長いおしべ筒の先で今にも自家受粉しそうに近づいてます。

ほら!

柱頭にたくさんの花粉が付いてますが、他の花から運ばれた花粉のように見えません。これは自家受粉ではないでしょうか?

ハイビスカスの蜜は花筒のいちばん奥のところにあります。

アゲハチョウなどが来て蜜を吸おうと花筒の奥に口吻を伸ばそうと翅をばたつかせると雄しべの花粉がすぐよこの雌しべの柱頭に付くという訳です。

ブッソウゲ

別の日、別の場所で撮ったブッソウゲです。(鞍ヶ池植物園)

先ほどのハイビスカスよりもっと花弁とシベの部分が離れています。

こうなると Google Lens で検索しても ハイビスカス とは言わなくなり、ブッソウゲに候補名を変えてきます。

でも、分からないのはその機能というか必要性です。

こんなに離れてると、いくら大きなアゲハチョウでも、蜜を吸おうと花弁の奥に顔を突っ込んでも、翅はシベ部に届かないと思います。

フウリンブッソウゲ

そしてこの極限が フウリンブッソウゲと言われる花弁部とシベ部が離れていて独立した花のように見えるブッソウゲの一種です。

(氷見市海浜植物園にて)

こうなると、花弁や その基部に分泌される蜜はもはや虫の餌としてのみ存在意義があるとしか言いようがない気がしてきます。

垂れ下がった長い雄しべが風にゆれる様子は、風鈴からぶら下がる短冊が揺れる様子によく似ています。それゆえ、フウリンブッソウゲはもはや虫媒花ではなく、風に吹かれてぶら下がったシベが揺れるのを利用して受粉する風媒花ではないかという説が有力視されているそうです。

.