日曜日(11月28日)、祖父江町のイチョウを見に行ったとき、イチョウをバックに撮ったモミジなどをメモを兼ねてアップしておきます。

イロハモミジ

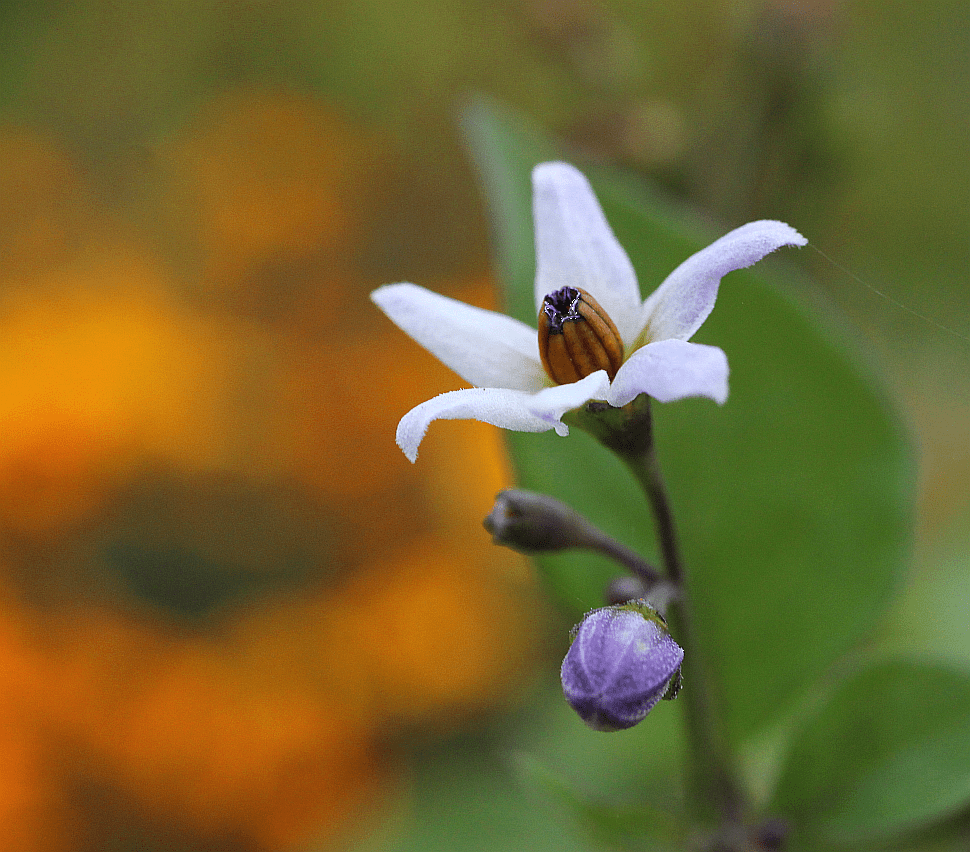

センダン

名鉄・山崎駅から北のほうに歩き始めると、大きなセンダンの樹がありました。実が鈴なりです。

全景です。イチョウがりに来た人もみなビックリして見上げてます。

それにしてもすごい果実の量です。

皇帝ダリア

今年は 犬も歩けば、皇帝ダリアに当たる( ^ω^)・・・というくらい良く目につきます。

先ほどの大センダンをバックに。

ハチ?が花めがけて飛んでいきます。

雲一つない空には 飛行機と飛行機雲だけ。

学名:Dahlia imperialis

「皇帝ダリア」は 学名を訳したもの。

イロハモミジ

センダン

名鉄・山崎駅から北のほうに歩き始めると、大きなセンダンの樹がありました。実が鈴なりです。

全景です。イチョウがりに来た人もみなビックリして見上げてます。

それにしてもすごい果実の量です。

皇帝ダリア

今年は 犬も歩けば、皇帝ダリアに当たる( ^ω^)・・・というくらい良く目につきます。

先ほどの大センダンをバックに。

ハチ?が花めがけて飛んでいきます。

雲一つない空には 飛行機と飛行機雲だけ。

学名:Dahlia imperialis

「皇帝ダリア」は 学名を訳したもの。