(せっかく花の名前についてご進言申し上げたのに知らんぷりをされ…挙句の果てに コメントそのものを抹消されてしまいました… なんでだろ (´v_v`))

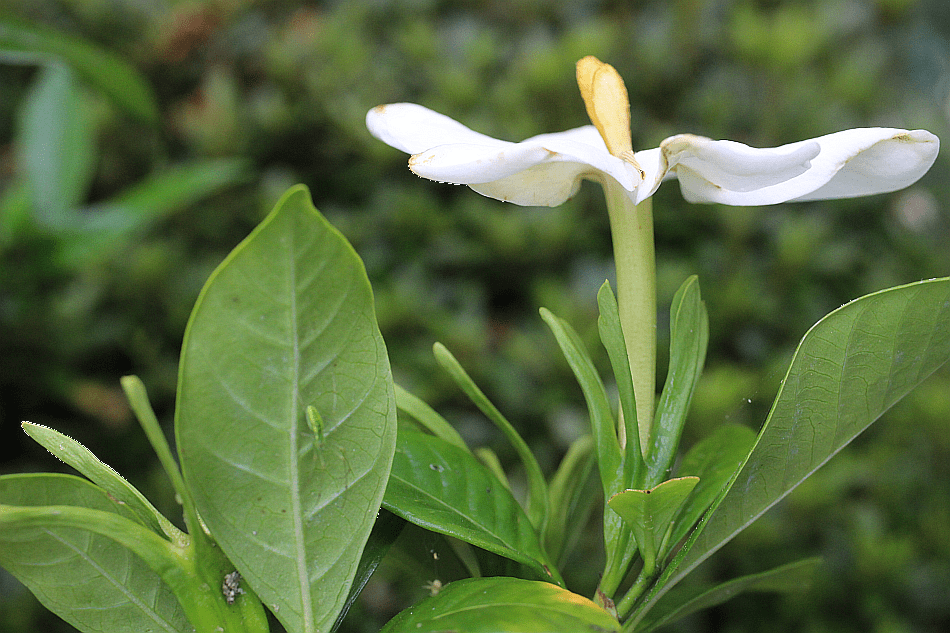

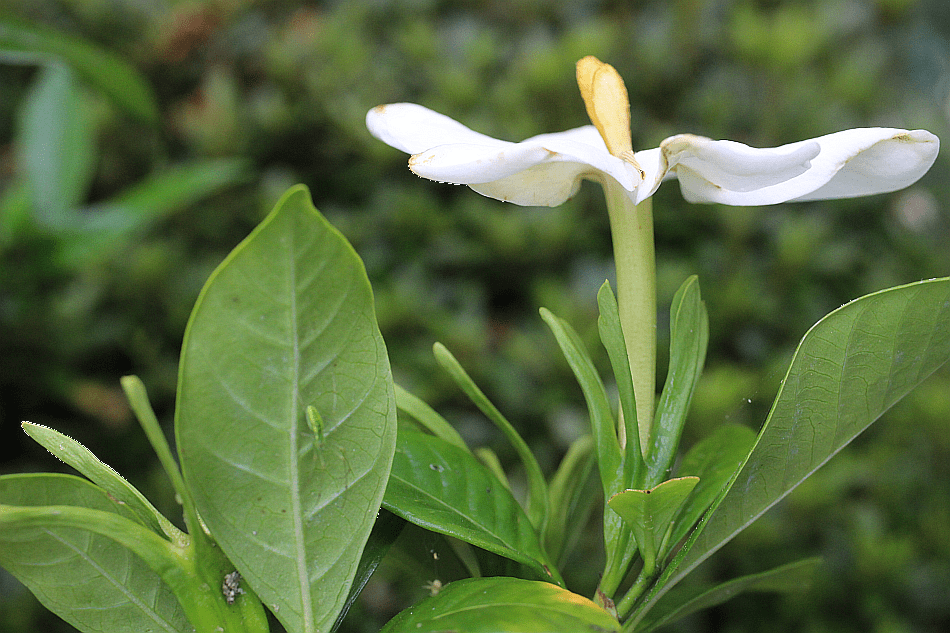

八重のクチナシ

八重のクチナシの花はバラのようだ。

クチナシには八重咲きと一重があり、丸でもたらす雰囲気がちがう。

こういう花を撮っていると、いい香りに包まれて「しあわせ~💛💛」になる。

香りはちがうけど、ローズマリーもいいですねぇ

香りはまるで違うけど、トマトの匂いも大好きです。

(以上、堀内公園(安城市)にて)

(ここからは安城総合運動公園の八重咲き)

最近、公園や庭に植えるのは ほとんどが八重咲き種らしい。花が 豪華だから?

先ほどの堀内公園のクチナシにもいたけれど、同じ虫が来ています。

雄しべが散ったのかと思ったら、八重咲き種なので、雄しべは無いんですよね(ToT)

この虫の正体、ちょっとだけ検索すれば、すぐ分かります。(→ アザミウマの一種)

こんなところにず~っといて、クチナシのにおいにむせ返らないのだろうか?

そして つぼみです。ねじれていて、シュークリームみたいにおいしそう。

そして、一重目が開いたところ?

ところで、この八重咲き種、どんどん花弁を開いていくと最後には 雄しべ・雌しべが出てくるって、ホント?

(通常、八重咲きというのは 主に雄しべ、ときにめしべや萼片までもが「花弁化」してできるので、雄しべは無いはずなんだけど・・・)

たとえば、このクチナシ。先ほどの八重とは少し違う咲き方をしています。

(柳川瀬公園(豊田市)にて)

この花は 最初に開いた6弁の中に、また花弁の蕾があります。

けれど、八重にしては 蕾がいくぶん貧弱な気がします。

コクチナシという種類になるのでしょうか?

別のところと撮った開花初期の花です。

つぼみもふっくらしていますよね (^^ゞ

一重咲き

連続してみてくると、やっぱり 一重咲きは 全く別の花ですねぇ

花の中心に 一重のクチナシの象徴、タコが一匹!もとい、おしべとめしべがいます!

横から見た一重咲き。

花弁が水平の伸びていて、その中心に雌しべの柱頭が顔を出しています。

(ここからは 北野廃寺(岡崎市)付近で見た クチナシ。小振りなので コクチナシというのかも?)

黄色いタコですが・・・

一枚前の花で花弁に横たわっていたタコの足みたいな部分、ここではまだ立ち上がっていますが、これが雄しべです。

となると、タコの頭の部分は めしべの花柱(+柱頭)ということになります。

ん、なんか変だぞ!?

頭の表面についているのは 花粉では?

雌しべに花粉がべっとりついている??

これ、キキョウと同じなんです。

開いたばかりの一重のクチナシの雌しべの棒(花柱と柱頭なのですがまだ受粉態勢に入ってないので「棒」と表現しています)を見ると、雄蕊の葯のミゾ跡が タコの頭(雌しべ棒)にくっきりと転写されています。

雄しべは まだつぼみの状態のとき 雄しべの葯が開いて 花粉を雌しべの棒に転写しているのです。

「蕾の中で、雄しべは既に成熟して大量の花粉を雌しべに塗りたくっていた」のです。(続・樹の散歩道「クチナシの花の雄しべが奇妙な形態となっている理由」)

キキョウのばあいは、このあと、めしべ棒が成熟して 棒の先が割れて 柱頭が開きますが・・・

クチナシのばあい、めしべ棒は 開かないんです。(なので 「口無し」??)

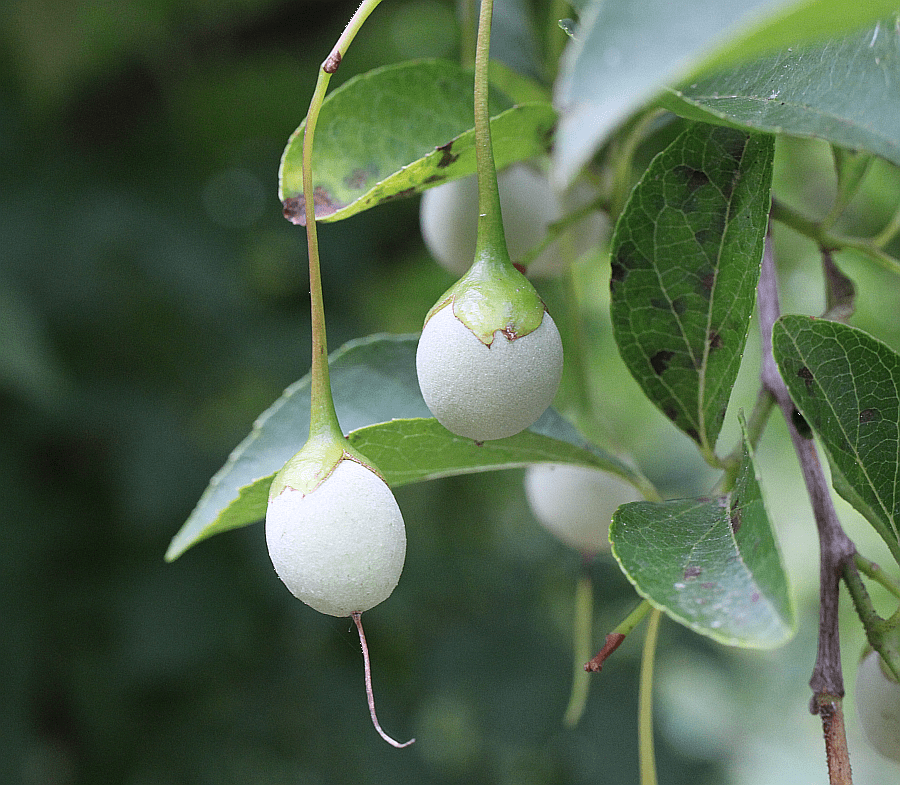

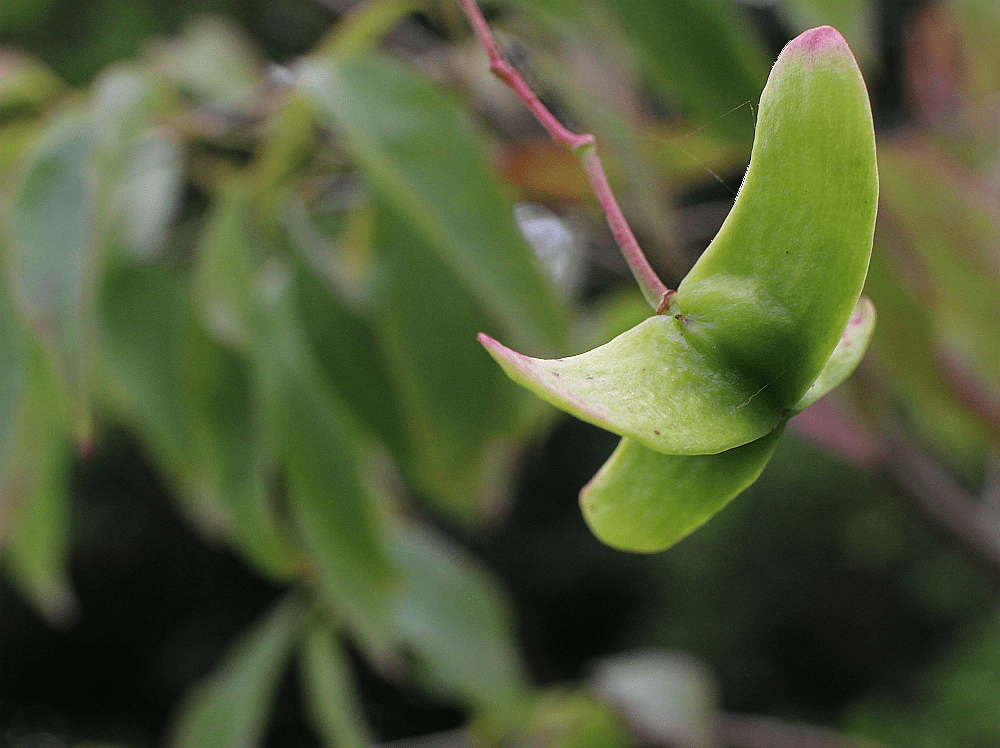

雌しべの花柱は 花弁の下に長~く伸びていて、子房につながっています。子房は 花弁の下にあり(子房下位)、長い萼片に覆われています。

受粉して、花弁より上の部分を切り離して、果実が成長すると、長い萼片に包まれたあの独特の果実が誕生します。

一般には「口無し」という名前は、黄赤色の果実が熟しても決して口を開かないことから、と言われてます。

でも・・・

成熟しても 実が割れない果実って・・・ ほとんどの果実が そうじゃないんですか (´v_v`)

唯一 例外は ザクロ でしょうけど、これも 日本のザクロだけで、砂漠と高原が多い乾燥した長い夏があるイランでは、

果実は長い時間をかけてじっくり大きくなるので、実は大きくて、皮は薄く、種は柔らかく、そして

割れない果実になるのです (^^♪

「口無し」というと 今ではクチナシのことですが、もともと「ものを言わないこと」の意。

「山吹の花」でも良かったわけです。

しかし、コメント削除されたら もう「口無し」ですねえ (´v_v`)