前回取り上げた ナツグミは春に花を咲かせ、夏に実をつけました。

同じように、春に花を咲かせ、夏に実をつけるグミがもうひとつありました。

それがこの 唐グミです。

ところが、花を見ても ナツグミとトウグミはよく似ていて、区別がつきません。

果実も よく似ています。やはり区別がつきません。

ナツグミとトウグミを区別するには、葉の表面についている毛を見ます。

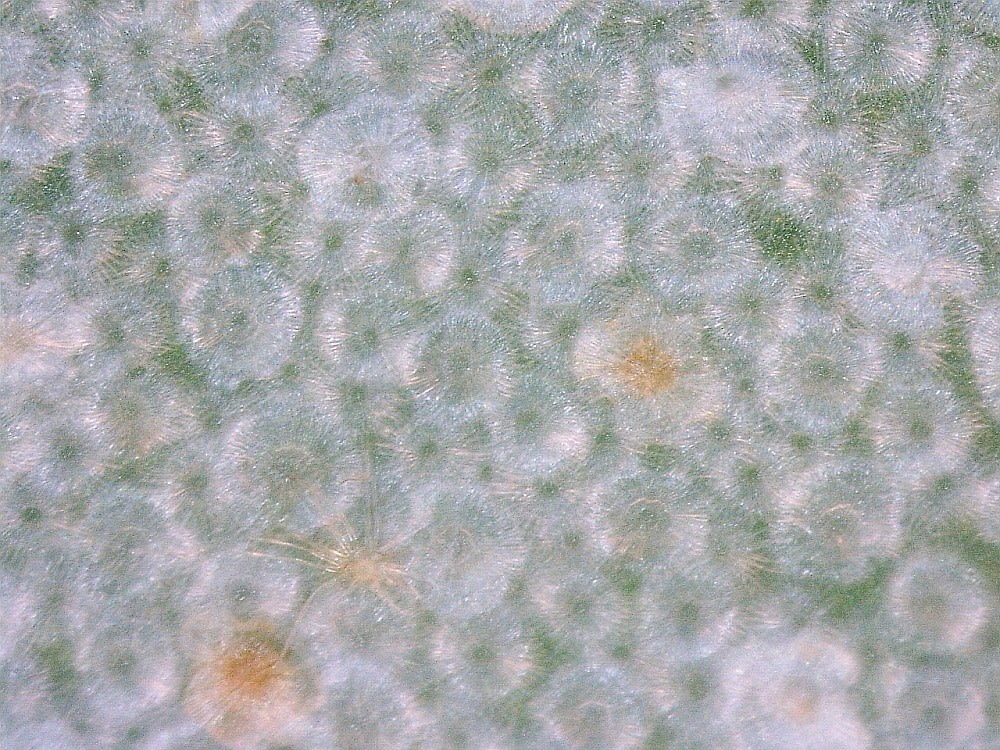

トウグミの葉の表面は こんな感じの毛が付いています。

マクロスコープで拡大したものです。

星状毛と言います。

こちらは 葉裏です。遠くから見ると銀色に光って見えるのは びっしりと毛が付いているからです。

マクロスコープで見たもの。こういう毛を鱗状毛 と言います。

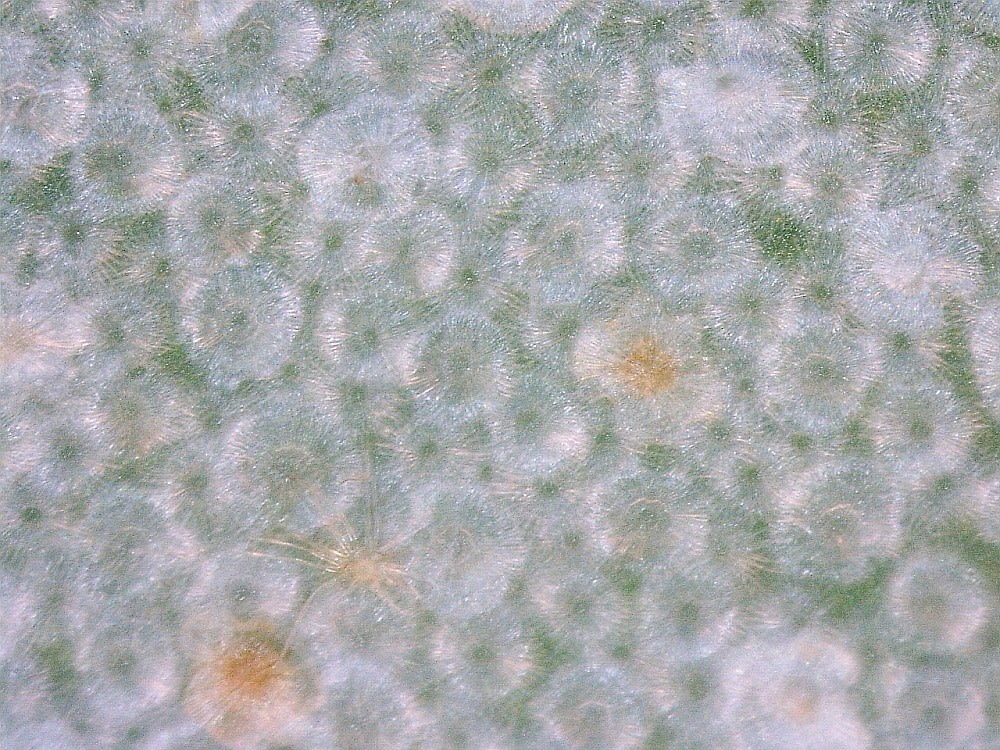

場所によって、こんな風にも見えます(同じ葉です)。

参考までに、まだ青い果実の表面をマイクロスコープで見たものです。

同じように、春に花を咲かせ、夏に実をつけるグミがもうひとつありました。

それがこの 唐グミです。

ところが、花を見ても ナツグミとトウグミはよく似ていて、区別がつきません。

果実も よく似ています。やはり区別がつきません。

ナツグミとトウグミを区別するには、葉の表面についている毛を見ます。

トウグミの葉の表面は こんな感じの毛が付いています。

マクロスコープで拡大したものです。

星状毛と言います。

こちらは 葉裏です。遠くから見ると銀色に光って見えるのは びっしりと毛が付いているからです。

マクロスコープで見たもの。こういう毛を鱗状毛 と言います。

場所によって、こんな風にも見えます(同じ葉です)。

参考までに、まだ青い果実の表面をマイクロスコープで見たものです。