この時期になると 園芸コーナーにクリスマスの飾りつけ用として 葉っぱがトゲトゲで赤い実の木が並べられるようになります。世界中でクリスマスホーリーとしてクリスマスのシーズンに売られている木には 実は3種類あって、地域によって種類が違います。以下の表にそれらを示しますが、表はクリスマスホーリーでないヒイラギが入って4種類となっています。

ヒイラギと3種の棘のあるモチノキ(ホーリー)は 葉で区別することができ、またそれがいちばん分かりやすい区別法です。

(上の図は 荒木武夫氏:葉と枝による樹木検索図鑑「ヒイラギ ・セイヨウヒイラギ・ アメリカヒイラギ・ シナヒイラギ 」より引用させていただきました。記して感謝申し上げます。)

(上の図は 荒木武夫氏:葉と枝による樹木検索図鑑「ヒイラギ ・セイヨウヒイラギ・ アメリカヒイラギ・ シナヒイラギ 」より引用させていただきました。記して感謝申し上げます。)

いちばん左の ヒイラギだけは モクセイ科、その他の3種は

モチノキ科です。ホーリーというのはモチノキ科モチノキ属(Ilex イレックス) のことです。(4つとも名前が ヒイラギで終わっていますが一番左のヒイラギを除いた3種は皆モチノキ科モチノキ属です。

ヒイラギモチを省略してヒイラギと呼んでいると思ってください)

このように 葉を比べてみると、それぞれちがいがあり、(アメリカヒイラギとセイヨウヒイラギは 多少似たところがありますが)とくに シナヒイラギの四角張った葉と葉の先端中央についている大きな棘は他と違い 間違いようがありません。

モチノキ属の3種は 原産地を名前に冠して セイヨウヒイラギ、アメリカヒイラギ、シナヒイラギとなっています。

(ヒイラギの分布は 台湾と福島以西の日本です)

また セイヨウヒイラギは クリスマス・ホーリー、 アメリカヒイラギは アメリカンホーリー、シナヒイラギは チャイニーズホーリーとも呼ばれます。ホーリーというのはモチノキ科 (Ilex) のことです。

先ほども触れたように、3種の ホーリーのうち、日本では 圧倒的に ヤバネヒイラギモチ(シナヒイラギ、ヒイラギモチ)が多いです。

2か所の施設でそれを確認します。

最初の3枚は 京都府立植物園の ヤバネヒイラギモチ(シナヒイラギ、チャイニーズホーリー) です。

シナヒイラギは ウィキにもある通り「ヤバネヒイラギモチ」の名前のほうが正式のようで、ここの樹名板もその名が書いてあります。

とげとげの葉っぱは ヒイラギの葉に似ているので、ヒイラギの仲間と思われがちですが、ヒイラギは キンモクセイなどと同じモクセイ科であるのに対し、今日の主題である クリスマスホーリーと呼ばれる木は 赤い実の付くモチノキ科で 黒い実の生るモクセイ科とは全く別の種類の木です。

つぎは 安城デンパークのヤバネヒイラギモチ(ヒイrギモチ、チャイニーズホーリー)です。

ヤバネヒイラギモチの名は 葉が弓矢の矢羽根(やばね)(↓)のような形をしているからですが、

学名も Ilex cornuta で 種小名の cornuta は 四角張っている、角が尖っているの意で、四角張った葉に最大の特徴をもつモチノキの仲間です。

(トゲトゲは ヒイラギの棘と付き方が違うので、ヒイラギモチという呼称は 個人的にはあまり好きではありません)

シナヒイラギ(チャイニーズホーリー)の名の通り、原産地は 中国です。

クリスマスの飾りとして流通するときは (日本の)クリスマス・ホーリーとして売られていますが、この「ホーリー」というのは 赤い実をつけるモチノキのことを指し、本来のクリスマスホーリーは 「セイヨウヒイラギ」というモチノキを意味していました。

ところが 日本(を含め 東洋)には セイヨウヒイラギというモチノキ(ホーリー)は自生してなく、その代わりとして 同じモチノキ科(ホーリー)で葉にトゲがある このヤバネヒイラギモチをクリスマスの飾りつけに使うようになりました。

同じことが アメリカでも起きました。アメリカにも セイヨウヒイラギ(モチ)はなく、代わりに アメリカヒイラギというよく似たモチノキがあったので これをクリスマスの飾りつけに使うようになりました。

安城デンパークにあるヤバネヒイラギモチの 解説板です。

このように、ヤバネヒイラギモチ(シナヒイラギ、ヒイラギモチ、チャイニーズホーリー)は日本にいればよく出会います。

その次に (たま~に)見るのは アメリカヒイラギ(モチ)のほうです。

これは 安城デンパークに植わっている アメリカヒイラギ(モチ)です。園芸品種で、品種名を「サニー・フォスター」と言います。サニーフォスターは最近園芸店で良く出回っています。

葉はヤバネヒイラギモチのように角ばっていなく、アメリカヒイラギ(モチ)の葉のほうが いくぶんヒイラギに近い葉です。

これは アメリカヒイラギの花です(2019-5-22撮影)。

ですが、シナヒイラギもセイヨウヒイラギも、花では見分けがつかないほどそっくりです。

3つのホーリーのうち 残るセイヨウヒイラギですが、実は、私は 実物を見た記憶がありません。

そこで、ネットを検索したのですが、セイヨウヒイラギの画像になかなか 出会えません。

唯一、これは正しくセイヨウヒイラギという画像は ウィキペディアのこの画像だけでした。

あとは、皆、偽物でした(ToT)

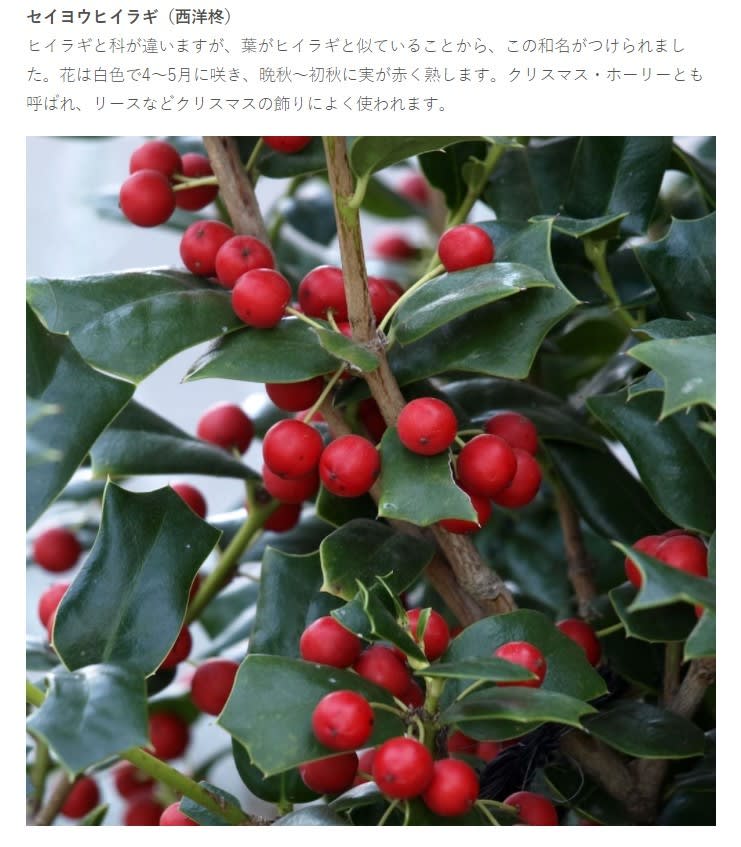

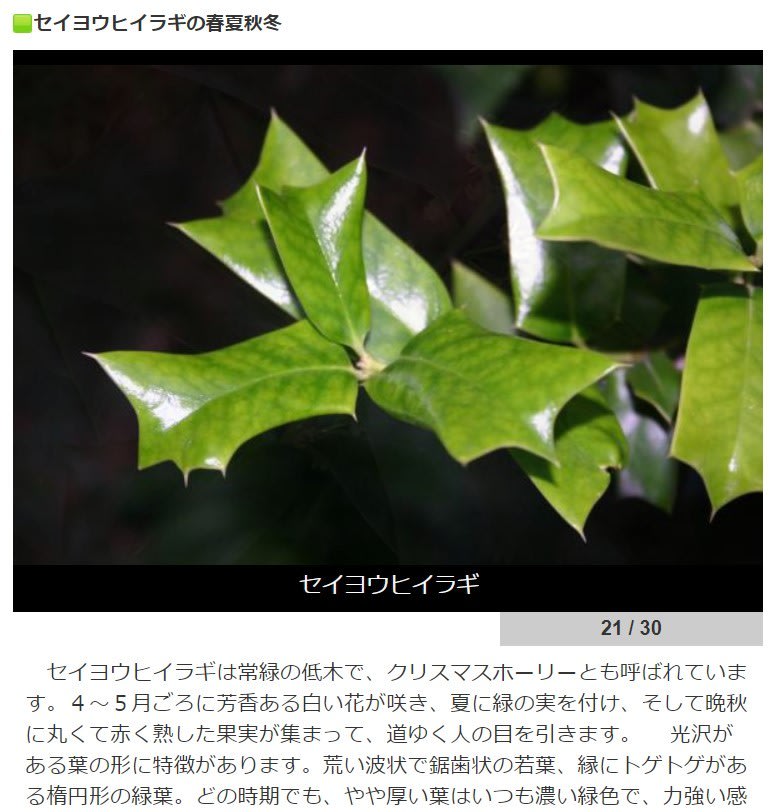

以下に、いくつかその フェイク画像 をお見せします。皆さんも、最初の4種の葉の比較画像と比べながら、本当の名を当ててください。

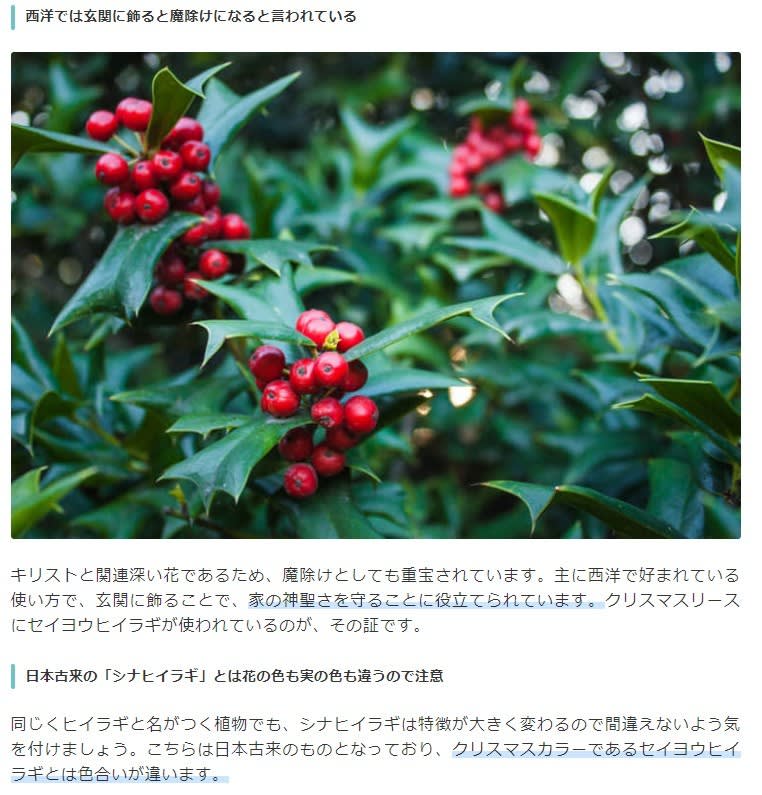

画像の木は 西洋ヒイラギでなく シナヒイラギ(チャイニーズ・ホーリー)ですね。

なお 「クリスマスのリースでおなじみのヒイラギは、

欧米では・・・」の記事は正しいです。

クリスマスホーリーといえば西洋ヒイラギですが、画像は明らかに ヤバネヒイラギモチ(チャイニーズホーリー)です。

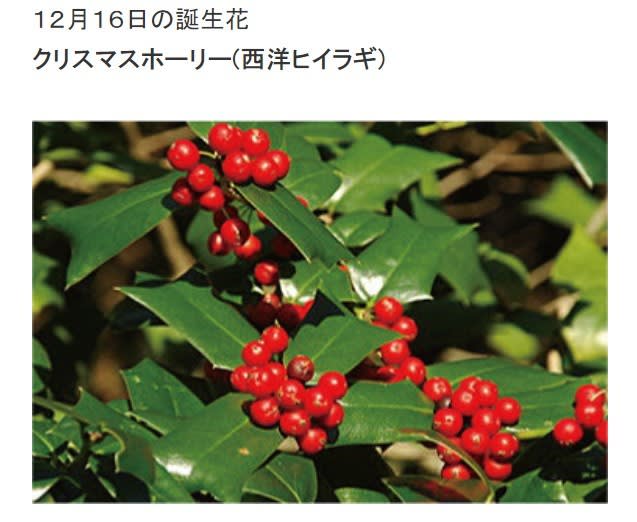

これも同じくです。画像は クリスマスホーリー(西洋ヒイラギ)でなく、ヤバネヒイラギモチ(シナヒイラギモチ、チャイニーズホーリー)です。

セイヨウヒイラギでなく、シナヒイラギ(モチ)ですね。なお、花が咲いていますが、先ほどご紹介したアメリカヒイラギ(アメリカンホーリー)の花とそっくりです。したがって、ホーリーと名がつく木の花はみな同じようなので、花による区別は不可能です。

画像は セイヨウヒイラギではなく、シナヒイラギ(チャイニーズホーリー)です。

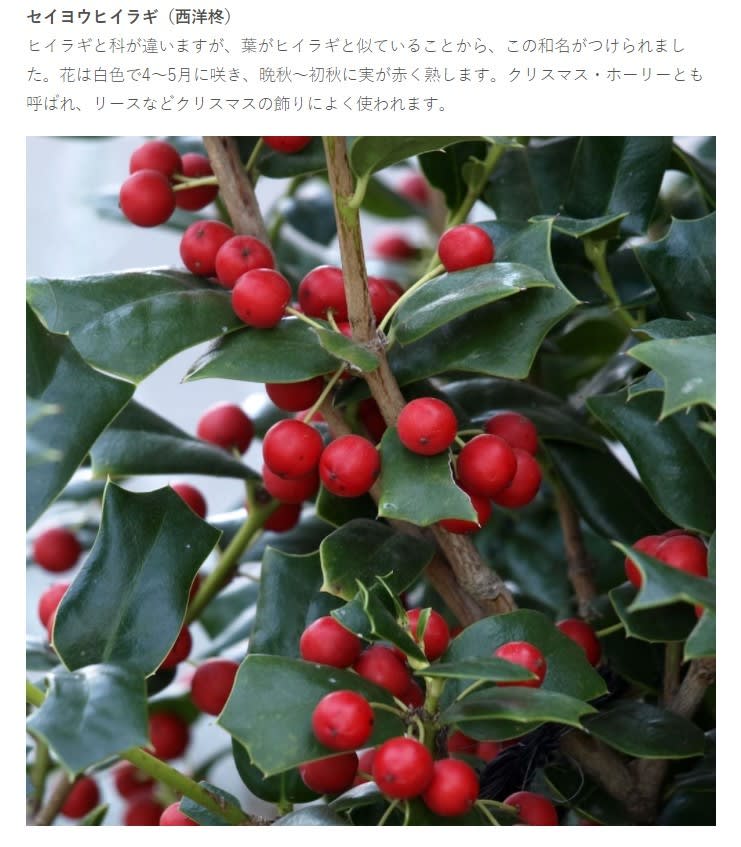

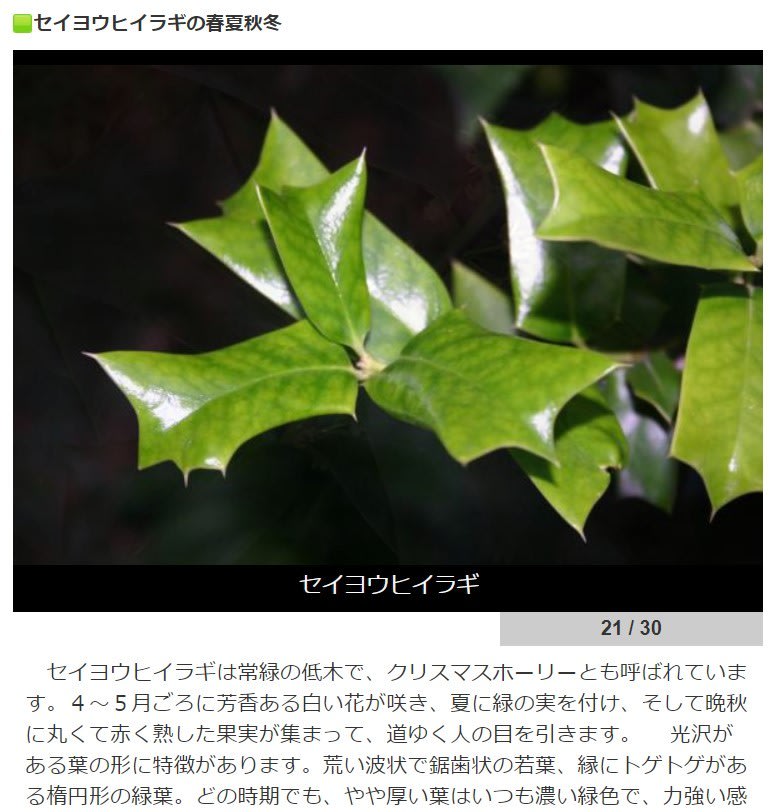

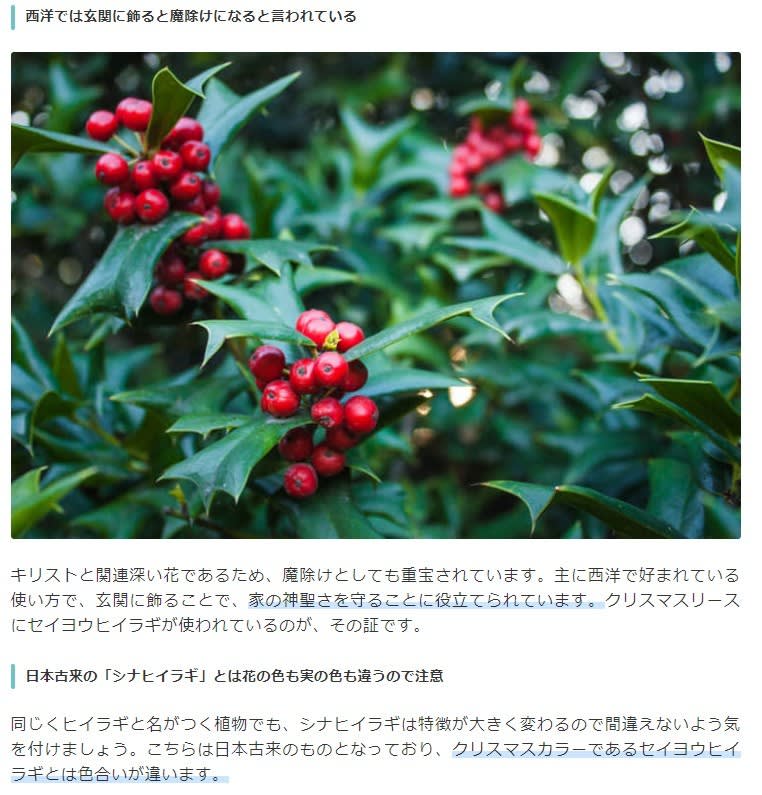

記事内容はセイヨウヒイラギ(モチノキ科)のことが書いてありますが、画像はヤバネヒイラギモチ(モチノキ科)が正解です。

西洋では セイヨウヒイラギ(クリスマスホーリー)が主としてクリスマスのリースに使われることは正しいようですが、いかんせん、画像は ヤバネヒイラギモチ(モチノキ科)で 不適当です。

また 「日本古来の」は「ヒイラギ(モクセイ科)」のことで、「シナヒイラギ」(チャイニーズホーリー)は中国原産です。

セイヨウヒイラギの記事なのに、画像は シナヒイラギ(チャイニーズホーリー)を載せてます。

記事も「この株は・・・日本ではセイヨウヒイラギの名で通っています。」とありますが、写真のシナヒイラギ(チャイニーズホーリー、ヤバネヒイラギモチ)は これまで見たように、セイヨウヒイラギとは全く別の種ですので、明らかに間違った情報を発信しています。

・・・というわけで、正しくセイヨウヒイラギの画像で、かつ、日本で撮影された画像は 見つけられませんでした。

どの国も近くに生えているトゲトゲの葉で赤い実の付いたモチノキを使います。

ヨーロッパでは 西洋ヒイラギ(モチ)を、

アメリカでは アメリカヒイラギ(モチ)を、

日本では シナヒイラギ(ヤバネヒイラギモチ)を!

日本に セイヨウヒイラギなど無いのではないでしょうか。

.