於大公園の裸子植物をラクウショウ、メタセコイア、コノテガシワと見てきましたが、最後に一番地味な センペルセコイア。

センペルセコイア

センペルセコイアは常緑です。

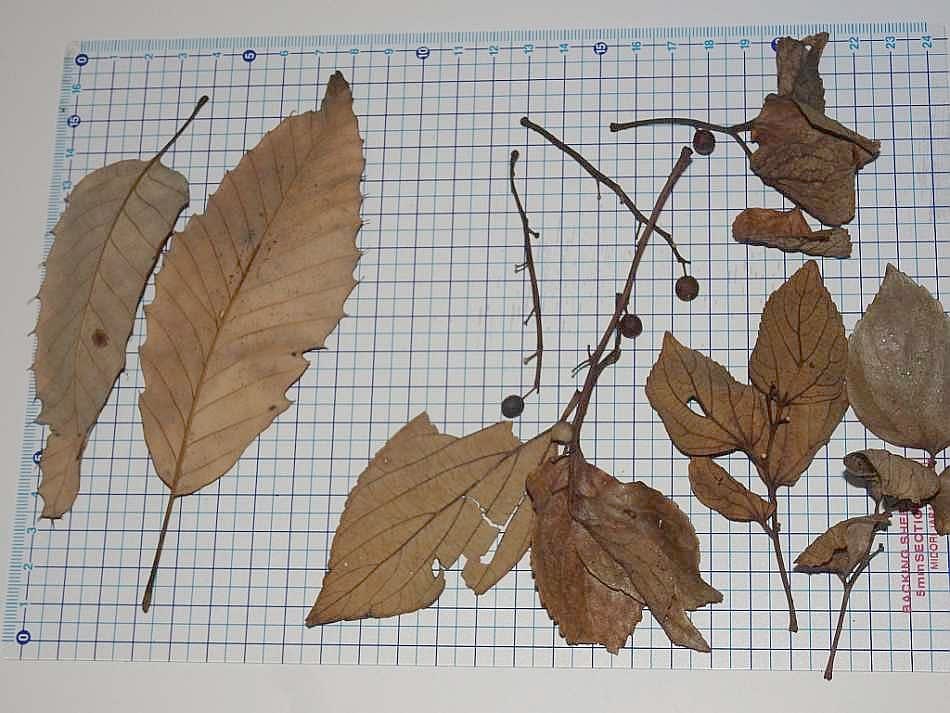

葉の雰囲気はイチイやメタセコイアに似ています。

とても背が高いです。

センペルセコイアは世界で一番背が高くなる木だそうです。

1月19日撮影

「・セコイアという名前はチェロキー語学者でもあるチェロキー族(アメリカ先住民族)の酋長「セコヤー」にちなむ。」(樹木図鑑 植木ペディア「センペルセコイア」)

メタセコイアとセンペルセコイア、両方とも「セコイア」が付きますが、セコイアといったらセンペルセコイアのことなんだそうです。

メタセコイアの「メタ」は「変化した・異なった・後の」という意味なので、「メタ・セコイア」とは「セコイアとは(似ているが)違ったもの」というような意味にな るそうです。

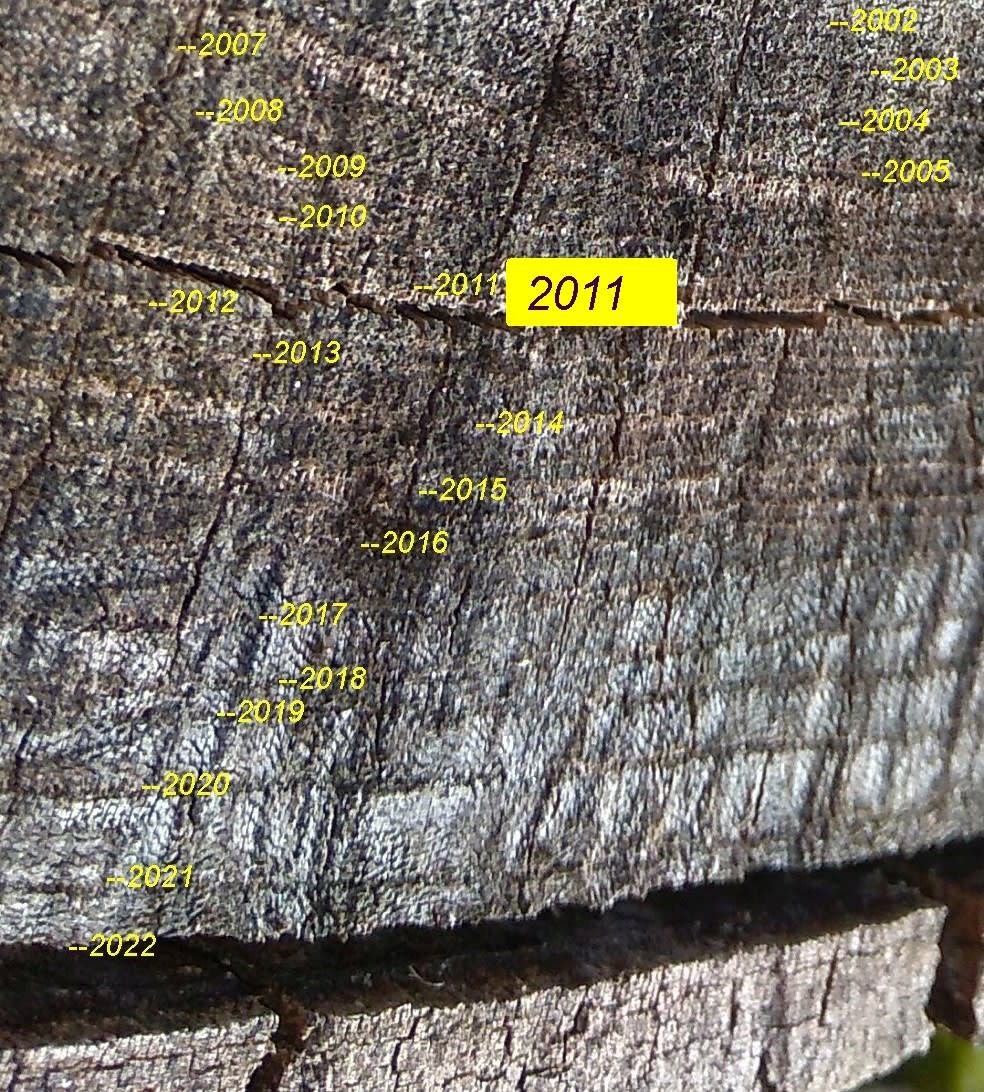

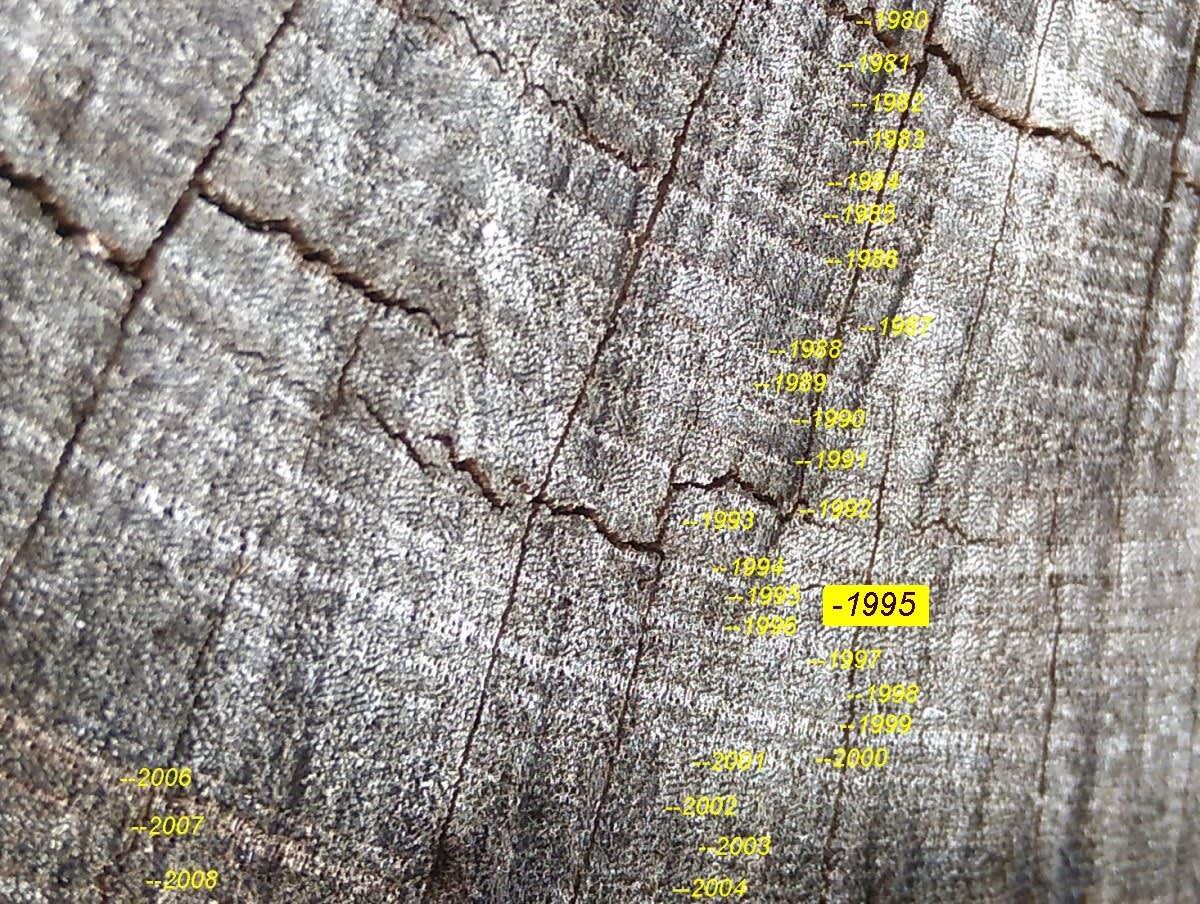

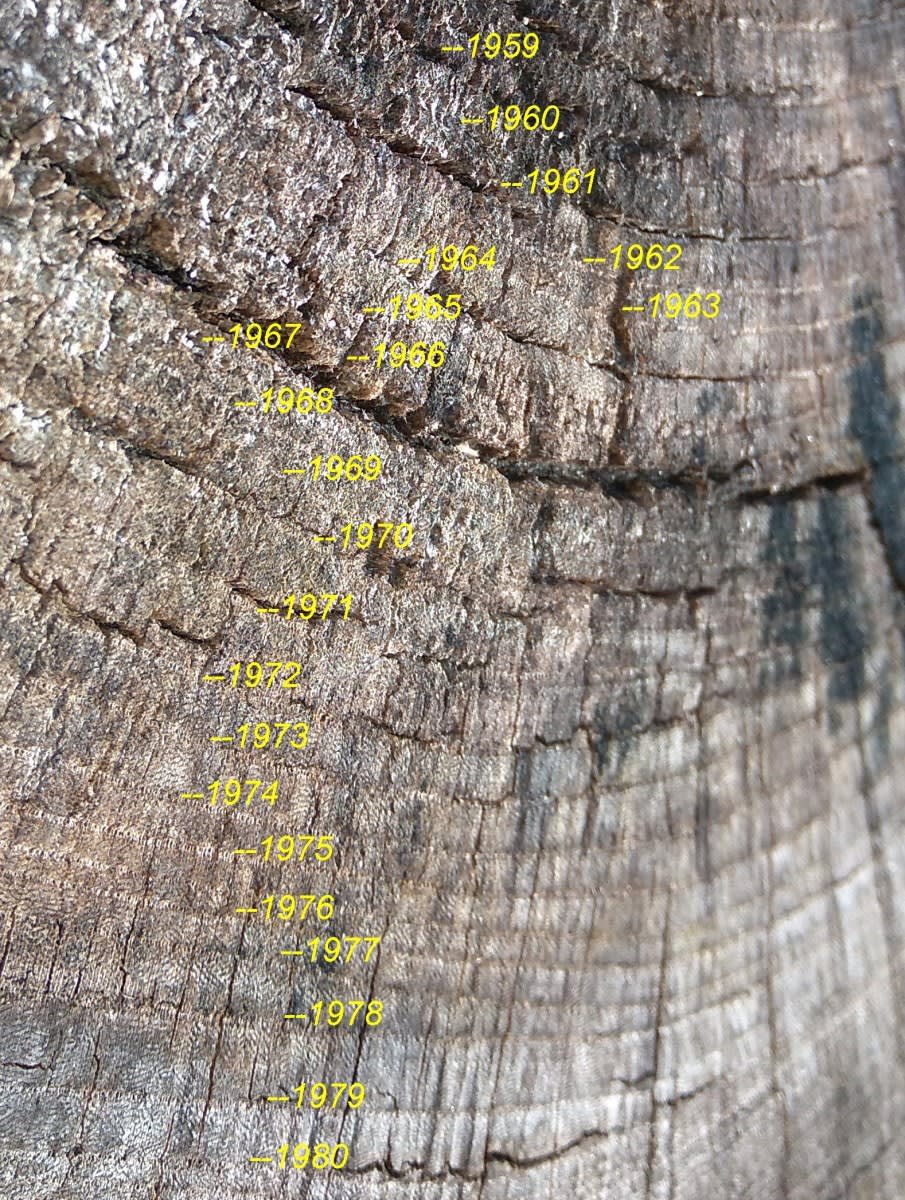

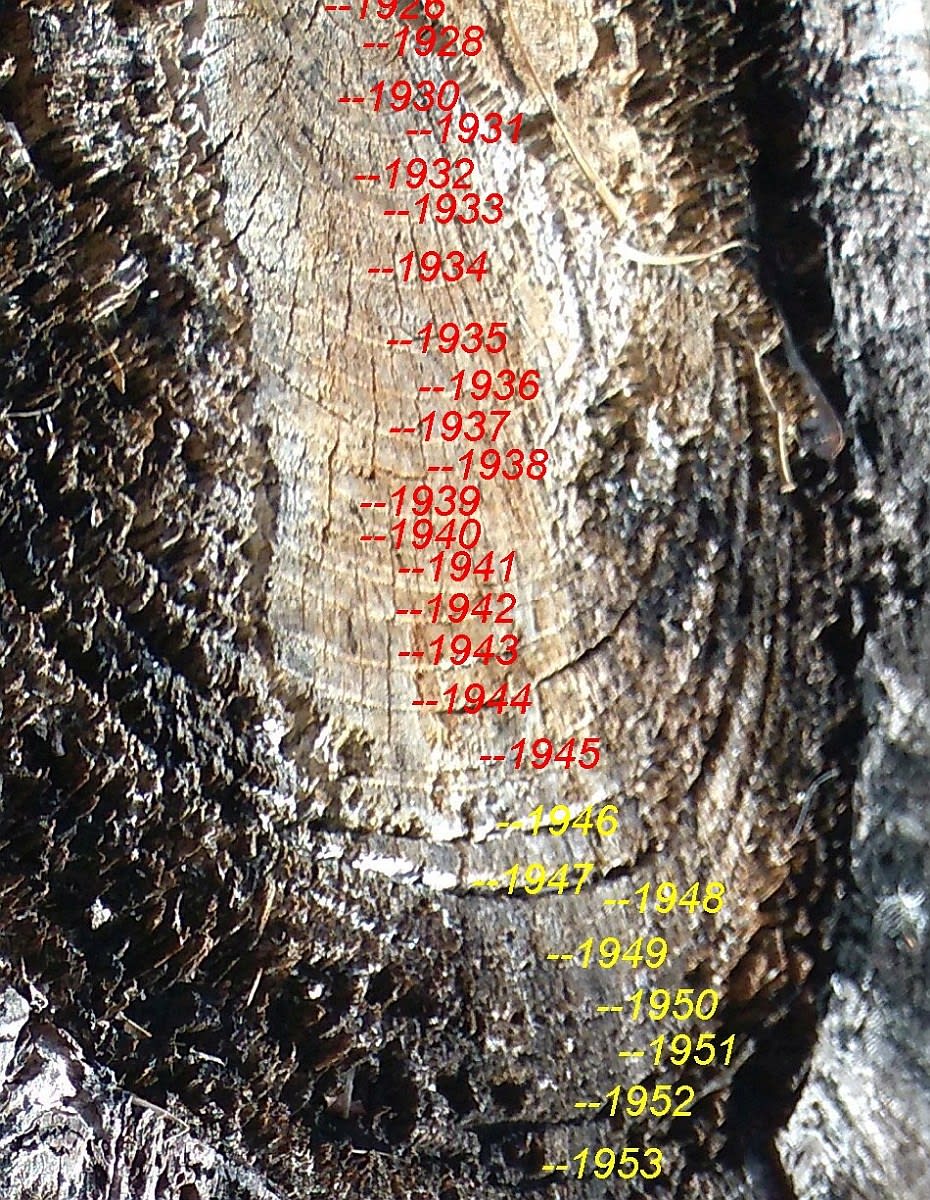

木肌に風貌があります。

これは雄花。

「雌雄同株であり、花には雄花と雌花があるが、いずれも小さな黄緑色の花で目立たない。」(同上)

雌花は見つかりませんでした。

で、センペルセコイアだけではあまりにも花が無いので、薬草園の前で頑張って咲いていた一輪のバラの花を。

バラ

品種名とかは分かりません。

ただ一輪、寒い中、咲いていました。

.

センペルセコイア

センペルセコイアは常緑です。

葉の雰囲気はイチイやメタセコイアに似ています。

とても背が高いです。

センペルセコイアは世界で一番背が高くなる木だそうです。

1月19日撮影

「・セコイアという名前はチェロキー語学者でもあるチェロキー族(アメリカ先住民族)の酋長「セコヤー」にちなむ。」(樹木図鑑 植木ペディア「センペルセコイア」)

メタセコイアとセンペルセコイア、両方とも「セコイア」が付きますが、セコイアといったらセンペルセコイアのことなんだそうです。

メタセコイアの「メタ」は「変化した・異なった・後の」という意味なので、「メタ・セコイア」とは「セコイアとは(似ているが)違ったもの」というような意味にな るそうです。

木肌に風貌があります。

これは雄花。

「雌雄同株であり、花には雄花と雌花があるが、いずれも小さな黄緑色の花で目立たない。」(同上)

雌花は見つかりませんでした。

で、センペルセコイアだけではあまりにも花が無いので、薬草園の前で頑張って咲いていた一輪のバラの花を。

バラ

品種名とかは分かりません。

ただ一輪、寒い中、咲いていました。

.