2月9日、 HK社主催「坂東三十三観音巡拝Ⅰ」に

HK社主催「坂東三十三観音巡拝Ⅰ」に お試しで参加した。

お試しで参加した。

(当日は積 雪が予測される

雪が予測される 最悪の天候、外れればの期待をして)

最悪の天候、外れればの期待をして)

坂東三十三観音、一番札所が鎌倉杉本寺・・・最後は三十三番千葉那古寺

地理的には 回り、源頼朝縁の寺を

回り、源頼朝縁の寺を 巡拝する。

巡拝する。

今回は、 番(鎌倉)杉本寺~

番(鎌倉)杉本寺~ 番(厚木)長谷寺~

番(厚木)長谷寺~ 番(平塚)光明寺

番(平塚)光明寺

~ 番(小田原)勝福寺と

番(小田原)勝福寺と で回る。

で回る。

TD、先達を含めて総勢三七名、 それなりの信仰心を持った?老々男女だった。

それなりの信仰心を持った?老々男女だった。

第1回目には参拝に必要なものが揃っている!! 経本、線香・ローソクセット、納め札(願を書いてお納める)ミニマップ この他に必要なら 納経帳(朱印帳)、掛軸、笈摺(おいずる:朱印用の白衣)も購入可能

我々三人はここまでは 必要ない。

必要ない。

まずは第一番杉本寺、「大蔵山:杉本寺」御本尊は十一面観世音菩薩になる。

観音信仰とは?

観音信仰とは?

観音は観世音菩薩の略で、慈悲を徳とする菩薩。

北西 インドで成立し、六世紀末には日本に伝えられ、

インドで成立し、六世紀末には日本に伝えられ、

八世紀になると聖観音や千手観音、十一面観音の像が造られた。

後には石山、清水、長谷などの観音寺院が建てられた。

西国や坂東(関東)の三十三観音霊場もでき、民衆によって巡礼が行われた。

仏教を求める人に「現世利益」を もたらすと説かれている。

もたらすと説かれている。

急な階段を上る婆々

二人

二人

梅が・・・・・

寒椿が・・・・・冷たい に

に 濡れていた

濡れていた

お参りは

■ 参道は左側通行が原則です。

■ 山門は、合掌して、一礼する。

■ 手水場で手と口を清めます。

■ 本堂では、線香三本、ロウソク一本、納め札、供物料としてお賽銭を納める

■ 合掌・礼拝しお経を唱えます。

■ 納経(観音巡りはこう呼ぶ)所で御宝印を頂きます。

■ 山門にて合掌・一礼して静かに退出します。

ローソクと、手前に線香をあげます(写真は翌日行った安養院のもの)

『お寺にこういった形でセットされているのは、観音巡拝寺の証だった』

靴をぬいで本堂内に入り、先達のリードで「 お経」を唱えた

お経」を唱えた

・開経偈(かいきょうげ)、般若心経、延命十句観音経、回向文

最後に十一面観世音菩薩の「御真言」を唱えて終わる。

ちなみに御真言は、「おん まかきゃろにきゃ そわか 」

」

初めてお経を読む貴重な経験をした。

初めてお経を読む貴重な経験をした。

蝋梅・・・・・

蝋梅・・・・・

*

バスで厚木まで移動、通称「飯山観音」へ、

五番「飯上山:長谷寺」御本尊は十一面観世音菩薩になる

( ここは順礼峠を歩いた際来ている寺だった)

ここは順礼峠を歩いた際来ている寺だった)

仁王様が迎えてくれる

三百段の石段を登り本堂へ、本堂は入らず、外で お経を上げた

お経を上げた

河津桜・・・・・

昼は「なだ万」の弁当、この寒さでごはんが 冷たかった

冷たかった

**

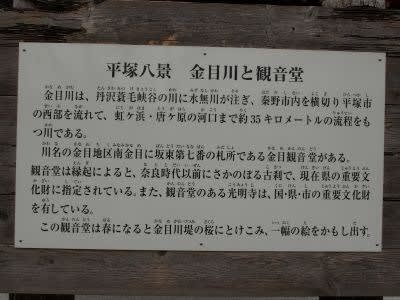

厚木から平塚市へ七番光明寺へ

「金目山:光明寺」御本尊は聖観世音菩薩、御真言は「おん あろきゃ そわか」

ここも本堂はせまいので外で お経をあげた

お経をあげた

河津桜・・・・・

***

最後は小田原へ五番「勝福寺」

「飯泉山:勝福寺」御本尊は 十一面観世音菩薩。

烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)とは

烏枢沙摩明王(うすさまみょうおう)とは

炎の神であり、この世の一切の汚れを焼き尽くす功徳を持ちます。

仏教に包括された後も「烈火で不浄を清浄と化す」神力を持つことから、

心の浄化はもとより日々の生活のあらゆる現実的な不浄を清める功徳があるとします。

特に有名な功徳は便所の清めです。

便所は古くから「怨霊や悪魔の出入口」と考える思想があったことから、

現実的に不潔な場所であり怨霊の侵入箇所でもあった便所。

烏枢沙摩明王の炎の功徳によって清浄な場所に変えるという

信仰が広まり今に伝わっています。

銀杏の大木

銀杏の大木

樹齢六百~七百年とも言われるこの大銀杏は昔、

この乳柱(気根)を削って汁を飲むと乳が出るようになるという伝説があり、

そこから「乳銀杏」と呼ばれるようになったとのことです。

【説明文より】

二宮金次郎・・・・・

二宮金次郎・・・・・

大きなお寺でした

真言宗のお寺です

真言宗のお寺です

今回巡拝したお寺はそれぞれ宗派が違いますが、観音信仰ですから問題ありません。

納め札には「健康長寿」と書き、 お願いしてきました。

お願いしてきました。

最後は「蒲鉾鈴廣」で お土産を買って横浜へ戻りました。

お土産を買って横浜へ戻りました。