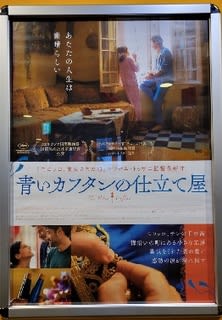

(原題:LE BLEU DU CAFTAN )世評は高く、2022年の第75回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され、国際映画批評家連盟賞を受賞している。しかし、個人的には評価できる点がまったく見出せず、鑑賞中はストレスが溜まるばかりだった。要するにこれは、近ごろ目立つ“内容よりも取り上げられた題材が重要視される”という映画界の謎のトレンド(?)に与するシャシンの一つなのだろう。

モロッコの海に面した古都サレの路地裏で、ハリムとミナの夫婦は母から娘へと受け継がれるカフタンドレスの仕立て屋を営んでいた。働き者のミナは、実は乳ガンを患っており余命いくばくもない。一方のハリムは同性愛者であり、妻のそんな境遇から逃げるように時おり公衆浴場に出かけては“行きずりの相手”を求めている。そんな彼らの前にユーセフという若い職人が現れて一緒に青いカフタン作りに従事するが、ユーセフを過度に意識するようなハリムの様子に、ミナは気を揉む。

まず、ハリムが斯様な性的嗜好を持っていながら、どうしてミナと結婚しているのか分からない。もちろん、土地柄や慣習によって所帯を持たないことが許されないという事情はあるだろう。それでも夫の性的アイデンティティーとそれに準拠した行動を知りながら、夫婦であり続けようとするミナの内面は謎でしかない。

そして致命的なのは、映像の喚起力が限りなく低いこと。全編の大半を各キャラクターに対する接写が占める。これは登場人物の心理を焙り出そうという意図によるものかもしれないが、描写がお粗末であるため観ていて単に息苦しいだけだ。サレは海沿いの街であるにも関わらず、それらしい場面は無く、ラストに申し訳程度に出てくるのみ。

土壁の住居の匂いや手触り、出てくる食物(特にミカン)の質感や香りもまったく伝わらない。そして肝心のカフタンドレスの魅力は希薄で、カーテンか何かにしか見えないし、どのようにして作られるのかも紹介されない。こんな調子で最後の愁嘆場で盛り上げようとしても、無駄である。

マリヤム・トゥザニ監督の前作「モロッコ、彼女たちの朝」(2019年)もあまり感心しない出来だったが、現地の風土が良く捉えられていた分、本作よりもマシだった。ルブナ・アザバルにサーレフ・バクリ、アイユーブ・ミシウィらキャストの熱演も上滑りしている。とにかく、アフリカを舞台にLGBTネタを採用したという一点だけで高評価を得たような案配で、こちらとしてはホメる余地は無い。

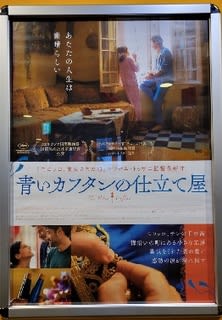

モロッコの海に面した古都サレの路地裏で、ハリムとミナの夫婦は母から娘へと受け継がれるカフタンドレスの仕立て屋を営んでいた。働き者のミナは、実は乳ガンを患っており余命いくばくもない。一方のハリムは同性愛者であり、妻のそんな境遇から逃げるように時おり公衆浴場に出かけては“行きずりの相手”を求めている。そんな彼らの前にユーセフという若い職人が現れて一緒に青いカフタン作りに従事するが、ユーセフを過度に意識するようなハリムの様子に、ミナは気を揉む。

まず、ハリムが斯様な性的嗜好を持っていながら、どうしてミナと結婚しているのか分からない。もちろん、土地柄や慣習によって所帯を持たないことが許されないという事情はあるだろう。それでも夫の性的アイデンティティーとそれに準拠した行動を知りながら、夫婦であり続けようとするミナの内面は謎でしかない。

そして致命的なのは、映像の喚起力が限りなく低いこと。全編の大半を各キャラクターに対する接写が占める。これは登場人物の心理を焙り出そうという意図によるものかもしれないが、描写がお粗末であるため観ていて単に息苦しいだけだ。サレは海沿いの街であるにも関わらず、それらしい場面は無く、ラストに申し訳程度に出てくるのみ。

土壁の住居の匂いや手触り、出てくる食物(特にミカン)の質感や香りもまったく伝わらない。そして肝心のカフタンドレスの魅力は希薄で、カーテンか何かにしか見えないし、どのようにして作られるのかも紹介されない。こんな調子で最後の愁嘆場で盛り上げようとしても、無駄である。

マリヤム・トゥザニ監督の前作「モロッコ、彼女たちの朝」(2019年)もあまり感心しない出来だったが、現地の風土が良く捉えられていた分、本作よりもマシだった。ルブナ・アザバルにサーレフ・バクリ、アイユーブ・ミシウィらキャストの熱演も上滑りしている。とにかく、アフリカを舞台にLGBTネタを採用したという一点だけで高評価を得たような案配で、こちらとしてはホメる余地は無い。